10月21日号 和歌山県漬物組合連合会

梅干しで元気!!キャンペーン 梅の魅力を伝える

和歌山県漬物組合連合会(杉本宗一理事長)、和歌山県、和歌山県教育委員会は、県の食育推進月間に当たる10月に県内の小学校及び特別支援学校の児童を対象とした「梅干しで元気!!キャンペーン」を実施している。

今年度で15回目となる同キャンペーンは、梅干しを身近なものとして食する習慣を養うとともに、自分の食について関心を持ってもらう契機とするため、行政、教育、漬物業界の連携によって実施している。

今年は県内全小学校250校に約6万5000個の梅干(県漬物組合連合会提供)と約6万部の学習資料「梅と梅干しのお話」を配布。今回の「梅干し贈呈式」及び「梅と梅干しのお話説明会」は、県内7校を対象に、和歌山県漬物組合連合会員が学校を訪問して梅干しを贈呈するとともに、歴史や生産方法、健康機能性などについて説明を行った。

8日の梅干し贈呈式及び梅と梅干しの説明会は、紀州田辺梅干協同組合の櫨原一浩氏(株式会社紅梅園専務)が串本町立西向小学校を訪問し、6年生8人を対象に講師を務めた。

櫨原氏は和歌山県が梅生産量日本一で、約7割のシェアがあることを説明。続いて和歌山県を代表する品種である南高梅の特徴や世界農業遺産に登録した「みなべ・田辺の梅システム」について解説。約400年前から続くみなべ・田辺地域の梅栽培は、自然環境の保全とハチをはじめとする多様な生物との共生に成り立っていることを強調した。

また、梅の健康機能性や魅力についても言及し、「梅にはクエン酸が豊富に含まれているので、疲労回復効果がある。その他にも食欲増進効果、抗菌作用、カルシウムの吸収促進、胃がんの抑制、動脈硬化予防、抗酸化作用など、様々な健康効果を持っている」と説明すると、生徒からは驚きの声が上がった。

その他、梅に関するクイズが行われるなど、子供たちは「梅干しで元気!!キャンペーン」の活動をきっかけに地元の特産品である梅に関心を示していた。

今年度で15回目となる同キャンペーンは、梅干しを身近なものとして食する習慣を養うとともに、自分の食について関心を持ってもらう契機とするため、行政、教育、漬物業界の連携によって実施している。

今年は県内全小学校250校に約6万5000個の梅干(県漬物組合連合会提供)と約6万部の学習資料「梅と梅干しのお話」を配布。今回の「梅干し贈呈式」及び「梅と梅干しのお話説明会」は、県内7校を対象に、和歌山県漬物組合連合会員が学校を訪問して梅干しを贈呈するとともに、歴史や生産方法、健康機能性などについて説明を行った。

8日の梅干し贈呈式及び梅と梅干しの説明会は、紀州田辺梅干協同組合の櫨原一浩氏(株式会社紅梅園専務)が串本町立西向小学校を訪問し、6年生8人を対象に講師を務めた。

櫨原氏は和歌山県が梅生産量日本一で、約7割のシェアがあることを説明。続いて和歌山県を代表する品種である南高梅の特徴や世界農業遺産に登録した「みなべ・田辺の梅システム」について解説。約400年前から続くみなべ・田辺地域の梅栽培は、自然環境の保全とハチをはじめとする多様な生物との共生に成り立っていることを強調した。

また、梅の健康機能性や魅力についても言及し、「梅にはクエン酸が豊富に含まれているので、疲労回復効果がある。その他にも食欲増進効果、抗菌作用、カルシウムの吸収促進、胃がんの抑制、動脈硬化予防、抗酸化作用など、様々な健康効果を持っている」と説明すると、生徒からは驚きの声が上がった。

その他、梅に関するクイズが行われるなど、子供たちは「梅干しで元気!!キャンペーン」の活動をきっかけに地元の特産品である梅に関心を示していた。

15日には、海南市立日高小学校に紀州みなべ梅干協同組合の西山博康氏(西山)と泰地成治氏(味好屋)、海草振興局水産振興課の佐々木規衣氏が訪問し、5年生29名を対象に講師を務めた。

西山氏は梅が持つ健康機能性、料理への活用法などを紹介するとともに、特別プレゼントとして西山のフリーズドライ梅肉を利用した煎餅を配布した。

最後は「梅は健康に良い食べ物。和歌山県名産の梅の魅力をもっとよく知って、沢山食べてください」とメッセージを贈った。

西山氏は梅が持つ健康機能性、料理への活用法などを紹介するとともに、特別プレゼントとして西山のフリーズドライ梅肉を利用した煎餅を配布した。

最後は「梅は健康に良い食べ物。和歌山県名産の梅の魅力をもっとよく知って、沢山食べてください」とメッセージを贈った。

【2019(令和元)年10月21日第4996号7面】

和歌山県漬物組合連合会 https://wakayama.tsukemono-japan.org/

10月21日号 紀州梅の会

京都で新梅を献上 600名に梅干配布も

【大阪支社】紀州梅の会の梅干部会(濱田洋部会長)は10月10日の「梅干献上の日」に、京都市内の下鴨・上賀茂神社へ今年収穫した梅で漬けた新梅干を奉納し、紀州梅の発展や、人々の健康を祈願した。

当日は、濱田氏を団長とし、紀州田辺梅干協同組合の中田吉昭理事長や紀州みなべ梅干協同組合の泰地祥夫理事長らが参列。両神社に4㎏ずつ梅干を奉納して神事を行い、収穫への感謝と今後の豊穣や産地の繁栄を願った。

また同時に、揃いの法被を着用して「6月6日は梅の日」、「南高梅」の幟を掲げて参道を練り歩き、両神社の参拝客各300名(計600名)に梅干を配布した。

濱田団長は「今年は、昨年のような豊作とはいかなたかったものの、こうして献上の日を迎えることができた。我々梅干メーカーはライバルでもあるが、紀州梅への感謝を胸に、全員が心を一つにできる機会は大変ありがたい」とし、今後も紀州梅発展へ力を合わせて活動する大切さを語った。

当日は、濱田氏を団長とし、紀州田辺梅干協同組合の中田吉昭理事長や紀州みなべ梅干協同組合の泰地祥夫理事長らが参列。両神社に4㎏ずつ梅干を奉納して神事を行い、収穫への感謝と今後の豊穣や産地の繁栄を願った。

また同時に、揃いの法被を着用して「6月6日は梅の日」、「南高梅」の幟を掲げて参道を練り歩き、両神社の参拝客各300名(計600名)に梅干を配布した。

濱田団長は「今年は、昨年のような豊作とはいかなたかったものの、こうして献上の日を迎えることができた。我々梅干メーカーはライバルでもあるが、紀州梅への感謝を胸に、全員が心を一つにできる機会は大変ありがたい」とし、今後も紀州梅発展へ力を合わせて活動する大切さを語った。

紀州梅の会は平成18年より6月6日を「梅の日」に制定している。

これは、今から460余年前、雨が降らずに人々は困っていた時、当時の天皇が6月6日、京都の賀茂神社に梅を奉納して祈ったところ雨が降り始め、五穀豊穣をもたらし人々はその天恵の雨を「梅雨」と呼ぶようになったという故事にちなんだものである。そして、新梅が漬け上がる時期の10月10日を「梅干献上の日」に制定した。

これは、今から460余年前、雨が降らずに人々は困っていた時、当時の天皇が6月6日、京都の賀茂神社に梅を奉納して祈ったところ雨が降り始め、五穀豊穣をもたらし人々はその天恵の雨を「梅雨」と呼ぶようになったという故事にちなんだものである。そして、新梅が漬け上がる時期の10月10日を「梅干献上の日」に制定した。

【2019(令和元)年10月21日第4996号1面】

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は2019(令和元)年8月6日、東京都中央区の中小企業会館にて梅委員会(中田吉昭委員長)を開催。

今年は全国的に不作傾向で原料価格も上昇する中、値上げが必至の状況となっている。10月に消費税が10%に増税されるため、値上げのタイミングは難しいと見られているが、産地や企業によっては「待ったなし」の状態となっている。今夏は梅雨が長く、気温も上がらないため梅干の需要は昨年比で見ると大幅減となっていたが、7月29日の梅雨明け(関東)後は徐々に増加。本格需要期が到来する中で、「値上げ」の必要に迫られるという厳しい局面を迎えている。

(詳細は8月19日号の紙面で)

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org/

梅産業の振興を目的とした「梅振興議員連盟」(大島理森会長)は2019年6月12日、東京都千代田区の衆議院第二議員会館1階多目的会議室にて第23回総会を開催した。

鶴保庸介議員の司会進行で、まず大島会長(衆議院議長)が挨拶に立ち、「梅に関係する〝令和〟という元号が選ばれたが、衆参両院の議長・副議長の意見聴取の会合が、実は議長公邸の〝梅の間〟で行われた。このような梅と縁のある年となり、健康作用の認知も広がってきている。皆で力を合わせてバックアップしていきたい」と語った。

次に、出席した世耕弘成経済産業大臣が「海外出張時の常備品が梅エキスの丸薬。梅産業の振興のためこれからも全力で頑張って行く」と挨拶。続いて吉川貴盛農林水産大臣が「梅干は二階俊博幹事長のご意見で災害時の非常食として位置付けさせていただいている。今後も梅振興のためにしっかりと努力させていただきたい」と挨拶した。

議事では農林水産省から昨年度決議内容の次の項目について、対応状況の説明が行われた。①生育不良対策②食料備蓄品としての普及③梅の機能性の立証・機能性表示食品への支援など④世界農業遺産の認知度向上⑤食文化としての保護・継承⑥農業者の高齢化・後継者不足による耕作放棄地対策について。

続いて産地別の取組みについては、和歌山県みなべ町の小谷芳正町長、埼玉県越生町の新井雄啓町長、群馬県JAはぐくみからそれぞれ、製品開発の状況や後継者育成等の取組みについて活発な報告が行われた。

漬物業界からは泰地武氏、長谷川正一郎氏、全漬検の佐藤惠専務理事らが参加し、業界関係者を代表して泰地氏が「農家の高齢化と人手不足で、南高梅の収穫がたいへん困難になっている。収穫・選定作業の効率化をぜひ考えていただきたい」と要望を述べた。

次に、梅酒ソムリエの金谷優氏が「本格梅酒の楽しみ方」の演題で講演。和歌山県内で製造されている梅酒の〝マッピング図〟を示しながら説明。用意した9種類の梅酒を参加者に試飲してもらい、原料梅やスピリッツ(酒の種類)による芳醇、端麗、辛口、甘口など味の違い等について説明を行った。

続いて、武部新衆議院議員が8項目の決議案を読み上げて採択された。会議終了後は、参加者による恒例の梅酒漬けの体験会が行われた。

鶴保庸介議員の司会進行で、まず大島会長(衆議院議長)が挨拶に立ち、「梅に関係する〝令和〟という元号が選ばれたが、衆参両院の議長・副議長の意見聴取の会合が、実は議長公邸の〝梅の間〟で行われた。このような梅と縁のある年となり、健康作用の認知も広がってきている。皆で力を合わせてバックアップしていきたい」と語った。

次に、出席した世耕弘成経済産業大臣が「海外出張時の常備品が梅エキスの丸薬。梅産業の振興のためこれからも全力で頑張って行く」と挨拶。続いて吉川貴盛農林水産大臣が「梅干は二階俊博幹事長のご意見で災害時の非常食として位置付けさせていただいている。今後も梅振興のためにしっかりと努力させていただきたい」と挨拶した。

議事では農林水産省から昨年度決議内容の次の項目について、対応状況の説明が行われた。①生育不良対策②食料備蓄品としての普及③梅の機能性の立証・機能性表示食品への支援など④世界農業遺産の認知度向上⑤食文化としての保護・継承⑥農業者の高齢化・後継者不足による耕作放棄地対策について。

続いて産地別の取組みについては、和歌山県みなべ町の小谷芳正町長、埼玉県越生町の新井雄啓町長、群馬県JAはぐくみからそれぞれ、製品開発の状況や後継者育成等の取組みについて活発な報告が行われた。

漬物業界からは泰地武氏、長谷川正一郎氏、全漬検の佐藤惠専務理事らが参加し、業界関係者を代表して泰地氏が「農家の高齢化と人手不足で、南高梅の収穫がたいへん困難になっている。収穫・選定作業の効率化をぜひ考えていただきたい」と要望を述べた。

次に、梅酒ソムリエの金谷優氏が「本格梅酒の楽しみ方」の演題で講演。和歌山県内で製造されている梅酒の〝マッピング図〟を示しながら説明。用意した9種類の梅酒を参加者に試飲してもらい、原料梅やスピリッツ(酒の種類)による芳醇、端麗、辛口、甘口など味の違い等について説明を行った。

続いて、武部新衆議院議員が8項目の決議案を読み上げて採択された。会議終了後は、参加者による恒例の梅酒漬けの体験会が行われた。

【2019(令和元)年6月17日第4982号1面】

2019年6月10日号 6月6日は「梅の日」

紀州梅の会

各地で豊作と発展願い行事

紀州梅の会(会長=真砂充敏田辺市長)は2019年6月6日の「梅の日」に、全国各地で記念行事を開催した。真砂会長や本田勉副会長(JA紀南代表理事組合長)、そして平安衣装に身を包んだ「梅娘」らは首相官邸を訪問し安倍晋三首相に梅や梅干のほか、梅を使ったドライフルーツやスポーツドリンクなどを贈呈した。真砂市長は、新元号の「令和」が万葉集の梅の花の歌からとられたことを伝えると、首相は「令和時代は梅の時代ですね」と答えた。首相は「南高梅」ドライフルーツの説明を受け興味深そうに手に取った。さらに、梅干しを一口食べ、「すっぱさがちょうどいい。ほどよい塩加減で、これで夏を乗り切れそう」と語った。

式典は祝詞奏上に続いて梅漬神事に入り、九鬼家隆宮司が枡に用意された南高梅を樽に入れ、振り塩、さし水を行った。続いて紀州梅の会から中田理事長を筆頭に、紀州梅の会各氏が梅漬の神事を執り行った。最後に九鬼宮司が仕上げを行い、梅漬神事を終えた。なお、この梅漬はJA紀南が預かり、10月10日に梅干に仕上げて再び奉納する。

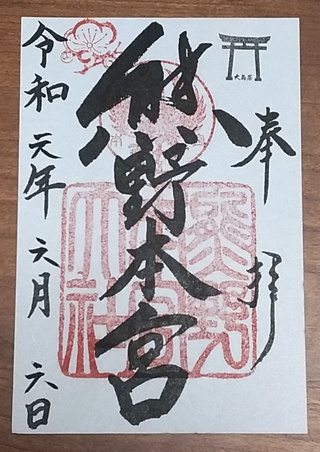

その後は御神楽奉納、玉串奉奠など一連の神事が終了した後は九鬼宮司と、主催者代表として中田理事長が挨拶を述べた。九鬼宮司は「梅は和歌山の代名詞的存在。さらなる発展を心より祈念する」と述べた。またこの日より2カ月間、同神社御朱印には梅の花の絵柄が描かれるようにしたことを発表した。

その後は御神楽奉納、玉串奉奠など一連の神事が終了した後は九鬼宮司と、主催者代表として中田理事長が挨拶を述べた。九鬼宮司は「梅は和歌山の代名詞的存在。さらなる発展を心より祈念する」と述べた。またこの日より2カ月間、同神社御朱印には梅の花の絵柄が描かれるようにしたことを発表した。

次いで中田理事長は一般参拝客も聞き入る中、梅の日制定の経緯や歴史を説明した上で「梅の豊作と梅産業の発展を祈願させていただいた。本日は各地で梅のPRが行われている。梅干や梅酒、梅ジュースなど様々な食べ方が広がり、全国の皆様の健康に資し、元気に夏を乗り切っていただけるよう願っている。今後も梅生産者、農協、行政、梅干組合が協力をして紀州梅の振興と産地の発展に向け努力してまいりたい」と力強く決意を語った。また今年の梅の状態について「雨が少なく、小玉傾向。しかし丁度これから梅雨入りするので、成長に期待したい」と説明した。

祝電披露の後は、用意した梅ジュースが出席者並びに一般参拝客らに配られ、一斉に乾杯をして式典を終了した。

祝電披露の後は、用意した梅ジュースが出席者並びに一般参拝客らに配られ、一斉に乾杯をして式典を終了した。

下鴨・上賀茂神社に 新梅各10kgを奉納

【大阪支社】『6月6日は梅の日』の記念日。紀州梅の会(会長=真砂充敏田辺市長)は、収穫された新梅(各10㎏計20㎏)を今年もゆかりの京都・下鴨神社(京都市左京区)と上賀茂神社(京都市北区)に奉納。地域の発展と豊作を祈願した。

梅雨入り前の天候に恵まれた6日、まず下鴨神社で午前10時半から濱田洋氏を団長に、田上雅春氏が献梅使となって若梅会メンバーなど48名が平安時代の時代装束をまとい〝献上紀州梅道中〟を行った。紀州南高梅の幟に加え、今年は新元号『令和』を祝す幟も立てて道中歩みを進めた。一行は居合わせた海外からの観光客や修学旅行生、一般の観光客に『梅の日』記念日を用意した個包装の梅干各300個(計600個)を手渡し、強くアピールした。

行列後は、本殿神前にて神事に則り祝詞奏上、玉串奉奠など執り行い滞りなく終えると、午後からは上賀茂神社に移動し、同様に新梅の奉納、神事を行うと共に紀州梅道中を繰り広げた。当日は地元メディアに加えて、観光客のデジタルカメラ、スマートフォンで行列風景を熱心に撮影する光景が見られた。

梅雨入り前の天候に恵まれた6日、まず下鴨神社で午前10時半から濱田洋氏を団長に、田上雅春氏が献梅使となって若梅会メンバーなど48名が平安時代の時代装束をまとい〝献上紀州梅道中〟を行った。紀州南高梅の幟に加え、今年は新元号『令和』を祝す幟も立てて道中歩みを進めた。一行は居合わせた海外からの観光客や修学旅行生、一般の観光客に『梅の日』記念日を用意した個包装の梅干各300個(計600個)を手渡し、強くアピールした。

行列後は、本殿神前にて神事に則り祝詞奏上、玉串奉奠など執り行い滞りなく終えると、午後からは上賀茂神社に移動し、同様に新梅の奉納、神事を行うと共に紀州梅道中を繰り広げた。当日は地元メディアに加えて、観光客のデジタルカメラ、スマートフォンで行列風景を熱心に撮影する光景が見られた。

東京大田市場で梅PR 令和時代に更なる拡大を

和歌山県紀南地方の行政やJA、梅干メーカーで組織する「紀州梅の会」は6日、梅の日に合わせたトップセールスイベントを東京都の大田市場・東京青果マンモス競売場で開催した。

紀州梅の会会長で和歌山県田辺市長の真砂充敏氏、同会副会長でJA紀南代表理事組合長の本田勉氏ら関係者が出席した。

早朝6時半から開始されたイベントは館内放送で実施を呼びかけると仲卸、スーパーのバイヤーなど市場関係者が用意された梅干や梅ジュース、梅ジャムを乗せたクラッカーなどを手に取り試食した。また、万葉集の梅の句にちなんだ元号である〝令和〟のシールを貼った個包装の梅干も配布された。

挨拶に立った真砂会長は「新元号の〝令和〟は万葉集梅花の歌32首の序文に由来している。万葉集では166種の植物が歌われ、その中で梅の登場回数は2位で、118回登場している。このように古い万葉の時代から日本人は梅を愛し続けてきた。我々も新たな時代に新たなPRをして行きたい」と更なる拡大への意欲を語った。

本田副会長は「新元号の〝令和〟を私は〝りん〟とした〝和歌山〟だと捉えている。これからも紀南産地の立派な梅をお届けしたい」と更なる取引拡大を祈念した。

紀州梅の会会長で和歌山県田辺市長の真砂充敏氏、同会副会長でJA紀南代表理事組合長の本田勉氏ら関係者が出席した。

早朝6時半から開始されたイベントは館内放送で実施を呼びかけると仲卸、スーパーのバイヤーなど市場関係者が用意された梅干や梅ジュース、梅ジャムを乗せたクラッカーなどを手に取り試食した。また、万葉集の梅の句にちなんだ元号である〝令和〟のシールを貼った個包装の梅干も配布された。

挨拶に立った真砂会長は「新元号の〝令和〟は万葉集梅花の歌32首の序文に由来している。万葉集では166種の植物が歌われ、その中で梅の登場回数は2位で、118回登場している。このように古い万葉の時代から日本人は梅を愛し続けてきた。我々も新たな時代に新たなPRをして行きたい」と更なる拡大への意欲を語った。

本田副会長は「新元号の〝令和〟を私は〝りん〟とした〝和歌山〟だと捉えている。これからも紀南産地の立派な梅をお届けしたい」と更なる取引拡大を祈念した。

紀州みなべ梅干協同組合

青梅奉納や梅漬神事を実施 ”梅の日”恒例の感謝祭で

須賀神社(和歌山県みなべ町西本庄)では2019年6月6日、小谷芳正町長をはじめ、紀州みなべ梅干協同組合の泰地祥夫理事長、和歌山県漬物組合連合会の杉本宗一理事長をはじめとした組合員、梅生産者や行政関係者など47名が参列し、梅の日恒例の感謝祭が行われた。

泰地理事長は、近年の原料・販売状況を踏まえて神事に臨んだ心境について触れ、「毎年同じ状況はないことを改めて実感する。今年は塩害を懸念していたが、平年並みの着果があったとのデータをいただいた。今後は雨次第になるが、これから雨が降って玉が大きくなり、ある程度の収穫量を期待したい」と話した。また業界のさらなる発展へ向け「販売促進も大切だが原料である梅生産の課題が大きく、生産量を維持しながらも上手く需給バランスをとることが必要」と考えを述べた。また小谷町長は「平成28、29年に増加した梅干の購入数量・金額は、30年には購入数量が減ったものの購入金額は増加した。結果としてみなべ町の生産者所得は伸長し、町の経済活性化に繋がった。今年は医学的な部分で認知症・うつ病対策について研究を進めているが、今後も梅の健康効果をアピールして行きたい」とした。

本殿で行われた神事では、収穫した青梅が奉納されると、祝詞奏上に続き、代表者による梅漬神事、玉串礼拝が厳かに行われた。梅漬神事では美しく色づいた梅と塩が甕へと入れられ、参列者は収穫への感謝の想いを表すと共に梅業界のさらなる発展を願い、年に1度の「梅の日」を祝した。

泰地理事長は、近年の原料・販売状況を踏まえて神事に臨んだ心境について触れ、「毎年同じ状況はないことを改めて実感する。今年は塩害を懸念していたが、平年並みの着果があったとのデータをいただいた。今後は雨次第になるが、これから雨が降って玉が大きくなり、ある程度の収穫量を期待したい」と話した。また業界のさらなる発展へ向け「販売促進も大切だが原料である梅生産の課題が大きく、生産量を維持しながらも上手く需給バランスをとることが必要」と考えを述べた。また小谷町長は「平成28、29年に増加した梅干の購入数量・金額は、30年には購入数量が減ったものの購入金額は増加した。結果としてみなべ町の生産者所得は伸長し、町の経済活性化に繋がった。今年は医学的な部分で認知症・うつ病対策について研究を進めているが、今後も梅の健康効果をアピールして行きたい」とした。

本殿で行われた神事では、収穫した青梅が奉納されると、祝詞奏上に続き、代表者による梅漬神事、玉串礼拝が厳かに行われた。梅漬神事では美しく色づいた梅と塩が甕へと入れられ、参列者は収穫への感謝の想いを表すと共に梅業界のさらなる発展を願い、年に1度の「梅の日」を祝した。

【2019年6月10日第4981号1,3面】

2019年3月11日号「紀州梅まつり特集」

昨年豊作も原料不足 梅干の販促が早々にスタート

昨年産(2018年産)は豊作となり特需に沸いた紀州梅産地だが、2019年3月現在は原料不足という大きな課題を抱える事態となっている。

昨年の梅は花付きも良く、その後の天候も生育に適したものとなり、収穫量は平成で2番目に多い7万3200tを記録。平年比(過去10年平均=約6万5000t)と比べても1割以上の増加となった。平成28年、平成29年は2年連続の不作だったため、産地にとっても〝恵みの梅〟となった。

4年ぶりの豊作となった産地だったが、7月に入ると新たな課題が浮上。同月3日にTBS系の「林修の今でしょ!講座」で約1時間に渡って梅干の健康機能性が紹介され、大きな反響を呼んだ。小売店では放送翌日から梅干が爆発的に売れる流れとなり、7月は前年比で2倍の伸びとなった。近年稀に見る梅干の特需は猛暑が長く続いたこともあり、9月いっぱいまで続いた。欠品も相次いで発生する状況となり、各メーカーでは大幅な出荷調整を余儀なくされた。10月以降、全体的に需要の波は落ち着いたものの、年が明けても2桁増を維持している。

産地では原料を確保するために梅の漬け込み、干す作業を前倒しで進めて対応。持越し在庫が少ない中、原料は例年より約2カ月分前倒しで使用された。また、各メーカーでは連日の残業、お盆休みを含め休日を返上するなどして商品を製造。和歌山でも人手の確保は大きな課題となっているだけに、商品の供給については困難を極めた。

年が明け、平成30年産の原料で本格的に商品の製造に入る時期を迎えたが原料が入ってこないため、各メーカーでは出荷調整をせざるを得ない状況となっている。原料不足の主な要因は2つ考えられ、一つは昨年9月に台風が3度襲来して秋に干す作業ができなかったこと。もう一つはその台風による塩害などの被害があったため、産地全体に「今年は不作になる」という空気が浸透し、梅の塩漬から干す作業までを行う農家が原料価格の上昇を見込んで原料を抱えている、という動きだ。

今年の作柄もさることながら、梅干には大きな期待が寄せられている。昨年の漬物売場をけん引したのは、梅干、キムチ、麹・甘酒。今夏も前年の数字を追いかけるために必要不可欠な存在となっている。昨年はテレビ放映+猛暑という強力な後押しがあったが、今年もそのような追い風が吹く保証はない。そのため、小売店では梅干の販促を早める動きもあり、売場も広がる見通しだ。直近では原料不足という課題を抱えているが、紀州梅産地は夏本番に向けて早くも動き出している。

農家やブローカーがどれだけの原料を抱えているのかは不明だが、昨夏の塩の販売量(1万2670t)から計算すると、300万樽~310万樽は漬け込まれたことになる。例年より2カ月分前倒しで使用されたとしても枯渇するような量ではない。

近年、原料の安定確保を目的にメーカーが梅を漬ける〝メーカー漬〟の量が増加。全体の3分の1から4分の1はある、とされており、農家から購入できる原料は減少傾向にあることは確かだが、それらを差し引いても塩漬された梅は相当量が眠っていると見られ、一日も早い原料入荷が待ち望まれている。冬は干す作業に日数がかかるため、2月下旬も干す作業を行っている動きはほぼ見られなかった。3月に入り、暖かくなってきてから行われる春干しに期待が集まっている。

今年の花付きについては、例年より約1週間早い2月上旬から開花し、2月いっぱいまで咲いていた。例年と違う点は開花期間が長かったことと山の方が早く咲いて沿岸部の方が遅かったこと。花付きは昨年ほどではないものの、平年並み。2月中旬から下旬は暖かい日が続き、ミツバチも良く飛んでいた。今年の作柄を現時点で予測することは難しいが、今後の天候が良ければ「平年作よりやや少なめか平年作」と見るメーカーが大半を占めた。

日本と同様に昨年の作柄が良好だった中国も今年の花付きは「昨年ほどではないが、平年より悪いわけではない」(梅メーカー社長)という。現在の売場では昨年の夏・秋と比べると、中国産原料を使用した商品の割合が増えている。原料価格は高止まりしているが、国産よりは価格面で優位性があることもあり、販売は好調となっている。

今年の作柄もさることながら、梅干には大きな期待が寄せられている。昨年の漬物売場をけん引したのは、梅干、キムチ、麹・甘酒。今夏も前年の数字を追いかけるために必要不可欠な存在となっている。昨年はテレビ放映+猛暑という強力な後押しがあったが、今年もそのような追い風が吹く保証はない。そのため、小売店では梅干の販促を早める動きもあり、売場も広がる見通しだ。直近では原料不足という課題を抱えているが、紀州梅産地は夏本番に向けて早くも動き出している。

2月11日 みなべ町で梅まつり

翁が開いた梅林は、多くの人々がその遺志を継ぎ、今や名実ともに日本最大に成長し「一目百万 香り十里」と称されるまでになった。2月から3月の梅の開花時期には梅林が一般開放され、国内外から多数の観光客が訪れる。

この地の梅林の特徴は何と言っても、その殆どが食用種である点だ。開園期間中には、紀州産梅を利用した料理を屋台で味わえたり、「梅の種飛ばし大会」などイベントが開かれる。

仁坂県知事や小谷みなべ町長らが「当地域の基幹産業」と話す通り、紀州梅干は全国で知られるブランド梅干として無くてはならない存在となっている。毎年発表される経済産業省の工業統計調査において、和歌山県は不動の1位であることからも、紀州産梅干の市場価値の高さが伺える。

「第54回梅まつり並びに内中源蔵翁頌徳慰霊祭」では、このように観光・食品の両面から恵みをもたらす梅と先人たちへ、改めて感謝の心を思い出す機会となった。

この地の梅林の特徴は何と言っても、その殆どが食用種である点だ。開園期間中には、紀州産梅を利用した料理を屋台で味わえたり、「梅の種飛ばし大会」などイベントが開かれる。

仁坂県知事や小谷みなべ町長らが「当地域の基幹産業」と話す通り、紀州梅干は全国で知られるブランド梅干として無くてはならない存在となっている。毎年発表される経済産業省の工業統計調査において、和歌山県は不動の1位であることからも、紀州産梅干の市場価値の高さが伺える。

「第54回梅まつり並びに内中源蔵翁頌徳慰霊祭」では、このように観光・食品の両面から恵みをもたらす梅と先人たちへ、改めて感謝の心を思い出す機会となった。

みなべ町長・小谷芳正氏

健康機能性をPR

内中源蔵翁の頌徳慰霊祭が毎年、このように盛大に行われることをお慶び申し上げる。

みなべ町、田辺市の経済の中心は梅にあると考えている。町としても紀州梅のPRに全力を尽くしており、最近は健康機能性の面を重視している。ピロリ菌やインフルエンザの予防といった健康効果に加え、アンチエイジングやしわ、たるみの防止など美容にも効果があると分かってきた。

近年は平均寿命だけでなく健康寿命を重視する動きが広まっているが、みなべ町は既にピンピンコロリの町として知られる。梅をよく食べることが貢献しているようだ。

今後も梅産業を発展させていくために大切なのは、消費拡大と同時に生産を拡大させていくこと。片山会長の言う通り、農業の担い手不足が問題となっているが、農家所得を向上させ、後継者が増えるよう町の立場から後押ししたい。

みなべ町、田辺市の経済の中心は梅にあると考えている。町としても紀州梅のPRに全力を尽くしており、最近は健康機能性の面を重視している。ピロリ菌やインフルエンザの予防といった健康効果に加え、アンチエイジングやしわ、たるみの防止など美容にも効果があると分かってきた。

近年は平均寿命だけでなく健康寿命を重視する動きが広まっているが、みなべ町は既にピンピンコロリの町として知られる。梅をよく食べることが貢献しているようだ。

今後も梅産業を発展させていくために大切なのは、消費拡大と同時に生産を拡大させていくこと。片山会長の言う通り、農業の担い手不足が問題となっているが、農家所得を向上させ、後継者が増えるよう町の立場から後押ししたい。

和歌山県知事・仁坂吉伸氏

感謝の心忘れずに

梅ブームとも言える状況で、需要が増えている。昨年は猛暑の影響もあり、特に関心が集まった。梅自体が持つ魅力に加え、生産農家の皆様が一生懸命作って、加工業者の皆様が研究を重ねて新商品を開発しながら、販売促進活動に勤しんできた結果だと思う。

我々行政も、梅は県の基幹産業と考えておりPRに力を入れている。最近は梅の需要層の広がりや健康性の周知といった面で効果を実感している。引き続き協力していきたい。

梅の機能性については、和歌山県立医科大学の宇都宮洋才先生がテレビ番組等でPRしてくれていることも大いに後押しとなっている。先生の研究成果とPRへの協力に対して、感謝しなければいけない。

そして、こうした慰霊祭が54回にもわたり継続されていることについて、敬意を表したい。感謝の心を忘れずにいることが、頑張る気持ちや物づくりに妥協しない姿勢へ繋がっているのだと思う。是非、続けてほしい。

今後も関連する全員が協力しながら感謝の心を忘れずに梅産業の発展へ向け努力していこう。

我々行政も、梅は県の基幹産業と考えておりPRに力を入れている。最近は梅の需要層の広がりや健康性の周知といった面で効果を実感している。引き続き協力していきたい。

梅の機能性については、和歌山県立医科大学の宇都宮洋才先生がテレビ番組等でPRしてくれていることも大いに後押しとなっている。先生の研究成果とPRへの協力に対して、感謝しなければいけない。

そして、こうした慰霊祭が54回にもわたり継続されていることについて、敬意を表したい。感謝の心を忘れずにいることが、頑張る気持ちや物づくりに妥協しない姿勢へ繋がっているのだと思う。是非、続けてほしい。

今後も関連する全員が協力しながら感謝の心を忘れずに梅産業の発展へ向け努力していこう。

梅の里観梅協会・片山清範会長

梅産業発展に貢献

内中源蔵翁は、貧村であったこの地域を開墾し当地域が日本一の梅産地となる礎を築き上げた。前例の無い事業を推し進める不安と苦労は私達には計り知れないほど大きなものだったと思う。

幾多の苦難を乗り越え、この偉業を成し遂げたことに今更ながら感謝申し上げる。

その後、私たちの先輩方が翁の意志を受け継ぎ、南高梅という優良品種を生み、全国一の生産量と品質となるまで発展させた。

現在では梅は梅干に限らず飲料や調味料、サプリメントと広く利用され、梅が新しい素材として認知されるようになった。健康効果も科学的に解明され、日本のソウルフードから世界的な食材へと羽ばたこうとしている。

一方で少子化による働き手、担い手の不足は深刻だ。みなべ・田辺の梅システムは世界農業遺産に認定されたが、梅産業はもとより、里山が育むすべての命の繋がりが評価された。そこに暮らす我々は誇りと自覚をもってこの文化を次世代に残し、発展させるよう努力していく。

近年ではこの地域にもたくさんの観光客がお越しになり、訪日外国人も増えてきた。当協会も産地のPRと梅産業の発展のために少しでも貢献できるよう努力する。

幾多の苦難を乗り越え、この偉業を成し遂げたことに今更ながら感謝申し上げる。

その後、私たちの先輩方が翁の意志を受け継ぎ、南高梅という優良品種を生み、全国一の生産量と品質となるまで発展させた。

現在では梅は梅干に限らず飲料や調味料、サプリメントと広く利用され、梅が新しい素材として認知されるようになった。健康効果も科学的に解明され、日本のソウルフードから世界的な食材へと羽ばたこうとしている。

一方で少子化による働き手、担い手の不足は深刻だ。みなべ・田辺の梅システムは世界農業遺産に認定されたが、梅産業はもとより、里山が育むすべての命の繋がりが評価された。そこに暮らす我々は誇りと自覚をもってこの文化を次世代に残し、発展させるよう努力していく。

近年ではこの地域にもたくさんの観光客がお越しになり、訪日外国人も増えてきた。当協会も産地のPRと梅産業の発展のために少しでも貢献できるよう努力する。

【紀州梅まつり特集・2019(平成31)年3月11日第4970号】