上野商店(兵庫県神戸市)

HPをリニューアル 〝新しい蒟蒻〟への思い

OEM・業務用ページでは、蒟蒻の用途の広さを伝える。一般的なこんにゃく(板・糸・しらたきなど)はもちろん、中華麺風、パスタ風(フェットチーネ・ラザニア・キタッラ・粒状)、タピオカ風など様々な用途を提案する。

蒟蒻はおでん、すき焼き等和食での利用が今なお多いが、腸内環境を整える他、コレステロール値の低下、生活習慣予防などに最適な食材であることからスローフード、ローカーボに特化したカフェやレストン、薬膳料理店などからの引き合いが増えている。

蒟蒻はおでん、すき焼き等和食での利用が今なお多いが、腸内環境を整える他、コレステロール値の低下、生活習慣予防などに最適な食材であることからスローフード、ローカーボに特化したカフェやレストン、薬膳料理店などからの引き合いが増えている。

【2018(平成30)年12月17日第4960号5面】

上野商店 → https://ueno-s.co.jp/

有限会社上野屋(佐々木幸太郎社長、松阪市飯高町)は、昭和33年の創業以来蒟蒻の製造卸を中心とした業態で県内はもとより県外、海外の市場に商品を供給する。近年は佐々木社長のアイデアに社内の女性スタッフの意見などを取り入れることでこれまでに無い、特色ある商品をリリースしている。

「山の清水が育んださっぱりおいしいさしみこんにゃく」シリーズは、飯高町の雄大な自然と清流が育んだ蒟蒻。三重県が全国生産量の約70%を占めるあおさを練りこんだ「あおさ」、日本一のしょうが産地高知県産の黄金しょうがを用いた「しょうが」の2タイプがあり、どちらも素材の風味や香りを存分に生かした仕上がりだ。澄んだ水を口にしたような透明感と、透き通るような清涼感のある見た目は、今までさしみ蒟蒻を食べた経験の少ない人にもおススメ出来る商品となっている。

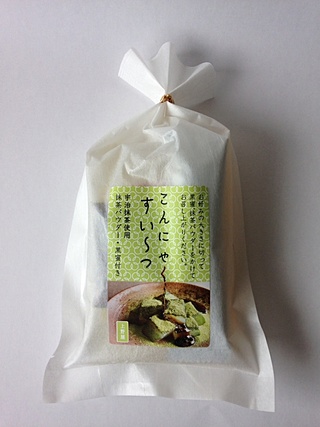

「こんにゃくすい~つ」は、そのさしみ蒟蒻をベースにしたスイーツで、香港でも注目を浴びる商品。柔らかくもっちりとした食感の蒟蒻により、黒蜜ときな粉の濃厚な甘味を存分に感じることが可能だ。同社の蒟蒻は清流櫛田川の清らかな水を用いて作られることから、臭みの無いクリアな味わいとなっており、スイーツとしても違和感なく食べることが出来る。蒟蒻に馴染みの薄い香港でも受け入れられる、ポテンシャルを秘めた商品だ。

「山の清水が育んださっぱりおいしいさしみこんにゃく」シリーズは、飯高町の雄大な自然と清流が育んだ蒟蒻。三重県が全国生産量の約70%を占めるあおさを練りこんだ「あおさ」、日本一のしょうが産地高知県産の黄金しょうがを用いた「しょうが」の2タイプがあり、どちらも素材の風味や香りを存分に生かした仕上がりだ。澄んだ水を口にしたような透明感と、透き通るような清涼感のある見た目は、今までさしみ蒟蒻を食べた経験の少ない人にもおススメ出来る商品となっている。

「こんにゃくすい~つ」は、そのさしみ蒟蒻をベースにしたスイーツで、香港でも注目を浴びる商品。柔らかくもっちりとした食感の蒟蒻により、黒蜜ときな粉の濃厚な甘味を存分に感じることが可能だ。同社の蒟蒻は清流櫛田川の清らかな水を用いて作られることから、臭みの無いクリアな味わいとなっており、スイーツとしても違和感なく食べることが出来る。蒟蒻に馴染みの薄い香港でも受け入れられる、ポテンシャルを秘めた商品だ。

【2018(平成30年)年12月10日第4959号7面掲載】

有限会社上野屋 http://www.konnyaku.co.jp/

ヤマコン食品有限会社(長谷川晃一社長、山形県山形市)は、山形名物「玉こんにゃく」の元祖メーカーとして広く認知されている。長谷川松寛会長は山形県こんにゃく協同組合の理事長を務め、「山形名物玉こんにゃく」(地域団体商標登録)の普及、PRを推進している。

味噌醸造を手掛けていた初代社長の長谷川松四郎氏が豊かではなかった食卓に彩りを与えるため、牡丹餅のような形にした玉こんにゃくを考案。山形の初市やお祭り、観光地で好評を博して山形名物の地位を確立した。こんにゃく消費量日本一を誇る山形県において、玉こんにゃくの元祖メーカーとして支持されている。

山形で秋の風物詩として開催されている「日本一の芋煮会フェスティバル」では、同社の平こんにゃくが利用されている。お祭りやイベントはもちろん、学園祭、町内会の盆踊りやビアガーデンに至るまで、人が集まるところでは必ずといって良いほど販売されている玉こんにゃくは、山形の代表的な味覚の一つとして愛されている。また、食物繊維が豊富なため、近年は〝ファイバーフーズ〟としても注目を浴びている。

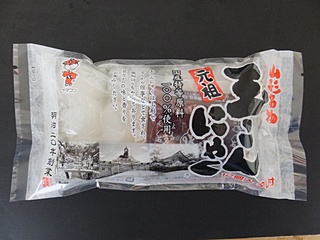

国産特芋原料を使用した「玉こんにゃく(タレ付)」は、家庭で手軽に山形名物の玉こんにゃくを作ることができる醤油ダレをセットにした商品。風味豊かなこんにゃく芋の味と弾力のある歯応えが楽しめる。内容量は500g、500g×2,300gで賞味期間は製造日より120日。

国産特芋原料使用の「味付玉こんにゃく」は、味が付いているので温めるだけで本格的な玉こんにゃくが楽しめる。内容量は15個と8個で賞味期間は製造日より90日。

国産特等原料100%使用の「小粒玉こんにゃく」は、1粒が従来品の約半分の15gで、老若男女が食べやすい一口サイズとなっている。小売向けも順調な売れ行きを見せているが、ホテルや旅館の朝食メニューでも人気となっている。

味噌醸造を手掛けていた初代社長の長谷川松四郎氏が豊かではなかった食卓に彩りを与えるため、牡丹餅のような形にした玉こんにゃくを考案。山形の初市やお祭り、観光地で好評を博して山形名物の地位を確立した。こんにゃく消費量日本一を誇る山形県において、玉こんにゃくの元祖メーカーとして支持されている。

山形で秋の風物詩として開催されている「日本一の芋煮会フェスティバル」では、同社の平こんにゃくが利用されている。お祭りやイベントはもちろん、学園祭、町内会の盆踊りやビアガーデンに至るまで、人が集まるところでは必ずといって良いほど販売されている玉こんにゃくは、山形の代表的な味覚の一つとして愛されている。また、食物繊維が豊富なため、近年は〝ファイバーフーズ〟としても注目を浴びている。

国産特芋原料を使用した「玉こんにゃく(タレ付)」は、家庭で手軽に山形名物の玉こんにゃくを作ることができる醤油ダレをセットにした商品。風味豊かなこんにゃく芋の味と弾力のある歯応えが楽しめる。内容量は500g、500g×2,300gで賞味期間は製造日より120日。

国産特芋原料使用の「味付玉こんにゃく」は、味が付いているので温めるだけで本格的な玉こんにゃくが楽しめる。内容量は15個と8個で賞味期間は製造日より90日。

国産特等原料100%使用の「小粒玉こんにゃく」は、1粒が従来品の約半分の15gで、老若男女が食べやすい一口サイズとなっている。小売向けも順調な売れ行きを見せているが、ホテルや旅館の朝食メニューでも人気となっている。

【2018(平成30)年12月10日第4959号5面掲載】

ヤマコン食品有限会社 http://www.tamacon.co.jp/

メイショウ(埼玉県所沢市)

株式会社メイショウ(田村明人社長、埼玉県所沢市東所沢)は、昭和45年創業で田無市ひばりが丘(現西東京市)に端を発する蒟蒻・白滝の製品メーカーとして知られている。現在は田畑や小山の風景が未だ残る閑静な所沢の地において蒟蒻・白滝を日々、製造している。

同社は小売向けで販路を広げてきたが、近年では業務用の対応力を高め存在感を高めている。特に惣菜向けの蒟蒻や白滝で引き合いが強い。カットこんにゃくの種類は30種類以上で、つきこんにゃくの断面サイズで3種、その長さで7種。角カットこんにゃくの断面が4種、その長さで6種。チップこんにゃくで断面が3種、長さが5種。さらには三角カットこんにゃくは厚さ4種を揃えている。それぞれに、かのこ入り(表面両面に基盤状の切れ目をいれること)の加工が可能なことも業務用向けとして重宝されている。

同社は小売向けで販路を広げてきたが、近年では業務用の対応力を高め存在感を高めている。特に惣菜向けの蒟蒻や白滝で引き合いが強い。カットこんにゃくの種類は30種類以上で、つきこんにゃくの断面サイズで3種、その長さで7種。角カットこんにゃくの断面が4種、その長さで6種。チップこんにゃくで断面が3種、長さが5種。さらには三角カットこんにゃくは厚さ4種を揃えている。それぞれに、かのこ入り(表面両面に基盤状の切れ目をいれること)の加工が可能なことも業務用向けとして重宝されている。

また、メイショウはSMなど小売り向け商品も国産を中心に多数揃えている。

「国内産こんにゃく」は素材の確かさで深い味わいを実現した定番の板蒟蒻である。内容用250g。

蒟蒻の両面に網目状の切れ目が入る「かのこ入りこんにゃく」は、こちらも国産で人気商品だ。味しみ良く鍋物や煮物の具材など様々な料理にピッタリ。内容量は300g。

白滝製品も多数揃えており内容量150gの「国内産しらたき」が定番ではあるが「下仁田小巻き」は全て手作業で結び、ほつれにくく国産原料使用のため、SMを中心に引き合いは強い。内容量は170g。蒟蒻・白滝、いずれの商品も賞味期限は3カ月。

「国内産こんにゃく」は素材の確かさで深い味わいを実現した定番の板蒟蒻である。内容用250g。

蒟蒻の両面に網目状の切れ目が入る「かのこ入りこんにゃく」は、こちらも国産で人気商品だ。味しみ良く鍋物や煮物の具材など様々な料理にピッタリ。内容量は300g。

白滝製品も多数揃えており内容量150gの「国内産しらたき」が定番ではあるが「下仁田小巻き」は全て手作業で結び、ほつれにくく国産原料使用のため、SMを中心に引き合いは強い。内容量は170g。蒟蒻・白滝、いずれの商品も賞味期限は3カ月。

蒟蒻製品について埼玉県蒟蒻協同組合の理事長も務める田村社長は「鍋需要で消費量が増える季節となった蒟蒻だが、食生活を見直す際にもカロリーが増えることを気にせずに食物繊維とカルシウムの摂取を補うことができる。蒟蒻の健康機能性に注目して頂きたい」と話す。

【2018(平成30)年11月19日第4956号7面】

関本屋(埼玉県日高市)

関本屋株式会社(関根章博社長、埼玉県日高市上鹿山)は創業明治元年の老舗こんにゃくメーカー。高麗郷の自然に囲まれた環境の中、昔ながらの〝ばた練り製法〟でこだわりの味を生み出している。

ばた練りとは、バタバタと音をたて丹精込めて練ることからそう呼ばれるようになった製法。製造過程で、気泡が入ることにより味しみが良く、強い弾力のこんにゃくに仕上がる。

手間がかかるため大量生産は出来ないが、量販店で販売されるこんにゃくとはまた違う美味しさや風情がある。

同社では六代目となる関根章博社長が創業時から続くこの製法を守っている。看板商品の「玉こんにゃく」はそんなこだわりが詰まった一品。大粒の玉こんにゃくはシコシコとしなやかな食感があり、付属のタレが染みた味わいはこんにゃくの美味しさを実感できる仕上がりとなっている。

同社が休日に出展する催事では、イカで出汁をとった玉こんにゃくの串売りが人気を集めており、「玉こんにゃくをきっかけにこんにゃくファンになって頂く方も多い」と関根社長も自信を見せる。

またイカの切り身入りの「イカ大豆煮こんにゃく」はイカ・大豆・こんにゃくの旨みが三位一体となった味わい深い商品。

その他にも、埼玉県内の漬物メーカーと共同開発した「玉蒟蒻もろみ漬」や唐辛子を練り込んだ赤い外観が特徴の新商品「ピリ辛閻魔こんにゃく」など注目のラインナップが揃う。

その他にも、埼玉県内の漬物メーカーと共同開発した「玉蒟蒻もろみ漬」や唐辛子を練り込んだ赤い外観が特徴の新商品「ピリ辛閻魔こんにゃく」など注目のラインナップが揃う。

3年前に蔵を改築してつくられた事務所には店舗も併設されている。高い天井と白い壁に囲まれたモダンな空間の中、こだわりのこんにゃく製品が並んでいる。関根社長は「原料産地と一体となり伝統の味わいを守っていきたい」と今後の意気込みを語る。

マンナンミールカンパニー ハイスキー食品工業(香川県木田郡)

ハイスキー食品工業株式会社(菱谷龍二社長、香川県木田郡)は、蒟蒻の製造・販売を行う企業。蒟蒻の次世代加工食品〝マンナンミール〟を展開することで知られる。今年(2018年)9月1日から社名表記を「マンナンミールカンパニー」に変更している(ハイスキー食品工業の登記社名は継続)。

特に有名なのが、蒟蒻でレバ刺しの味や食感を再現した「マンナンレバー®」だ。2011年の発売以来大変な注目を集めた。現在は「ごま油で食べる元祖マンナンレバー®」として販売している。

「マンナンレバー」をはじめマンナンミール各種の製造には、臭いを抑えながら整形を可能にする脱アルカリ技術や、以前は困難とされていた蒟蒻の調味・着色技術を独自開発している。

蒟蒻の良さとして、カロリーが非常に低いこと、食物繊維が豊富であること、常温でも保存可能で食中毒の心配が少ないこと、などが挙げられる。レバ刺しのように美味しいが危険性のある食品を再現したり、高価な食材やハイカロリーな食材の代替にしたりと、活躍の場面は様々だ。

同社はこれ以外にも多数のマンナンミール製品を展開。麺状のものやマグロ、サーモン、イクラ、キャビアなどの海鮮風、ゼリーなどのスイーツ風など様々。OEMでのオリジナル製品開発にも積極的で、ホテルや飲食店での商品化実績も数多い。

もちろん、通常の蒟蒻(板・糸・ねじり・玉など)も製造しており、市販用、業務用とも充実している。

もちろん、通常の蒟蒻(板・糸・ねじり・玉など)も製造しており、市販用、業務用とも充実している。

【2018(平成30)年10月29日第4954号8面】

ハイスキー食品工業株式会社 → http://www.haisky.co.jp/

猪貝(新潟県長岡市)

株式会社猪貝(猪貝克浩社長、新潟県長岡市新産)は歴史城下町から近代化していく長岡と共に歩んできた歴史を持ち今年で創業105年を迎えた。心太(ところてん)製造に端を発し、蒟蒻(こんにゃく)や新潟県で広く食されている海藻えご、もずくなどを製造販売している老舗メーカーである。

同社が近年力を入れているのが「新潟蒟蒻」である。地産地消の取組として県内をはじめ、こだわり商品として注目を集めている。原料のこんにゃく芋は新潟県の畑で栽培されたものを100%使用しており、蒟蒻の風味が多分に感じられ、味しみと歯応えも良いのが特長だ。量販店はもちろんJA産直所や学校給食など卸先も広がっている。内容量300g、賞味期間は60日となっている。

13年目を迎えた地元での蒟蒻栽培については、群馬県下仁田町の生産者組合を訪ねてノウハウを学び、現在は新潟市、長岡市、南魚沼市、津南町、加茂市など新潟県各地で産地としての広がりを見せている。猪貝社長は「生産者の確保が引き続き課題。生芋からだけでなく、ゆくゆくは精粉までも手掛けることができれば商品の広がりも出てくるはず。農業普及指導センター、JA、生産者と情報交換を続けて今後も連携していきたい」と活動について説明した。

【2018(平成30)年8月27日第4946号6面】

同社が近年力を入れているのが「新潟蒟蒻」である。地産地消の取組として県内をはじめ、こだわり商品として注目を集めている。原料のこんにゃく芋は新潟県の畑で栽培されたものを100%使用しており、蒟蒻の風味が多分に感じられ、味しみと歯応えも良いのが特長だ。量販店はもちろんJA産直所や学校給食など卸先も広がっている。内容量300g、賞味期間は60日となっている。

13年目を迎えた地元での蒟蒻栽培については、群馬県下仁田町の生産者組合を訪ねてノウハウを学び、現在は新潟市、長岡市、南魚沼市、津南町、加茂市など新潟県各地で産地としての広がりを見せている。猪貝社長は「生産者の確保が引き続き課題。生芋からだけでなく、ゆくゆくは精粉までも手掛けることができれば商品の広がりも出てくるはず。農業普及指導センター、JA、生産者と情報交換を続けて今後も連携していきたい」と活動について説明した。

【2018(平成30)年8月27日第4946号6面】

㈱猪貝 → http://www.inokai.net/

上野商店(兵庫県神戸市)

株式会社上野商店(上野隆弘社長、神戸市兵庫区)は、こんにゃくを中心として豆腐やわらび餅などでユニークな商品の開発・製造を精力的に行っている。

中華商材として力を入れているのが、細麺の中華麺タイプのこんにゃく(業務用1kg入り)である。原材料は水、こんにゃく粉、大豆粉末、クチナシ色素で非常にヘルシーながらも、大豆粉末を加えることで小麦粉の麺にも負けないもっちりした食感とスープの染み込みを実現しているのが特徴で、食後にはしっかりと満足感を感じられる。

現在はデリカフェ、ベジタリアンレストラン等からの引き合いが多いほか、ホテルのバイキング・ブッフェのサイドメニューとしても提案中だ。近年は小麦アレルギーやグルテンフリー食に対する意識が日本国内でも高まっていることから、小麦不使用で本格的な中華麺を再現できることへの喜びの声は多い。

中華商材として力を入れているのが、細麺の中華麺タイプのこんにゃく(業務用1kg入り)である。原材料は水、こんにゃく粉、大豆粉末、クチナシ色素で非常にヘルシーながらも、大豆粉末を加えることで小麦粉の麺にも負けないもっちりした食感とスープの染み込みを実現しているのが特徴で、食後にはしっかりと満足感を感じられる。

現在はデリカフェ、ベジタリアンレストラン等からの引き合いが多いほか、ホテルのバイキング・ブッフェのサイドメニューとしても提案中だ。近年は小麦アレルギーやグルテンフリー食に対する意識が日本国内でも高まっていることから、小麦不使用で本格的な中華麺を再現できることへの喜びの声は多い。

市販用製品では「高野豆腐の生パスタ風こんにゃく」と名付けてフェットチーネ(平麺)タイプとラザニア(四角形)タイプを発売中。低糖質、低カロリーであることから高血圧患者やダイエット向けの食材としても大人気だ。NHKの情報番組「おはよう日本まちかど情報室」で取り上げられた実績もあり、愛用者はますます増えている。

上野社長は「こんにゃくと大豆粉末(高野豆腐)を掛け合わせるアイデアは以前からあったのだが当初は刺身こんにゃくのような形態だった。麺タイプの商品を開発したことで利用の幅が大きく広がった。今後もこんにゃくのヘルシーさを活かし、一歩進んだ商品を開発していきたい」と話す。

【2018(平成30)年8月20日第4945号6面】

上野社長は「こんにゃくと大豆粉末(高野豆腐)を掛け合わせるアイデアは以前からあったのだが当初は刺身こんにゃくのような形態だった。麺タイプの商品を開発したことで利用の幅が大きく広がった。今後もこんにゃくのヘルシーさを活かし、一歩進んだ商品を開発していきたい」と話す。

【2018(平成30)年8月20日第4945号6面】

㈱上野商店 → https://ueno-s.co.jp/

有限会社小林蒟蒻店(飯田市南信濃和田)は南信州・下伊那のこんにゃくのシェア9割を占める。先代の原料問屋時代から遡ると創業80年にもなる老舗。「こんにゃくは味しみの良い小林さんの所でしか買わない」という地元ファンの声も多く聞かれる。精粉からではなく年間を通して地元産のこんにゃく芋から直接製造するため風味豊かで歯ごたえのある絶品のこんにゃくを世に送り出し続けている。

今回注目したいのが「こんにゃくめん」だ。火を通さず軽く水洗いをして水切りし、添付スープにつけて蕎麦のようにすする。薬味もわさび、生姜、茗荷と何でも合うが、柚子胡椒で食べるのも粋だ。透き通る緑とやさしい味わいが食欲をそそる。添付されている和風だれは本醸造の醤油ベースで、鰹節、鯖節、しいたけの出汁がきいていて「こんにゃくめん」との相性は抜群。麺にはホウレン草が練り込んであり健康食としても男女問わず人気を集めている。ダイエット効果もあるのでリピーターも多い。

振り返ればこんにゃく麺は約30年前に起きた麺ブームの時に開発された歴史を持つ。カロリー低めでヘルシーなイメージを持ち引き合いを強めた。当初はマンナン麺として売り出され平麺タイプが多かった。小林蒟蒻店の「こんにゃくめん」は今も平麺を踏襲しており、どこか懐かしさが漂う。SMのバイヤーからもそのおいしさは認められて売り場でも大ヒットとなった。製品に添付してある食べ方提案の説明書も丁寧でうれしい。

また、小林蒟蒻店は昔ながらの玉こんにゃくタイプである「手造りこんにゃく」さらには青のり入りとほうれん草入りの2種類が味わえる「おさしみこんにゃく」など豊富なラインナップを揃えている。

今回注目したいのが「こんにゃくめん」だ。火を通さず軽く水洗いをして水切りし、添付スープにつけて蕎麦のようにすする。薬味もわさび、生姜、茗荷と何でも合うが、柚子胡椒で食べるのも粋だ。透き通る緑とやさしい味わいが食欲をそそる。添付されている和風だれは本醸造の醤油ベースで、鰹節、鯖節、しいたけの出汁がきいていて「こんにゃくめん」との相性は抜群。麺にはホウレン草が練り込んであり健康食としても男女問わず人気を集めている。ダイエット効果もあるのでリピーターも多い。

振り返ればこんにゃく麺は約30年前に起きた麺ブームの時に開発された歴史を持つ。カロリー低めでヘルシーなイメージを持ち引き合いを強めた。当初はマンナン麺として売り出され平麺タイプが多かった。小林蒟蒻店の「こんにゃくめん」は今も平麺を踏襲しており、どこか懐かしさが漂う。SMのバイヤーからもそのおいしさは認められて売り場でも大ヒットとなった。製品に添付してある食べ方提案の説明書も丁寧でうれしい。

また、小林蒟蒻店は昔ながらの玉こんにゃくタイプである「手造りこんにゃく」さらには青のり入りとほうれん草入りの2種類が味わえる「おさしみこんにゃく」など豊富なラインナップを揃えている。

信州こんにゃく発祥の地

こんにゃくはインドシナが原産で植物としては縄文時代に日本に伝来していたと言われている。平安時代には貴族や僧侶に宮廷料理や間食として珍重されたが江戸時代に精粉技術が発明され量産を可能とし庶民に普及した。当時は水戸藩の専売品であったが、各地の山村でこんにゃくの栽培は行われていた。

日本こんにゃく協会の「近代こんにゃく資料」によれば、長野県における蒟蒻栽培の歴史は江戸中期で遠州から秋葉街道(国道152号)を通じて遠山郷に伝えられたと言われている。

粘りが強く質の良い遠山産のこんにゃく芋「天龍玉」は有名で、明治10年代には飯田から遠山谷に商人が買いつけに来ていたという。昭和初期の郡農会による生産高調査では当時の下伊那郡産こんにゃくの97・3%が遠山産で占められていた。

戦中戦後の配給統制が終わるとこんにゃくは暴騰しブームが巻き起こった。その後は昭和40年代頃まで、夏期に養蚕用の桑、秋にはこんにゃく芋を収穫するというサイクルが地場産業として成りたっていた。

現在は各産地で生産が減り、原料確保が問題となっている。生芋からこだわりの商品を製造する小林蒟蒻店にとっても喫緊の課題だ。栽培に関して言えば連作はできないが歩留りも良い。昨年から地元農家とも協力し「天龍玉」を残していく取組みにも小林社長は着手。自社農園でこんにゃくを作付している。

【2018(平成30)年8月6日第4944号19面】

こんにゃくはインドシナが原産で植物としては縄文時代に日本に伝来していたと言われている。平安時代には貴族や僧侶に宮廷料理や間食として珍重されたが江戸時代に精粉技術が発明され量産を可能とし庶民に普及した。当時は水戸藩の専売品であったが、各地の山村でこんにゃくの栽培は行われていた。

日本こんにゃく協会の「近代こんにゃく資料」によれば、長野県における蒟蒻栽培の歴史は江戸中期で遠州から秋葉街道(国道152号)を通じて遠山郷に伝えられたと言われている。

粘りが強く質の良い遠山産のこんにゃく芋「天龍玉」は有名で、明治10年代には飯田から遠山谷に商人が買いつけに来ていたという。昭和初期の郡農会による生産高調査では当時の下伊那郡産こんにゃくの97・3%が遠山産で占められていた。

戦中戦後の配給統制が終わるとこんにゃくは暴騰しブームが巻き起こった。その後は昭和40年代頃まで、夏期に養蚕用の桑、秋にはこんにゃく芋を収穫するというサイクルが地場産業として成りたっていた。

現在は各産地で生産が減り、原料確保が問題となっている。生芋からこだわりの商品を製造する小林蒟蒻店にとっても喫緊の課題だ。栽培に関して言えば連作はできないが歩留りも良い。昨年から地元農家とも協力し「天龍玉」を残していく取組みにも小林社長は着手。自社農園でこんにゃくを作付している。

【2018(平成30)年8月6日第4944号19面】

㈲小林蒟蒻店 → http://kobayasi.vs.land.to/

有限会社寺田屋(足立輝治社長、長野県長野市風間)は地場産こんにゃく芋を主に使用して信州の水と空気に恵まれた風土の中で育まれた蒟蒻(こんにゃく)を製造する有力メーカー。足立社長は「長野市にも増えている遊休農地を活かした蒟蒻芋の生産を行い原料確保を地元でより強化していきたい」と意欲的である。

同社の看板商品である「いもうま」は、信州の気候風土で3年かけて育まれた良質の蒟蒻芋を使用。味しみよく硬すぎもせず独特の旨味もある。晩秋収穫の地場産蒟蒻芋を瞬間解凍して製造している通年販売の商品であり原料の旨味を見事に引き出している。蒟蒻芋が描かれているパッケージは田舎こんにゃくのイメージを全面に出しており売り場で目を引きやすい存在となっている。

「自然農法こんにゃく」は、群馬県富岡市の堀込理氏が自然農法(無化学資材使用)で育てた蒟蒻芋を精粉にした原料を100%使用。パッケージには生産者名を記載しておりトレースも可能とした安心安全の商品である。原料に違いを持たせているだけでなく時計を見ながら小ロットで製造を行い、蒟蒻糊の鮮度を保ったまま成型している。歯応えよく蒟蒻の風味も味わえるので人気が高い。

夏にお勧めの「刺身こんにゃく」は、厳選した国産原料を使い、徳島県の吉野川で獲れる青のりを加えて風味豊かで弾力を持ち、かつ柔らかい食感に仕上げた。蒟蒻芋をふんだんに使用した「刺身こんにゃく」は濃厚でツルツルした食感を持ち寺田屋ならではの商品。特製の刺身醤油と生わさびを添付している。

同社の看板商品である「いもうま」は、信州の気候風土で3年かけて育まれた良質の蒟蒻芋を使用。味しみよく硬すぎもせず独特の旨味もある。晩秋収穫の地場産蒟蒻芋を瞬間解凍して製造している通年販売の商品であり原料の旨味を見事に引き出している。蒟蒻芋が描かれているパッケージは田舎こんにゃくのイメージを全面に出しており売り場で目を引きやすい存在となっている。

「自然農法こんにゃく」は、群馬県富岡市の堀込理氏が自然農法(無化学資材使用)で育てた蒟蒻芋を精粉にした原料を100%使用。パッケージには生産者名を記載しておりトレースも可能とした安心安全の商品である。原料に違いを持たせているだけでなく時計を見ながら小ロットで製造を行い、蒟蒻糊の鮮度を保ったまま成型している。歯応えよく蒟蒻の風味も味わえるので人気が高い。

夏にお勧めの「刺身こんにゃく」は、厳選した国産原料を使い、徳島県の吉野川で獲れる青のりを加えて風味豊かで弾力を持ち、かつ柔らかい食感に仕上げた。蒟蒻芋をふんだんに使用した「刺身こんにゃく」は濃厚でツルツルした食感を持ち寺田屋ならではの商品。特製の刺身醤油と生わさびを添付している。

【2018(平成30)年7月16日第4941号6面】

㈲寺田屋 http://teradaya.jp/