2023年 目次

◎2023年12月21日号

◎2023年12月1日号

◎2023年11月11日号

◎2023秋 高菜特集

◎2023暑中号

オギハラ食品 高菜収穫機を開発 手押し式の簡単操作で好評

【大阪支社】高菜漬専門メーカーのオギハラ食品株式会社(荻原浩幸社長、福岡県大牟田市)と、農機具開発の株式会社たなか(田中久敬社長、福岡県久留米市)は高菜収穫機を開発し、大牟田で実用化して成果を上げている。

今冬から、その高菜収穫機が、長崎県五島市の福江島で導入されることが決まった。6日にはその試運転が行われ、生産者らが見学した。

機械下部に取り付けたV字型の刃を地中に潜らせ、高速振動しながら根を切っていく仕組みだ。機械が通った後ろに残る高菜は地中数cmの部分で根が切られ、簡単に拾い上げられるようになっている。

これまで高菜の収穫は人が腰をかがめて手探りで生え際を探り、力を込めて刈り取っていた。収穫機に任せられるようになれば安全で、大幅な高速化、体力的負担の軽減につながる。

手押し式で、数分間説明を受けただけでも使いこなせる簡単な使用感となっており、生産者らは「これは良い。とても楽になる」と喜んだ。

開発を担当した田中社長は「長い実績のあるほうれん草の堀取機をベースに開発しているので、操作性や堅牢性の良さは実証済み。作付けする風土によって畝の高さや高菜の葉の広がり方が違うため、オーダーメイドで調整できる」と自信を見せる。手押し式であるため低コストで、狭小な圃場でも利用しやすい点も強みだ。

本機はオギハラ食品の地元大牟田ではすでに実用を開始しており、収穫の負担が軽減された分、作付け面積を広げる動きも出てきているとのことだ。

荻原社長は「以前から高菜を作って頂く生産者から収穫時の大変さを聞かされていたし、自らも経験上かがみながらの作業は体への負担が大きいと感じていた、また一方で高齢化や人出不足の問題も懸念だった。そこで社内プロジェクトチームで収穫機の開発に着手し、数年かけて様々な圃場試験を何度も繰り返し、完成した」と明かす。

また、今回の五島での実機納品を機に、広く販売も始める。生産者の負担を軽減し高菜文化が伝承、発展されることへ貢献する。

高菜収穫機 取扱説明書 (2023-12-25 ・ 2284KB) 【2023(令和5)年12月21日第5148号1面】 |

<秋の叙勲・褒章> 前田節明氏が黄綬褒章 農水省で褒章伝達式挙行

令和5(2023)年秋の叙勲・褒章で、元全日本漬物協同組合連合会常務理事の前田節明氏(前田食品工業有限会社代表取締役会長)が、黄綬褒章を受章した(一部既報)。

褒章伝達式が11月13日、東京都千代田区の農林水産省7階講堂で行われ、前田氏が出席した。伝達式は国歌斉唱、褒章伝達、褒章着用、宮下一郎農林水産大臣祝辞の順に進行した。

前田氏は、「昭和36年に名古屋で開催された『第4回全国漬物展示品評会』で農林大臣賞を受賞したことがきっかけとなり、高菜漬一筋でやっていく道筋ができました。昭和40年代まではホール物の高菜漬を樽で販売していましたが、包装技術の発達で刻み物の小袋製品を製造できるようになりました。当時は考えていませんでしたが、今は惣菜や料理の素材として高菜漬が利用されています。今後も品質にこだわり、高菜漬の良さを認めてもらえるよう努力していきたい」と語っている。

前田氏は昭和16年4月30日生まれ、82歳。同36年4月より家業の前田元次商店に入社し、食品製造業の実務を通じて、知識と経験を積み重ね、高菜栽培の増産を図ることを目的に、産地の整備や生産者の指導育成に力を入れてきた。

同56年10月には代表取締役社長に就任し、創業当初より国産原料を使用した製品への拘りを現在まで貫き、国内産の安心、安全、健康を目標にして、商品作りに努めた。

平成19年には、幻の高菜と呼ばれた「相知高菜漬」の製品化に取り組み、見事に復活を遂げた。平成25年に、農林水産省が所管する地域食品ブランドの表示基準「本場の本物」に認定。平成27年5月には、世界食の博覧会「イタリア・ミラノ国際博覧会」へ出品し、「相知高菜漬」のおにぎりショーを実演して世界から好評を博した。

業界組合活動としては、平成11年4月に佐賀県漬物工業協同組合の理事長に就任。強力なリーダーシップと豊富な経験に裏付けられた先見性、指導力を認められ、九州山口漬物協会の要職にも就き、業界振興に貢献してきた。

全日本漬物協同組合連合会(全漬連)では、平成15年から19年まで理事、19年から25年まで常務理事として在任し、その間、原料総合対策委員会菜漬委員会高菜部会部会長、地域特産品委員会委員長を歴任。また、同連合会の評議委員会委員も務め、同連合会の運営と業界発展に尽力した。

同氏の全漬連での理事、常務理事の在任期間は10年の長期に及んでおり、今日の漬物業界の発展の礎として大きく貢献し、その功績は誠に大なるものである。

伝達式終了後、受章者各氏は皇居に参内し、天皇陛下に拝謁。前田氏は「このたびの受章は皆様のおかげです。衷心より感謝申し上げます。また拝謁の栄を賜り、陛下に直接お声をかけていただき、生涯の喜びです」と重ねて感謝の念を表明した。

【2023(令和5)年12月1日第5147号1面】

電子版 九州うまかモン 前田食品工業

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/299/

褒章伝達式が11月13日、東京都千代田区の農林水産省7階講堂で行われ、前田氏が出席した。伝達式は国歌斉唱、褒章伝達、褒章着用、宮下一郎農林水産大臣祝辞の順に進行した。

前田氏は、「昭和36年に名古屋で開催された『第4回全国漬物展示品評会』で農林大臣賞を受賞したことがきっかけとなり、高菜漬一筋でやっていく道筋ができました。昭和40年代まではホール物の高菜漬を樽で販売していましたが、包装技術の発達で刻み物の小袋製品を製造できるようになりました。当時は考えていませんでしたが、今は惣菜や料理の素材として高菜漬が利用されています。今後も品質にこだわり、高菜漬の良さを認めてもらえるよう努力していきたい」と語っている。

前田氏は昭和16年4月30日生まれ、82歳。同36年4月より家業の前田元次商店に入社し、食品製造業の実務を通じて、知識と経験を積み重ね、高菜栽培の増産を図ることを目的に、産地の整備や生産者の指導育成に力を入れてきた。

同56年10月には代表取締役社長に就任し、創業当初より国産原料を使用した製品への拘りを現在まで貫き、国内産の安心、安全、健康を目標にして、商品作りに努めた。

平成19年には、幻の高菜と呼ばれた「相知高菜漬」の製品化に取り組み、見事に復活を遂げた。平成25年に、農林水産省が所管する地域食品ブランドの表示基準「本場の本物」に認定。平成27年5月には、世界食の博覧会「イタリア・ミラノ国際博覧会」へ出品し、「相知高菜漬」のおにぎりショーを実演して世界から好評を博した。

業界組合活動としては、平成11年4月に佐賀県漬物工業協同組合の理事長に就任。強力なリーダーシップと豊富な経験に裏付けられた先見性、指導力を認められ、九州山口漬物協会の要職にも就き、業界振興に貢献してきた。

全日本漬物協同組合連合会(全漬連)では、平成15年から19年まで理事、19年から25年まで常務理事として在任し、その間、原料総合対策委員会菜漬委員会高菜部会部会長、地域特産品委員会委員長を歴任。また、同連合会の評議委員会委員も務め、同連合会の運営と業界発展に尽力した。

同氏の全漬連での理事、常務理事の在任期間は10年の長期に及んでおり、今日の漬物業界の発展の礎として大きく貢献し、その功績は誠に大なるものである。

伝達式終了後、受章者各氏は皇居に参内し、天皇陛下に拝謁。前田氏は「このたびの受章は皆様のおかげです。衷心より感謝申し上げます。また拝謁の栄を賜り、陛下に直接お声をかけていただき、生涯の喜びです」と重ねて感謝の念を表明した。

【2023(令和5)年12月1日第5147号1面】

電子版 九州うまかモン 前田食品工業

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/299/

秋の褒章 前田節明氏が黄綬褒章を受章

政府は令和5(2023)年秋の褒章受章者を2日、公表した。元全日本漬物協同組合連合会常務理事で前田食品工業有限会社代表取締役会長の前田節明氏が黄綬褒章を受章した。

前田氏は昭和16年4月30日生まれ、82歳。同36年4月より家業の前田元次商店に入社し、食品製造業の実務を通じて、知識と経験を積み重ね、高菜栽培の増産を図ることを目的に、産地の整備や生産者の指導育成に力を入れ、同37年7月には、有田漬け込み工場を増設し生産体制の強化を図った。

同56年10月には代表取締役社長に就任し、創業当初より国産原料を使用した製品への拘りを現在まで貫き、国内産の安心、安全、健康を目標にして、商品作りに努めた。平成19年には、幻の高菜と呼ばれた「相知高菜漬」の製品化に取り組み、見事に復活を遂げた。

平成11年4月に佐賀県漬物工業協同組合の理事長に就任。強力なリーダーシップと豊富な経験に裏付けられた先見性、指導力を認められ、九州山口漬物協会の要職にも就き、業界振興に貢献してきた。

全日本漬物協同組合連合会(全漬連)では、平成15年から19年まで理事、19年から25年まで常務理事として在任し、その間、原料総合対策委員会菜漬委員会高菜部会部会長、地域特産品委員会委員長を歴任。また、同連合会の評議委員会委員も務め、同連合会の運営と業界発展に尽力した。

同氏の全漬連での理事、常務理事の在任期間は10年の長期に及んでおり、今日の漬物業界の発展の礎として大きく貢献し、その功績は誠に大なるものである。なお、前田氏の褒章伝達式は、13日に行われる。

同56年10月には代表取締役社長に就任し、創業当初より国産原料を使用した製品への拘りを現在まで貫き、国内産の安心、安全、健康を目標にして、商品作りに努めた。平成19年には、幻の高菜と呼ばれた「相知高菜漬」の製品化に取り組み、見事に復活を遂げた。

平成11年4月に佐賀県漬物工業協同組合の理事長に就任。強力なリーダーシップと豊富な経験に裏付けられた先見性、指導力を認められ、九州山口漬物協会の要職にも就き、業界振興に貢献してきた。

全日本漬物協同組合連合会(全漬連)では、平成15年から19年まで理事、19年から25年まで常務理事として在任し、その間、原料総合対策委員会菜漬委員会高菜部会部会長、地域特産品委員会委員長を歴任。また、同連合会の評議委員会委員も務め、同連合会の運営と業界発展に尽力した。

同氏の全漬連での理事、常務理事の在任期間は10年の長期に及んでおり、今日の漬物業界の発展の礎として大きく貢献し、その功績は誠に大なるものである。なお、前田氏の褒章伝達式は、13日に行われる。

【2023(令和5)年11月11日第5145号1面】

電子版 九州うまかモン 前田食品工業

10月1日号 理事長に聞く

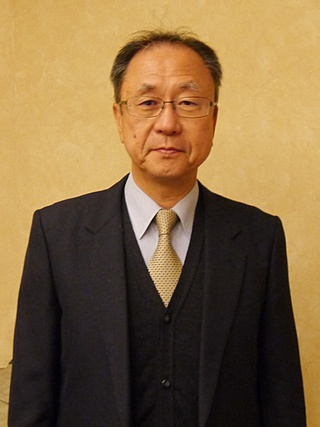

福岡県漬物工業協同組合 理事長 熊川 稔也氏

消費税の二重払いを懸念 全組合員に管理士2級推奨

福岡県漬物工業協同組合の熊川稔也理事長にインタビュー。ここ数年、九州産高菜原料は不作が続いており、各社とも原料の確保に苦しむ。新規の商談は難しく、既存の取引先への出荷調整や、数品目の休売を決めているメーカーもある。また、10月から導入された「インボイス制度」の影響も懸念材料だ。熊川理事長に製品動向、原料農家との対応、組合事業運営などについて話を聞いた。

(福岡支局 菰田隆行)

◇ ◇

‐原料不足の中での製品動向は。

「6月から8月にかけては、売上は前年比で25%以上プラスとなり、コロナ前に戻っている。これは諸コストの高騰で、今年に入って値上げを実施したためだ。売上増となってはいるが、支払い額も上がっているので、とても全て吸収できてはいない。消費者は、あらゆる食品が値上がりしている状況に慣れておらず、買い控えにつながっている。外資系の大型店、DS、ドラッグストアの売上が好調なのがそれを物語っている。新規取引の商談はコロナ後に活発になってきたが、取引できるかどうかは中身をよく聞いて、最終的には量的にこなせるかどうかが判断材料となってくる」

‐インボイス制度の導入について。

「一番問題となるのは、消費税の二重払いだ。インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の『仕入税額控除』が認めてもらえないため、非登録者へ支払った消費税を税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまう。ほとんどのメーカーでは原料を仕入れている農家が非登録事業者で、この二重払いが大きな問題だ。経過措置を設けてはあるが、この問題は軽視できない。国には登録事業者とならない農家に対してもっと真剣に、かつ具体的にどうすれば良いかを指導してほしいと思う」

‐組合事業について。

「我々漬物業者にとって、最も深刻なのは人手不足だ。それは原料の収穫や漬け込みという仕事が発生するからで、他の業態とは違う深刻さが潜んでいる。そこで県内組合員ではまだ外国人実習生を採用していない企業も多いため、いつでも外国人実習生を採用できるよう、社内に漬物製造管理士2級の有資格者を持ってもらうことを推奨していく。受検費用を組合費で補填し、今年から来年初めにかけて加盟企業15社全てに、有資格社員を置いていただこうと考えている」

‐漬物業界の将来は。

「AIやロボットが普及していくと、人間の仕事が減るという指摘がある。しかし、漬物は原料漬け込みや製造に手がかかり、ロボットではなかなかこなせないのではないかと考えている。そうすると、人手がかかっている商品は自然と値が上がるため、手をかけた物の価値が消費者に理解してもらえるのだろうか、という懸念というか、心配ばかりが最近頭をよぎっている。仕事の悩みは一企業では解決できないことの方が多く、業界全体で考えていく必要がある。そのためにも組合組織は重要で、大手企業ではない小規模事業者の意見が通る業界にしていきたい」

【2023(令和5)年10月1日第5141号8面】

福岡県漬物工業協同組合の熊川稔也理事長にインタビュー。ここ数年、九州産高菜原料は不作が続いており、各社とも原料の確保に苦しむ。新規の商談は難しく、既存の取引先への出荷調整や、数品目の休売を決めているメーカーもある。また、10月から導入された「インボイス制度」の影響も懸念材料だ。熊川理事長に製品動向、原料農家との対応、組合事業運営などについて話を聞いた。

(福岡支局 菰田隆行)

◇ ◇

‐原料不足の中での製品動向は。

「6月から8月にかけては、売上は前年比で25%以上プラスとなり、コロナ前に戻っている。これは諸コストの高騰で、今年に入って値上げを実施したためだ。売上増となってはいるが、支払い額も上がっているので、とても全て吸収できてはいない。消費者は、あらゆる食品が値上がりしている状況に慣れておらず、買い控えにつながっている。外資系の大型店、DS、ドラッグストアの売上が好調なのがそれを物語っている。新規取引の商談はコロナ後に活発になってきたが、取引できるかどうかは中身をよく聞いて、最終的には量的にこなせるかどうかが判断材料となってくる」

‐インボイス制度の導入について。

「一番問題となるのは、消費税の二重払いだ。インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の『仕入税額控除』が認めてもらえないため、非登録者へ支払った消費税を税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまう。ほとんどのメーカーでは原料を仕入れている農家が非登録事業者で、この二重払いが大きな問題だ。経過措置を設けてはあるが、この問題は軽視できない。国には登録事業者とならない農家に対してもっと真剣に、かつ具体的にどうすれば良いかを指導してほしいと思う」

‐組合事業について。

「我々漬物業者にとって、最も深刻なのは人手不足だ。それは原料の収穫や漬け込みという仕事が発生するからで、他の業態とは違う深刻さが潜んでいる。そこで県内組合員ではまだ外国人実習生を採用していない企業も多いため、いつでも外国人実習生を採用できるよう、社内に漬物製造管理士2級の有資格者を持ってもらうことを推奨していく。受検費用を組合費で補填し、今年から来年初めにかけて加盟企業15社全てに、有資格社員を置いていただこうと考えている」

‐漬物業界の将来は。

「AIやロボットが普及していくと、人間の仕事が減るという指摘がある。しかし、漬物は原料漬け込みや製造に手がかかり、ロボットではなかなかこなせないのではないかと考えている。そうすると、人手がかかっている商品は自然と値が上がるため、手をかけた物の価値が消費者に理解してもらえるのだろうか、という懸念というか、心配ばかりが最近頭をよぎっている。仕事の悩みは一企業では解決できないことの方が多く、業界全体で考えていく必要がある。そのためにも組合組織は重要で、大手企業ではない小規模事業者の意見が通る業界にしていきたい」

【2023(令和5)年10月1日第5141号8面】

10月1日号 社長に聞く

株式会社イヌイ 取締役社長 松石 健郎氏

「漬物語りⓇ」認知度向上へ 直売所建設でもう一つの柱に

株式会社イヌイ(福岡県久留米市)は明治20年頃、福岡県瀬高町(現みやま市)に農産物関連事業として発足。昭和39年3月に漬物製造販売の個人商店として、創業者・松石吉昭氏が事業をスタートした。同45年3月に鬼丸商事株式会社を設立。平成元年3月、福岡県久留米市に北野工場(現イヌイ本社)を開設し、同時に株式会社イヌイを設立した。同4年6月に鬼丸商事他関連会社4社が合併し、株式会社マツイシに社名を変更(マツイシ・グループ本社)。翌年4月に漬物・惣菜の2工場をイヌイに移管し、北野工場での惣菜製造を本格化した。その後イヌイは、産地開拓や「漬物語りⓇ」という新ブランドを立ち上げるなど、新進気鋭の取組で伸長している。同社の松石健郎社長に、コロナ渦中から現在までの動向や、今後の方針について話を聞いた。

(福岡支局・菰田隆行)

◇ ◇

‐コロナ下から5類に移行して以後の状況は。

「外食向けの業務用や、空港などで販売していたお土産向けは、コロナの影響によって売上が減少し、コンビニ向けも苦戦していた。一方、取引が大きい持ち帰り弁当向け商材はプラスを保っていたため、お陰様でプラマイはゼロだった。昨年6月の会計年度スタート時に、原材料費や諸コスト高騰で値上げを実施した。それでも追い付かなかったため、今年の5月までに再値上げを実施させていただいた。この間、売上は前年比100%を超えていたが利益は減少し、増収減益だった。今期に入ってからの6月~9月は売上も戻っており、2度の価格改定によって利益も改善してきている」

‐グループ会社の外食事業は。

「お好み焼きの“どんどん亭”は、確かにコロナ禍では厳しかったが、比較的(売上は)もっていたと言える。一番打撃を受けたのが居酒屋業態だった。昨年あたりから、外食全般で80%ほどまで回復が見え始め、今年に入ってからはコロナ前のほぼ100%に戻っている。そば茶屋やつけ麺など新業態もプラスアルファとなっていて、グループ全体では完全回復といっていい状況だ」

‐イヌイの今後の方針は。

「今年の6月、初めて工場直売会を開催した。地域の皆様への感謝の意味を込めて行ったが、多くのお客様に来ていただき、社員も感激していた。何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だった。今後は、国から『事業再構築補助金』の採択を受けたので、年内にも本社敷地内に直売所を建設する予定だ。また、近年トレンドになっている“自販機”での販売も考えており、自販機用商品の開発にも着手する。それ用の冷凍設備や計量器なども、補助金を使って導入を予定している。自社ブランドとして開発し、登録商標も取っている『漬物語りⓇ』の認知度を上げ、業務用惣菜との両輪として、もう一つの柱に育てていきたいと考えている」

【2023(令和5)年10月1日第5141号10面】

イヌイ 食料新聞電子版「九州うまかモン」

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1374/

株式会社イヌイ(福岡県久留米市)は明治20年頃、福岡県瀬高町(現みやま市)に農産物関連事業として発足。昭和39年3月に漬物製造販売の個人商店として、創業者・松石吉昭氏が事業をスタートした。同45年3月に鬼丸商事株式会社を設立。平成元年3月、福岡県久留米市に北野工場(現イヌイ本社)を開設し、同時に株式会社イヌイを設立した。同4年6月に鬼丸商事他関連会社4社が合併し、株式会社マツイシに社名を変更(マツイシ・グループ本社)。翌年4月に漬物・惣菜の2工場をイヌイに移管し、北野工場での惣菜製造を本格化した。その後イヌイは、産地開拓や「漬物語りⓇ」という新ブランドを立ち上げるなど、新進気鋭の取組で伸長している。同社の松石健郎社長に、コロナ渦中から現在までの動向や、今後の方針について話を聞いた。

(福岡支局・菰田隆行)

◇ ◇

‐コロナ下から5類に移行して以後の状況は。

「外食向けの業務用や、空港などで販売していたお土産向けは、コロナの影響によって売上が減少し、コンビニ向けも苦戦していた。一方、取引が大きい持ち帰り弁当向け商材はプラスを保っていたため、お陰様でプラマイはゼロだった。昨年6月の会計年度スタート時に、原材料費や諸コスト高騰で値上げを実施した。それでも追い付かなかったため、今年の5月までに再値上げを実施させていただいた。この間、売上は前年比100%を超えていたが利益は減少し、増収減益だった。今期に入ってからの6月~9月は売上も戻っており、2度の価格改定によって利益も改善してきている」

‐グループ会社の外食事業は。

「お好み焼きの“どんどん亭”は、確かにコロナ禍では厳しかったが、比較的(売上は)もっていたと言える。一番打撃を受けたのが居酒屋業態だった。昨年あたりから、外食全般で80%ほどまで回復が見え始め、今年に入ってからはコロナ前のほぼ100%に戻っている。そば茶屋やつけ麺など新業態もプラスアルファとなっていて、グループ全体では完全回復といっていい状況だ」

‐イヌイの今後の方針は。

「今年の6月、初めて工場直売会を開催した。地域の皆様への感謝の意味を込めて行ったが、多くのお客様に来ていただき、社員も感激していた。何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だった。今後は、国から『事業再構築補助金』の採択を受けたので、年内にも本社敷地内に直売所を建設する予定だ。また、近年トレンドになっている“自販機”での販売も考えており、自販機用商品の開発にも着手する。それ用の冷凍設備や計量器なども、補助金を使って導入を予定している。自社ブランドとして開発し、登録商標も取っている『漬物語りⓇ』の認知度を上げ、業務用惣菜との両輪として、もう一つの柱に育てていきたいと考えている」

【2023(令和5)年10月1日第5141号10面】

イヌイ 食料新聞電子版「九州うまかモン」

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1374/

九州産業大学・LRQA ISO監査員研修を開催

九州産業大学と、LRQAの初コラボによる「食品安全ISO22000」の内部監査員研修を同大にて開催する。

▼日時=1日目:9月13日(水)9時~17時、2日目:9月14日(木)9時~17時

▼場所=九州産業大学構内(会場は別途案内)、福岡市東区松香台2‐3‐1

▼定員=4名、LRQAから修了証も発行される。

▼参加費=1名 5万円(税込)

▼問い合わせ先=九州産業大学生命科学部生命科学科 教授 中山素一氏

メール:motokazu@ip.kyusan-u.ac.jp

TEL:092‐673‐5660

【【2023(令和5)年7月21日第5135号12面】

▼日時=1日目:9月13日(水)9時~17時、2日目:9月14日(木)9時~17時

▼場所=九州産業大学構内(会場は別途案内)、福岡市東区松香台2‐3‐1

▼定員=4名、LRQAから修了証も発行される。

▼参加費=1名 5万円(税込)

▼問い合わせ先=九州産業大学生命科学部生命科学科 教授 中山素一氏

メール:motokazu@ip.kyusan-u.ac.jp

TEL:092‐673‐5660

【【2023(令和5)年7月21日第5135号12面】

九州産業大学 https://www.kyusan-u.ac.jp/

九州漬物協会高菜部会 昨年に続いて不作

高菜部会では、2023年産の九州各地での高菜の収穫量を発表。九州全体では1万3936t(三池高菜)で、前年の1万3277tと比べて4・7%増となった。だが、平年作は2万t前後のため、昨年に続く不作で4年連続の減収となった。

大幅な減収となった主な要因は昨年12月に九州を襲った寒波。畑が数日間凍ってしまったケースや年明けの降雪、霜害などの影響を受けた。産地によっても異なるが、全体的には平年の2~3割減。昨年も不作だったため、作付面積は増えたものの天候の影響で一株当たりの重量も増えず、収量も伸びなかった。阿蘇高菜については、虫害で昨年の半分となる400tまで落ち込んだ。

各県別の高菜収穫量は次の通り(カッコ内は前年の数量)。

▼福岡県=3240t(2985t)

▼佐賀県=830t(925t)

▼熊本県・三池高菜=45t(281t)、同阿高菜400t(800t)

▼大分県=1700t(1530t)

▼宮崎県=1306t(1039t)

▼鹿児島県=4135t(3517t)

大幅な減収となった主な要因は昨年12月に九州を襲った寒波。畑が数日間凍ってしまったケースや年明けの降雪、霜害などの影響を受けた。産地によっても異なるが、全体的には平年の2~3割減。昨年も不作だったため、作付面積は増えたものの天候の影響で一株当たりの重量も増えず、収量も伸びなかった。阿蘇高菜については、虫害で昨年の半分となる400tまで落ち込んだ。

各県別の高菜収穫量は次の通り(カッコ内は前年の数量)。

▼福岡県=3240t(2985t)

▼佐賀県=830t(925t)

▼熊本県・三池高菜=45t(281t)、同阿高菜400t(800t)

▼大分県=1700t(1530t)

▼宮崎県=1306t(1039t)

▼鹿児島県=4135t(3517t)

中国産原料は山東省の収穫量が増えており、今後も増加する見通しとなっている。価格は為替などの影響もあり、10月頃には5~10%上昇すると見られている。

販売状況については、各社値上げを行ったことで売上は維持されているが、数量は減少傾向。節約志向が高まる中、スーパーでは買い上げ点数が減っているため、今後の売れ行きが懸念される。

業務用はアフターコロナで観光関係、飲食関係も戻ってきているが、コロナ前の水準には戻らないと見ている。最近の傾向としてはこれまで取引がなかったところから声がかかるケースが増えてきた。

また、鹿児島県農業開発総合センターを中心に開発が進められている漬物用タカナ収穫機の進捗状況が報告された他、作付状況などの情報を共有するため年明け頃を目途に高菜部会を開催したい、という案が出された。

河野部会長は、「いずれの産地も厳しい状況が続いている。私個人としては部会長を8年やらせていただいている。長くやった方が良いこともあるが、新しいことをやるためには変わっていくことも必要。今後はその部分についても考えていきたい」と語った。

中園会長は、「恐らくブロックの会議で部会を開催しているのは九州だけ。昔からの伝統で、九州の重要な産物である大根と高菜について毎年情報交換を行っている。課題や問題を共有し、知恵を出し合いながら業界として対応していきたいと考えている」と部会の重要性を示した。

販売状況については、各社値上げを行ったことで売上は維持されているが、数量は減少傾向。節約志向が高まる中、スーパーでは買い上げ点数が減っているため、今後の売れ行きが懸念される。

業務用はアフターコロナで観光関係、飲食関係も戻ってきているが、コロナ前の水準には戻らないと見ている。最近の傾向としてはこれまで取引がなかったところから声がかかるケースが増えてきた。

また、鹿児島県農業開発総合センターを中心に開発が進められている漬物用タカナ収穫機の進捗状況が報告された他、作付状況などの情報を共有するため年明け頃を目途に高菜部会を開催したい、という案が出された。

河野部会長は、「いずれの産地も厳しい状況が続いている。私個人としては部会長を8年やらせていただいている。長くやった方が良いこともあるが、新しいことをやるためには変わっていくことも必要。今後はその部分についても考えていきたい」と語った。

中園会長は、「恐らくブロックの会議で部会を開催しているのは九州だけ。昔からの伝統で、九州の重要な産物である大根と高菜について毎年情報交換を行っている。課題や問題を共有し、知恵を出し合いながら業界として対応していきたいと考えている」と部会の重要性を示した。

【2023(令和5)年6月26日第5132号1面】

九州漬物協会干そう沢庵部会 生産者に寄り添った対策を 原料の自社生産が本格化

宮崎県、鹿児島県ともに昨年9月の台風によって蒔いた種が流された。そのため、広範囲で蒔き直しを余儀なくされ、種代や肥料代をメーカーが負担して蒔き直しを行ったが、蒔き直しを行わなかった畑は1~3割作となった。その後、年末から年明けの寒波の影響を受け、干し大根は2~3割減、生大根は1~2割減。ともにタイトな原料状況で供給面に不安を抱えているが、干し大根はヒネ在庫と合わせて新物までぎりぎりの状況。塩押し大根も春作でカバーしながら対応している。

原料不足は生産農家の減少や人手不足も大きな要因で、ピーク時の半分以下となった現在も毎年2、3人が高齢化や後継者の問題で生産を止めている。当然、作付面積も減少しており、前年の面積をクリアすることはできない環境となっている。天候に左右されやすい干し大根は、150万~200万円の原料廃棄を余儀なくされた農家もあり、2年連続の不作で生産意欲が大きく減退している。また、重労働となる収穫時に人手を確保できないことも問題となっている。

干し大根、塩押し大根ともに価格改定を実施し、農家に原料の生産を続けてもらうためにも原料価格を上げているが、農家にとっては不十分。収入面に加え、機械化による収穫時の負担軽減など、業界として生産者に寄り添った対策を考えていかなければ生産量は減少の一途をたどる。

特に干し大根は作業に手間がかかり、生産量の減少が懸念されていることから自社で生産する企業が増加傾向にある。2年前から生産に着手する企業は50tを生産し、自社生産で100tを目指している。その他の企業も試験を行うなど、機械化や効率化を図りながら自社で原料を生産する取組が本格化してきている。

【2023(令和5)年6月26日第5132号2面】

高菜人気を肌で感じる

高菜漬の名ブランド「漬物語り」の株式会社イヌイ(松石健郎社長、福岡県久留米市)では17日、北野工場敷地内において工場直売会を開催した。

工場直売会は初の試みで、同社自慢の高菜漬を工場直売ならではのお得な価格で販売した。また、「漬物語り」の小辛、中辛、明太の各種高菜漬を混ぜ込んだおにぎりも販売。さらに、翌日は父の日とのことで、父の日感謝の特別セット(特別価格6袋=2000円)も販売した。

当日は特に地元住民が多く来場し、短い時間ながらも地元民との交流も持てた。多めに用意したおにぎりも、売れ残りの心配をよそに閉店間際で完売した。

また普段は一般消費者に販売しない業務用の1㎏商品も、特別価格という事もあり多くの来場客が購入。特に国産高菜の商品は、ほとんど売り切れとなった。

初の試みながら社員も精力的に販売に取り組み、良い経験となったが、何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だったようだ。

【2023(令和5)年6月26日第5132号5面】

工場直売会は初の試みで、同社自慢の高菜漬を工場直売ならではのお得な価格で販売した。また、「漬物語り」の小辛、中辛、明太の各種高菜漬を混ぜ込んだおにぎりも販売。さらに、翌日は父の日とのことで、父の日感謝の特別セット(特別価格6袋=2000円)も販売した。

当日は特に地元住民が多く来場し、短い時間ながらも地元民との交流も持てた。多めに用意したおにぎりも、売れ残りの心配をよそに閉店間際で完売した。

また普段は一般消費者に販売しない業務用の1㎏商品も、特別価格という事もあり多くの来場客が購入。特に国産高菜の商品は、ほとんど売り切れとなった。

初の試みながら社員も精力的に販売に取り組み、良い経験となったが、何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だったようだ。

【2023(令和5)年6月26日第5132号5面】

イヌイ HP

九州地域戦略会議 「九州ロゴマーク」制定 企業・団体で「九州はひとつ」をPR

【福岡支局】九州・山口各県と経済団体で構成する「九州地域戦略会議」(構成団体別掲)では、九州が一体となった様々な分野における取組や九州の連携する姿を分かりやすく国内外にPRする目的で「九州ロゴマーク」を制定している。

【名称】

【名称】

九州ロゴマーク

【コンセプト】

『のれん』をデザインモチーフに、「九」「州(しゅう)」「一つ」のそれぞれの文字を組み合わせ、「ひとつの州(くに)」を描くことにより、「九州はひとつ」を象徴する。

アジアで使われている漢字をシンボル化し「日本らしさ」「アジアからの発信」を表現。『暖簾』は街を賑やかにし、生活環境を華やかにする。県外や海外からのお客さまに、「九州の『暖簾』をくぐっていただきたい」というメッセージも込めている。

【作成の経緯】

平成29年7月からロゴマークデザインを公募、応募された40作品の中からデザインを決定した。

平成30年5月、九州地域戦略会議において、「九州ロゴマーク」として正式発表された。

【活用方法】

九州地方知事会や九州地域戦略会議で取り組む事業において九州ロゴマークを活用。また、目的に賛同する企業や団体でも各種イベントや商品のパッケージ、名刺など、幅広い用途で使用できる。マークの色は九州地域戦略会議の事業等では赤を使用するが他にも複数色あり、使用料は無料。

「『九州ブランドで商品を販売したい』、『商品販売を通じて九州をPRしたい』など、九州をPRする企業・団体の皆様にぜひご活用いただきたい」(福岡県担当者)。

【必要な手続き】

「九州ロゴマーク使用申請書」を企業・団体の所在地(個人の場合は居住地)の県庁担当部署に郵送、持参又はメールで送付。審査の上、使用の可否が通知される。

※使用申請書のダウンロード及び送付先等の詳細は、福岡県庁ホームページ「九州ロゴマークについて」のサイトで確認可。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyushulogomark.html

【コンセプト】

『のれん』をデザインモチーフに、「九」「州(しゅう)」「一つ」のそれぞれの文字を組み合わせ、「ひとつの州(くに)」を描くことにより、「九州はひとつ」を象徴する。

アジアで使われている漢字をシンボル化し「日本らしさ」「アジアからの発信」を表現。『暖簾』は街を賑やかにし、生活環境を華やかにする。県外や海外からのお客さまに、「九州の『暖簾』をくぐっていただきたい」というメッセージも込めている。

【作成の経緯】

平成29年7月からロゴマークデザインを公募、応募された40作品の中からデザインを決定した。

平成30年5月、九州地域戦略会議において、「九州ロゴマーク」として正式発表された。

【活用方法】

九州地方知事会や九州地域戦略会議で取り組む事業において九州ロゴマークを活用。また、目的に賛同する企業や団体でも各種イベントや商品のパッケージ、名刺など、幅広い用途で使用できる。マークの色は九州地域戦略会議の事業等では赤を使用するが他にも複数色あり、使用料は無料。

「『九州ブランドで商品を販売したい』、『商品販売を通じて九州をPRしたい』など、九州をPRする企業・団体の皆様にぜひご活用いただきたい」(福岡県担当者)。

【必要な手続き】

「九州ロゴマーク使用申請書」を企業・団体の所在地(個人の場合は居住地)の県庁担当部署に郵送、持参又はメールで送付。審査の上、使用の可否が通知される。

※使用申請書のダウンロード及び送付先等の詳細は、福岡県庁ホームページ「九州ロゴマークについて」のサイトで確認可。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyushulogomark.html

【構成団体】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県、九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経営者協会

【2023(令和5)年5月21日第5129号5面】

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県、九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経営者協会

【2023(令和5)年5月21日第5129号5面】

文化庁では、我が国の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を100年続く食文化「100年フード」と名付け、文化庁とともに継承していくことを目指す取組を推進している。

2回目となる令和4年度は、応募のあった90件について審査を行い、認定基準を満たした70件を認定、そのうち評価が高かった4件を有識者特別賞とした。

令和4年度「近代の100年フード部門」(明治・大正に生み出された食文化)で認定された「相知高菜」は、全国唯一の在来品種。古来より名峰・作礼山の山麓、佐賀県相知町楠地区で栽培されてきた。

明治になり、唐津炭田である相知町には炭鉱労働者などで人口が増加していき、相知高菜漬は手間のかからないご飯のおかずとして需要が伸長。大正9年には、相知町で最初の高菜漬製造販売の広瀬仙吉商店が開業し、相知高菜漬は県内外へと広まった。

しかし、相知高菜と比べ収穫量に勝る三池高菜などの新品種が現れ、昭和40年代には相知高菜から三池高菜へと移行。相知高菜漬はまぼろしの高菜漬となっていたが、伝統ある相知高菜漬の復活が期待される中で相知高菜の種子が奇跡的に相知町楠で発見された。

その種子で試験栽培を行い、関係者の努力により平成21年に相知高菜漬が見事に復活。相知高菜漬は他の高菜漬と比べ、柔らかな食感と甘酸っぱさが際立っているので、ごはんのおかずや油炒めなどでおいしく食べられる。(参考:文化庁「100年フード」サイト)

受賞団体の「伝統食品相知高菜漬け推進協賛会」(広瀬忠伸会長)には前田食品工業(前田龍哉社長、西松浦郡有田町)と広瀬会長が社長の広瀬仙吉商店(唐津市相知町)が加盟している。

広瀬会長は「ラーメンやチャーハンなどの具材として高菜漬が伸びている。食材として、これからの100年を見据えていきたい」とコメント。前田社長は、「現在は生産量が限られているため、協賛会への農家の加盟も増やしていきたい」と語っている。

【2023(令和5)年4月1日第5124号5面】

「100年フード」公式サイト

https://foodculture2021.go.jp/jirei/

2回目となる令和4年度は、応募のあった90件について審査を行い、認定基準を満たした70件を認定、そのうち評価が高かった4件を有識者特別賞とした。

令和4年度「近代の100年フード部門」(明治・大正に生み出された食文化)で認定された「相知高菜」は、全国唯一の在来品種。古来より名峰・作礼山の山麓、佐賀県相知町楠地区で栽培されてきた。

明治になり、唐津炭田である相知町には炭鉱労働者などで人口が増加していき、相知高菜漬は手間のかからないご飯のおかずとして需要が伸長。大正9年には、相知町で最初の高菜漬製造販売の広瀬仙吉商店が開業し、相知高菜漬は県内外へと広まった。

しかし、相知高菜と比べ収穫量に勝る三池高菜などの新品種が現れ、昭和40年代には相知高菜から三池高菜へと移行。相知高菜漬はまぼろしの高菜漬となっていたが、伝統ある相知高菜漬の復活が期待される中で相知高菜の種子が奇跡的に相知町楠で発見された。

その種子で試験栽培を行い、関係者の努力により平成21年に相知高菜漬が見事に復活。相知高菜漬は他の高菜漬と比べ、柔らかな食感と甘酸っぱさが際立っているので、ごはんのおかずや油炒めなどでおいしく食べられる。(参考:文化庁「100年フード」サイト)

受賞団体の「伝統食品相知高菜漬け推進協賛会」(広瀬忠伸会長)には前田食品工業(前田龍哉社長、西松浦郡有田町)と広瀬会長が社長の広瀬仙吉商店(唐津市相知町)が加盟している。

広瀬会長は「ラーメンやチャーハンなどの具材として高菜漬が伸びている。食材として、これからの100年を見据えていきたい」とコメント。前田社長は、「現在は生産量が限られているため、協賛会への農家の加盟も増やしていきたい」と語っている。

【2023(令和5)年4月1日第5124号5面】

「100年フード」公式サイト

https://foodculture2021.go.jp/jirei/

2022年 目次

危機管理と衛生管理を徹底

【大阪支社】鹿児島県漬物商工業協同組合(中園雅治理事長)は11日、鹿児島市のホテルレクストン鹿児島で9名出席の下、研修会を開催した。BCPとGAPについて知見を深めた。

研修会に先立ち挨拶した中園理事長は、「10月30日に実施した『たくあんの日』イベントで、市内の繁華街・天文館の照国通りにて、漬物を販売した。たくあんに留まらず高菜の食べ方もPRできた。食べ方を伝えると、漬物購入のハードルが低くなると実感した」と語った。

研修会では、まずBCP(事業継続計画)について学び、東京海上日動火災保険株式会社鹿児島支店の丹後哲課長代理が「中小企業がいま押さえるべき BCPの必要性と中小企業強靭化法について」をテーマに講師を務めた。

中小企業にとってアクシデントの発生は経営危機に直結する。そのため、事前の一策は事後の百策に勝るとし、事例等を出し、リスクを予め想定してBCPを立てる大切さを訴えた。

BCP策定後は、防災設備を改善すると税制優遇を受けられたり、補助金の優先採択を受けられるなどのメリットがあると説明。中小企業の最大リスクは、「自然災害」「感染症」「サイバー攻撃」であり、BCPに入れることを推奨した。

丹後氏は「リスクの中でも、被害の大きさから見て、まずは自然災害の地震への対策から始めるのがおすすめ」と述べた。社員から「なぜBCPを作成するのか」と問われた際は、「雇用を守るため」と答えれば、社員が作成の際にモチベーションを高められると締めくくった。

次に、南九州食品コンサルタント事務所の川前康博代表が「HACCP・GAPは究極のBCP」をテーマに講演。川前氏は、前職で品質管理を担当し、BCPの策定に関わっていた。

当時の社長からHACCPの策定を指示された時、川前氏は「BCPの中にHACCPが含まれる。BCPの策定の方が先決」と意見を述べたという。

現在は、独立の食品コンサルタントとしてHACCP(7原則12手順)やHACCPの考え方に基づいた衛生管理をPDCAサイクルで活用する方法を指南し、BCP策定の相談にも乗る。原料の生産工程管理の重要性からGAP(農業生産工程管理)の実践も訴え、GAPもHACCPも実践する際に知識がなければ、恥ずかしがらずプロに頼ってほしいと締めくくった。

講演の後は、忘年会を兼ねた懇親会に移り、中園理事長が「これから沢庵の漬け込みが始まるので、例年通り良いものを作りましょう。BCP策定の方法や、HACCPとGAPについての知識を確かなものにし、来年は実践の年にしましょう」と挨拶し、今冬の漬け込みの前に英気を養った。

研修会に先立ち挨拶した中園理事長は、「10月30日に実施した『たくあんの日』イベントで、市内の繁華街・天文館の照国通りにて、漬物を販売した。たくあんに留まらず高菜の食べ方もPRできた。食べ方を伝えると、漬物購入のハードルが低くなると実感した」と語った。

研修会では、まずBCP(事業継続計画)について学び、東京海上日動火災保険株式会社鹿児島支店の丹後哲課長代理が「中小企業がいま押さえるべき BCPの必要性と中小企業強靭化法について」をテーマに講師を務めた。

中小企業にとってアクシデントの発生は経営危機に直結する。そのため、事前の一策は事後の百策に勝るとし、事例等を出し、リスクを予め想定してBCPを立てる大切さを訴えた。

BCP策定後は、防災設備を改善すると税制優遇を受けられたり、補助金の優先採択を受けられるなどのメリットがあると説明。中小企業の最大リスクは、「自然災害」「感染症」「サイバー攻撃」であり、BCPに入れることを推奨した。

丹後氏は「リスクの中でも、被害の大きさから見て、まずは自然災害の地震への対策から始めるのがおすすめ」と述べた。社員から「なぜBCPを作成するのか」と問われた際は、「雇用を守るため」と答えれば、社員が作成の際にモチベーションを高められると締めくくった。

次に、南九州食品コンサルタント事務所の川前康博代表が「HACCP・GAPは究極のBCP」をテーマに講演。川前氏は、前職で品質管理を担当し、BCPの策定に関わっていた。

当時の社長からHACCPの策定を指示された時、川前氏は「BCPの中にHACCPが含まれる。BCPの策定の方が先決」と意見を述べたという。

現在は、独立の食品コンサルタントとしてHACCP(7原則12手順)やHACCPの考え方に基づいた衛生管理をPDCAサイクルで活用する方法を指南し、BCP策定の相談にも乗る。原料の生産工程管理の重要性からGAP(農業生産工程管理)の実践も訴え、GAPもHACCPも実践する際に知識がなければ、恥ずかしがらずプロに頼ってほしいと締めくくった。

講演の後は、忘年会を兼ねた懇親会に移り、中園理事長が「これから沢庵の漬け込みが始まるので、例年通り良いものを作りましょう。BCP策定の方法や、HACCPとGAPについての知識を確かなものにし、来年は実践の年にしましょう」と挨拶し、今冬の漬け込みの前に英気を養った。

【2022(令和4年)11月21日第5112号2面】

【大阪支社】宮崎県漬物協同組合(大久保次郎理事長)は13日、漬物販売イベントを実施した。

当日は同組合青年部(佐藤仁部会長)が中心となり活動。宮崎市のJAアズムで開催された「カラダグッド・Miyazakiフェスタ2022」(主催‥宮崎県/みやざきの食と農を考える県民会議/公益財団法人宮崎県健康づくり協会)に出店し、漬物を販売した。

地産地消を通して、健康をテーマにカラダに良いことの啓発を行うことを趣旨とした催事。漬物の他にも様々な地産品が販売された他、セブンーイレブン・ジャパン株式会社による地産地消の取組発表が行われるなど盛大で、多くの地域住民が詰めかけた。

同組合は「7月7日は高菜の日」、「11月11日はたくあんの日」のハッピを着用してPRしながら試食販売を行った。

宮崎の漬物は発酵食品であること、食物繊維が豊富なこと、昔と比べて塩分控えめでカラダに良いことなどを伝えた。

漬物の販売は好評で、組合企業が提供した1社あたり100パック以上、合計1300パックの漬物はあっという間に完売する盛況ぶりとなった。

販売終了後には、再来年(令和6年)に宮崎で開催される全漬連青年部会全国大会宮崎大会の打ち合わせも行った。佐藤部会長は、「漬物は塩分が多いと誤解されているが、健康的な食品であることを伝えられた。県の特産品であるたくあんや高菜を地元の方に発信できる機会は大切にしていきたい」と語った。

当日は同組合青年部(佐藤仁部会長)が中心となり活動。宮崎市のJAアズムで開催された「カラダグッド・Miyazakiフェスタ2022」(主催‥宮崎県/みやざきの食と農を考える県民会議/公益財団法人宮崎県健康づくり協会)に出店し、漬物を販売した。

地産地消を通して、健康をテーマにカラダに良いことの啓発を行うことを趣旨とした催事。漬物の他にも様々な地産品が販売された他、セブンーイレブン・ジャパン株式会社による地産地消の取組発表が行われるなど盛大で、多くの地域住民が詰めかけた。

同組合は「7月7日は高菜の日」、「11月11日はたくあんの日」のハッピを着用してPRしながら試食販売を行った。

宮崎の漬物は発酵食品であること、食物繊維が豊富なこと、昔と比べて塩分控えめでカラダに良いことなどを伝えた。

漬物の販売は好評で、組合企業が提供した1社あたり100パック以上、合計1300パックの漬物はあっという間に完売する盛況ぶりとなった。

販売終了後には、再来年(令和6年)に宮崎で開催される全漬連青年部会全国大会宮崎大会の打ち合わせも行った。佐藤部会長は、「漬物は塩分が多いと誤解されているが、健康的な食品であることを伝えられた。県の特産品であるたくあんや高菜を地元の方に発信できる機会は大切にしていきたい」と語った。

【2022(令和4年)11月21日第5112号2面】

鹿児島県漬物商工業協同組合青年部会(堂園春樹部会長)は10月30日、鹿児島市内で漬物販売イベントを実施した。

鹿児島県中小企業団体中央会青年部会主催の「わっぜかフェスタ」は、各加盟組合による業界PRを目的としたイベント。鹿児島市内一の繁華街「天文館ぴらもーる」で開催され、沢庵、高菜漬を始めとする漬物を販売。ゲームも実施し、参加者には漬物をプレゼントした。堂園部会長は「子連れの家族をターゲットに、漬物を食べる機会が提供できた」と語った。

一方、天文館の商店街そばにある「照国神社」の表参道で、今回初めて行われた歩行者天国イベント「照国ホコ天」にも出店。親会の中園雅治理事長のコネクションで参加が実現した。

同青年部では、漬物を使った料理の販売と各種漬物製品を販売。堂園部会長は、「周りの店舗がおかずメインだった為、鶏飯と高菜チャーハンのチョイスがはまった」と感想を述べ、大成功のイベントとなった。

【2022(令和4)年11月11日第5111号5面】

鹿児島県漬物商工業協同組合 HP

鹿児島県中小企業団体中央会青年部会主催の「わっぜかフェスタ」は、各加盟組合による業界PRを目的としたイベント。鹿児島市内一の繁華街「天文館ぴらもーる」で開催され、沢庵、高菜漬を始めとする漬物を販売。ゲームも実施し、参加者には漬物をプレゼントした。堂園部会長は「子連れの家族をターゲットに、漬物を食べる機会が提供できた」と語った。

一方、天文館の商店街そばにある「照国神社」の表参道で、今回初めて行われた歩行者天国イベント「照国ホコ天」にも出店。親会の中園雅治理事長のコネクションで参加が実現した。

同青年部では、漬物を使った料理の販売と各種漬物製品を販売。堂園部会長は、「周りの店舗がおかずメインだった為、鶏飯と高菜チャーハンのチョイスがはまった」と感想を述べ、大成功のイベントとなった。

【2022(令和4)年11月11日第5111号5面】

鹿児島県漬物商工業協同組合 HP

鹿児島の食と健康シンポ 山川漬の機能性講演も

第12回「食と健康に関するシンポジウム」(主催:公益社団法人鹿児島県工業倶楽部、国立大学法人鹿児島大学)が、11月22日に「鹿児島大学稲盛会館キミ&ケサメモリアルホール」(鹿児島市郡元)にて開催される。

腸と老化の関係を探る研究の第一人者である京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学教授の内藤裕二氏が、腸内細菌と長寿の最新研究を発表する。

その他、鹿児島の食文化の多様性と鹿児島産の食肉・茶の機能性について専門家が紹介。また、鹿児島県工業技術センター食品・化学部の安藤義則部長が「GABAが豊富な伝統食~「山川漬」の秘密」について講演する。鹿児島県以外からの参加も可で、オンラインでも視聴できる。

▼開催日時:11月22日14時~17時15分

▼会場:鹿児島大学稲盛会館キミ&ケサメモリアルホール

▼定員:100名 会場定員の4割以下、3密対策を講じた上で実施

▼オンライン:申込時に記入のアドレスに後日URLを送信

▼募集締切:11月15日

【問合せ先】

▼鹿児島県工業倶楽部 TEL099‐225‐8012 FAX099‐225‐8020

▼鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター TEL099‐285‐8491 FAX099‐285‐8495

【2022(令和4)年11月1日第5110号8面】

鹿児島県工業技術センター HP

腸と老化の関係を探る研究の第一人者である京都府立医科大学大学院医学研究科生体免疫栄養学教授の内藤裕二氏が、腸内細菌と長寿の最新研究を発表する。

その他、鹿児島の食文化の多様性と鹿児島産の食肉・茶の機能性について専門家が紹介。また、鹿児島県工業技術センター食品・化学部の安藤義則部長が「GABAが豊富な伝統食~「山川漬」の秘密」について講演する。鹿児島県以外からの参加も可で、オンラインでも視聴できる。

▼開催日時:11月22日14時~17時15分

▼会場:鹿児島大学稲盛会館キミ&ケサメモリアルホール

▼定員:100名 会場定員の4割以下、3密対策を講じた上で実施

▼オンライン:申込時に記入のアドレスに後日URLを送信

▼募集締切:11月15日

【問合せ先】

▼鹿児島県工業倶楽部 TEL099‐225‐8012 FAX099‐225‐8020

▼鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター TEL099‐285‐8491 FAX099‐285‐8495

【2022(令和4)年11月1日第5110号8面】

鹿児島県工業技術センター HP

鹿児島県工業技術センター 山川漬の特性を解明

大根由来の硫黄化合物が機能

【福岡支局】鹿児島県工業技術センター(鹿児島県霧島市)では、伝統食品「山川漬」の製法と品質の特徴について7月14日に発表。低塩、常温でも腐敗せず長期熟成する秘密が、干し大根の硫黄を含む成分(硫黄化合物)にあると解明した。

鹿児島県の特産品である山川漬は、「鹿児島ふるさと認証食品(3Eマーク)」に指定されるなど、特徴的な製法が認められた伝統食品である。その製法は、甕(かめ)で3カ月以上熟成、低塩分仕込み、高GABA含有など他の漬物にはない技術的、成分的特徴もあるが、発酵、熟成機構は不明である。そこで、山川漬の発酵中における微生物および成分の経時変化を精査することで、山川漬の特徴的な製法と成分組成との関連性について検討した。

食品・化学部安藤義則氏の発表によると、山川漬の発酵中における微生物、成分変化を精査することで、特徴的な製法と成分組成との関連性について検討。

その結果、大根由来の抗菌性を持つ硫黄化合物により低塩であっても微生物汚染することなく製造できること、また大根の乾燥で生じたGABAが発酵中および製品化前の工程で流出しないため、高含有GABAがそのまま製品に移行することがわかった。

【2022(令和4)年8月21日第5103号7面】

【福岡支局】鹿児島県工業技術センター(鹿児島県霧島市)では、伝統食品「山川漬」の製法と品質の特徴について7月14日に発表。低塩、常温でも腐敗せず長期熟成する秘密が、干し大根の硫黄を含む成分(硫黄化合物)にあると解明した。

鹿児島県の特産品である山川漬は、「鹿児島ふるさと認証食品(3Eマーク)」に指定されるなど、特徴的な製法が認められた伝統食品である。その製法は、甕(かめ)で3カ月以上熟成、低塩分仕込み、高GABA含有など他の漬物にはない技術的、成分的特徴もあるが、発酵、熟成機構は不明である。そこで、山川漬の発酵中における微生物および成分の経時変化を精査することで、山川漬の特徴的な製法と成分組成との関連性について検討した。

食品・化学部安藤義則氏の発表によると、山川漬の発酵中における微生物、成分変化を精査することで、特徴的な製法と成分組成との関連性について検討。

その結果、大根由来の抗菌性を持つ硫黄化合物により低塩であっても微生物汚染することなく製造できること、また大根の乾燥で生じたGABAが発酵中および製品化前の工程で流出しないため、高含有GABAがそのまま製品に移行することがわかった。

【2022(令和4)年8月21日第5103号7面】

2021年 目次

製品約1000パックを完売

宮崎県漬物協同組合(大久保次郎理事長)は11月21日、漬物販売イベントを実施した。

宮崎市のJAアズムで開催された「カラダグッド・Miyazakiフェスタ2021」(主催:宮崎県/みやざきの食と農を考える県民会議/公益財団法人宮崎県健康づくり協会)に出店し、「11月11日はたくあんの日」に合わせてPR販売を行った。

当日は、同組合青年部の佐藤仁部会長を中心に、8名の組合関係者が運営に参加。「たくあんの日」や、さらに「7月7日は高菜の日」などのハッピを身にまとって販売を行った。組合員からの協賛で集まった、約1000パックの漬物製品をPR特別価格で販売した。

当日の入場者数は例年の半分ほどで、コロナのため前年が中止となったことで認知不足もあったようだ。また、他地区でのイベントも同時期に行われたこと、フェスタ内での舞台イベント(アンパンマンなどヒーローものショー)がなかったこと等も影響した。

佐藤部会長は「客の入りが少なく販売は大変だったが、何とか完売できて良かった」と語った。

【2021(令和3)年12月1日号2面掲載】

宮崎県漬物協同組合 HP

宮崎県漬物協同組合(大久保次郎理事長)は11月21日、漬物販売イベントを実施した。

宮崎市のJAアズムで開催された「カラダグッド・Miyazakiフェスタ2021」(主催:宮崎県/みやざきの食と農を考える県民会議/公益財団法人宮崎県健康づくり協会)に出店し、「11月11日はたくあんの日」に合わせてPR販売を行った。

当日は、同組合青年部の佐藤仁部会長を中心に、8名の組合関係者が運営に参加。「たくあんの日」や、さらに「7月7日は高菜の日」などのハッピを身にまとって販売を行った。組合員からの協賛で集まった、約1000パックの漬物製品をPR特別価格で販売した。

当日の入場者数は例年の半分ほどで、コロナのため前年が中止となったことで認知不足もあったようだ。また、他地区でのイベントも同時期に行われたこと、フェスタ内での舞台イベント(アンパンマンなどヒーローものショー)がなかったこと等も影響した。

佐藤部会長は「客の入りが少なく販売は大変だったが、何とか完売できて良かった」と語った。

【2021(令和3)年12月1日号2面掲載】

宮崎県漬物協同組合 HP

<全漬連 高菜部会>令和3年度産 九州の高菜収穫量

収穫量はやや不作に コロナ禍で作付の減少も

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)の委員会組織である菜漬委員会(中園雅治担当副会長)の高菜部会(河野大輔部会長)では、2021(令和3)年度産の九州各地での高菜の収穫量を発表した。本来なら6月に開催される九州漬物協会通常総会の会場で部会を開く予定だったが、前年に続き中止となったため部会員への聞き取り調査で数字をまとめた。

九州全体では1万4240t(三池高菜)で、前年2020(令和2)年の1万6879tと比べ、▲15・6%減少した。

2019(令和元)年の豊作(2万3000t台)を含め、2018(平成30)年から2020年の3年間の平均は約1万8800tだったため、過去3年と比べると、やや不作傾向となっている。

また、昨年1年間はコロナの影響で業務用の落ち込みが大きかったため、ヒネ在庫との兼ね合いで契約の作付面積を減らしたメーカーがあったことも、減少の要因となっている。

河野部会長は「コロナの影響で業務用が減ったため、作付の調整をするのは仕方ないことだが、農家は高齢化し、一度やめたところは戻ってくる可能性は低い。コロナ後に需要が戻ってきた時に、きちんと原料が確保できるかどうかが今後の課題だ」と語っている。

各県別の高菜収穫量は、次の通り。(カッコ内は前年の数量)

▼福岡県=3208t(3704t)

▼佐賀県=1306t(1396t)

▼長崎県=3150t(3380t)

▼熊本県・三池高菜350t(474t)、同・阿蘇高菜1000t(1200t)

▼大分県=1735t(1780t)

▼宮崎県=976t(1440t)

▼鹿児島県=3515t(4705t)

※この調査内容は、全漬連に加盟する企業をメインに分かりうる数字を算出したもので、組合外の企業や個人の生産状況は(ヒヤリングで一部加算されてはいるが)、必ずしも全てが反映されたものではない。

【2021(令和3)年7月21日第5064号13面】

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)の委員会組織である菜漬委員会(中園雅治担当副会長)の高菜部会(河野大輔部会長)では、2021(令和3)年度産の九州各地での高菜の収穫量を発表した。本来なら6月に開催される九州漬物協会通常総会の会場で部会を開く予定だったが、前年に続き中止となったため部会員への聞き取り調査で数字をまとめた。

九州全体では1万4240t(三池高菜)で、前年2020(令和2)年の1万6879tと比べ、▲15・6%減少した。

2019(令和元)年の豊作(2万3000t台)を含め、2018(平成30)年から2020年の3年間の平均は約1万8800tだったため、過去3年と比べると、やや不作傾向となっている。

また、昨年1年間はコロナの影響で業務用の落ち込みが大きかったため、ヒネ在庫との兼ね合いで契約の作付面積を減らしたメーカーがあったことも、減少の要因となっている。

河野部会長は「コロナの影響で業務用が減ったため、作付の調整をするのは仕方ないことだが、農家は高齢化し、一度やめたところは戻ってくる可能性は低い。コロナ後に需要が戻ってきた時に、きちんと原料が確保できるかどうかが今後の課題だ」と語っている。

各県別の高菜収穫量は、次の通り。(カッコ内は前年の数量)

▼福岡県=3208t(3704t)

▼佐賀県=1306t(1396t)

▼長崎県=3150t(3380t)

▼熊本県・三池高菜350t(474t)、同・阿蘇高菜1000t(1200t)

▼大分県=1735t(1780t)

▼宮崎県=976t(1440t)

▼鹿児島県=3515t(4705t)

※この調査内容は、全漬連に加盟する企業をメインに分かりうる数字を算出したもので、組合外の企業や個人の生産状況は(ヒヤリングで一部加算されてはいるが)、必ずしも全てが反映されたものではない。

【2021(令和3)年7月21日第5064号13面】

高菜特集 インタビュー

社長に聞く 前田食品工業 代表取締役社長 前田節明氏

料理提案で活路を開く 乳酸発酵漬物のアピールも

前田食品工業有限会社(佐賀県西松浦郡有田町)は九州特産高菜漬の専門メーカーで、九州内でも屈指の漬込み量・製造量を誇る。前田節明社長に今期の原料状況、今後の業界展望などについて話を聞いた。

(菰田隆行)

前田食品工業有限会社(佐賀県西松浦郡有田町)は九州特産高菜漬の専門メーカーで、九州内でも屈指の漬込み量・製造量を誇る。前田節明社長に今期の原料状況、今後の業界展望などについて話を聞いた。

(菰田隆行)

‐今期の原料状況は。

「12月の播種期には雨が少なく、移植するポット苗の活着は良かったが、年内収穫分の直播き苗の発芽が悪かった。収穫期の3月~4月の天候では、長年の経験から桜の開花が早い年は、高菜の作柄は悪いというのが通説となっている。反対に桜の蕾の状態が2週間も続くと、高菜は豊作になる。つまり、気温が高く暖かすぎるとトウ立ちが早まって、歩留まりが悪くなる。今年はまさにその状況。さらに1月10日過ぎに降った雪が大きく影響した。佐賀県内も一面の雪景色になり、ほとんどの畑が寒痛みを受けた。総括すると、作柄は計画の2割減くらいではないか。作付面積はほぼ横ばい。昨年の在庫はコロナの影響で残っているため、販売量が足りないということはなさそうだ」

‐コロナ禍の販売動向。

「業務用での販売量が落ち込んだ反面で、生協向けは大変好調だった。また、内食需要で冷凍チャーハン向けの販売も売上プラスとなっている」

‐今後の高菜漬業界の展望は。

「大きく2つのキーワードが挙げられると思う。まず一つ目は“料理提案”。ご飯のお供としての付け合わせでは食べる量は少ないが、料理に使用すれば量が食べられる。高菜は混ぜご飯、炊き込みご飯でも利用でき、噛んでいるうちにお米の味が出てくる美味しさがある。また、高菜漬を肉じゃがに入れた“じゃが高菜”は、じゃがいもの甘みと高菜の塩味がブレンドされると、実に深みのある味わいになる。その他、パスタやチャーハンは一般的だが、天ぷらに使用したり、いなり寿司の具材に高菜を入れた“高菜いなり”は、より深みのある味になる。内食需要が定着して今後も伸びが期待できるので、料理提案することで活路を開いていきたい」

‐2つ目のキーワード。

「2つ目は“乳酸発酵”。全漬連でも乳酸発酵漬物の認定制度ができたが、高菜漬もしっかり乳酸発酵した漬物であることをアピールしていくことが大切だろう。野菜など植物を発酵させる“植物性乳酸菌”は、ヨーグルトなどの“動物性乳酸菌”よりも強く、生きて腸に到達する可能性が高いため、強い整腸作用が期待できると言われている。高菜漬の場合は、タンクでの発酵具合を管理するのが難しい部分もあるが、どれくらいの菌が含まれているか具体的な数字を調査するなど、高菜部会で内容を詰めていくことが必要だろう。こうした付加価値を付け、販売価格を上げていく努力をしていきたい」

【2021(令和3)年4月1日第5053号6面】

「12月の播種期には雨が少なく、移植するポット苗の活着は良かったが、年内収穫分の直播き苗の発芽が悪かった。収穫期の3月~4月の天候では、長年の経験から桜の開花が早い年は、高菜の作柄は悪いというのが通説となっている。反対に桜の蕾の状態が2週間も続くと、高菜は豊作になる。つまり、気温が高く暖かすぎるとトウ立ちが早まって、歩留まりが悪くなる。今年はまさにその状況。さらに1月10日過ぎに降った雪が大きく影響した。佐賀県内も一面の雪景色になり、ほとんどの畑が寒痛みを受けた。総括すると、作柄は計画の2割減くらいではないか。作付面積はほぼ横ばい。昨年の在庫はコロナの影響で残っているため、販売量が足りないということはなさそうだ」

‐コロナ禍の販売動向。

「業務用での販売量が落ち込んだ反面で、生協向けは大変好調だった。また、内食需要で冷凍チャーハン向けの販売も売上プラスとなっている」

‐今後の高菜漬業界の展望は。

「大きく2つのキーワードが挙げられると思う。まず一つ目は“料理提案”。ご飯のお供としての付け合わせでは食べる量は少ないが、料理に使用すれば量が食べられる。高菜は混ぜご飯、炊き込みご飯でも利用でき、噛んでいるうちにお米の味が出てくる美味しさがある。また、高菜漬を肉じゃがに入れた“じゃが高菜”は、じゃがいもの甘みと高菜の塩味がブレンドされると、実に深みのある味わいになる。その他、パスタやチャーハンは一般的だが、天ぷらに使用したり、いなり寿司の具材に高菜を入れた“高菜いなり”は、より深みのある味になる。内食需要が定着して今後も伸びが期待できるので、料理提案することで活路を開いていきたい」

‐2つ目のキーワード。

「2つ目は“乳酸発酵”。全漬連でも乳酸発酵漬物の認定制度ができたが、高菜漬もしっかり乳酸発酵した漬物であることをアピールしていくことが大切だろう。野菜など植物を発酵させる“植物性乳酸菌”は、ヨーグルトなどの“動物性乳酸菌”よりも強く、生きて腸に到達する可能性が高いため、強い整腸作用が期待できると言われている。高菜漬の場合は、タンクでの発酵具合を管理するのが難しい部分もあるが、どれくらいの菌が含まれているか具体的な数字を調査するなど、高菜部会で内容を詰めていくことが必要だろう。こうした付加価値を付け、販売価格を上げていく努力をしていきたい」

【2021(令和3)年4月1日第5053号6面】

この人に聞く 河野食品 専務取締役 河野大輔氏

ネット活用で体力強化 高菜原料は2割減の見通し

河野食品株式会社(河野安男社長、福岡県みやま市)は1914年創業、高菜の里・福岡県みやま市瀬高町で、高菜漬一筋100年超を誇る老舗企業である。専務取締役の河野大輔氏に、原料状況や今後の展望などについて話を聞いた。

(菰田隆行)

◇ ◇

‐今期の高菜の作柄は。

「昨年12月の播種・定植の時期、極端に雨が少なかった。そのため発芽不良や活着不良があり、種を播き直したところもあった。さらに1月10日過ぎに九州全体に雪が降り、ある程度成長していた株に寒痛みが発生した。一方、2月後半から3月初めにかけて急に気温が上がり、成長が早まっている。こうなるとトウ立ちが早まるため、中型サイズで見切りをつけて収穫してもらっている。扱い易さと高菜の質からすると、反収は5tぐらいが理想だが、前半の収穫分は4t程度。このため全体の作柄は、計画の2割程度の減少となりそう。昨年はコロナの影響で業務用がほとんど動かず、作付面積は少し減らしている。ただ、ヒネ物在庫はあるので今期の販売数量は十分だと思うが、来期分作付の判断はコロナの収束で業務用の売上が回復するかどうか、それ次第だろう」

‐販売動向は。

「コロナで関東方面など営業が全くできなかった中で、2019年の漬物グランプリで金賞をとった“焼き明太子入りからし高菜”を欲しいという問屋さんが増え、一人歩きしてくれた。また、昨年秋に自社ホームページ(HP)とネットショップ、インスタグラムを開設し、ネット通販での売れ行きが上がっている。コロナ期にネット販売を始められたことは大きかった。HPでもクイズ形式のプレゼント企画を実施し、懸賞サイトにリンクすることで訪問者が一気に増えた。コロナ状況下で、体力が付いたといえる」

‐今後の展望は。

「コロナで業務用が厳しかった中、高菜を使ったレシピ提案で外食店との取引が始まった。また、スーパーへの納品では、センター納めでなく個店舗へ直接発送するケースも増えている。これは、『どこに置いてありますか?』という問い合わせに答えられるため、大変ありがたい。商品でいうと、先ほども言った“焼き明太子入りからし高菜”が、漬物グランプリ効果で関東地区のスーパーでの取り扱いが増えている。また、無添加仕様の“からし高菜”が、『朝から食べられる、飽きない味の高菜』という評判で、福岡県内のスーパーでコンスタントに売れている。無添加で差別化できたのが良かった。ホール物も確実に売れている店舗がある。これからも商品力やHP・SNSの活用で、ニッチな部分を取り込んでいければ良い、と思っている」

【2021(令和3)年4月1日第5053号7面】

河野食品株式会社(河野安男社長、福岡県みやま市)は1914年創業、高菜の里・福岡県みやま市瀬高町で、高菜漬一筋100年超を誇る老舗企業である。専務取締役の河野大輔氏に、原料状況や今後の展望などについて話を聞いた。

(菰田隆行)

◇ ◇

‐今期の高菜の作柄は。

「昨年12月の播種・定植の時期、極端に雨が少なかった。そのため発芽不良や活着不良があり、種を播き直したところもあった。さらに1月10日過ぎに九州全体に雪が降り、ある程度成長していた株に寒痛みが発生した。一方、2月後半から3月初めにかけて急に気温が上がり、成長が早まっている。こうなるとトウ立ちが早まるため、中型サイズで見切りをつけて収穫してもらっている。扱い易さと高菜の質からすると、反収は5tぐらいが理想だが、前半の収穫分は4t程度。このため全体の作柄は、計画の2割程度の減少となりそう。昨年はコロナの影響で業務用がほとんど動かず、作付面積は少し減らしている。ただ、ヒネ物在庫はあるので今期の販売数量は十分だと思うが、来期分作付の判断はコロナの収束で業務用の売上が回復するかどうか、それ次第だろう」

‐販売動向は。

「コロナで関東方面など営業が全くできなかった中で、2019年の漬物グランプリで金賞をとった“焼き明太子入りからし高菜”を欲しいという問屋さんが増え、一人歩きしてくれた。また、昨年秋に自社ホームページ(HP)とネットショップ、インスタグラムを開設し、ネット通販での売れ行きが上がっている。コロナ期にネット販売を始められたことは大きかった。HPでもクイズ形式のプレゼント企画を実施し、懸賞サイトにリンクすることで訪問者が一気に増えた。コロナ状況下で、体力が付いたといえる」

‐今後の展望は。

「コロナで業務用が厳しかった中、高菜を使ったレシピ提案で外食店との取引が始まった。また、スーパーへの納品では、センター納めでなく個店舗へ直接発送するケースも増えている。これは、『どこに置いてありますか?』という問い合わせに答えられるため、大変ありがたい。商品でいうと、先ほども言った“焼き明太子入りからし高菜”が、漬物グランプリ効果で関東地区のスーパーでの取り扱いが増えている。また、無添加仕様の“からし高菜”が、『朝から食べられる、飽きない味の高菜』という評判で、福岡県内のスーパーでコンスタントに売れている。無添加で差別化できたのが良かった。ホール物も確実に売れている店舗がある。これからも商品力やHP・SNSの活用で、ニッチな部分を取り込んでいければ良い、と思っている」

【2021(令和3)年4月1日第5053号7面】

食料新聞電子版 九州うまかモン 河野食品 →こちらから

トップに聞く オギハラ食品 代表取締役社長 荻原浩幸氏

“志”の経営にシフト 高菜漬を広げ食文化に貢献

大正5年創業、オギハラ食品株式会社(福岡県大牟田市)は、創業100年を超える高菜漬の老舗メーカー。2016年7月に代表取締役社長に就き、今年就任5年目を迎える荻原浩幸氏に、コロナ禍における現況と今後について話を聞いた。

大正5年創業、オギハラ食品株式会社(福岡県大牟田市)は、創業100年を超える高菜漬の老舗メーカー。2016年7月に代表取締役社長に就き、今年就任5年目を迎える荻原浩幸氏に、コロナ禍における現況と今後について話を聞いた。

(菰田隆行)

◇ ◇

‐コロナ禍における業績の推移は。

「主力商品のごまたかな、明太子高菜は底堅い需要があり、健闘している。昨年9月に新発売した『からし高菜』は、コロナの影響でプレゼンができなかったが、少しずつ伸びてきているので改めて提案し、再スタートしたいと思う。中外食向けの業務用はコロナの影響を大きく受け、前年割れしているので、早い段階でコロナが収束してくれることを願っている」

‐コロナによる変化への対応は。

「これまで“それで良い”と思っていたことが悪い方に転じるほど価値観が変化してきた。業績は計画前年比共に落ちてしまったが、逆にそれによって大切なことも見えてきた。私が社長に就任して5年、業績はまずまずだったが“業績第一主義”ではなく、人生理念やビジョンを大切にしたい、と考えるようになってきた。これからは“志(こころざし)”の経営にシフトしたいと思っている」

‐具体的には。

「私個人の人生理念として“愛・感謝・向上心”を根幹とし、利他的に生きるという人生ビジョンを置く。その上に企業の経営理念があり、つまり“高菜漬のおいしさを広げ、食文化に貢献していく”ことに繋げていく。コロナによって様々な業種で仕事を失った人がいる。私の会社でもスタッフの人生を抱えているのだと気付かされた。業績第一ではなく、人のために何ができるか? を考えて会社を運営していくことが大切だと分かった。スタッフもご縁があって入社してきてくれた以上、お互いの目的が成就できるよう、愛情を注いでいきたい。企業としてどうあるべきかを明確にし、その先に商品がある。“志”の経営が実践出来れば、自然とお客様に真心を伝えられる商品となり、ぶれないお客様との信頼関係を構築できると思っている」

‐今後の展望は。

「コロナによってリモートワークが当たり前になり、コンビニ・スーパー・中外食など、売上の比率が大きく変化し、販路が変わってきている。ネット通販も伸びており、これから確実に増えていくことが予想される。いっそうIT戦略も必要となってくることは間違いないだろう」

【2021(令和3)年4月1日第5053号8面】

◇ ◇

‐コロナ禍における業績の推移は。

「主力商品のごまたかな、明太子高菜は底堅い需要があり、健闘している。昨年9月に新発売した『からし高菜』は、コロナの影響でプレゼンができなかったが、少しずつ伸びてきているので改めて提案し、再スタートしたいと思う。中外食向けの業務用はコロナの影響を大きく受け、前年割れしているので、早い段階でコロナが収束してくれることを願っている」

‐コロナによる変化への対応は。

「これまで“それで良い”と思っていたことが悪い方に転じるほど価値観が変化してきた。業績は計画前年比共に落ちてしまったが、逆にそれによって大切なことも見えてきた。私が社長に就任して5年、業績はまずまずだったが“業績第一主義”ではなく、人生理念やビジョンを大切にしたい、と考えるようになってきた。これからは“志(こころざし)”の経営にシフトしたいと思っている」

‐具体的には。

「私個人の人生理念として“愛・感謝・向上心”を根幹とし、利他的に生きるという人生ビジョンを置く。その上に企業の経営理念があり、つまり“高菜漬のおいしさを広げ、食文化に貢献していく”ことに繋げていく。コロナによって様々な業種で仕事を失った人がいる。私の会社でもスタッフの人生を抱えているのだと気付かされた。業績第一ではなく、人のために何ができるか? を考えて会社を運営していくことが大切だと分かった。スタッフもご縁があって入社してきてくれた以上、お互いの目的が成就できるよう、愛情を注いでいきたい。企業としてどうあるべきかを明確にし、その先に商品がある。“志”の経営が実践出来れば、自然とお客様に真心を伝えられる商品となり、ぶれないお客様との信頼関係を構築できると思っている」

‐今後の展望は。

「コロナによってリモートワークが当たり前になり、コンビニ・スーパー・中外食など、売上の比率が大きく変化し、販路が変わってきている。ネット通販も伸びており、これから確実に増えていくことが予想される。いっそうIT戦略も必要となってくることは間違いないだろう」

【2021(令和3)年4月1日第5053号8面】

食料新聞電子版 九州うまかモン オギハラ食品 →こちらから

高菜漬レシピ

2020年 目次

見る価値のある風景として評価

【福岡支局】宮崎県の「日本一の干し大根と大根やぐら」をシンボルにした宮崎市田野・清武地域の活動が、グッドデザイン賞の「地域コミュニティづくり」部門を受賞した。さらに、受賞者の中でも高い評価を受けたことから「グッドデザイン・ベスト100」に選ばれている。

「日本一の干し大根と大根やぐら」は、宮崎市と田野・清武地域日本農業遺産推進協議会が、後世に残したい美しい農業風景として、日本農業遺産の認定に向けて活動を行っており、その一環としてグッドデザイン賞に応募していた。

干し大根を作る上で欠かせない大根やぐらは、その大きさ、造形美と周辺風景とが作り上げる美しい農業風景が見る人を魅了。単なる農産品の生産設備としてだけでなく、地域の「冬の風物詩」として、遠くは北海道からもその風景を一目見ようと訪れる人がいるほど、地域のシンボルとして認知されている。

審査委員は「たくさんの大根が吊るされた大根やぐらは壮観であり、これを見るだけでも価値のあるものだと思う。さらに農業従事者は、全国平均に対し、若い年齢層が多く世代交代も円滑に進んでいることも特筆すべきこと。今後は、より食と結びついた体験を生み出していって欲しい」と評価している。

同協議会では、日本農業遺産の認定に向けての機運醸成、干し大根・大根やぐらの知名度向上のため、今年度も大根やぐらのライトアップを行う。ライトアップ期間は、令和2年12月11日~令和3年1月15日。時間は18時から22時。会場は、田野運動公園南側駐車場横の大根やぐらで行われる。

グッドデザイン賞(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みである。デザインを通じて、産業や生活文化を高める運動として定着している。2020年度の審査対象数は4769件(△3件)、受賞件数は1395件(△25件)、受賞企業数は974社(+34社)。※カッコ内は対前年比。

「日本一の干し大根と大根やぐら」は、宮崎市と田野・清武地域日本農業遺産推進協議会が、後世に残したい美しい農業風景として、日本農業遺産の認定に向けて活動を行っており、その一環としてグッドデザイン賞に応募していた。

干し大根を作る上で欠かせない大根やぐらは、その大きさ、造形美と周辺風景とが作り上げる美しい農業風景が見る人を魅了。単なる農産品の生産設備としてだけでなく、地域の「冬の風物詩」として、遠くは北海道からもその風景を一目見ようと訪れる人がいるほど、地域のシンボルとして認知されている。

審査委員は「たくさんの大根が吊るされた大根やぐらは壮観であり、これを見るだけでも価値のあるものだと思う。さらに農業従事者は、全国平均に対し、若い年齢層が多く世代交代も円滑に進んでいることも特筆すべきこと。今後は、より食と結びついた体験を生み出していって欲しい」と評価している。

同協議会では、日本農業遺産の認定に向けての機運醸成、干し大根・大根やぐらの知名度向上のため、今年度も大根やぐらのライトアップを行う。ライトアップ期間は、令和2年12月11日~令和3年1月15日。時間は18時から22時。会場は、田野運動公園南側駐車場横の大根やぐらで行われる。

グッドデザイン賞(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みである。デザインを通じて、産業や生活文化を高める運動として定着している。2020年度の審査対象数は4769件(△3件)、受賞件数は1395件(△25件)、受賞企業数は974社(+34社)。※カッコ内は対前年比。

【2020(令和2)年12月21日第5043号2面】

沢庵特集 インタビュー

九州漬物協会 会長に聞く 中園雅治氏

品種改良で温暖化対策を

通販は高齢者にわかり易く

九州地区での沢庵製品動向・原料動向やコロナ禍における今後の対策などについて、九州漬物協会の中園雅治会長(中園久太郎商店社長)に話を伺った。中園会長は、地球温暖化への抜本的対策として大根の品種改良等が必要と語る。また、ネット通販などの取組み強化として、年配者にもわかり易いアプリの開発等を要望した。

(菰田隆行)

◇ ◇

‐新型コロナウイルスの影響は。

「どこに売り先を置いているかで明暗が分かれた。量販店向けは良かったが、お土産や業務用は動いていない。売り先のバランスが取れていれば良いが、土産品や業務用がメインのメーカーは厳しかった。弊社直売店も悪い時は昨対20%ほどだったが、今は90%位までに戻ってきている。鹿児島は観光産業のウエートが高く、Go Toトラベルキャンペーンの実施で指宿のホテルは来年1月いっぱいフルに予約が入っており、持ち直している。ただ、現在は流行の第3波が来ている状況で、さらにキャンペーンが終了すればその先はまた落ち込むことが懸念される。政府には、Go Toトラベルや地域共通商品券など極端に短期間で行う施策より、息の長い取組みをやってくれた方が良いのではないか。一時的に良くても、パタッと止んでしまっては元の木阿弥となってしまう」

‐沢庵用大根原料の作柄や農家の状況について。

「今年は早植えで一部蒔き直しがあっただけで台風の被害もほとんどなく、生育は順調。作付は、自社では生漬(塩押し)沢庵用で少し減らしたが、干し沢庵用は昨年並み。農家は高齢化が進行し、収穫に手間がかかる大根は敬遠されている。大手メーカーはハーベスタによるフレコン収穫が定着してきているが、中小メーカーでの導入は難しい。生漬大根はまだ継続できるだろうが、干し沢庵用は干す作業が大変なので、やめていく農家も多い。自社での取組みを進めているメーカーもある。さらに干し沢庵用大根の洗浄機や、干すために葉の部分を結ぶ結束機など、機械メーカーが生産を終了してしまっている。製造してくれる新しいメーカーを模索しているところだ」

‐今後も農業の厳しい状況は続く。

「人的な要因だけでなく、地球温暖化による気候変化も大きな要因だ。暖冬傾向で作式は後ろにずれてきている。たまたまラッキーな気候なら良いが、温暖化が加速すれば危険度は増してくる。地球温暖化への抜本的対策が必要で、今のままでは南九州では大根が作れなくなるかもしれない。現在の気候に合う大根品種の改良などをやれば、Co2対策よりは早く結果が期待できる。種苗メーカーには青首大根だけでなく、沢庵用の白首大根の品種改良もぜひ手がけて欲しい」

‐人手不足について。

「海外からの研修生制度が定着してきているので、随分助かっている。ただ、現在はコロナの影響で年内に来てくれる予定だった研修生が来られなくなっているので、早く収束してほしい。反面、飲食業などで辞めざるを得なかった人たちを雇うチャンスではないかと思う。漬物製造業は“3K”などと言っている時代ではないと思うので、期待したい」

‐今後の動向は。

「コロナによってリモート勤務や電子ミーティングなどが当たり前となり、九州漬物協会でも正副会長会をZoomで開催している。ビジネスでわざわざ出かけて行かなくても良いという状況は続くだろう。そうした流れで、ネット通販などの取組み強化は今後も必要となってくる。スマホやパソコンを使い慣れていないお年寄りにも、分かり易くて使い易いアプリなどが出てくれば、より進行していくと思う」

【2020(令和2)年11月21日第5040号5面】

通販は高齢者にわかり易く

九州地区での沢庵製品動向・原料動向やコロナ禍における今後の対策などについて、九州漬物協会の中園雅治会長(中園久太郎商店社長)に話を伺った。中園会長は、地球温暖化への抜本的対策として大根の品種改良等が必要と語る。また、ネット通販などの取組み強化として、年配者にもわかり易いアプリの開発等を要望した。

(菰田隆行)

◇ ◇

‐新型コロナウイルスの影響は。

「どこに売り先を置いているかで明暗が分かれた。量販店向けは良かったが、お土産や業務用は動いていない。売り先のバランスが取れていれば良いが、土産品や業務用がメインのメーカーは厳しかった。弊社直売店も悪い時は昨対20%ほどだったが、今は90%位までに戻ってきている。鹿児島は観光産業のウエートが高く、Go Toトラベルキャンペーンの実施で指宿のホテルは来年1月いっぱいフルに予約が入っており、持ち直している。ただ、現在は流行の第3波が来ている状況で、さらにキャンペーンが終了すればその先はまた落ち込むことが懸念される。政府には、Go Toトラベルや地域共通商品券など極端に短期間で行う施策より、息の長い取組みをやってくれた方が良いのではないか。一時的に良くても、パタッと止んでしまっては元の木阿弥となってしまう」

‐沢庵用大根原料の作柄や農家の状況について。

「今年は早植えで一部蒔き直しがあっただけで台風の被害もほとんどなく、生育は順調。作付は、自社では生漬(塩押し)沢庵用で少し減らしたが、干し沢庵用は昨年並み。農家は高齢化が進行し、収穫に手間がかかる大根は敬遠されている。大手メーカーはハーベスタによるフレコン収穫が定着してきているが、中小メーカーでの導入は難しい。生漬大根はまだ継続できるだろうが、干し沢庵用は干す作業が大変なので、やめていく農家も多い。自社での取組みを進めているメーカーもある。さらに干し沢庵用大根の洗浄機や、干すために葉の部分を結ぶ結束機など、機械メーカーが生産を終了してしまっている。製造してくれる新しいメーカーを模索しているところだ」

‐今後も農業の厳しい状況は続く。

「人的な要因だけでなく、地球温暖化による気候変化も大きな要因だ。暖冬傾向で作式は後ろにずれてきている。たまたまラッキーな気候なら良いが、温暖化が加速すれば危険度は増してくる。地球温暖化への抜本的対策が必要で、今のままでは南九州では大根が作れなくなるかもしれない。現在の気候に合う大根品種の改良などをやれば、Co2対策よりは早く結果が期待できる。種苗メーカーには青首大根だけでなく、沢庵用の白首大根の品種改良もぜひ手がけて欲しい」

‐人手不足について。

「海外からの研修生制度が定着してきているので、随分助かっている。ただ、現在はコロナの影響で年内に来てくれる予定だった研修生が来られなくなっているので、早く収束してほしい。反面、飲食業などで辞めざるを得なかった人たちを雇うチャンスではないかと思う。漬物製造業は“3K”などと言っている時代ではないと思うので、期待したい」

‐今後の動向は。

「コロナによってリモート勤務や電子ミーティングなどが当たり前となり、九州漬物協会でも正副会長会をZoomで開催している。ビジネスでわざわざ出かけて行かなくても良いという状況は続くだろう。そうした流れで、ネット通販などの取組み強化は今後も必要となってくる。スマホやパソコンを使い慣れていないお年寄りにも、分かり易くて使い易いアプリなどが出てくれば、より進行していくと思う」

【2020(令和2)年11月21日第5040号5面】

水溜食品 代表取締役社長に聞く 水溜政典氏

農家にできる限りのことを

同社独自のピロ包装製品強化

鹿児島産寒干し大根の銘品「島津梅」や高菜漬などの製造で知られる水溜食品株式会社(鹿児島県南さつま市)。それ以外にも割干し大根個包装「ぽり×2」や、ごぼう酢漬の個包装「ごぼう酢てぃっくす」など、オンリーワン商品の開発力にも定評がある。水溜政典社長は、原料農家保護のため、できる限りのことをしたいと説明。また、商品施策ではオンリーワン商材のピロ包装の強化を打ち出した。その他、社内での取組みや、今後の展開について話を伺った。 (菰田隆行)

◇ ◇

‐新型コロナウイルスの影響。

「2~5月頃までは、お土産問屋や業務用の飲食店は、軒並み開店休業状態だった。ただ、当社は売上比率のウエートで土産品、業務用ともにそれほど大きくはないので、2~11月まで10カ月をトータルすると、善戦した方ではないかと思う」

‐原料の動向。

「昨年の干し大根原料は400~600gの特大、600g以上の特々大の比率が非常に高かったため、製品化に苦労した一年だった。当社主力の“島津梅”に合う250g一本の規格が少なく、8月のお盆過ぎには大きい450gサイズの半割りで対応させていただいた。今年の干し沢庵用大根の作付は、止めた農家もあるが新規の農家とプラスマイナスゼロで、昨年並みとなっている。昨年から買い取り価格をアップし、1反でも2反でも面積を増やしてほしいとお願いしている。干し大根用の洗浄機や結束機はメーカーが製造を中止しているので、止めた農家が使っていたものをメンテナンスして別の農家へ融通するなど、できる限りのことをしている。当社の干し大根原料産地(えい町・知覧町)は無霜地帯で、条件が良ければ中型(Mサイズ200g~300g)は10日で仕上がるほど条件の良い土地。農家さんに“干し大根をやっていて良かった”と言ってもらえるよう努力していきたいと思う」

‐商品施策の取組み。

「地元の南さつま市は、昨年のふるさと納税の寄付受入件数が全国8位(総務省発表)並びに鹿児島県では1位で、当社も返礼品にピロ包装の“ぽり×2”や“ごぼう酢てぃっくす”などを提供している。ピロ包装製品は当社のオンリーワン商品なので、今後も取組みを強化していきたい。その一環として“ぽり×2”の燻製タイプを新発売する。また“ごぼう酢てぃっくす”も大変好評をいただいているので、様々なお得意様に発信していきたい」

‐今後の抱負。

「従業員は48名で外国人研修生は受け入れておらず、光一常務が中心となって様々な改善活動にも取組んでいる。コロナ禍に改めて社内に目を向け、改善活動を行うことでコミュニケーション等も活発になり、自社としてプラスの効果であったと捉えている。例として目安箱を設け、積極的に意見を言ってもらうようにしている。12月~2月の原料漬け込み(干し沢庵・生漬沢庵・高菜漬・割干原料・細割原料・燻製原料)を乗り切って、来年はいい一年にしたいと思う」

【2020(令和2)年11月21日第5040号6面】

同社独自のピロ包装製品強化

鹿児島産寒干し大根の銘品「島津梅」や高菜漬などの製造で知られる水溜食品株式会社(鹿児島県南さつま市)。それ以外にも割干し大根個包装「ぽり×2」や、ごぼう酢漬の個包装「ごぼう酢てぃっくす」など、オンリーワン商品の開発力にも定評がある。水溜政典社長は、原料農家保護のため、できる限りのことをしたいと説明。また、商品施策ではオンリーワン商材のピロ包装の強化を打ち出した。その他、社内での取組みや、今後の展開について話を伺った。 (菰田隆行)

◇ ◇

‐新型コロナウイルスの影響。

「2~5月頃までは、お土産問屋や業務用の飲食店は、軒並み開店休業状態だった。ただ、当社は売上比率のウエートで土産品、業務用ともにそれほど大きくはないので、2~11月まで10カ月をトータルすると、善戦した方ではないかと思う」

‐原料の動向。

「昨年の干し大根原料は400~600gの特大、600g以上の特々大の比率が非常に高かったため、製品化に苦労した一年だった。当社主力の“島津梅”に合う250g一本の規格が少なく、8月のお盆過ぎには大きい450gサイズの半割りで対応させていただいた。今年の干し沢庵用大根の作付は、止めた農家もあるが新規の農家とプラスマイナスゼロで、昨年並みとなっている。昨年から買い取り価格をアップし、1反でも2反でも面積を増やしてほしいとお願いしている。干し大根用の洗浄機や結束機はメーカーが製造を中止しているので、止めた農家が使っていたものをメンテナンスして別の農家へ融通するなど、できる限りのことをしている。当社の干し大根原料産地(えい町・知覧町)は無霜地帯で、条件が良ければ中型(Mサイズ200g~300g)は10日で仕上がるほど条件の良い土地。農家さんに“干し大根をやっていて良かった”と言ってもらえるよう努力していきたいと思う」

‐商品施策の取組み。

「地元の南さつま市は、昨年のふるさと納税の寄付受入件数が全国8位(総務省発表)並びに鹿児島県では1位で、当社も返礼品にピロ包装の“ぽり×2”や“ごぼう酢てぃっくす”などを提供している。ピロ包装製品は当社のオンリーワン商品なので、今後も取組みを強化していきたい。その一環として“ぽり×2”の燻製タイプを新発売する。また“ごぼう酢てぃっくす”も大変好評をいただいているので、様々なお得意様に発信していきたい」

‐今後の抱負。

「従業員は48名で外国人研修生は受け入れておらず、光一常務が中心となって様々な改善活動にも取組んでいる。コロナ禍に改めて社内に目を向け、改善活動を行うことでコミュニケーション等も活発になり、自社としてプラスの効果であったと捉えている。例として目安箱を設け、積極的に意見を言ってもらうようにしている。12月~2月の原料漬け込み(干し沢庵・生漬沢庵・高菜漬・割干原料・細割原料・燻製原料)を乗り切って、来年はいい一年にしたいと思う」

【2020(令和2)年11月21日第5040号6面】

血管機能改善の成分「トリゴネリン」が話題に

鹿児島県漬物商工業協同組合(中園雅治理事長)では、血管改善機能があるとされる成分「トリゴネリン」を含む鹿児島の伝統野菜『桜島大根』の普及拡販を図るため、「桜島大根部会」を発足。初代部会長に藤崎茂実氏(藤崎商事代表取締役社長)が就任した。

桜島大根の成分「トリゴネリン」については本紙既報の通り、鹿児島大学農学部食料生命科学科生分子機能学研究室の加治屋勝子講師、南雄二准教授らの研究グループが、浜松ホトニクス株式会社中央研究所の數村公子氏らとの共同研究により、トリゴネリンが血管に作用して機能改善をもたらすことを発見し、その機能性成分と作用メカニズムを解明。2018年に米国科学雑誌に掲載された。その後、鹿児島市の中央病院で臨床試験も行われ、人体に有効であることが確認された。

桜島大根の成分「トリゴネリン」については本紙既報の通り、鹿児島大学農学部食料生命科学科生分子機能学研究室の加治屋勝子講師、南雄二准教授らの研究グループが、浜松ホトニクス株式会社中央研究所の數村公子氏らとの共同研究により、トリゴネリンが血管に作用して機能改善をもたらすことを発見し、その機能性成分と作用メカニズムを解明。2018年に米国科学雑誌に掲載された。その後、鹿児島市の中央病院で臨床試験も行われ、人体に有効であることが確認された。

※食料新聞電子版、加治屋勝子講師インタビュー(上記)参照

今年初めには、NHKテレビで「モンスターラディッシュ」として世界的にも注目されていることが報じられ、フリーズドライ製品や大福餅などの製品開発が進んでいること、鹿児島名物の「しろくまアイス」にも使用されていることなどが紹介された。

桜島大根は青果流通はごくわずかで、加工向けは漬物が大半を占める。県内でも数社が漬物加工を手がけており、同組合加盟の企業では上園食品、中園久太郎商店、藤崎商事、山川食品の4社が製造。トリゴネリンが話題になったこともあり、2月18日に桜島で行われた情報交換会の後、4社中3社が出席して話し合い、部会発足となった。

藤崎部会長は今後の活動について「理想的な形としては臨床試験等を行い、薬機法など法律に触れない形で特保や機能性表示食品の認可を取れれば一番ベストだ」と語る。

今年初めには、NHKテレビで「モンスターラディッシュ」として世界的にも注目されていることが報じられ、フリーズドライ製品や大福餅などの製品開発が進んでいること、鹿児島名物の「しろくまアイス」にも使用されていることなどが紹介された。

桜島大根は青果流通はごくわずかで、加工向けは漬物が大半を占める。県内でも数社が漬物加工を手がけており、同組合加盟の企業では上園食品、中園久太郎商店、藤崎商事、山川食品の4社が製造。トリゴネリンが話題になったこともあり、2月18日に桜島で行われた情報交換会の後、4社中3社が出席して話し合い、部会発足となった。

藤崎部会長は今後の活動について「理想的な形としては臨床試験等を行い、薬機法など法律に触れない形で特保や機能性表示食品の認可を取れれば一番ベストだ」と語る。

ただ、「現在はコロナの影響で観光土産向けなどが不振となっているため、費用負担などの面も含めて慎重に進めていきたい」としている。

来たるべき需要回復期に向け、同部会の動向が注目される。

【2020(令和2)年7月11日第5027号2面】

鹿児島県漬物商工業協同組合 http://www.tsukemono-kagoshima.org/

2019年 目次

◎2019特別インタビュー

2019年5月6日号 「特別インタビュー」

「この人に聞く」

鹿児島大学農学部 講師 加治屋勝子氏

桜島大根に血管改善機能 トリゴネリン 人体にも有効

(菰田隆行、敬称略)

‐桜島大根に機能性成分があるという研究を始めたきっかけは。

加治屋 元々、私は栄養士なので〝予防医学〟という見地から、病気にならないように食品で何とかしたいと考えていました。ここ15年ほどは、循環器系の〝血管〟について研究をしています。それは何故かというと、血液は酸素や栄養を運んでくれるもので、生きるために絶対必要なものです。

その血液の通り道である〝血管〟がボロボロになると、うまく身体が機能しないということはよく分かっています。しかし、その血管を健康に保つためにはどうしたら良いかという点についてはなかなか研究が進んでいません。

それで私たち(研究班)は血管を健康に保つためには、どんな食べ物を摂るのがいちばん良いだろうか、という研究を開始しました。最初は特にターゲットを絞らず、食べられる物なら片っ端から調べようということで農産物、生薬、種などいろいろな天然物をたくさん調べてきました。その中で、一番最初に血管に対して良い作用が見込める、と分かったのが桜島大根でした。

加治屋 元々、私は栄養士なので〝予防医学〟という見地から、病気にならないように食品で何とかしたいと考えていました。ここ15年ほどは、循環器系の〝血管〟について研究をしています。それは何故かというと、血液は酸素や栄養を運んでくれるもので、生きるために絶対必要なものです。

その血液の通り道である〝血管〟がボロボロになると、うまく身体が機能しないということはよく分かっています。しかし、その血管を健康に保つためにはどうしたら良いかという点についてはなかなか研究が進んでいません。

それで私たち(研究班)は血管を健康に保つためには、どんな食べ物を摂るのがいちばん良いだろうか、という研究を開始しました。最初は特にターゲットを絞らず、食べられる物なら片っ端から調べようということで農産物、生薬、種などいろいろな天然物をたくさん調べてきました。その中で、一番最初に血管に対して良い作用が見込める、と分かったのが桜島大根でした。

‐桜島大根は鹿児島の特産物だったので研究対象になった?

加治屋 実は、最初はそうではないんです。私は鹿児島出身で、この仕事のために5年前に帰ってきて始めたことだったので、鹿児島の農産物でそういうものがあれば良いなとは思っていましたが、鹿児島県産に限らずあらゆる食材を調べていました。その中で、桜島大根に血管を健全に保つ作用があると分かった時には、何か面白いというか、私がここに帰ってきたことに意味があったのかなと、運命的なものを感じました。

加治屋 実は、最初はそうではないんです。私は鹿児島出身で、この仕事のために5年前に帰ってきて始めたことだったので、鹿児島の農産物でそういうものがあれば良いなとは思っていましたが、鹿児島県産に限らずあらゆる食材を調べていました。その中で、桜島大根に血管を健全に保つ作用があると分かった時には、何か面白いというか、私がここに帰ってきたことに意味があったのかなと、運命的なものを感じました。

‐栄養士の仕事で鹿児島を離れていた?

加治屋 栄養士を目指して入った大学の卒論研究が面白く、研究畑に進みました。大学院で博士号をとり、山口大学医学部で循環器系の研究をしながら講師をしていました。しかし、私の目指していた予防医学の研究は医療の現場で続けるのはなかなか難しかった。食品の分野で研究をしたいと思っていたところに鹿児島大学の農学部で空きがあり、地元でもあったので応募し、帰ってきたというわけです。

加治屋 栄養士を目指して入った大学の卒論研究が面白く、研究畑に進みました。大学院で博士号をとり、山口大学医学部で循環器系の研究をしながら講師をしていました。しかし、私の目指していた予防医学の研究は医療の現場で続けるのはなかなか難しかった。食品の分野で研究をしたいと思っていたところに鹿児島大学の農学部で空きがあり、地元でもあったので応募し、帰ってきたというわけです。

‐桜島大根に含まれる血管を健全に保つ成分とは。

加治屋 トリゴネリンという成分で、これ自体はもともと存在し、知られていました。ただ、それは植物が生長するために必要な、いわゆるビタミンのような成分として知られていたのです。

それが人にとって良い成分であるのが分かってきたのはごく最近のことで、桜島大根の中にあるということを発見したのは私たちが最初です。

トリゴネリンはコーヒー豆にも存在していますが、高温の焙煎過程で損失してしまい、私たちが飲むコーヒーにはほとんど入っていません。ですから、私たちが口にすることができる食材で高濃度のトリゴネリンを摂ることができるのは、桜島大根が今のところ唯一の食材と言って良いでしょう。

加治屋 トリゴネリンという成分で、これ自体はもともと存在し、知られていました。ただ、それは植物が生長するために必要な、いわゆるビタミンのような成分として知られていたのです。

それが人にとって良い成分であるのが分かってきたのはごく最近のことで、桜島大根の中にあるということを発見したのは私たちが最初です。

トリゴネリンはコーヒー豆にも存在していますが、高温の焙煎過程で損失してしまい、私たちが飲むコーヒーにはほとんど入っていません。ですから、私たちが口にすることができる食材で高濃度のトリゴネリンを摂ることができるのは、桜島大根が今のところ唯一の食材と言って良いでしょう。

‐桜島大根は調理してもトリゴネリンはなくならない?

加治屋 同じトリゴネリンでも植物の中で蓄積している存在の仕方が違っていて、糖などいろいろなものと結合して守られているので、茹でたり揚げたりして加熱してもほとんどなくならないのです。

加治屋 同じトリゴネリンでも植物の中で蓄積している存在の仕方が違っていて、糖などいろいろなものと結合して守られているので、茹でたり揚げたりして加熱してもほとんどなくならないのです。

‐今回、天陽会中央病院の臨床試験で、人体にも有効ということが判明した。

加治屋 私たちが血管に良いという効果は確かめたのですが、試験管実験ではは分からない、食べた時に血液に乗って身体全体にちゃんと運ばれているのかを調べてもらいました。血管への作用が見込める桜島大根170gを10日間、14名の被験者に食べてもらいました。

おでん2切れほどの量ですが、食事として食べられる量で作用があるのは珍しく、高濃度な機能性野菜と言えると思います。

今回のトライアルで、食べる前と後で比較した時に間違いなく血液にトリゴネリンが残っており、実際に血管機能が改善されるということが分かりました。今後は第2段階として、期間や持続性、つまり1週間に一度食べれば良いのか、毎日必要なのか、間隔を空けて食べてもらうなどの実験をしていきたいと思います。人数も20名ぐらいから最終的には50名ぐらいの方々でやってみたいです。

また今回のトライアルは健康な人で平均年齢が33歳くらいの若い方々にお願いしたのですが、次回はちょっと症状のある方でも試してみたいと思っています。中央病院は予防医学を積極的に推進している病院なので、こうしたトライアルに協力していただき大変助かっています。

加治屋 私たちが血管に良いという効果は確かめたのですが、試験管実験ではは分からない、食べた時に血液に乗って身体全体にちゃんと運ばれているのかを調べてもらいました。血管への作用が見込める桜島大根170gを10日間、14名の被験者に食べてもらいました。

おでん2切れほどの量ですが、食事として食べられる量で作用があるのは珍しく、高濃度な機能性野菜と言えると思います。

今回のトライアルで、食べる前と後で比較した時に間違いなく血液にトリゴネリンが残っており、実際に血管機能が改善されるということが分かりました。今後は第2段階として、期間や持続性、つまり1週間に一度食べれば良いのか、毎日必要なのか、間隔を空けて食べてもらうなどの実験をしていきたいと思います。人数も20名ぐらいから最終的には50名ぐらいの方々でやってみたいです。

また今回のトライアルは健康な人で平均年齢が33歳くらいの若い方々にお願いしたのですが、次回はちょっと症状のある方でも試してみたいと思っています。中央病院は予防医学を積極的に推進している病院なので、こうしたトライアルに協力していただき大変助かっています。

‐桜島大根にこうした作用があるということをどうやって広めて行けば?

加治屋 生産量や輸送の問題もあるので、関東方面にはなかなか流通は難しいと思います。加工品を持って行けたら、少しは理解が広がるのかなと思います。加工レベルでトリゴネリンがどうなるのかを調べたところ、茹でたり揚げたり、レトルト加工では全く失われないことが分かりました。漬物にした時も漬け汁にわずかに流出するだけで97%残留することが分かっています。

この他にもいろいろな加工ができると思いますのでこうした情報を発信できれば、いろいろな食品メーカーさんに利用していただけるのではないかと思います。また、実の部分だけでなく葉部にも含まれていますが、葉っぱは廃棄してしまうため、乾燥させて加工向けにしようという動きもあります。

また、サプリメントメーカーからもさっそくオファーがあったのですが、トリゴネリンを食物繊維やビタミンなどと一緒に、丸ごと食材を食べて摂れればそれが理想的だと考えています。

また、こうした桜島大根の良さが若い人にも伝わり、「作ってみたい」と思ってくれれば、後継者問題の解決にも繋がります。今後も研究を続け、少しでも広がるお手伝いをできればと思っています。

加治屋 生産量や輸送の問題もあるので、関東方面にはなかなか流通は難しいと思います。加工品を持って行けたら、少しは理解が広がるのかなと思います。加工レベルでトリゴネリンがどうなるのかを調べたところ、茹でたり揚げたり、レトルト加工では全く失われないことが分かりました。漬物にした時も漬け汁にわずかに流出するだけで97%残留することが分かっています。

この他にもいろいろな加工ができると思いますのでこうした情報を発信できれば、いろいろな食品メーカーさんに利用していただけるのではないかと思います。また、実の部分だけでなく葉部にも含まれていますが、葉っぱは廃棄してしまうため、乾燥させて加工向けにしようという動きもあります。

また、サプリメントメーカーからもさっそくオファーがあったのですが、トリゴネリンを食物繊維やビタミンなどと一緒に、丸ごと食材を食べて摂れればそれが理想的だと考えています。

また、こうした桜島大根の良さが若い人にも伝わり、「作ってみたい」と思ってくれれば、後継者問題の解決にも繋がります。今後も研究を続け、少しでも広がるお手伝いをできればと思っています。

【2019(令和元)年5月6日第4977号8面】