リンコム Webセミナーを開催

コロナ禍での企業経営語る

株式会社リンコム(野村剛志社長、東京都台東区)は9月24日、Webセミナー「コロナ禍で躍進するチェーンストア企業をつくる方法」を開催した。

セミナーはZoomによるリモート形式で行われ、株式会社リテイルサイエンス(東京都港区)の大久保恒夫社長が「ウィズコロナ時代の生産性の改善」の演題で、リンコムの野村社長が「コロナ禍に打ち勝つ実行力改善」の演題でそれぞれ講演。その後、大久保氏と野村氏によるトークセッションも行われた。

株式会社リンコム(野村剛志社長、東京都台東区)は9月24日、Webセミナー「コロナ禍で躍進するチェーンストア企業をつくる方法」を開催した。

セミナーはZoomによるリモート形式で行われ、株式会社リテイルサイエンス(東京都港区)の大久保恒夫社長が「ウィズコロナ時代の生産性の改善」の演題で、リンコムの野村社長が「コロナ禍に打ち勝つ実行力改善」の演題でそれぞれ講演。その後、大久保氏と野村氏によるトークセッションも行われた。

「ウィズコロナ時代の生産性の改善」

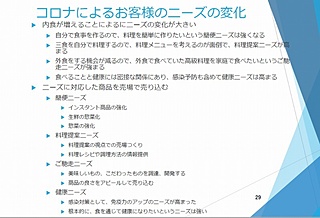

大久保社長は、イトーヨーカ堂、ユニクロ、無印良品、ドラッグイレブン、成城石井、デニーズなどの経営改革で実績があり、飛躍的な利益改善をもたらしてきた人物。その経験を踏まえた上で、コロナによるニーズの変化を的確に捉え、小売業が果たすべき機能について詳しく説明した。

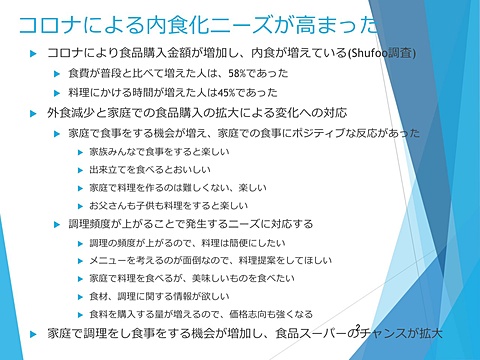

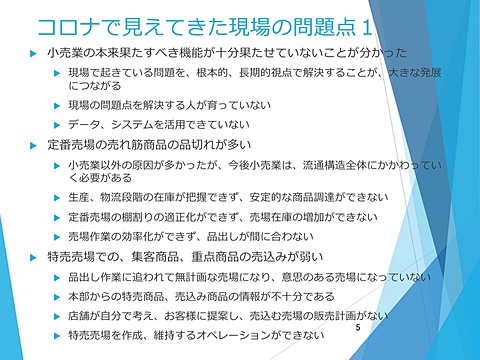

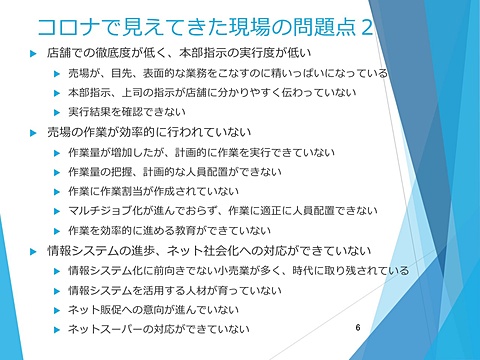

コロナにより、内食化、料理、簡便化のニーズが拡大したが、その中で小売業では定番売場で品切れや、特売売場での集客商品、重点商品の売り込みが悪い、店舗での徹底度が低く、本部指示の実効性が低い、品出しの生産性が悪い…など、現場の問題点が多く発生したと指摘した。

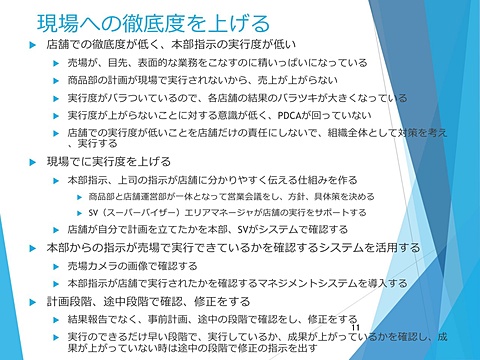

その改善策としては、定番棚割のシステム化や、さらにその精度を上げた個店別の定番棚割、重点商品の計画強化、本部指示の現場での徹底度向上などを挙げた。

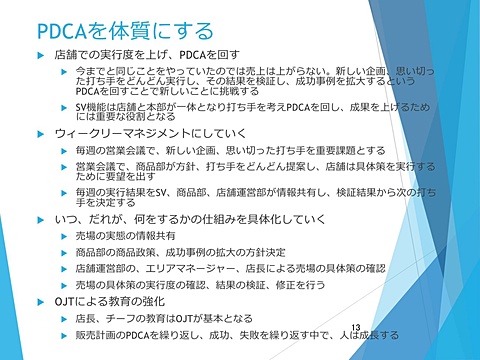

また、スーパーバイザーによる現場教育の強化や、PDCA(業務の継続的改善サイクル)の体質化などの重要性も指摘。ウィークリーマネジメント化や、いつ・誰が・何をするのかの仕組みの具体化、OJTに夜教育の強化などを対応策として掲げた。

生産性のアップ策としては、単品大量販売や死に筋商品のカット、チラシの削減、従業員のマルチジョブ化などについて説明した。

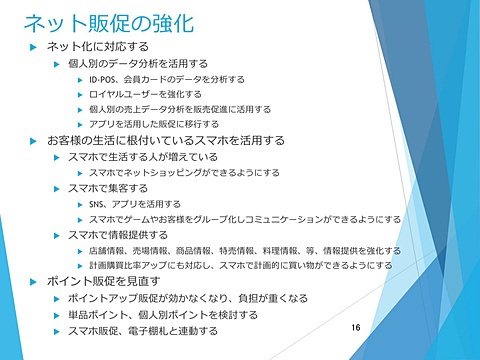

最後に、最近ではネットスーパーの黒字化が進んでいるため、販促の強化やポイント販促の見直しなど、急速な発展が見込まれているネットスーパーへの取組みの重要性も訴えた。

大久保社長は、イトーヨーカ堂、ユニクロ、無印良品、ドラッグイレブン、成城石井、デニーズなどの経営改革で実績があり、飛躍的な利益改善をもたらしてきた人物。その経験を踏まえた上で、コロナによるニーズの変化を的確に捉え、小売業が果たすべき機能について詳しく説明した。

コロナにより、内食化、料理、簡便化のニーズが拡大したが、その中で小売業では定番売場で品切れや、特売売場での集客商品、重点商品の売り込みが悪い、店舗での徹底度が低く、本部指示の実効性が低い、品出しの生産性が悪い…など、現場の問題点が多く発生したと指摘した。

その改善策としては、定番棚割のシステム化や、さらにその精度を上げた個店別の定番棚割、重点商品の計画強化、本部指示の現場での徹底度向上などを挙げた。

また、スーパーバイザーによる現場教育の強化や、PDCA(業務の継続的改善サイクル)の体質化などの重要性も指摘。ウィークリーマネジメント化や、いつ・誰が・何をするのかの仕組みの具体化、OJTに夜教育の強化などを対応策として掲げた。

生産性のアップ策としては、単品大量販売や死に筋商品のカット、チラシの削減、従業員のマルチジョブ化などについて説明した。

最後に、最近ではネットスーパーの黒字化が進んでいるため、販促の強化やポイント販促の見直しなど、急速な発展が見込まれているネットスーパーへの取組みの重要性も訴えた。

「コロナ禍に打ち勝つ実行力改善」

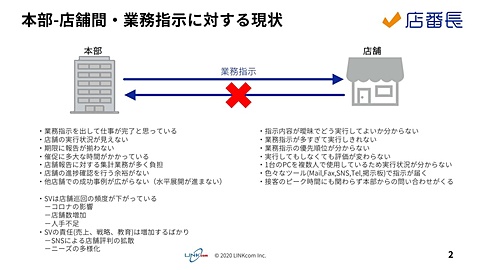

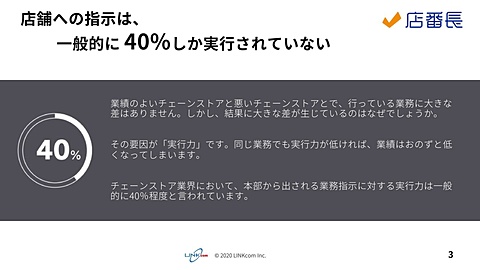

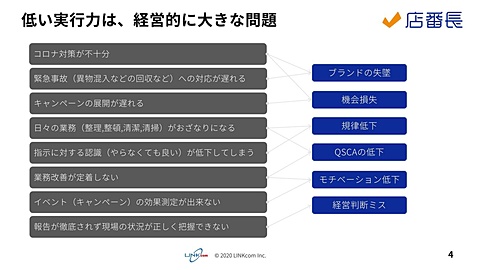

野村社長は、同社が提供している本部―店舗間の情報伝達システム「店番長」で収集したデータを元に、本部が店舗に出す業務指示の現状を解説。一般に、店舗への指示は40%しか実行されておらず、低い実行力が経営に大きな問題をもたらしていると説明した。

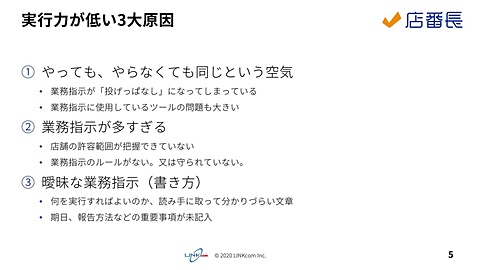

実行力の低さはブランドの失墜、機会損失、規律低下、QSCA(もてなしの指標)の低下、モチベーション低下、経営判断ミスなど、経営的に大きな問題が発生する点を指摘。実行力が低い3大原因は、①やってもやらなくても同じという空気②業務指示が多すぎる③曖昧な業務指示(書き方)と解説した。

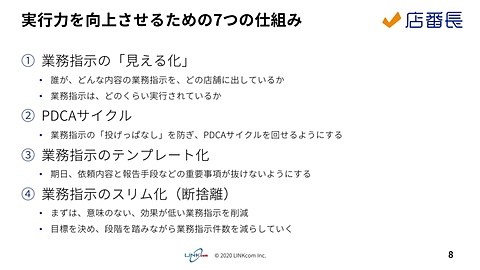

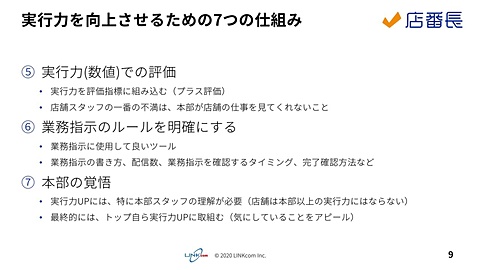

そこで、実行力向上のための仕組みとして、次の7項目を挙げた。

①業務の見える化②PDCAサイクル③業務指示のテンプレート化④業務指示のスリム化(断捨離)⑤実行力(数値)での評価⑥業務指示のルールの明確化⑦本部の覚悟―を挙げて説明した。

最後に、業績とは戦略×実行力であり、戦略が二流でも実行力が一流の企業の方が、その逆よりも生き残るとして講演を終えた。

野村社長は、同社が提供している本部―店舗間の情報伝達システム「店番長」で収集したデータを元に、本部が店舗に出す業務指示の現状を解説。一般に、店舗への指示は40%しか実行されておらず、低い実行力が経営に大きな問題をもたらしていると説明した。

実行力の低さはブランドの失墜、機会損失、規律低下、QSCA(もてなしの指標)の低下、モチベーション低下、経営判断ミスなど、経営的に大きな問題が発生する点を指摘。実行力が低い3大原因は、①やってもやらなくても同じという空気②業務指示が多すぎる③曖昧な業務指示(書き方)と解説した。

そこで、実行力向上のための仕組みとして、次の7項目を挙げた。

①業務の見える化②PDCAサイクル③業務指示のテンプレート化④業務指示のスリム化(断捨離)⑤実行力(数値)での評価⑥業務指示のルールの明確化⑦本部の覚悟―を挙げて説明した。

最後に、業績とは戦略×実行力であり、戦略が二流でも実行力が一流の企業の方が、その逆よりも生き残るとして講演を終えた。

「トークセッション〝お客様の満足が第一〟」

トークセッションでは、様々な業種で経営改革を成し遂げてきた大久保氏に、「経営改革のポイントは?」と野村氏が問いかけると、「全ての業種で共通しているのは〝お客様の満足が第一〟だ」と回答。まず、挨拶の徹底(当たり前のことが出来ずに、難しいことが出来るはずがない)や、本部指示の徹底度のアップ、変化への対応を指摘。中でも変化への対応とは、まさに現在のコロナ禍での状況を示していると話した。

まず、「こうやったら良いのでは?」という改革アイデアを考え、その実行と検証を繰り返す(良ければ続ける、だめならばすぐやめる)ことが、経営立て直しの秘訣であることを語った。

トークセッションでは、様々な業種で経営改革を成し遂げてきた大久保氏に、「経営改革のポイントは?」と野村氏が問いかけると、「全ての業種で共通しているのは〝お客様の満足が第一〟だ」と回答。まず、挨拶の徹底(当たり前のことが出来ずに、難しいことが出来るはずがない)や、本部指示の徹底度のアップ、変化への対応を指摘。中でも変化への対応とは、まさに現在のコロナ禍での状況を示していると話した。

まず、「こうやったら良いのでは?」という改革アイデアを考え、その実行と検証を繰り返す(良ければ続ける、だめならばすぐやめる)ことが、経営立て直しの秘訣であることを語った。

【食料新聞デジタル 2020(令和2)年10月30日号 全文再掲】

【2020(令和2)年10月1日第5035号3面】

【2020(令和2)年10月1日第5035号3面】

リテイルサイエンス大久保恒夫社長ウェビナー

【内食マーケット】

▼『コロナ流行後、普段と比べて食費に変化はあったか』の質問では、約6割が「普段と比べて増えた」と回答した。

在宅勤務や自宅学習の増加、外食を控える傾向から家庭で食事を食べたり、料理をする機会が増えていることが読み取れる。”家族みんなで食事をすると楽しい””出来立てを食べると美味しい”といった意見もあり、そうしたポジティブな反応を食品スーパーは捉えていきたい。家庭で料理をするようになることで、「簡便化」「価格志向」「品質志向」といったニーズが出てきている。それに対してどういう情報を提供し、どういう売場を作っていくかを考えていく必要がある。

【購買行動の変化】

▼『コロナ前後で行くお店を変えたか』の質問では各業態で1割前後が「変えた」と回答。その理由は「今までの店より近いから」、「今までの店より安いから」、「コロナ対策で営業時間が変わったから」の順に回答が多かった。

感染のリスクを避けるため、より近い店にシフトする小商圏化が非常に大きなインパクトを与える。小商圏でどのように売上を上げていくかを考えなければならない。その上で、既存のお客様(ロイヤルカスタマー)のシェアアップが非常に重要になる。上位のヘビーユーザーのお客様の購買履歴を分析し、どういうプロモーションを行い、どうしたらより来店頻度が上がり、多く買物をしてもらえるかといったロイヤルプログラムの構築が今まで以上に求められる。また簡便ニーズや洋風ニーズへ対応し、今まで来店していなかった新しい客層を取り込むことも必要になる。

▼『週にどれくらい買い物に行くか』の質問では、「ほぼ毎日」が半減、「週に1回程度」が増加している。買物頻度は減少し、それに付随して買物点数が増加している。

多くの食品スーパーでは現在、客数が減って客単価が上がるという現象が起きている。客数をどう増やそうかではなく、購買行動の変化にどう対応していくかが重要で、まとめ買いがしやすい、大容量・ケース販売・バンドル販売や、関連販売・クロスMDなどもニーズに合っていると思う。料理を考えることが非常に面倒になっているので、料理を軸に素材を集めた売場もまとめ買いに非常に有効ではないか。冷凍食品・ロングライフ商品・真空パックなど保存に向く商品のニーズも高まっている。

▼『お店の滞在時間はどのくらいか』の質問では、「10分未満」「10~20分未満」が増加していることが明らかになった。

定番商品のゴンドラからじっくりと選んで購入する売場は時間がかかるため買いづらくなる。定番商品の中でも売れ筋が絞り込まれているのであれば、そのアイテムのフェイスを広げたり、在庫を増やしたりすることでお客様が買いやすくなる。”本日のおすすめ品”など単品大量販売も短時間で意思決定できるため有効ではないか。

▼コロナ前後を比較すると『あらかじめ予定していたものだけを購入する』という買物行動が増えていることが分かった。

これまでスーパーでは、何を購入するかを決めず、店内で決めて購入する非計画購買が7~8割と言われていたが、それがすごく減っている。店に行く前に何を購入するか決めて買物を短時間で済ませる購買行動に変わってきている。これは新しい傾向で、これからいろいろな対応策を考えていかなければならない。お客様にチラシやスマホの情報を含めてどういう情報を提供し対応していくか、それと売場との連動だと思う。料理の選定に困っている人が多いの中、これまでは店に行ってから料理を決めていたものを、これからは店に行く前に料理を決めてもらうよう提案し、その料理に必要な素材が揃う売場が作りこまれているようなイメージがニーズに合うのではないかと思っている。チラシのお買い得リストや買物リストをスマホの中に入力し、店舗でそれを見ながら買物するといった購買も今後求められていく可能性もある。

▼『「食料品」において、新型コロナウイルス感染症を意識して購入したものはあるか』の質問では、インスタント食品、冷凍食品、レトルト簡便食品、缶詰・瓶詰のスコア上昇が顕著に見られた。

家で料理するが、できるだけ簡単に料理がしたいというニーズが高まっている。調理キットや漬け肉、漬け魚などが人気で、子供や父親が料理をする機会も増え、簡便性を求める傾向にある。素材をそのまま売ると単価を上げることが難しいが、簡便商品は売り手側が手間がかかる分、比較的単価を上げやすいので、利益を上げためにはチャンスがあるのではないか。

【情報収集行動の変化】

▼『新型コロナウイルス感染症流行後、普段よりかける時間の増えたもの』の質問では、「料理」が「ネットの閲覧時間」の回答数を上回り1位、『最近インターネットで良く見るもの』では「料理方法、レシピ」がニュースに続き2位となった。

これまでは美味しいお店などのグルメ情報が多かったが、コロナを機に、自分が作るための情報を得る消費者が増えている。ものすごい大きな変化で、これを何とか食品スーパーの売場や売り方に繋げていくことができないか考えている。売場にレシピや調理動画があれば便利で、お客様の反応も非常に良いという結果が出ている。売場にあるQRコードをスマホで読み込み、家で動画を見ながら料理するという消費者行動も今後は考えられるのではないか。

【買物中の懸念】

▼『コロナ流行後、スーパーに買物に行く際、気を付けていること』の質問では、「キャッシュレス決済を行う」が「手洗い・消毒」に続く2位となった。

お釣りの手渡しが敬遠される傾向にあり、キャッシュレスのニーズが高まっている。会員カードをプリペイド化し、アプリと連動させるという施策も今後は有効ではないか。感染リスクを避けるため、個食化傾向も強まっている。8月のお盆はファミリーセットなどの大皿があまり売れず、個食お寿司を人数分買うという購買行動が起こった。年末にかけて、鍋料理、クリスマス、おせち料理をどうしていくか。個食の傾向に今からできる範囲で対応していく必要があるのではないか。

【ネットスーパー】

▼『外出自粛後、利用したサービスはあるか』の質問では、「ネットスーパー」の回答が多かった。食品は他の商品と比較してEC化が遅れていたが、コロナを機に大きく伸長している。

一度利用すると便利で継続する人が多いため今後の飛躍が期待できる。店舗とネットスーパーは対立するものではなく、融合しトータルで売上を増やしていくことが重要ではないか。

【惣菜不調の理由】

トークセッション後の質疑応答では、大久保社長が、コロナ禍において食品スーパーの惣菜の売上が減少している要因を分析。感染リスクを避けるため揚げ物や焼鳥のバラ販売がなくなったことに触れ、「手間がかかるため売れていた分をパックしきれておらず、パックの品揃えを強化することが重要」と回答。また購入時間帯について、「惣菜はこれまで、夕方に良く売れていたが、現在は午前中買物に来るお客様が増えており、午前中の在庫量を増やすなど、時間帯別のニーズの変化に対応しきれていないのが大きいのではないか。決して惣菜は売れないわけではないので、対策を講じて頂きたい」と話した。

<大久保恒夫氏プロフィール>▼AI流通革命3・0研究会、ネットスーパー実行研究会会長▼リテイルサイエンス代表取締役社長▼クイーンズ伊勢丹取締役▼元成城石井代表取締役社長▼元ドラッグイレブン代表取締役社長▼現在、食品スーパーを中心にコンサルティング15社

【食料新聞デジタル 2020(令和2)年9月30日号 全文再掲】

【2020(令和2)年9月21日第5034号2面】