<春の叙勲> 柳本一郎氏に旭日双光章伝達

食品安全や消費拡大で多大な貢献

株式会社マルヤナギ小倉屋(兵庫県神戸市)代表取締役会長の柳本一郎氏は、令和6年春の叙勲において旭日双光章を受章。その叙勲伝達式が5月13日、農林水産省講堂で行われた。

柳本氏は、昭和29年3月22日生まれ、70歳。昭和51年3月に神戸大学経営学部卒業後、同54年7月に株式会社小倉屋柳本(現マルヤナギ小倉屋)に入社し、平成7年2月に代表取締役社長就任。令和4年2月から代表取締役会長(現任)。

業界団体では、全国調理食品工業協同組合で平成9年5月より理事。平成27年5月には副理事長、安心安全委員会委員長に就任し、自社における企業行動規範の制定・実践の経験を生かして会員の食品安全に対する意識向上に尽力。会員企業の行動規範制定率を約2割から6割へと引き上げた。

全調食の近畿ブロック会でも平成17~29年でブロック会会長を務め、自身の人脈を生かして国内外での研修会や講師の招聘を積極的に行った。6月29日「佃煮の日」には京都市中央卸売市場での佃煮PR事業を推進した。

また兵庫県調理食品協同組合においては平成30年から現在まで理事長を務め、神戸市の「みのりの祭典」に出店し佃煮・煮豆のPRに尽力した。この他、一般社団法人兵庫県食品産業協会副会長理事、東灘食品衛生協会会長、一般社団法人神戸市食品衛生協会理事などの要職を務めている。

また柳本氏は、平成17年に兵庫県知事表彰(自治功労)、平成23年に兵庫県知事表彰(食品流通功労)、令和2年に国税庁長官納税表彰を受賞。平成24年には黄綬褒章も受章している。

柳本氏は「業界の皆様の支えがあってのこの度の受章。感謝の気持ちを大切に、業界貢献を続けていきたい」と語った。

【2024(令和6)年6月11日第5165号1面】

マルヤナギ小倉屋

https://www.maruyanagi.co.jp/

株式会社マルヤナギ小倉屋(兵庫県神戸市)代表取締役会長の柳本一郎氏は、令和6年春の叙勲において旭日双光章を受章。その叙勲伝達式が5月13日、農林水産省講堂で行われた。

柳本氏は、昭和29年3月22日生まれ、70歳。昭和51年3月に神戸大学経営学部卒業後、同54年7月に株式会社小倉屋柳本(現マルヤナギ小倉屋)に入社し、平成7年2月に代表取締役社長就任。令和4年2月から代表取締役会長(現任)。

業界団体では、全国調理食品工業協同組合で平成9年5月より理事。平成27年5月には副理事長、安心安全委員会委員長に就任し、自社における企業行動規範の制定・実践の経験を生かして会員の食品安全に対する意識向上に尽力。会員企業の行動規範制定率を約2割から6割へと引き上げた。

全調食の近畿ブロック会でも平成17~29年でブロック会会長を務め、自身の人脈を生かして国内外での研修会や講師の招聘を積極的に行った。6月29日「佃煮の日」には京都市中央卸売市場での佃煮PR事業を推進した。

また兵庫県調理食品協同組合においては平成30年から現在まで理事長を務め、神戸市の「みのりの祭典」に出店し佃煮・煮豆のPRに尽力した。この他、一般社団法人兵庫県食品産業協会副会長理事、東灘食品衛生協会会長、一般社団法人神戸市食品衛生協会理事などの要職を務めている。

また柳本氏は、平成17年に兵庫県知事表彰(自治功労)、平成23年に兵庫県知事表彰(食品流通功労)、令和2年に国税庁長官納税表彰を受賞。平成24年には黄綬褒章も受章している。

柳本氏は「業界の皆様の支えがあってのこの度の受章。感謝の気持ちを大切に、業界貢献を続けていきたい」と語った。

【2024(令和6)年6月11日第5165号1面】

マルヤナギ小倉屋

https://www.maruyanagi.co.jp/

令和6(2024)年春の叙勲・褒章で、一般社団法人全国スーパーマーケット協会副会長で株式会社いちやまマート(本部:山梨県中央市)代表取締役社長の三科雅嗣氏が、藍綬褒章を受章した(一部既報)。

褒章伝達式が14日、東京都千代田区の農林水産省7階講堂で行われ、三科氏と令夫人の英美氏が出席した。伝達式は国歌斉唱、褒章伝達、褒章着用、坂本哲志農林水産大臣祝辞の順に進行した。

三科氏は受章に当たり、「関係各位のご協力でこのような栄えある章をいただき、大変感謝している。現在はスーパーだけに限らず、あらゆる業態が過渡期にあると思う。私の周りを見ると、当社の社員たちはデフレ経済の中で育ったため物価高を経験していない。しかし、日本の物価は世界に比べればまだまだ低く、私はこの物価高はむしろ好機だと思っている。この大きな変革にどう対応するか、社内でも勉強会を行っている。難しい時代だが、面白い時代でもあると言える。これからも皆様に支えていただきながら、経営と協会活動に努めて行きたい」と語っている。

三科氏は昭和50年3月慶応義塾大学商学部卒業、昭和53年6月1日 株式会社いちやまマートに入社、平成3年4月28日~現在 同代表取締役社長。

平成13年より社団法人日本セルフ・サービス協会(現:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)理事を務め、常任理事を経て令和3年より全国スーパーマーケット協会副会長を務めている。

また、同協会主催「デリカテッセン・トレードショー」実行委員長も務め、「お弁当・お惣菜大賞」を広く注目されるアワードに育て上げた。

伝達式終了後、受章者各氏は皇居に移動し、天皇陛下に拝謁した。

【2024(令和6)年5月21日第5163号1面】

褒章伝達式が14日、東京都千代田区の農林水産省7階講堂で行われ、三科氏と令夫人の英美氏が出席した。伝達式は国歌斉唱、褒章伝達、褒章着用、坂本哲志農林水産大臣祝辞の順に進行した。

三科氏は受章に当たり、「関係各位のご協力でこのような栄えある章をいただき、大変感謝している。現在はスーパーだけに限らず、あらゆる業態が過渡期にあると思う。私の周りを見ると、当社の社員たちはデフレ経済の中で育ったため物価高を経験していない。しかし、日本の物価は世界に比べればまだまだ低く、私はこの物価高はむしろ好機だと思っている。この大きな変革にどう対応するか、社内でも勉強会を行っている。難しい時代だが、面白い時代でもあると言える。これからも皆様に支えていただきながら、経営と協会活動に努めて行きたい」と語っている。

三科氏は昭和50年3月慶応義塾大学商学部卒業、昭和53年6月1日 株式会社いちやまマートに入社、平成3年4月28日~現在 同代表取締役社長。

平成13年より社団法人日本セルフ・サービス協会(現:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)理事を務め、常任理事を経て令和3年より全国スーパーマーケット協会副会長を務めている。

また、同協会主催「デリカテッセン・トレードショー」実行委員長も務め、「お弁当・お惣菜大賞」を広く注目されるアワードに育て上げた。

伝達式終了後、受章者各氏は皇居に移動し、天皇陛下に拝謁した。

【2024(令和6)年5月21日第5163号1面】

いちやまマート https://ichiyamamart.com/

【大阪支社】大阪府では憲法記念日に合わせ、府政の振興に功績があり府民の模範となる人物を称える大阪府知事表彰を行っている。本紙関連では大阪府調理食品協同組合元理事長で進興食品工業株式会社社長の山田裕一郎氏、大阪府漬物事業協同組合理事で株式会社ビワコ屋社長の安井裕明氏が産業功労者として表彰の栄誉に浴した。

山田氏は平成13年2月に大阪府調理食品協同組合の監事、平成15年2月に同理事へと就任。理事長の補佐を行い、毎年の組合行事へ積極的に参加し、企画立案から実施まで中心的な役割を果たす。

その功績から同21年2月には副理事長、平成27年2月には理事長へと就任し、培ってきたリーダーシップのもと組合活動の活性化、組合員相互の協力体制をより強固なものとし、組合の振興発展に全力を注いだ。

中でも同組合が運営の一端を担う全国水産加工たべもの展では全国各地の組合とのパイプ役として、たべもの展全体の円滑な運営に力を注いだ。コロナ禍の最中にあった令和4年には主管団体理事長として感染対策を徹底した形式で実施、成功へと導いた。

また佃煮・煮豆のPR事業として無償配布活動にも尽力。平成24年には大阪市中央卸売市場の「ざこばの朝市」での実施を主導した。さらにコロナ禍においては府下の社会福祉協議会へ佃煮・煮豆を無償提供することで住民の生活支援とPRを両立させた。

安井氏は平成21年4月から大阪府漬物事業協同組合理事を務め、総会はじめ各種会合に積極的に参加し、組合活動に協力してきた。また組合青年部においても中心的役割を担い、平成20年に開催した「全漬連青年部会第27回全国大会『大阪大会』」では和太鼓の演舞に加わり、大会を盛り上げるとともに、全国に大阪をアピールした。

平成22年には青年部副部長に就き、同年9月の全漬連地域特産品委員会「大阪大会」開催に協力し、同年11月には難波宮殿公園で開催された「四天王寺ワッソ」に青年部として出店し、大阪の漬物をPRした。

また社業では水なす漬をはじめとする浅漬を大阪一円の生協に卸している。同組合員を主体に組織する「浅漬研究会」では副座長を務め、季節ごとに情報交換を行い、商品の安定供給に努め、府民の食卓に寄与している。

なお、5月7日には憲法施行記念式並びに表彰式が大阪国際会議場(大阪市北区)で開催。式典では、挨拶に立った吉村洋文大阪府知事が、我が国は日本国憲法の下で自由と平和を守りこの日の受賞者たちはその思いを受け継ぎながら事業や地域発展に励んできたことへ敬意と感謝の思いを述べた上で「来年は大阪・関西万博が開催され国内外から大勢の人が集まる。大阪の魅力を世界へ伝える絶好の場となる。それを支えるのは人の力」と受賞者の更なる活躍に期待する言葉を述べ、表彰状を手渡した。

山田氏は平成13年2月に大阪府調理食品協同組合の監事、平成15年2月に同理事へと就任。理事長の補佐を行い、毎年の組合行事へ積極的に参加し、企画立案から実施まで中心的な役割を果たす。

その功績から同21年2月には副理事長、平成27年2月には理事長へと就任し、培ってきたリーダーシップのもと組合活動の活性化、組合員相互の協力体制をより強固なものとし、組合の振興発展に全力を注いだ。

中でも同組合が運営の一端を担う全国水産加工たべもの展では全国各地の組合とのパイプ役として、たべもの展全体の円滑な運営に力を注いだ。コロナ禍の最中にあった令和4年には主管団体理事長として感染対策を徹底した形式で実施、成功へと導いた。

また佃煮・煮豆のPR事業として無償配布活動にも尽力。平成24年には大阪市中央卸売市場の「ざこばの朝市」での実施を主導した。さらにコロナ禍においては府下の社会福祉協議会へ佃煮・煮豆を無償提供することで住民の生活支援とPRを両立させた。

安井氏は平成21年4月から大阪府漬物事業協同組合理事を務め、総会はじめ各種会合に積極的に参加し、組合活動に協力してきた。また組合青年部においても中心的役割を担い、平成20年に開催した「全漬連青年部会第27回全国大会『大阪大会』」では和太鼓の演舞に加わり、大会を盛り上げるとともに、全国に大阪をアピールした。

平成22年には青年部副部長に就き、同年9月の全漬連地域特産品委員会「大阪大会」開催に協力し、同年11月には難波宮殿公園で開催された「四天王寺ワッソ」に青年部として出店し、大阪の漬物をPRした。

また社業では水なす漬をはじめとする浅漬を大阪一円の生協に卸している。同組合員を主体に組織する「浅漬研究会」では副座長を務め、季節ごとに情報交換を行い、商品の安定供給に努め、府民の食卓に寄与している。

なお、5月7日には憲法施行記念式並びに表彰式が大阪国際会議場(大阪市北区)で開催。式典では、挨拶に立った吉村洋文大阪府知事が、我が国は日本国憲法の下で自由と平和を守りこの日の受賞者たちはその思いを受け継ぎながら事業や地域発展に励んできたことへ敬意と感謝の思いを述べた上で「来年は大阪・関西万博が開催され国内外から大勢の人が集まる。大阪の魅力を世界へ伝える絶好の場となる。それを支えるのは人の力」と受賞者の更なる活躍に期待する言葉を述べ、表彰状を手渡した。

【2024(令和6)年5月11日第5162号1面】

<春の褒章叙勲受章者> 三科雅嗣氏が藍綬褒章、柳本一郎氏が旭日双光章

政府は令和6(2024)年春の褒章受章者を28日、叙勲受章者を29日にそれぞれ公表。業界関係者で、褒章は一般社団法人全国スーパーマーケット協会副会長で株式会社いちやまマート代表取締役社長の三科雅嗣氏が藍綬褒章を受章。叙勲では、全国調理食品工業協同組合副理事長で株式会社マルヤナギ小倉屋代表取締役会長の柳本一郎氏が旭日双光章を受章した。(公表順)

【藍綬褒章 三科雅嗣氏】

藍綬褒章受章の三科氏は昭和53年、食料品スーパーマーケットの株式会社いちやまマート(本部:山梨県中央市)に入社。平成3年、同社の代表取締役社長に就任、以来現在まで、スーパーマーケットの経営に携わっている。

中・小型店舗の積極的なスクラップ&ビルドを実施し、店舗面積の拡大と標準化による競争力の強化を推進、地元経済の活性化と雇用の拡大にも寄与している。

「健康的な食生活が幸せをもたらす」を経営理念に、プライベートブランド「美味安心」等の開発も含め、美味しく安心・安全な食品の提供に努めている。

平成13年より社団法人日本セルフ・サービス協会(現:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)理事を務め、常任理事を経て令和3年より一般社団法人全国スーパーマーケット協会副会長を務めている。

また、同協会主催「デリカテッセン・トレードショー」実行委員長も務め、「お弁当・お惣菜大賞」を広く注目されるアワードに育て上げた。

副会長に就任した2021年、リアル商談が困難な状況の中、地域食品メーカーや卸の関係者が移動しなくても商品をアピールできる機会の創出を提言。協会におけるセールスサポート事業『FOOD トレード“アシスト”パッケージ(FTA)』の創設を推進した。

さらに、三科氏は消費者庁「食品ロス削減推進会議」の委員を委嘱され、スーパーマーケットが地域のコミュニティの中心であり、消費者であるお客様の正しい知識普及の促進にふさわしい場であるとして店頭活動への支援を求めると共に、フードバンクの活用や、納品期限の緩和、賞味期限の年月表記への移行推進など、様々な提言を行った。

藍綬褒章受章の三科氏は昭和53年、食料品スーパーマーケットの株式会社いちやまマート(本部:山梨県中央市)に入社。平成3年、同社の代表取締役社長に就任、以来現在まで、スーパーマーケットの経営に携わっている。

中・小型店舗の積極的なスクラップ&ビルドを実施し、店舗面積の拡大と標準化による競争力の強化を推進、地元経済の活性化と雇用の拡大にも寄与している。

「健康的な食生活が幸せをもたらす」を経営理念に、プライベートブランド「美味安心」等の開発も含め、美味しく安心・安全な食品の提供に努めている。

平成13年より社団法人日本セルフ・サービス協会(現:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)理事を務め、常任理事を経て令和3年より一般社団法人全国スーパーマーケット協会副会長を務めている。

また、同協会主催「デリカテッセン・トレードショー」実行委員長も務め、「お弁当・お惣菜大賞」を広く注目されるアワードに育て上げた。

副会長に就任した2021年、リアル商談が困難な状況の中、地域食品メーカーや卸の関係者が移動しなくても商品をアピールできる機会の創出を提言。協会におけるセールスサポート事業『FOOD トレード“アシスト”パッケージ(FTA)』の創設を推進した。

さらに、三科氏は消費者庁「食品ロス削減推進会議」の委員を委嘱され、スーパーマーケットが地域のコミュニティの中心であり、消費者であるお客様の正しい知識普及の促進にふさわしい場であるとして店頭活動への支援を求めると共に、フードバンクの活用や、納品期限の緩和、賞味期限の年月表記への移行推進など、様々な提言を行った。

【三科雅嗣氏の主な略歴】

昭和50年3月慶応義塾大学商学部卒業、昭和53年6月1日 株式会社いちやまマート入社、平成3年4月28日~現在 同代表取締役社長、平成19年12月28日~現在 株式会社美味安心代表取締役、平成23年2月16日~現在 株式会社ビミ・ドゥーエ 代表取締役、平成13年3月5日 社団法人日本セルフ・サービス協会理事、平成21年8月27日 同常任理事(改組、名称変更)、平成30年9月1日 一般社団法人全国スーパーマーケット協会常任理事、令和3年3月24日~現在 同副会長、令和元年11月19日 消費者庁食品ロス削減推進会議委員(~令和5年11月18日)

いちやまマート https://ichiyamamart.com/

【旭日双光章 柳本一郎氏】

柳本氏は、長年の水産物加工業振興功労に対し、この度旭日双光章受章の栄誉に浴した。

柳本氏は、昭和29年3月22日生まれ、70歳。昭和51年3月に神戸大学経営学部卒業後、同54年7月に株式会社小倉屋柳本(現マルヤナギ小倉屋)に入社し、平成7年2月に代表取締役社長就任。令和4年2月から代表取締役会長(現任)。

業界団体では、全国調理食品工業協同組合で平成9年5月より理事。平成27年5月には副理事長、安心安全委員会委員長に就任し、自社における企業行動規範の制定・実践の経験を生かして会員の食品安全に対する意識向上に尽力。会員企業の行動規範制定率を約2割から6割へと引き上げた。

全調食の近畿ブロック会でも平成17~29年でブロック会会長を務め、自身の人脈を生かして国内外での研修会や講師の招聘を積極的に行った。6月29日「佃煮の日」には京都市中央卸売市場での佃煮PR事業を推進した。

また兵庫県調理食品協同組合においては平成30年から現在まで理事長を務め、神戸市の「みのりの祭典」に出店し佃煮・煮豆のPRに尽力した。

このほか一般社団法人兵庫県食品産業協会副会長理事、東灘食品衛生協会会長、一般社団法人神戸市食品衛生協会理事などの要職を務めている。

また柳本氏は、平成17年に兵庫県知事表彰(自治功労)、平成23年に兵庫県知事表彰(食品流通功労)、令和2年に国税庁長官納税表彰を受賞。平成24年には黄綬褒章も受章している。

柳本氏は「業界の皆様の支えがあってのこの度の受章。感謝の気持ちを大切に、業界貢献を続けていきたい」と語った。

【2024(令和6)年5月1日第5161号1面】

柳本氏は、長年の水産物加工業振興功労に対し、この度旭日双光章受章の栄誉に浴した。

柳本氏は、昭和29年3月22日生まれ、70歳。昭和51年3月に神戸大学経営学部卒業後、同54年7月に株式会社小倉屋柳本(現マルヤナギ小倉屋)に入社し、平成7年2月に代表取締役社長就任。令和4年2月から代表取締役会長(現任)。

業界団体では、全国調理食品工業協同組合で平成9年5月より理事。平成27年5月には副理事長、安心安全委員会委員長に就任し、自社における企業行動規範の制定・実践の経験を生かして会員の食品安全に対する意識向上に尽力。会員企業の行動規範制定率を約2割から6割へと引き上げた。

全調食の近畿ブロック会でも平成17~29年でブロック会会長を務め、自身の人脈を生かして国内外での研修会や講師の招聘を積極的に行った。6月29日「佃煮の日」には京都市中央卸売市場での佃煮PR事業を推進した。

また兵庫県調理食品協同組合においては平成30年から現在まで理事長を務め、神戸市の「みのりの祭典」に出店し佃煮・煮豆のPRに尽力した。

このほか一般社団法人兵庫県食品産業協会副会長理事、東灘食品衛生協会会長、一般社団法人神戸市食品衛生協会理事などの要職を務めている。

また柳本氏は、平成17年に兵庫県知事表彰(自治功労)、平成23年に兵庫県知事表彰(食品流通功労)、令和2年に国税庁長官納税表彰を受賞。平成24年には黄綬褒章も受章している。

柳本氏は「業界の皆様の支えがあってのこの度の受章。感謝の気持ちを大切に、業界貢献を続けていきたい」と語った。

【2024(令和6)年5月1日第5161号1面】

マルヤナギ小倉屋 https://www.maruyanagi.co.jp/

業界発展に尽力した栄誉称える

令和5(2023)年秋の叙勲で旭日双光章を受章した元全日本漬物協同組合連合会副会長の大羽恭史氏(東海漬物株式会社代表取締役会長)の受章祝賀会が3月20日、名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで開催された。公益社団法人愛知県漬物協会の曾我公彦会長を発起人代表とした祝賀会は、大村秀章愛知県知事、浅井由崇豊橋市長、中園雅治全日本漬物協同組合連合会会長らの来賓をはじめ、全国から160余名が出席し、盛大に挙行された。

【発起人】(敬称略)代表:曾我公彦(公益社団法人愛知県漬物協会会長)、発起人:岩田孝逸(同副会長)、野田明孝(同)、栗田和典(同)、永井英朗(東海漬物株式会社代表取締役社長)

令和5(2023)年秋の叙勲で旭日双光章を受章した元全日本漬物協同組合連合会副会長の大羽恭史氏(東海漬物株式会社代表取締役会長)の受章祝賀会が3月20日、名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで開催された。公益社団法人愛知県漬物協会の曾我公彦会長を発起人代表とした祝賀会は、大村秀章愛知県知事、浅井由崇豊橋市長、中園雅治全日本漬物協同組合連合会会長らの来賓をはじめ、全国から160余名が出席し、盛大に挙行された。

【発起人】(敬称略)代表:曾我公彦(公益社団法人愛知県漬物協会会長)、発起人:岩田孝逸(同副会長)、野田明孝(同)、栗田和典(同)、永井英朗(東海漬物株式会社代表取締役社長)

祝賀会は華やかな雰囲気の中で開会し、受章者夫妻が入場して登壇。発起人5名が紹介され、発起人代表として曾我公彦氏が挨拶に立った。曾我氏は、「平成4年11月、大羽会長の父上である大羽至氏が勲四等旭日小授章を受章され、翌年祝賀会が開催された。その時の愛知県漬物協会の代表世話人が私の父、曾我米三だった。当時、米三は筆頭副会長で実務のトップをやっていたため、お陰で大役をやらせていただいた。今回の大羽様も何故か私の会長の時に受章され、運命の悪戯なのかと思うが、親子でこのような名誉を仰せつかったことに、ありがたい思いでいっぱいだ」と語った。

また、学者肌である大羽氏の人柄やカリスマ性などについてユーモアたっぷりに触れ、大羽氏が愛知漬協会長時に専務理事として10年以上接してきた経験から、「大羽会長は、自分の会社だけ良ければいいという考え方ではなく、漬物業界全体を盛り上げていこう、50年先も漬物業をみんなでやっていきたいと考え、そんな大羽様の人柄でこの旭日双光章がいただけたのだと私は思っている。今後も体を大事に、会社は永井社長とご子息の儀周さんに任せ、まだまだ業界のために汗を流してもらいたい」と挨拶を締めくくった。

来賓祝辞として、大村秀章愛知県知事は公務のため到着が遅れていたため、浅井由崇豊橋市長、神野吾郎豊橋商工会議所会頭が挨拶に立った。

浅井市長は、商工会の先輩にあたる大羽氏の略歴を紹介した後、「豊橋市民の家庭には、どこの冷蔵庫にも『きゅうりのキューちゃん』と『こくうまキムチ』が入っていると思うが、これら東海漬物の大ヒット商品を市長として誇らしく思っている。同社を漬物のリーディングカンパニーに育てた大羽様は、業界発展にも熱心に取り組まれた。また、漬物の表記を〝TSUKEMONO〟として世界に発信し、和食のユネスコ無形文化遺産登録にも貢献されたと思う。これからも引き続き豊橋の経済発展にご尽力いただければありがたく思う」と述べた。

神野会頭は「漬物は食文化の大事な武器。大羽様は常に変化を捉え、根っこの部分を大事にしながら『キューちゃん』をどう発展させるか考えてこられた。その後、新しい漬物の柱となる『こくうまキムチ』を開発し、キムチ鍋で食べさせる実演をスーパーで行うなど、ゼロから1を生む発想は大変勉強になった。商工会議所食品業部会では、保健所との協力で工場見学を行うなど、一つ一つの実績が今回の受章につながったと思う」と賛辞を送った。

続いて、大羽氏より曾我公彦愛知県漬物事業協同組合理事長に、記念品目録の贈呈が行われた後、大羽氏が受章者挨拶を行った。

大羽氏は、出席者への謝辞を述べた後、「私がこのような章をいただけたのは、愛知県漬物協会の会長や全日本漬物協同組合連合会で長らく役を務めさせていただいたことへのご褒美だと思っている」と話し、関係各位の協力に謝意を表した。

また、家族と令夫人の真理子氏への感謝の気持ちも伝え、「今後も助けてもらいながら生きて参りたいと思う。本日ご出席の皆様には、これからもご助力をいただけるようお願いしたい」と述べた(謝辞全文別掲)。

続いて、発起人の岩田孝逸副会長が乾杯発声の音頭を取り、祝宴がスタート。間もなく、公務により遅れていた大村県知事が到着し、挨拶に登壇した。

愛知県漬物協会の名誉会長でもある大村知事は、大羽氏の愛知漬協会長時の功績に触れながら、「在任期間中は食の安全安心、漬物製造における衛生管理手法の確立に取り組まれ、業界を牽引されてきた。愛知県は漬物生産が盛んな地域でもあり、大羽様の手腕に心から敬意を表する。特に2018年、小規模事業所向けに作成された衛生管理の手引書は、現在でも食の安全安心、衛生管理手法のバイブルとして活用されている。この他にも、漬物文化の普及啓発にも力を発揮されてきた。大羽様の漬物と食品業界に対する熱意と責任感、そして奥様はじめ家族の皆様の献身的な支えにも心から敬意を表する。愛知県は漬物をはじめ味噌、醤油、酒など発酵食文化が揃っているが、漬物はその大きな柱なので、皆様と一緒に盛り上げていきたい。大羽様には愛知県の漬物製造業をけん引するトップランナーとして、今後もご活躍され、経験や技術を活かして後進の育成にもご尽力をお願いしたい」と述べた。

また、学者肌である大羽氏の人柄やカリスマ性などについてユーモアたっぷりに触れ、大羽氏が愛知漬協会長時に専務理事として10年以上接してきた経験から、「大羽会長は、自分の会社だけ良ければいいという考え方ではなく、漬物業界全体を盛り上げていこう、50年先も漬物業をみんなでやっていきたいと考え、そんな大羽様の人柄でこの旭日双光章がいただけたのだと私は思っている。今後も体を大事に、会社は永井社長とご子息の儀周さんに任せ、まだまだ業界のために汗を流してもらいたい」と挨拶を締めくくった。

来賓祝辞として、大村秀章愛知県知事は公務のため到着が遅れていたため、浅井由崇豊橋市長、神野吾郎豊橋商工会議所会頭が挨拶に立った。

浅井市長は、商工会の先輩にあたる大羽氏の略歴を紹介した後、「豊橋市民の家庭には、どこの冷蔵庫にも『きゅうりのキューちゃん』と『こくうまキムチ』が入っていると思うが、これら東海漬物の大ヒット商品を市長として誇らしく思っている。同社を漬物のリーディングカンパニーに育てた大羽様は、業界発展にも熱心に取り組まれた。また、漬物の表記を〝TSUKEMONO〟として世界に発信し、和食のユネスコ無形文化遺産登録にも貢献されたと思う。これからも引き続き豊橋の経済発展にご尽力いただければありがたく思う」と述べた。

神野会頭は「漬物は食文化の大事な武器。大羽様は常に変化を捉え、根っこの部分を大事にしながら『キューちゃん』をどう発展させるか考えてこられた。その後、新しい漬物の柱となる『こくうまキムチ』を開発し、キムチ鍋で食べさせる実演をスーパーで行うなど、ゼロから1を生む発想は大変勉強になった。商工会議所食品業部会では、保健所との協力で工場見学を行うなど、一つ一つの実績が今回の受章につながったと思う」と賛辞を送った。

続いて、大羽氏より曾我公彦愛知県漬物事業協同組合理事長に、記念品目録の贈呈が行われた後、大羽氏が受章者挨拶を行った。

大羽氏は、出席者への謝辞を述べた後、「私がこのような章をいただけたのは、愛知県漬物協会の会長や全日本漬物協同組合連合会で長らく役を務めさせていただいたことへのご褒美だと思っている」と話し、関係各位の協力に謝意を表した。

また、家族と令夫人の真理子氏への感謝の気持ちも伝え、「今後も助けてもらいながら生きて参りたいと思う。本日ご出席の皆様には、これからもご助力をいただけるようお願いしたい」と述べた(謝辞全文別掲)。

続いて、発起人の岩田孝逸副会長が乾杯発声の音頭を取り、祝宴がスタート。間もなく、公務により遅れていた大村県知事が到着し、挨拶に登壇した。

愛知県漬物協会の名誉会長でもある大村知事は、大羽氏の愛知漬協会長時の功績に触れながら、「在任期間中は食の安全安心、漬物製造における衛生管理手法の確立に取り組まれ、業界を牽引されてきた。愛知県は漬物生産が盛んな地域でもあり、大羽様の手腕に心から敬意を表する。特に2018年、小規模事業所向けに作成された衛生管理の手引書は、現在でも食の安全安心、衛生管理手法のバイブルとして活用されている。この他にも、漬物文化の普及啓発にも力を発揮されてきた。大羽様の漬物と食品業界に対する熱意と責任感、そして奥様はじめ家族の皆様の献身的な支えにも心から敬意を表する。愛知県は漬物をはじめ味噌、醤油、酒など発酵食文化が揃っているが、漬物はその大きな柱なので、皆様と一緒に盛り上げていきたい。大羽様には愛知県の漬物製造業をけん引するトップランナーとして、今後もご活躍され、経験や技術を活かして後進の育成にもご尽力をお願いしたい」と述べた。

笑福亭鶴瓶氏もメッセージ 漬物文化の発展に人生を捧げる

大羽氏へのスペシャルメッセージとして、昨年まで東海漬物のCMキャラクターを務めていた笑福亭鶴瓶氏と現在CMキャラクターを務めている清野菜名氏より、ビデオメッセージがスクリーンに投影された。

鶴瓶氏は、「こんな素晴らしい章を受章され、国に貢献されてきたと思いますので、まだまだ色々な章を目指していただきたい。本当におめでとうございます」と述べた。

清野氏は「大羽会長が受章されたことは私もとても嬉しい。『キューちゃん』は食べると幸せな気持ちになるが、それも変わらない味を作り続けてこられたからこそだと思う。これからもたくさんの人に愛される漬物を作り続けてください」とメッセージを送った。

続いて、中園雅治全日本漬物協同組合連合会会長、宮尾茂雄全国漬物検査協会会長、永井秀典豊橋商工会議所食品業部会部会長が来賓祝辞を述べた。

中園会長は、「以前、業界のトップに学べと大羽氏の話をお聞きしたが、データを取り、それを分析することが大切という話を伺った。それが私の今日にもつながっていると思う」と語った。また、大羽氏の全漬連での数々の業務履歴を紹介し、「平成30年、食品衛生法改正によるHACCP手引書作成検討委員会での大羽様の功績は大きいものがあり、さらに発酵漬物認定制度の制定においても陣頭指揮をとっていただいた。これらの長年にわたる貢献が認められ、このような輝かしい日を迎えられたことに、心からお祝いを申し上げる」と各事業での大きな功績を称えた。

宮尾会長は、全漬検で長年副会長を務めた大羽氏との接点を語り、「当協会の漬物技術研究セミナーは今年で32回を数えるが、大羽様には毎回出席していただき、資料作りや社員の方の研究発表にもご協力いただいている。また、東海漬物が設立された漬物機能研究所は大変立派な施設で、漬物の将来は明るいと感じている。大羽様にはこれからも業界の底上げにご尽力いただきたい」と述べた。

永井部会長は、大羽氏の後任として食品業部会の部会長に就任し、普段の大羽氏との付き合いから、「本人はもっとしゃべりたいのではないか」と登壇を促すなど、大羽氏の人となりをユーモアたっぷりに紹介し、「これからも豊橋の経済発展に貢献していただきたい」と語った。

各界から多数寄せられた祝電披露の後、愛知県漬物協会公式キャラクター「アイチタルオ大王」と、「きゅうりのキューちゃん」のオフィシャルキャラクターである「キューちゃん坊や」がサプライズで入場。初共演の2人で「祝・旭日双光章受章 大羽恭史会長」の横断幕を掲げ祝福した。

続いて、花束贈呈として大羽氏のお孫さんである大羽彩鈴(あいり)さん(恭史氏の子息、儀周氏のお嬢さん)と、針生英依(はなえ)さん(恭史氏の息女、百合子さんのお嬢さん)がお祝いの花束贈呈を行った。彩鈴さんは「じいじはたまに、お寿司屋さんに連れて行ってくれて嬉しいです。あと、お兄ちゃんたちに色々お話を聞かせてくれているのを知っています。難しい話だけど、いつか私も分かるようになりたいです。ばあばは、家族が病気の時に心配してきてくれます。もし、じいじとばあばが病気になって困っていたら助けに行くよ。長生きしてね」と感謝の気持ちを述べた。

英依さんは、「じいじとはお家が遠くてたまにしか会えないけど、豊橋に遊びに行くといつもニコニコ優しくて、一緒に公園に行ってくれたりするから大好きです。ばあばは、いつも美味しいご飯を作ってくれたり、色々な所に連れて行ってくれるから大好きです」とメッセージを送った。

宴もたけなわのうちに、中締めとして発起人の永井英朗東海漬物社長が登壇。永井社長は、恭史氏の父上である至氏の叙勲歴を紹介し、「今朝、クローゼットから白いネクタイを探して裏を見ると、『叙勲記念 大羽』と書いてあった。大羽会長が漬物の伝統文化を守り、漬物の素晴らしさを広めるとともに、和食文化にまで及ぶ様々な貢献が認められ、今回の叙勲につながったと思う。会長はHACCPの導入や漬物製造管理士制度の確立、運営にも力を注いだ。振り返ってみれば、会長は当社の経営者になることを運命づけられていたが、それだけにはとどまらず、漬物を愛し、漬物を研究し、漬物文化を守り、広げることに人生を捧げたと、奥様の次に近くで見ている私は強く感じている。しかしながら、その目的を達成するには行政、業界、関係各位のご協力がなければ、到底なし得なかったことだと思う。現代は多様性の時代で、ほとんど使われない言葉に内助の功があるが、奥様である真理子様の内助の功は、会長にとって何ものにも代えがたい強力な応援団であったと確信している。真理子様には今後も、多様性に満ちた今風の内助の功を引き続きお願いしたい」と述べ、三本締めの音頭を取って、祝賀会はお開きとなった。

[大羽会長謝辞]

「本日は、私の旭日双光章受章祝賀会にご出席いただき、誠にありがたく思っている。なぜ私がこのような章をいただけたのかというと、一言で言えば、愛知県漬物協会の会長を10年務めさせていただいたこと、全日本漬物協同組合連合会でも長らく役を務めさせていただいたことへのご褒美だと思っている。私が愛知県漬物協会の会長に就任したのは2011年だが、2012年に北海道でO‐157腸管出血性大腸菌の食中毒で死亡者が出る事件が発生した。これを何とか抑えなければいけないということで、国においても県においても安全安心のためにHACCPを取り入れる指導書を作成し、お客様が漬物を安心して食べていただけるよう努力してきた。それらを認めていただいたことが、今日の祝賀会に結び付いたのではないかと思っている。もちろん、これは私だけがやった仕事ではなく、本日ご参列いただいた愛知県漬物協会会員の皆様、全日本漬物協同組合連合会の皆様、一般社団法人全国漬物検査協会の皆様のお力であり、東海漬物のお取引先の皆様のご協力と、弊社の社員の助力があって受章に結び付いたと思っている。それ以上に私を支えてくれたのが家族であり、妻の真理子のお陰だと思っている。なかなか妻には頭が上がらないが、今後も助けてもらいながら生きて参りたいと思う。本日ご出席の皆様には、これからもご助力をいただけるようお願いし、御礼のご挨拶とさせていただく」

[大羽恭史氏略歴]

大羽氏は愛知県豊橋市上野町生まれ、73歳。

1999年に東海漬物株式会社の社長に就任。現在は代表取締役会長として、関係会社7社を含む東海漬物グループ全体を束ねている。

業界を代表する「きゅうりのキューちゃん」は、発売59年のロングセラー商品として広く知られている。また、2000年に稼働開始し、2004年に販売開始した「こくうま」キムチは100億円商材に成長した。

漬物文化継承のため、公益社団法人愛知県漬物協会会員各社の工場見学会を実施する他、食育後援活動として「ぬか漬け教室」を開催し、平成30年度には1万1000人を超える参加があるなど、漬物文化の普及啓発に貢献した。

業界関係では、2011年5月から10年に亘り愛知県漬物協会の会長を務め、「漬物技術研究会」を開催するなど、漬物生産を担う会員企業の衛生手法の向上に取り組むとともに、全漬連と協力し、会員企業の浅漬生産の課題発見アンケート調査を継続して行うことで会員企業の助け合い、協力して食の安全・安心を推進した。

その他、発酵漬物認定制度を作り、業界の地位向上に貢献。また、白菜収穫の機械化を起用し、生産性向上に貢献した。

【大羽恭史(おおば・やすふみ)氏 略歴】

▼生年月日=昭和24年12月7日

▼現住所=愛知県豊橋市上野町

▼学歴=昭和47年3月 学習院大学経済学部経済学科卒業

▼職歴=昭和49年6月 インターパブリック博報堂勤務、昭和52年4月 東海漬物製造株式会社勤務、平成11年11月 東海漬物製造株式会社代表取締役社長

▼現在=東海漬物株式会社代表取締役会長、株式会社荒井食品代表取締役会長、株式会社太陽漬物相談役、九州農産株式会社相談役、株式会社霧島農産取締役副社長

▼関係団体に関する経歴現在=公益社団法人愛知県漬物協会顧問兼理事、愛知県漬物事業協同組合監事、中部漬物協会相談役、一般社団法人全国漬物檢査協会筆頭副会長、包装食品技術協会理事

▼主たる表彰歴=平成21年1月 愛知県知事表彰(漬物産業振興)、平成25年7月 農林水産大臣表彰(JAS制度発展功績)、平成31年8月 豊橋市表彰市勢功労者(産業振興)

大羽氏は愛知県豊橋市上野町生まれ、73歳。

1999年に東海漬物株式会社の社長に就任。現在は代表取締役会長として、関係会社7社を含む東海漬物グループ全体を束ねている。

業界を代表する「きゅうりのキューちゃん」は、発売59年のロングセラー商品として広く知られている。また、2000年に稼働開始し、2004年に販売開始した「こくうま」キムチは100億円商材に成長した。

漬物文化継承のため、公益社団法人愛知県漬物協会会員各社の工場見学会を実施する他、食育後援活動として「ぬか漬け教室」を開催し、平成30年度には1万1000人を超える参加があるなど、漬物文化の普及啓発に貢献した。

業界関係では、2011年5月から10年に亘り愛知県漬物協会の会長を務め、「漬物技術研究会」を開催するなど、漬物生産を担う会員企業の衛生手法の向上に取り組むとともに、全漬連と協力し、会員企業の浅漬生産の課題発見アンケート調査を継続して行うことで会員企業の助け合い、協力して食の安全・安心を推進した。

その他、発酵漬物認定制度を作り、業界の地位向上に貢献。また、白菜収穫の機械化を起用し、生産性向上に貢献した。

【大羽恭史(おおば・やすふみ)氏 略歴】

▼生年月日=昭和24年12月7日

▼現住所=愛知県豊橋市上野町

▼学歴=昭和47年3月 学習院大学経済学部経済学科卒業

▼職歴=昭和49年6月 インターパブリック博報堂勤務、昭和52年4月 東海漬物製造株式会社勤務、平成11年11月 東海漬物製造株式会社代表取締役社長

▼現在=東海漬物株式会社代表取締役会長、株式会社荒井食品代表取締役会長、株式会社太陽漬物相談役、九州農産株式会社相談役、株式会社霧島農産取締役副社長

▼関係団体に関する経歴現在=公益社団法人愛知県漬物協会顧問兼理事、愛知県漬物事業協同組合監事、中部漬物協会相談役、一般社団法人全国漬物檢査協会筆頭副会長、包装食品技術協会理事

▼主たる表彰歴=平成21年1月 愛知県知事表彰(漬物産業振興)、平成25年7月 農林水産大臣表彰(JAS制度発展功績)、平成31年8月 豊橋市表彰市勢功労者(産業振興)

京都府漬物協同組合青年部会 50周年式典を盛大に SDGsや食育で未来へバトン

【大阪支社】京都府漬物協同組合青年部会(栗山貴行会長)は2月20日、ホテルオークラ京都で創立50周年記念式典(奥野龍実行委員長)を開催。来賓、賛助会員、親組合、青年部会OBら合わせて70余名が出席し、記念の節目を盛大に祝した。

栗山会長は「青年部会は会員同士の融和を趣旨に設立され、その思いは先輩方から受け継がれてきた。今日は新たな半世紀へ向けた第一歩となる。式典前には会員と漬物業界からの来賓の皆様にSDGsを題材としたカードゲームに参加してもらったのも、後輩へバトンを繋いでいく意識を高めるためだ」と青年部会の歴史を振り返りつつ、未来へ向けた決意を宣言した。

来賓には山下晃正副知事、林野雅史全漬連副会長、平井達雄関西漬物協会会長らをはじめ多数を招いた。山下副知事は、茶道などで教えを受け入れ自分なりに発展させていくことを示す言葉「守破離」を紹介し、京漬物の伝統を受け継ぎながら発展させてほしいと語った。

また青年部会OBでもある平井会長は「青年部会では仕事のことから人付き合いの仕方まで何でも教えてもらった。漬物の未来は皆様次第。今の時期を大切にしてほしい」と激励の言葉を贈った。

懇親会の途中には、写真や新聞紙面を通じて50年間を振り返る動画や、歴代会長の写真を用いた記念トランプが披露され、「懐かしい」と声が漏れる場面もあった。

最後は次期会長を務める児嶋真司氏が「会員同士の交流を大切にしつつ、食育活動を強化したい」と決意を表明した。

また、奥野実行委員長が「今年1年間、50周年記念事業として漬物製造管理士試験への受検推進や研修旅行などにも取り組み一層絆が深まった」と感極まった様子で振り返り、来場者に感謝の言葉を述べ閉会の挨拶とした。

栗山会長は「青年部会は会員同士の融和を趣旨に設立され、その思いは先輩方から受け継がれてきた。今日は新たな半世紀へ向けた第一歩となる。式典前には会員と漬物業界からの来賓の皆様にSDGsを題材としたカードゲームに参加してもらったのも、後輩へバトンを繋いでいく意識を高めるためだ」と青年部会の歴史を振り返りつつ、未来へ向けた決意を宣言した。

来賓には山下晃正副知事、林野雅史全漬連副会長、平井達雄関西漬物協会会長らをはじめ多数を招いた。山下副知事は、茶道などで教えを受け入れ自分なりに発展させていくことを示す言葉「守破離」を紹介し、京漬物の伝統を受け継ぎながら発展させてほしいと語った。

また青年部会OBでもある平井会長は「青年部会では仕事のことから人付き合いの仕方まで何でも教えてもらった。漬物の未来は皆様次第。今の時期を大切にしてほしい」と激励の言葉を贈った。

懇親会の途中には、写真や新聞紙面を通じて50年間を振り返る動画や、歴代会長の写真を用いた記念トランプが披露され、「懐かしい」と声が漏れる場面もあった。

最後は次期会長を務める児嶋真司氏が「会員同士の交流を大切にしつつ、食育活動を強化したい」と決意を表明した。

また、奥野実行委員長が「今年1年間、50周年記念事業として漬物製造管理士試験への受検推進や研修旅行などにも取り組み一層絆が深まった」と感極まった様子で振り返り、来場者に感謝の言葉を述べ閉会の挨拶とした。

【2024(令和6)年3月1日第5155号1面、3月11日第5156号6面】

【大阪支社】公益社団法人愛知県漬物協会(曾我公彦会長)は2月26日、創立70周年を記念して「愛知県漬物振興大会」を名鉄グランドホテルで開催した。会員、賛助会員に加えて協会名誉会長である大村秀章愛知県知事や中園雅治全漬連会長をはじめ多数の来賓を迎え、協会の永年の隆盛を祝った。

大村知事は「愛知県漬物協会は昭和28年に創立されて以来、業界をリードし『漬物王国愛知』とも呼ばれるほどに育て上げた。愛知県は漬物以外にも日本酒、酢、醤油、たまり、味噌と発酵食が発展してきた歴史がある。県としても、漬物を中心とした発酵食品のPRに一層力を入れていきたい」と今後も連携を深めていくことを誓った。

曾我会長は関係者へ感謝の言葉を述べた上で「当協会は戦後、企業個々では難しい課題に対処するため設立され、実際に様々な問題を解決してきた」と歴史に触れ、先人の活動に敬意を示した。

また「当協会の特徴は公益社団法人として公益事業に取り組んでいること、また県知事を名誉会長に迎えている通りに県との連携が強く多大な支援をいただいていることが挙げられる。これを意識すると、当協会でできること、また会員の皆様にとって役立てることはまだまだたくさんあると気付いた。これからも積極的に活動していきたい」と力強く宣言した。

式典では中園会長ら来賓から、漬物業界を常にリードしてきた協会の功績へ、感謝と賞賛の言葉が送られた。また、漬物振興功労者として佐藤善雄理事へ知事表彰、7名に会長表彰として表彰状が手渡された。

さらに記念事業の一つとして、子ども食堂の運営支援を行う愛知県社会福祉協議会へ漬物の寄付目録を贈呈。今後も寄付事業を継続していくことを宣言した。

式典終了後には懇親会も開かれ、最後は岩田孝逸副会長による中締めで協会の永続を誓い合い、閉会した。

(小林悟空)

大村知事は「愛知県漬物協会は昭和28年に創立されて以来、業界をリードし『漬物王国愛知』とも呼ばれるほどに育て上げた。愛知県は漬物以外にも日本酒、酢、醤油、たまり、味噌と発酵食が発展してきた歴史がある。県としても、漬物を中心とした発酵食品のPRに一層力を入れていきたい」と今後も連携を深めていくことを誓った。

曾我会長は関係者へ感謝の言葉を述べた上で「当協会は戦後、企業個々では難しい課題に対処するため設立され、実際に様々な問題を解決してきた」と歴史に触れ、先人の活動に敬意を示した。

また「当協会の特徴は公益社団法人として公益事業に取り組んでいること、また県知事を名誉会長に迎えている通りに県との連携が強く多大な支援をいただいていることが挙げられる。これを意識すると、当協会でできること、また会員の皆様にとって役立てることはまだまだたくさんあると気付いた。これからも積極的に活動していきたい」と力強く宣言した。

式典では中園会長ら来賓から、漬物業界を常にリードしてきた協会の功績へ、感謝と賞賛の言葉が送られた。また、漬物振興功労者として佐藤善雄理事へ知事表彰、7名に会長表彰として表彰状が手渡された。

さらに記念事業の一つとして、子ども食堂の運営支援を行う愛知県社会福祉協議会へ漬物の寄付目録を贈呈。今後も寄付事業を継続していくことを宣言した。

式典終了後には懇親会も開かれ、最後は岩田孝逸副会長による中締めで協会の永続を誓い合い、閉会した。

(小林悟空)

【2024(令和6)年3月1日第5155号1面、3月11日第5156号6面】

【大阪支社】第67回全国水産加工たべもの展の最終審査が2月21日、大阪市内の大阪キャッスルホテルにて開催された。

応募総数は812品と全国から自慢の水産加工品が集い、厳正な審査の下、各賞作品が決定された。

最高位の農林水産大臣賞を受賞したのは4品。水産ねり製品部門から「大阪産大根人参こんにゃく天」(魚万商店、奈良県)、水産物つくだ煮部門から「なつれさくらます昆布巻き」(かね七、富山県)、加工昆布から「現代の名工竹紙昆布」(敦賀昆布、福井県)、節類から「海苔いわし」(水谷商店、静岡県)が受賞した。

今回の応募数は水産ねり製品が118品、水産物つくだ煮が283品、加工昆布が249品、節類が162品の合計812品。この中から一次審査・二次審査・最終審査を突破した52品が栄冠に輝いた。

最終審査の審査委員は、学識経験者や一次生産者、行政関係者らの他、たべもの展の運営を務めた大阪府調理食品協同組合、日本昆布協会、大蒲水産加工業協同組合、大阪鰹節類商工業協同組合の代表者らが務めた。

審査委員長には近畿大学農学部名誉教授の塚正泰之氏が就き、食味の良さは勿論のこと、外観や地域性、健康性、市場性など多様な角度から審査を行った。

審査は日本昆布協会の池上時治郎専務理事による司会進行の下進められ、運営代表としても挨拶に立ち「各社が日々試行錯誤して、商品開発に努められてきたことが伝わってくる商品ばかりだ。たべもの展が業界の励みになることを願っている」と話した。

塚正審査委員長は「たべもの展は長い歴史を持つ審査会で、各社最高の技術を投じた作品で応募されている。それに応えられるよう、あらゆる角度から審査を行う」と語った。

表彰式は3月22日、大阪キャッスルホテルでの開催を予定している。

なお祝賀会も同日の表彰式後に行われる。

(大阪支社 高澤尚揮)

応募総数は812品と全国から自慢の水産加工品が集い、厳正な審査の下、各賞作品が決定された。

最高位の農林水産大臣賞を受賞したのは4品。水産ねり製品部門から「大阪産大根人参こんにゃく天」(魚万商店、奈良県)、水産物つくだ煮部門から「なつれさくらます昆布巻き」(かね七、富山県)、加工昆布から「現代の名工竹紙昆布」(敦賀昆布、福井県)、節類から「海苔いわし」(水谷商店、静岡県)が受賞した。

今回の応募数は水産ねり製品が118品、水産物つくだ煮が283品、加工昆布が249品、節類が162品の合計812品。この中から一次審査・二次審査・最終審査を突破した52品が栄冠に輝いた。

最終審査の審査委員は、学識経験者や一次生産者、行政関係者らの他、たべもの展の運営を務めた大阪府調理食品協同組合、日本昆布協会、大蒲水産加工業協同組合、大阪鰹節類商工業協同組合の代表者らが務めた。

審査委員長には近畿大学農学部名誉教授の塚正泰之氏が就き、食味の良さは勿論のこと、外観や地域性、健康性、市場性など多様な角度から審査を行った。

審査は日本昆布協会の池上時治郎専務理事による司会進行の下進められ、運営代表としても挨拶に立ち「各社が日々試行錯誤して、商品開発に努められてきたことが伝わってくる商品ばかりだ。たべもの展が業界の励みになることを願っている」と話した。

塚正審査委員長は「たべもの展は長い歴史を持つ審査会で、各社最高の技術を投じた作品で応募されている。それに応えられるよう、あらゆる角度から審査を行う」と語った。

表彰式は3月22日、大阪キャッスルホテルでの開催を予定している。

なお祝賀会も同日の表彰式後に行われる。

(大阪支社 高澤尚揮)

【2024(令和6)年3月1日第5155号2面】

青年部はPR販売会を運営

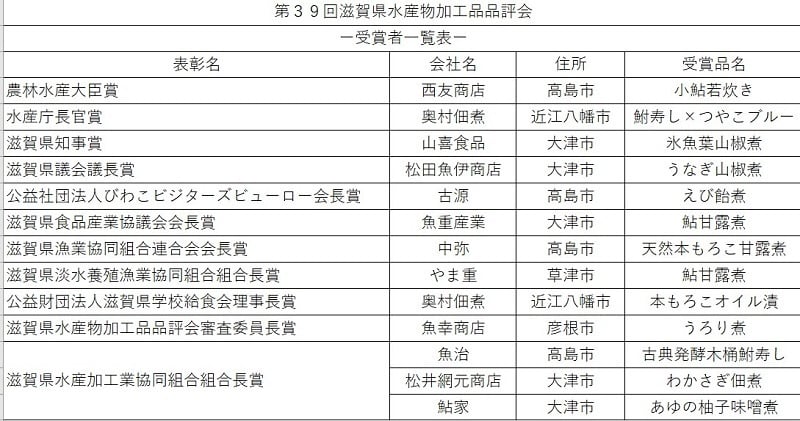

【大阪支社】滋賀県水産加工業協同組合(奥村龍男組合長)が主催する、第39回滋賀県水産物加工品品評会が2月16日、滋賀県草津市の近鉄百貨店草津店で開催された。

出品された中から、農林水産大臣賞に西友商店の「小鮎若炊き」、水産庁長官賞に奥村佃煮の「鮒寿し×つやこブルー」、滋賀県知事賞に山喜食品の「氷魚葉山椒煮」、県議長賞に松田魚伊商店「うなぎ山椒煮」がそれぞれ選出された。

古源の「えび飴煮」はびわこビジターズビューロー会長賞、魚重産業の「鮎甘露煮」は滋賀県食品産業協議会会長賞、中弥の「天然本もろこ甘露煮」は滋賀県漁業協同組合連合会会長賞を受賞した。

主催者を代表して奥村龍男組合長は「今回も品質、加工技術ともに選りすぐりの製品が審査された。近年、伝統性にとらわれない、若年層の関心を引く製品が開発・販売されており、佃煮や鮒寿し文化の継承を期待している」と挨拶した。

審査委員長の澤田宣雄氏(滋賀漁協連合会専務理事)は「もろこ、鮎など湖魚の原料不足は年々深刻だ。さらに、消費者の佃煮・煮豆、鮒寿し離れも進んでいる。原料調達と消費拡大の両方に努めて欲しい」とコメントした。

出品された中から、農林水産大臣賞に西友商店の「小鮎若炊き」、水産庁長官賞に奥村佃煮の「鮒寿し×つやこブルー」、滋賀県知事賞に山喜食品の「氷魚葉山椒煮」、県議長賞に松田魚伊商店「うなぎ山椒煮」がそれぞれ選出された。

古源の「えび飴煮」はびわこビジターズビューロー会長賞、魚重産業の「鮎甘露煮」は滋賀県食品産業協議会会長賞、中弥の「天然本もろこ甘露煮」は滋賀県漁業協同組合連合会会長賞を受賞した。

主催者を代表して奥村龍男組合長は「今回も品質、加工技術ともに選りすぐりの製品が審査された。近年、伝統性にとらわれない、若年層の関心を引く製品が開発・販売されており、佃煮や鮒寿し文化の継承を期待している」と挨拶した。

審査委員長の澤田宣雄氏(滋賀漁協連合会専務理事)は「もろこ、鮎など湖魚の原料不足は年々深刻だ。さらに、消費者の佃煮・煮豆、鮒寿し離れも進んでいる。原料調達と消費拡大の両方に努めて欲しい」とコメントした。

農林水産大臣賞を受賞した西友商店の長澤淳執行役員(代理出席)は、「受賞製品は、琵琶湖で獲れた小鮎を浅炊き風に炊き上げ、山椒を入れて風味豊かに仕上げている。歴史のある本品評会で栄誉を授かり大変光栄だ。当社一同励みになる」と謝辞を述べた。

水産庁長官賞を受賞した奥村佃煮の奥村龍男取締役会長は「一般的な鮒寿しは卵を持つメスを用いるが、本商品はオスを使用し、卵の代わりにお腹にブルーチーズを詰めている。鮒寿しとブルーチーズのダブル醗酵を楽しめ、洋酒との相性も抜群だ」と自慢の逸品であることを語った。

なお、主催者の滋賀県水産加工業協同組合の青年部は、品評会に併せ、2月16日~18日の3日間、同百貨店1階のイベントスペースで販売会を実施。組合企業の鮒寿し、エビ豆などの一般消費者へのPRに励んだ。初日の午前中に夫婦で1万円分の商品を購入する人もいた。

令和5(2023)年秋の叙勲・褒章で黄綬褒章を受章した元全日本漬物協同組合連合会(全漬連)常務理事、元佐賀県漬物工業協同組合代表理事の前田節明氏(前田食品工業代表取締役会長)の「黄綬褒章受章祝賀会」が2月20日、ホテルニューオータニ佐賀(佐賀市)で開催され、全国から来賓多数が出席した。

前田食品工業からは、前田龍哉社長、節明氏の息女である前田圭子さんとその子息でお孫さんの太絆(たいき)くんらも出席し、慶事を祝った。

同祝賀会は佐賀県漬物工業協同組合(広瀬忠伸代表理事)の主管で行われ、田中宏昌氏(松浦竹田ファーム社長)の司会で開会。発起人代表として、広瀬代表理事(広瀬仙吉商店社長)が挨拶に立った。

広瀬氏は出席者各位にお礼を述べた後、前田氏の受章経緯を説明。「今回の受章は、長年に亘り組合活動にご尽力いただいたこと、佐賀県の農業、そしてそれらの農産物を使った発酵食品を熱心に探求され、佐賀の食文化に多大なる貢献をされてきたことが認められたものと、大変嬉しく思う。本日はお開きの時間まで、この輝かしい名誉を共に祝福していただきたい」と述べた後、本日の主役である前田氏が登壇した。

続いて、佐賀県副知事の落合裕二氏、全漬連会長の中園雅治氏(中園久太郎商店社長)、秋本食品社長の秋本善明氏の3名が祝辞を述べた。

落合副知事は、黄綬褒章が農業・商工業分野での貢献者に与えられるものと説明し、「前田様は自社の経営において、高菜栽培では土にこだわり、業界でも初となる冷凍保存で、季節商品だった青高菜漬を年間通じて提供された。また、漬物組合においても10年以上に亘り代表理事として業界を引っ張っていただいた中で、青年部会全国大会の開催や、イタリア国際博覧会出展などでご活躍された。今後も、県内漬物産業の更なる発展にご支援を頂きたい」と述べた。

中園会長は、前田氏が社業に携わってきた経緯を詳しく説明し、「その誠実さと円満な人柄、豊かな見識と行動力が、本日の社業の隆盛と評価を高めてこられた原動力である。全漬連では理事、常務理事を歴任され、また地域特産品委員会の委員長として、地域特産漬物の振興発展のため、地域の伝統と文化に裏打ちされた特産品の掘り起こしに率先して取り組まれたことは、高く評価されている。今後とも健康に留意され、生涯現役でのご活躍をお祈りする」と述べた。

秋本社長は、秋本会で前田氏に初めて出会った時の思い出に触れ、「最初は頑固一徹な印象だったが、お付き合いすると気さくなお人柄であることが分かった。しかし、商品造りの面では一切妥協せず、高菜を大きな木樽に漬込まれ、伝統的な製法を守り継いでおられる。異物除去においては、高菜の葉を一枚一枚手でめくって洗浄されていることに感服した。品質にこだわった品物造りが評価され、今回の受章につながったと思う。まだまだご自身でトラックを運転して原料を搬入されるなど、現役を続けられていると伺っているが、くれぐれも健康に留意され、今後もご活躍をお祈りする」と述べた。

前田食品工業からは、前田龍哉社長、節明氏の息女である前田圭子さんとその子息でお孫さんの太絆(たいき)くんらも出席し、慶事を祝った。

同祝賀会は佐賀県漬物工業協同組合(広瀬忠伸代表理事)の主管で行われ、田中宏昌氏(松浦竹田ファーム社長)の司会で開会。発起人代表として、広瀬代表理事(広瀬仙吉商店社長)が挨拶に立った。

広瀬氏は出席者各位にお礼を述べた後、前田氏の受章経緯を説明。「今回の受章は、長年に亘り組合活動にご尽力いただいたこと、佐賀県の農業、そしてそれらの農産物を使った発酵食品を熱心に探求され、佐賀の食文化に多大なる貢献をされてきたことが認められたものと、大変嬉しく思う。本日はお開きの時間まで、この輝かしい名誉を共に祝福していただきたい」と述べた後、本日の主役である前田氏が登壇した。

続いて、佐賀県副知事の落合裕二氏、全漬連会長の中園雅治氏(中園久太郎商店社長)、秋本食品社長の秋本善明氏の3名が祝辞を述べた。

落合副知事は、黄綬褒章が農業・商工業分野での貢献者に与えられるものと説明し、「前田様は自社の経営において、高菜栽培では土にこだわり、業界でも初となる冷凍保存で、季節商品だった青高菜漬を年間通じて提供された。また、漬物組合においても10年以上に亘り代表理事として業界を引っ張っていただいた中で、青年部会全国大会の開催や、イタリア国際博覧会出展などでご活躍された。今後も、県内漬物産業の更なる発展にご支援を頂きたい」と述べた。

中園会長は、前田氏が社業に携わってきた経緯を詳しく説明し、「その誠実さと円満な人柄、豊かな見識と行動力が、本日の社業の隆盛と評価を高めてこられた原動力である。全漬連では理事、常務理事を歴任され、また地域特産品委員会の委員長として、地域特産漬物の振興発展のため、地域の伝統と文化に裏打ちされた特産品の掘り起こしに率先して取り組まれたことは、高く評価されている。今後とも健康に留意され、生涯現役でのご活躍をお祈りする」と述べた。

秋本社長は、秋本会で前田氏に初めて出会った時の思い出に触れ、「最初は頑固一徹な印象だったが、お付き合いすると気さくなお人柄であることが分かった。しかし、商品造りの面では一切妥協せず、高菜を大きな木樽に漬込まれ、伝統的な製法を守り継いでおられる。異物除去においては、高菜の葉を一枚一枚手でめくって洗浄されていることに感服した。品質にこだわった品物造りが評価され、今回の受章につながったと思う。まだまだご自身でトラックを運転して原料を搬入されるなど、現役を続けられていると伺っているが、くれぐれも健康に留意され、今後もご活躍をお祈りする」と述べた。

記念品・花束贈呈では、九州漬物協会会長の大久保次郎氏(大久保商店社長)が「30年以上前から、いろいろとご指導いただいた」と謝辞を述べ、前田氏に記念品と花束を贈呈した。

受章者謝辞では、前田氏が広瀬代表理事ほか佐賀県の組合員、農水省、佐賀県、中小企業団体中央会にお礼の言葉を述べた後、昨年11月に行われた褒章受章式典と、その後皇居で行われた天皇陛下拝謁での出来事について話し、「陛下からお声をかけていただいたのが一生の宝物」と語った(挨拶要旨別掲)。

続いて、東京中央漬物会長の皆川昭弘氏が乾杯発声を務め、佐賀県の条例で日本酒による乾杯が行われて祝宴へと移った。宴席では各テーブルで前田氏を囲んで記念撮影が行われ、思い出話などで盛り上がった。

また宴半ばでは、お孫さんの太絆くんよりサプライズでの花束贈呈が行われ、「おじいちゃんが朝早くからお仕事しているのを、僕知ってるよ。僕もおじいちゃんを見習って、お勉強頑張ります。ずっと長生きしてね。大好き。太絆より」と立派に挨拶し、前田氏も相好を崩して花束を受け取った。

母の圭子さんによると、当日は幼稚園で映画を観に行くイベントがあったそうだが、「太絆が『映画はまた観られるけど、おじいちゃんの賞は一回だけだから』と言って、式典に絶対出ると言い張ったんです」と打ち明けた。

宴もたけなわのうちに、三奥屋社長の近清剛氏が登壇し、「前田さんとは、どこで初めて会ったか思い出せないほど長いお付き合いになる。今回の受章は、友人の一人として本当に喜んでいる。どうぞ健康に留意され、これで終わりということはないので、更に私たちをリードしていただくことを期待している」と語り、万歳三唱の音頭をとって祝宴はお開きとなった。

受章者謝辞では、前田氏が広瀬代表理事ほか佐賀県の組合員、農水省、佐賀県、中小企業団体中央会にお礼の言葉を述べた後、昨年11月に行われた褒章受章式典と、その後皇居で行われた天皇陛下拝謁での出来事について話し、「陛下からお声をかけていただいたのが一生の宝物」と語った(挨拶要旨別掲)。

続いて、東京中央漬物会長の皆川昭弘氏が乾杯発声を務め、佐賀県の条例で日本酒による乾杯が行われて祝宴へと移った。宴席では各テーブルで前田氏を囲んで記念撮影が行われ、思い出話などで盛り上がった。

また宴半ばでは、お孫さんの太絆くんよりサプライズでの花束贈呈が行われ、「おじいちゃんが朝早くからお仕事しているのを、僕知ってるよ。僕もおじいちゃんを見習って、お勉強頑張ります。ずっと長生きしてね。大好き。太絆より」と立派に挨拶し、前田氏も相好を崩して花束を受け取った。

母の圭子さんによると、当日は幼稚園で映画を観に行くイベントがあったそうだが、「太絆が『映画はまた観られるけど、おじいちゃんの賞は一回だけだから』と言って、式典に絶対出ると言い張ったんです」と打ち明けた。

宴もたけなわのうちに、三奥屋社長の近清剛氏が登壇し、「前田さんとは、どこで初めて会ったか思い出せないほど長いお付き合いになる。今回の受章は、友人の一人として本当に喜んでいる。どうぞ健康に留意され、これで終わりということはないので、更に私たちをリードしていただくことを期待している」と語り、万歳三唱の音頭をとって祝宴はお開きとなった。

前田節明氏 挨拶要旨

本日は、佐賀県漬物工業協同組合の広瀬代表理事を始め組合員の方々により、このような会を開いていただいたことに厚く御礼を申し上げる。また、ご出席いただいた皆々様におかれましては、春先の非常にお忙しい中、また、ご遠方より当地までお越しいただき、誠にありがたく思っている。この褒章を受けるに当たっては農水省、佐賀県、中小企業団体中央会の皆様にもお世話いただき、深く感謝申し上げたい。

昨年11月13日に、受章式典が農水省の会館で行われ、黄綬褒章の賞状をいただいた。そのあと皇居に入り、当日、章を受けた方が500名ほどいらっしゃってびっくりしたが、天皇陛下に拝謁させていただいた。陛下が祝辞を述べられた後に壇上から降りられ、受章者の前を移動されながら、ところどころで立ち止まって会話をされていた。すると私の前で立ち止まられて、『あなたは今日、何をされてお越しになりましたか』とお声をかけていただいた。私は『はい、私は九州佐賀で漬物を作っております』と申し上げたところ、『漬物は何ですか』とお尋ねになったので『高菜漬をやっております』と答えると、『そうですか』とおっしゃって、離れていかれた。

これは本当にびっくりして、その時は喜びよりも驚きの方が強かったが、帰って来てから嬉しさが込み上げてきた。500名のうち、声をおかけになったのは7~8名だったが、その中に私が入っていて良かったな、という気持ちでいる。これは一生の宝物だと思える出来事だった。私も今年、83歳になる。もうちょっとばかり生きておこうと思っているので、どうぞご支援をお願いしたい。今日は本当に、ありがとうございました。

前田氏は昭和16年4月30日生まれ、82歳。同36年4月より家業の前田元次商店に入社し、実務を通じて知識と研鑽を積み重ね、産地整備や生産者の指導育成に力を入れてきた。

同56年10月に代表取締役社長に就任。創業当初より国産原料を使用した製品へのこだわりを貫き、その高い品質で高菜漬を全国区に広げた最大の功労者。節明氏の子息で後継者である現社長の龍哉氏もその手腕を発揮し、家業の伝統を受け継いでいる。

【2024(令和6)年3月1日第5155号8面】

電子版「九州うまかモン」 前田食品工業

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/299/

同56年10月に代表取締役社長に就任。創業当初より国産原料を使用した製品へのこだわりを貫き、その高い品質で高菜漬を全国区に広げた最大の功労者。節明氏の子息で後継者である現社長の龍哉氏もその手腕を発揮し、家業の伝統を受け継いでいる。

【2024(令和6)年3月1日第5155号8面】

電子版「九州うまかモン」 前田食品工業

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/299/

活力溢れる楠原社長へ期待

【大阪支社】株式会社楠清(楠原幹生社長、広島市西区)は1923(大正12)年10月に創業して以来100周年を迎えた。その記念祝賀会が6日、ホテルグランヴィア広島に100余名の取引先が集まり盛大に執り行われた。

祝賀会は藤井緑生常務が司会進行を務め、はじめに楠原伸明営業課長が開式宣言を行った。

続いて楠原社長が挨拶に立つと、100年間のあゆみや自身の来歴、そして今後の方針と目標を語った(詳細別掲)上で、「今日お集まりいただいたお取引先様、家族、従業員の皆のおかげでここまで会社を続けることができた」と深く感謝の念を示すとともに、改めて家族や従業員を壇上に集め、紹介した。

来賓挨拶には、全日本漬物協同組合連合会副会長も務める堺共同漬物株式会社の林野雅史社長が登壇。「楠清という会社は、漬物に限らず様々な事業を手掛ける革新性を持つ見習いたい存在だ。また楠原社長とは30年以上の付き合いがあり、とにかく活力があり元気をくれる。社会人として私を成長させてくれた人でもある。会社も漬物業界も、ますます盛り上げてくれるはずだ」と、称賛と期待を込めて祝辞を述べた。

乾杯の挨拶は株式会社フレッシュフーズ九州の佐藤博之社長が「楠清は美味しい漬物を作り、食卓に彩りと幸せを与えるという社会貢献を100年にわたり続けてきた。従業員の皆様にはそのことを誇りに思って欲しい。100年後、私たちはもう居ないが、楠清という会社は変わらずあり続けることを願っている」と語り乾杯の音頭を取った。

祝賀会は藤井緑生常務が司会進行を務め、はじめに楠原伸明営業課長が開式宣言を行った。

続いて楠原社長が挨拶に立つと、100年間のあゆみや自身の来歴、そして今後の方針と目標を語った(詳細別掲)上で、「今日お集まりいただいたお取引先様、家族、従業員の皆のおかげでここまで会社を続けることができた」と深く感謝の念を示すとともに、改めて家族や従業員を壇上に集め、紹介した。

来賓挨拶には、全日本漬物協同組合連合会副会長も務める堺共同漬物株式会社の林野雅史社長が登壇。「楠清という会社は、漬物に限らず様々な事業を手掛ける革新性を持つ見習いたい存在だ。また楠原社長とは30年以上の付き合いがあり、とにかく活力があり元気をくれる。社会人として私を成長させてくれた人でもある。会社も漬物業界も、ますます盛り上げてくれるはずだ」と、称賛と期待を込めて祝辞を述べた。

乾杯の挨拶は株式会社フレッシュフーズ九州の佐藤博之社長が「楠清は美味しい漬物を作り、食卓に彩りと幸せを与えるという社会貢献を100年にわたり続けてきた。従業員の皆様にはそのことを誇りに思って欲しい。100年後、私たちはもう居ないが、楠清という会社は変わらずあり続けることを願っている」と語り乾杯の音頭を取った。

宴席の途中には伝統芸能である広島神楽が上演され、迫力ある舞を楽しんだ。ミニゲームのじゃんけん大会では株式会社丸越の野田明孝社長が優勝して賞品を手にするなど、賑やかで和やかな時間を過ごした。

また広島県漬物製造業協同組合の山本千曲理事長(株式会社山豊社長)が祝辞を述べ「広島の漬物、佃煮、缶詰業界の礎を築いたのが楠原家。楠原社長はその先見の明とバイタリティをしっかり受け継がれ会社を発展させた。今後は広島漬協のみならず漬物業界全体のリーダーとして活躍してくれることを期待している」と激励の言葉を贈った。

最後は株式会社オオツヤの野地孝幸社長が楠清とその取引先の益々の発展を願う三本締めを行い、盛会のうちに幕を閉じた。

また広島県漬物製造業協同組合の山本千曲理事長(株式会社山豊社長)が祝辞を述べ「広島の漬物、佃煮、缶詰業界の礎を築いたのが楠原家。楠原社長はその先見の明とバイタリティをしっかり受け継がれ会社を発展させた。今後は広島漬協のみならず漬物業界全体のリーダーとして活躍してくれることを期待している」と激励の言葉を贈った。

最後は株式会社オオツヤの野地孝幸社長が楠清とその取引先の益々の発展を願う三本締めを行い、盛会のうちに幕を閉じた。

楠原社長挨拶要旨 伝統継承するための革新へ

【創業~先代社長の時代】

明治30年に私の曽祖父である楠原政之助が楠原政之助商店(現在の楠原壜缶詰工業株式会社)を立ち上げ漬物、佃煮製造を始めた。

そこで技術を学んだ祖父の楠原(旧姓吉本)清人が独立し、楠原清人商店を大正12年10月に創業した。昭和に入ると戦時下の軍需で一時は栄えたが、終戦間際、広島に原子爆弾が落ちて祖父母は大怪我を負い店舗も消失した。それでもなんとか一命をとりとめて戦後、事業を再開できた、

その後大阪の中央市場で修行していた父・楠原圭介も戻り、昭和40年に社長就任。広島菜漬、茄子の辛子漬、わさび漬を主力に販路を広げた。昭和51年には株式会社楠清を設立した。

祖父も父も職人肌で、当時の漬物レシピが細かく残っており、今でも参考にしている。

【楠原社長入社~現在】

私は大学卒業後、神奈川の漬物メーカーで2年間の修行をした後、昭和62年に楠清に入社した。父の姿を見ながら、家族や従業員の皆とともに楠清ブランドの認知拡大に取り組み、平成17年に社長業を引き継いだ。

現在では生協様や業務用のお取引に加え、広島そごうでの土産物販売や、菓子の製造販売にも挑戦してきた。

新型コロナウイルスの流行下、一時期は売上も減少したが、皆様のご支援により現在はほぼ回復している。社員数はアルバイトも含めて50名で、日々支えてもらっている。

【会社方針と目標】

私は経営において、毛利元就の「三本の矢」を日頃から意識しており、販売先や主力商品を3つ以上に分散してきた。これまでも、これからも会社の存続に必要な考えであると思う。

今年で62歳を迎え、できるだけ早く後進に引き継いでいきたいと考えている。そのための目標としているのが「伝統事業継承のための革新」。具体的には、①人手不足の解消、②商品の品質管理へ向けた設備投資、③近々のことだが商品送付における2024年問題への対策を実施する。

また原材料の安定的な確保と国内自給率向上のため国産原料の使用に努めていくつもりだ。

今後も従業員一同、いただいたお仕事に真摯に取り組んでまいる。どうかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

明治30年に私の曽祖父である楠原政之助が楠原政之助商店(現在の楠原壜缶詰工業株式会社)を立ち上げ漬物、佃煮製造を始めた。

そこで技術を学んだ祖父の楠原(旧姓吉本)清人が独立し、楠原清人商店を大正12年10月に創業した。昭和に入ると戦時下の軍需で一時は栄えたが、終戦間際、広島に原子爆弾が落ちて祖父母は大怪我を負い店舗も消失した。それでもなんとか一命をとりとめて戦後、事業を再開できた、

その後大阪の中央市場で修行していた父・楠原圭介も戻り、昭和40年に社長就任。広島菜漬、茄子の辛子漬、わさび漬を主力に販路を広げた。昭和51年には株式会社楠清を設立した。

祖父も父も職人肌で、当時の漬物レシピが細かく残っており、今でも参考にしている。

【楠原社長入社~現在】

私は大学卒業後、神奈川の漬物メーカーで2年間の修行をした後、昭和62年に楠清に入社した。父の姿を見ながら、家族や従業員の皆とともに楠清ブランドの認知拡大に取り組み、平成17年に社長業を引き継いだ。

現在では生協様や業務用のお取引に加え、広島そごうでの土産物販売や、菓子の製造販売にも挑戦してきた。

新型コロナウイルスの流行下、一時期は売上も減少したが、皆様のご支援により現在はほぼ回復している。社員数はアルバイトも含めて50名で、日々支えてもらっている。

【会社方針と目標】

私は経営において、毛利元就の「三本の矢」を日頃から意識しており、販売先や主力商品を3つ以上に分散してきた。これまでも、これからも会社の存続に必要な考えであると思う。

今年で62歳を迎え、できるだけ早く後進に引き継いでいきたいと考えている。そのための目標としているのが「伝統事業継承のための革新」。具体的には、①人手不足の解消、②商品の品質管理へ向けた設備投資、③近々のことだが商品送付における2024年問題への対策を実施する。

また原材料の安定的な確保と国内自給率向上のため国産原料の使用に努めていくつもりだ。

今後も従業員一同、いただいたお仕事に真摯に取り組んでまいる。どうかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

【2024(令和6)年2月21日第5154号2面】

令和5年秋の叙勲・褒章で黄綬褒章を受章した、元全日本漬物協同組合連合会常務理事の前田節明氏(前田食品工業有限会社代表取締役会長)は1月9日、佐賀県漬物工業協同組合の広瀬忠伸理事長と共に、山口祥義佐賀県知事を訪問し、褒章受章報告を行った。

山口知事の歓待を受けた前田氏は受章の経緯や、組合事業として復活を手掛けた相知高菜の歴史などを説明。前田氏は「家業を継いで仕事をしていた私にとって、思いもしなかった受章で大変名誉なこと」と語った。

また、褒章伝達式当日に皇居を訪ねた際には、天皇陛下から直接お声がけがあったエピソード等も報告した。

11時45分~12時という限られた時間の中ではあったが、笑いも交えながら温かい雰囲気の中で報告を終えた。

また、当日は佐賀県中小企業団体中央会の計らいで、前田氏本人にはサプライズとして佐賀県庁ロビーのスクリーンに受章伝達式の写真が投影された。

なお、前田氏の「黄綬褒章受章祝賀会」は2月20日12時30分~15時、「ホテルニューオータニ佐賀」で開催される。

【2024(令和6)年2月1日第5152号1面】

山口知事の歓待を受けた前田氏は受章の経緯や、組合事業として復活を手掛けた相知高菜の歴史などを説明。前田氏は「家業を継いで仕事をしていた私にとって、思いもしなかった受章で大変名誉なこと」と語った。

また、褒章伝達式当日に皇居を訪ねた際には、天皇陛下から直接お声がけがあったエピソード等も報告した。

11時45分~12時という限られた時間の中ではあったが、笑いも交えながら温かい雰囲気の中で報告を終えた。

また、当日は佐賀県中小企業団体中央会の計らいで、前田氏本人にはサプライズとして佐賀県庁ロビーのスクリーンに受章伝達式の写真が投影された。

なお、前田氏の「黄綬褒章受章祝賀会」は2月20日12時30分~15時、「ホテルニューオータニ佐賀」で開催される。

【2024(令和6)年2月1日第5152号1面】

電子版 九州うまかモン 前田食品工業

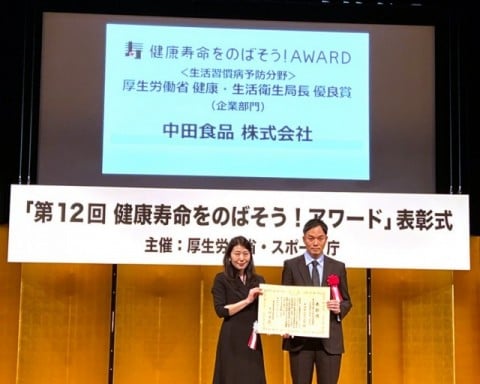

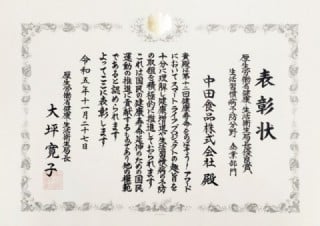

<中田食品(和歌山県)> 健康寿命をのばそう!アワード

厚生労働省健康・生活衛生局長優良賞

厚生労働省及びスポーツ庁は昨年11月27日、東京都千代田区のイイノホールにて「第12回健康寿命をのばそう!アワード」表彰式を開催。2007年度より「おいしい減塩梅干しの研究・開発と積極的な市場導入」の取組を行っている中田食品株式会社(中田吉昭社長、和歌山県田辺市)が厚生労働省健康・生活衛生局長優良賞(生活習慣病予防分野企業部門)を受賞した。

食塩の取り過ぎは高血圧を引き起こし、脳血管疾患や心疾患などの原因になるため、減塩はその予防や管理に効果があると言われている。そうした中で梅干しは、塩分の高い象徴的な食品として取り扱われており、減塩化への取組は長年にわたり梅干し産業の大きな課題だった。

特に梅干し愛好者は適度な塩味を好む傾向にあり、減塩した梅干しは美味しくないとの意見が多く、市場に定着することはなかった。このような背景の中、同社では2007年よりおいしい減塩梅干しの研究・開発と積極的な市場導入に取り組んできた。

厚生労働省及びスポーツ庁は昨年11月27日、東京都千代田区のイイノホールにて「第12回健康寿命をのばそう!アワード」表彰式を開催。2007年度より「おいしい減塩梅干しの研究・開発と積極的な市場導入」の取組を行っている中田食品株式会社(中田吉昭社長、和歌山県田辺市)が厚生労働省健康・生活衛生局長優良賞(生活習慣病予防分野企業部門)を受賞した。

食塩の取り過ぎは高血圧を引き起こし、脳血管疾患や心疾患などの原因になるため、減塩はその予防や管理に効果があると言われている。そうした中で梅干しは、塩分の高い象徴的な食品として取り扱われており、減塩化への取組は長年にわたり梅干し産業の大きな課題だった。

特に梅干し愛好者は適度な塩味を好む傾向にあり、減塩した梅干しは美味しくないとの意見が多く、市場に定着することはなかった。このような背景の中、同社では2007年よりおいしい減塩梅干しの研究・開発と積極的な市場導入に取り組んできた。

おいしい減塩梅干しの製法技術が確立し、幅広い販売チャネルで市場導入が進んだことにより、2022年度には減塩梅干しの売上が20億円(小売価格ベース)超えとなり、(相対的減塩量23・7t)同社調味梅干しの平均塩分は6・5%(2010年度比▲2・1ポイント)まで減少。日本食品標準成分表に記載されている梅干し調味漬の塩分7・6%を大きく下回っている。今後も日本の伝統食である梅干しをおいしく減塩する取組を継続的に行っていく方針だ。

厚生労働省及びスポーツ庁は、健康増進・生活習慣病予防、介護予防推進に資する優れた取組を行っている企業・団体・自治体を表彰し、他の模範となる取組を奨励・普及することにより、健やかで心豊かに生活できる社会の実現を図ることを目的とした、「健康寿命をのばそう!アワード」を実施。今回は第12回目のアワード開催となった。

【2024(令和6)年1月21日第5151号3面】

中田食品 HP

https://www.nakatafoods.co.jp/

厚生労働省及びスポーツ庁は、健康増進・生活習慣病予防、介護予防推進に資する優れた取組を行っている企業・団体・自治体を表彰し、他の模範となる取組を奨励・普及することにより、健やかで心豊かに生活できる社会の実現を図ることを目的とした、「健康寿命をのばそう!アワード」を実施。今回は第12回目のアワード開催となった。

【2024(令和6)年1月21日第5151号3面】

中田食品 HP

https://www.nakatafoods.co.jp/

京都市 「京の名匠」に井上富成氏 大庭真一氏は「未来の名匠」に

【大阪支社】有限会社井上漬物店(京都市下京区)の井上富成社長は京都市より「京都市伝統産業技術功労者(京の名匠)」の表彰を受けた。また有限会社京漬物大こう本店(京都市北区)の大庭真一社長は「未来の名匠」に認定された。

昨年12月14日にはその表彰式が京都市市役所で執り行われ、門川大作市長より表彰状が手渡された。

「京都市伝統産業技術功労者」は京都市が、1200年を超える悠久の歴史の中で磨き抜かれた伝統産業の卓越した技と美を極め、永年にわたり伝統産業界を牽引してきた人物を顕彰するもの。

井上氏は昭和26年生まれで、50年以上にわたり漬物作りを続けてきた。明治5年創業の老舗・井上漬物店の四代目として、店の味を守りながらも、独自の味を追求してきた。こだわりを持って選ぶ旬の野菜は、持ったときの感触や匂いで仕込み方法を変えるなど手間暇を惜しまない。既成の調味液は使用せず、塩や砂糖、昆布などの調味料を独自に調合し、手で全体に馴染むよう振りかけるとともに、重石の重さや温度管理をこまめに調整することで、収穫時期や産地によって違いのある野菜を、常に高い水準の漬物に加工してきた。

井上氏は「漬物に50年以上携わり、このような賞をいただき感激している。名に恥じないようもっと努力しないといけない」と喜んだ。

昨年12月14日にはその表彰式が京都市市役所で執り行われ、門川大作市長より表彰状が手渡された。

「京都市伝統産業技術功労者」は京都市が、1200年を超える悠久の歴史の中で磨き抜かれた伝統産業の卓越した技と美を極め、永年にわたり伝統産業界を牽引してきた人物を顕彰するもの。

井上氏は昭和26年生まれで、50年以上にわたり漬物作りを続けてきた。明治5年創業の老舗・井上漬物店の四代目として、店の味を守りながらも、独自の味を追求してきた。こだわりを持って選ぶ旬の野菜は、持ったときの感触や匂いで仕込み方法を変えるなど手間暇を惜しまない。既成の調味液は使用せず、塩や砂糖、昆布などの調味料を独自に調合し、手で全体に馴染むよう振りかけるとともに、重石の重さや温度管理をこまめに調整することで、収穫時期や産地によって違いのある野菜を、常に高い水準の漬物に加工してきた。

井上氏は「漬物に50年以上携わり、このような賞をいただき感激している。名に恥じないようもっと努力しないといけない」と喜んだ。