12月21日号 霞ヶ浦北浦特集インタビュー

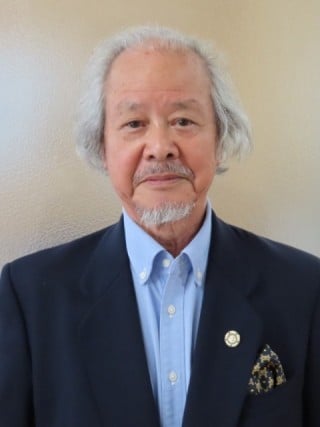

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合 代表理事組合長 戸田 廣氏

帆引き船ブランド確立

ニーズ捉えピンチをチャンスに

霞ヶ浦北浦では近年不漁が続く。今年もワカサギの漁獲量はほぼゼロに等しい厳しい状況で、地元の湖魚だけでなく、県内や県外の海産物を原料として広く使用していく必要性に迫られている。霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、組合としてPR事業を実施していくことや、現在のニーズに沿った商品開発を行うことで、ピンチをチャンスに変えていきたいと話した。(藤井大碁)

‐近年不漁が続いている。

「ワカサギは一昨年から少なくなって、昨年もとれず、今年はほぼゼロに等しい状況だ。シラウオも昨年より2割くらい悪い。エビに関しては、ほとんどとれていなかった昨年、一昨年と比較すると今年は良くとれている。様々な状況を鑑みると、今後、前浜の漁獲量が増えていく可能性は少ないと考えた方が良い。そのため、我々、水産加工業者は、霞ヶ浦の水産物だけに頼らず、福島から茨城の沿岸地域でとれる“常盤物”や三陸沿岸でとれる“三陸物”のアミやシラス、小女子など海産物を使用していく必要性に迫られている」

‐消費者ニーズの変化。

ニーズ捉えピンチをチャンスに

霞ヶ浦北浦では近年不漁が続く。今年もワカサギの漁獲量はほぼゼロに等しい厳しい状況で、地元の湖魚だけでなく、県内や県外の海産物を原料として広く使用していく必要性に迫られている。霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、組合としてPR事業を実施していくことや、現在のニーズに沿った商品開発を行うことで、ピンチをチャンスに変えていきたいと話した。(藤井大碁)

‐近年不漁が続いている。

「ワカサギは一昨年から少なくなって、昨年もとれず、今年はほぼゼロに等しい状況だ。シラウオも昨年より2割くらい悪い。エビに関しては、ほとんどとれていなかった昨年、一昨年と比較すると今年は良くとれている。様々な状況を鑑みると、今後、前浜の漁獲量が増えていく可能性は少ないと考えた方が良い。そのため、我々、水産加工業者は、霞ヶ浦の水産物だけに頼らず、福島から茨城の沿岸地域でとれる“常盤物”や三陸沿岸でとれる“三陸物”のアミやシラス、小女子など海産物を使用していく必要性に迫られている」

‐消費者ニーズの変化。

「コロナ禍の影響もあり、食生活が変化し、高齢者が買物に行かなくなった。そのため、高齢者が好むワカサギを始めとした姿物が売れなくなった。子育て世代の母親は子どもたちが喜ぶご飯のお供を探しており、弊社では姿物の佃煮からアミなどの小魚を主体としたふりかけに商品展開を切り替えていった。コロナ前はシニア層が主要ターゲットだったが、若い世代にも購入してもらえるようになり、顧客の裾野が広がっている。このように消費者ニーズの変化に素早く対応することで、ピンチをチャンスに変えることができる。そのためには加工業者自らがこれまでのやり方を変える勇気を持つことが必要だ」

‐組合事業について。

「今後はPR事業に力を入れていきたい。前述した通り、前浜の不漁が続く中、沿岸地域の海産物を使用した製品の割合が増えており、現在、東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出に関する風評被害の賠償交渉も組合として進めている。現在交渉中だが、風評被害の影響があることは事実だ。もし賠償金が出れば、個々の会社ではなく、組合としてお金をもらい、組合のPR事業費として使用していきたい。東京の茨城県アンテナショップなどでイベントを開催し、安全安心で美味しい商品として、霞ヶ浦北浦の水産加工品の魅力を発信していきたいと考えている」

‐霞ヶ浦の帆引き船に注目が集まっている。

「2021年に『霞ヶ浦の帆引き船・帆引き網漁法の保存活動』が、サントリー地域文化賞を受賞したことを機に、様々なメディアで帆引き船が紹介され、ブランドが確立されてきた。保存会の代表者として贈呈式に出席したが、感無量の思いだった。24年前に帆引き船が記憶から消えてしまうという危機感を憶え、個人的な活動として保存会を育ててきたのが始まりで、このような賞を頂くことができるまでになったことに感動している。今年9月には、2001年から開催している『霞ヶ浦帆引き船フォトコンテスト』の作品を一般公開するギャラリーを土浦ピアタウン内にオープンし、たくさんの方にご来場頂いている。100年後に今以上の帆引き船が残せるよう活動を続けていきたい」

【2023(令和5)年12月21日第5148号4面】

‐組合事業について。

「今後はPR事業に力を入れていきたい。前述した通り、前浜の不漁が続く中、沿岸地域の海産物を使用した製品の割合が増えており、現在、東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出に関する風評被害の賠償交渉も組合として進めている。現在交渉中だが、風評被害の影響があることは事実だ。もし賠償金が出れば、個々の会社ではなく、組合としてお金をもらい、組合のPR事業費として使用していきたい。東京の茨城県アンテナショップなどでイベントを開催し、安全安心で美味しい商品として、霞ヶ浦北浦の水産加工品の魅力を発信していきたいと考えている」

‐霞ヶ浦の帆引き船に注目が集まっている。

「2021年に『霞ヶ浦の帆引き船・帆引き網漁法の保存活動』が、サントリー地域文化賞を受賞したことを機に、様々なメディアで帆引き船が紹介され、ブランドが確立されてきた。保存会の代表者として贈呈式に出席したが、感無量の思いだった。24年前に帆引き船が記憶から消えてしまうという危機感を憶え、個人的な活動として保存会を育ててきたのが始まりで、このような賞を頂くことができるまでになったことに感動している。今年9月には、2001年から開催している『霞ヶ浦帆引き船フォトコンテスト』の作品を一般公開するギャラリーを土浦ピアタウン内にオープンし、たくさんの方にご来場頂いている。100年後に今以上の帆引き船が残せるよう活動を続けていきたい」

【2023(令和5)年12月21日第5148号4面】

12月1日号 埼玉特集インタビュー

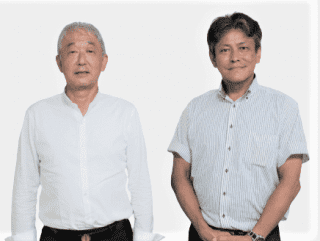

埼玉県漬物協同組合 理事長 鶴田健次 氏

漬物の価値は無限大

酒造組合と交流会を開催

酒造組合と交流会を開催

マルツ食品株式会社(深谷市岡部)の鶴田健次社長は昨年5月の総会で埼玉県漬物協同組合の理事長に就任。漬物の価値向上に向け、異業種との交流に力を入れていく方針を示す。来春には埼玉県酒造組合との交流会を開催する予定で、日本酒と漬物の組み合わせにより新たな価値創出を目指している。(藤井大碁)

‐理事長に就任して約半年が経過した。

「タイトなスケジュールの中、やりたいことが全くできていない状況だが、異業種との交流に力を注いでいく予定だ。埼玉県食品工業協会の中に、酒造、漬物、煎餅、菓子、味噌、醤油など食に関わる様々な団体が加入している。そうした団体との交流を活発にすることにより、必ず漬物の枠を超えたコラボ商品ができるはずだ。まず酒造組合と漬物組合の会員同士の交流会を来年3月に実施する計画を立てている。酒造組合は34蔵、漬物組合は28社ということで、数的にもほぼ同じ。各地域で連携プレーができるのではないか。単純に酒蔵と漬物屋が組んだ時に何ができるか。日本酒は万能調味料の一つであり、漬物の調味料として使用することもできるし、副産物である酒粕を使った商品開発もできる。また、日本酒を使用した漬物を開発することで、酒蔵ブランドの漬物を作ることにも協力できる。酒造組合と一致団結のもと取り組んでいきたい。将来的には、菓子組合や醤油組合ともコラボしていきたいと考えている」

‐菓子組合とのコラボ。

「菓子製造にも漬物の製造技術を生かすことができる。弊社では、パウンドケーキに刻んだ奈良漬を加えた奈良漬パウンドケーキを菓子メーカーと共同で開発し人気を集めている。他にも、白くなった干し芋を漬け直すことにより、美味しく食べられるようになったり、漬ける技術を様々なシーンで応用できることが分かってきた。漬物産業として生き残っていくためには、我々が持つ技術を最大限に生かしながら、発展していくことが必要。それは価格競争ではない。『技術を買って頂く』という発想で、そうした価値が浸透していけば、漬物産業を良い形で後世に伝えることができるのではないだろうか。漬物産業の衰退が叫ばれる昨今だが、考え方によっては様々な可能性が生まれ、その価値は無限大になる」

‐アスリート向けの漬物。

‐理事長に就任して約半年が経過した。

「タイトなスケジュールの中、やりたいことが全くできていない状況だが、異業種との交流に力を注いでいく予定だ。埼玉県食品工業協会の中に、酒造、漬物、煎餅、菓子、味噌、醤油など食に関わる様々な団体が加入している。そうした団体との交流を活発にすることにより、必ず漬物の枠を超えたコラボ商品ができるはずだ。まず酒造組合と漬物組合の会員同士の交流会を来年3月に実施する計画を立てている。酒造組合は34蔵、漬物組合は28社ということで、数的にもほぼ同じ。各地域で連携プレーができるのではないか。単純に酒蔵と漬物屋が組んだ時に何ができるか。日本酒は万能調味料の一つであり、漬物の調味料として使用することもできるし、副産物である酒粕を使った商品開発もできる。また、日本酒を使用した漬物を開発することで、酒蔵ブランドの漬物を作ることにも協力できる。酒造組合と一致団結のもと取り組んでいきたい。将来的には、菓子組合や醤油組合ともコラボしていきたいと考えている」

‐菓子組合とのコラボ。

「菓子製造にも漬物の製造技術を生かすことができる。弊社では、パウンドケーキに刻んだ奈良漬を加えた奈良漬パウンドケーキを菓子メーカーと共同で開発し人気を集めている。他にも、白くなった干し芋を漬け直すことにより、美味しく食べられるようになったり、漬ける技術を様々なシーンで応用できることが分かってきた。漬物産業として生き残っていくためには、我々が持つ技術を最大限に生かしながら、発展していくことが必要。それは価格競争ではない。『技術を買って頂く』という発想で、そうした価値が浸透していけば、漬物産業を良い形で後世に伝えることができるのではないだろうか。漬物産業の衰退が叫ばれる昨今だが、考え方によっては様々な可能性が生まれ、その価値は無限大になる」

‐アスリート向けの漬物。

「スポーツジム運営会社向けに、発芽にんにくの漬物を提案したところ、含まれている栄養素が、アスリートが必要な栄養分に近いということで採用され、ヒットしている。一般的な市場ではなく、ニッチな分野で求められる商品もある。特定の人たちが求めているニーズを汲み取り、ピンポイントで提案していくことで、今までなかった需要を開拓することができる。漬物メーカーが年々減少を続ける中で、これ以上の減少を食い止めるためにも、新しいことをやっていかなければならない」

‐カップ漬物も好評だ。

「屋外で食事をする際に、少しだけ漬物が欲しいという機会があると思うが、汁物製品だと汁を捨てなければならず出番が少なかった。そこで昨年、汁のこぼれないカップシリーズを発売した。カップには爪楊枝が付いており、電車の中やキャンプ場など場所を選ばずにどこでも手軽に食べられる。現在は秩父きゅうりピクルス3品と新商品の奈良漬クリームチーズを揃えておりお陰様でご好評頂いている。来年には駅弁屋での取り扱いも始まる予定で、さらにたくさんの方に食べてもらえるのではないかと期待している。今後もカップ製品のラインナップを増やしていく予定だ」

‐今後について。

「現在の課題として挙げられるのが、原料不足と人手不足だ。原料供給基地として知られる深谷地区においても、生産者の減少が一番の課題となっている。また、人手不足も深刻で、外国人雇用なども考えていかなければならない。業界全体としては、様々なコストが上昇する中、価格競争を無くし、品質や技術を全面に出すことで、漬物の価値向上に取り組んでいくべきではないだろうか」

‐カップ漬物も好評だ。

「屋外で食事をする際に、少しだけ漬物が欲しいという機会があると思うが、汁物製品だと汁を捨てなければならず出番が少なかった。そこで昨年、汁のこぼれないカップシリーズを発売した。カップには爪楊枝が付いており、電車の中やキャンプ場など場所を選ばずにどこでも手軽に食べられる。現在は秩父きゅうりピクルス3品と新商品の奈良漬クリームチーズを揃えておりお陰様でご好評頂いている。来年には駅弁屋での取り扱いも始まる予定で、さらにたくさんの方に食べてもらえるのではないかと期待している。今後もカップ製品のラインナップを増やしていく予定だ」

‐今後について。

「現在の課題として挙げられるのが、原料不足と人手不足だ。原料供給基地として知られる深谷地区においても、生産者の減少が一番の課題となっている。また、人手不足も深刻で、外国人雇用なども考えていかなければならない。業界全体としては、様々なコストが上昇する中、価格競争を無くし、品質や技術を全面に出すことで、漬物の価値向上に取り組んでいくべきではないだろうか」

【2023(令和5)年12月1日第5147号7面】

マルツ食品

12月1日号 梅トップインタビュー

中田食品株式会社 代表取締役社長 中田吉昭氏

紀州梅の品質や価値を守る

業界として減塩化に対応

中田食品株式会社(和歌山県田辺市)の中田吉昭社長にインタビュー。今夏の梅干しの売れ行きや今後の販売戦略、価格改定の考えなどについて話を聞いた。また、堅調に売れている減塩タイプの梅干しについては、減塩梅干しのリーディングカンパニーとして引き続き梅干しの減塩化に取り組んでいく方針で、正しい情報の発信や漬物業界として対応していく考えを示した。(千葉友寛)

◇ ◇

ー今夏の梅干しの売れ行きは。

「今年の夏は例年以上に暑くなり、残暑も長かったので好調な売れ行きとなった。昨年比で2桁には届かないくらいだったが、11月まで暑い日が続いたので夏に食べた方が習慣として食べるようになり、10月も数%伸びた」

ー価格訴求の動きもある。

「いつの時代も低価格のニーズはある。日本はここ1、2年で物価が上がっており、節約志向が高まっている。メーカーや売場は消費者のニーズに応えようとする動きも出てくるが、品質や価値を守るためにもそれを追いかけるわけにはいかない。今年も含めて紀州梅は良い作柄が3年続いている。販売戦略としては、今年の梅はやや品質が低下しているものの、量に余裕があるので増量企画などを行って需要を喚起していきたいと考えている」

ー製造コストの上昇による価格改定の動きは。

「調味資材や人件費など、あらゆるコストが上昇している。来年4月には物流費も上がる。ただ、紀州梅は良い作柄が続いているので原料価格は安定している。梅干しの価格は原料に占める割合が大きいため、いまのところ価格改定を行う予定はない」

ー減塩梅干しの動きは。

「減塩タイプは定番品とともに売れており、支持されている。各社も減塩に取り組んでいるが、当社は減塩梅干しのリーディングカンパニーとして引き続き梅干しの減塩化を推進していく。漬物と塩分の問題は大きな課題となっているが、その中でも梅干しはやり玉に上がっている。現在販売されている平均的な調味梅干しの塩分は1粒1g前後とそこまで高いものではない。そのような情報を発信していくことが必要で、梅干しだけでなく漬物業界として対応できればと思っている」

ー生産者の高齢化や減少について。

「生産者の高齢化や減少は大きな課題で、これから加速する可能性もある。ただ、若い人が戻ってきて就農するケースもあるので、大幅に減っていくという状況ではない。それでも高齢化が進む農家にとって塩漬や天日干しという作業は重労働のため、ここ数年はメーカーが1次加工を行う流れになってきた。メーカーは全ての作業を行うことができなくても、外注に出したり作業が可能な農家に委託するなど、生産に一歩踏み込んだ対応を行っている。これまではコストを下げるために自社漬けを行うところもあったが、現在は原料を安定的に確保するための手段となっている。この動きはこの5、6年で大分進んだが、今後はその傾向がより強まると見ている」

ー紀州みなべ梅干協同組合と紀州田辺梅干協同組合が行っている紀州特選梅干認定マークの取組について。

「この取組があまり知られていないのは残念だが、特選マークの梅干しは最高品質と認定されたもので品質が圧倒的に違う。食べていただければその違いが分かる。差別化を図り、紀州梅の価値を高めるため、引き続き積極的に取り組んでいきたい」

【2023(令和5)年12月1日第5147号2面】

中田食品

12月1日号 トップに聞く

有限会社土江本店 代表取締役社長 関谷忠之氏

75周年でチャレンジ加速

パウダー事業を新たな柱に

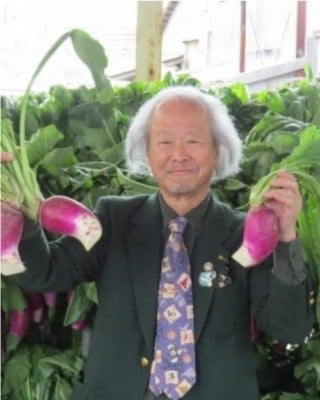

有限会社土江本店(関谷忠之社長、島根県松江市)は、中国・四国地方有数のメーカー・ベンダーで、今年2月に創業75周年を迎えた。日本漬物産業同友会(遠藤栄一会長)の今年の研修旅行先に同社が選ばれ、10月24日には関谷社長自ら出迎えて自社工場や津田かぶの圃場を案内した。原料野菜の自社栽培量を年々拡大させ、冬の津田かぶ漬、夏の青しまね瓜漬が名物になっている。同社の今後の事業戦略についても話を聞いた。

(大阪支社 高澤尚揮)

◇ ◇

ー10月は、日本漬物産業同友会の研修旅行で自社工場や圃場を案内した。

「同友会の研修旅行では、津田かぶ漬の製造工場や津田かぶの圃場をお見せした。津田かぶの自社栽培は、約30年前、私が社長へ就任する時に栽培を開始し、現在は約3000坪にまで拡大した。土作りから栽培管理まですべて自社のスタッフが行っている。津田かぶは栽培する際、土が硬すぎても柔らかすぎても、勾玉状には育たないので、非常に細かい工夫が必要だ。今は農家の高齢化が深刻で、30年前から現在の状況を見越し、自社栽培に踏み切って良かったと思う。今では6次産業化が定番化したものの、全国でも先駆けて実践したことを誇りに思う」

ー冬の津田かぶ、夏の青しまね瓜の魅力とは。

「津田かぶは、鮮やかな紫紅色、勾玉を思わせる曲がった形で、色合い・形ともに縁起の良さを感じさせ、私は『縁結びかぶ』と呼んでいる。八百万の神が集う島根らしい、縁起物だ。その姿漬では、長い葉茎部分はぐるりと『ご縁結び』にしている。若い方からは、浅漬や甘酢漬が支持されている。夏の青しまね瓜は、青縞(あおしま)瓜を当社で独自に呼んだもの。独特の柔らかな食感で、浅漬や麹漬があるが、一番人気は粕漬。瓜を天日干しし、塩漬してから酒粕に漬け込み、オリジナルの氷温庫でじっくり熟成させることで、旨味が増す」

ー漬物以外に干物「奉書干し」の製造も。

「当社の『奉書干し』は、県内の浜田漁港で獲れた鮮魚を干物にしたもの。干物は魚を縦に吊るすと旨味が流れ、横に干すと魚の余分な水分が腐って味が変わってしまう課題があった。そこで、奉書紙で余分な水分を吸い取り、乾燥、発酵熟成させる工程を発案し商標を取得した。発酵熟成は、日本で唯一対応可能な急速冷凍庫を開発し、日々使用している」

ー75周年を記念して新しい試みにチャレンジしている。

「『食生活を豊かにする提案を』という言葉を当社では大事にし、私が社長に就任してからは、漬物卸だけでなくメーカー業にも手を広げ、そのために原料野菜の自社栽培を始めたことは前述の通り。今後は津田かぶ、青しまね瓜に続く、新たな原料野菜の栽培にもチャレンジしていきたい。また、私はSDGsの理念に強く共感しており、その理念に沿って自社はどう実践できるか考えてきた。メーカーが最初にできるのは、フードロスを減らすこと。従来捨てられてきた津田かぶや柿の葉、魚の骨を水蒸気乾燥してパウダー化することにより、ぬか床に入れたりお菓子に入れたりして再利用できる。のどぐろやするめいかなどのパウダーは、展示会等で商談が進んでいる。各地域の名産とコラボレーションしていき、新たな柱にしたいと考えている。関西・関東の都市部への販路拡大へより力を注いでいく」

ー社長は島根愛がとても強い。

「山陰浜田浜っ粉協議会会長を務め、浜田市の応援団、県の遣島使としても活動している。無報酬だが、島根の食や文化など魅力を全国の方々に伝えたい思いで一杯だ」

(大阪支社 高澤尚揮)

◇ ◇

ー10月は、日本漬物産業同友会の研修旅行で自社工場や圃場を案内した。

「同友会の研修旅行では、津田かぶ漬の製造工場や津田かぶの圃場をお見せした。津田かぶの自社栽培は、約30年前、私が社長へ就任する時に栽培を開始し、現在は約3000坪にまで拡大した。土作りから栽培管理まですべて自社のスタッフが行っている。津田かぶは栽培する際、土が硬すぎても柔らかすぎても、勾玉状には育たないので、非常に細かい工夫が必要だ。今は農家の高齢化が深刻で、30年前から現在の状況を見越し、自社栽培に踏み切って良かったと思う。今では6次産業化が定番化したものの、全国でも先駆けて実践したことを誇りに思う」

ー冬の津田かぶ、夏の青しまね瓜の魅力とは。

「津田かぶは、鮮やかな紫紅色、勾玉を思わせる曲がった形で、色合い・形ともに縁起の良さを感じさせ、私は『縁結びかぶ』と呼んでいる。八百万の神が集う島根らしい、縁起物だ。その姿漬では、長い葉茎部分はぐるりと『ご縁結び』にしている。若い方からは、浅漬や甘酢漬が支持されている。夏の青しまね瓜は、青縞(あおしま)瓜を当社で独自に呼んだもの。独特の柔らかな食感で、浅漬や麹漬があるが、一番人気は粕漬。瓜を天日干しし、塩漬してから酒粕に漬け込み、オリジナルの氷温庫でじっくり熟成させることで、旨味が増す」

ー漬物以外に干物「奉書干し」の製造も。

「当社の『奉書干し』は、県内の浜田漁港で獲れた鮮魚を干物にしたもの。干物は魚を縦に吊るすと旨味が流れ、横に干すと魚の余分な水分が腐って味が変わってしまう課題があった。そこで、奉書紙で余分な水分を吸い取り、乾燥、発酵熟成させる工程を発案し商標を取得した。発酵熟成は、日本で唯一対応可能な急速冷凍庫を開発し、日々使用している」

ー75周年を記念して新しい試みにチャレンジしている。

「『食生活を豊かにする提案を』という言葉を当社では大事にし、私が社長に就任してからは、漬物卸だけでなくメーカー業にも手を広げ、そのために原料野菜の自社栽培を始めたことは前述の通り。今後は津田かぶ、青しまね瓜に続く、新たな原料野菜の栽培にもチャレンジしていきたい。また、私はSDGsの理念に強く共感しており、その理念に沿って自社はどう実践できるか考えてきた。メーカーが最初にできるのは、フードロスを減らすこと。従来捨てられてきた津田かぶや柿の葉、魚の骨を水蒸気乾燥してパウダー化することにより、ぬか床に入れたりお菓子に入れたりして再利用できる。のどぐろやするめいかなどのパウダーは、展示会等で商談が進んでいる。各地域の名産とコラボレーションしていき、新たな柱にしたいと考えている。関西・関東の都市部への販路拡大へより力を注いでいく」

ー社長は島根愛がとても強い。

「山陰浜田浜っ粉協議会会長を務め、浜田市の応援団、県の遣島使としても活動している。無報酬だが、島根の食や文化など魅力を全国の方々に伝えたい思いで一杯だ」

【2023(令和5)年12月1日第5147号10面】

土江本店

11月21日号 100周年インタビュー

株式会社楠清 代表取締役社長 楠原幹生氏

複数の柱作った40年

ニッチ市場でこだわり商品を

株式会社楠清(広島市西区中広町)は1923(大正12)年10月に創業して以来、100周年を迎えた。今年で61歳の楠原幹生社長は修行時代も合わせて約40年間、漬物と人生をともにしてきた。前期(10月決算)は増収で着地。厳しい環境でも成長を続ける会社を作ってきたこれまでを振り返り、今後の方針を聞いた。

(大阪支社・小林悟空)

‐まずは直近の動向を。

「10月決算は土産や業務筋の回復、値上げ効果、競合メーカー減少などの影響で増収となった。利益面は、当然諸コスト上昇の影響は大きいが、コロナ禍の期間に設備改修や効率化を推進した成果で黒字を維持できている。当社はメーカー業、ベンダー業を営んでいる他、そごう広島で土産店や菓子店も運営している。事業の柱をいくつも持っており、コロナ禍でも大きく売上を落とさずにこれた」

‐入社当初を振り返って。

「私は関東の漬物メーカーで2年間修行し、24歳で楠清に入社したのだが、当時の売上は現在の4分の1くらいで、メーカー業が大半だった。その頃は漬物がよく売れ、周りの会社が急成長していた時代だったので、20代の頃の私はとにかく自社も大きくしたいという思いが強かった。必死に営業で飛び回ったおかげで徐々に県外へ販路を持てるようになった時期だった」

‐平成5年には工場を新設している。

「私は30代になり、社会的にもちょうど時代の変わり目だったと思う。現代的な工場ができたことを機に、売上を追うばかりでなく衛生管理や品質の安定化の重要性を意識するようになっていった。営業活動が実を結び、生協のベンダー業をいただけるようになった時期でもある。現在の楠清の姿が出来上がってきた時期だ」

‐43歳で社長に就任。

「その頃は引き続きベンダー業が好調で、メーカー業はほどほどに―と思っていた。しかし、転機が訪れた。余剰したらっきょうを引き取ってほしいという話を頂いたので、昭和36年に曽祖父が手書きで執筆したレシピ集を引っ張り出して、その通りに作ってみたところ非常に評判が良く、翌年も作ってほしいという依頼が殺到した。ものづくりの面白さや、本物の漬物の美味しさを改めて実感した出来事だった」

‐メーカーとして大切にしていること。

「一番はもちろん、手間をかかっても美味しいものを作ること。それから独自のこと、少なくとも広島では唯一無二の存在になることを目指している。国産らっきょう漬や国産生姜漬、からし漬などはニッチな市場だが、だからこそ競争にのみ込まれずこだわった商品を作り、独自の立ち位置を築けている」

‐今後の方針は。

「当面は、この一年で増えた顧客へ安定供給するための製造で忙しくなりそうだ。同業者が減り、広島菜漬の製造量が大幅に増えている状態だ。個人的には、世代交代を考える年齢になった。何にでも挑戦できるよう後押しをしていきたい」

(大阪支社・小林悟空)

‐まずは直近の動向を。

「10月決算は土産や業務筋の回復、値上げ効果、競合メーカー減少などの影響で増収となった。利益面は、当然諸コスト上昇の影響は大きいが、コロナ禍の期間に設備改修や効率化を推進した成果で黒字を維持できている。当社はメーカー業、ベンダー業を営んでいる他、そごう広島で土産店や菓子店も運営している。事業の柱をいくつも持っており、コロナ禍でも大きく売上を落とさずにこれた」

‐入社当初を振り返って。

「私は関東の漬物メーカーで2年間修行し、24歳で楠清に入社したのだが、当時の売上は現在の4分の1くらいで、メーカー業が大半だった。その頃は漬物がよく売れ、周りの会社が急成長していた時代だったので、20代の頃の私はとにかく自社も大きくしたいという思いが強かった。必死に営業で飛び回ったおかげで徐々に県外へ販路を持てるようになった時期だった」

‐平成5年には工場を新設している。

「私は30代になり、社会的にもちょうど時代の変わり目だったと思う。現代的な工場ができたことを機に、売上を追うばかりでなく衛生管理や品質の安定化の重要性を意識するようになっていった。営業活動が実を結び、生協のベンダー業をいただけるようになった時期でもある。現在の楠清の姿が出来上がってきた時期だ」

‐43歳で社長に就任。

「その頃は引き続きベンダー業が好調で、メーカー業はほどほどに―と思っていた。しかし、転機が訪れた。余剰したらっきょうを引き取ってほしいという話を頂いたので、昭和36年に曽祖父が手書きで執筆したレシピ集を引っ張り出して、その通りに作ってみたところ非常に評判が良く、翌年も作ってほしいという依頼が殺到した。ものづくりの面白さや、本物の漬物の美味しさを改めて実感した出来事だった」

‐メーカーとして大切にしていること。

「一番はもちろん、手間をかかっても美味しいものを作ること。それから独自のこと、少なくとも広島では唯一無二の存在になることを目指している。国産らっきょう漬や国産生姜漬、からし漬などはニッチな市場だが、だからこそ競争にのみ込まれずこだわった商品を作り、独自の立ち位置を築けている」

‐今後の方針は。

「当面は、この一年で増えた顧客へ安定供給するための製造で忙しくなりそうだ。同業者が減り、広島菜漬の製造量が大幅に増えている状態だ。個人的には、世代交代を考える年齢になった。何にでも挑戦できるよう後押しをしていきたい」

【2023(令和5)年11月21日第5146号6面】

11月11日号 東北オススメ商材特集 インタビュー

秋田県漬物協同組合 理事長 木村 吉伸氏

秋田漬物の魅力発信

「いぶりがっこ」価値訴求へ

秋田県漬物協同組合の木村吉伸理事長(株式会社雄勝野きむらや社長)に組合事業や足元の販売動向などについて聞いた。木村理事長は秋田漬物を代表する「いぶりがっこ」の今後の展開や課題について語った。

(藤井大碁)

◇ ◇

‐組合事業について。

「秋田県漬物協同組合では、県を代表する燻製沢庵『いぶりがっこ』を始め、秋田の野菜、山菜原料から作られる多種多様な“秋田漬物”の伝統と製法を守り、次世代に伝え育むために、品質の向上と時代のニーズに合わせた環境整備などを行っている。今期は食品衛生法の改正に合わせて、保健所からの許可が各社取れるようHACCPに基づく衛生管理の推進など衛生面の取組を主に活動している」

‐GI認証の周知にも取り組んでいる。

「『いぶりがっこ』の地理的表示(GI)認証を多くの人に知ってもらえるよう力を入れている。GI認証を活かした海外輸出にも継続して力を注ぎ、『いぶりがっこ』を海外でも食べてもらえるようPRしていく。輸出に関しては、現地に赴き直接PRすることが重要なので、国の補助も活用して、組合員で力を合わせて、需要を創出していきたい」

‐「いぶりがっこ」の販売動向。

「『いぶりがっこ』は、もともと秋田県の内陸南部地方に伝わる郷土漬物だが、その独特の風味が人気を集め、関東はもとより関西圏など県外でも広く食べられるようになった。近年は、料理に燻製の香りや歯切れの良い食感を加えられる食材として、業務用の刻み製品も伸長している。コロナ禍で打撃を受けた土産物も、観光シーズンを迎えた8月以降は回復傾向にあり、ようやくコロナ前と同水準まで動きが戻ってきている」

‐秋田漬物の魅力。

「秋田県の漬物と言えば『いぶりがっこ』のイメージが強いが、他にも魅力的な漬物がたくさんある。菊を使用した県南地区伝承の漬物『花ずし』、大根の生漬け『なた漬け』、その他にも、大根や胡瓜、山菜を使用した味噌漬、醤油漬、酒粕漬など様々な特産漬物がある。県内の漬物文化を伝承していくためにも、こうした秋田漬物の魅力を発信していきたい」

‐現状の課題。

「『いぶりがっこ』の需要が堅調に推移している半面、供給面は厳しい環境にある。大根原料の不足に加え、燃料光熱費や資材、漬け材料、原料栽培での資材費など様々なコストが引き続き高騰しており、事業者を苦しめている。猛暑の影響で山が傷んでおり、山菜やきのこも少なく、あらゆる原料が不足している。また慢性的な人手不足も大きな課題となっている」

‐今後について。

『「いぶりがっこ」の商品価値をしっかりと訴求し、コスト上昇分を吸収できるよう付加価値を付けて販売していくことが求められている。それと同時に、もう少しサイズダウンした規格を値ごろ感のある価格で提供することで、初めて食べる人やたまに食べたい人が購入しやすい環境を作っていくことも必要だ。近年ニーズが拡大している業務用刻み製品に関しては、傷が付いたり、小さすぎたりして一本物で提供出来ない原料を活用することで、ロスを無くし、全体の生産量を増やしていきたい。原料が不足する中、たくさんの方にいぶりがっこを食べてもらえるよう知恵を絞り取り組んでいく」

【2023(令和5)年11月11日第5145号10面】

秋田県漬物協同組合

山形県漬物協同組合 理事長 鈴木 尚彦氏

来年2月に山形県漬物品評会開催

共栄の精神で事業を継続

今年4月の総会で山形県漬物協同組合の新理事長に就任した三和漬物食品株式会社(山形県東置賜郡高畠町)社長の鈴木尚彦氏にインタビュー。22年に亘って理事長を務めた近清剛前理事長の後任となった鈴木新理事長は、来年2月に開催される第15回山形県漬物展示品評会に向け、10月25日と26日に長野県漬物品評会の審査会を視察。長野県漬物協同組合の古越三幸理事長らと情報交換を行った。同品評会はコロナで2年延期となっており、6年ぶりの開催に向けて県外の取組も参考に新しい切り口を考えていることを明かした。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐今年4月の総会で理事長に就任した。

「業界の顔でもある近前理事長の後任ということで、大変身が引き締まる思いで理事長職を拝命させていただいた。プレッシャーは大きいが、業界があるから企業は事業をすることができていると思っているので、業界が良くならないと企業も良くならない。微力ながら業界が少しでも良くなるためのお手伝いができればと思っている」

‐組合の課題は。

「会員数の減少だ。平成元年は34社が加盟していたが、現在は17社と半分になってしまった。だが、県内で漬物製造の届出を行っているところは1500に上る。漬物製造業は来年6月から許可業種になるため、その前後で組合への加盟につなげられればと考えている」

‐山形県漬物展示品評会が2年延期された。

「コロナで延期を余儀なくされたのだが、来年2月22日に第15回品評会を開催する。山形県の品評会は4年に一度の開催なので、実に6年ぶりの開催となる。5月の総会以降、毎月打ち合わせを行っており、毎回10人程度集まっている。伝統を継承しながら全員参加型の組合活動を行っていきたい。近前理事長をはじめ、先代たちが守ってきた品評会を若い力を生かして新しい切り口で開催したいと考えている」

‐新しい切り口の考え方について。

「長野県漬物協同組合の古越三幸理事長にお願いし、10月25日と26日に長野を訪問して長野県漬物品評会の審査会を視察させていただいた。25日の夜には長野県漬物協同組合の皆さんのご厚意で懇親会を開催していただき、両組合で情報交換をさせていただいた。山形の品評会は4年に一度の開催だが、長野県は毎年開催している。どうやって毎年開催しているのか、運営や事務局はどのような形になっているのか、漬物組合の関わり方などを教えていただき、大変勉強になった。山形の品評会に活かしたいと思っている。長野県は発酵長寿を謳っており、漬物だけではなく、味噌、醤油、酒など、県を挙げて取組を続けている。山形の加工品も負けていないと思っているので、長野の方たちと交流を続けながら県内商品の品質を高めていきたい」

‐山形特産の青菜の作柄は。

「夏の猛暑と雨不足で種の蒔き直しもあり、最大7割減になると見ている。11月下旬には霜が降りるので、遅れて出てくるということもない。今年は限られた原料を大事に販売する1年になる。各社にも言えることだが、企業努力はすでにやり切っている。上昇しているコストは製品価格に転嫁する必要がある。時代は競争から共走に移ってきている。そのため、組合員がそれぞれの価値観を深めることができる勉強会を行っていこうと思っている。共栄の精神がなければ事業を継続していくことは困難な状況だと強く感じている」

【2023(令和5)年11月11日第5145号11面】

山形県漬物協同組合

https://www.tsukemono-japan.org/yamagata/kumiai/index.htm

共栄の精神で事業を継続

今年4月の総会で山形県漬物協同組合の新理事長に就任した三和漬物食品株式会社(山形県東置賜郡高畠町)社長の鈴木尚彦氏にインタビュー。22年に亘って理事長を務めた近清剛前理事長の後任となった鈴木新理事長は、来年2月に開催される第15回山形県漬物展示品評会に向け、10月25日と26日に長野県漬物品評会の審査会を視察。長野県漬物協同組合の古越三幸理事長らと情報交換を行った。同品評会はコロナで2年延期となっており、6年ぶりの開催に向けて県外の取組も参考に新しい切り口を考えていることを明かした。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐今年4月の総会で理事長に就任した。

「業界の顔でもある近前理事長の後任ということで、大変身が引き締まる思いで理事長職を拝命させていただいた。プレッシャーは大きいが、業界があるから企業は事業をすることができていると思っているので、業界が良くならないと企業も良くならない。微力ながら業界が少しでも良くなるためのお手伝いができればと思っている」

‐組合の課題は。

「会員数の減少だ。平成元年は34社が加盟していたが、現在は17社と半分になってしまった。だが、県内で漬物製造の届出を行っているところは1500に上る。漬物製造業は来年6月から許可業種になるため、その前後で組合への加盟につなげられればと考えている」

‐山形県漬物展示品評会が2年延期された。

「コロナで延期を余儀なくされたのだが、来年2月22日に第15回品評会を開催する。山形県の品評会は4年に一度の開催なので、実に6年ぶりの開催となる。5月の総会以降、毎月打ち合わせを行っており、毎回10人程度集まっている。伝統を継承しながら全員参加型の組合活動を行っていきたい。近前理事長をはじめ、先代たちが守ってきた品評会を若い力を生かして新しい切り口で開催したいと考えている」

‐新しい切り口の考え方について。

「長野県漬物協同組合の古越三幸理事長にお願いし、10月25日と26日に長野を訪問して長野県漬物品評会の審査会を視察させていただいた。25日の夜には長野県漬物協同組合の皆さんのご厚意で懇親会を開催していただき、両組合で情報交換をさせていただいた。山形の品評会は4年に一度の開催だが、長野県は毎年開催している。どうやって毎年開催しているのか、運営や事務局はどのような形になっているのか、漬物組合の関わり方などを教えていただき、大変勉強になった。山形の品評会に活かしたいと思っている。長野県は発酵長寿を謳っており、漬物だけではなく、味噌、醤油、酒など、県を挙げて取組を続けている。山形の加工品も負けていないと思っているので、長野の方たちと交流を続けながら県内商品の品質を高めていきたい」

‐山形特産の青菜の作柄は。

「夏の猛暑と雨不足で種の蒔き直しもあり、最大7割減になると見ている。11月下旬には霜が降りるので、遅れて出てくるということもない。今年は限られた原料を大事に販売する1年になる。各社にも言えることだが、企業努力はすでにやり切っている。上昇しているコストは製品価格に転嫁する必要がある。時代は競争から共走に移ってきている。そのため、組合員がそれぞれの価値観を深めることができる勉強会を行っていこうと思っている。共栄の精神がなければ事業を継続していくことは困難な状況だと強く感じている」

【2023(令和5)年11月11日第5145号11面】

山形県漬物協同組合

https://www.tsukemono-japan.org/yamagata/kumiai/index.htm

青森県漬物組合 組合長 小村 彰夫氏

「青森県漬物フェア」を継続

県内スーパーで組合員の漬物販売

青森県漬物組合の小村彰夫氏(コムラ醸造株式会社社長)に組合事業や青森県の漬物の魅力などについてインタビュー。小村組合長は漬物需要活性化のため、昨年スタートした「青森県漬物フェア」を継続し、県内の漬物を広くPRしていく方針を示した。

(藤井大碁)

◇ ◇

‐青森県漬物組合の事業について。

「今年度は、HACCP制度化や漬物製造業の許可制への移行に際し、HACCP勉強会の開催など、衛生面の知識について学ぶための取組を強化している。勉強会には青森県漬物組合の全組合員である8社が出席し、最新の衛生知識を学びながら、情報交換を行った。県内には組合に加入していない漬物事業者もある中、我々組合員が衛生管理などにおいて県の漬物事業者の模範になれるよう取り組んでいかなければならないと考えている」

‐PR事業として「青森県漬物フェア」を実施している。

「昨年に引き続き県内スーパーの店内にコーナーを設けて、組合員8社の漬物を販売してもらっている。県内の漬物製造業者が製造した漬物をより多くの県民の方に知ってもらいたいという思いから昨年スタートした企画であるが、開始から約一年が経過し、おかげ様で売場に浸透し、好評を博している。今年度は、コロナの影響がなくなったことで、売場にマネキンを付けることもできるようになり、試食を行うことで、さらに売場の活性化に繋がっている。この取組を継続していくことで、青森県民の皆様にもっと漬物に親しんでもらい、県内の漬物需要の底上げにつなげていきたい」

‐この一年で組合員が一社増えた。

「新たに株式会社北都が加入し、青森県漬物組合の組合員は8社になった。北都さんの『赤かぶと菊芋漬』が、漬物グランプリ2023にて地域特産品特別賞を受賞し、青森県の漬物が全国にPRできたことは大変嬉しいことだ。より一層青森県の漬物が全国に知れ渡り、愛されるようになることを願っている」

‐最後に。

「青森県には新鮮な野菜を使用した様々な漬物がある。古くから受け継がれてきた青森県の漬物を伝承し、県内だけでなく県外にも幅広くPRを行っていく。日本伝統の漬物文化をしっかりと守っていけるよう今後も取り組んでいきたい」

【2023(令和5)年11月11日第5145号13面】

青森県漬物組合

https://aomori.tsukemono-japan.org/

「昨年に引き続き県内スーパーの店内にコーナーを設けて、組合員8社の漬物を販売してもらっている。県内の漬物製造業者が製造した漬物をより多くの県民の方に知ってもらいたいという思いから昨年スタートした企画であるが、開始から約一年が経過し、おかげ様で売場に浸透し、好評を博している。今年度は、コロナの影響がなくなったことで、売場にマネキンを付けることもできるようになり、試食を行うことで、さらに売場の活性化に繋がっている。この取組を継続していくことで、青森県民の皆様にもっと漬物に親しんでもらい、県内の漬物需要の底上げにつなげていきたい」

‐この一年で組合員が一社増えた。

「新たに株式会社北都が加入し、青森県漬物組合の組合員は8社になった。北都さんの『赤かぶと菊芋漬』が、漬物グランプリ2023にて地域特産品特別賞を受賞し、青森県の漬物が全国にPRできたことは大変嬉しいことだ。より一層青森県の漬物が全国に知れ渡り、愛されるようになることを願っている」

‐最後に。

「青森県には新鮮な野菜を使用した様々な漬物がある。古くから受け継がれてきた青森県の漬物を伝承し、県内だけでなく県外にも幅広くPRを行っていく。日本伝統の漬物文化をしっかりと守っていけるよう今後も取り組んでいきたい」

【2023(令和5)年11月11日第5145号13面】

青森県漬物組合

https://aomori.tsukemono-japan.org/

福島県漬物協同組合 理事長 森藤 洋一氏

県産漬物をブランディング

高塩のイメージ払拭へ

福島県漬物協同組合の森藤洋一理事長(森藤食品株式会社社長)にインタビュー。食品産業を取り巻く環境や組合の取組などについて話を聞いた。同組合では県産漬物のブランディングを継続することで商品の価値を高めることが重要だと語った。また、漬物の消費拡大に向けては塩分の問題を解消していく必要性を強調した。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐食品産業を取り巻く環境について。

「10月3日に中央会の主催で各産業の会長や理事長が集まって会合が行われた。その中で電気代や燃料、原材料などのコストが上がっているのに値上げができない、という話が多かった。その一番の理由は売場を取られてしまうから、ということだった。様々なコストが上昇し続ける中、漬物業界も値上げの動きが鈍く、当組合会員企業も価格面で苦労していると思う」

‐観光客の動きは。

「観光地や道の駅にも多くの人が訪れており、土産品の動きも良くなっているが、人も物もコロナ前の水準には届いていない。お土産を買って近所の人に渡す、という習慣がなくなってきているため、土産品も従来のままでの販売形態では尻すぼみになる」

‐新たな取組について。

「当社では7月にデザイン変更に伴い、10品前後の内容量調整を行った。これまでの内容量は200g前後だったのだが、150gに変更した。これはコスト増による実質値上げというよりも、減少している世帯人数、つまり必要とされる内容量と合っていないという考えのもとに行った。内容量が減ったことで売価も下げたところ、商品の回転数が増加した。結果的には取組を進めて良かった」

‐組合の課題は。

「どこのエリアも同じだと思うが、会員数が減少していることで組合の事業はおろか存続させていくことも難しい状況だ。休会という話も出てきているが、先代たちが築いてきた組合をなくすわけにはいかないと考えている。組合に加盟していてもメリットがない、という話も聞くが、当組合では2年前から組合が認定する福島県漬物協同組合推奨品マークの取組を行っており、認定された商品はマークを貼付して販売することができるので、差別化を図った販売を行うことができる。また、多くの県内企業が製造している『いか人参』を新たな特産品に育てるため組合で商標登録を申請するなど、ブランディングの取組を継続して商品の価値を高めていくことが重要だ」

‐漬物業界の課題は。

「先日、DMを送っていたお客様から血圧が高いので病院に行ったら医者に漬物は食べないでください、と言われたのでDMは送らないでください、という連絡があった。昔と比べれば漬物は大分減塩しているのだが、医者も含めていまだに塩分が高いというイメージをもたれている。この問題を解消しない限り、漬物の消費が増えることはない。原料の確保や人手不足といった課題もあるが、このような問題にも取り組んでいくことが重要だ。それは一社でできることではなく、組合として農水省や厚労省と連携しながら進めていくことが望ましい。今後も皆さんの協力と理解をいただきながら、事業を進めていきたい」

【2023(令和5)年11月11日第5145号14面】

福島県漬物協同組合

10月21日号 おせち特集インタビュー

全国調理食品工業協同組合 副理事長 佐々 重雄氏

年末商品は5、6%値上げ 事業領域拡大で売上増やす

全国調理食品工業協同組合(岩田功理事長)の佐々重雄副理事長(株式会社佐々商店代表取締役社長)にインタビュー。おせち、年末商品の価格改定、昆布や栗などの原料状況、今後の戦略などについては話を聞いた。原料、燃料、人件費、物流費とあらゆるコストが上昇する中、製品価格への転嫁を進めながら棚を守るために事業領域を拡大し、新しい提案をし続ける必要性があることを強調した。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐価格改定の動きは。

「原料は海外産のものも多く、現地のメーカーから値上げ要請がある。さらに円安の影響も大きく、製品価格に転嫁する必要が生じており、昨年に続いて今年もほぼ全ての商品で価格改定を行った。おせちや年末商品は平均5、6%の値上げとなっている」

‐各種原料について。

「国内の昆布は大不作となった昨年よりは良いものの、ここ数年の生産量は減少傾向にある。今年は雨が多く波が高かったため漁に出ることができず、減産となったことで価格が上昇した。また、昆布巻きについては昆布を干瓢で巻く巻き手の確保ができなくなってきており、量の確保も難しくなっている。国産、中国産、韓国産の原料を使用する栗は、韓国産の価格が高騰しているため、韓国産を使用するメリットがなくなりつつある。中国産は品質も良好で今年は比較的豊作で安定した価格となっているが、為替を含めて計算すると昨年とほぼ同じ価格となっている」

‐さつまいも原料は。

「認知度が高まっていた安納芋は、昨年から続く基腐病の影響で確保することができない。栗きんとんの餡となるさつまいもは、商品を差別化する素材となっているだけに、原料を確保できなければ商品の規格を作って提案することができず、各社対応に苦労している」

‐今後の戦略について。

「当社は9月決算で売上は前年比102%と何とか前年をクリアした。数量ベースでは下がっているが、値上げした分、数字を確保することができた。しかし、今後のことを考えると燃料費、人件費、原料価格の上昇によるコストアップは大きな不安要素だ。物価高で節約志向が高まり、消費者は商品の購入数を減らすなど、商品を選別する目も厳しくなっている。取引先は値上げして売れなくなると商品を切り替える。棚を守るためには新しい商品を開発し、既存の商品に代わる商品を提案しなければならない。商品のバリエーションを増やしたり、これまで扱っていなかった商品を供給するなど、事業領域を拡大しないと売上を増やすことはできない。得意先を取った、取られた、という前にお客様を飽きさせない取組を行うことが重要。そのような意味では競合との勝負というよりも自分たちとの勝負になる」

‐年末商戦の予想は。

「円安のため海外旅行に行く人は少ないと見ており、国内では旅行や外食の他、中食の需要が高まると予想している。当社のセット商品の注文は比較的良い数字となっている。ただ、全体的な動きを見ると、量販店の発注はやや弱含みとなっている。年始は休む店舗が増えており、ロスを出さないようにするために12月30日に売り切って翌31日はプロパーの商品に戻す、というような動きになりそうだ。そのため、これから発注数が急激に増えることは考えにくい状況だ」

‐これからの方針。

「今年も各社が値上げを行っていることからも分かるように、様々なコストが上がっていることに加えて人手不足や2024年物流問題などの課題も抱える中、事業を継続していくことは難しくなってきている。メーカーとしては利益を確保しながら、日本の食文化を次の世代に伝えていくために最大限の努力をし続けていく必要がある」

【2023(令和5)年10月21日第5143号2面】

全国調理食品工業協同組合(岩田功理事長)の佐々重雄副理事長(株式会社佐々商店代表取締役社長)にインタビュー。おせち、年末商品の価格改定、昆布や栗などの原料状況、今後の戦略などについては話を聞いた。原料、燃料、人件費、物流費とあらゆるコストが上昇する中、製品価格への転嫁を進めながら棚を守るために事業領域を拡大し、新しい提案をし続ける必要性があることを強調した。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐価格改定の動きは。

「原料は海外産のものも多く、現地のメーカーから値上げ要請がある。さらに円安の影響も大きく、製品価格に転嫁する必要が生じており、昨年に続いて今年もほぼ全ての商品で価格改定を行った。おせちや年末商品は平均5、6%の値上げとなっている」

‐各種原料について。

「国内の昆布は大不作となった昨年よりは良いものの、ここ数年の生産量は減少傾向にある。今年は雨が多く波が高かったため漁に出ることができず、減産となったことで価格が上昇した。また、昆布巻きについては昆布を干瓢で巻く巻き手の確保ができなくなってきており、量の確保も難しくなっている。国産、中国産、韓国産の原料を使用する栗は、韓国産の価格が高騰しているため、韓国産を使用するメリットがなくなりつつある。中国産は品質も良好で今年は比較的豊作で安定した価格となっているが、為替を含めて計算すると昨年とほぼ同じ価格となっている」

‐さつまいも原料は。

「認知度が高まっていた安納芋は、昨年から続く基腐病の影響で確保することができない。栗きんとんの餡となるさつまいもは、商品を差別化する素材となっているだけに、原料を確保できなければ商品の規格を作って提案することができず、各社対応に苦労している」

‐今後の戦略について。

「当社は9月決算で売上は前年比102%と何とか前年をクリアした。数量ベースでは下がっているが、値上げした分、数字を確保することができた。しかし、今後のことを考えると燃料費、人件費、原料価格の上昇によるコストアップは大きな不安要素だ。物価高で節約志向が高まり、消費者は商品の購入数を減らすなど、商品を選別する目も厳しくなっている。取引先は値上げして売れなくなると商品を切り替える。棚を守るためには新しい商品を開発し、既存の商品に代わる商品を提案しなければならない。商品のバリエーションを増やしたり、これまで扱っていなかった商品を供給するなど、事業領域を拡大しないと売上を増やすことはできない。得意先を取った、取られた、という前にお客様を飽きさせない取組を行うことが重要。そのような意味では競合との勝負というよりも自分たちとの勝負になる」

‐年末商戦の予想は。

「円安のため海外旅行に行く人は少ないと見ており、国内では旅行や外食の他、中食の需要が高まると予想している。当社のセット商品の注文は比較的良い数字となっている。ただ、全体的な動きを見ると、量販店の発注はやや弱含みとなっている。年始は休む店舗が増えており、ロスを出さないようにするために12月30日に売り切って翌31日はプロパーの商品に戻す、というような動きになりそうだ。そのため、これから発注数が急激に増えることは考えにくい状況だ」

‐これからの方針。

「今年も各社が値上げを行っていることからも分かるように、様々なコストが上がっていることに加えて人手不足や2024年物流問題などの課題も抱える中、事業を継続していくことは難しくなってきている。メーカーとしては利益を確保しながら、日本の食文化を次の世代に伝えていくために最大限の努力をし続けていく必要がある」

【2023(令和5)年10月21日第5143号2面】

菊池食品工業株式会社 代表取締役社長 菊池光晃氏

おせち文化を海外へ

インバウンドにビジネスチャンス

煮豆、佃煮、惣菜の大手として知られる菊池食品工業株式会社(東京都板橋区大山)の代表取締役社長兼COOの菊池光晃氏にインタビュー。今年のおせち商戦や今後の見通しについて聞いた。菊池社長は様々なコストが上昇する中、適正価格での販売の必要性を強調すると共に、海外に向けたおせちビジネスの可能性についても語った。(藤井大碁)

◇ ◇

ー今年のおせち商戦の見通し。

「コロナ5類移行後初のおせち商戦となるが、現実的には、昨年末もかなりの人が動いており、昨年の数字がベースとなると考えている。足元の円安により、海外旅行に行く人もそこまで多くはないだろう。国内移動は昨年より活発化し、帰省が増える分、地方の店舗の売上は上昇するのではないか」

ー近年のおせち商戦。

「弊社では、おせち関連の売上が一昨年過去最高となった。様々な課題はあるものの、コロナ禍を経て、おせちを食べる習慣が見直されたこともあり、売上は順調に推移している。だが、製造コストは上昇し続けており、利益面は非常に厳しい状況だ。今年もアイテムによりけりだが、平均で約5~10%程の値上げを予定している。通常であれば値上げにより数量は減少するが、今年は北海道のメーカーが廃業した影響で、北海道におけるおせち関連商品の売上が増加する見通しで、全体の数量は前年比微増、売上も5%増を見込んでいる」

ー値上げの影響。

「不漁、不作に加え、為替の影響を含んだ原料の高騰、砂糖、包装資材の度重なる値上げなど、今年も製造コストの大幅な上昇が続いており、価格据え置きはできない。値上げの方法については、価格改定か、規格変更か、その両方か、アイテムごとに社内で議論を重ねた。その結果、売れ筋商品については、規格変更を行い、プライスラインを守って販売していくことを決めた。おせちは一年の始めに食べる特別な食事であり、品質を落とすことはできない。製造コストが上昇を続ける中、適正価格での販売を行い、高品質な商品を安定供給することで、おせち文化の伝承に努めていきたい」

ー原料不足と人手不足が課題になっている。

「原料面では、田作りの原料が不漁により枯渇している。今年は特に厳しい状況になっており、既存の取引先に提供することがやっとで、新規の取引は難しい。来年の漁に期待するしかない。昆布巻に関しては、昆布は今年、例年よりとれたが、巻き手の不足により製造量が減少している。黒豆は北海道、丹波ともに炊くと皮が剥けてしまう裂皮の影響が拡大している。一方、人手不足に関しては、昨年より状況はいい。弊社では埼玉工場、函館工場ともに想定人数は確保できている。すきま時間を利用して働くことができる新しい雇用形態の活用や、中途社員の採用などを積極的に推進している」

【2023(令和5)年10月21日第5143号3面】

菊池食品工業

三河佃煮工業協同組合 理事長 小林利生氏

物価高や円安で節約志向

年末商戦の販促に商機見出す

三河佃煮工業協同組合の小林利生理事長(㈱小林つくだ煮社長)におせち商戦や原料状況について聞いた。小林理事長は、物価高や円安による節約志向で、年末年始の海外・国内旅行の大幅な拡大は起こりづらいと予想。おせち全体の売れ行きは、昨年並みか微減で着地するのではないかと語る。佃煮メーカーは、毎年のおせち動向に左右されず、年間を通して安定的に製品を販売し、また新たな商機も見出していく必要があると話した。

(大阪支社・高澤尚揮)

◇ ◇

ーおせち商戦の動向について。

「おせち製品の受注はここまで昨年と同程度、大きく変わることなく推移しているが、単品では田作りが若干増えそうだ。原料である片口いわしの入手に毎年苦労しているものの、田作りの供給は可能な限り対応できるよう努めていく。今年は5月に新型コロナが5類に移行してから、国内観光の勢いはコロナ前に戻りつつある。今年の年末年始の帰省による人流は昨年越えという見立てには賛同できる。ただ、年末年始の旅行については、昨今の物価高で節約志向が高まっていることから、微増程度だろう。原油高や円安も容易に収まらず、海外旅行の大幅な拡大は起こらないのでは。全体的に見て、おせちの需要は昨年並みか微減で着地するのではないか。重詰めについては、帰省による地方での需要増加で、大人数タイプの受注数が増え、堅調だろう」

ー原料状況。

「様々な原料が非常に厳しい状況となっている。小女子は近年不漁続きで、価格も高騰している。中国の小女子も冷凍技術の進化で品質は上がっているが、為替の影響もあり国産とそう価格が変わらなくなってきた。昆布巻きは巻き手が減少し、栗きんとんや黒豆を扱っているメーカーからは、ニーズはあるものの、作れば作るほど利益の確保が困難という話を聞く。新しい製品を開発していきたい気持ちはあるが、伝統食品は変わり種を出しても、なかなか売れないマーケットであるため、その判断に苦慮している」

ー佃煮の需要。

「各種販売データを見て、佃煮の需要は堅調と見ている。資材価格や電気代の高騰などで、利益確保のために価格改定は関係各位の理解を得ながら、当社でも引き続き適切に実施していく。佃煮は本来、嗜好性が高いものであり、『ちょっとした贅沢品』と、付加価値を感じられる存在に戻していく必要があるだろう。年間を通してコンスタントに佃煮が消費者から求められるのが望ましい。年末商戦は財布の紐がゆるみやすい時期であり、この機会に年越しそば用のにしん甘露煮に加えて各種提案していくことで商機を見出せると期待している。他シーズンも模索しつつ、佃煮以外の食品や他業界製品との競争の中で、佃煮を手に取ってもらうきっかけをメーカーが率先して作っていくことが迫られていると感じる」

ー組合では、11月に子ども食堂へあさり佃煮を寄贈する。

「青年部組織の豊橋佃志会と連携して、豊橋市内の子ども食堂へ一昨年はおせちを寄贈、今年一月には節分に合わせていわし甘露煮を寄贈し子ども食堂の方々にお弁当にしていただいて提供できた。今回はあさり佃煮を寄贈し『あさり押し寿司』弁当にしてもらう。東三河地域の佃煮屋の多くは元々、創業時に渥美半島のあさりを佃煮にして販売していたところが多い。その意味で、あさり佃煮は東三河地域で最も歴史のある佃煮だ。郷土料理『あさりの押し寿司』は、むきあさりを甘辛く炊き酢飯に載せたもので、祭りや祝い事の時に親しまれてきた。今回はその押し寿司をイメージしている。食育に最適であり、何より子どもたちの笑顔を見るのが楽しみだ」

(大阪支社・高澤尚揮)

◇ ◇

ーおせち商戦の動向について。

「おせち製品の受注はここまで昨年と同程度、大きく変わることなく推移しているが、単品では田作りが若干増えそうだ。原料である片口いわしの入手に毎年苦労しているものの、田作りの供給は可能な限り対応できるよう努めていく。今年は5月に新型コロナが5類に移行してから、国内観光の勢いはコロナ前に戻りつつある。今年の年末年始の帰省による人流は昨年越えという見立てには賛同できる。ただ、年末年始の旅行については、昨今の物価高で節約志向が高まっていることから、微増程度だろう。原油高や円安も容易に収まらず、海外旅行の大幅な拡大は起こらないのでは。全体的に見て、おせちの需要は昨年並みか微減で着地するのではないか。重詰めについては、帰省による地方での需要増加で、大人数タイプの受注数が増え、堅調だろう」

ー原料状況。

「様々な原料が非常に厳しい状況となっている。小女子は近年不漁続きで、価格も高騰している。中国の小女子も冷凍技術の進化で品質は上がっているが、為替の影響もあり国産とそう価格が変わらなくなってきた。昆布巻きは巻き手が減少し、栗きんとんや黒豆を扱っているメーカーからは、ニーズはあるものの、作れば作るほど利益の確保が困難という話を聞く。新しい製品を開発していきたい気持ちはあるが、伝統食品は変わり種を出しても、なかなか売れないマーケットであるため、その判断に苦慮している」

ー佃煮の需要。

「各種販売データを見て、佃煮の需要は堅調と見ている。資材価格や電気代の高騰などで、利益確保のために価格改定は関係各位の理解を得ながら、当社でも引き続き適切に実施していく。佃煮は本来、嗜好性が高いものであり、『ちょっとした贅沢品』と、付加価値を感じられる存在に戻していく必要があるだろう。年間を通してコンスタントに佃煮が消費者から求められるのが望ましい。年末商戦は財布の紐がゆるみやすい時期であり、この機会に年越しそば用のにしん甘露煮に加えて各種提案していくことで商機を見出せると期待している。他シーズンも模索しつつ、佃煮以外の食品や他業界製品との競争の中で、佃煮を手に取ってもらうきっかけをメーカーが率先して作っていくことが迫られていると感じる」

ー組合では、11月に子ども食堂へあさり佃煮を寄贈する。

「青年部組織の豊橋佃志会と連携して、豊橋市内の子ども食堂へ一昨年はおせちを寄贈、今年一月には節分に合わせていわし甘露煮を寄贈し子ども食堂の方々にお弁当にしていただいて提供できた。今回はあさり佃煮を寄贈し『あさり押し寿司』弁当にしてもらう。東三河地域の佃煮屋の多くは元々、創業時に渥美半島のあさりを佃煮にして販売していたところが多い。その意味で、あさり佃煮は東三河地域で最も歴史のある佃煮だ。郷土料理『あさりの押し寿司』は、むきあさりを甘辛く炊き酢飯に載せたもので、祭りや祝い事の時に親しまれてきた。今回はその押し寿司をイメージしている。食育に最適であり、何より子どもたちの笑顔を見るのが楽しみだ」

【2023(令和5)年10月21日第5143号4面】

丸千千代田水産株式会社 加工品部加工品課 課長代理 横山拓氏

高付加価値商品に力

旬うたえる商品の提案求む

丸千千代田水産株式会社(石橋秀子社長、東京都江東区豊洲)加工品部加工品課課長代理の横山拓氏に今年のおせち商戦の見通しや主要アイテムの動向などについて聞いた。横山氏は価格改定の影響が昨年より強まることを危惧しながらも、高付加価値商品や佃煮おせちのセット物の提案に力を入れることで売上アップにつなげていきたいと語った。

(藤井大碁)

◇ ◇

ー今年のおせち商戦の見通し。

「佃煮おせちは、今年もほぼ全ての品目で価格改定が実施され、その影響が大きくなっている。値上げ幅も最大20%程と、10%程であった昨年と比較すると大きい。価格改定により、おせち全体の販売数量は昨年より若干鈍ると予想しているが、単価アップにより、売上は昨年並から微増を見込んでいる」

ー今年特に力を入れる取組。

「高付加価値商品と佃煮おせちのセット物の提案に力を入れる。例えば、栗きんとんのあん部分にさつまいもあんではなく栗あんを使用した栗きんとんは、9月の展示会で〝モンブランのような味わい〟と話題を集めた。また産地にこだわった北海道産の新物たらこと北海道産昆布を使用した北海道たらこ昆布もやはり展示会で試食が好評だった。こうした明確な味の違いや産地のこだわりを打ち出せる高付加価値商品を積極的に提案する。またセット物の提案にも例年以上に注力する。3品、4品、6品、9品など豊富なラインナップを揃え、幅広いニーズに対応する。近年人気を集めいている佃煮おつまみセットも引き続き販売していく」

ー昨年はおせちプラス一品の提案が好評だった。

「年越しそばなどの麺類や中華惣菜などをおせち商材と共に関連販売し、おせちプラスアルファの売上をつくることに成功した。今年もその流れに乗って、全国のご当地そばの提案を行う他、横浜、神戸、長崎の全国三大中華街の中華まんの提案を行う」

ー主要アイテムの動向について。

「栗きんとんは昨年より値上げ幅が大きく、値上げのインパクトは大きい。値上げや量目変更など各社の対応は様々だが、各社の値上げ幅に差があるため、今年は例年より売場におけるアイテム変更の可能性が高まっている。商品の傾向としては、五郎島金時や紫芋を芋あんに使用することで、栗だけでなく、芋あんで差別化する商品が登場している。黒豆は他のカテゴリーに比べ値上げ幅は小さく、今年も主力製品として販売していくものの、丹波の黒豆のブランドである篠山産の原料が減少しており、特徴を打ち出せる商品が少なくなっている。田作りは先月の時点でも、原料がまだ揃っていないメーカーもあり、原料の状況が例年以上に悪い。原料と共に、需要も年々少しずつ減少している状況で、値上げや量目変更を行いながら、限られた原料を大切に販売していくことが求められている。昆布巻きは春先からの昆布の不漁で全体的な値上げが実施される。一本物の需要が落ちこむ一方、鮭と鰊といった2種類の味わいを同時に楽しめるアベック商品が伸びている。その他の佃煮おせち商材では、串物の値上げ幅も大きく、栗きんとん、黒豆、田作り、昆布巻きの主要4品への集約がさらに進んでいきそうだ」

ー通常品としての佃煮製品の動き。

「弊社では昨年よりスタートした〝旬の佃煮の提案〟が好評で、通常品の佃煮の売上は堅調に推移している。春から夏シーズンにかけて、しらす、あみ、川海老、秋から冬シーズンは、たらこ、節分のいわし、雛祭りの蛤など、旬の食材を訴求することや、イベントに合わせた提案をすることで、売上アップにつながっている」

ー今後について。

「『さかなの日』や『佃煮の日』に合わせた提案も含めて、佃煮売場の活性化に引き続き力を入れていく。売場で旬をうたえる商品があれば、是非ご提案頂きたい」

◇ ◇

ー今年のおせち商戦の見通し。

「佃煮おせちは、今年もほぼ全ての品目で価格改定が実施され、その影響が大きくなっている。値上げ幅も最大20%程と、10%程であった昨年と比較すると大きい。価格改定により、おせち全体の販売数量は昨年より若干鈍ると予想しているが、単価アップにより、売上は昨年並から微増を見込んでいる」

ー今年特に力を入れる取組。

「高付加価値商品と佃煮おせちのセット物の提案に力を入れる。例えば、栗きんとんのあん部分にさつまいもあんではなく栗あんを使用した栗きんとんは、9月の展示会で〝モンブランのような味わい〟と話題を集めた。また産地にこだわった北海道産の新物たらこと北海道産昆布を使用した北海道たらこ昆布もやはり展示会で試食が好評だった。こうした明確な味の違いや産地のこだわりを打ち出せる高付加価値商品を積極的に提案する。またセット物の提案にも例年以上に注力する。3品、4品、6品、9品など豊富なラインナップを揃え、幅広いニーズに対応する。近年人気を集めいている佃煮おつまみセットも引き続き販売していく」

ー昨年はおせちプラス一品の提案が好評だった。

「年越しそばなどの麺類や中華惣菜などをおせち商材と共に関連販売し、おせちプラスアルファの売上をつくることに成功した。今年もその流れに乗って、全国のご当地そばの提案を行う他、横浜、神戸、長崎の全国三大中華街の中華まんの提案を行う」

ー主要アイテムの動向について。

「栗きんとんは昨年より値上げ幅が大きく、値上げのインパクトは大きい。値上げや量目変更など各社の対応は様々だが、各社の値上げ幅に差があるため、今年は例年より売場におけるアイテム変更の可能性が高まっている。商品の傾向としては、五郎島金時や紫芋を芋あんに使用することで、栗だけでなく、芋あんで差別化する商品が登場している。黒豆は他のカテゴリーに比べ値上げ幅は小さく、今年も主力製品として販売していくものの、丹波の黒豆のブランドである篠山産の原料が減少しており、特徴を打ち出せる商品が少なくなっている。田作りは先月の時点でも、原料がまだ揃っていないメーカーもあり、原料の状況が例年以上に悪い。原料と共に、需要も年々少しずつ減少している状況で、値上げや量目変更を行いながら、限られた原料を大切に販売していくことが求められている。昆布巻きは春先からの昆布の不漁で全体的な値上げが実施される。一本物の需要が落ちこむ一方、鮭と鰊といった2種類の味わいを同時に楽しめるアベック商品が伸びている。その他の佃煮おせち商材では、串物の値上げ幅も大きく、栗きんとん、黒豆、田作り、昆布巻きの主要4品への集約がさらに進んでいきそうだ」

ー通常品としての佃煮製品の動き。

「弊社では昨年よりスタートした〝旬の佃煮の提案〟が好評で、通常品の佃煮の売上は堅調に推移している。春から夏シーズンにかけて、しらす、あみ、川海老、秋から冬シーズンは、たらこ、節分のいわし、雛祭りの蛤など、旬の食材を訴求することや、イベントに合わせた提案をすることで、売上アップにつながっている」

ー今後について。

「『さかなの日』や『佃煮の日』に合わせた提案も含めて、佃煮売場の活性化に引き続き力を入れていく。売場で旬をうたえる商品があれば、是非ご提案頂きたい」

【2023(令和5)年10月21日第5143号5面】

丸千千代田水産

会長に聞く 11月3日は高野豆腐の日

全国凍豆腐工業協同組合連合会 会長 木下博隆氏

レシピコンテスト開催へ

植物性タンパク市場急拡大

11月3日は「高野豆腐の日」。年末ムードの高まる「文化の日」に、高野豆腐(凍り豆腐)が和食の代表的な食品であることを伝えたい想いから全国凍豆腐工業協同組合連合会(木下博隆会長=旭松食品社長)が2020年に制定した。今年はNPO法人への商品寄贈や、レシピサイト「Nadia」上でアレンジレシピコンテスト開催し、需要喚起を目指す。

(大阪支社・小林悟空)

◇ ◇

ー高野豆腐の市場動向は。

「組合調査による原料大豆使用量は、テレビ効果で特需のあった2018、19年から減少傾向となっている。今年も9月時点で前年比減となっている。物価高騰による消費者の買い控えも考えられることから、需要喚起は切実な課題となっている」

ー需要喚起に向けて。

「『高野豆腐の日』には、昨年までに引き続き長野県内のNPO法人の子ども応援プロジェクトへ商品を寄付する。タンパク質やカルシウムが豊富で噛む力を鍛えられる高野豆腐は子どもの健康にうってつけ。子どもの頃から高野豆腐に慣れ親しんで欲しい願いも込めている。また今年はレシピサイト『Nadia』上でアレンジレシピコンテストを12月に開催する」

ーレシピコンテストの狙い。

「これまで各社でレシピ発信してきて、健康やダイエットに関心のある方々には知名度が高まってきた。今回、利用者層の若い『Nadia』に場所をお借りしてコンテストという形で能動的に参加してもらうことで、より多くの方に高野豆腐の新たな可能性を感じていただけると期待している」

ー機能性研究に力を入れている。

「これまで食後中性脂肪上昇抑制、脂質代謝改善、糖尿病改善・予防効果などを実証してきた。今後は若年層に感心の高い、腸活・美容の分野での研究も強化していく方針だ。高野豆腐は単に大豆粉を固めたものではなく、凍結・低温熟成する過程でレジスタントプロテインという成分が増加しているので、他の大豆加工品との差別化も容易といえる」

ー海外発信にも取り組む。

「旭松食品での活動になるが、ヨーロッパでの定着を進めている。大豆ミートのようなアレンジレシピや、粉にしてパンへの活用などを提案している。研究拠点としているオランダでは、タンパク質摂取源の割合が現状で動物性6、植物性4くらい。数年以内の逆転が目指されており、海外においては植物性タンパク質市場は急拡大している。この流れは日本でもいずれ本格化するはずであり、引き続きレシピ開発や機能性研究を進め準備しておきたい」

【全国凍豆腐工業協同組合連合会加盟企業(6社)】旭松食品㈱、㈱みすずコーポレーション、登喜和冷凍食品㈱、㈱信濃雪、羽二重豆腐㈱、高原㈱(順不同)

(大阪支社・小林悟空)

◇ ◇

ー高野豆腐の市場動向は。

「組合調査による原料大豆使用量は、テレビ効果で特需のあった2018、19年から減少傾向となっている。今年も9月時点で前年比減となっている。物価高騰による消費者の買い控えも考えられることから、需要喚起は切実な課題となっている」

ー需要喚起に向けて。

「『高野豆腐の日』には、昨年までに引き続き長野県内のNPO法人の子ども応援プロジェクトへ商品を寄付する。タンパク質やカルシウムが豊富で噛む力を鍛えられる高野豆腐は子どもの健康にうってつけ。子どもの頃から高野豆腐に慣れ親しんで欲しい願いも込めている。また今年はレシピサイト『Nadia』上でアレンジレシピコンテストを12月に開催する」

ーレシピコンテストの狙い。

「これまで各社でレシピ発信してきて、健康やダイエットに関心のある方々には知名度が高まってきた。今回、利用者層の若い『Nadia』に場所をお借りしてコンテストという形で能動的に参加してもらうことで、より多くの方に高野豆腐の新たな可能性を感じていただけると期待している」

ー機能性研究に力を入れている。

「これまで食後中性脂肪上昇抑制、脂質代謝改善、糖尿病改善・予防効果などを実証してきた。今後は若年層に感心の高い、腸活・美容の分野での研究も強化していく方針だ。高野豆腐は単に大豆粉を固めたものではなく、凍結・低温熟成する過程でレジスタントプロテインという成分が増加しているので、他の大豆加工品との差別化も容易といえる」

ー海外発信にも取り組む。

「旭松食品での活動になるが、ヨーロッパでの定着を進めている。大豆ミートのようなアレンジレシピや、粉にしてパンへの活用などを提案している。研究拠点としているオランダでは、タンパク質摂取源の割合が現状で動物性6、植物性4くらい。数年以内の逆転が目指されており、海外においては植物性タンパク質市場は急拡大している。この流れは日本でもいずれ本格化するはずであり、引き続きレシピ開発や機能性研究を進め準備しておきたい」

【全国凍豆腐工業協同組合連合会加盟企業(6社)】旭松食品㈱、㈱みすずコーポレーション、登喜和冷凍食品㈱、㈱信濃雪、羽二重豆腐㈱、高原㈱(順不同)

【2023(令和5)年10月21日第5143号7面】

10月21日号 八郎潟特集インタビュー

秋田県佃煮組合 組合長 千田 清隆氏

秋田県佃煮組合(千田清隆組合長)は、秋田県内8社の佃煮メーカーが加入、八郎潟産のわかさぎを始めとした新鮮な魚介を炊き上げる〝秋田佃煮”の魅力を発信している。千田組合長(千田佐市商店社長)は地元道の駅でのPR事業や若い世代への食育事業に力を入れ、佃煮文化を伝承していきたいと話した。(藤井大碁)

‐今年の漁模様。

「9月より始まった今年の八郎湖のわかさぎ漁は、ここまで不漁傾向で、例年より漁獲量が少なくなる見通しだ。高齢化による漁師の減少に加え、大雨や猛暑といったこれまでにない異常気象も影響を及ぼしていると考えられる。だが今年の状況は厳しいものの、近年の漁獲量を平均すれば、八郎湖では安定して獲れていると言うことができる」

‐今年の漁模様。

「9月より始まった今年の八郎湖のわかさぎ漁は、ここまで不漁傾向で、例年より漁獲量が少なくなる見通しだ。高齢化による漁師の減少に加え、大雨や猛暑といったこれまでにない異常気象も影響を及ぼしていると考えられる。だが今年の状況は厳しいものの、近年の漁獲量を平均すれば、八郎湖では安定して獲れていると言うことができる」

‐漁師が減少している。

「組合では年3回、漁師との話し合いの場を設けている。燃料や漁網などの関連資材が値上がりし、漁業経費が上昇している中、物価上昇に合わせて漁師からの買い取り価格を上乗せしていく必要があり、価格に関しての協議を行っている。またインボイス登録していない漁師も多く、組合でどう対応していくかというのも難しい問題になっている。これに関しては経過措置がある2029年までの6年間を目処に、状況を見ながら対応を進めていく。漁師が魚を獲ってくれなければ我々も商売にならないので、共存共栄できる方法を模索していきたい」

‐組合活動について。

「今年6月の『佃煮の日』に合わせて、毎年恒例となっている佃煮キャンペーンを開催した。潟上市内の小学校で、八郎潟産のわかさぎ佃煮を配布すると共に、佃煮についての授業をクイズ形式で実施した。継続的に実施することで、若い世代に佃煮を食べてもらうきっかけにしていきたい。また地元道の駅『ブルーメッセあきた(道の駅しょうわ)』では、組合員全社の佃煮が販売されているので、商品や製造方法を説明したポップを用意して、組合員の佃煮のPRをしていきたいと考えている。さらに道の駅の多目的ホールにおいて、八郎潟や佃煮の歴史を説明したパネル展示を行い、なぜここに佃煮組合があるのか、一般の方に伝えていくことも計画している。今後の取組としては、近年、コロナ禍により実施できていなかった視察研修を年明けに久しぶり開催する予定で、現在、研修先の検討を行っている」

‐販売動向について。

「佃煮や唐揚げの動きは堅調だが、原料の手当てに各社が苦労している。わかさぎや小女子の不漁、いかの高騰など、主力商品の原料に関する問題で、価格転嫁ができるか以前に、そもそも製品が作れるかどうかという大きな問題を抱えている。休売せざるを得ない商品も出てきており、各社がそれに代わるものを開発する必要性に迫られている。秋田を代表する魚である〝はたはた”も獲れておらず、様々な原料が不足する中、代わりとなる原料を探すのも簡単ではない」

‐今後について。

「秋田県は佃煮を良く食べる県ではあるが、若い世代に佃煮の魅力を伝えていかなければ、佃煮の食文化が失われていってしまう。『佃煮の日』に合わせて組合で実施している小学校での食育事業のような取組がとても重要になる。弊社においては、昨年、文化事業部を立ち上げ、北東北初の国際音楽祭の開催に関わり、音楽祭で佃煮の販売を行うなど新たな取組も始めた。9月に潟上市で開催された音楽フェスでも、ブースを出展し、佃煮を使用したおにぎりを販売したところ大変好評で、若い世代への佃煮のアピールに手応えを感じている」

「組合では年3回、漁師との話し合いの場を設けている。燃料や漁網などの関連資材が値上がりし、漁業経費が上昇している中、物価上昇に合わせて漁師からの買い取り価格を上乗せしていく必要があり、価格に関しての協議を行っている。またインボイス登録していない漁師も多く、組合でどう対応していくかというのも難しい問題になっている。これに関しては経過措置がある2029年までの6年間を目処に、状況を見ながら対応を進めていく。漁師が魚を獲ってくれなければ我々も商売にならないので、共存共栄できる方法を模索していきたい」

‐組合活動について。

「今年6月の『佃煮の日』に合わせて、毎年恒例となっている佃煮キャンペーンを開催した。潟上市内の小学校で、八郎潟産のわかさぎ佃煮を配布すると共に、佃煮についての授業をクイズ形式で実施した。継続的に実施することで、若い世代に佃煮を食べてもらうきっかけにしていきたい。また地元道の駅『ブルーメッセあきた(道の駅しょうわ)』では、組合員全社の佃煮が販売されているので、商品や製造方法を説明したポップを用意して、組合員の佃煮のPRをしていきたいと考えている。さらに道の駅の多目的ホールにおいて、八郎潟や佃煮の歴史を説明したパネル展示を行い、なぜここに佃煮組合があるのか、一般の方に伝えていくことも計画している。今後の取組としては、近年、コロナ禍により実施できていなかった視察研修を年明けに久しぶり開催する予定で、現在、研修先の検討を行っている」

‐販売動向について。

「佃煮や唐揚げの動きは堅調だが、原料の手当てに各社が苦労している。わかさぎや小女子の不漁、いかの高騰など、主力商品の原料に関する問題で、価格転嫁ができるか以前に、そもそも製品が作れるかどうかという大きな問題を抱えている。休売せざるを得ない商品も出てきており、各社がそれに代わるものを開発する必要性に迫られている。秋田を代表する魚である〝はたはた”も獲れておらず、様々な原料が不足する中、代わりとなる原料を探すのも簡単ではない」

‐今後について。

「秋田県は佃煮を良く食べる県ではあるが、若い世代に佃煮の魅力を伝えていかなければ、佃煮の食文化が失われていってしまう。『佃煮の日』に合わせて組合で実施している小学校での食育事業のような取組がとても重要になる。弊社においては、昨年、文化事業部を立ち上げ、北東北初の国際音楽祭の開催に関わり、音楽祭で佃煮の販売を行うなど新たな取組も始めた。9月に潟上市で開催された音楽フェスでも、ブースを出展し、佃煮を使用したおにぎりを販売したところ大変好評で、若い世代への佃煮のアピールに手応えを感じている」

【2023(令和5)年10月21日第5143号8面】

有限会社佐藤徳太郎商店 代表取締役 佐藤 進幸氏

有限会社佐藤徳太郎商店(秋田県潟上市)では、昭和22年の創業以来、70年以上にわたり八郎潟伝統の佃煮を作り続けている。佐藤進幸社長に販売動向や原料状況などについてインタビュー。佐藤社長は原料不足や人手不足など様々な課題がある中、訪れる危機に備え、次の一手を常に考えることが、経営者の役割として大切なことと語った。(藤井大碁)

‐足元の販売動向。

「春先の小女子が不漁のため販売できず、その分がマイナスとなったが、県内スーパーで〝いかあられ”などの佃煮製品の販売が好調で、売上をカバーした。WEB通販に関しては送料の大幅アップにより、計画通りにはいかなかった。直営店は、駐車場を広くしたことで、来店しやすくなったことも追い風となり微増で推移している。全体的には、ここまで前年比で増収増益を達成している」

‐様々なコストが上昇している。

「社員が現場で、どうすればさらに効率化できるかを常に考えてくれている。現在、資材が高止まりしているが、工夫して節約できる仕組みを取り入れコストダウンを図っている。先代が作った分業制の仕組みを、現場の社員が自ら進化させ、〝ムリ・ムダ・ムラ”を徹底的に省くよう、常に向上心を持ち続けてやってくれていることに感謝している。結果が出た分は、インセンティブとして社員に還元する制度を作り、日頃の努力に報いるよう努めている」

‐わかさぎ漁が解禁した。

「今年のわかさぎ漁はここまで不漁となっている。昨年は平年より少し多かったが、今年は、去年の半分ほどしか獲れていない。昨年は、八郎湖が日本で一番わかさぎが獲れた湖だったと聞いている。近年、日本の他の湖で不漁が続いている中で、八郎湖だけ獲れ続けるということは考えづらい。暑さや大雨の影響もあると思う。近年、自社で船舶免許を取得し、今年も漁の練習をしている。教えてもらっている漁師と共に行ったある日の漁では、網を上げたら多い時には200キロ獲れるわかさぎが、わずか200グラムしか入っていなかった。燃料代が上昇する中で、これでは大赤字になってしまう。漁師がしっかりとした収入を得られる持続可能な漁を実現するためには、獲れる時に全て獲るのではなく、適正な量をとって、資源を長い目でみて保護していくことも必要だ」

‐他の原料状況について。

「原料はほぼ全て不安定な状況だ。弊社では、小女子漁が盛んな北海道寿都町にも工場があるが、小女子は今年史上初の水揚げゼロとなった。街がこれまで小女子で潤っていたため、不漁により、食堂、ガソリンスタンド、ホームセンターなどの売上も落ち、街全体の経済が停滞してしまっている。だが、確保できる原料を使い、色々な工夫をして、新しいビジネスをスタートしている加工業者もあり、厳しい環境下でも、知恵を絞り、生み出せる価値があるということも同時に学んでいる。絶えず訪れる危機に対して、次の一手を常に考えることが、経営者としての役割として最も大切なことだ」

‐足元の販売動向。

「春先の小女子が不漁のため販売できず、その分がマイナスとなったが、県内スーパーで〝いかあられ”などの佃煮製品の販売が好調で、売上をカバーした。WEB通販に関しては送料の大幅アップにより、計画通りにはいかなかった。直営店は、駐車場を広くしたことで、来店しやすくなったことも追い風となり微増で推移している。全体的には、ここまで前年比で増収増益を達成している」

‐様々なコストが上昇している。

「社員が現場で、どうすればさらに効率化できるかを常に考えてくれている。現在、資材が高止まりしているが、工夫して節約できる仕組みを取り入れコストダウンを図っている。先代が作った分業制の仕組みを、現場の社員が自ら進化させ、〝ムリ・ムダ・ムラ”を徹底的に省くよう、常に向上心を持ち続けてやってくれていることに感謝している。結果が出た分は、インセンティブとして社員に還元する制度を作り、日頃の努力に報いるよう努めている」

‐わかさぎ漁が解禁した。

「今年のわかさぎ漁はここまで不漁となっている。昨年は平年より少し多かったが、今年は、去年の半分ほどしか獲れていない。昨年は、八郎湖が日本で一番わかさぎが獲れた湖だったと聞いている。近年、日本の他の湖で不漁が続いている中で、八郎湖だけ獲れ続けるということは考えづらい。暑さや大雨の影響もあると思う。近年、自社で船舶免許を取得し、今年も漁の練習をしている。教えてもらっている漁師と共に行ったある日の漁では、網を上げたら多い時には200キロ獲れるわかさぎが、わずか200グラムしか入っていなかった。燃料代が上昇する中で、これでは大赤字になってしまう。漁師がしっかりとした収入を得られる持続可能な漁を実現するためには、獲れる時に全て獲るのではなく、適正な量をとって、資源を長い目でみて保護していくことも必要だ」

‐他の原料状況について。

「原料はほぼ全て不安定な状況だ。弊社では、小女子漁が盛んな北海道寿都町にも工場があるが、小女子は今年史上初の水揚げゼロとなった。街がこれまで小女子で潤っていたため、不漁により、食堂、ガソリンスタンド、ホームセンターなどの売上も落ち、街全体の経済が停滞してしまっている。だが、確保できる原料を使い、色々な工夫をして、新しいビジネスをスタートしている加工業者もあり、厳しい環境下でも、知恵を絞り、生み出せる価値があるということも同時に学んでいる。絶えず訪れる危機に対して、次の一手を常に考えることが、経営者としての役割として最も大切なことだ」

【2023(令和5)年10月21日第5143号8面】

10月11日号 浅漬キムチ インタビュー

秋本食品株式会社 代表取締役社長 秋本 善明氏

労働集約型の事業から脱却 共配で販売エリア拡大へ

秋本食品株式会社(神奈川県綾瀬市)の秋本善明氏にインタビュー。浅漬やキムチの売れ行き、原料状況などについて話を聞いた。原料や人手の不足、2024年物流問題など、業界を取り巻く環境は厳しさを増す中、社長就任から5カ月が経過した秋本社長は、社内の選択と集中を推進して収益性の改善を図っていく方針を強調。下半期の課題については、販売エリアの拡大を目指して共配も視野に入れた取組を進めていく考えを明かした。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐浅漬の売れ行きは。

「全般的に良くないが、白菜の姿ものや刻み、ゆず風味の商品はまずまずの動きとなっている。物価高で生活防衛意識が高まっている中、高価格帯ではなくボリューム感もあるので支持されている。節約意識が高い時は新しい商品ではなく無難な定番商品の方が売れる。今がその流れだと思っている」

‐キムチの売れ行きについて。

「今期の前半は量目調整の影響で苦戦したが、直近の動きは良くなっている。消費者が量目調整した商品に慣れてきて、ここ3カ月は前年を上回った。全体でも上半期は前年をクリアした。以前より生活防衛意識は高まっている状況で、浅漬感覚で食べられるライトなキムチが浅漬に置き換わって浅漬のシェアを取っている部分もあると思う。このような状況でも安定して売れているのはブランド力のある商品。価格訴求に付き合っても不毛なので、我々が持っている商品で収益性を高める努力を続けていく」

‐原料状況は。

「大根は契約分でぎりぎり収まっているが、かぶと胡瓜は厳しい状況だ。かぶは半ば過分が出る覚悟で契約率を100%以上にする取組を行っていたが、品質低下などで不足している。秋は小かぶが売れるので採算が合わなくてもやらないといけない。今年の原料の作柄が悪いのは長引いた猛暑の影響が大きい。夏大根は北海道と青森が主力となるが、どこも人手不足で生産者も減っている。仮に生産を行うことができても運賃などの問題もある。これ以上産地の緯度を上げることはできないので、標高を上げるしかない。かぶも含めて現在の産地だけではリスクが高い。現在、当社では標高の高い産地の開拓も進めている」

‐人手不足について。

「人手の確保は本当に大変だ。当社では昨年から特定技能のベトナム人を受け入れており、今年も面接して3人にOKを出した。当然、その3人は会社で働いてくれるものだと思っていたのだが、辞退されてしまった。つまり、当社と他社を天秤にかけ、より条件が良い企業を選んだということだ。当社では特定技能外国人に仕事の内容を覚えてもらい、これから受け入れる外国人技能実習生の指導役になってもらう予定を立てているのだが、関東でも特定技能外国人が取り合いになっている」

‐社長就任から5カ月が経過した。

「意識に変化はないが、漬物業界と市場の環境は不安要素が大きい。来年は物流問題もあり、運賃が2、3割上がると言われている。自社だけで全て解決することはできないので、他社の協力をいただきながら進めていくしかない。また、自社の足場を固めるという意味では社内の選択と集中を推進し、不採算となっている商品の見直しや工場にもメスを入れながら無駄なものを排除する取組を行っている。個人としては他地域の方や得意先の方との交流の機会を増やし、コロナ禍ではできなかった交流の機会を増やしたいと考えている」

‐下半期の課題は。

「コストはさらに上がり続けていくので、どれだけ生産性を向上させることができるか。機械化はもちろん、労働集約型からの脱却を図ることが重要だ。基本的な考えとしては、主力商品の品質を維持しながら収益性を上げる施策を行っていく。また、販売エリアを広げるため、主力商品の地方発送もポイントになる。競合の壁にとらわれず、共配という選択も模索する。東西で互いにメリットを見い出せれば実現することは可能だろう」

【2023(令和5)年10月11日第5142号2面】

【バイヤー必見】イチ押し商品! 会員

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/896/

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/896/

食料新聞電子版 「プロが売りたい!地域セレクション」特別会員

株式会社ピックルスホールディングス 代表取締役社長 影山 直司氏

アイテム集約で利益確保 冷凍の鍋や総菜を開発

株式会社ピックルスホールディングス(埼玉県所沢市)代表取締役社長の影山直司氏に浅漬とキムチの販売動向、2024年2月期第2四半期の業績が好調となった要因、価格改定の動き、今後の販売戦略、課題と対応策、2024年12月に稼働予定の茨城工場(仮称)などについて話を聞いた。物価高や人手不足、来年は物流問題など多くの課題を抱える中、影山社長はアイテムの集約や不採算商品の見直しを図っていく方針を明かした。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐浅漬とキムチの売れ行きは。

「8月で中間を締めたのだが、トータルの売り上げは前年比でプラスとなっている。だが、浅漬は前年割れとなっており、厳しい状況が続いている。キムチは持ち直してプラスとなっているが、浅漬とキムチを合わせても前年をクリアできていないので、キムチのプラスで浅漬のマイナス分は埋められていない」

‐浅漬が苦戦している理由は。

「物価高の影響が大きいと思っている。物価の上昇で消費者の財布の紐が固くなっている。買い物のかごから外れるものが出てきており、ご飯周りの商品が減ってきている印象だ。残念ながら浅漬はその中に入ってしまっている状況だ。夏場の胡瓜の動きは良かったが、それ以外の商品は厳しかった。また、当社で言えば長芋の原料仕入価格が高騰したため、商品を絞ったことも影響した。主力の白菜や胡瓜の価格は若干上がっており、売上が増えても原料や資材関係の価格が上がり続けているので、利益の確保は難しくなってきている」

‐2024年2月期第2四半期の業績が好調だった。

「コンビニエンスストアにおいて5月に実施されたフェアに当社商品が導入された影響もあって売り上げが良かった。様々なコストが上がっているのだが、増収効果によってコストを吸収することができ、利益を出すことができた。量販店については浅漬の状況に変わりはないが、秋口はプラスで推移しており、惣菜も伸びているのでプラスになると見ている」

‐価格改定の動きについて。

「春から夏にかけて、茄子や胡瓜の価格や量目の見直しを行った。キムチについては引き続き据え置きでやっていて動きは順調。他社が夏に行っていた増量企画を実施することはできなかったが、原料が安定する11月頃の増量企画を検討している。昨年同時期の増量キャンペーンは1アイテムだったが、今回はシリーズ3アイテムで実施する予定。企業としてはギリギリのラインだが、物価高の中、家計応援のコンセプトで実施したい。また、ご飯がススムキムチ公式キャラクター『ススムくん』のLINEスタンプのプレゼント企画も同時に実施し、200万人から300万人の登録を目指している」

‐漬物の需要拡大に向けた取組について。

「浅漬を料理の素材として活用し、メニュー提案を行っていく。一例をあげると、浅漬を液ごと使用した鍋つゆいらずのメニュー提案を行う。生の白菜を使用した鍋も美味しいが、調味液ごと浅漬を使用した鍋は、だしが効いていて肉や野菜を入れるだけで簡単に美味しい鍋ができる。コロナ禍ではマネキン販売をすることができなかったが、今年の冬は試食の提供を行う他、HPとSNSによる食べ方提案を推進していきたいと考えている」

‐今後の販売戦略について。

「価格訴求はできない状況だ。ボリュームがあって価格が安い、という商品ではなく、料理として食べていただけるなど、付加価値を訴求していくことが重要だ。量販店の動きを見ても、良いものを売っていこうという企業の業績が良い。ディスカウント店だけが伸びているわけではない。今後はより付加価値のある商品を提案していくことが大切だ」

‐今後の課題と対応策について。

「人手が足りずコストも上がっている中で、コストがかかりすぎているところを優先して見直している。売上だけではなく利益を確保することが重要で、今のラインナップを見て手間がかかっているもの、出荷までの時間がタイトなもの、コストがかかりすぎているものを確認し、アイテムを集約していく。当社は現在、昼間だけではなく夜間の製造も行っており、人件費は割増しになってしまっている。夜間製造の必要性などを再確認し、日勤の製造に集約していく。当社は多くのOEM製造を行っているが、実情に合わせた規格の見直しを進めていく必要がある」

‐2024年12月に茨城県に稼働予定の新工場について。

「予定より少し遅れているが、ラインの自動化など先のことを見据えて省人化の工場を建設する。これまでは人が野菜の葉の1枚1枚を選別していたが、AIカメラを活用した選別機などを導入し、既存の工場以上に機械化を進めて省人化する」

‐今後強化していく事業は。

「昨年3月に立ち上げたピックルスファームで生産したさつまいもを今年9月に設立した合弁会社のべジパルで加工販売する。さつまいもの生産はあまり手間がかからず、焼き芋や干し芋など、さつまいもの加工品も人気があるので、事業の柱になることを期待している。また、年明け頃を目標に『ご飯がススムキムチ』の冷凍鍋を発売する。冷凍食品はロングライフなので食品ロス削減や便利に使えることが支持されて伸びているし、これからも伸びていくカテゴリー。今後は冷凍惣菜の開発も進めていく」

【2023(令和5)年10月11日第5142号7面】

株式会社ピックルスホールディングス(埼玉県所沢市)代表取締役社長の影山直司氏に浅漬とキムチの販売動向、2024年2月期第2四半期の業績が好調となった要因、価格改定の動き、今後の販売戦略、課題と対応策、2024年12月に稼働予定の茨城工場(仮称)などについて話を聞いた。物価高や人手不足、来年は物流問題など多くの課題を抱える中、影山社長はアイテムの集約や不採算商品の見直しを図っていく方針を明かした。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐浅漬とキムチの売れ行きは。

「8月で中間を締めたのだが、トータルの売り上げは前年比でプラスとなっている。だが、浅漬は前年割れとなっており、厳しい状況が続いている。キムチは持ち直してプラスとなっているが、浅漬とキムチを合わせても前年をクリアできていないので、キムチのプラスで浅漬のマイナス分は埋められていない」

‐浅漬が苦戦している理由は。

「物価高の影響が大きいと思っている。物価の上昇で消費者の財布の紐が固くなっている。買い物のかごから外れるものが出てきており、ご飯周りの商品が減ってきている印象だ。残念ながら浅漬はその中に入ってしまっている状況だ。夏場の胡瓜の動きは良かったが、それ以外の商品は厳しかった。また、当社で言えば長芋の原料仕入価格が高騰したため、商品を絞ったことも影響した。主力の白菜や胡瓜の価格は若干上がっており、売上が増えても原料や資材関係の価格が上がり続けているので、利益の確保は難しくなってきている」

‐2024年2月期第2四半期の業績が好調だった。

「コンビニエンスストアにおいて5月に実施されたフェアに当社商品が導入された影響もあって売り上げが良かった。様々なコストが上がっているのだが、増収効果によってコストを吸収することができ、利益を出すことができた。量販店については浅漬の状況に変わりはないが、秋口はプラスで推移しており、惣菜も伸びているのでプラスになると見ている」

‐価格改定の動きについて。

「春から夏にかけて、茄子や胡瓜の価格や量目の見直しを行った。キムチについては引き続き据え置きでやっていて動きは順調。他社が夏に行っていた増量企画を実施することはできなかったが、原料が安定する11月頃の増量企画を検討している。昨年同時期の増量キャンペーンは1アイテムだったが、今回はシリーズ3アイテムで実施する予定。企業としてはギリギリのラインだが、物価高の中、家計応援のコンセプトで実施したい。また、ご飯がススムキムチ公式キャラクター『ススムくん』のLINEスタンプのプレゼント企画も同時に実施し、200万人から300万人の登録を目指している」

‐漬物の需要拡大に向けた取組について。

「浅漬を料理の素材として活用し、メニュー提案を行っていく。一例をあげると、浅漬を液ごと使用した鍋つゆいらずのメニュー提案を行う。生の白菜を使用した鍋も美味しいが、調味液ごと浅漬を使用した鍋は、だしが効いていて肉や野菜を入れるだけで簡単に美味しい鍋ができる。コロナ禍ではマネキン販売をすることができなかったが、今年の冬は試食の提供を行う他、HPとSNSによる食べ方提案を推進していきたいと考えている」

‐今後の販売戦略について。

「価格訴求はできない状況だ。ボリュームがあって価格が安い、という商品ではなく、料理として食べていただけるなど、付加価値を訴求していくことが重要だ。量販店の動きを見ても、良いものを売っていこうという企業の業績が良い。ディスカウント店だけが伸びているわけではない。今後はより付加価値のある商品を提案していくことが大切だ」

‐今後の課題と対応策について。

「人手が足りずコストも上がっている中で、コストがかかりすぎているところを優先して見直している。売上だけではなく利益を確保することが重要で、今のラインナップを見て手間がかかっているもの、出荷までの時間がタイトなもの、コストがかかりすぎているものを確認し、アイテムを集約していく。当社は現在、昼間だけではなく夜間の製造も行っており、人件費は割増しになってしまっている。夜間製造の必要性などを再確認し、日勤の製造に集約していく。当社は多くのOEM製造を行っているが、実情に合わせた規格の見直しを進めていく必要がある」

‐2024年12月に茨城県に稼働予定の新工場について。

「予定より少し遅れているが、ラインの自動化など先のことを見据えて省人化の工場を建設する。これまでは人が野菜の葉の1枚1枚を選別していたが、AIカメラを活用した選別機などを導入し、既存の工場以上に機械化を進めて省人化する」

‐今後強化していく事業は。

「昨年3月に立ち上げたピックルスファームで生産したさつまいもを今年9月に設立した合弁会社のべジパルで加工販売する。さつまいもの生産はあまり手間がかからず、焼き芋や干し芋など、さつまいもの加工品も人気があるので、事業の柱になることを期待している。また、年明け頃を目標に『ご飯がススムキムチ』の冷凍鍋を発売する。冷凍食品はロングライフなので食品ロス削減や便利に使えることが支持されて伸びているし、これからも伸びていくカテゴリー。今後は冷凍惣菜の開発も進めていく」

【2023(令和5)年10月11日第5142号7面】

株式会社ピックルスホールディングス HP

10月1日号 理事長に聞く

福岡県漬物工業協同組合 理事長 熊川 稔也氏

消費税の二重払いを懸念 全組合員に管理士2級推奨

福岡県漬物工業協同組合の熊川稔也理事長にインタビュー。ここ数年、九州産高菜原料は不作が続いており、各社とも原料の確保に苦しむ。新規の商談は難しく、既存の取引先への出荷調整や、数品目の休売を決めているメーカーもある。また、10月から導入された「インボイス制度」の影響も懸念材料だ。熊川理事長に製品動向、原料農家との対応、組合事業運営などについて話を聞いた。

(福岡支局 菰田隆行)

◇ ◇

‐原料不足の中での製品動向は。

「6月から8月にかけては、売上は前年比で25%以上プラスとなり、コロナ前に戻っている。これは諸コストの高騰で、今年に入って値上げを実施したためだ。売上増となってはいるが、支払い額も上がっているので、とても全て吸収できてはいない。消費者は、あらゆる食品が値上がりしている状況に慣れておらず、買い控えにつながっている。外資系の大型店、DS、ドラッグストアの売上が好調なのがそれを物語っている。新規取引の商談はコロナ後に活発になってきたが、取引できるかどうかは中身をよく聞いて、最終的には量的にこなせるかどうかが判断材料となってくる」

‐インボイス制度の導入について。

「一番問題となるのは、消費税の二重払いだ。インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の『仕入税額控除』が認めてもらえないため、非登録者へ支払った消費税を税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまう。ほとんどのメーカーでは原料を仕入れている農家が非登録事業者で、この二重払いが大きな問題だ。経過措置を設けてはあるが、この問題は軽視できない。国には登録事業者とならない農家に対してもっと真剣に、かつ具体的にどうすれば良いかを指導してほしいと思う」

‐組合事業について。

「我々漬物業者にとって、最も深刻なのは人手不足だ。それは原料の収穫や漬け込みという仕事が発生するからで、他の業態とは違う深刻さが潜んでいる。そこで県内組合員ではまだ外国人実習生を採用していない企業も多いため、いつでも外国人実習生を採用できるよう、社内に漬物製造管理士2級の有資格者を持ってもらうことを推奨していく。受検費用を組合費で補填し、今年から来年初めにかけて加盟企業15社全てに、有資格社員を置いていただこうと考えている」

‐漬物業界の将来は。

「AIやロボットが普及していくと、人間の仕事が減るという指摘がある。しかし、漬物は原料漬け込みや製造に手がかかり、ロボットではなかなかこなせないのではないかと考えている。そうすると、人手がかかっている商品は自然と値が上がるため、手をかけた物の価値が消費者に理解してもらえるのだろうか、という懸念というか、心配ばかりが最近頭をよぎっている。仕事の悩みは一企業では解決できないことの方が多く、業界全体で考えていく必要がある。そのためにも組合組織は重要で、大手企業ではない小規模事業者の意見が通る業界にしていきたい」

【2023(令和5)年10月1日第5141号8面】

福岡県漬物工業協同組合の熊川稔也理事長にインタビュー。ここ数年、九州産高菜原料は不作が続いており、各社とも原料の確保に苦しむ。新規の商談は難しく、既存の取引先への出荷調整や、数品目の休売を決めているメーカーもある。また、10月から導入された「インボイス制度」の影響も懸念材料だ。熊川理事長に製品動向、原料農家との対応、組合事業運営などについて話を聞いた。

(福岡支局 菰田隆行)

◇ ◇

‐原料不足の中での製品動向は。

「6月から8月にかけては、売上は前年比で25%以上プラスとなり、コロナ前に戻っている。これは諸コストの高騰で、今年に入って値上げを実施したためだ。売上増となってはいるが、支払い額も上がっているので、とても全て吸収できてはいない。消費者は、あらゆる食品が値上がりしている状況に慣れておらず、買い控えにつながっている。外資系の大型店、DS、ドラッグストアの売上が好調なのがそれを物語っている。新規取引の商談はコロナ後に活発になってきたが、取引できるかどうかは中身をよく聞いて、最終的には量的にこなせるかどうかが判断材料となってくる」

‐インボイス制度の導入について。

「一番問題となるのは、消費税の二重払いだ。インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の『仕入税額控除』が認めてもらえないため、非登録者へ支払った消費税を税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまう。ほとんどのメーカーでは原料を仕入れている農家が非登録事業者で、この二重払いが大きな問題だ。経過措置を設けてはあるが、この問題は軽視できない。国には登録事業者とならない農家に対してもっと真剣に、かつ具体的にどうすれば良いかを指導してほしいと思う」

‐組合事業について。

「我々漬物業者にとって、最も深刻なのは人手不足だ。それは原料の収穫や漬け込みという仕事が発生するからで、他の業態とは違う深刻さが潜んでいる。そこで県内組合員ではまだ外国人実習生を採用していない企業も多いため、いつでも外国人実習生を採用できるよう、社内に漬物製造管理士2級の有資格者を持ってもらうことを推奨していく。受検費用を組合費で補填し、今年から来年初めにかけて加盟企業15社全てに、有資格社員を置いていただこうと考えている」

‐漬物業界の将来は。

「AIやロボットが普及していくと、人間の仕事が減るという指摘がある。しかし、漬物は原料漬け込みや製造に手がかかり、ロボットではなかなかこなせないのではないかと考えている。そうすると、人手がかかっている商品は自然と値が上がるため、手をかけた物の価値が消費者に理解してもらえるのだろうか、という懸念というか、心配ばかりが最近頭をよぎっている。仕事の悩みは一企業では解決できないことの方が多く、業界全体で考えていく必要がある。そのためにも組合組織は重要で、大手企業ではない小規模事業者の意見が通る業界にしていきたい」

【2023(令和5)年10月1日第5141号8面】

10月1日号 社長に聞く

株式会社イヌイ 取締役社長 松石 健郎氏

「漬物語りⓇ」認知度向上へ 直売所建設でもう一つの柱に

株式会社イヌイ(福岡県久留米市)は明治20年頃、福岡県瀬高町(現みやま市)に農産物関連事業として発足。昭和39年3月に漬物製造販売の個人商店として、創業者・松石吉昭氏が事業をスタートした。同45年3月に鬼丸商事株式会社を設立。平成元年3月、福岡県久留米市に北野工場(現イヌイ本社)を開設し、同時に株式会社イヌイを設立した。同4年6月に鬼丸商事他関連会社4社が合併し、株式会社マツイシに社名を変更(マツイシ・グループ本社)。翌年4月に漬物・惣菜の2工場をイヌイに移管し、北野工場での惣菜製造を本格化した。その後イヌイは、産地開拓や「漬物語りⓇ」という新ブランドを立ち上げるなど、新進気鋭の取組で伸長している。同社の松石健郎社長に、コロナ渦中から現在までの動向や、今後の方針について話を聞いた。

(福岡支局・菰田隆行)

◇ ◇

‐コロナ下から5類に移行して以後の状況は。

「外食向けの業務用や、空港などで販売していたお土産向けは、コロナの影響によって売上が減少し、コンビニ向けも苦戦していた。一方、取引が大きい持ち帰り弁当向け商材はプラスを保っていたため、お陰様でプラマイはゼロだった。昨年6月の会計年度スタート時に、原材料費や諸コスト高騰で値上げを実施した。それでも追い付かなかったため、今年の5月までに再値上げを実施させていただいた。この間、売上は前年比100%を超えていたが利益は減少し、増収減益だった。今期に入ってからの6月~9月は売上も戻っており、2度の価格改定によって利益も改善してきている」

‐グループ会社の外食事業は。

「お好み焼きの“どんどん亭”は、確かにコロナ禍では厳しかったが、比較的(売上は)もっていたと言える。一番打撃を受けたのが居酒屋業態だった。昨年あたりから、外食全般で80%ほどまで回復が見え始め、今年に入ってからはコロナ前のほぼ100%に戻っている。そば茶屋やつけ麺など新業態もプラスアルファとなっていて、グループ全体では完全回復といっていい状況だ」

‐イヌイの今後の方針は。

「今年の6月、初めて工場直売会を開催した。地域の皆様への感謝の意味を込めて行ったが、多くのお客様に来ていただき、社員も感激していた。何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だった。今後は、国から『事業再構築補助金』の採択を受けたので、年内にも本社敷地内に直売所を建設する予定だ。また、近年トレンドになっている“自販機”での販売も考えており、自販機用商品の開発にも着手する。それ用の冷凍設備や計量器なども、補助金を使って導入を予定している。自社ブランドとして開発し、登録商標も取っている『漬物語りⓇ』の認知度を上げ、業務用惣菜との両輪として、もう一つの柱に育てていきたいと考えている」

【2023(令和5)年10月1日第5141号10面】

イヌイ 食料新聞電子版「九州うまかモン」

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1374/

株式会社イヌイ(福岡県久留米市)は明治20年頃、福岡県瀬高町(現みやま市)に農産物関連事業として発足。昭和39年3月に漬物製造販売の個人商店として、創業者・松石吉昭氏が事業をスタートした。同45年3月に鬼丸商事株式会社を設立。平成元年3月、福岡県久留米市に北野工場(現イヌイ本社)を開設し、同時に株式会社イヌイを設立した。同4年6月に鬼丸商事他関連会社4社が合併し、株式会社マツイシに社名を変更(マツイシ・グループ本社)。翌年4月に漬物・惣菜の2工場をイヌイに移管し、北野工場での惣菜製造を本格化した。その後イヌイは、産地開拓や「漬物語りⓇ」という新ブランドを立ち上げるなど、新進気鋭の取組で伸長している。同社の松石健郎社長に、コロナ渦中から現在までの動向や、今後の方針について話を聞いた。

(福岡支局・菰田隆行)

◇ ◇

‐コロナ下から5類に移行して以後の状況は。

「外食向けの業務用や、空港などで販売していたお土産向けは、コロナの影響によって売上が減少し、コンビニ向けも苦戦していた。一方、取引が大きい持ち帰り弁当向け商材はプラスを保っていたため、お陰様でプラマイはゼロだった。昨年6月の会計年度スタート時に、原材料費や諸コスト高騰で値上げを実施した。それでも追い付かなかったため、今年の5月までに再値上げを実施させていただいた。この間、売上は前年比100%を超えていたが利益は減少し、増収減益だった。今期に入ってからの6月~9月は売上も戻っており、2度の価格改定によって利益も改善してきている」

‐グループ会社の外食事業は。

「お好み焼きの“どんどん亭”は、確かにコロナ禍では厳しかったが、比較的(売上は)もっていたと言える。一番打撃を受けたのが居酒屋業態だった。昨年あたりから、外食全般で80%ほどまで回復が見え始め、今年に入ってからはコロナ前のほぼ100%に戻っている。そば茶屋やつけ麺など新業態もプラスアルファとなっていて、グループ全体では完全回復といっていい状況だ」

‐イヌイの今後の方針は。

「今年の6月、初めて工場直売会を開催した。地域の皆様への感謝の意味を込めて行ったが、多くのお客様に来ていただき、社員も感激していた。何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だった。今後は、国から『事業再構築補助金』の採択を受けたので、年内にも本社敷地内に直売所を建設する予定だ。また、近年トレンドになっている“自販機”での販売も考えており、自販機用商品の開発にも着手する。それ用の冷凍設備や計量器なども、補助金を使って導入を予定している。自社ブランドとして開発し、登録商標も取っている『漬物語りⓇ』の認知度を上げ、業務用惣菜との両輪として、もう一つの柱に育てていきたいと考えている」

【2023(令和5)年10月1日第5141号10面】

イヌイ 食料新聞電子版「九州うまかモン」

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1374/

9月21日号 全漬連会長に聞く

全日本漬物協同組合連合会会長 中園雅治氏

高塩分の誤解払拭最優先 若手が活躍する組織作りを

今年5月、株式会社中園久太郎商店の中園雅治社長が全日本漬物協同組合連合会の会長に就任した。中園会長は、漬物が高塩分という誤解を解き『消費拡大』に繋げること、若者の漬物離れの原因を探り『漬物文化継承』を実現することに意欲を示す。

(大阪支社 小林悟空)

◇ ◇

‐目標は。

「野﨑伸一前会長は賦課金算出方法の見直しや若手の登用といった改革を行った。また漬物議連の発足や外国人技能実習制度の進展などに尽力いただいた。漬物の産業としての土台がようやく固まったところだと思う。次に全国組織として取り組むべきは『消費拡大』と『漬物文化継承』だと考えている。これらを実現できれば給与改善や人手不足緩和、農業振興といった課題にも貢献できる」

‐消費拡大策の方針は。

「最優先で取り組むべきは漬物が持つマイナスイメージ、すなわち高塩分であるという誤解を払拭すること。漬物は発酵食品であり、食物繊維をはじめ多くの栄養を効率的に摂れる食品であることなどPRできる点はたくさんあるのだが、高塩分という誤解がある限り効果は半減してしまう」

‐漬物の塩分について。

「野菜の日(8月31日)に農林水産省の主催で『漬物から野菜の消費拡大を考える』と題したWebシンポジウムが開催された。そこで当連合会の宮尾茂雄顧問が指摘した通り、漬物は製造技術や流通システムの発達によって低塩化している。日本標準成分表の数字も改訂されているのだが、古い知識のまま『漬物は高血圧の敵』という論調が見受けられる。もちろん塩分ゼロではないがそれは野菜にドレッシングを掛けたり、スープに入れたりする場合も同様のこと。野菜摂取量に対しての漬物の塩分量は決して多くないと分かるはずだ」

‐料理への活用も推進している。

「ご飯のお供だけでは一度に食べる量に限界がある。調味料兼具材として料理に使ってもらえれば、格段に使用量は増える。そこでまずは自社で試してみようと、指宿市内の飲食店の協力を得て漬物を使ったメニューを開発していただいた。想像以上に用途が広く、料理人の発想力に驚かされた。消費者の反応も良かったようだ。こうした事例は積極的に共有していきたい」

‐漬物文化継承について。

「20代で漬物を食している人の割合はたったの20%という統計数字が出ている。若者のことだから塩分以外に原因があるということになる。米食が減ったから…など安易に浮かぶ理由以外にもあるかもしれない。学識者や調査機関など外部の協力を得て、先入観に囚われず原因を精査すれば、新たな対策も見えてくるのではないか」

‐原料面の取組は。

「原料対策については各地域、各社でそれぞれの契約や習慣に沿った取組を基本とし、全漬連としてはそれらのサポートをしていく。最近の傾向として原料不足により需要があっても対応しきれないという事態が増えているので、情報共有や行政との連携等にも取り組まねばならない」

‐全漬連の運営について。

「前会長の発案で、役員に全国枠を設けて若手や女性理事の登用を実現できた。またPR、原料対策など課題ごとに委員会を設けており、そちらも第一線で活躍する若手経営者たちが積極的に参加してくれているのは非常にありがたいこと。若手の方々が発言しやすい組織となり、会員の役に立つ組織であることを常に目指し、臨機応変な事業を心がけたい」

(大阪支社 小林悟空)

◇ ◇

‐目標は。

「野﨑伸一前会長は賦課金算出方法の見直しや若手の登用といった改革を行った。また漬物議連の発足や外国人技能実習制度の進展などに尽力いただいた。漬物の産業としての土台がようやく固まったところだと思う。次に全国組織として取り組むべきは『消費拡大』と『漬物文化継承』だと考えている。これらを実現できれば給与改善や人手不足緩和、農業振興といった課題にも貢献できる」

‐消費拡大策の方針は。

「最優先で取り組むべきは漬物が持つマイナスイメージ、すなわち高塩分であるという誤解を払拭すること。漬物は発酵食品であり、食物繊維をはじめ多くの栄養を効率的に摂れる食品であることなどPRできる点はたくさんあるのだが、高塩分という誤解がある限り効果は半減してしまう」

‐漬物の塩分について。

「野菜の日(8月31日)に農林水産省の主催で『漬物から野菜の消費拡大を考える』と題したWebシンポジウムが開催された。そこで当連合会の宮尾茂雄顧問が指摘した通り、漬物は製造技術や流通システムの発達によって低塩化している。日本標準成分表の数字も改訂されているのだが、古い知識のまま『漬物は高血圧の敵』という論調が見受けられる。もちろん塩分ゼロではないがそれは野菜にドレッシングを掛けたり、スープに入れたりする場合も同様のこと。野菜摂取量に対しての漬物の塩分量は決して多くないと分かるはずだ」

‐料理への活用も推進している。

「ご飯のお供だけでは一度に食べる量に限界がある。調味料兼具材として料理に使ってもらえれば、格段に使用量は増える。そこでまずは自社で試してみようと、指宿市内の飲食店の協力を得て漬物を使ったメニューを開発していただいた。想像以上に用途が広く、料理人の発想力に驚かされた。消費者の反応も良かったようだ。こうした事例は積極的に共有していきたい」

‐漬物文化継承について。

「20代で漬物を食している人の割合はたったの20%という統計数字が出ている。若者のことだから塩分以外に原因があるということになる。米食が減ったから…など安易に浮かぶ理由以外にもあるかもしれない。学識者や調査機関など外部の協力を得て、先入観に囚われず原因を精査すれば、新たな対策も見えてくるのではないか」

‐原料面の取組は。

「原料対策については各地域、各社でそれぞれの契約や習慣に沿った取組を基本とし、全漬連としてはそれらのサポートをしていく。最近の傾向として原料不足により需要があっても対応しきれないという事態が増えているので、情報共有や行政との連携等にも取り組まねばならない」

‐全漬連の運営について。

「前会長の発案で、役員に全国枠を設けて若手や女性理事の登用を実現できた。またPR、原料対策など課題ごとに委員会を設けており、そちらも第一線で活躍する若手経営者たちが積極的に参加してくれているのは非常にありがたいこと。若手の方々が発言しやすい組織となり、会員の役に立つ組織であることを常に目指し、臨機応変な事業を心がけたい」

【2023(令和5)年9月21日第5140号1面】

9月21日号 トップに聞く

株式会社太陽漬物 代表取締役社長 寺田知弘氏

原料確保が勝負の分け目 大根・高菜を一貫して自社管理

株式会社太陽漬物(鹿児島県曽於市末吉町)は、九州特産の沢庵(干し・生漬)のトップメーカー。寺田知弘社長は大根原料の不足が続く中、農業から一貫した自社管理を行うことで適正在庫を維持し、需要に応え続けることが同社の強みだと語る。(小林悟空)

◇ ◇

-沢庵の市場動向は。

「当社は順調に推移しており、前期(8月決算)は計画通りで着地できた。市場全体で見ても悪くない状況で、スーパーでは簡便性の高い刻みタイプの伸びが大きい。当社の売上トップは『しそ味L』が堅持しているが『九州つぼ漬』が猛追している状況だ。中外食業界からの引き合いも多い。しかしそれ以上に、大根原料の不足が続いており、当社に需要が流れているという面が大きかった。原料確保が勝負の分け目、という時代が来ている」

-原料確保について。

「九州は昨年9月、播種直後に台風に襲われて撒き直しとなり生大根が不足。年明けには強烈な寒波があり、干し大根にも影響が出た。北関東や東北方面も不作だった。そのような中、当社は契約農家に種の提供から行い、収穫できた大根は元漬業者様に頼らず、全て自社で漬込んでいる。農業から一貫して自社管理し、緻密な販売計画を立てていることが安定供給に繋がっている」

-4月には価格改定を実施した。

「全てのコストが値上がりしているため、避けられない判断だった。今年は大根原料の仕入れ価格を引き上げるため、さらなる価格改定も視野に入る。当社製品は現時点でもアッパー気味の価格帯であり、価格よりも味で評価いただいているものとして、品質を維持できる適正価格を追求しなければならない」

-高菜について。

「高菜漬の比率は年々増え、干し沢庵、生沢庵に続く第3の柱に成長している。高菜原料の生産量では、鹿児島が日本一。そのメリットを生かしていく。干し大根の“干し作業”は高齢者には大変な負担で、そうした農家には高菜の栽培に回ってもらうなど柔軟な立ち回りもできるのは土地に恵まれている。これからも大局的な見地を持ち、農家との対話を続けながら的確な判断をしていきたい」

-SDGsの取組は。

「刻み製品の比率を上げることで原料のロスを少なくし、これまで端材となっていた物を使用すれば、残渣を減らすことができる。原料、資材、人件費などあらゆる経費が高騰している現状で、効率化を図っていくことがSDGsの取組に合致してくると思う」

◇ ◇

-沢庵の市場動向は。

「当社は順調に推移しており、前期(8月決算)は計画通りで着地できた。市場全体で見ても悪くない状況で、スーパーでは簡便性の高い刻みタイプの伸びが大きい。当社の売上トップは『しそ味L』が堅持しているが『九州つぼ漬』が猛追している状況だ。中外食業界からの引き合いも多い。しかしそれ以上に、大根原料の不足が続いており、当社に需要が流れているという面が大きかった。原料確保が勝負の分け目、という時代が来ている」

-原料確保について。

「九州は昨年9月、播種直後に台風に襲われて撒き直しとなり生大根が不足。年明けには強烈な寒波があり、干し大根にも影響が出た。北関東や東北方面も不作だった。そのような中、当社は契約農家に種の提供から行い、収穫できた大根は元漬業者様に頼らず、全て自社で漬込んでいる。農業から一貫して自社管理し、緻密な販売計画を立てていることが安定供給に繋がっている」

-4月には価格改定を実施した。

「全てのコストが値上がりしているため、避けられない判断だった。今年は大根原料の仕入れ価格を引き上げるため、さらなる価格改定も視野に入る。当社製品は現時点でもアッパー気味の価格帯であり、価格よりも味で評価いただいているものとして、品質を維持できる適正価格を追求しなければならない」

-高菜について。

「高菜漬の比率は年々増え、干し沢庵、生沢庵に続く第3の柱に成長している。高菜原料の生産量では、鹿児島が日本一。そのメリットを生かしていく。干し大根の“干し作業”は高齢者には大変な負担で、そうした農家には高菜の栽培に回ってもらうなど柔軟な立ち回りもできるのは土地に恵まれている。これからも大局的な見地を持ち、農家との対話を続けながら的確な判断をしていきたい」

-SDGsの取組は。

「刻み製品の比率を上げることで原料のロスを少なくし、これまで端材となっていた物を使用すれば、残渣を減らすことができる。原料、資材、人件費などあらゆる経費が高騰している現状で、効率化を図っていくことがSDGsの取組に合致してくると思う」

【2023(令和5)年9月21日第5140号4面】

太陽漬物 HP

9月21日号 トップに聞く

株式会社タカハシ 代表取締役 髙橋 晃氏

コロナ後は動向活発化 素材のカット法で新提案も

食品用機械と設備の総合メーカー、株式会社タカハシ(東京都中野区)は、独自設計の〝垂直裁断方式〟による「タカハシ式高速裁断機」で著名。その高い処理能力に加え操作性、安全性、衛生面においてもワンランク上の作業環境を実現する。同社の裁断機は漬物・佃煮・珍味をはじめ、給食・食品・ペットフード・製薬業界まで、多方面で活躍している。同社代表取締役の髙橋晃氏に、コロナ後の各業界の動向や課題、今後の見通しなどについて話を聞いた。(菰田隆行)

◇ ◇

‐コロナ後の動向は。

「新型コロナウイルスの分類が第5類に引き下げられ、人も物も動き出し、取引先の業種を問わず〝気分〟が変わってきていると思う。コロナで先が見えなかったが生産の見通しが立つようになり、量産体制を図る企業もある。そのため、これまで止まっていた機械の入れ替えや更新が必要となってきているようで、問い合わせが増えている。また、どの業種も人手不足に悩まされているため、機械頼りという一面がある。これまでは、カットするだけだったものを次の工程で手間を省けるように、素材を倒してバラけさせてほしいなどといった要望も出てきている。なるべく人手をかけないで済むようオートメーション化やライン化の要望も多く、それらについては他社とのコラボレーションで対応し、進めていきたい」

‐6月に出展された「FOOMA JAPAN2023」も盛況だった。

「展示会で情報を収集したいという要望のため入場者も多く、活発に商談ができた。お蔭様で成約に結び付いたところもある。どの業界にしても、コロナ下ではこちらから働きかけてもなかなか動きはなかったが、今は先方から問い合わせてくるようになっている」

‐人手不足への対応は。

「コロナで停滞していた時は手が回らなかったが、今後はどういう形で募集するか、どうしたら来てくれるようになるかを考えていきたい。機械の製造現場でいうと、例えばこれまでは土台となる部分の溶接まで全て自社で行っていたが、これを外注して自社では組み上げるだけの作業にすれば、各段に効率化できる。また、機械の仕様自体も見直しており、部品一つにしてもこれまでは独自規格のネジやシャフト等を使用していたが、それらも市販品を利用すれば調達も楽になるし、なにより納入先でのメンテナンス作業が効率化できる。その他、営業面では委託も視野に入れて考えている」

‐カット技術には絶大な定評がある。

「他のスライサー等で難しい素材のカットも、どうすればできるかという技術と、その対応力には自信がある。どんな素材でも、今までとは違う料理に利用できるような切り方があれば、それを実現することで消費者がより購入しやすくなるかもしれない。レシピに合わせたカット方法のアイデアがあれば、ぜひ当社に相談してみてほしい」

【2023(令和5)年9月21日第5140号8面】

食料新聞電子版 工場長・店長必見!関連資材機器・原料

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/502/

食品用機械と設備の総合メーカー、株式会社タカハシ(東京都中野区)は、独自設計の〝垂直裁断方式〟による「タカハシ式高速裁断機」で著名。その高い処理能力に加え操作性、安全性、衛生面においてもワンランク上の作業環境を実現する。同社の裁断機は漬物・佃煮・珍味をはじめ、給食・食品・ペットフード・製薬業界まで、多方面で活躍している。同社代表取締役の髙橋晃氏に、コロナ後の各業界の動向や課題、今後の見通しなどについて話を聞いた。(菰田隆行)

◇ ◇

‐コロナ後の動向は。

「新型コロナウイルスの分類が第5類に引き下げられ、人も物も動き出し、取引先の業種を問わず〝気分〟が変わってきていると思う。コロナで先が見えなかったが生産の見通しが立つようになり、量産体制を図る企業もある。そのため、これまで止まっていた機械の入れ替えや更新が必要となってきているようで、問い合わせが増えている。また、どの業種も人手不足に悩まされているため、機械頼りという一面がある。これまでは、カットするだけだったものを次の工程で手間を省けるように、素材を倒してバラけさせてほしいなどといった要望も出てきている。なるべく人手をかけないで済むようオートメーション化やライン化の要望も多く、それらについては他社とのコラボレーションで対応し、進めていきたい」

‐6月に出展された「FOOMA JAPAN2023」も盛況だった。

「展示会で情報を収集したいという要望のため入場者も多く、活発に商談ができた。お蔭様で成約に結び付いたところもある。どの業界にしても、コロナ下ではこちらから働きかけてもなかなか動きはなかったが、今は先方から問い合わせてくるようになっている」

‐人手不足への対応は。

「コロナで停滞していた時は手が回らなかったが、今後はどういう形で募集するか、どうしたら来てくれるようになるかを考えていきたい。機械の製造現場でいうと、例えばこれまでは土台となる部分の溶接まで全て自社で行っていたが、これを外注して自社では組み上げるだけの作業にすれば、各段に効率化できる。また、機械の仕様自体も見直しており、部品一つにしてもこれまでは独自規格のネジやシャフト等を使用していたが、それらも市販品を利用すれば調達も楽になるし、なにより納入先でのメンテナンス作業が効率化できる。その他、営業面では委託も視野に入れて考えている」

‐カット技術には絶大な定評がある。

「他のスライサー等で難しい素材のカットも、どうすればできるかという技術と、その対応力には自信がある。どんな素材でも、今までとは違う料理に利用できるような切り方があれば、それを実現することで消費者がより購入しやすくなるかもしれない。レシピに合わせたカット方法のアイデアがあれば、ぜひ当社に相談してみてほしい」

【2023(令和5)年9月21日第5140号8面】

食料新聞電子版 工場長・店長必見!関連資材機器・原料

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/502/

9月21日号 トップに聞く

立花容器株式会社 代表取締役社長 岡野邦男氏

今年で創業108年目の老舗・立花容器株式会社(岡野邦男社長、岡山県小田郡矢掛町)。創業当初は酒蔵へ樽を納めていたところから、その後プラスチック製品、PET製品へと事業を拡大。そして現在は「チアフルライフ」を事業目的に据え、楽器やキャンプアイテムなど、容器以外へも事業領域を拡げている。岡野社長は、風通しが良く自主性のある風土が容器の製造、販売にも好影響を与えていると話す。

(大阪支社・小林悟空)

◇ ◇

ー御社が事業目的としているチアフルライフについて。

「まず当社の歴史を振り返ると創業当初は酒蔵向けの木樽製造を営んでいた。プラスチック樽を開発し、漬物や味噌、珍味など取引先を大きく拡大したのが第2創業期、そしてPET製品に着手し、医療用品などにも進出したのが第3創業期。順調に業容を拡大してきた一方で、BtoBに限定されていたとも言える。そこで2015年に創業100周年を迎えたタイミングに、それまでの枠に囚われず社員も、お客様(消費者)もワクワクするような新しい提案をできる会社へ進化していこうと我が社の事業目的を『チアフルライフ』とした。以来、楽器やキャンプ用品など様々な分野に取組を広げている」

ーその成果は。

「入社1年目からアイデアを出し、製品化への道筋を模索していく機会が得られるようになり、会社全体に風通しの良い、活気ある風土が生まれている。SNSやイベントを一般消費者の方と直接つながる場も生まれ、人材採用にも好影響が出てくると思う。またBtoBにおいても、当社の技術の幅広さやフットワークの軽さが伝わるようになり、幅広いご相談をいただけるようになった。コラボ企画なども進行しているところだ」

(大阪支社・小林悟空)

◇ ◇

ー御社が事業目的としているチアフルライフについて。

「まず当社の歴史を振り返ると創業当初は酒蔵向けの木樽製造を営んでいた。プラスチック樽を開発し、漬物や味噌、珍味など取引先を大きく拡大したのが第2創業期、そしてPET製品に着手し、医療用品などにも進出したのが第3創業期。順調に業容を拡大してきた一方で、BtoBに限定されていたとも言える。そこで2015年に創業100周年を迎えたタイミングに、それまでの枠に囚われず社員も、お客様(消費者)もワクワクするような新しい提案をできる会社へ進化していこうと我が社の事業目的を『チアフルライフ』とした。以来、楽器やキャンプ用品など様々な分野に取組を広げている」

ーその成果は。

「入社1年目からアイデアを出し、製品化への道筋を模索していく機会が得られるようになり、会社全体に風通しの良い、活気ある風土が生まれている。SNSやイベントを一般消費者の方と直接つながる場も生まれ、人材採用にも好影響が出てくると思う。またBtoBにおいても、当社の技術の幅広さやフットワークの軽さが伝わるようになり、幅広いご相談をいただけるようになった。コラボ企画なども進行しているところだ」

ー容器については。

「『楽器メーカーになるの?』とイジられることもあるが、容器もしっかり続けるのでご安心ください(笑)。容器はテイクアウト・デリバリーや、環境負荷低減など次々と新たなニーズが生まれており、新製品開発のネタが尽きることはない。一方、プラスチック原料高騰など利益面では厳しい状況が続くが、そういうピンチの中にこそチャンスを見出せる。ガラス瓶業界など隣接業界も供給不足に陥っているため、当社は代替として耐熱性のあるPET容器を開発した。75℃充填まで使用できる『PET‐TT21‐100ml』をドレッシングやオイル向けに提案している。ガラス瓶より軽くコスト面削減につながるため大変好評で、200mlタイプも開発中だ」

「『楽器メーカーになるの?』とイジられることもあるが、容器もしっかり続けるのでご安心ください(笑)。容器はテイクアウト・デリバリーや、環境負荷低減など次々と新たなニーズが生まれており、新製品開発のネタが尽きることはない。一方、プラスチック原料高騰など利益面では厳しい状況が続くが、そういうピンチの中にこそチャンスを見出せる。ガラス瓶業界など隣接業界も供給不足に陥っているため、当社は代替として耐熱性のあるPET容器を開発した。75℃充填まで使用できる『PET‐TT21‐100ml』をドレッシングやオイル向けに提案している。ガラス瓶より軽くコスト面削減につながるため大変好評で、200mlタイプも開発中だ」

ー環境負荷低減について。

「色々なアプローチがあって、一つは直接的にプラスチック使用量を減らすこと。植物由来原料や、紙、炭酸カルシウムなどを混成した容器を開発している。外観、強度、価格といった容器の評価基準に環境負荷が加わり、顧客ニーズは多様化している。また生分解性を持たせて焼却の燃料を削減したり海洋汚染を防いだり、とプラスチックのサイクル全体へのアプローチも盛んだ。発想次第で容器はまだまだ進化できるので、食品メーカーの皆様にはぜひお悩みを聞かせてほしい」

「色々なアプローチがあって、一つは直接的にプラスチック使用量を減らすこと。植物由来原料や、紙、炭酸カルシウムなどを混成した容器を開発している。外観、強度、価格といった容器の評価基準に環境負荷が加わり、顧客ニーズは多様化している。また生分解性を持たせて焼却の燃料を削減したり海洋汚染を防いだり、とプラスチックのサイクル全体へのアプローチも盛んだ。発想次第で容器はまだまだ進化できるので、食品メーカーの皆様にはぜひお悩みを聞かせてほしい」

【2023(令和5)年9月21日第5140号9面】

立花容器

9月11日号 トップに聞く

株式会社みやまえ 代表取締役社長 宮前有一郎氏

第3次価格改定も視野に

生姜原料の価格が過去最高へ

株式会社みやまえ(宮前有一郎社長、奈良県生駒郡平群町)は生姜商品の総合メーカーとして全国でトップクラスのシェアを持つ。物価上昇により生姜漬も数度にわたって値上げを実施せざるを得ない前例のない状況下、宮前社長は生姜漬文化の維持へ危機感を示す。価格に頼らない価値の提案へ力を注ぐとともに、漬物の素材利用や、生姜を軸とした商品開発を強化している。

(大阪支社・高澤尚揮)

ー生姜原料の動向について。

「タイ産は今年干ばつの影響で植え付けが5月中旬頃になり、例年より1カ月遅れた。7月から雨が降り出したものの、生鮮生姜の価格は高値のままだ。塩蔵向けは小粒で、過去最高の価格になると見ている。中国福建省の農家は生鮮に目がいき、塩蔵用の主力は雲南省に移ってきた。今年の雲南省は干ばつ気味だったが、栽培面積が一昨年の3倍ほどに拡大していることから、原料の調達までは不安視していない。塩蔵向けの量は、タイ産が年々減ってきた結果、中国南部とそう変わらなくなってきた。山東省産では、ガリといえるほどの柔らかい規格が著しく少なくなっているのが現状だ」

ー業務用生姜製品の販売状況。

「業務用が回復しており、コロナ前の水準に売上は回復しているものの、利益面では厳しい。しかし、中国加工メーカーの製品の質が低いことを理由に、当社製品へ切り替えたいというニーズはある。またここ最近は、中国からのガリ完成品を扱っていたところが、政情不安定による欠品を避けるため、当社など国内加工メーカーに新規問い合わせが相次いでいる。当社では、スポットでの注文でなく、平時から20%はみやまえの生姜製品を利用してもらえるようお願いはしている」

ー価格改定について。

「昨年7月、今年2月と続けて実施した。近いうちに3度目の値上げも覚悟しなければならない。年末または来年の始め頃の実施を検討している段階だ。生姜原料と副資材、電気代等全てが値上がり続け、現在もコスト上昇や円安が進行し続けていることは辛い。これまで築いてきた生姜漬文化を維持していくには、価格以外の『価値』を訴えていく必要がある」

ー生姜漬文化の維持。

「生姜漬は無料提供が当然視されている節があり、値上げをすると、有料での提供となるか、最悪の場合外されてしまう。その場合、需要の減少から流通量が減少し、産地を含む産業としての維持に危機感を覚える。最も危惧しているのは、コスト削減のために低品質な生姜漬へ切り替えられ、生姜漬全体のイメージが悪くなり、消費者の心が離れていくこと。当社としては、味はもちろんのこと、サポート体制などの強みを磨いて差別化を図っていく」

ー新しい取組は。

「添え物としての利用だけでなく、惣菜の素材としての利用を拡大することに注力している。惣菜市場自体が成長産業であるため、まだまだ提案の余地がある。揚げ物や練り物では、多様化が進んでおり、紅生姜の色どりの良さやスパイシーさを求める方が確実にいる。コロナで急増した家飲み需要も落ち着いたものの、いまだに手堅く需要はある」

ー2025年大阪・関西万博への期待。

「既に訪日外国人の来日理由として『食』がトップに挙がっている。万博で訪日観光客が増えることで、日本に美食を求めている方に、本物の和食を知ってもらえるチャンスだ。付随してガリや紅生姜と触れることを期待している。消費者が本物の和食を知って帰国すると、お店の調理方法や料理素材への評価も厳しくなり、健全な競争が生まれるだろう。国内加工メーカー製品の海外需要は大いにポテンシャルがある」

【2023(令和5)年9月11日第5139号5面】

みやまえ

9月11日号 トップに聞く

東京中央漬物株式会社 代表取締役社長 齋藤 正久氏

9月29日にジョイフルフェア

3品目のPB商品をお披露目

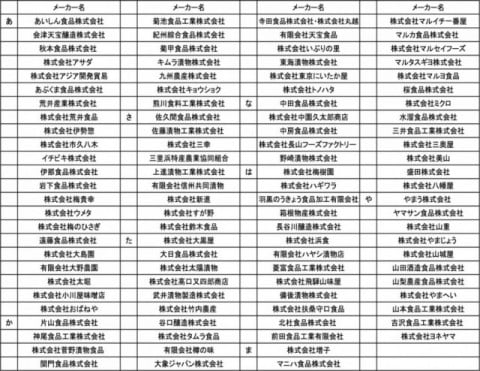

東京都公認の漬物荷受機関である東京中央漬物株式会社(東京都江東区豊洲)の齋藤正久社長にインタビュー。9月29日に東京都台東区の東京都立産業貿易センター台東館で開催する『2023 C‐Z ジョイフルフェア』について話を聞いた。例年7月に開催していた展示会の会期を変えることで、秋冬向け商品から年末向け商品の提案が主なテーマとなる。今回の出展社数は昨年を20社以上上回る102社。得意先はもちろん、得意先の二次店、三次店のバイヤーも来場予定で、新規顧客獲得や新しい需要の開拓につながる展示会として大きな期待が寄せられている。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐今年のジョイフルフェアは9月29日に開催する。

「ジョイフルフェアは毎年7月に開催していたが、秋本食品さんの展示会と時期が重なることもあり、テスト的な意味合いも込めてお盆過ぎに開催しようということで9月に実施する。今回は出展社の新規顧客獲得をテーマに、得意先の二次店、三次店のお客様にも声をかけてお越しいただく。得意先の先の得意先のところで新しい話があるかもしれないので、新しい商談が生まれることを期待している」

‐会場の変化は。

「新しい試みとしてメーカーをカテゴリー別に分けず、あいうえお順に設定した。また、出展社は昨年の80社に対し102社と20社以上増えた。この20社は当社の荷主だが、こちらの要望で初めて出展する企業もある。来場される方はこれまで見る機会がなかった企業や商品に出会うことで、新しい需要が生まれる可能性があると思っている」

3品目のPB商品をお披露目

東京都公認の漬物荷受機関である東京中央漬物株式会社(東京都江東区豊洲)の齋藤正久社長にインタビュー。9月29日に東京都台東区の東京都立産業貿易センター台東館で開催する『2023 C‐Z ジョイフルフェア』について話を聞いた。例年7月に開催していた展示会の会期を変えることで、秋冬向け商品から年末向け商品の提案が主なテーマとなる。今回の出展社数は昨年を20社以上上回る102社。得意先はもちろん、得意先の二次店、三次店のバイヤーも来場予定で、新規顧客獲得や新しい需要の開拓につながる展示会として大きな期待が寄せられている。

(千葉友寛)

◇ ◇

‐今年のジョイフルフェアは9月29日に開催する。

「ジョイフルフェアは毎年7月に開催していたが、秋本食品さんの展示会と時期が重なることもあり、テスト的な意味合いも込めてお盆過ぎに開催しようということで9月に実施する。今回は出展社の新規顧客獲得をテーマに、得意先の二次店、三次店のお客様にも声をかけてお越しいただく。得意先の先の得意先のところで新しい話があるかもしれないので、新しい商談が生まれることを期待している」

‐会場の変化は。

「新しい試みとしてメーカーをカテゴリー別に分けず、あいうえお順に設定した。また、出展社は昨年の80社に対し102社と20社以上増えた。この20社は当社の荷主だが、こちらの要望で初めて出展する企業もある。来場される方はこれまで見る機会がなかった企業や商品に出会うことで、新しい需要が生まれる可能性があると思っている」

‐展示会の商品構成は。

「秋冬の商談は終わっているので、年末向けの商品がメーンとなる。得意先の話を聞いても高付加価値の商品を置きたい、というニーズが根強くある。特に年末年始はその志向が強くなるので、全国名産コーナーをなくし、初となる『高付加価値商品コーナー』を作って価値のある商品を提案していきたいと考えている」

‐展示会のテーマは。

「テーマは『激変する社会に対応する食生活』。食生活はコロナの影響で大きく変わり、5類移行後も再び変化している。時代の移り変わりは予想を上回る速さで進んでいる。現在は物価高で節約志向が高まっており、試し買いや衝動買いのような遊びの部分がなくなってきている。商品の生き残りもシビアになってきていて、定番商品でも値上げして動きが悪くなると入れ替わるケースもある。展示会では現在のニーズに即しながら様々な商品を提案する」

‐魅力のある売場とは。

「理想はワクワク感のある売場。見ているだけで楽しくなるような売場を作ることができればお客様の支持を得ることができ、リピートにもつながる。見た目という意味では季節感や新商品も重要だが、売場を総合的にプロデュースできるように提案力を強化していく方針だ。お客様が足を止めて商品を手に取るようなコーナーを作るなど、売場提案を積極的に行っていきたい」

‐価格競争からの脱却について。

「当社は製造していないので、様々なニーズに応じて各社のNB商品を売り込むことが主な業務となるのだが、NB商品だけに頼ると価格競争になる。PBのようなオリジナル商品があると新規の営業も行きやすくなるし、会社の強みにもなる。当社では現在2品のPB商品(フレッシュザーサイ、野沢菜本造り)があるが、昨年から開発している3品目が完成間近で、展示会でお披露目できる予定だ。発売は10月半ば頃で、一部SMで試験販売を実施する。若い世代向けにSNSによる情報発信もスタートしたが、時代のニーズに合わせて様々なことにチャレンジしていきたいと考えている」

「秋冬の商談は終わっているので、年末向けの商品がメーンとなる。得意先の話を聞いても高付加価値の商品を置きたい、というニーズが根強くある。特に年末年始はその志向が強くなるので、全国名産コーナーをなくし、初となる『高付加価値商品コーナー』を作って価値のある商品を提案していきたいと考えている」

‐展示会のテーマは。

「テーマは『激変する社会に対応する食生活』。食生活はコロナの影響で大きく変わり、5類移行後も再び変化している。時代の移り変わりは予想を上回る速さで進んでいる。現在は物価高で節約志向が高まっており、試し買いや衝動買いのような遊びの部分がなくなってきている。商品の生き残りもシビアになってきていて、定番商品でも値上げして動きが悪くなると入れ替わるケースもある。展示会では現在のニーズに即しながら様々な商品を提案する」

‐魅力のある売場とは。

「理想はワクワク感のある売場。見ているだけで楽しくなるような売場を作ることができればお客様の支持を得ることができ、リピートにもつながる。見た目という意味では季節感や新商品も重要だが、売場を総合的にプロデュースできるように提案力を強化していく方針だ。お客様が足を止めて商品を手に取るようなコーナーを作るなど、売場提案を積極的に行っていきたい」

‐価格競争からの脱却について。

「当社は製造していないので、様々なニーズに応じて各社のNB商品を売り込むことが主な業務となるのだが、NB商品だけに頼ると価格競争になる。PBのようなオリジナル商品があると新規の営業も行きやすくなるし、会社の強みにもなる。当社では現在2品のPB商品(フレッシュザーサイ、野沢菜本造り)があるが、昨年から開発している3品目が完成間近で、展示会でお披露目できる予定だ。発売は10月半ば頃で、一部SMで試験販売を実施する。若い世代向けにSNSによる情報発信もスタートしたが、時代のニーズに合わせて様々なことにチャレンジしていきたいと考えている」

【2023(令和5)年9月11日第5139号2面】

東京中央漬物 HP

プロが売りたい! 地域セレクション 特別会員

8月21日号 トップに聞く

株式会社日本東泉 代表取締役社長 李忠儒氏

山東省生姜は価格上昇 産地の強みで安定供給

株式会社日本東泉(大阪市住之江区)の李忠儒社長にインタビュー。同社は中国最大の生姜産地である山東省に、自社工場として現地法人「龍口東寶(ドンパオ)食品有限公司」を有し、生姜の契約栽培から加工までを一貫して行う。原料卸としては生姜、にんにく等の中国農産物を塩蔵、冷凍、漬物完成品などの形態で供給している。今年の山東省産生姜の作柄は良好であるものの、漬物用原料は価格が上昇する見通し。そのような中でも同社は安定供給を果たすべく努めている。

(大阪支社・小林悟空)

◇ ◇

‐山東省生姜の状況は。

「漬物用の収穫は8月18日頃から始まり、作柄は良好。作付面積は昨年より2~3割拡大したが、これは昨年が縮小していたので平年並みに戻った形。3月下旬~4月半ばの植え付け時期は干ばつ気味で不作予想も出ていたのだが、その後の天候が良く豊作傾向に転じた。ただし豊作だからといって漬物用原料を十分に確保するのは容易ではなく、価格も上昇する年になると見ている」

‐価格上昇の原因。

「青果用が高騰しているのが大きな要因。生姜の収穫は若掘りのガリ用から始まりハーフ用、刻み用、青果用と続くが、青果が高ければ農家としてはそちらに回したいため、漬物用の量は減ることになる。また青果生姜が高いため種代も高くなっていることに加え、肥料や資材機器等コストが上昇していることも重なって、昨年より高くなるのは確実と見ている。なお現在の青果生姜の高騰は投機目的によるもので、需要と供給のバランスを逸脱している。今年の豊作で、来年は正常化していくと期待している」

‐御社の対応は。

「当社は山東省に自社農場、契約農場で生姜を栽培している。契約栽培では固定価格ではなく、相場下落時は保証ラインで、相場上昇時には相場に連動させて買い取る形を取ることで農家が損をしない仕組みを作っている。今年のように漬物用が少なくなる年でも当社はしっかりと確保し、安定供給に努めていく。コロナが明けて需要も回復しているが、現地青果生姜の価格が上昇しているので確実に供給していくためにも早めの注文をいただけるとありがたい」

‐「ホワイトガリ」が著名。

「当社の中でも最高級品が『ホワイトガリ』。土壌作りから品種改良まで独自開発した方法で栽培した生姜を、極若掘りし、無漂白で伝統の押し漬け方法を守り続けている。ほどよい辛さとシャキシャキとした柔らかな食感が自慢のガリだ。そのホワイトガリ原料は大手メーカー様からも長年利用いただいている」

‐食の安全性追求のため様々な認証を取得している。

「中国農産物というと残留農薬など心配される方も多いが、当社は2003年には肥料・農薬に厳しい制限を定める緑色食品A級を、2007年にはグローバルGAPを取得した。また漬物メーカーとしてもHACCPシステムを導入し、ISO9001、FSSC22000取得の工場で製造を行っている。世界基準の管理で、日本だけでなく世界中へ輸出できる体制となっているので安心していただきたい。生姜以外にもにんにくや唐辛子も扱っている」

‐今年で30回目の漬込みになる。

「私は韓国生まれの台湾華僑だが、近畿大学農学部に入学したことをきっかけに日本の人々や文化と出会えた。そのときの学友の縁から生姜漬の世界を知り、後押しをいただいて起業した。本物の生姜漬の味を追求し、日本のユーザーの厳しい基準に応えられる品質を作り続けてきた。これからも安全安心な生姜原料をお届けしていきたい」

(大阪支社・小林悟空)

◇ ◇

‐山東省生姜の状況は。

「漬物用の収穫は8月18日頃から始まり、作柄は良好。作付面積は昨年より2~3割拡大したが、これは昨年が縮小していたので平年並みに戻った形。3月下旬~4月半ばの植え付け時期は干ばつ気味で不作予想も出ていたのだが、その後の天候が良く豊作傾向に転じた。ただし豊作だからといって漬物用原料を十分に確保するのは容易ではなく、価格も上昇する年になると見ている」

‐価格上昇の原因。

「青果用が高騰しているのが大きな要因。生姜の収穫は若掘りのガリ用から始まりハーフ用、刻み用、青果用と続くが、青果が高ければ農家としてはそちらに回したいため、漬物用の量は減ることになる。また青果生姜が高いため種代も高くなっていることに加え、肥料や資材機器等コストが上昇していることも重なって、昨年より高くなるのは確実と見ている。なお現在の青果生姜の高騰は投機目的によるもので、需要と供給のバランスを逸脱している。今年の豊作で、来年は正常化していくと期待している」

‐御社の対応は。

「当社は山東省に自社農場、契約農場で生姜を栽培している。契約栽培では固定価格ではなく、相場下落時は保証ラインで、相場上昇時には相場に連動させて買い取る形を取ることで農家が損をしない仕組みを作っている。今年のように漬物用が少なくなる年でも当社はしっかりと確保し、安定供給に努めていく。コロナが明けて需要も回復しているが、現地青果生姜の価格が上昇しているので確実に供給していくためにも早めの注文をいただけるとありがたい」

‐「ホワイトガリ」が著名。

「当社の中でも最高級品が『ホワイトガリ』。土壌作りから品種改良まで独自開発した方法で栽培した生姜を、極若掘りし、無漂白で伝統の押し漬け方法を守り続けている。ほどよい辛さとシャキシャキとした柔らかな食感が自慢のガリだ。そのホワイトガリ原料は大手メーカー様からも長年利用いただいている」

‐食の安全性追求のため様々な認証を取得している。

「中国農産物というと残留農薬など心配される方も多いが、当社は2003年には肥料・農薬に厳しい制限を定める緑色食品A級を、2007年にはグローバルGAPを取得した。また漬物メーカーとしてもHACCPシステムを導入し、ISO9001、FSSC22000取得の工場で製造を行っている。世界基準の管理で、日本だけでなく世界中へ輸出できる体制となっているので安心していただきたい。生姜以外にもにんにくや唐辛子も扱っている」

‐今年で30回目の漬込みになる。

「私は韓国生まれの台湾華僑だが、近畿大学農学部に入学したことをきっかけに日本の人々や文化と出会えた。そのときの学友の縁から生姜漬の世界を知り、後押しをいただいて起業した。本物の生姜漬の味を追求し、日本のユーザーの厳しい基準に応えられる品質を作り続けてきた。これからも安全安心な生姜原料をお届けしていきたい」

【2023(令和5)年8月21日第5139号3面】

日本東泉 HP http://lisgroup.jp/ja/

8月11日号 トップに聞く

株式会社マルヤナギ小倉屋 代表取締役社長 柳本勇治氏

従業員の健康意識アップへ

食育型カンパニーとして成長

蒸し豆・国産蒸しもち麦・煮豆・佃煮の製造・販売を行う株式会社マルヤナギ小倉屋(柳本勇治社長、神戸市東灘区)では、柳本勇治氏が社長に就任し、1年半が過ぎた。同氏は、日本初の蒸し大豆商品や、国産もち麦商品の開発・販売を主導してきたことで知られる。多くの人に「食と健康に対する関心」をより高めてほしいと語り、社内の意識向上を図っている。柳本社長に各種取組について話しを聞いた。

(大阪支社・高澤尚揮)

◇ ◇

-従業員の健康維持・増進に取り組んでいる。

「当社では食を通じて人々の健康に奉仕するためには、社員自らが健康に関心を高めて増進する必要があると考えている。当社では、2018年に『健康経営と食育推進室』を設置し、2020年には初めての『マルヤナギ健康白書』を作成、白書は今年で4回目となる。白書では毎年、前年の結果から今後の取組事項をまとめて公開することで、従業員の健康維持増進を目指している。循環器疾患と糖尿病対策の強化、禁煙および受動喫煙防止対策の強化、従業員の健康意識のアップを大きな柱としている」

-より具体的には。

「循環器疾患と糖尿病は命に関わる病気でありながら、生活習慣病に起因することも多く、ある程度早くから予防することができる。社内セミナーを開催したり個別面談でフォローしたりしてきた。2022年からは、兵庫県立大学と共同研究を行い、健康診断結果と食事調査の結果から、職種等に合わせた従業員指導を行っている。禁煙については、2022年より非喫煙者には『いきいき応援手当』として毎月500円を支給しており、今年4月1日からは喫煙可能時間の設定と営業車の車内禁煙を実施、最終的には敷地内全面禁煙を目指している。従業員の健康意識アップでは、食生活アドバイザーの資格取得フォローを継続しているのと、今年4月1日から社内で自社製品の『蒸し大豆』や『蒸しもち麦』が自由に食べられる『オフィスもち麦・蒸し豆』をスタートさせ、好評だ。生活習慣の改善となった社員の話も聞く」

‐新商品など自社製品について。

「佃煮や煮豆製品が長らく主力であったが、当社がパイオニアである『蒸し豆』『蒸しもち麦』が今や定番化し消費者に支持されている。設備投資や販路開拓を着実に行ってきたことが功を奏している。大豆やもち麦のおいしさを引き続きPRしていきたい。3月に発売した『蒸しひきわり大豆』はひきわりにした大豆を蒸しているため水戻し不要で、かつハンバーグ、ミートソース、キーマカレー等、幅広く使えるので使い勝手が良く、順調な売れ行きだ。長いスパンで見て、認知度が高まり、定着化していきそうだと期待を込めている」

‐もち麦のポテンシャルや地域連携。

「当社で加工するもち麦の健康機能性の研究には、加東市役所の職員の方々にご協力いただき、現在は市内の子どもたちの腸内細菌叢を調査している。加東市との地域連携としては6月に加東市で行われた『かとうもち麦収穫祭』でもち麦商品やもち麦おはぎを販売した。さらに、もち麦の派生製品として、全国の小売店で当社のもち麦うどんやもち麦パスタを取り扱っていただき、新しい顧客を創出できている。もち麦のPR面では、7月に自社で情報サイト『もちむぎ村』をスタートさせた。産地の取組やもち麦を活用したお店の情報などを順次掲載していくのが狙いだ。既存ファンサイト『蒸し大豆タウン』で得た知見を投入している。当社のメインテーマ『伝統食材の素晴らしさを次の世代へ』をまさに体現した試みだ。『新しい食の提案に取り組む食育型カンパニー』として成長するのを応援していただきたい」

(大阪支社・高澤尚揮)

◇ ◇

-従業員の健康維持・増進に取り組んでいる。

「当社では食を通じて人々の健康に奉仕するためには、社員自らが健康に関心を高めて増進する必要があると考えている。当社では、2018年に『健康経営と食育推進室』を設置し、2020年には初めての『マルヤナギ健康白書』を作成、白書は今年で4回目となる。白書では毎年、前年の結果から今後の取組事項をまとめて公開することで、従業員の健康維持増進を目指している。循環器疾患と糖尿病対策の強化、禁煙および受動喫煙防止対策の強化、従業員の健康意識のアップを大きな柱としている」

-より具体的には。

「循環器疾患と糖尿病は命に関わる病気でありながら、生活習慣病に起因することも多く、ある程度早くから予防することができる。社内セミナーを開催したり個別面談でフォローしたりしてきた。2022年からは、兵庫県立大学と共同研究を行い、健康診断結果と食事調査の結果から、職種等に合わせた従業員指導を行っている。禁煙については、2022年より非喫煙者には『いきいき応援手当』として毎月500円を支給しており、今年4月1日からは喫煙可能時間の設定と営業車の車内禁煙を実施、最終的には敷地内全面禁煙を目指している。従業員の健康意識アップでは、食生活アドバイザーの資格取得フォローを継続しているのと、今年4月1日から社内で自社製品の『蒸し大豆』や『蒸しもち麦』が自由に食べられる『オフィスもち麦・蒸し豆』をスタートさせ、好評だ。生活習慣の改善となった社員の話も聞く」

‐新商品など自社製品について。

「佃煮や煮豆製品が長らく主力であったが、当社がパイオニアである『蒸し豆』『蒸しもち麦』が今や定番化し消費者に支持されている。設備投資や販路開拓を着実に行ってきたことが功を奏している。大豆やもち麦のおいしさを引き続きPRしていきたい。3月に発売した『蒸しひきわり大豆』はひきわりにした大豆を蒸しているため水戻し不要で、かつハンバーグ、ミートソース、キーマカレー等、幅広く使えるので使い勝手が良く、順調な売れ行きだ。長いスパンで見て、認知度が高まり、定着化していきそうだと期待を込めている」

‐もち麦のポテンシャルや地域連携。

「当社で加工するもち麦の健康機能性の研究には、加東市役所の職員の方々にご協力いただき、現在は市内の子どもたちの腸内細菌叢を調査している。加東市との地域連携としては6月に加東市で行われた『かとうもち麦収穫祭』でもち麦商品やもち麦おはぎを販売した。さらに、もち麦の派生製品として、全国の小売店で当社のもち麦うどんやもち麦パスタを取り扱っていただき、新しい顧客を創出できている。もち麦のPR面では、7月に自社で情報サイト『もちむぎ村』をスタートさせた。産地の取組やもち麦を活用したお店の情報などを順次掲載していくのが狙いだ。既存ファンサイト『蒸し大豆タウン』で得た知見を投入している。当社のメインテーマ『伝統食材の素晴らしさを次の世代へ』をまさに体現した試みだ。『新しい食の提案に取り組む食育型カンパニー』として成長するのを応援していただきたい」

【2023(令和5)年8月11日第5137号8面】

マルヤナギ小倉屋

8月11日号 理事長に聞く

新潟県漬物工業協同組合 理事長 佐久間大輔氏

組合内でBCPを推進

タイムリーな情報発信

5月の総会で留任した新潟県漬物工業協同組合の佐久間大輔理事長にインタビュー。組合の課題や今後の活動予定などについて話を聞いた。同組合では年間を通して活発な活動を行っているが、会う機会を増やすことで「本音で話し合える」と関係性の強化につながっていると強調。今後もタイムリーな情報発信を行いつつ、BCP(事業継続計画)推進などで組合加盟のメリットを打ち出していく方針を示した。(千葉友寛)

◇ ◇

―5月の総会で留任となった。

「今回の役員改選で大分若返った。どこの県も組合員の減少や後継者が問題となっているが、新潟は先を見据えて一歩前に進めていると思っている。若い世代も多く、活発に活動を行っている。また、企業規模の大小に関わらず組合員同士の仲が良く、原料を融通する時もしてもらう時もある。売場としては競合になるのだが、組合の中では大事な仲間。これからもその部分は大事にしていきたいと思っている」

ー組合活動について

「今年の年間のスケジュールとしては、5月に総会、8月に外国人技能評価試験、9月に組合講習会、10月~12月は沢庵メーカーが忙しいので活動を休み、2月に流通講演会と新春懇談会を開催する。また、その間に酒の陣などへのイベント出店でPR活動を実施する予定だ」

―年間で多くの活動を実施している。

「他県と比較すると活動の回数はやや多くなっていると思うが、会う機会が増えれば仲良くなるし、本音で話し合える場面も出てくる。当組合では2004年の中越地震後に策定されたBCP(事業継続計画)も推進しており、実際にどこまでできるか分からない部分もあるが、そのような協力体制を整えている」

―組合の課題は。

「組合に新しい人が入ってくることは期待できない。ある組合未加盟企業に組合に入って勉強すればいい、と声をかけていたのだが、その企業は少し前に倒産してしまった。以前は味噌メーカーや醤油メーカーも加盟していたのだが、それぞれの組合での活動に専念するため退会した。現在、組合に加盟している企業は後継者もいることもあり、当面は組合員数が減少することはないと見ている。だが、組合に入っているメリットがなければ減少の流れを止めることはできない。最近ではHACCPやインボイス制度に関する勉強会を行うなど、タイムリーな情報を発信している。今後もそのような視点で活動していきたい」

―新潟の魅力は。

「山海漬、沢庵漬、味噌漬、にんにく漬、茄子漬など、海の幸と山の幸を活かした幅広い漬物及び加工食品を製造、販売し、特徴のある企業が多い。各企業の商品は品質が高く、味も良い。全国的に支持されている商品も多い」

―昨秋の大根が不作だった。

「昨秋は大根の作柄が悪かったので、春作を実施した。農家は春作に乗り気ではなかったが、企業の方で収穫を行うので種を蒔いてもらった。企業によっては欠品、出荷調整を行っていたが、原料の不足感は解消された。農家は毎年減ってきており、作付面積も減ってきている。そのような中、組合の部会では大根の優良品種の選定を行い、品質の向上を目指している。組合で協力し、農家の減少を技術でカバーする、という取組を10年以上に亘って行っている」

―今後の取組について。

「小学校への出前講座など、若い世代にどのようにアプローチしていくか、ということが重要だ。子供の時に漬物を食べていなければ、大人になってから食べることもないだろう。そのような意味でも酒の陣や食の陣に出店し、試食販売を通して漬物のPRを継続的に行っていきたい」

【2023(令和5)年8月11日第5137号14面】

8月1日号 新理事長に聞く

鹿児島県漬物商工業協同組合 理事長 堂園春樹氏

世代交代表す役員人事

組合員のためになる事業を

鹿児島県漬物商工業協同組合では、本年5月26日の通常総会で役員改選が行われ、中園雅治理事長に代わって堂園春樹氏(上園食品常務取締役)が新理事長に就任。また、新専務理事には水溜光一氏(水溜食品代表取締役社長)が就任した。堂園新理事長は昭和56年6月7日生まれの42歳、水溜新専務理事は昭和61年5月10日生まれの37歳と、まさに世代交代を絵に描いたような役員人事で新たなスタートを切った。新理事長に就任した堂園氏に現在の鹿児島県漬物業界の動向や、今後の事業展開について話を聞いた。

組合員のためになる事業を

鹿児島県漬物商工業協同組合では、本年5月26日の通常総会で役員改選が行われ、中園雅治理事長に代わって堂園春樹氏(上園食品常務取締役)が新理事長に就任。また、新専務理事には水溜光一氏(水溜食品代表取締役社長)が就任した。堂園新理事長は昭和56年6月7日生まれの42歳、水溜新専務理事は昭和61年5月10日生まれの37歳と、まさに世代交代を絵に描いたような役員人事で新たなスタートを切った。新理事長に就任した堂園氏に現在の鹿児島県漬物業界の動向や、今後の事業展開について話を聞いた。

(菰田隆行)

◇ ◇

―新理事長に就任した現在の心境は。

「中園前理事長が、全日本漬物協同組合連合会(全漬連)会長に就任された。そのタイミングで、鹿児島でもちょうど新しい体制に変革を求められている時期だったこともあり、中園前理事長から『ぜひ、やってほしい』と要請を受けたので、お引き受けすることになった。また併せて組合の定款を変更し、青年部長が親会の理事に就任する規定を設けた。そこで青年部長の水溜光一氏には、専務理事を引き受けていただくことになった。中園前理事長のご英断で若返りの人選となったが、これまでの理事の皆様にも残っていただいているので、その点は非常に心強く思っている。諸先輩方のご意見も尊重しながら、今年一年で流れを引き継ぎ、事業を進めていきたいと思っている」

―現在の業界の課題は。

「やはり人手不足と原料対策。人員の確保については、鹿児島でも外国人実習生の受け入れ数が数年前から増加し、ある会員企業さんは約30名を受け入れている。ただし、外国人実習生制度の見直しも検討されているようで、今後どうなるかは不透明な部分だと言える。原料対策の面では、天候との闘いが顕在化してきていて、手の打ちようがない部分もある。九州は、台風が来る時期と沢庵用大根の作付時期が重なるため、台風の襲来で大きな打撃を受けることが多い。それが、以前と比べると台風が九州を通過するルートが変わってきていて、九州全体が被害を受けてしまうことが増えてきた。例えば鹿児島は被害を受けたが宮崎は大丈夫だった、ということであれば融通も利くが、全体が被害を受けると絶対量が足りなくなってくる」

―農家の現状は。

「農家の高齢化は、日本の農業全体で深刻化しているものの、当社の契約農家では息子が就職先からリターンして農業を継いでいるところもあり、いい流れもある。ただ、例えば大根の栽培については冷凍の大根おろし用の需要が増えていて、沢庵用よりも単価が良いのでそちらに切り替えた、といった話も聞くし、焼酎用の芋は収入が上がるので農家にとっては魅力がある。沢庵用大根の買取価格は各社がそれぞれ上げているが、販売価格との兼ね合いもあり、農家にとって魅力のある作物にできるかどうかはなかなか難しい」

―今後の組合事業については。

「行政関係や全漬連事業の情報については、メール配信網が整備されているので、しっかりと発信していく。また、当県独自の取組である『かごしま漬物大使』は“なりたい”という方もおられ、今年14名から15名に増えた。こうした取組も継続しながら、組合員のためになる事業を進めて行きたい」

【2023(令和5)年8月1日第5136号11面】

◇ ◇

―新理事長に就任した現在の心境は。

「中園前理事長が、全日本漬物協同組合連合会(全漬連)会長に就任された。そのタイミングで、鹿児島でもちょうど新しい体制に変革を求められている時期だったこともあり、中園前理事長から『ぜひ、やってほしい』と要請を受けたので、お引き受けすることになった。また併せて組合の定款を変更し、青年部長が親会の理事に就任する規定を設けた。そこで青年部長の水溜光一氏には、専務理事を引き受けていただくことになった。中園前理事長のご英断で若返りの人選となったが、これまでの理事の皆様にも残っていただいているので、その点は非常に心強く思っている。諸先輩方のご意見も尊重しながら、今年一年で流れを引き継ぎ、事業を進めていきたいと思っている」

―現在の業界の課題は。

「やはり人手不足と原料対策。人員の確保については、鹿児島でも外国人実習生の受け入れ数が数年前から増加し、ある会員企業さんは約30名を受け入れている。ただし、外国人実習生制度の見直しも検討されているようで、今後どうなるかは不透明な部分だと言える。原料対策の面では、天候との闘いが顕在化してきていて、手の打ちようがない部分もある。九州は、台風が来る時期と沢庵用大根の作付時期が重なるため、台風の襲来で大きな打撃を受けることが多い。それが、以前と比べると台風が九州を通過するルートが変わってきていて、九州全体が被害を受けてしまうことが増えてきた。例えば鹿児島は被害を受けたが宮崎は大丈夫だった、ということであれば融通も利くが、全体が被害を受けると絶対量が足りなくなってくる」

―農家の現状は。

「農家の高齢化は、日本の農業全体で深刻化しているものの、当社の契約農家では息子が就職先からリターンして農業を継いでいるところもあり、いい流れもある。ただ、例えば大根の栽培については冷凍の大根おろし用の需要が増えていて、沢庵用よりも単価が良いのでそちらに切り替えた、といった話も聞くし、焼酎用の芋は収入が上がるので農家にとっては魅力がある。沢庵用大根の買取価格は各社がそれぞれ上げているが、販売価格との兼ね合いもあり、農家にとって魅力のある作物にできるかどうかはなかなか難しい」

―今後の組合事業については。

「行政関係や全漬連事業の情報については、メール配信網が整備されているので、しっかりと発信していく。また、当県独自の取組である『かごしま漬物大使』は“なりたい”という方もおられ、今年14名から15名に増えた。こうした取組も継続しながら、組合員のためになる事業を進めて行きたい」

【2023(令和5)年8月1日第5136号11面】

佐賀県漬物工業協同組合 理事長 広瀬忠伸氏

海産物と陸産物の両輪

コラボギフト等で連携も

佐賀県漬物工業協同組合では、本年5月19日に開催した第60回通常総会で川原啓秀理事長に代わって、専務理事の広瀬忠伸氏が新理事長に就任した。広瀬氏は、佐賀県の伝統野菜“相知高菜”を復活させた企業の1社である広瀬仙吉商店(佐賀県唐津市)の代表で、「伝統食品相知高菜漬け推進協賛会」の会長も務めている。「漬物の消費拡大に寄与したい」と語る広瀬新理事長に、現在の業界動向、今後の抱負などについて話を聞いた。

(菰田隆行)

◇ ◇

―理事長に就任の心境は。

「佐賀県の漬物には鯨の軟骨や貝柱、海茸ほかの海産物粕漬等と、高菜漬や梅干し、柚子こしょうなど陸産物を加工した商品がある。これは言ってみれば我が県漬物業界の“両輪”だ。分断されているのではなく、土俵が別々なのでお互いが切磋琢磨して事業を行えている。また、『土俵が違うから』とお互いを排除したり、仲違いすることもない。これは、歴代理事長の時代からの伝統で、それを連綿と築いてこられた歴史がある。これは他県ではあまり見られない、佐賀県独特の伝統だと思う。大企業が有るわけではなく、こじんまりとした企業がまとまっていて、皆さんと仲良くさせていただいている」

―県の支援も手厚い。

「おっしゃる通りで、佐賀県中小企業団体中央会様には、総会の資料なども作成して頂いており、主要産業として認めていただいているのは、とてもありがたく思っている」

―現在の佐賀県内の業界動向は。

「コロナ禍であったこの3年半の間は、お土産や贈答用が主体である海産物漬物の落ち込みが大きく、痛手となった。コロナが第5類に引き下げられ、人の流れも徐々に回復してきたので、今後に期待したい。一方、陸産物の漬物に関しては天候不順によって高菜など不作が続いている。原料の確保が一番の課題だ」

―需要回復の施策は。

「海産物の漬物メーカー各社が、それぞれ自社の商品を持ち寄り、ギフトセットの販売を企画している。例えば将来的に、それに陸産物を組み合わせたコラボギフトを企画してみても面白いのではないか。また、我が社で製造している“相知高菜”が今年、文化庁が制定した『100年フード』に認定された。こういった追い風も活かし、PRしていければと考えている」

―今後の抱負を。

「昨年までは新型コロナウイルスの影響で、わが県が担当して行う予定だった九州漬物協会の80周年記念式典が2年続けて延期となり、ようやく昨年6月に開催できた。まさにコロナに振り回された3年間だった。この間は、毎年恒例で行っていた“漬物の日”の販売イベントも中止せざるを得なかったので、今年から来年にかけてそれらを復活させ、PR事業に力を入れたいと思っている」

【2023(令和5)年8月1日第5136号12面】

8月1日号 <霞ヶ浦北浦特集> 組合長に聞く

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合 代表理事組合長 戸田 廣氏

従来のやり方変える勇気を

霞ヶ浦“帆引き船”にブランド力

茨城県の霞ヶ浦、北浦では今年も7月21日にワカサギ漁が解禁を迎えた。近年の不漁の流れは変わることなく、今年もワカサギの漁獲量はここまで低調に推移している。地元でワカサギがとれない厳しい環境が続く中、霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、加工業者が今までの意識を変え、付加価値を付けた製品販売にシフトしていく必要性を指摘した。

(藤井大碁)

―ワカサギ漁が解禁となった。

「温暖化の影響によりワカサギがとれない。水温28度がワカサギの生きられる限界とされており、近年は水温が30~31度あるため、ワカサギが孵化しても生きることができない。辛うじてとれているのは、水深5~6メートルの水深の深いところだけだ。川エビも近年不漁が続いている。アメリカナマズの繁殖により、捕食されている。アメリカナマズを駆除しない限りは川エビも当分の間は回復が難しい。そうなると、霞ヶ浦でとれるのはシラウオだけとなり、貴重な資源は取り合いになってしまう。漁業者、加工業者共に大変な状況になっており、このままでは原料がとれないため、休業状態となる組合員が増えてしまう」

―不漁が続く中で打開策はあるか。

「県でも様々な不漁対策や支援策を打ち出してくれているが、加工業者自らがこれまでのやり方を変える勇気を持つことが必要だ。弊社では、30年前から量販店との取引を開始し、直営店を展開、数年前にはネットショップを開設するなど時代に応じて新しい取組を行ってきた。また、原料確保が難しくなることを鑑み、他の産地から原料を手当てするルートも築いてきた。厳しい中にも道はあるはずだ」

―漁業者の減少も続く。

「漁業者の後継者をどう育てるかという会議を県の関係者らと共に数年前から行っている。後継者を増やすためには、後継者になりたいと思う漁業形態にしていくことが必要だ。漁期である半年間で1000万円~1500万円くらいの収入があれは脱サラしてやろうという人もでてくるだろう。それをどう実現していくかが課題だ。例えば、現在キロ500円で販売している魚を1000円にする。ここまで漁獲量が下がってしまった現在は、漁業者、加工業者にとって生きるか死ぬかの瀬戸際だ。覚悟を決めて、そうした価値観を持って取り組んでいくしかない。それを実現するために、帆引き船でシラウオをとるというアイデアがある。生きたままの新鮮なシラウオを帆引き船でとり、加工漁業が高値で買い、ストーリーを付けて販売する。夢みたいな事と言う人もいるかもしれないが、かつては実際に帆引き船で漁を行っていた。そのくらい柔軟な発想で物事を考えなければ、この環境でやっていくことはできないと考えている」

―消費者ニーズの変化も著しい。