人手不足対策の研修会実施

【大阪支社】紀州みなべ梅干協同組合(殿畑雅敏理事長)は6日、和歌山県日高郡みなべ町の勝専寺にて、梅産業に功績のあった先人を偲ぶ梅供養を執り行った。

組合員ら参列者は、梅干を仏前に供え、梅への感謝を示すとともに物故者供養を捧げた。小野秀康住職が読経に入ると、殿畑理事長を先頭に焼香を行い、先人の功績に思い思いの感謝の念を伝えた。

読経後、殿畑理事長は「10月20日に開催された当組合の50周年記念式典にご出席、また運営にご協力いただきありがとうございました。歴史を振り返る場となるとともに、我々には次世代へ梅産業を継承する責務があると、改めて気づかされた。当組合が100年、またその先へも存続できるよう努めていきたい」と挨拶した。

その後は、みなべ町商工会に移り、山口大祐社会保険労務士による、「人手不足対策」の研修会が実施された。山口氏は「昨今、人手不足という言葉を耳にする機会が増え、皆様もお困りだと思う。その要因と、実行可能な解決策を紹介していきたい」と語った。

山口氏は、人手不足の要因として、高齢化による労働人口の減少に加え、フリーランスといった働き方の多様化、採用コストの上昇、求人企業と求職者との労働条件のミスマッチ、デジタル化が遅れる旧来の業種への若年層の抵抗等を挙げた。

まずは、在職者への賃上げ、可能な範囲での福利厚生の充実を保証することで、離職率を抑えることが先決だと山口氏は語り、その次に新規人材が関心を持ってもらうようにDXを推進していくべきと語った。必要であれば、自社採用にこだわらず、業務のアウトソーシングを行うことで、生産性向上や業務効率化が図ることができるため、ぜひ活用してほしいと紹介し、研修会は締めくくられた。

【2023(令和5)年12月21日第5148号2面】

最高品質の紀州梅を認定

紀州みなべ梅干協同組合(殿畑雅敏理事長)と紀州田辺梅干協同組合(前田雅雄理事長)で組織する特選梅干認定審査委員会(小山豊宏委員長)は11月14日、和歌山県日高郡みなべ町のみなべ町商工会にて第36回特選梅干認定審査会を開催。7社16品(新規2品)の認定審査が厳正に行われた。

特選梅干審査委員が見た目や実食による品質チェックの他、パッケージの表記や表示、認定審査申請書及び申請書カルテの確認作業を行った結果、14品が合格。2品が表示と原材料に問題がある可能性があるため、改善が求められた。

小山委員長は、「この認定審査会は味の評価ではなく、品質の評価及び確認を厳正に行っている。特選梅干認定マークは最高品質であるA級の原料を使用した梅干である、という証で消費者に美味しい梅を届けるために取り組んでいる。また、表示などのチェックも行い、梅干産業としてクレームの出ない商品作りを目指している」と説明。今後の課題については、「残念ながら特選マークの取組が消費者に伝えきれていない。委員会としてもPRの方法や手段を検討していきたい」と情報の発信を課題に上げた。

「特選梅干認定審査委員会」は、認定マークが付された製品が、印南町・みなべ町・田辺市・西牟婁郡で生産された梅干であり、「紀州梅の会」が定めた梅干の選別基準でA級の品質を有する梅干を100%使用し、両梅干協同組合に加盟する企業が製造した紀州梅干製品であることを認定。また、この認定を「紀州梅の会」が推薦している。

特選梅干審査委員が見た目や実食による品質チェックの他、パッケージの表記や表示、認定審査申請書及び申請書カルテの確認作業を行った結果、14品が合格。2品が表示と原材料に問題がある可能性があるため、改善が求められた。

小山委員長は、「この認定審査会は味の評価ではなく、品質の評価及び確認を厳正に行っている。特選梅干認定マークは最高品質であるA級の原料を使用した梅干である、という証で消費者に美味しい梅を届けるために取り組んでいる。また、表示などのチェックも行い、梅干産業としてクレームの出ない商品作りを目指している」と説明。今後の課題については、「残念ながら特選マークの取組が消費者に伝えきれていない。委員会としてもPRの方法や手段を検討していきたい」と情報の発信を課題に上げた。

「特選梅干認定審査委員会」は、認定マークが付された製品が、印南町・みなべ町・田辺市・西牟婁郡で生産された梅干であり、「紀州梅の会」が定めた梅干の選別基準でA級の品質を有する梅干を100%使用し、両梅干協同組合に加盟する企業が製造した紀州梅干製品であることを認定。また、この認定を「紀州梅の会」が推薦している。

申請の資格要件は、①田辺、みなべ梅干協同組合のいずれかの組合員であること。②保健所に梅加工業者として届け出をした業者であること。③衛生的な設備、建物等で梅干を製造していること。④PL保険に加入した業者であること。

約20年前、紀州梅産地では「紀州南高梅」と表記しながらも、低級原料を使用した商品やつぶれ梅などの商品が増加傾向にあった。そのような中、低級品との差別化を図るため、2006年に特選梅干認定審査委員会が発足した。

最高品質の紀州梅を安心して選んでもらえるよう厳しい品質基準を設け、一定品質の基準を満たした梅干しを「特選紀州梅干」として認定し、その証として新しいマークを制定。基準をクリアした銘柄だけに「特選梅干認定マーク」が付与される。

審査会は毎年5月と11月に実施され、認定期間は3年。期間を過ぎると改めて審査を受けて再合格する必要がある。現在、322品目が紀州特選梅干に認定されている。

【特選梅干審査委員】

▼委員長:小山豊宏▼副委員長:不動正巳▼委員:杉本宗一、泰地祥夫、花村数夫、関本武生、泰地政宏、中田吉昭、前田雅雄、芝邦浩、濱田洋▼オブザーバー:田辺市梅振興室、みなべ町うめ課、紀州みなべ梅干生産者協議会

約20年前、紀州梅産地では「紀州南高梅」と表記しながらも、低級原料を使用した商品やつぶれ梅などの商品が増加傾向にあった。そのような中、低級品との差別化を図るため、2006年に特選梅干認定審査委員会が発足した。

最高品質の紀州梅を安心して選んでもらえるよう厳しい品質基準を設け、一定品質の基準を満たした梅干しを「特選紀州梅干」として認定し、その証として新しいマークを制定。基準をクリアした銘柄だけに「特選梅干認定マーク」が付与される。

審査会は毎年5月と11月に実施され、認定期間は3年。期間を過ぎると改めて審査を受けて再合格する必要がある。現在、322品目が紀州特選梅干に認定されている。

【特選梅干審査委員】

▼委員長:小山豊宏▼副委員長:不動正巳▼委員:杉本宗一、泰地祥夫、花村数夫、関本武生、泰地政宏、中田吉昭、前田雅雄、芝邦浩、濱田洋▼オブザーバー:田辺市梅振興室、みなべ町うめ課、紀州みなべ梅干生産者協議会

【2023(令和5)年12月1日第5147号3面】

【大阪支社】紀州みなべ梅干協同組合(殿畑雅敏代表理事)の創立50周年記念式典が10月20日、ホテルリゾーツ和歌山みなべで開催された。組合加盟者に加えて、行政、生産者、農協、資材関係者など多くの来賓・関係者の出席を得て盛大に開催された。紀州南高梅発祥の地、みなべにおいて組合が果たしてきた功績を振り返り、未来へ受け継いでいく決意を新たにする一日となった。

開会に当たり物故者へ黙祷が捧げられた後、殿畑代表理事が登壇すると「当地は日本一の梅、南高梅の発祥地。我々は、先人から受け継いだ紀州南高梅を未来へ繋いで行く責務がある。これからの50年、100年、みなべの基幹産業を担う団体として一層の努力をしていく」と決意を表明し、挨拶とした。

来賓祝辞では岸本周平和歌山県知事(代読‥中井寛日高振興局局長)、小谷芳正みなべ町長、坂本登県議会議員、和歌山県漬物組合連合会の中田吉昭理事長らが、みなべ協組が果たしてきた梅干し産業への貢献を称え、さらなる発展を祈念した。

その後も、二階俊博衆議院議員、世耕弘成参議院議員、鶴保庸介参議院議員をはじめ政財界から多数の祝電が披露された。

来賓祝辞では岸本周平和歌山県知事(代読‥中井寛日高振興局局長)、小谷芳正みなべ町長、坂本登県議会議員、和歌山県漬物組合連合会の中田吉昭理事長らが、みなべ協組が果たしてきた梅干し産業への貢献を称え、さらなる発展を祈念した。

その後も、二階俊博衆議院議員、世耕弘成参議院議員、鶴保庸介参議院議員をはじめ政財界から多数の祝電が披露された。

歴代代表理事表彰では、関本宗一氏、河本武氏、永岡由雄氏、小山豊宏氏、杉本宗一氏、泰地祥夫氏らへ殿畑理事長から表彰状が手渡された。また療養のため欠席した泰地一郎氏からの手紙を泰地祥夫氏が代読した。

最後は花村数夫式典実行委員長が「この佳き日を機に、先輩方から受け継いだ紀州梅への熱い想いを絶やすことなく団結の意思を一層強固にして活動していく」と宣言し、閉会の辞とした。

閉会後には祝賀会の席が設けられた。再び挨拶に立った殿畑理事長は、「紀州南高梅を未来へ繋ぐ鍵となるのが、本日も参加してくれた若手組織の若梅会。組合として支援をしていきたいと思っている」と期待を込めた。

地理的表示(GI)登録されている和歌山梅酒で鏡開きをすると、和歌山地区漬物協同組合の河島歳明理事長が乾杯の音頭を取った。

宴席では、思い出話や近況報告など、様々な話題に花が咲いた。途中、地元よさこいチームのプラリズムによる演舞が披露されるなど和やかな時間を過ごした。

最後は泰地政宏副理事長が、出席者へ改めて、日頃の組合活動への理解と協力に対し感謝の言葉を述べて、盛会のうちに閉会した。

(小林悟空)

【2023(令和5)年11月1日第5144号1面、11月21日号第5146号3面】

最後は花村数夫式典実行委員長が「この佳き日を機に、先輩方から受け継いだ紀州梅への熱い想いを絶やすことなく団結の意思を一層強固にして活動していく」と宣言し、閉会の辞とした。

閉会後には祝賀会の席が設けられた。再び挨拶に立った殿畑理事長は、「紀州南高梅を未来へ繋ぐ鍵となるのが、本日も参加してくれた若手組織の若梅会。組合として支援をしていきたいと思っている」と期待を込めた。

地理的表示(GI)登録されている和歌山梅酒で鏡開きをすると、和歌山地区漬物協同組合の河島歳明理事長が乾杯の音頭を取った。

宴席では、思い出話や近況報告など、様々な話題に花が咲いた。途中、地元よさこいチームのプラリズムによる演舞が披露されるなど和やかな時間を過ごした。

最後は泰地政宏副理事長が、出席者へ改めて、日頃の組合活動への理解と協力に対し感謝の言葉を述べて、盛会のうちに閉会した。

(小林悟空)

【2023(令和5)年11月1日第5144号1面、11月21日号第5146号3面】

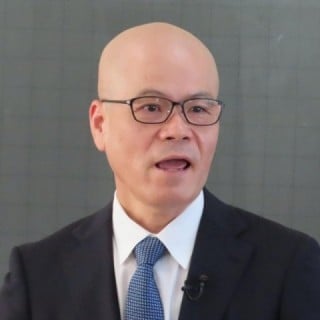

殿畑雅敏代表理事

紀州梅を未来へ繋ぐ責務

本日は行政、各種団体、生産者、賛助会員、そして志を同じくする組合員の皆様方、多くの方々にご出席を賜り、この記念式典を行わせていただけることを心より感謝申し上げる。

そして今日という日を築いてこられた、第8代代表理事井口久信様、9代泰地一郎様、11代関本宗一様、12代河本武様、13代生田昇司様、14代永岡由雄様、15代小山豊宏様をはじめ、先輩方のたゆまぬご尽力に心から感謝を申し上げる。

私たち紀州みなべ梅干協同組合は昭和48年5月30日に発足して以来、50年にわたり目まぐるしく変わる社会情勢の中、組合として様々な課題に直面しながらそれらを一つずつ乗り越え、地域に必要とされる団体として存在し、その歩みを続けている。

そして、みなべ町発祥の南高梅が日本一の梅の産地として長年にわたり隆盛を続けているのは、良質な梅作りにかける生産者の方々の誇りと並々ならぬ努力、また南高梅の品種開発に力を注がれた高田貞楠様、小山貞一様、竹中勝太郎様らの存在があったからに他ならない。

我々現役世代は、この紀州梅を未来へ繋ぐ責務がある。

私どもはこれまでの50年を踏まえ、これからの50年、100年と、みなべ町の基幹産業である梅干しを担う団体としての役割を果たしていく覚悟を持って、本日から新たな一歩を踏み出したいと考えている。

そして今日という日を築いてこられた、第8代代表理事井口久信様、9代泰地一郎様、11代関本宗一様、12代河本武様、13代生田昇司様、14代永岡由雄様、15代小山豊宏様をはじめ、先輩方のたゆまぬご尽力に心から感謝を申し上げる。

私たち紀州みなべ梅干協同組合は昭和48年5月30日に発足して以来、50年にわたり目まぐるしく変わる社会情勢の中、組合として様々な課題に直面しながらそれらを一つずつ乗り越え、地域に必要とされる団体として存在し、その歩みを続けている。

そして、みなべ町発祥の南高梅が日本一の梅の産地として長年にわたり隆盛を続けているのは、良質な梅作りにかける生産者の方々の誇りと並々ならぬ努力、また南高梅の品種開発に力を注がれた高田貞楠様、小山貞一様、竹中勝太郎様らの存在があったからに他ならない。

我々現役世代は、この紀州梅を未来へ繋ぐ責務がある。

私どもはこれまでの50年を踏まえ、これからの50年、100年と、みなべ町の基幹産業である梅干しを担う団体としての役割を果たしていく覚悟を持って、本日から新たな一歩を踏み出したいと考えている。

和歌山県知事 岸本周平氏(代読)

梅とともに地域発展を

昭和6年に組合の団体である紀州本場梅干工業組合が設立され、昭和48年に法人化されて以降、梅を軸として産業の発展、観光の振興雇用促進など地域経済の発展に大きく貢献してこられた歴代代表理事をはじめ、組合員の皆様のご努力に深く感謝申し上げます。

貴組合は昭和28年から梅干しに適した梅の品種の調査を始め南高梅と名付け、昭和40年には名称登録、平成18年には「紀州みなべの南高梅」として商標登録された。そして、紀州南高梅を全国の高級ブランドとして押し上げるとともに現在の隆盛の礎を築いてこられた。こうした努力の積み重ねにより、本県の漬物出荷額は28年連続1位と不動の地位を築いている。

今年は和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて10周年を迎え、その文化発信のため、取り組みを進めていく中で漬物のさらなる発展が期待される。

県では、今年が弘法大師生誕1250年、来年が「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録20周年、再来年は大阪・関西万博の開催と、今年からの3年間をダイヤモンドイヤーと位置付け多くの観光客を呼び込むと共に、梅干しをはじめとした特産品のアピールを進めている。

また、みなべは全国的に重要な農林水産業を営む地として平成27年には「みなべ・田辺の梅システム」が世界農業遺産として登録された。貴組合におかれては、梅の活用へ向け、さらなる協力をお願いしたい。

(代読:日高振興局局長中井寛)

貴組合は昭和28年から梅干しに適した梅の品種の調査を始め南高梅と名付け、昭和40年には名称登録、平成18年には「紀州みなべの南高梅」として商標登録された。そして、紀州南高梅を全国の高級ブランドとして押し上げるとともに現在の隆盛の礎を築いてこられた。こうした努力の積み重ねにより、本県の漬物出荷額は28年連続1位と不動の地位を築いている。

今年は和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて10周年を迎え、その文化発信のため、取り組みを進めていく中で漬物のさらなる発展が期待される。

県では、今年が弘法大師生誕1250年、来年が「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録20周年、再来年は大阪・関西万博の開催と、今年からの3年間をダイヤモンドイヤーと位置付け多くの観光客を呼び込むと共に、梅干しをはじめとした特産品のアピールを進めている。

また、みなべは全国的に重要な農林水産業を営む地として平成27年には「みなべ・田辺の梅システム」が世界農業遺産として登録された。貴組合におかれては、梅の活用へ向け、さらなる協力をお願いしたい。

(代読:日高振興局局長中井寛)

みなべ町長 小谷芳正氏

梅を健康食品としてPR

50年という長きにわたり梅の発展にご尽力いただき心より感謝申し上げる。

みなべ町に、日本初の「梅課」ができたのも、昭和48年4月1日、ちょうど50年前になる。

みなべ町にとって、まさに組合と一緒に歩んできた半世紀だったということになる。その間、紆余曲折色々な苦労があったと思う。

町としては梅を健康食品として売っていこう、ということで様々な研究を重ね、特許等も取得しており、徐々に梅の健康機能性は周知されてきている。

また、平成27年には、みなべ田辺の梅システムが世界農業遺産に登録された。それ以降の農業所得を調べてみたところ、順調に伸びてきていたのだが、昨年は一気に落ち込んでいたのが残念だ。

この落ち込みを少しでも抑えられるよう、梅を健康食品として恒常的に食べてもらえるようにしっかりアピールしていかなければならない。つい先日までは熱中症対策として、これからの時期はインフルエンザ対策として、など発信できることはたくさんある。

こうした研究が進み、また売っていくことができるのも組合の皆様の力があってこそ。今後ともよろしくお願いしたい。

みなべ町に、日本初の「梅課」ができたのも、昭和48年4月1日、ちょうど50年前になる。

みなべ町にとって、まさに組合と一緒に歩んできた半世紀だったということになる。その間、紆余曲折色々な苦労があったと思う。

町としては梅を健康食品として売っていこう、ということで様々な研究を重ね、特許等も取得しており、徐々に梅の健康機能性は周知されてきている。

また、平成27年には、みなべ田辺の梅システムが世界農業遺産に登録された。それ以降の農業所得を調べてみたところ、順調に伸びてきていたのだが、昨年は一気に落ち込んでいたのが残念だ。

この落ち込みを少しでも抑えられるよう、梅を健康食品として恒常的に食べてもらえるようにしっかりアピールしていかなければならない。つい先日までは熱中症対策として、これからの時期はインフルエンザ対策として、など発信できることはたくさんある。

こうした研究が進み、また売っていくことができるのも組合の皆様の力があってこそ。今後ともよろしくお願いしたい。

和歌山県議会議員 坂本登氏

梅は最重要産物

本日は50周年の式典が盛会に開催されますことをお祝い申し上げる。

長いようで短かかった50年なのではないかと思う。みなべは梅が基幹産業。梅の力によって経済が良くなり、みんな幸せに暮らせているように思う。

その梅産業を支えてこられた皆様に心より感謝申し上げる。

「みなべ・田辺の梅システム」の世界農業遺産登録の発案については私も携わった。一次産業の発展なくして、地域の発展はないというのが私の信条。県においても、梅は最重要産物としていて様々な支援を行っている。

地産地消という言葉はあるが、地産外商ということで、海外への商談会などへも積極的に参加している。

梅はまさにみなべの宝だと思う。これからも梅の発展のため、努力いただけるようお願い申し上げる。

長いようで短かかった50年なのではないかと思う。みなべは梅が基幹産業。梅の力によって経済が良くなり、みんな幸せに暮らせているように思う。

その梅産業を支えてこられた皆様に心より感謝申し上げる。

「みなべ・田辺の梅システム」の世界農業遺産登録の発案については私も携わった。一次産業の発展なくして、地域の発展はないというのが私の信条。県においても、梅は最重要産物としていて様々な支援を行っている。

地産地消という言葉はあるが、地産外商ということで、海外への商談会などへも積極的に参加している。

梅はまさにみなべの宝だと思う。これからも梅の発展のため、努力いただけるようお願い申し上げる。

和歌山県漬物組合連合会 中田吉昭理事長

南高梅育てた努力へ感謝

組合創立50周年を心よりお祝い申し上げる。

貴組合はみなべ町と旧南部川村の事業者で組織されている。南高梅という素晴らしい品種はこのみなべの地で生まれ、発展してきた。

南高梅が今や日本一の梅へとその地位を確立したことは、組合の先人達が生産者の皆様と協力して日本中へ販売してきたこと、そして50年よりももっと以前から困難を乗り越えてきた努力の賜物であるものと感謝している。

前身団体は昭和6年に紀州本場梅干工業組合として有志によって設立された団体だった。

戦争へ向かう日本が梅干しを管理統制品としたため、厳しい統制下で事業を行っていたようだ。

昭和48年には、法人格を持った組合が望まれたということで、紀州本場南部梅干協同組合が設立された。昭和61年に現在の名前に変更された。その時の代表理事が現在の殿畑代表理事のご尊父、殿畑滋様だったことに、長い歴史を感じる。

和歌山では紀州梅干しを始め和歌山大根の紀の川漬などが生産されているが、都道府県別の漬物産出額は平成5年以降約30年間、全国1位を守っている。これは貴組合の皆様の活躍によるところが大きいと思う。

当連合会の運営においても貴組合は活躍されている。県と取り組む「梅干しで元気〓キャンペーン」は、5万人の小学生へ梅干しを配布し、その魅力を伝えるという全国の模範となる事業だが、その開始に尽力されたのが当時の河本武理事長だった。

和歌山県においても農業を取り巻く環境は厳しいものとなっているが、貴組合におかれては梅産地を守り、業界を牽引する役割を果たしていただけるよう期待している。

貴組合はみなべ町と旧南部川村の事業者で組織されている。南高梅という素晴らしい品種はこのみなべの地で生まれ、発展してきた。

南高梅が今や日本一の梅へとその地位を確立したことは、組合の先人達が生産者の皆様と協力して日本中へ販売してきたこと、そして50年よりももっと以前から困難を乗り越えてきた努力の賜物であるものと感謝している。

前身団体は昭和6年に紀州本場梅干工業組合として有志によって設立された団体だった。

戦争へ向かう日本が梅干しを管理統制品としたため、厳しい統制下で事業を行っていたようだ。

昭和48年には、法人格を持った組合が望まれたということで、紀州本場南部梅干協同組合が設立された。昭和61年に現在の名前に変更された。その時の代表理事が現在の殿畑代表理事のご尊父、殿畑滋様だったことに、長い歴史を感じる。

和歌山では紀州梅干しを始め和歌山大根の紀の川漬などが生産されているが、都道府県別の漬物産出額は平成5年以降約30年間、全国1位を守っている。これは貴組合の皆様の活躍によるところが大きいと思う。

当連合会の運営においても貴組合は活躍されている。県と取り組む「梅干しで元気〓キャンペーン」は、5万人の小学生へ梅干しを配布し、その魅力を伝えるという全国の模範となる事業だが、その開始に尽力されたのが当時の河本武理事長だった。

和歌山県においても農業を取り巻く環境は厳しいものとなっているが、貴組合におかれては梅産地を守り、業界を牽引する役割を果たしていただけるよう期待している。

歴代代表理事 泰地一郎氏(代読)

若い力に期待

創立50周年記念祝賀会が盛大に挙行されること誠におめでとうございます。

体調を崩し楽しみにしていたお招きを欠席せざるを得なくなり悔しく、申し訳なく思っています。

みなべの梅畑はその昔に内中源蔵さんが山を切り開いて、梅を植え、村人がそれを次々と真似て広まっていったようだ。私達が子どもの頃にはすでに立派な梅の特産地になっていたと記憶している。

私よりも前の時代は、聞いた話だが、山崎秋芳園の山崎日出夫さんの自宅で会合を開いていたのが何年も続いていたようだ。そんな時代も終わり、今の協同組合に変わって50年が経った、ということだ。

昭和25年頃には村で梅の品種を見直そうということになった。その中で抜群の結果を収めたのが小山貞一さんの髙田梅だった。これが南高梅になった。

この小山貞一さんは私欲をもたず、指導力があり、梅産地を育てるために家族総出で尽くしてくれたすごい人だったなあ、と今でも思う。その息子の豊さんもそっくりで、素晴らしい気概の持ち主だった。

とにかく、そんな素晴らしい人の努力と素晴らしい品質で南高梅は瞬く間に広がり、質、量ともにみなべは日本一の梅の特産地となった。それに調味梅の開発から、販路が急激に広がった。

私自身振り返れば梅に関わり、自分の能力を超えるほどに恵まれた人生だったと思う。感動、感謝のなかで、幸せいっぱいの現状だ。

世の移り変わりの激しい今日だが、皆さん方若い力で、新しい梅作り、新しい市場開発にと尽力賜り、末永い産地の継続をお願い申し上げる。

(代読:泰地祥夫氏)

和やかな懇親会

紀州梅の会(真砂充敏田辺市長)梅干し部会(杉本宗一部会長)は10月10日、新梅干しを京都の下鴨神社と上賀茂神社に奉納し、紀州梅産業の発展を祈願した。6月6日の梅の漬込み神事に続く祭事となり、秋の恒例行事となっている。

「梅の日」(6月6日)が、下鴨神社、上賀茂神社の故事にちなんで2006年に制定されてから、夏に収穫された青梅を梅干しにし、秋に「新梅干し」として、両神社に18年間奉納し続けている。新梅干しは、縁起の良い紅白として、しそ漬梅1㎏と白干し梅1㎏の計2㎏が奉納された。

今年の梅は、3年連続の豊作とされているが、消費拡大が課題となっている。梅の日同様に、参列した一同、「梅干しがよく食べられるように。そして、来年以降も品質の良い梅が収穫できるように」と祈願した。

当日の参列者は、杉本部会長を始め、紀州田辺梅干協同組合、紀州みなべ梅干協同組合、生産者団体、JA、行政等の関係者14名が両神社を訪れた。

杉本部会長は「新型コロナウイルスの収束と、これからのインフルエンザの予防についてもお祈りした。梅干しを食べると、様々なウイルスの増殖を抑えることが研究で判明している。夏に塩分補給で梅干しを食べるのに加え、冬にもぜひ食べてほしい」とコメントした。

10月6日には、紀州田辺梅干協同組合が、梅の日に漬け込んで完成した新梅干しを、同県の熊野本宮大社へ約10㎏奉納し、前田雅雄理事長ら3名が、紀州梅干しの発展及び人々の健康祈願を行った。前田理事長は「各メーカーを超えた、梅干しの新しい食べ方や健康性のPRは、組合こそが率先して行う必要がある。物価高でも、梅干しを食べたくなるよう魅力を伝えていきたい」と語った。

【2023(令和5)年11月1日第5144号8面】

「梅の日」(6月6日)が、下鴨神社、上賀茂神社の故事にちなんで2006年に制定されてから、夏に収穫された青梅を梅干しにし、秋に「新梅干し」として、両神社に18年間奉納し続けている。新梅干しは、縁起の良い紅白として、しそ漬梅1㎏と白干し梅1㎏の計2㎏が奉納された。

今年の梅は、3年連続の豊作とされているが、消費拡大が課題となっている。梅の日同様に、参列した一同、「梅干しがよく食べられるように。そして、来年以降も品質の良い梅が収穫できるように」と祈願した。

当日の参列者は、杉本部会長を始め、紀州田辺梅干協同組合、紀州みなべ梅干協同組合、生産者団体、JA、行政等の関係者14名が両神社を訪れた。

杉本部会長は「新型コロナウイルスの収束と、これからのインフルエンザの予防についてもお祈りした。梅干しを食べると、様々なウイルスの増殖を抑えることが研究で判明している。夏に塩分補給で梅干しを食べるのに加え、冬にもぜひ食べてほしい」とコメントした。

10月6日には、紀州田辺梅干協同組合が、梅の日に漬け込んで完成した新梅干しを、同県の熊野本宮大社へ約10㎏奉納し、前田雅雄理事長ら3名が、紀州梅干しの発展及び人々の健康祈願を行った。前田理事長は「各メーカーを超えた、梅干しの新しい食べ方や健康性のPRは、組合こそが率先して行う必要がある。物価高でも、梅干しを食べたくなるよう魅力を伝えていきたい」と語った。

【2023(令和5)年11月1日第5144号8面】

【大阪支社】和歌山県漬物組合連合会(中田吉昭理事長)並びに和歌山県、和歌山県教育委員会は、県の食育推進月間にあたる10月に県内の小学校および特別支援学校の児童を対象とした「梅干で元気!!キャンペーン」を実施しており、今年で19年目となる。

今年は県内小学校245校に、約6万1000個の梅干しと約5万8000部の学習資料「梅と梅干しのお話」を配布した。

その内7校には「梅干し贈呈式」および「梅と梅干しのお話説明会」を実施。同漬物組合連合会の組合員と各地域の農業水産振興課担当者が学校を訪問して、梅干しを贈呈するとともに、歴史や生産方法、機能性について児童へ説明した。

10月17日には、印南町立印南小学校の4年生19名へ出前講義。組合員は小森勝薫氏((株)小森梅選堂代表取締役社長)が出席し、和歌山県日高振興局農業水産振興課の森博子主任と柏木雄人副主査も訪問した。

最初に小森氏が児童へ梅干しを贈呈し、柏木副主査が南高梅の歴史や、梅干しの健康性について説明を行った。

小森氏が紙芝居「梅と梅干しのお話し」を児童に読み聞かせた後に出題されたクイズでは、『梅は野菜でなく果物』『和歌山県は全国の梅干しの収穫量の約6割を占める』と児童は次々と正解した。

最後に児童から「親戚が梅農家で、青梅は梅酒作りに使い、熟した黄色の梅は梅干し用に利用すると聞いた。黄色だが熟していないのはどう使えますか」と質問が出た。

小森氏は「自然落果した完熟梅と異なり、未熟な梅は、梅干しにした時に味や仕上がりが落ちてしまうため、あまり適していない。梅シロップにする活用方法がある」と答えた。

出前講義を終えて、小森氏は「若い人で梅干しの酸っぱさが苦手、そもそも食べないという方は増えていると日々実感する。しかし、和歌山は梅が名産で、梅干しや梅を使った料理が給食に出て、家庭でも比較的食べられている。きょうは、梅産業と梅の食文化が繁栄することを期待しながら、児童に紙芝居を読んだ」と語った。

【2023(令和5)年11月1日第5144号8面】

今年は県内小学校245校に、約6万1000個の梅干しと約5万8000部の学習資料「梅と梅干しのお話」を配布した。

その内7校には「梅干し贈呈式」および「梅と梅干しのお話説明会」を実施。同漬物組合連合会の組合員と各地域の農業水産振興課担当者が学校を訪問して、梅干しを贈呈するとともに、歴史や生産方法、機能性について児童へ説明した。

10月17日には、印南町立印南小学校の4年生19名へ出前講義。組合員は小森勝薫氏((株)小森梅選堂代表取締役社長)が出席し、和歌山県日高振興局農業水産振興課の森博子主任と柏木雄人副主査も訪問した。

最初に小森氏が児童へ梅干しを贈呈し、柏木副主査が南高梅の歴史や、梅干しの健康性について説明を行った。

小森氏が紙芝居「梅と梅干しのお話し」を児童に読み聞かせた後に出題されたクイズでは、『梅は野菜でなく果物』『和歌山県は全国の梅干しの収穫量の約6割を占める』と児童は次々と正解した。

最後に児童から「親戚が梅農家で、青梅は梅酒作りに使い、熟した黄色の梅は梅干し用に利用すると聞いた。黄色だが熟していないのはどう使えますか」と質問が出た。

小森氏は「自然落果した完熟梅と異なり、未熟な梅は、梅干しにした時に味や仕上がりが落ちてしまうため、あまり適していない。梅シロップにする活用方法がある」と答えた。

出前講義を終えて、小森氏は「若い人で梅干しの酸っぱさが苦手、そもそも食べないという方は増えていると日々実感する。しかし、和歌山は梅が名産で、梅干しや梅を使った料理が給食に出て、家庭でも比較的食べられている。きょうは、梅産業と梅の食文化が繁栄することを期待しながら、児童に紙芝居を読んだ」と語った。

【2023(令和5)年11月1日第5144号8面】

多数の梅関連商品が推奨品に認定

和歌山県は11日、東京都文京区のホテル椿山荘東京にて和歌山県優良県産品推奨制度「プレミア和歌山」の展示交流会及びレセプションを開催した。

和歌山県では農林水産物、加工食品、工芸品など、〝和歌山のめぐみ〟の中でも特に優れたものを「プレミア和歌山」に認定し、推奨している。

日高川町生活研究グループ美山支部の「ごんちゃん」が令和4年度審査委員特別賞に輝き、ベリー工房高田の「南紀 熊野蜜」など3品が同奨励賞を受賞した。

本誌関連では、紀州本庄うめよしの「紀州産完熟南高梅(生梅)」、紀州農業協同組合の「香るumesio調味料」、「こく旨tomoto調味料」、「塩零梅」、「みかんこい梅」、「tomoto―ume」、丸惣の「梅酢サイダー」、「クエン酸プラム プラムソーダ」、「和歌山果実フルーツゼリー6種セット」、梅の丸長マルチョウフーズの「粒よりおいしい梅干」、「紀州みかん蜂蜜入り梅干」、河本食品の「梅風月」、「紀州五十五万石」など、多数の梅関連商品が「和歌山プレミア」推奨品に認定された。

また、マルヤマ食品、紀州農業協同組合、勝僖梅は会場内にブースを出展し、商品のPRを行った。

主催者として挨拶を行った和歌山県の岸本周平知事は、「和歌山県は成長する経済や市場性から見ると遅れた地域と言われていた。だが、令和になって脱炭素社会の実現が目標とされるようになり、県の8割が山で自然が残されている和歌山に注目が集まっている。周回遅れだった和歌山がトップを走れるように引き続き皆様のご協力とご支援をいただきたい」と語った。

残間里江子審査委員会委員長の挨拶に続き、和歌山県を応援するプレミア和歌山パートナーとして小説家の鈴木光司氏、漫画家の弘兼憲史氏、コラムニストの泉麻人氏らが紹介され、それぞれの和歌山との関りやエピソードなどを紹介して会場を盛り上げた。

【2023(令和5)年10月21日第5143号12面】

南高梅は3年連続の豊作

【大阪支社】紀州田辺梅干協同組合(前田雅雄理事長)は20日、和歌山県田辺市下三栖の報恩寺で第58回梅供養を実施。併せて情報交換会も開催した。

梅供養では、組合員が参列し、一同は丹精込めて仕上げた梅干しを仏前に供えるとともに、梅への感謝を捧げ、また物故者供養並びに梅産業の一層の発展を祈願した。順次、焼香を回していき、1人1人が手を合わせ、深くお辞儀をし、心を込めて供養した。

東海尚寛住職は法話の中で「私は田辺の出身で梅に親しんできた。地元を離れていた修行時代には、質素な食事の中で梅干しを食べるのが楽しみで、今も修行時代を思い出す。梅干しの名産である田辺の地に生を授かったことが誇りで、梅文化を継承する生産者、加工メーカー、販売者の発展を願っている」と語った。

梅供養の後は「紀南文化会館」に場所を移し、情報交換会を開催。前田理事長は「南高梅は3年連続の豊作傾向で、いかに消費拡大を図り販売していくかが、喫緊の課題だ。豊作が続くと、周期的に凶作が訪れると昔から言い伝えがあり、先を見据えて行動する必要も感じている」と挨拶した。

JA紀南からは、今年の青果梅の収穫量は前年の約90%、大豊作の去年よりやや減少となったものの、豊作と述べ、塩の流通量は去年の95%と報告された。

自社農園を持つ加工メーカーからは、4・5月に気温が高く適度に雨も降ってくれた。6月の台風の後、青天が続き気候に恵まれ、個人的には収穫量に満足している。原料在庫は十分にあり、今年は漬け込み量をできる限り増やしていきたい、と話す出席者もいた。

続いて、組合関連のスケジュールとしては、青年組織の若梅会がSNSやウェブサイトを活用して梅干しをPRしていくこと、8月に大阪の野外音楽フェスで販売会を行い、熱中症対策を兼ねて若年層が梅干しに触れる機会を作ることを発表し、締めくくられた。

【各社の情報】▼今年の漬込み量は、去年より2割アップのペースだ▼販売面ではコロナで落ち込んでから、まだコロナ前まで売上が戻ってきていない▼令和元年の凶作で和歌山の各社が値上げし、南高梅の消費低迷が始まった。コロナ到来で、需要が下がり続けて、回復はまだまだだ▼5月にコロナが5類に移行も、業務用が回復した手ごたえがない▼中国産梅は減産して、昨年量の65%と聞いた。しかし原料は豊富にあり、値上げを控える方向だろう▼あらゆる資材の価格高騰で、農家がコストカットするなら肥料と見ている。

梅供養では、組合員が参列し、一同は丹精込めて仕上げた梅干しを仏前に供えるとともに、梅への感謝を捧げ、また物故者供養並びに梅産業の一層の発展を祈願した。順次、焼香を回していき、1人1人が手を合わせ、深くお辞儀をし、心を込めて供養した。

東海尚寛住職は法話の中で「私は田辺の出身で梅に親しんできた。地元を離れていた修行時代には、質素な食事の中で梅干しを食べるのが楽しみで、今も修行時代を思い出す。梅干しの名産である田辺の地に生を授かったことが誇りで、梅文化を継承する生産者、加工メーカー、販売者の発展を願っている」と語った。

梅供養の後は「紀南文化会館」に場所を移し、情報交換会を開催。前田理事長は「南高梅は3年連続の豊作傾向で、いかに消費拡大を図り販売していくかが、喫緊の課題だ。豊作が続くと、周期的に凶作が訪れると昔から言い伝えがあり、先を見据えて行動する必要も感じている」と挨拶した。

JA紀南からは、今年の青果梅の収穫量は前年の約90%、大豊作の去年よりやや減少となったものの、豊作と述べ、塩の流通量は去年の95%と報告された。

自社農園を持つ加工メーカーからは、4・5月に気温が高く適度に雨も降ってくれた。6月の台風の後、青天が続き気候に恵まれ、個人的には収穫量に満足している。原料在庫は十分にあり、今年は漬け込み量をできる限り増やしていきたい、と話す出席者もいた。

続いて、組合関連のスケジュールとしては、青年組織の若梅会がSNSやウェブサイトを活用して梅干しをPRしていくこと、8月に大阪の野外音楽フェスで販売会を行い、熱中症対策を兼ねて若年層が梅干しに触れる機会を作ることを発表し、締めくくられた。

【各社の情報】▼今年の漬込み量は、去年より2割アップのペースだ▼販売面ではコロナで落ち込んでから、まだコロナ前まで売上が戻ってきていない▼令和元年の凶作で和歌山の各社が値上げし、南高梅の消費低迷が始まった。コロナ到来で、需要が下がり続けて、回復はまだまだだ▼5月にコロナが5類に移行も、業務用が回復した手ごたえがない▼中国産梅は減産して、昨年量の65%と聞いた。しかし原料は豊富にあり、値上げを控える方向だろう▼あらゆる資材の価格高騰で、農家がコストカットするなら肥料と見ている。

【2023(令和5)年7月21日第5135号1面】

梅に高血圧抑制作用あり 研究成果が学術論文誌に掲載

「梅の高血圧抑制作用研究」の結果が学術論文専門紙に掲載され、6月13日に和歌山県自治会館(和歌山市)で記者発表会が行われた。

当研究は今回、動物実験で初めて学術的に確認された。発表会では、大阪河﨑リハビリテーション大学の宇都宮洋才教授(元和歌山県立医科大学)、米国・テンプル大学の江口暁教授が成果について発表・報告した。

研究チームでは、梅が高血圧を改善するという言い伝えが事実かどうかの疑問を解決するために研究を行った結果、学術論文に掲載されることとなった。

今回は食品中に塩分を含有しない梅肉エキスを使って研究を実施。梅肉エキスは長時間かけて加熱濃縮(1㎏から20g)され、様々な生活習慣病、老化に伴い増加する心臓血管病に効果を発揮する可能性が注目されてきた。

チームでは、梅肉エキスが血管由来培養細胞で代表的高血圧発症因子として知られるアンジオテンシンⅡの細胞作用を抑制することを報告。しかしながら、梅肉エキスが高血圧やその合併症を予防する効果は未知であった。また、梅加工品が高血圧に有効だとする報告は存在しない。

今回アンジオテンシンⅡ投与によるマウス高血圧モデルを作成し、人での推奨消費量より予想される投与量、梅肉エキス0・1%を含む飲料水と通常飲料水とで飼育し、比較検討した。

当研究は今回、動物実験で初めて学術的に確認された。発表会では、大阪河﨑リハビリテーション大学の宇都宮洋才教授(元和歌山県立医科大学)、米国・テンプル大学の江口暁教授が成果について発表・報告した。

研究チームでは、梅が高血圧を改善するという言い伝えが事実かどうかの疑問を解決するために研究を行った結果、学術論文に掲載されることとなった。

今回は食品中に塩分を含有しない梅肉エキスを使って研究を実施。梅肉エキスは長時間かけて加熱濃縮(1㎏から20g)され、様々な生活習慣病、老化に伴い増加する心臓血管病に効果を発揮する可能性が注目されてきた。

チームでは、梅肉エキスが血管由来培養細胞で代表的高血圧発症因子として知られるアンジオテンシンⅡの細胞作用を抑制することを報告。しかしながら、梅肉エキスが高血圧やその合併症を予防する効果は未知であった。また、梅加工品が高血圧に有効だとする報告は存在しない。

今回アンジオテンシンⅡ投与によるマウス高血圧モデルを作成し、人での推奨消費量より予想される投与量、梅肉エキス0・1%を含む飲料水と通常飲料水とで飼育し、比較検討した。

通常飲料水を摂ったマウスはアンジオテンシンⅡ投与により人の高血圧と同様の高血圧が観察され、さらに高血圧合併症、血管障害と心臓肥大も誘導された。

梅肉エキス0・1%を含む飲料水で飼育したマウスではアンジオテンシンⅡ投与による高血圧発症がほぼ完全に予防された。さらに血管や心臓の合併症も発症しなかった。

血管由来細胞の培養実験では、梅肉エキス0・1%含有の培液で培養すると通常の培養液で観察されるアンジオテンシンⅡ投与による細胞ストレス反応や糖代謝への依存が抑えられた。

これらの結果から梅肉エキスが高血圧予防や心血管の合併症に有効であると考えられ、その効能には細胞ストレス、糖代謝機能の改善作用が関与していると考えられる。

これらの結果は日本高血圧学会専門誌「Hypertension Research」6月号に掲載。今後は有効成分の特定と、人での研究も行われる予定。

梅肉エキス0・1%を含む飲料水で飼育したマウスではアンジオテンシンⅡ投与による高血圧発症がほぼ完全に予防された。さらに血管や心臓の合併症も発症しなかった。

血管由来細胞の培養実験では、梅肉エキス0・1%含有の培液で培養すると通常の培養液で観察されるアンジオテンシンⅡ投与による細胞ストレス反応や糖代謝への依存が抑えられた。

これらの結果から梅肉エキスが高血圧予防や心血管の合併症に有効であると考えられ、その効能には細胞ストレス、糖代謝機能の改善作用が関与していると考えられる。

これらの結果は日本高血圧学会専門誌「Hypertension Research」6月号に掲載。今後は有効成分の特定と、人での研究も行われる予定。

【2023(令和5)年7月1日第5133号1面】

これからの猛暑・酷暑のピークに備えて熱中症の予防や対策の啓発情報を発信するイベント「熱中症対策フェスティバル」(主催:一般社団法人有楽町駅周辺まちづくり協議会)が6月27日~29日の3日間、JR有楽町駅前広場(東京都千代田区)で開催された。

来場者には、時間帯別に先着順で本プロジェクト2023年度オフィシャルパートナーの暑さ対策協賛商品を配布。本紙関連では、中田食品株式会社(中田吉昭社長、和歌山県田辺市)が「紀州梅ぼし田舎漬(個包装)」、株式会社くらこん(伝宝啓史社長、大阪府枚方市)が「塩こんぶ」、エバラ食品工業株式会社(森村剛士社長、神奈川県横浜市)が「浅漬の素シリーズ」などの商品を提供。ブースでそれら暑さ対策のアイテムを展示した。

このフェスティバルには、「熱中症ゼロへ」プロジェクトを推進する一般財団法人日本気象協会(長田太理事長、東京都豊島区)が協力団体として参加しており、イベントステージでは、同協会所属の気象予報士によるこの夏の気象傾向の解説や、抽選でオフィシャルパートナーの暑さ対策アイテム詰め合わせが当たる企画も実施された。

「熱中症ゼロへ」プロジェクトは、2013年の活動開始から今年で10年目となる。日本気象協会では今後も、「必要な人に、適切なタイミングで、わかりやすく」をテーマに、激甚化する気象環境や変化する社会のニーズを捉えた熱中症の予防啓発活動を実践していく。

来場者には、時間帯別に先着順で本プロジェクト2023年度オフィシャルパートナーの暑さ対策協賛商品を配布。本紙関連では、中田食品株式会社(中田吉昭社長、和歌山県田辺市)が「紀州梅ぼし田舎漬(個包装)」、株式会社くらこん(伝宝啓史社長、大阪府枚方市)が「塩こんぶ」、エバラ食品工業株式会社(森村剛士社長、神奈川県横浜市)が「浅漬の素シリーズ」などの商品を提供。ブースでそれら暑さ対策のアイテムを展示した。

このフェスティバルには、「熱中症ゼロへ」プロジェクトを推進する一般財団法人日本気象協会(長田太理事長、東京都豊島区)が協力団体として参加しており、イベントステージでは、同協会所属の気象予報士によるこの夏の気象傾向の解説や、抽選でオフィシャルパートナーの暑さ対策アイテム詰め合わせが当たる企画も実施された。

「熱中症ゼロへ」プロジェクトは、2013年の活動開始から今年で10年目となる。日本気象協会では今後も、「必要な人に、適切なタイミングで、わかりやすく」をテーマに、激甚化する気象環境や変化する社会のニーズを捉えた熱中症の予防啓発活動を実践していく。

【2023(令和5)年7月1日第5133号8面】

<紀州梅の会> 首相官邸を表敬訪問 梅の可能性へ期待寄せる

6月6日は「梅の日」。和歌山県の梅産地の行政、JA、梅干組合、生産者団体等でつくる「紀州梅の会」(真砂充敏会長=田辺市長)は6日、首相官邸を表敬訪問し、岸田文雄首相へ旬の紀州の青梅をはじめ、梅干し、梅加工品などを贈り、梅をPRした。

この日は真砂会長や、平安衣装をまとった2人の梅娘が首相官邸を訪ねた。和歌山県出身であるJA全中の中家徹会長と、自民党の二階俊博元幹事長も同席した。真砂会長は「今年は作柄良好で、品質の良い南高梅をお届けできる」と梅をアピールした。

岸田首相は塩分7%の梅干しをほおばると「酸味があっておいしいし元気が出る。梅は健康に良さそうでいろんな可能性がある」と述べた。また5月に広島で開催されたG7サミットでは梅酒を振る舞い好評だったとし、梅の海外発信にも関心を寄せた。

同会は五穀豊穣祈願として梅が京都・賀茂神社に献上されたとの故事にちなみ、2006年に6月6日を「梅の日」と設定。首相官邸をはじめ、東京の大田市場、京都、地元和歌山でPRイベントや祈祷行事を行い、紀州梅を全国に発信している。

【2023(令和5)年6月16日第5131号1面】

紀州梅の会 HP

https://www.tanabe-ume.jp/umenokai/

この日は真砂会長や、平安衣装をまとった2人の梅娘が首相官邸を訪ねた。和歌山県出身であるJA全中の中家徹会長と、自民党の二階俊博元幹事長も同席した。真砂会長は「今年は作柄良好で、品質の良い南高梅をお届けできる」と梅をアピールした。

岸田首相は塩分7%の梅干しをほおばると「酸味があっておいしいし元気が出る。梅は健康に良さそうでいろんな可能性がある」と述べた。また5月に広島で開催されたG7サミットでは梅酒を振る舞い好評だったとし、梅の海外発信にも関心を寄せた。

同会は五穀豊穣祈願として梅が京都・賀茂神社に献上されたとの故事にちなみ、2006年に6月6日を「梅の日」と設定。首相官邸をはじめ、東京の大田市場、京都、地元和歌山でPRイベントや祈祷行事を行い、紀州梅を全国に発信している。

【2023(令和5)年6月16日第5131号1面】

紀州梅の会 HP

https://www.tanabe-ume.jp/umenokai/

京都市の上賀茂神社・下鴨神社では、紀州梅の会梅干し部会の杉本宗一部会長が団長を務めて『献梅の儀』が執り行われ、梅の豊作と発展が祈願された。

また参拝の道中では、熱中症予防や健康に役立ててほしい思いを込めて、他の参拝客へ梅干しを配布する「梅行列」が4年ぶりに行われた。

参列したのは杉本団長ら梅干し部会メンバーのほか、みなべ町・田辺市行政関係者や、JA紀南、梅生産者、地域の有志ら総勢約50名。梅行列では「紀州南高梅」や「梅の日」の旗を立て、時代装束に身を包み行進。両神社で600個ずつ、計1200個の梅干しを配布しPRした。

本殿で行われた献梅の儀は、両神社へ各1kgの新梅が奉納され、祝詞奏上、玉串奉奠など厳粛に執り行われた。参拝後、杉本団長は「梅の恵みへ感謝し、梅産業のさらなる発展をお祈りした。今年も収穫が始まっていて、作柄は良好で平年作を期待できる。健康に良い食品である梅干しを発展させることが人々の健康に貢献することにもなる。良い梅干しづくりに励みたい」と思いを語った。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

また参拝の道中では、熱中症予防や健康に役立ててほしい思いを込めて、他の参拝客へ梅干しを配布する「梅行列」が4年ぶりに行われた。

参列したのは杉本団長ら梅干し部会メンバーのほか、みなべ町・田辺市行政関係者や、JA紀南、梅生産者、地域の有志ら総勢約50名。梅行列では「紀州南高梅」や「梅の日」の旗を立て、時代装束に身を包み行進。両神社で600個ずつ、計1200個の梅干しを配布しPRした。

本殿で行われた献梅の儀は、両神社へ各1kgの新梅が奉納され、祝詞奏上、玉串奉奠など厳粛に執り行われた。参拝後、杉本団長は「梅の恵みへ感謝し、梅産業のさらなる発展をお祈りした。今年も収穫が始まっていて、作柄は良好で平年作を期待できる。健康に良い食品である梅干しを発展させることが人々の健康に貢献することにもなる。良い梅干しづくりに励みたい」と思いを語った。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

熊野本宮大社の式典では、九鬼家隆宮司による祈祷、梅漬神事、神楽奉納、玉串奉奠、九鬼宮司の挨拶、紀州田辺梅干協同組合の前田雅雄理事長の挨拶、直会(なおらい)の順に進んだ。

九鬼宮司は「今日は小雨だが神事に支障がなく安心した。梅は和歌山にとって大切な産業であって文化。農家、加工業者、消費者が三位一体となって守ってきた。2025年の大阪万博ではヘルスケアがテーマなので、梅の健康性をしっかりPRしてほしい」と話した。

続いて主催者代表で、紀州田辺梅干協同組合の前田雅雄理事長は、梅の日制定は五穀豊穣と健康を願い賀茂神社へ梅を奉納した故事に由来すると説明。「今年は3年連続の豊作で、梅製品をどう販売していくかが課題だ。これから暑い夏が到来すると、塩分補給がより大切。企画の1つとして、白浜へ海水浴に訪れた人へ梅干しを配って、今後の購買に繋げたい。また、梅産業に携わる若手の会『若梅会』にも協力してもらいたい」と語った。

直会とは、神事の最後に神饌(しんせん)や神酒(みき)のおろし物を参加者が分かち飲食すること。梅ジュースが関係者に提供され、紀州田辺梅干協同組合の大谷浩之副理事長(ウメカ食品)の掛け声の下、梅ジュースを味わった。

一般参拝者には、記念として梅干しが配布された。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

九鬼宮司は「今日は小雨だが神事に支障がなく安心した。梅は和歌山にとって大切な産業であって文化。農家、加工業者、消費者が三位一体となって守ってきた。2025年の大阪万博ではヘルスケアがテーマなので、梅の健康性をしっかりPRしてほしい」と話した。

続いて主催者代表で、紀州田辺梅干協同組合の前田雅雄理事長は、梅の日制定は五穀豊穣と健康を願い賀茂神社へ梅を奉納した故事に由来すると説明。「今年は3年連続の豊作で、梅製品をどう販売していくかが課題だ。これから暑い夏が到来すると、塩分補給がより大切。企画の1つとして、白浜へ海水浴に訪れた人へ梅干しを配って、今後の購買に繋げたい。また、梅産業に携わる若手の会『若梅会』にも協力してもらいたい」と語った。

直会とは、神事の最後に神饌(しんせん)や神酒(みき)のおろし物を参加者が分かち飲食すること。梅ジュースが関係者に提供され、紀州田辺梅干協同組合の大谷浩之副理事長(ウメカ食品)の掛け声の下、梅ジュースを味わった。

一般参拝者には、記念として梅干しが配布された。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

<紀州梅の会> 東京・大田市場 和歌山の梅フェア 4年ぶりにイベントを開催

東京都大田区の大田市場では、恒例の梅の日イベント「今日は梅の日 和歌山の梅フェア」(主催=紀州梅の会)が4年ぶりに開催された。

イベントには紀州梅の会会長の真砂充敏田辺市長、紀州梅の会副会長でJA紀南代表理事組合長の山本治夫氏、和歌山県農林水産部部長の山本佳之氏ら関係者が出席。梅シーズンの到来を市場関係者に呼びかけた。

真砂会長は「近畿地方は平年より少し早く先週梅雨入りしたが、関東も今週中には梅雨入りすると言われている。“梅の雨”と書いて梅雨。産地では現在生産がピークで、今年も良い品質の梅がたくさん取れている。これから暑い夏を迎えるが梅干しは熱中症対策に最高と言われていので、機能性についてもご理解頂き、販売のご協力をお願いしたい」と挨拶した。

また、山本副会長は「産地は収穫の真盛り、品質の良い梅をたくさん届けたいと思いますので、よろしくお願いしたい」と梅の積極的な販売を呼びかけた。

会場では、赤い着物をまとった「梅娘」が南高梅をPR、市場関係者に梅製品の無料配布が行われるなど紀州の梅の魅力をアピールした。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

イベントには紀州梅の会会長の真砂充敏田辺市長、紀州梅の会副会長でJA紀南代表理事組合長の山本治夫氏、和歌山県農林水産部部長の山本佳之氏ら関係者が出席。梅シーズンの到来を市場関係者に呼びかけた。

真砂会長は「近畿地方は平年より少し早く先週梅雨入りしたが、関東も今週中には梅雨入りすると言われている。“梅の雨”と書いて梅雨。産地では現在生産がピークで、今年も良い品質の梅がたくさん取れている。これから暑い夏を迎えるが梅干しは熱中症対策に最高と言われていので、機能性についてもご理解頂き、販売のご協力をお願いしたい」と挨拶した。

また、山本副会長は「産地は収穫の真盛り、品質の良い梅をたくさん届けたいと思いますので、よろしくお願いしたい」と梅の積極的な販売を呼びかけた。

会場では、赤い着物をまとった「梅娘」が南高梅をPR、市場関係者に梅製品の無料配布が行われるなど紀州の梅の魅力をアピールした。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

<みなべ梅干協組> 須賀神社へ新梅奉納 地域の基幹産業に感謝捧げる

太鼓の音を合図に神事が開始されると、厳粛な空気に包まれた。一同がお祓いを受けた後、祝詞が奏上され「梅への感謝の誠と南高梅の名声の維持と普及」を祈願した。

その後は梅の漬込神事、玉串を殿畑理事長らが行い、一連の神事を無事終了した。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

紀州みなべ梅干協同組合

http://wakayama.tsukemono-japan.org/list_minabe.html

その後は梅の漬込神事、玉串を殿畑理事長らが行い、一連の神事を無事終了した。

【2023(令和5)年6月16日第5131号2面】

紀州みなべ梅干協同組合

http://wakayama.tsukemono-japan.org/list_minabe.html

6月6日は「梅の日」 コロナ前の規模で記念行事

6月6日は「梅の日」。

和歌山県の梅産地の行政、JA、梅干組合、生産者団体等でつくる「紀州梅の会」(真砂充敏会長)は、2006年に6月6日を「梅の日」と制定し、毎年上賀茂・下賀茂神社、和歌山県の熊野本宮大社と須賀神社に無病息災と平穏を祈願して梅を献上。その他、総理大臣への梅贈呈等の記念行事を開催するなど、紀州梅の認知度とブランド力の向上を図っている。

コロナの影響で昨年までのイベントや行事は、中止または規模を縮小しての開催となっていたが、今年はコロナ前の規模で開催する。各地で神事や式典、梅漬け儀式などが行われる他、東京の大田市場で「和歌山の梅フェア」を開催する。その後、真砂会長や梅娘らが首相官邸に岸田文雄総理を表敬訪問し、青梅や梅干しを贈呈する予定。

今から460余年前(1545年)、雨が降らずに人々は困っていた。時の天皇は6月6日、京都の賀茂神社に梅を奉納して祈ったところ、雷鳴とともに雨が降り始め、五穀豊穣をもたらした。人々はその天恵の雨を「梅雨」と呼び、梅に感謝するとともに災いや疫病を除き、福を招く梅を「梅法師」と呼んで贈り物にするようになったと言われている。これらの話が宮中の日記「御湯殿上の日記」に記されていたことから、その故事にちなんで6月6日を「梅の日」に制定した。

日本一の梅産地である紀州梅産地の今年の作柄は、昨年を上回る見通しとなっている。JA紀南が5月18日に発表した梅産地情報によると、梅部会がまとめた生産予想量は小梅793t(前年比102%、平年比100%)、古城424t(前年比111%、平年比78%)、南高2万1878t(前年比103%、平年比99%)。収穫のピークは6月6日の梅の日前後の見通しで、3年連続で良好な作柄が見込まれている。

【2023(令和5)年6月1日第5130号1面】

和歌山県の梅産地の行政、JA、梅干組合、生産者団体等でつくる「紀州梅の会」(真砂充敏会長)は、2006年に6月6日を「梅の日」と制定し、毎年上賀茂・下賀茂神社、和歌山県の熊野本宮大社と須賀神社に無病息災と平穏を祈願して梅を献上。その他、総理大臣への梅贈呈等の記念行事を開催するなど、紀州梅の認知度とブランド力の向上を図っている。

コロナの影響で昨年までのイベントや行事は、中止または規模を縮小しての開催となっていたが、今年はコロナ前の規模で開催する。各地で神事や式典、梅漬け儀式などが行われる他、東京の大田市場で「和歌山の梅フェア」を開催する。その後、真砂会長や梅娘らが首相官邸に岸田文雄総理を表敬訪問し、青梅や梅干しを贈呈する予定。

今から460余年前(1545年)、雨が降らずに人々は困っていた。時の天皇は6月6日、京都の賀茂神社に梅を奉納して祈ったところ、雷鳴とともに雨が降り始め、五穀豊穣をもたらした。人々はその天恵の雨を「梅雨」と呼び、梅に感謝するとともに災いや疫病を除き、福を招く梅を「梅法師」と呼んで贈り物にするようになったと言われている。これらの話が宮中の日記「御湯殿上の日記」に記されていたことから、その故事にちなんで6月6日を「梅の日」に制定した。

日本一の梅産地である紀州梅産地の今年の作柄は、昨年を上回る見通しとなっている。JA紀南が5月18日に発表した梅産地情報によると、梅部会がまとめた生産予想量は小梅793t(前年比102%、平年比100%)、古城424t(前年比111%、平年比78%)、南高2万1878t(前年比103%、平年比99%)。収穫のピークは6月6日の梅の日前後の見通しで、3年連続で良好な作柄が見込まれている。

【2023(令和5)年6月1日第5130号1面】

紀州梅の会

文化庁 令和4年度「100年フード」 に「曽我の梅干し」を認定

文化庁は3月3日、令和4年度の「100年フード」70件を認定。神奈川県小田原市の「曽我の梅干し」が「伝統の100年フード部門~江戸時代から続く郷土の料理~」に認定された。

小田原の梅は、「曽我梅林」を中心に栽培され、その歴史は、戦国時代以前まで遡る。かつて、箱根越えのための宿場町として栄えた小田原には多くの旅人が訪れた。当時から、「曽我の梅干し」は旅人の弁当の腐敗防止、疲労回復のため重宝され、小田原の名産品となった。

塩と梅だけで漬け、土用干しで太陽の恵みを凝縮させる「白漬け」と呼ばれる昔からの伝統的な方法で丁寧に作られており、梅本来の風味を堪能することができる。

そのため、曽我地域では家庭の日常食として、米に梅干しとちりめんじゃこを混ぜ、出汁で炊き上げた「梅ごはん」が食されており、継承されている。

小田原市は『曽我の梅干し』の歴史と魅力を次世代に継承し、さらなる普及を図るため、文化庁が実施する「100年フード」に応募。今回の認定を受けた。

「100年フード」とは、地域で受け継がれてきた食文化を、100年続く食文化「100年フード」と名付け、次の世代に継承していくことを目指す文化庁の取組。

この取組は令和3年度が第1回目、令和4年度は第2回目となる。

小田原の梅は、「曽我梅林」を中心に栽培され、その歴史は、戦国時代以前まで遡る。かつて、箱根越えのための宿場町として栄えた小田原には多くの旅人が訪れた。当時から、「曽我の梅干し」は旅人の弁当の腐敗防止、疲労回復のため重宝され、小田原の名産品となった。

塩と梅だけで漬け、土用干しで太陽の恵みを凝縮させる「白漬け」と呼ばれる昔からの伝統的な方法で丁寧に作られており、梅本来の風味を堪能することができる。

そのため、曽我地域では家庭の日常食として、米に梅干しとちりめんじゃこを混ぜ、出汁で炊き上げた「梅ごはん」が食されており、継承されている。

小田原市は『曽我の梅干し』の歴史と魅力を次世代に継承し、さらなる普及を図るため、文化庁が実施する「100年フード」に応募。今回の認定を受けた。

「100年フード」とは、地域で受け継がれてきた食文化を、100年続く食文化「100年フード」と名付け、次の世代に継承していくことを目指す文化庁の取組。

この取組は令和3年度が第1回目、令和4年度は第2回目となる。

【2023(令和5)年5月1日第5127号5面】

群馬県の梅メーカー5社(村岡食品工業、大利根漬、コマックス、赤城フーズ、梅吉)で結成する「うめのわ」(村岡優年議長)では、2月18日~3月下旬まで開催されている「秋間梅林祭」と3月19日に開催された「榛名の梅祭り」にて5社の梅製品を販売した。

秋間梅林祭では、開催期間中に秋間梅林観光協会の売店に「うめのわ」コーナーが設置され、5社の製品を販売、群馬の梅をPRした。

榛名の梅祭りでは、うめのわブースで5社の梅製品を詰め合わせた「うめのわ食べ比べセット」を販売した。

また、来場者とのじゃんけん大会が行われ、うめのわメンバーとのじゃんけんを勝ち抜いた5名に、「うめのわ食べ比べセット」が贈られた。

秋間梅林祭では、開催期間中に秋間梅林観光協会の売店に「うめのわ」コーナーが設置され、5社の製品を販売、群馬の梅をPRした。

榛名の梅祭りでは、うめのわブースで5社の梅製品を詰め合わせた「うめのわ食べ比べセット」を販売した。

また、来場者とのじゃんけん大会が行われ、うめのわメンバーとのじゃんけんを勝ち抜いた5名に、「うめのわ食べ比べセット」が贈られた。

うめのわ