全漬検 西野屋食品(福島県)が加入

一般社団法人全国漬物検査協会(宮尾茂雄会長)は3日、西野屋食品株式会社(小野賢司社長、福島県いわき市)が同会の会員として加入したことを発表した。同日までに理事会で加入が承認された。

【2023(令和5)年10月11日第5142号5面】

【2023(令和5)年10月11日第5142号5面】

全国漬物検査協会 50周年記念式典

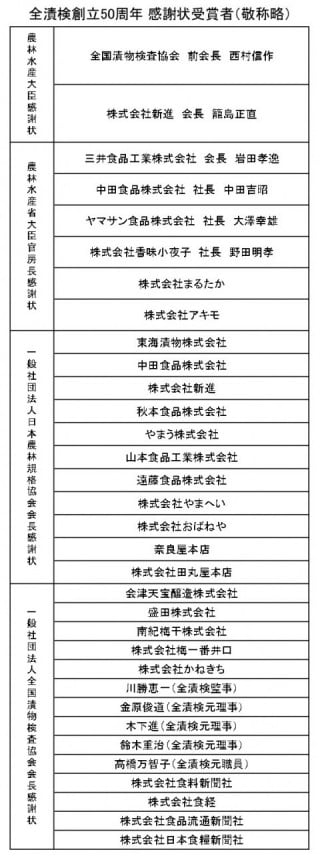

漬物の登録認定機関及びJAS格付のための依頼検査機関等である一般社団法人全国漬物検査協会(=全漬検、宮尾茂雄会長)は7月26日、東京ガーデンパレス(東京都文京区)にて令和5年度通常総会を開催(既報)。総会後には、創立50周年記念式典が盛大に開催された。感謝状贈呈では、全漬検前会長の西村信作氏、株式会社新進(東京都)会長の籠島正直氏が農林水産大臣感謝状を受賞。その他、農林水産省大臣官房長感謝状、一般社団法人日本農林規格協会会長感謝状、一般社団法人全国漬物検査協会会長感謝状がそれぞれ贈られ、受賞者を代表して西村前会長が謝辞を述べた。我が国の漬物業界では、年々高まる消費者の安全・安心へのニーズに、いかに応えていけるかが課題であるが、それについて技術面から支援してきた全漬検は、全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)との連携を強め、各種試験制度、認定制度、漬物グランプリ等の事業への協力を推進してきた。さらに業界を取り巻く環境はHACCP義務化、漬物製造業の許可制度移行、秋口に控えるインボイス制度導入などの変化に対し、法令遵守の取組が求められている。創立50周年(1973年創立)という大きな節目を迎えた全漬検は、変化への対応が求められる漬物業界の中で、次の60年、70年の節目を見据えながら、技術面での指導機関としてさらに重要性を増している。

式典にはJAS会員、所轄官庁、関係団体から約80名が出席した。佐藤惠専務理事が司会進行を務め、大羽恭史筆頭副会長の開会の辞で開会。続いて宮尾会長が登壇し、式辞を述べた。

宮尾会長は、来賓各位に出席の御礼を述べた後、同会設立の経緯、その後の推移を紹介した。オイルショックによるインフレ、リーマンショック、バブル崩壊といった時代の流れの中、食品の偽装表示などが社会問題となった点に言及。

これに対し、「漬物業界では、それらに対応するためコンプライアンスの周知徹底が行われ、JAS工場、会員企業ではこの50年間、大きな問題は起きていない。JAS工場における品質管理や依頼検査、工場監査調査が、法令順守の基盤となっているからだ」と全漬検の果たしてきた役割を強調した。

また、平成23年に起きた北海道での白菜浅漬によるO‐157食中毒事件にも触れ、「食は安全が第一。消費者の安全・安心ニーズに応えるには企業はコストがかかるが、その対策を徹底して行う必要があると痛感させられた事件であり、この教訓を繰り返し今後の世代に伝えて行かねばならない」と語った。

(式辞詳細別掲)

物故者への黙とうが捧げられた後、感謝状の贈呈式に移り、農林水産大臣感謝状が全漬検の西村前会長と、新進の籠島会長(籠島正雄社長が代理出席)に授与された。農林水産省大臣官房長感謝状は、三井食品工業の岩田孝逸会長、中田食品の中田吉昭社長、ヤマサン食品の大澤幸雄社長、香味小夜子の野田明孝社長の4名と、まるたか、アキモの2社に授与された。

一般社団法人日本農林規格協会会長感謝状は、11社の企業(東海漬物、中田食品、新進、秋本食品、やまう、山本食品工業、遠藤食品、やまへい、おばねや、奈良屋本店、田丸屋本店)に授与。一般社団法人全国漬物検査協会会長感謝状は5社の企業(会津天宝醸造、盛田、南紀梅干、梅一番井口、かねきち)と、5名の個人(川勝恵一監事、金原俊道元理事、木下進元理事、鈴木重治元理事、髙橋万智子元職員)、4社の報道機関に授与された。(受賞者一覧別掲)

来賓祝辞では、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)の宮浦浩司氏、一般社団法人日本農林規格協会会長の戸谷亨氏、全日本漬物協同組合連合会会長の中園雅治氏がお祝いの言葉を述べた。

宮浦総括審議官は、野村哲郎農林水産大臣の祝辞を代読。全漬検が長年にわたりJAS制度の発展に貢献し、創立50周年を迎えたこと、同会の運営に貢献して感謝状を授与された人々に対して敬意を表し、「本年12月には和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて10周年を迎えるところでもあり、我が国の伝統食品である漬物を含む食品の海外展開に貢献するものと強く期待している」と漬物の存在意義を称賛した。

また、「世界的な食料情勢の変化に伴う、食料安全保障上のリスクの高まりなどを踏まえ、本省においては約20年前に制定した〝食料・農業・農村基本法〟の検証、見直しに取り組んでいる。本年5月には平時からの国民一人一人の食料安全保障の確立などの観点から、食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会で、中間とりまとめを整備した。食品産業を含む関係者の意見を聞きながら、更に施策の具体化を進める」と説明した。

物故者への黙とうが捧げられた後、感謝状の贈呈式に移り、農林水産大臣感謝状が全漬検の西村前会長と、新進の籠島会長(籠島正雄社長が代理出席)に授与された。農林水産省大臣官房長感謝状は、三井食品工業の岩田孝逸会長、中田食品の中田吉昭社長、ヤマサン食品の大澤幸雄社長、香味小夜子の野田明孝社長の4名と、まるたか、アキモの2社に授与された。

一般社団法人日本農林規格協会会長感謝状は、11社の企業(東海漬物、中田食品、新進、秋本食品、やまう、山本食品工業、遠藤食品、やまへい、おばねや、奈良屋本店、田丸屋本店)に授与。一般社団法人全国漬物検査協会会長感謝状は5社の企業(会津天宝醸造、盛田、南紀梅干、梅一番井口、かねきち)と、5名の個人(川勝恵一監事、金原俊道元理事、木下進元理事、鈴木重治元理事、髙橋万智子元職員)、4社の報道機関に授与された。(受賞者一覧別掲)

来賓祝辞では、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)の宮浦浩司氏、一般社団法人日本農林規格協会会長の戸谷亨氏、全日本漬物協同組合連合会会長の中園雅治氏がお祝いの言葉を述べた。

宮浦総括審議官は、野村哲郎農林水産大臣の祝辞を代読。全漬検が長年にわたりJAS制度の発展に貢献し、創立50周年を迎えたこと、同会の運営に貢献して感謝状を授与された人々に対して敬意を表し、「本年12月には和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて10周年を迎えるところでもあり、我が国の伝統食品である漬物を含む食品の海外展開に貢献するものと強く期待している」と漬物の存在意義を称賛した。

また、「世界的な食料情勢の変化に伴う、食料安全保障上のリスクの高まりなどを踏まえ、本省においては約20年前に制定した〝食料・農業・農村基本法〟の検証、見直しに取り組んでいる。本年5月には平時からの国民一人一人の食料安全保障の確立などの観点から、食料・農業・農村政策審議会基本法検証部会で、中間とりまとめを整備した。食品産業を含む関係者の意見を聞きながら、更に施策の具体化を進める」と説明した。

農林水産省大臣官房の宮浦総括審議官は最後に、「貴協会におかれましては、創立50周年を一つの大きな節目として、なお一層の飛躍を遂げられると共に、これまでにも増して漬物の品質向上、ひいては漬物産業の発展に貢献されることを心から期待している」と述べた。

世界へ羽ばたく漬物に JAS規格が大きく貢献

農林水産省大臣官房の宮浦総括審議官は最後に、「貴協会におかれましては、創立50周年を一つの大きな節目として、なお一層の飛躍を遂げられると共に、これまでにも増して漬物の品質向上、ひいては漬物産業の発展に貢献されることを心から期待している」と述べた。

日本農林規格協会の戸谷会長は、「食生活における消費者ニーズの多様化や高度化、あるいは食品の品質や安全性に対する関心が年々重要視される中、JASへの信頼は製品のみならず、それらを製造している認証事業者にも寄せられている」とJAS制度の重要性を強調した。

続けて、「同会及び傘下の会員においては、日本の伝統的な食材である漬物の製造、品質向上に尽力され、安全・安心な製品を消費者に提供し続けて、この50周年を迎えられた。これはJASの信頼確保にも大きく貢献するものとして、貴協会の努力に心から敬意を表する」と語り、今後も日本農林規格協会への協力を求めた。

全日本漬物協同組合連合会の中園会長は、全漬連が行っている漬物製造管理士試験や外国人技能実習評価試験、発酵漬物認定制度等に対し、全漬検から多大なる協力と支援を得ていることに言及。

さらに、漬物の品質管理、製造技術向上の指導をはじめ、セミナーの開催、年間100件以上に上る組合員からの表示や添加物等への相談に対応していることなどについても、心からの謝意を表した。

続けて中園会長は、「この度の全漬連会長就任に当たり、漬物文化の継承と、漬物料理を活用した消費拡大を2つの柱として打ち出した。そのどちらにも大きく関わってくるのが、漬物と言えば“高塩度食品”というイメージが付きまとってくるという残念な事実がある」と説明。

「業界の努力の甲斐があり、塩分は50年前に比べて3分の1、物によっては4分の1くらいまで低くなっているが、世間では残念ながら認知されていない。特に医療関係者、高血圧学会、栄養士会、学校給食関係者、一般消費者の認識を新たにしてもらいたいと考えている」と語った。

そのためには、「全漬検のデータ収集、分析に基づく理論武装が必要不可欠。幸いなことに、本年4月から農林水産省の野菜を食べようプロジェクトの一環で、“漬物で野菜を食べよう”キャンペーンを農水省と始めることができた。今後もさらに官民、関係者一体となって、漬物業界のイメージアップに邁進していきたい」と全漬検の協力を基に事業を進めて行く決意を語った。

感謝状受賞者代表の謝辞として、全漬検前会長(現顧問)の西村信作氏が登壇。関係省庁、団体へ感謝状授与の謝意を表した後、「今日まで私共は、企業・業界の役職員として、JAS制度の普及に微力ながら努力してきたが、他のJAS食品と比べ、その普及率はまだまだ低いことを承知しており、なお一層の努力が必要だと感じている」と述べた。

また、近年の食品業界を取り巻く環境について触れ、「世界のエネルギー高や、天候不順による穀物不足の影響を受け、資材、原料の高騰という一層困難な状況下にある上、消費者からはさらなる安全・安心、正確な表示を求められている」と言及した。

しかし、「北海道の浅漬によるO‐157食中毒事件では漬物業界のみならず、多方面にも大きな影響があったが、それ以後は業界を挙げて衛生管理を徹底し、10数年間(食中毒事件は)起きていないこと、さらに漬物JAS工場では50年間、問題は起きていない」ことを強調した。

最後に「本日を契機とし、改めてJAS制度の認識を深め、微力ではあるが、消費者に信頼される漬物JAS製品拡大普及に向け、なお一層の努力をしていく。農林水産省を始め、関係各位のご指導、ご鞭撻をお願いしたい」と述べた。

この後、式典は片山吉朗常務理事が閉会の辞を述べて終了した。

農林水産省大臣官房の宮浦総括審議官は最後に、「貴協会におかれましては、創立50周年を一つの大きな節目として、なお一層の飛躍を遂げられると共に、これまでにも増して漬物の品質向上、ひいては漬物産業の発展に貢献されることを心から期待している」と述べた。

日本農林規格協会の戸谷会長は、「食生活における消費者ニーズの多様化や高度化、あるいは食品の品質や安全性に対する関心が年々重要視される中、JASへの信頼は製品のみならず、それらを製造している認証事業者にも寄せられている」とJAS制度の重要性を強調した。

続けて、「同会及び傘下の会員においては、日本の伝統的な食材である漬物の製造、品質向上に尽力され、安全・安心な製品を消費者に提供し続けて、この50周年を迎えられた。これはJASの信頼確保にも大きく貢献するものとして、貴協会の努力に心から敬意を表する」と語り、今後も日本農林規格協会への協力を求めた。

全日本漬物協同組合連合会の中園会長は、全漬連が行っている漬物製造管理士試験や外国人技能実習評価試験、発酵漬物認定制度等に対し、全漬検から多大なる協力と支援を得ていることに言及。

さらに、漬物の品質管理、製造技術向上の指導をはじめ、セミナーの開催、年間100件以上に上る組合員からの表示や添加物等への相談に対応していることなどについても、心からの謝意を表した。

続けて中園会長は、「この度の全漬連会長就任に当たり、漬物文化の継承と、漬物料理を活用した消費拡大を2つの柱として打ち出した。そのどちらにも大きく関わってくるのが、漬物と言えば“高塩度食品”というイメージが付きまとってくるという残念な事実がある」と説明。

「業界の努力の甲斐があり、塩分は50年前に比べて3分の1、物によっては4分の1くらいまで低くなっているが、世間では残念ながら認知されていない。特に医療関係者、高血圧学会、栄養士会、学校給食関係者、一般消費者の認識を新たにしてもらいたいと考えている」と語った。

そのためには、「全漬検のデータ収集、分析に基づく理論武装が必要不可欠。幸いなことに、本年4月から農林水産省の野菜を食べようプロジェクトの一環で、“漬物で野菜を食べよう”キャンペーンを農水省と始めることができた。今後もさらに官民、関係者一体となって、漬物業界のイメージアップに邁進していきたい」と全漬検の協力を基に事業を進めて行く決意を語った。

感謝状受賞者代表の謝辞として、全漬検前会長(現顧問)の西村信作氏が登壇。関係省庁、団体へ感謝状授与の謝意を表した後、「今日まで私共は、企業・業界の役職員として、JAS制度の普及に微力ながら努力してきたが、他のJAS食品と比べ、その普及率はまだまだ低いことを承知しており、なお一層の努力が必要だと感じている」と述べた。

また、近年の食品業界を取り巻く環境について触れ、「世界のエネルギー高や、天候不順による穀物不足の影響を受け、資材、原料の高騰という一層困難な状況下にある上、消費者からはさらなる安全・安心、正確な表示を求められている」と言及した。

しかし、「北海道の浅漬によるO‐157食中毒事件では漬物業界のみならず、多方面にも大きな影響があったが、それ以後は業界を挙げて衛生管理を徹底し、10数年間(食中毒事件は)起きていないこと、さらに漬物JAS工場では50年間、問題は起きていない」ことを強調した。

最後に「本日を契機とし、改めてJAS制度の認識を深め、微力ではあるが、消費者に信頼される漬物JAS製品拡大普及に向け、なお一層の努力をしていく。農林水産省を始め、関係各位のご指導、ご鞭撻をお願いしたい」と述べた。

この後、式典は片山吉朗常務理事が閉会の辞を述べて終了した。

宮尾会長式辞

JAS漬物普及拡大へ 技術指導機関の役割果たす

本日、一般社団法人全国漬物検査協会創立50周年記念式典開催にあたり、公務ご多用の中、関係ご当局、関係団体等より多数の来賓各位のご臨席を賜り、心より御礼申し上げます。

私、宮尾の個人のことでありますが、昨年10月に前会長の西村信作氏から引き継ぎまして、本会8代目の会長となりました。大学とは勝手が異なり、本会における実務経験に乏しく、また、業務も不慣れであることから、本日の式辞や記念式典の拙さには、ご容赦をお願いいたします。

本会は昭和48(1973)年4月に社団法人全国漬物検査協会として設立され、今年で50年を経過しました。この間、漬物のJAS品普及のためのJAS規格制度を主体とした業務を推進してまいりました。

今後もその業務の推進を続けてまいりますが、本日は、その節目とし、ささやかな創立50周年記念式典が開催できますことは、喜ばしく、ご来賓の方々をはじめ、多くの皆様方と共にお祝いしていただきますことは、大変ありがたく深く感謝申し上げます。

本会の設立の経緯、その後の推移につきまして、簡単にご紹介させて頂きたいと思います。50年以上前に遡りますが、昭和42(1967)年に中小企業近代化促進法の政令業種に漬物製造業が指定され、これを受けて漬物業界は昭和47年にJAS導入を決定し、農林省の指導を頂きながら、全日本漬物協同組合連合会を中心に設立準備が進められました。

昭和48年4月には、全国の漬物事業協同組合及び有力企業の参加を得て、初代会長の金子利貞氏の下に、創立総会が東京ステーションホテルにて開催され、その後の6月にJAS法の登録格付機関として農林省から認可を受けました。現在は、一般社団法に基づく内閣府管轄のJAS法登録認証機関となっています。

設立時は、直前に起こりました石油ショックによる大変なインフレ時代で、日本経済の混乱の中、事業の運営・推進には大変なご苦労があったと思われます。昭和61(1986)年、懸案のJAS規格は、適用品目の拡大、品質向上を行う全面改正がなされ、低迷を続けたJAS格付数量が増加傾向になりました。

しかしながら、数次のオイルショックを吸収して高度成長を続けた日本経済は、平成初めの1991年頃にバブルが崩壊し、1995年の阪神淡路大震災、2010年のリーマンショックという世界金融不況、2011年の東日本大震災と同時発生の東京電力福島原発の爆発事故が加わり、景気低迷が30年間以上も続いております。

このバブル崩壊以降、食に関する安全性、食品偽装・虚偽表示などが、大きな社会問題となりました。食の安全性に関しては、カイワレ大根の病原大腸菌による食中毒、加工乳の黄色ブドウ球菌による食中毒、BSE(狂牛病)の輸入肉偽装、農薬入り輸入ギョウザ事件などが起り、食品の表示では、食肉、水産物などの産地偽装、原料原産地の虚偽表示、消費・賞味期限の改ざん、そしてゴキブリの異物混入などが大きく報道されました。

このようなことから、消費者からは、食の安全性や表示の信頼確保のための切実な政策、制度要求がなされました。国は信頼回復のため、食品安全委員会や消費者委員会、平成21(2009)年には、消費者庁を設置し、また日付け表示の消費・賞味期限への変更、原料原産地表示の義務化、食品衛生法ではアレルギー表示の義務化、HACCP導入の支援など、消費者のための規制が講じられました。漬物業界では、これらの規制への対応のため、コンプライアンスの周知徹底がなされました。残念な例もありましたが、皆様方のJAS工場、会員企業ではこの50年間、大きな問題となるようなことは全く起こっていません。

これは、漬物に関連する情報が入手できる上に、JAS工場における品質管理組織と品質管理要員の存在、並びに、本会への月々のJAS格付け依頼検査や概ね1年ごとのJAS工場監査調査などがあることが、JAS企業の法令順守の基盤となっていると考えております。

平成8(1996)年に、全ての漬物にJAS規格及び品質表示基準が適用されたことで、平成11年には、JAS格付数量が3万トンを超え、事業開始当初の34企業40JAS工場から120企業138JAS工場となり、平成17年には消費の増加の著しいキムチが、JAS規格改正により新しい漬物の品目とされ、食品添加物の使用もポジティブリストとなり、大きく落ち込んだJAS格付数量をカバーしてくれました。

この10年来のJAS格付数量は、2万トンから2・5万トンの増加となっていますが、デフレの影響や漬物の需要不振など、長年にわたりJAS格付けに貢献された地域の漬物企業の倒産、廃業があり、現在は65企業、75JAS工場になっています。

平成23年の夏に、札幌市で製造された白菜浅漬けによる病原大腸菌O‐157による食中毒事件が起きました。本件では、死者8名、食中毒患者数200名弱に達し、北海道のみならず、全国各地にも患者が出るという前例のない広範かつ大規模な食中毒で、多方面に大きな影響を及ぼしました。

本件は、いわゆるアウトサイダーが起こした食中毒事件でしたが、直ちに、業界団体の全日本漬物協同組合連合会は、本会の協力のもとに迅速な対応を行い、二度とこのような漬物による食中毒を起こさないよう衛生管理の徹底、衛生指導マニュアルの改訂などの周知を図りました。以後10年以上、漬物企業が製造した漬物からの食中毒の発生はありません。この事件で、浅漬けは数年にわたり売上げに影響がありました。

本会のJAS格付け品にはキムチ、浅漬けもありましたが、衛生管理の厳しいJAS工場で製造されたJAS製品の格付け数量の減少は見られませんでした。食は安全が第一です。消費者の食品に対する安全・安心のニーズは高く、企業にはコストがかかることではありますが、安全・安心対策を徹底して行う必要があると痛感させられた事件でした。この教訓は、繰り返し繰り返し、今後の世代に伝えていかなければなりません。

厚生労働省は、この事件を一つの契機として、食品製造における衛生管理の充実を図るため、食品衛生法の大改正を平成30(2018)年に行い、関連法令を次々と制定、改定しました。特に、HACCP手法の衛生管理の義務化と、漬物製造業の営業を許可制としました。各都道府県での許可申請の期限は来年6月までとされています。その営業許可に加えて衛生管理者の配置も義務化されますことから、漬物製造業の衛生管理は、全体的に向上することが期待されます。

なお、直近の令和2(2020)年には、突如、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが起こり、3年間を超える日常生活や経済活動に深刻な停滞をもたらしました。コロナ感染症流行の間は、外出を避けた家庭での内食が増加して、食品スーパー・小売店でのキムチ、浅漬け等の簡便な漬物の販売・消費が急激に増えました。漬物業界には歓迎されたことですが、JAS格付け数量にも増加の影響がありました。

このような状況は、災害時と同じような緊急的な対応と考えられ、このため、今年の5月にコロナウイルス感染症の対応区分が1類から5類に移行したこともあり、以前の漬物の消費量に戻っています。JAS格付数量にも同様の傾向が見られています。コロナ時期に家庭の中で漬物を食した、その美味さの経験を忘れず、今後、少しでも漬物を多くの機会に食して欲しいと願うものです。

現在、世界は、いわゆるコロナ明けにあり、社会、経済活動が活発化する一方、世界的な異常天候により、猛暑、大規模な山林火災、豪雨、洪水などが多発し、また、昨年2月にはロシアがウクライナに侵攻し、いまなお戦闘が続き、世界的なエネルギー、穀物、物資不足となり、インフレ状態となっています。

わが国ではエネルギー、原料、資材の価格上昇が顕著で、食に関しては、主要食品会社の加工食品の3万点以上を値上げしています。今まで続いた日本のデフレ経済が、今後どのようになっていくのか危惧されます。

最後になりますが、本日、関係当局による功労者各位及び企業への感謝状の贈呈等のご配慮を頂きまして深く御礼申し上げますとともに、ご当局並びに関係の方々の期待に沿えるよう、設立の趣旨に鑑みて、本会会員全員一致して、消費者の皆様に喜ばれるJAS漬物の製造、普及拡大を公平、公正な業務に努め、併せて、漬物業界と連携した技術面の指導機関としての役割を十分に果たしていきたく、ご来賓各位には、これからも一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。ご列席各位のご健勝とご隆盛を祈念申し上げ、創立50周年式典の式辞といたします。

漬物業界の未来を語る 安全・安心ニーズへ役割は不変

式典終了後に別室にて行われた祝賀パーティーは、齊藤弘志総務部長の司会進行により、中田吉昭副会長が開会の辞で「半世紀に及ぶ50年の歴史や、次代の漬物について語り合い、懇親を深めていただきたい」と述べて開会した。

来賓祝辞では、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室長の進藤友寛氏、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC=ファミック)理事長の木内岳志氏が挨拶に立った。

進藤室長は、「古来より和食文化を支えてきた漬物は、古い歴史だけでなく地域に根差した食品、加工法によって日本人の食生活に深く係ってきた。消費者の嗜好の変化がある中、会員の努力によって試行錯誤されてきていること、JAS制度については確かな規格、確かな品質を守っていただいた。これまでの努力に改めて敬意を表したい」と述べた。

一方、JAS制度は5年に一度規格の見直しが行われるが、「規格を管理していただいている全漬連様が中心となって現在、見直し検討作業を行っていただいており、感謝申し上げたい」と謝意を表した。

最後に「和食が後世に伝えられ、世界に羽ばたいていくに当たり、確かな規格、確かな品質を備えた漬物が、その中心的な役割を担っていくことを強く期待している」と述べ、挨拶を終えた。

式典終了後に別室にて行われた祝賀パーティーは、齊藤弘志総務部長の司会進行により、中田吉昭副会長が開会の辞で「半世紀に及ぶ50年の歴史や、次代の漬物について語り合い、懇親を深めていただきたい」と述べて開会した。

来賓祝辞では、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室長の進藤友寛氏、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC=ファミック)理事長の木内岳志氏が挨拶に立った。

進藤室長は、「古来より和食文化を支えてきた漬物は、古い歴史だけでなく地域に根差した食品、加工法によって日本人の食生活に深く係ってきた。消費者の嗜好の変化がある中、会員の努力によって試行錯誤されてきていること、JAS制度については確かな規格、確かな品質を守っていただいた。これまでの努力に改めて敬意を表したい」と述べた。

一方、JAS制度は5年に一度規格の見直しが行われるが、「規格を管理していただいている全漬連様が中心となって現在、見直し検討作業を行っていただいており、感謝申し上げたい」と謝意を表した。

最後に「和食が後世に伝えられ、世界に羽ばたいていくに当たり、確かな規格、確かな品質を備えた漬物が、その中心的な役割を担っていくことを強く期待している」と述べ、挨拶を終えた。

木内理事長は50年にわたる歴代会長、会員、職員の努力に敬意を表した後、「人生における50歳は働き盛りで色々な経験を重ね、油の乗り切った時だと思うが、協会の50年はいくつもの困難があり、その度に人知れぬご苦労があったと思う。HACCP義務化、食品表示法の改正など新たな政策が打ち出される度に貴協会では、漬物製造者の品質管理や衛生管理の向上に積極的に取り組んでこられた。全漬連と密接に連携し、技術面での強力なサポーターとして漬物業界の発展に大きく貢献されてきた」と称賛した。

昭和40年代後半からのJAS法改正による時代の流れに言及し、「全漬検が、全国唯一の漬物登録認証機関として、漬物の品質を向上し、消費者の安全・安心ニーズに的確に対応するという大切な役割は不変だ。これからも良き伝統を受け継ぎ、人材を活かしながら関係業界と一丸となって更なる飛躍を遂げられるようお祈りする」と全漬検の発展を祈念した。

来賓紹介の後、野﨑伸一副会長による乾杯発声で開宴し、しばし歓談の時間を過ごした。

和やかな雰囲気の中、有意義な情報交換や漬物の未来について意見を交わした後、秋本大典常務理事が中締めの挨拶に立った。

秋本常務理事は、「コロナによって、このような懇親パーティーは3年ぶりとなり、大変嬉しく思う」と語った。続けて、25年間会長を務めた西村氏に心からの敬意を表すとともに、「これまで貢献されてこられた方々に感謝状が贈られたが、50周年を境に新しい人たちで進んで行ってもらいたい」と述べ、三本締めの音頭をとって閉会。50周年の記念式典事業は、全て終了となった。

昭和40年代後半からのJAS法改正による時代の流れに言及し、「全漬検が、全国唯一の漬物登録認証機関として、漬物の品質を向上し、消費者の安全・安心ニーズに的確に対応するという大切な役割は不変だ。これからも良き伝統を受け継ぎ、人材を活かしながら関係業界と一丸となって更なる飛躍を遂げられるようお祈りする」と全漬検の発展を祈念した。

来賓紹介の後、野﨑伸一副会長による乾杯発声で開宴し、しばし歓談の時間を過ごした。

和やかな雰囲気の中、有意義な情報交換や漬物の未来について意見を交わした後、秋本大典常務理事が中締めの挨拶に立った。

秋本常務理事は、「コロナによって、このような懇親パーティーは3年ぶりとなり、大変嬉しく思う」と語った。続けて、25年間会長を務めた西村氏に心からの敬意を表すとともに、「これまで貢献されてこられた方々に感謝状が贈られたが、50周年を境に新しい人たちで進んで行ってもらいたい」と述べ、三本締めの音頭をとって閉会。50周年の記念式典事業は、全て終了となった。

【2023年8月11日第5137号1~3面】

全漬検創立50周年記念式典 栄えある感謝状受賞者

宮尾会長ら役員全員留任 創立50周年記念式典を挙行

漬物の登録認定機関及びJAS格付のための依頼検査機関等である一般社団法人全国漬物検査協会(宮尾茂雄会長)は7月26日、東京ガーデンパレス(東京都文京区)にて令和5年度通常総会、並びに創立50周年記念式典を開催。総会では各議案を慎重審議し、今年度の事業計画を決定した。役員改選では宮尾会長以下、副会長、役付け理事全員が留任した。我が国の食品業界の大多数を占める中小企業では、原料高、資材高、電気代等の高騰を価格転嫁できないデフレ構造となっており、厳しい経営環境が続く。中でも漬物業界は、年々高まる消費者の安全・安心へのニーズに、いかに応えて行けるかが課題だ。それらについて技術面から支援してきた全漬検は、全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)との連携をさらに強化し、各種試験制度、認定制度、漬物グランプリ等の事業への協力も推進してきた。業界を取り巻く環境は、HACCP義務化、漬物製造業の許可制度移行、秋口に控えるインボイス制度導入など大きく変化し、法令遵守の取組が求められている。

昨年度、全漬検に届いた問い合わせや相談は、会員と会員以外企業等を合わせて126件(会員90%、会員以外の漬物企業等から10%)。表示(55%)、品質(15%)、添加物等(10%)、法令等(13%)について、丁寧かつ的確な対応を行った。

JAS工場が全漬検に依頼したJAS規格品の格付数量は、計画数量を上回ったが前年度の5・8%減となった。これは2~3年続いたコロナ禍中における家庭の食卓での漬物消費が以前に戻りつつあること、特に、最近の厳しい経営環境の中でJAS製品も量目重量を減少させて直接的な価格値上げの回避を行った影響が大きかったためと推測されている。

コロナ感染予防のため縮小や中止を余儀なくされていた教育研修事業では、当年度は2月27日に第31回漬物技術研究セミナーを開催し、約80名が参加した。

JAS工場の認証等については、認証工場はなく、JAS製品を製造しない2工場を取り消し、廃業が1工場あった。この結果、令和4年6月年度当初のJAS工場は68企業、78工場だったが、令和5年5月末では65企業、75工場となっている。

漬物の登録認定機関及びJAS格付のための依頼検査機関等である一般社団法人全国漬物検査協会(宮尾茂雄会長)は7月26日、東京ガーデンパレス(東京都文京区)にて令和5年度通常総会、並びに創立50周年記念式典を開催。総会では各議案を慎重審議し、今年度の事業計画を決定した。役員改選では宮尾会長以下、副会長、役付け理事全員が留任した。我が国の食品業界の大多数を占める中小企業では、原料高、資材高、電気代等の高騰を価格転嫁できないデフレ構造となっており、厳しい経営環境が続く。中でも漬物業界は、年々高まる消費者の安全・安心へのニーズに、いかに応えて行けるかが課題だ。それらについて技術面から支援してきた全漬検は、全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)との連携をさらに強化し、各種試験制度、認定制度、漬物グランプリ等の事業への協力も推進してきた。業界を取り巻く環境は、HACCP義務化、漬物製造業の許可制度移行、秋口に控えるインボイス制度導入など大きく変化し、法令遵守の取組が求められている。

昨年度、全漬検に届いた問い合わせや相談は、会員と会員以外企業等を合わせて126件(会員90%、会員以外の漬物企業等から10%)。表示(55%)、品質(15%)、添加物等(10%)、法令等(13%)について、丁寧かつ的確な対応を行った。

JAS工場が全漬検に依頼したJAS規格品の格付数量は、計画数量を上回ったが前年度の5・8%減となった。これは2~3年続いたコロナ禍中における家庭の食卓での漬物消費が以前に戻りつつあること、特に、最近の厳しい経営環境の中でJAS製品も量目重量を減少させて直接的な価格値上げの回避を行った影響が大きかったためと推測されている。

コロナ感染予防のため縮小や中止を余儀なくされていた教育研修事業では、当年度は2月27日に第31回漬物技術研究セミナーを開催し、約80名が参加した。

JAS工場の認証等については、認証工場はなく、JAS製品を製造しない2工場を取り消し、廃業が1工場あった。この結果、令和4年6月年度当初のJAS工場は68企業、78工場だったが、令和5年5月末では65企業、75工場となっている。

格付検査数量2万2943t 全漬連との協力連携を継続

通常総会は佐藤惠専務理事の司会進行で、宮尾茂雄会長が挨拶に立ち、「新型コロナウイルスも第5類に引き下げられ、今回の総会並びに50周年記念式典がコロナ前と同様の規模で開催できることとなった。日常生活も元に戻りつつあり、大変感慨深い」と述べた。

続けて、ロシアのウクライナ侵攻、世界各地での異常気象、電気代高騰などの情勢に触れながら、食品への安全安心ニーズの高まりや食品衛生法改正などに関連し「品質管理基準はJASの手法を使えばハードルは高くなく、普及を図っていきたい」とした。

また、近年の食品の海外輸出増加についても言及し、「輸出のためのJAS規格普及も行いつつ、JAS格付検査実績の減少をとどめる施策にも取り組んでいく。また、全漬連との連携も密にして、業界発展に貢献したい」と述べた。(挨拶全文別掲)

出席役員の大羽恭史副会長、中田吉昭副会長、野﨑伸一副会長、片山吉朗常務理事、山本貢常務理事が紹介された後、来賓として出席の農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室の牟田大祐規格専門官が紹介された。

佐藤専務より、出席者と委任状合計が過半数を超えていることで総会の成立が報告され、宮尾会長が議長に就いて議案審議に移った。

▼第1号議案=令和4年度事業報告及び収支決算承認▼第2号議案=令和5年度借入金最高限度額承認▼第3号議案=令和5年度会費及び徴収方法承認▼第4号議案=役員報酬の最高限度額承認▼第5号議案=役員の改選▼第6号議案=その他▼報告事項=令和5年度事業計画及び収支予算について。

4年度事業報告では、JAS格付のための依頼検査実績が1404件、2万2943t(5月分確定分)で、前年度の実績1433件、2万4356tに対して件数は29件減少し、数量は1413t(5・8%)減少した。目標とした検査数量2万900tに対しては、2043t上回る数量となった。

JAS製品の普及宣伝等については、JASマークの意味を消費者に理解を求める「JASマークは、安全・安心の認証マーク」の標語を記載するようJAS企業に促すとともに、業界紙等の協力を得ながら業界に必要な情報提供に努めた。なお、依頼検査分析サンプル残余の未開封JASマーク入り小袋パウチ(学校給食用)を主に、都内の子供給食に提供した(年4回)。

全漬連との協力連携については、表示に関する問い合わせや技術的な相談に対応。外国人技能実習制度、漬物製造管理士制度、発酵漬物認定制度、漬物グランプリ等への協力を行った。

会員の異動については、令和3年度末(令和4年5月31日)における会員数はJAS企業会員68、一般会員33、団体会員19の計120だったが、本年度においては加入会員(一般会員3)、脱退会員5(JAS企業会員3、一般会員1、団体会員1)の異動があり、令和4年度末(令和5年5月31日)現在の会員数は、JAS企業会員65、一般会員35、団体会員18の計118会員。

収支決算については、川勝恵一監事より「令和4年度事業報告・収支決算報告について監査を行ったところ、適正であると認める」との監査報告が行われ、承認された。

令和5年度における重点事項としては、①JAS制度関係業務=新たなJAS工場の認証やJAS製品増強②依頼検査関係業務=JAS格付依頼検査、規格成分や栄養成分等の依頼検査、③教育研修関係業務=セミナーの開催、冊子「漬物技術」の刊行④その他=各種相談への対応、助言、全漬連事業への協力などについて報告した。

役員改選では、理事候補者の選考委員として認定会員から4名、一般会員から1名の計5名が事務局一任で選出。別室にて選定作業が行われ、理事31名、監事5名の候補者を発表し、承認された。

来賓挨拶では、牟田専門官が「貴協会は本年創立50周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げる。これも歴代会長以下、会員の皆様の努力の賜物と思う。新型コロナウイルスは収束を見せたが、緊迫した世界情勢の中で原材料、資材の高騰など変化する環境を踏まえ、諸法令の改正に取り組んでいく。政策の方向性を整理し、JAS規格の推進を支援していきたい。海外への輸出や外国人観光客の増加により、ビーガン等へ対応したJAS規格も昨年新設された。日本人にとって漬物は日常生活に欠かせない食品。より美味しく、安全安心な漬物を製造していただきたい」と述べた。

総会は、佐藤専務による閉会挨拶で終了した。その後、総会で選出された理事による役付け理事選任の理事会を直ちに開催。出席理事は16名で過半数を超えており、理事会の成立が報告された。

役付け理事の選任方法は、理事選任と同じ選考委員によるものとし、別室で協議。次の役付け理事が選任され、全員が留任した。なお、任期は令和5年、6年度の2年間。

【全国漬物検査協会 役付け理事】(敬称略)

▼会長:宮尾茂雄▼筆頭副会長:大羽恭史▼副会長:籠島正直、野﨑伸一、中田吉昭▼専務理事:佐藤惠▼常務理事:梅澤敏晴、秋本大典、片山吉朗、山本貢

(50周年記念式典の詳細は次号掲載予定)

通常総会は佐藤惠専務理事の司会進行で、宮尾茂雄会長が挨拶に立ち、「新型コロナウイルスも第5類に引き下げられ、今回の総会並びに50周年記念式典がコロナ前と同様の規模で開催できることとなった。日常生活も元に戻りつつあり、大変感慨深い」と述べた。

続けて、ロシアのウクライナ侵攻、世界各地での異常気象、電気代高騰などの情勢に触れながら、食品への安全安心ニーズの高まりや食品衛生法改正などに関連し「品質管理基準はJASの手法を使えばハードルは高くなく、普及を図っていきたい」とした。

また、近年の食品の海外輸出増加についても言及し、「輸出のためのJAS規格普及も行いつつ、JAS格付検査実績の減少をとどめる施策にも取り組んでいく。また、全漬連との連携も密にして、業界発展に貢献したい」と述べた。(挨拶全文別掲)

出席役員の大羽恭史副会長、中田吉昭副会長、野﨑伸一副会長、片山吉朗常務理事、山本貢常務理事が紹介された後、来賓として出席の農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室の牟田大祐規格専門官が紹介された。

佐藤専務より、出席者と委任状合計が過半数を超えていることで総会の成立が報告され、宮尾会長が議長に就いて議案審議に移った。

▼第1号議案=令和4年度事業報告及び収支決算承認▼第2号議案=令和5年度借入金最高限度額承認▼第3号議案=令和5年度会費及び徴収方法承認▼第4号議案=役員報酬の最高限度額承認▼第5号議案=役員の改選▼第6号議案=その他▼報告事項=令和5年度事業計画及び収支予算について。

4年度事業報告では、JAS格付のための依頼検査実績が1404件、2万2943t(5月分確定分)で、前年度の実績1433件、2万4356tに対して件数は29件減少し、数量は1413t(5・8%)減少した。目標とした検査数量2万900tに対しては、2043t上回る数量となった。

JAS製品の普及宣伝等については、JASマークの意味を消費者に理解を求める「JASマークは、安全・安心の認証マーク」の標語を記載するようJAS企業に促すとともに、業界紙等の協力を得ながら業界に必要な情報提供に努めた。なお、依頼検査分析サンプル残余の未開封JASマーク入り小袋パウチ(学校給食用)を主に、都内の子供給食に提供した(年4回)。

全漬連との協力連携については、表示に関する問い合わせや技術的な相談に対応。外国人技能実習制度、漬物製造管理士制度、発酵漬物認定制度、漬物グランプリ等への協力を行った。

会員の異動については、令和3年度末(令和4年5月31日)における会員数はJAS企業会員68、一般会員33、団体会員19の計120だったが、本年度においては加入会員(一般会員3)、脱退会員5(JAS企業会員3、一般会員1、団体会員1)の異動があり、令和4年度末(令和5年5月31日)現在の会員数は、JAS企業会員65、一般会員35、団体会員18の計118会員。

収支決算については、川勝恵一監事より「令和4年度事業報告・収支決算報告について監査を行ったところ、適正であると認める」との監査報告が行われ、承認された。

令和5年度における重点事項としては、①JAS制度関係業務=新たなJAS工場の認証やJAS製品増強②依頼検査関係業務=JAS格付依頼検査、規格成分や栄養成分等の依頼検査、③教育研修関係業務=セミナーの開催、冊子「漬物技術」の刊行④その他=各種相談への対応、助言、全漬連事業への協力などについて報告した。

役員改選では、理事候補者の選考委員として認定会員から4名、一般会員から1名の計5名が事務局一任で選出。別室にて選定作業が行われ、理事31名、監事5名の候補者を発表し、承認された。

来賓挨拶では、牟田専門官が「貴協会は本年創立50周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げる。これも歴代会長以下、会員の皆様の努力の賜物と思う。新型コロナウイルスは収束を見せたが、緊迫した世界情勢の中で原材料、資材の高騰など変化する環境を踏まえ、諸法令の改正に取り組んでいく。政策の方向性を整理し、JAS規格の推進を支援していきたい。海外への輸出や外国人観光客の増加により、ビーガン等へ対応したJAS規格も昨年新設された。日本人にとって漬物は日常生活に欠かせない食品。より美味しく、安全安心な漬物を製造していただきたい」と述べた。

総会は、佐藤専務による閉会挨拶で終了した。その後、総会で選出された理事による役付け理事選任の理事会を直ちに開催。出席理事は16名で過半数を超えており、理事会の成立が報告された。

役付け理事の選任方法は、理事選任と同じ選考委員によるものとし、別室で協議。次の役付け理事が選任され、全員が留任した。なお、任期は令和5年、6年度の2年間。

【全国漬物検査協会 役付け理事】(敬称略)

▼会長:宮尾茂雄▼筆頭副会長:大羽恭史▼副会長:籠島正直、野﨑伸一、中田吉昭▼専務理事:佐藤惠▼常務理事:梅澤敏晴、秋本大典、片山吉朗、山本貢

(50周年記念式典の詳細は次号掲載予定)

宮尾会長 挨拶

JAS格付の増加図る 安全・安心をさらに徹底

3年前から続く新型コロナウイルス感染症は収束に向かいつつあり、コロナ以前に戻って通常総会を開催することができた。また総会の後に本会の創立50周年記念式典を開催することができ、やっと日常生活や社会・経済活動が行えるようになったと、感慨深いものがある。

昨年2月のロシアのウクライナ侵攻や、またギリシャでの山林火災発生、豪雨災害なども世界各所で起きている。

この結果、世界的なエネルギー高騰や穀物不足で我が国でも電気料金や原料・資材が値上がりし、更には円安が加わり、厳しい生産・製造状況にある。加工食品の値上がりは既に3万点以上に上り、インフレ状態にあると思う。

昨今、国内でも異常気象が続いており、これまで起きなかった秋田や新潟など日本海側の大雨など大変な状況になっている。

一方、太平洋側は猛暑で連日35度以上が続き、10年前は35度を超える猛暑は(年に)1日くらいしかなかったというが、今後ますます増えることが懸念されている。天候不順は、野菜にも影響が出てくることが危惧されている。

以前、札幌市で白菜浅漬を原因としたO‐157食中毒により、8名の方が亡くなる事件があった。これは漬物業界へ、非常に深刻な影響を及ぼした。

それをきっかけにして、漬物製造の衛生管理が徹底され、漬物企業の製品ではその後10年以上、食中毒の報告、発生はない。従業員の日常の手洗いと消毒の徹底、マスク、帽子着用などはコロナの感染対策にも大いに効果があったと思っている。

しかしながら、消費者の食品の安全安心へのニーズは非常に強いものがあり、それに応えるには大変なコストがかかる。衛生管理にかかるコストの見返りは目には見えないが、実は非常に重要なことだと思う。コンプライアンスの徹底はもとより、食品の安全安心対策はこれまで以上に徹底する必要があると考えられる。

厚生労働省は、食品の衛生管理を中心に「食品衛生法」の大改正を行い、HACCPが義務化された。その手法は、JASの認証工場が行っている品質管理と同様の手法で行うものだ。各企業での衛生管理の徹底、見直しもJAS品質管理の手法で行ってはいかがか、と思うところだ。

中程度の規模の企業であると、ISOの基準をクリアするのは大変かもしれないが、JASの基準でも衛生管理は行える。むしろ中小企業には、もっとJASの手法を使っていただければありがたい。それほどハードルは高くないため、そこから入っていただくのも衛生管理をする上では効果的ではないか。そういった意味でも、JAS普及を図っていきたいと考えている。

法改正の流れの中、漬物製造業は営業許可制になった。各都道府県での許可申請の期限は、来年の6月末となっている。

それに加え、衛生管理責任者も義務化されており、今後の漬物製造業でも衛生管理が向上すると期待しているところだ。

政府は和食の海外普及と共に、農水産物加工食品の輸出に力を入れ、2020年には1兆円を目標額としていたが、コロナ禍中ながら昨年は1・4兆円と、目標額をはるかに上回っているようだ。

その食品輸出振興のためのJAS法改正も行われ、製品の品質規格に加え、農林物資の取扱いや試験方法など、様々な対応や運用が行われている。

また、改正JAS法の第71条はJAS規格の活用を図る施策として、国やファミック(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)がJAS規格に関する制度普及に努めなければならないという、従来にはない規定が定められており、農水省やファミックが率先してJAS制度の普及を行うことを期待している。

漬物も海外輸出の取組が進んでいるが、JAS規格に関する質問があれば、農水省や業界団体の全漬連に問い合わせていただければと思う。

今回の総会は、令和4年度の事業報告および決算等を承認していただくが、本会の主要業務である漬物のJAS格付依頼検査業務では、コロナ感染症流行の間では家庭での内食が増えたこともあり、キムチや浅漬の消費が増え、その影響で格付数量が大きく伸びたものの、第5類に移行したこともあり、コロナ以前の需要に戻ったと思われる。

本会の令和4年度事業の内容は後ほど事務局から説明するが、JAS格付のための依頼検査数量は、目標を上回っているが、昨年度より5%程度減少した。

なお、JAS工場監査調査ではコロナ感染流行のため、前年調査予定延長分も実施し、その他の諸事業も計画に沿って概ね終了することができた。皆様のご協力、ご支援に改めて御礼申し上げたいと思う。

なお、令和5年度事業計画と収支予算については、5月末に書面による理事会の承認をいただき、その内容を本日の総会での報告事項としているが、本会の経営基盤であるJAS格付依頼検査事業の現状をとどめるため、格付の増加要請や新規の認定工場を増やす努力をしていくので、会員の皆様には特段のご協力をお願いしたい。

本会は、全漬連の事務局と同じ事務所で業務を行っているが、全漬連が取り組んでいる諸事業との連携を密にし、技術面での対応を積極的に行い、漬物業界の発展に協力して参りたいと思っている。

最後に、JAS法の登録認証機関としての認証業務や検査業務を実施するものとしては、食品に対する安全安心の消費者ニーズに的確に対応する責務は非常に重いものと認識している。その責務を十分果たすことができるよう、また理事会、総会で決定する諸事業が円滑に実施されるよう、関係者のご指導、ご支援を重ねてお願い申し上げたい。

コロナは5類に移行したが、定点観測では完全に収束しておらず、場所によってはじわじわ増えているところもあるので、感染症には気を付け、ご自愛されるようお願い申し上げたい。

最近、私は手紙を送る時に、熱中症対策ではこまめな水分補給が大事だが、塩分補給はぜひ漬物で、と一言添えるようにしている。水を飲んだだけでは熱中症は治らず、かえって起こりやすくなる場合もあるので、漬物で美味しく塩分を摂ることを薦めていきたいと思っている。

【2023(令和5)年8月1日第5136号1,5面】

宮尾茂雄氏が公開講座 「漬物を食べて元気いっぱい!」

東京家政大学大学院客員教授で一般社団法人全国漬物検査協会会長でもある宮尾茂雄氏が5月20日、東京都板橋区の東京家政大学で「公開講座2023前期」を開催。講座名は「漬物の魅力と健康~漬物を食べて元気いっぱい!~」。

当日は、参加者は中高年が多数を占めたが、若い人の姿も散見された。講座は漬物の歴史から始まり、生野菜が漬物にすることによって美味しく変身する理由、各地の風土に根差した伝統漬物などを紹介。また、豊富な食物繊維や漬物に含まれるカリウムの健康機能や効能、発酵漬物にみられる乳酸菌の機能や免疫向上効果など、漬物が有する健康機能について解説した。

講義時間は90分間だったが、講義終了後の質疑回答が約20分行われるなど、聴講者の関心の高さがうかがえた。講座への要望については、「数回に分けてもっと講義を聴きたい」、「もう少し詳しく聴きたい」などの他、江戸時代の漬物の料理本「漬物塩嘉言」に関する話を聴きたいとの声も聞かれ、漬物への関心が高まる内容となった。

【2023(令和5)年6月1日第5130号2面】

東京家政大学

https://www.tokyo-kasei.ac.jp/

当日は、参加者は中高年が多数を占めたが、若い人の姿も散見された。講座は漬物の歴史から始まり、生野菜が漬物にすることによって美味しく変身する理由、各地の風土に根差した伝統漬物などを紹介。また、豊富な食物繊維や漬物に含まれるカリウムの健康機能や効能、発酵漬物にみられる乳酸菌の機能や免疫向上効果など、漬物が有する健康機能について解説した。

講義時間は90分間だったが、講義終了後の質疑回答が約20分行われるなど、聴講者の関心の高さがうかがえた。講座への要望については、「数回に分けてもっと講義を聴きたい」、「もう少し詳しく聴きたい」などの他、江戸時代の漬物の料理本「漬物塩嘉言」に関する話を聴きたいとの声も聞かれ、漬物への関心が高まる内容となった。

【2023(令和5)年6月1日第5130号2面】

東京家政大学

https://www.tokyo-kasei.ac.jp/

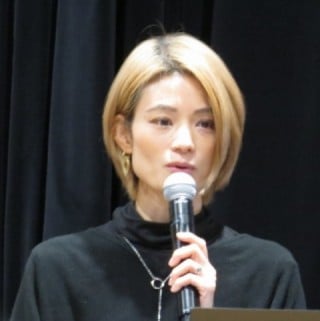

多角的視点から未来語る

一般社団法人全国漬物検査協会(宮尾茂雄会長)は2月27日、東京都江東区の森下文化センターで第31回漬物技術研究セミナーを開催した。

講演は、一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会の青山志穂代表理事が「塩の魅力~使い方や選び方で食と健康が変わる」、続いて㈱潤佳のユウ・シャーミンCEOが「薬膳入門~漬物の健康効果新発見~」をテーマに行われた。

青山代表理事は、塩ブームの変遷や適塩のメリット、塩業界から見た漬物の印象を語り、ユウCEOは薬膳の基礎知識や漬物原料の健康性、薬膳としての漬物の新しい見せ方について語った。

休憩を挟み研究発表に移ると、会津天宝醸造㈱は「みそ漬のリニューアル」で売上が伸びたこと、農林水産消費安全技術センターは「元素分析により梅の原料原産地が判別できること」を発表。

㈱アキモは「浅漬原料と製品中の低温菌叢解析」、東海漬物㈱は「発酵ぬか床の菌叢構造の把握とかき混ぜに関する考察」、㈱天政松下は松下雄哉社長自らが「人材戦略とSNS」をテーマに語った。㈱新進は「食品安全管理とFSSC22000への移行(九州新進)」、最後に遠藤食品㈱が「SDGsの取り組み」を紹介し、同セミナーは締めくくられた。

宮尾会長は「多角的な視点でより漬物を知ることができた有意義な1日だ。参加された方はこの知見を自社に持ち帰って活用してほしい」と語った。

講演では、異分野からの視点で漬物発展の未来についてヒントが与えられた。セミナーでは、専門的な研究発表とともに、マーケティングや採用、衛生管理、SDGsと、出席した経営者も大いに参考となる内容であった。また登壇者は9名中4名が女性で、漬物に関わる業界で女性の活躍を裏付ける内容となった。

(高澤尚揮)

講演は、一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会の青山志穂代表理事が「塩の魅力~使い方や選び方で食と健康が変わる」、続いて㈱潤佳のユウ・シャーミンCEOが「薬膳入門~漬物の健康効果新発見~」をテーマに行われた。

青山代表理事は、塩ブームの変遷や適塩のメリット、塩業界から見た漬物の印象を語り、ユウCEOは薬膳の基礎知識や漬物原料の健康性、薬膳としての漬物の新しい見せ方について語った。

休憩を挟み研究発表に移ると、会津天宝醸造㈱は「みそ漬のリニューアル」で売上が伸びたこと、農林水産消費安全技術センターは「元素分析により梅の原料原産地が判別できること」を発表。

㈱アキモは「浅漬原料と製品中の低温菌叢解析」、東海漬物㈱は「発酵ぬか床の菌叢構造の把握とかき混ぜに関する考察」、㈱天政松下は松下雄哉社長自らが「人材戦略とSNS」をテーマに語った。㈱新進は「食品安全管理とFSSC22000への移行(九州新進)」、最後に遠藤食品㈱が「SDGsの取り組み」を紹介し、同セミナーは締めくくられた。

宮尾会長は「多角的な視点でより漬物を知ることができた有意義な1日だ。参加された方はこの知見を自社に持ち帰って活用してほしい」と語った。

講演では、異分野からの視点で漬物発展の未来についてヒントが与えられた。セミナーでは、専門的な研究発表とともに、マーケティングや採用、衛生管理、SDGsと、出席した経営者も大いに参考となる内容であった。また登壇者は9名中4名が女性で、漬物に関わる業界で女性の活躍を裏付ける内容となった。

(高澤尚揮)

講演、セミナーに先立ち宮尾会長は「昨年、会長の職を拝命した宮尾です。新型コロナの感染が落ち着き、外食・土産用の漬物の需要が回復していると聞く。だが、業界は依然人手不足など課題が山積している。本セミナーで各社の発表を聞いて、日々の仕事に活かしてほしい」と挨拶した。

大羽恭史実行委員長は「ウクライナ戦争などの影響で物価が高騰し、食品の値上げが相次いでいる。しかしその中で、漬物業界は値上げに慎重すぎると感じる。消費者が離れることを恐れているのは理解できるが、企業存続、業界存続のために一致して取り組むことが不可欠だ」と語った。

発表の概要は次の通り。

▼青山志穂代表理事「塩にこだわり適塩を」

一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会の青山志穂代表理事が「塩の魅力~使い方や選び方で食と健康が変わる」をテーマに講演。昨今、塩は消費者から敬遠される存在となり、「減塩」を打ち出すメーカーが年々増えている。

しかし、「減塩」商品の市場規模を見た時に実際は2015年から頭打ちで、消費者は糖質オフの方を重視しているとのデータを明らかにした。

一方で「塩ブーム」は依然として続いており、その要因として、①チョコレート、焼きそばなど「親しみのあるものとのかけ算」、②塩にこだわるのが「かっこいい・おしゃれ」というイメージ③新興メーカーの参入を挙げた。

特に新興メーカーの参入により、パッケージをスタイリッシュにしたり、プラスチックから紙製に変更したりするところが増加し、業界に刺激を与えている。

青山氏は、塩業界は減塩より「適塩」をアピールしており、ストレスの多い生活では、筋肉神経の緊張緩和のためにマグネシウムを中心としたミネラルが消費される。そのため、ミネラルの摂取を身体が自然と欲するとした。

塩業界から見た漬物として、「漬物は粗塩で漬けると良い」と言われるが、粗塩という種類の塩はなく、塩業界では、ナトリウム以外のミネラルを含む塩を指すと解説。

どこの産地の、どんな製法の塩を使用した漬物なのかを消費者やバイヤーに伝えることで、商品の価値が高まるのでは、とアドバイスした。

大羽恭史実行委員長は「ウクライナ戦争などの影響で物価が高騰し、食品の値上げが相次いでいる。しかしその中で、漬物業界は値上げに慎重すぎると感じる。消費者が離れることを恐れているのは理解できるが、企業存続、業界存続のために一致して取り組むことが不可欠だ」と語った。

発表の概要は次の通り。

▼青山志穂代表理事「塩にこだわり適塩を」

一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会の青山志穂代表理事が「塩の魅力~使い方や選び方で食と健康が変わる」をテーマに講演。昨今、塩は消費者から敬遠される存在となり、「減塩」を打ち出すメーカーが年々増えている。

しかし、「減塩」商品の市場規模を見た時に実際は2015年から頭打ちで、消費者は糖質オフの方を重視しているとのデータを明らかにした。

一方で「塩ブーム」は依然として続いており、その要因として、①チョコレート、焼きそばなど「親しみのあるものとのかけ算」、②塩にこだわるのが「かっこいい・おしゃれ」というイメージ③新興メーカーの参入を挙げた。

特に新興メーカーの参入により、パッケージをスタイリッシュにしたり、プラスチックから紙製に変更したりするところが増加し、業界に刺激を与えている。

青山氏は、塩業界は減塩より「適塩」をアピールしており、ストレスの多い生活では、筋肉神経の緊張緩和のためにマグネシウムを中心としたミネラルが消費される。そのため、ミネラルの摂取を身体が自然と欲するとした。

塩業界から見た漬物として、「漬物は粗塩で漬けると良い」と言われるが、粗塩という種類の塩はなく、塩業界では、ナトリウム以外のミネラルを含む塩を指すと解説。

どこの産地の、どんな製法の塩を使用した漬物なのかを消費者やバイヤーに伝えることで、商品の価値が高まるのでは、とアドバイスした。

▼ユウシャーミンCEO「薬膳から見た漬物」

㈱潤佳のユウシャーミンCEOは、「薬膳入門~漬物の健康効果新発見~」をテーマに講演した。初めに「薬膳」とは、健康目的に合わせて医食同源の効能から食材を選ぶことと説明し、夏には身体を冷やすきゅうりやトマトを、冬には身体を温める生姜やシナモンを意識的に摂取することを薦めた。

薬膳では、身体と心が影響し合う「身心一如」、季節・気候が人に影響する「天人合一」の思想があり、良質な食が身体と心を作り、季節に合った旬の食べ物を摂る大切さを説いた。

また、「五味(苦味、酸味、甘味、辛味、鹹味〔かんみ〕)」の食材や調味料をバランスよく摂ることで、五臓をいたわることになると話した。

漬物商品のイメージアップのためには、素材の効能をアピールすることで美味しさに加えて健康性を伝えることができる。かぶらは身体を温め解毒作用があり、野沢菜もかぶらの仲間であるため同じ作用がある。さらに、調味料の使い分け(辛味、塩味、甘味等)や、販売ターゲットの年齢層も意識するよう呼びかけ、「薬膳としての漬物」の可能性を訴えた。

▼高橋喜之室長「みそ漬けリニューアル」

会津天宝醸造㈱研究室の高橋喜之室長が「会津味噌を使用したみそ漬のリニューアル」について発表した。同社では約40年前から「本格みそ漬」を販売し、一時は月間1万5000パックを出荷していたが、2016年以降は月2000~3000パックにまで売上が低迷。そこで2018年から名称を「会津味噌蔵元のみそ漬け」にリニューアルし、様々な変更を行った。色調の改善、魚介エキスで旨味を増やすことで塩分を下げ、また甘味を強めるなどの工夫を凝らした。

そして、販路を量販店から宅配限定にシフトし、数量限定を打ち出したところ、現在は月間約1万3000パック出荷にまで伸ばすことができた。

高橋氏は、マーケティング戦略として、「数量限定という希少性」が1番消費者に届いたのではと語り、今後の課題は数量増に伴う規格外原料の処理で、向き合っていくと語った。

▼水沼忍チーフ「浅漬の低温菌叢解析」

㈱アキモマーケティング本部研究開発グループの水沼忍チーフが「MALDI-TOF-MSを用いた浅漬け原料及び製品中の低温菌叢解析」を発表。近年、消費者からの漬物の低塩化需要が高まり、微生物の制御力が低下傾向にある。一方で製造現場では効果的な微生物制御法方法の確立が急務であり、特に浅漬けでは加工度が低く加熱殺菌も行われない。そのため原料野菜や製造環境等から混入する微生物の影響を強く受けており、原料の殺菌強化や製造工程の衛生度向上など微生物制御法の確立のため様々な取組が行われている。

浅漬は流通段階での菌叢の変化の網羅的解析、原料野菜・製造環境の菌叢解析が必須と考えられている。同社では、MALDI-TOF-MSによる微生物同定システムの利点である「迅速性」「低ランニングコスト」に着目し、浅漬けの保存中の菌叢変化や原料野菜などの菌叢解析を目的に、2017年より九州産業大学生命科学部と共同研究を実施している。

本発表では、糖しぼり大根製品において、菌叢解析を行った。大根原料は非発酵性のグラム陰性菌で低温増殖可能なシュードモナス属、土壌由来のアルスロバクタ‐属や野菜との親和性が高い担子菌酵母が優占となった。これらの菌は、塩水漬・調味漬と工程を経るにつれて減少した。

今回の研究で、解析結果のデーターベースを増やすことができ、今後もデーターベースの構築を継続したいとした。

㈱アキモマーケティング本部研究開発グループの水沼忍チーフが「MALDI-TOF-MSを用いた浅漬け原料及び製品中の低温菌叢解析」を発表。近年、消費者からの漬物の低塩化需要が高まり、微生物の制御力が低下傾向にある。一方で製造現場では効果的な微生物制御法方法の確立が急務であり、特に浅漬けでは加工度が低く加熱殺菌も行われない。そのため原料野菜や製造環境等から混入する微生物の影響を強く受けており、原料の殺菌強化や製造工程の衛生度向上など微生物制御法の確立のため様々な取組が行われている。

浅漬は流通段階での菌叢の変化の網羅的解析、原料野菜・製造環境の菌叢解析が必須と考えられている。同社では、MALDI-TOF-MSによる微生物同定システムの利点である「迅速性」「低ランニングコスト」に着目し、浅漬けの保存中の菌叢変化や原料野菜などの菌叢解析を目的に、2017年より九州産業大学生命科学部と共同研究を実施している。

本発表では、糖しぼり大根製品において、菌叢解析を行った。大根原料は非発酵性のグラム陰性菌で低温増殖可能なシュードモナス属、土壌由来のアルスロバクタ‐属や野菜との親和性が高い担子菌酵母が優占となった。これらの菌は、塩水漬・調味漬と工程を経るにつれて減少した。

今回の研究で、解析結果のデーターベースを増やすことができ、今後もデーターベースの構築を継続したいとした。

▼森田美文専門調査官「元素分析で産地判別」

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの森田美文専門調査官は「元素分析による梅農産物の原料原産地判別法の開発」を発表。梅干・梅漬は加工品であるが、種子の中身(仁)であれば、調味液等の影響をほぼ受けず、梅原料に含まれる土壌や水質から産地を判別することができる。

その際に、森田氏は農産物の分析で実績のある「元素分析」を用いた。元素分析とは、測定した元素の中からどの元素の濃度を使用するか検討し、最適な判別得点を算出できる数式を作成して行う。

今回、元素分析による梅農産物漬物の原料原産地判別検査法を開発するため国産試料60点、外国産試料50点を分析した。森田氏は本研究により、梅の原産地が国内か海外か判別できることで産地偽装を見破り、国内産ブランドの地位を維持することができるとした。

▼杉浦俊作主任「ぬか床の菌叢構造」

東海漬物㈱漬物機能研究所の杉浦俊作主任は「遺伝子学的菌叢解析に基づく発酵ぬか床の菌叢構造の把握とかき混ぜに関する考察」を発表。発酵・熟成したぬか床内には、乳酸菌や酵母など多様な菌が生育しており、複雑な菌叢構造を形成している。その菌叢構造は一般的に、表面に産膜酵母やカビ、内部に乳酸菌種、底部に酪酸菌が生育すると大まかに考えられている。

ぬか床の上層と下層では、優勢菌種あるいは菌叢構造が異なると見られていた。本研究では、「かき混ぜる」ことによって、ぬか床菌叢を均一に保ち、発酵・熟成を安定させることを証明した。

ぬか床をかき混ぜず放置すると、上層と下層の優勢乳酸菌種の偏りを引き起こす。かき混ぜることによって、ぬか床底部への有機酸及びアミノ酸の蓄積を妨げることに加え、各ぬか床層における特定の乳酸菌種と酵母種の偏りを解消する効果を有すると考察できた。

東海漬物㈱漬物機能研究所の杉浦俊作主任は「遺伝子学的菌叢解析に基づく発酵ぬか床の菌叢構造の把握とかき混ぜに関する考察」を発表。発酵・熟成したぬか床内には、乳酸菌や酵母など多様な菌が生育しており、複雑な菌叢構造を形成している。その菌叢構造は一般的に、表面に産膜酵母やカビ、内部に乳酸菌種、底部に酪酸菌が生育すると大まかに考えられている。

ぬか床の上層と下層では、優勢菌種あるいは菌叢構造が異なると見られていた。本研究では、「かき混ぜる」ことによって、ぬか床菌叢を均一に保ち、発酵・熟成を安定させることを証明した。

ぬか床をかき混ぜず放置すると、上層と下層の優勢乳酸菌種の偏りを引き起こす。かき混ぜることによって、ぬか床底部への有機酸及びアミノ酸の蓄積を妨げることに加え、各ぬか床層における特定の乳酸菌種と酵母種の偏りを解消する効果を有すると考察できた。

▼松下雄哉社長「SNSで人材獲得」

㈱天政松下の松下雄哉社長は「人材戦略とSNS」について発表した。SNSを活用する企業は増加傾向で、漬物業界においても同様である。漬物業界30社のSNS導入状況は約46%、全業種の平均とあまり変わりのない結果で、漬物企業が特段SNS活用に遅れているわけではないと説明。

しかし、全業種のSNS活用で実際に効果を実感しているのは約2割といい、継続のモチベーションが下がっている企業もある。

松下社長は「一般的なSNS活用は顧客への認知拡大や、商品・企業ブランディングを目指しているが、自社では『人材採用』に目的を絞って活用している」と話した。

企業への応募者は、どんな社風か、どんな社長や社員が働いているか、ほぼ知らずに応募して入社する。一部ミスマッチが生じての短期離職が問題であった。そもそも、応募者自体を十分に集めることさえ難航していた時期もある。

しかし、自社のTwitter、Instagram、YouTube、TikTokで顔が見える発信をすると、応募者が全国平均の約1・8倍にまで伸びた。

最後に松下社長は、人材獲得のためには企業がウェブサイト以外にどれだけ情報開示しているかで明暗が分かれると力説して締めくくった。

㈱天政松下の松下雄哉社長は「人材戦略とSNS」について発表した。SNSを活用する企業は増加傾向で、漬物業界においても同様である。漬物業界30社のSNS導入状況は約46%、全業種の平均とあまり変わりのない結果で、漬物企業が特段SNS活用に遅れているわけではないと説明。

しかし、全業種のSNS活用で実際に効果を実感しているのは約2割といい、継続のモチベーションが下がっている企業もある。

松下社長は「一般的なSNS活用は顧客への認知拡大や、商品・企業ブランディングを目指しているが、自社では『人材採用』に目的を絞って活用している」と話した。

企業への応募者は、どんな社風か、どんな社長や社員が働いているか、ほぼ知らずに応募して入社する。一部ミスマッチが生じての短期離職が問題であった。そもそも、応募者自体を十分に集めることさえ難航していた時期もある。

しかし、自社のTwitter、Instagram、YouTube、TikTokで顔が見える発信をすると、応募者が全国平均の約1・8倍にまで伸びた。

最後に松下社長は、人材獲得のためには企業がウェブサイト以外にどれだけ情報開示しているかで明暗が分かれると力説して締めくくった。

▼森山美希課長代理「食品安全管理とFSSC」

㈱新進食品安全推進室の森山美希課長代理は、「食品安全管理を形骸化させない取組とFSSC22000への移行」を発表。九州新進では2019年に食品安全規格を選択する際、審査費用が安価なISO22000を取得。しかし、より食品安全管理体制を強化するため、2021年からFSSC22000へ移行の取組を開始し、2022年に認証を取得した。

次に、利根川工場では、ISO9001にて取り組んでいた既存文書を活用し、食品安全管理体制を構築した。工場で製造している約200アイテムを製品特性や工程ごとにカテゴリー分けを行い、HACCP文書を作成した。設備予防保守対応としては、カード管理を行うことで、進捗状況の見える化を実現した。

現在は年2回の検証と年1回の内部監査を実施し、2018年のFSSC22000取得後の取組で、食品安全チームメンバーの課題抽出能力が向上した。

▼中田昌宏課長「遠藤食品のSDGs」

遠藤食品㈱施設部兼仕入部の中田昌宏課長は、自社の「SDGsの取組」を紹介した。同社は昨年、地元栃木の「とちぎSDGs推進企業支援事業」へ登録。具体的な取組として、栃木県産の野菜(生姜)の使用継続・使用数量アップや、働きやすい職場の環境づくりの継続、再生可能エネルギーの促進が挙げられる。

2030年に向けた指標では、栃木県産生姜の使用を2020年の約70tから2030年には約100tに増やす予定で、職場では残業時間の低減、有給取得率の向上、太陽光発電システムの継続使用・バイオマスフィルムの使用検討を推進していく。

すでに同社では電気代削減のために従業員の帰宅を促し、10年前と比較して95%残業時間を削減したり、箱を木箱からステンレスBoxに変更(不要な包装資材の削減)するなど、着実に実現へ前進している。

遠藤食品㈱施設部兼仕入部の中田昌宏課長は、自社の「SDGsの取組」を紹介した。同社は昨年、地元栃木の「とちぎSDGs推進企業支援事業」へ登録。具体的な取組として、栃木県産の野菜(生姜)の使用継続・使用数量アップや、働きやすい職場の環境づくりの継続、再生可能エネルギーの促進が挙げられる。

2030年に向けた指標では、栃木県産生姜の使用を2020年の約70tから2030年には約100tに増やす予定で、職場では残業時間の低減、有給取得率の向上、太陽光発電システムの継続使用・バイオマスフィルムの使用検討を推進していく。

すでに同社では電気代削減のために従業員の帰宅を促し、10年前と比較して95%残業時間を削減したり、箱を木箱からステンレスBoxに変更(不要な包装資材の削減)するなど、着実に実現へ前進している。

【2023(令和5)年3月1日第5121号2面】