<全日本漬物協同組合連合会> 漬物製造管理士試験 3名が1級に合格

全日本漬物協同組合連合会(=全漬連、中園雅治会長)は11月16日、10月25日(新潟)と10月29日(東京)に実施された漬物製造管理士・技能評価試験の合格者をHPで発表。1級の試験では、3名が合格した。その他、2級は1名、3級は9名が合格した。

【2023(令和5)年12月1日第5147号12面】

全漬連HP

https://www.tsukemono-japan.org/tmqp/index.html

【2023(令和5)年12月1日第5147号12面】

全漬連HP

https://www.tsukemono-japan.org/tmqp/index.html

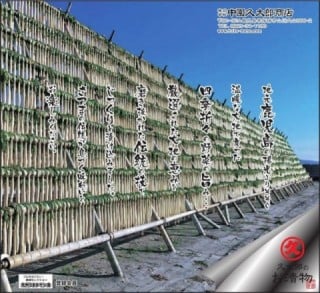

【大阪支社】関西漬物協会(平井達雄会長)は、沢庵和尚ゆかりの地であり「沢庵寺」とも呼ばれる圓覚山宗鏡寺(兵庫県豊岡市出石町)で、11月11日に執り行われた第三七八回沢庵忌法要に参列した。

沢庵和尚は1573(天正元)年に出石で生まれ、宗鏡寺で長く過ごした人物。大根のぬか漬すなわち現代の沢庵漬を考案した、あるいは当時関西で食されていたことを広く知られるきっかけを作ったと伝えられている。

11月11日は全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)が制定した「沢庵の日」である。一方、本来の沢庵忌は12月11日だが、同地は雪が深いことから11月11日に法要を実施するようになり、それが定着した。この偶然の導きから、昨年初めて協会行事として法要に参列し、今年も平井会長はじめ5名が参列した。

厳かな雰囲気の中、法要は読経が始まると、一同は心静かに沢庵和尚の冥福を祈り、また和尚の教えに思いを馳せ、平和で豊かな世の中を作っていく誓いを新たにした。

参列者による焼香、檀家総代の挨拶と続き、小原住職が法話で「仏法は水面に浮かぶ月のようなもので、心を落ち着けなければ見ることはできない。ここに参られる皆様にとって落ち着ける場所でありたいと願っている」と話した。

宗鏡寺では 近隣学校の生徒とともに、沢庵漬作りを毎年行い、食の大切さを伝える活動を行っている。

平井会長は「漬物の代表とも言える沢庵を生んだ和尚に感謝を伝えた。宗鏡寺様の沢庵漬の発信や食育活動にも一緒に取り組んでいけるのではないか」と話し、今後の活動へ意欲を見せた。

沢庵和尚は1573(天正元)年に出石で生まれ、宗鏡寺で長く過ごした人物。大根のぬか漬すなわち現代の沢庵漬を考案した、あるいは当時関西で食されていたことを広く知られるきっかけを作ったと伝えられている。

11月11日は全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)が制定した「沢庵の日」である。一方、本来の沢庵忌は12月11日だが、同地は雪が深いことから11月11日に法要を実施するようになり、それが定着した。この偶然の導きから、昨年初めて協会行事として法要に参列し、今年も平井会長はじめ5名が参列した。

厳かな雰囲気の中、法要は読経が始まると、一同は心静かに沢庵和尚の冥福を祈り、また和尚の教えに思いを馳せ、平和で豊かな世の中を作っていく誓いを新たにした。

参列者による焼香、檀家総代の挨拶と続き、小原住職が法話で「仏法は水面に浮かぶ月のようなもので、心を落ち着けなければ見ることはできない。ここに参られる皆様にとって落ち着ける場所でありたいと願っている」と話した。

宗鏡寺では 近隣学校の生徒とともに、沢庵漬作りを毎年行い、食の大切さを伝える活動を行っている。

平井会長は「漬物の代表とも言える沢庵を生んだ和尚に感謝を伝えた。宗鏡寺様の沢庵漬の発信や食育活動にも一緒に取り組んでいけるのではないか」と話し、今後の活動へ意欲を見せた。

【2023(令和5)年11月21日第5146号2面】

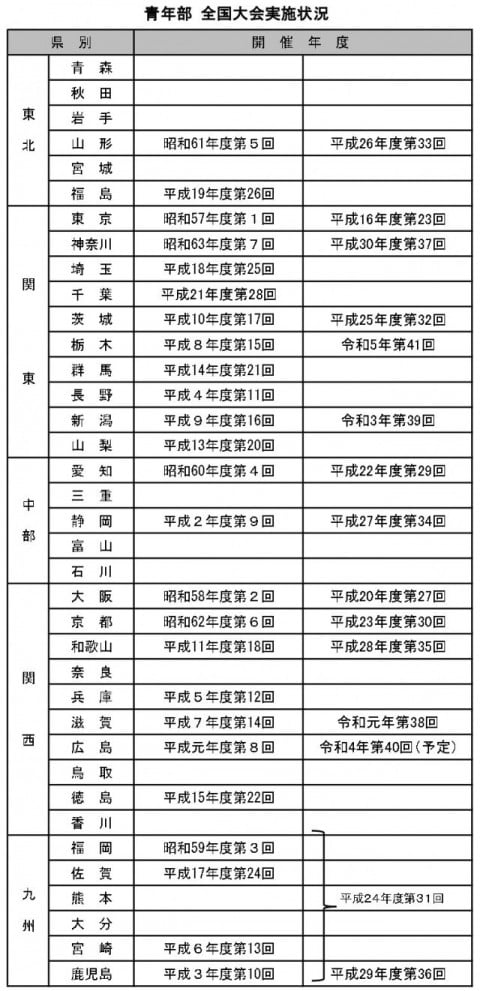

全漬連青年部会第41回全国大会栃木大会 持続可能な活動の方向性を示す

全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会(遠藤栄一大会会長、菅野嘉弘実行委員長)が10月17日、栃木県宇都宮市のライトキューブ宇都宮で開催された。昨年の広島大会に続き対面形式で開催された大会には自由民主党幹事長の茂木敏充氏、参議院議員の髙橋克法氏、農林水産省大臣官房新事業食品産業部食品製造課長の渡邉顕太郎氏、栃木県知事の福田富一氏、宇都宮市長の佐藤栄一氏、全漬連の中園雅治会長ら多数の来賓をはじめ、全国から多くの青年部員が集い、SDGsの内容を盛り込んだ「愛を込めて、自然・健康、そして、持続可能な開発へ」をテーマに、213名の参加を得て大会式典、講演会、交流会と盛大に執り行われた。大会式典の最後には、栃木県漬物工業協同組合青年部から次期開催県(第42回全国大会)の宮崎県漬物協同組合青年部へ「青年の輪」が伝達され、全国の青年部員の想いも継承された。

宮崎に「青年の輪」伝達

持続可能な青年部会全国大会の開催や活動に向けて、その在り方や変革が求められている。

近年、青年部員は全国的に減少の一途を辿っており、現在、青年部が存在しているのは17都府県。だが、実際に活動しているところはさらに少ないのが現状だ。ここ数年は青年部員数の減少に伴い、親会との合併や解散となるケースが増えている。

そのため、青年部会全国大会の持ち回り開催の継続も困難な状況となっており、来年の宮崎大会以降の開催地は未定のまま。本来は今回の栃木大会で内定する予定だったが、名乗りを上げる声は最後まで出なかった。

大会式典前には全国ブロック幹事会と全国部長会議が行われ、今後の全国大会開催や活動について各都府県部長から意見が出されたが、解決策を見出すことはできず、大きな課題を残したまま全漬連の組織委員会で協議されることになった。

SDGsのテーマを盛り込んだ栃木大会は、市内のごみ処理施設などから得られる再生可能エネルギーで全ての電力を賄う次世代型路面電車LRTが運航するなど、持続可能な社会の実現に向けて開発が進む宇都宮の地で開催。漬物業界の未来を担う全国の青年部員に時代に対応した考え方や勇気を提供した。

栃木県の青年部員は、遠藤大会会長と菅野実行委員長の2名のみ。親会の秋本薫理事長をはじめ、各組合加盟企業の協力もあったが、少人数でもアイデアを出しながら工夫を凝らし、成功を収めることができることを全国の青年部員に発信した。

時代に対応した新たな試みも行われた。会場で受け取る印刷物は大会の情報を閲覧できるQRコードが印字された名札のみ。大会記念誌は発行せず、横断幕や手土産もなくしてコスト削減を図った。ペーパーレス、IT化、省力化、省人化を実現し、人手とコストを極力かけない形で大会の内容を組み立てた。

全国大会後、遠藤大会会長は「時代が変化する中、全国大会の開催については環境的にも難しくなってきているが、持続可能な形を模索しながら大会の準備を進めた。参加した方におかれては私たちの志や気持ちを少しでも感じていただければ開催した意義がある」と述べ、菅野実行委員長も「事前の打ち合わせはズームで行うなど、見えない部分でもITを活用して時間のロスを軽減した。今回は初めてペーパーレスでの開催となったが、アイデア次第で省力化やコスト削減を図れる。全国の方には持続可能な青年部活動について改めて考えていただくきっかけになれば幸いだ」と語った。

持ち回りで開催していた青年部会全国大会は、来年の宮崎大会でほぼ2巡目が終わる。現状では3巡目の開催は困難と指摘する声が多く、全国大会の開催方法や在り方を見直す転換期を迎えている。各都府県部長からは隔年開催やブロック開催、内容の簡素化、勉強会や交流会のみの開催など、持続可能な形について様々な意見や情報の交換が行われた。

栃木大会は伝統や食文化を継承しながらもペーパーレス、IT化、省力化、省人化など、企業や業界に求められているSDGsの要素が盛り込まれ、これからの全国大会や青年部活動の方向性を示すメッセージとなった。(千葉友寛)

持続可能な青年部会全国大会の開催や活動に向けて、その在り方や変革が求められている。

近年、青年部員は全国的に減少の一途を辿っており、現在、青年部が存在しているのは17都府県。だが、実際に活動しているところはさらに少ないのが現状だ。ここ数年は青年部員数の減少に伴い、親会との合併や解散となるケースが増えている。

そのため、青年部会全国大会の持ち回り開催の継続も困難な状況となっており、来年の宮崎大会以降の開催地は未定のまま。本来は今回の栃木大会で内定する予定だったが、名乗りを上げる声は最後まで出なかった。

大会式典前には全国ブロック幹事会と全国部長会議が行われ、今後の全国大会開催や活動について各都府県部長から意見が出されたが、解決策を見出すことはできず、大きな課題を残したまま全漬連の組織委員会で協議されることになった。

SDGsのテーマを盛り込んだ栃木大会は、市内のごみ処理施設などから得られる再生可能エネルギーで全ての電力を賄う次世代型路面電車LRTが運航するなど、持続可能な社会の実現に向けて開発が進む宇都宮の地で開催。漬物業界の未来を担う全国の青年部員に時代に対応した考え方や勇気を提供した。

栃木県の青年部員は、遠藤大会会長と菅野実行委員長の2名のみ。親会の秋本薫理事長をはじめ、各組合加盟企業の協力もあったが、少人数でもアイデアを出しながら工夫を凝らし、成功を収めることができることを全国の青年部員に発信した。

時代に対応した新たな試みも行われた。会場で受け取る印刷物は大会の情報を閲覧できるQRコードが印字された名札のみ。大会記念誌は発行せず、横断幕や手土産もなくしてコスト削減を図った。ペーパーレス、IT化、省力化、省人化を実現し、人手とコストを極力かけない形で大会の内容を組み立てた。

全国大会後、遠藤大会会長は「時代が変化する中、全国大会の開催については環境的にも難しくなってきているが、持続可能な形を模索しながら大会の準備を進めた。参加した方におかれては私たちの志や気持ちを少しでも感じていただければ開催した意義がある」と述べ、菅野実行委員長も「事前の打ち合わせはズームで行うなど、見えない部分でもITを活用して時間のロスを軽減した。今回は初めてペーパーレスでの開催となったが、アイデア次第で省力化やコスト削減を図れる。全国の方には持続可能な青年部活動について改めて考えていただくきっかけになれば幸いだ」と語った。

持ち回りで開催していた青年部会全国大会は、来年の宮崎大会でほぼ2巡目が終わる。現状では3巡目の開催は困難と指摘する声が多く、全国大会の開催方法や在り方を見直す転換期を迎えている。各都府県部長からは隔年開催やブロック開催、内容の簡素化、勉強会や交流会のみの開催など、持続可能な形について様々な意見や情報の交換が行われた。

栃木大会は伝統や食文化を継承しながらもペーパーレス、IT化、省力化、省人化など、企業や業界に求められているSDGsの要素が盛り込まれ、これからの全国大会や青年部活動の方向性を示すメッセージとなった。(千葉友寛)

全国から213名が参加

課題解決に業界を挙げて対応

第一部の大会式典は菅野嘉弘実行委員長による開会宣言で幕開け。国歌斉唱に続き、遠藤食品研究室開発部マネージャーの伊藤悠里氏が青年部会の方針と宣言文を朗読。①漬物の日の普及促進②地域特産品委員会との連携③日本食の普及活動との連携④農業の継続と発展への寄与⑤青年部会全国ネットワークの確立と地域間交流の促進を行い、会員相互が連携し、今後の漬物業界の発展のために行動することを宣言した。

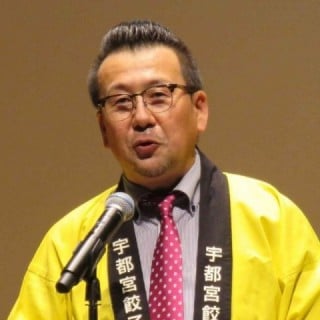

続いて遠藤大会会長が挨拶に立ち、来賓をはじめ全国から集まった213名に感謝の意を示した上で、「栃木大会は27年前に宇都宮で開催した1996年以来、2回目の開催となる。その時は500名の参加があったと聞いている。今大会のテーマは『愛を込めて、自然、健康、そして、持続可能な開発へ』とし、SDGsを取り入れている。皆さんに配っているのはネームホルダーのみで、紙を使用しない大会とした。また、講演会では宇都宮を餃子の街としてブランディングした宇都宮餃子会専務理事の鈴木様よりご講演をいただく。交流会では漬物を素材とした料理の他、地元のお酒も用意しているので栃木の食を楽しんでいただきたい」と大会の概要を紹介した。

「私は業界に23年いて、先ほど私の娘が立派に挨拶していた姿を見て嬉しく思っている。若い人たちには食育とブランディングに力を入れていただき、漬物業界は元気が良い、と思われるように互いを高めていっていただきたいと思っている。本日は愛と元気を持ち帰っていただき、栃木で学び新商品を作ったと言っていただけるような大会にしたい」と栃木大会にかける意気込みを語った。

課題解決に業界を挙げて対応

第一部の大会式典は菅野嘉弘実行委員長による開会宣言で幕開け。国歌斉唱に続き、遠藤食品研究室開発部マネージャーの伊藤悠里氏が青年部会の方針と宣言文を朗読。①漬物の日の普及促進②地域特産品委員会との連携③日本食の普及活動との連携④農業の継続と発展への寄与⑤青年部会全国ネットワークの確立と地域間交流の促進を行い、会員相互が連携し、今後の漬物業界の発展のために行動することを宣言した。

続いて遠藤大会会長が挨拶に立ち、来賓をはじめ全国から集まった213名に感謝の意を示した上で、「栃木大会は27年前に宇都宮で開催した1996年以来、2回目の開催となる。その時は500名の参加があったと聞いている。今大会のテーマは『愛を込めて、自然、健康、そして、持続可能な開発へ』とし、SDGsを取り入れている。皆さんに配っているのはネームホルダーのみで、紙を使用しない大会とした。また、講演会では宇都宮を餃子の街としてブランディングした宇都宮餃子会専務理事の鈴木様よりご講演をいただく。交流会では漬物を素材とした料理の他、地元のお酒も用意しているので栃木の食を楽しんでいただきたい」と大会の概要を紹介した。

「私は業界に23年いて、先ほど私の娘が立派に挨拶していた姿を見て嬉しく思っている。若い人たちには食育とブランディングに力を入れていただき、漬物業界は元気が良い、と思われるように互いを高めていっていただきたいと思っている。本日は愛と元気を持ち帰っていただき、栃木で学び新商品を作ったと言っていただけるような大会にしたい」と栃木大会にかける意気込みを語った。

衆議院議員で自民党幹事長の茂木氏は、「わが国の食料安全保障の強化に向けた取組を進めるために、国や地方公共団体のみならず農林業や食品加工業を担う皆さんの力は必要不可欠。世界に認められた和食文化の一翼を担う漬物業界の青年部の皆さんには、遠藤大会会長のものづくりこそ愛を込めて、という思いで大会に参加していただき、交流を深めて業界そして日本の持続可能な発展に向けてさらに活躍されることを祈念する」(全文別掲)と全国の若者たちにエールを送った。

参議院議員で自民党漬物振興議員連盟に加盟している髙橋克法氏は、「2018年に自民党の中に漬物振興議員連盟が発足した。議連は定期的に総会と勉強会を行っており、会には農水省だけではなく厚生労働省の職員も参加している。私は厚労省に対して何度か発言したのだが、厚労省がいつも塩分の話を声高に主張しているので塩分を含む漬物が悪者になっている。漬物こそが現代の巌窟王エドモン・ダンテスだ」と消費者に広く浸透している漬物と塩分の関係について指摘。

「もちろん、塩分は重要な問題だが、発酵食品である漬物に含まれているのは塩分だけではない。漬物は野菜に含まれている酵素が発酵してできる。第二の脳といわれる腸を整えるのは乳酸菌を含む酵素。漬物は食物繊維も多く含んでおり、そのようなことを総合的に機能的な評価をしないといつまでも塩分が悪者、漬物が悪者になる。このような話を厚労省の担当者にしたところ、エビデンスがないので何とも申し上げられない、とのことだった。エビデンスがないのであれば我々がそのエビデンスを作っていけばいい、証明していけばいいということ。総合的な健康機能食品であるということを証明するため、皆さんのご指導をいただきながら頑張っていきたい」と漬物は塩分が高い、というイメージの払拭、改善を目指す意向を示した。

参議院議員で自民党漬物振興議員連盟に加盟している髙橋克法氏は、「2018年に自民党の中に漬物振興議員連盟が発足した。議連は定期的に総会と勉強会を行っており、会には農水省だけではなく厚生労働省の職員も参加している。私は厚労省に対して何度か発言したのだが、厚労省がいつも塩分の話を声高に主張しているので塩分を含む漬物が悪者になっている。漬物こそが現代の巌窟王エドモン・ダンテスだ」と消費者に広く浸透している漬物と塩分の関係について指摘。

「もちろん、塩分は重要な問題だが、発酵食品である漬物に含まれているのは塩分だけではない。漬物は野菜に含まれている酵素が発酵してできる。第二の脳といわれる腸を整えるのは乳酸菌を含む酵素。漬物は食物繊維も多く含んでおり、そのようなことを総合的に機能的な評価をしないといつまでも塩分が悪者、漬物が悪者になる。このような話を厚労省の担当者にしたところ、エビデンスがないので何とも申し上げられない、とのことだった。エビデンスがないのであれば我々がそのエビデンスを作っていけばいい、証明していけばいいということ。総合的な健康機能食品であるということを証明するため、皆さんのご指導をいただきながら頑張っていきたい」と漬物は塩分が高い、というイメージの払拭、改善を目指す意向を示した。

農林水産省大臣官房新事業食品産業部食品製造課長の渡邉顕太郎氏は、「貴連合会におかれては当省の『野菜を食べようプロジェクト』の一環である『漬物で野菜を食べよう!』に全面的に協力をいただき、御礼を申し上げる。8月31日の野菜の日に開催したWebシンポジウムには栃木県漬物工業協同組合の秋本理事長にも参加していただき、時代にマッチした漬物の生産や食生活への新たな取り入れ方などについて有意義な意見交換をさせていただいた」と「漬物で野菜を食べよう!」の取組について言及した。

「食品産業については、環境に配慮して生産された原材料の使用や食品ロスを削減するなど、持続可能な取組が求められるようになってきているが、栃木大会のテーマは時宜を得ている。本大会を通じて青年部の方々が活発に交流し、貴業界の取組がより一層進む契機になることを期待している。当省においても8月から食品産業の持続的な発展に向けた検討会を開催している。食料システムを構成する関係者の方に協力をお願いし、持続可能な食料システムの実現に向けて具体的な施策を推進していきたいと考えている」と業界に対して協力を求めた。

栃木県知事の福田富一氏は、「全国から栃木県宇都宮にお越しいただき、心から歓迎する。皆さんは日々の漬物製造をはじめ、漬物グランプリの開催を通じて経済の発展と日本の豊かな食生活の実現に日々尽力されていることに心から敬意を表する。今年は2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録されてからちょうど10年を迎える。この伝統的な食文化を後世につないでいくために漬物の存在は欠かせないもの。業界の未来を担う青年部会の皆さんにおかれては伝統を守りつつ、新しいアイデアを織り交ぜながら漬物産業の更なる発展に尽力を賜るよう、お願いしたい」と日本の食文化を担っている漬物を製造する業界関係者に期待を寄せた。

「食品産業については、環境に配慮して生産された原材料の使用や食品ロスを削減するなど、持続可能な取組が求められるようになってきているが、栃木大会のテーマは時宜を得ている。本大会を通じて青年部の方々が活発に交流し、貴業界の取組がより一層進む契機になることを期待している。当省においても8月から食品産業の持続的な発展に向けた検討会を開催している。食料システムを構成する関係者の方に協力をお願いし、持続可能な食料システムの実現に向けて具体的な施策を推進していきたいと考えている」と業界に対して協力を求めた。

栃木県知事の福田富一氏は、「全国から栃木県宇都宮にお越しいただき、心から歓迎する。皆さんは日々の漬物製造をはじめ、漬物グランプリの開催を通じて経済の発展と日本の豊かな食生活の実現に日々尽力されていることに心から敬意を表する。今年は2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録されてからちょうど10年を迎える。この伝統的な食文化を後世につないでいくために漬物の存在は欠かせないもの。業界の未来を担う青年部会の皆さんにおかれては伝統を守りつつ、新しいアイデアを織り交ぜながら漬物産業の更なる発展に尽力を賜るよう、お願いしたい」と日本の食文化を担っている漬物を製造する業界関係者に期待を寄せた。

自由民主党 幹事長 茂木敏充氏

「本日は全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会が栃木県で開催されること、心よりお祝い申し上げる。皆さん、栃木県へようこそ。栃木県は知名度が中々上がらないのだが、今年は日本がG7の議長国となっており、男女共同参画・女性活躍相会合が栃木県の日光で開催されて若干注目された。本日は開催にあたりご尽力された遠藤大会会長、菅野実行委員長をはじめ関係各位に敬意を表する。日本の漬物の歴史は古く、縄文時代まで遡り平安時代には現在の漬物の原型が出来上がり、庶民の間で漬物作りが広がった。江戸時代になると商店やお店の発達に伴い、ビジネスとして発展してきた。私の地元である足利の近くには生姜の産地があり、小さいころから漬物が好きだった。海外旅行の際にはピクルスやザワークラウトなどの漬物も食べるのだが、やはり日本の漬物は漬け方や種類など圧倒的にバラエティーに富んでいて美味しい、と感じる。現在、ウクライナ情勢などの影響で食料の安定供給の懸念が広がっている。食料安全保障は世界的に緊急の課題となっており、6月のG7広島サミットにおいても食料安全保障に関する声明が出された。わが国の食料安全保障の強化に向けた取組を進めるために、国や地方公共団体のみならず農林業や食品加工業を担う皆さんの力は必要不可欠。世界に認められた和食文化の一翼を担う漬物業界の青年部の皆さんには、遠藤大会会長のものづくりこそ愛を込めて、という思いで大会に参加していただき、交流を深めて業界そして日本の持続可能な発展に向けてさらに活躍されることを祈念する」

大会でネットワーク構築

漬物文化の継承と消費拡大へ

宇都宮市長の佐藤栄一氏は、「漬物は日本の伝統食に欠かすことができないもので、これからもその文化を我々もしっかりと伝えていきたいと思っている。皆さんにおかれては長年にわたり、世界に誇る日本の食文化である漬物を守ってこられた一方、消費者のニーズに応えるべく時代に合った新しい漬物を開発されるなど、伝統文化の継承と国民の食生活の充実に貢献されている」と漬物を継承してきた全国の若人たちに敬意を表した。

「食品業界を取り巻く環境は消費者の衛生意識の向上、ニーズの多様化など複雑化している。また、食品の流通の広域化により、依然としてO157などによる食中毒が広域的に発生している。食品の衛生管理については、食品業界や行政の取組に対する期待と責任が高まっている。このような中、皆さんは安全安心な漬物を提供するため日頃から衛生管理に取り組んでいること、また本大会を通じて今まで以上に会員相互の交流を促進することは漬物業界はもとより、食品業界全体の発展にも寄与する。今後も皆さんの卓越した技術と経験を継承していただくとともに、消費者の健康増進、そして食品業界の更なる発展にご尽力を賜りたい」と業界の更なる発展を祈念した。

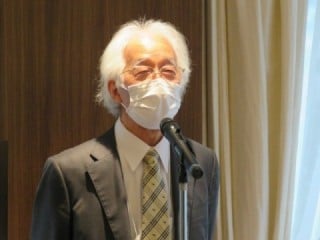

全漬連の中園会長は、「青年部会の全国大会は、業界の将来を担う若手の経営者が一堂に会してお互いを知り、情報交換をしながら自分の会社に活かす、それと同時に業界の在り方にも目を向ける、という貴重な場だと考えている。栃木大会は遠藤大会会長と菅野実行委員長の2人で運営されており、準備は大変だったと思うが開催していただき感謝している。先ほど、全国部長会議に出席させていただき、今後の全国大会の在り方について皆さんより意見をいただいた。それを踏まえて全漬連としてどうあるべきか、ということを組織委員会を中心に検討していく。来年の宮崎大会以降は未定のため全漬連として方向性を示していきたい」と青年部会の活動について全漬連として協議していくことを明かした。

「私が全漬連会長を拝命するにあたり、2つの柱を掲げた。一つは漬物文化の継承。若い世代が漬物を食べない、この事実に対してどう対処していくべきか。二つ目は漬物を素材として活用した消費拡大。今大会のWebの記念誌にもアレンジレシピが掲載されていた。昨年の広島大会でも料理コンテストが実施された。漬物を使って色々なメニューができる、ということを一般の方に広めていきたいと考えている。2つの柱の根底にあるのは漬物の塩分の問題がある。高血圧になると医者や栄養士が漬物を控えてください、と言う。この誤解を解消していきたいと思っており、先ほど髙橋議員から力強い言葉をいただいたが、このような取組を今後進めていきたい」と塩分の問題解決に取り組んでいく考えを示した。

「8月31日に開催されたWebシンポジウムで宮尾先生が非常にコンパクトに資料をまとめていた。この資料を全国の理事長に配布してそれぞれの組合で活用していただきたい。昔の漬物の塩分は確かに10%を超えていたが、現在は3%前後と低塩化している。一般の方はそのような現状を知らない。医者や栄養士もよく知らない。この部分は我々がしっかりと伝えていく必要がある。全漬連ではPR委員会や業界活性化委員会でその内容を詰めていく。皆さんには積極的な意見をお願いしたい」と業界を挙げて対応していく方針を示した。

漬物文化の継承と消費拡大へ

宇都宮市長の佐藤栄一氏は、「漬物は日本の伝統食に欠かすことができないもので、これからもその文化を我々もしっかりと伝えていきたいと思っている。皆さんにおかれては長年にわたり、世界に誇る日本の食文化である漬物を守ってこられた一方、消費者のニーズに応えるべく時代に合った新しい漬物を開発されるなど、伝統文化の継承と国民の食生活の充実に貢献されている」と漬物を継承してきた全国の若人たちに敬意を表した。

「食品業界を取り巻く環境は消費者の衛生意識の向上、ニーズの多様化など複雑化している。また、食品の流通の広域化により、依然としてO157などによる食中毒が広域的に発生している。食品の衛生管理については、食品業界や行政の取組に対する期待と責任が高まっている。このような中、皆さんは安全安心な漬物を提供するため日頃から衛生管理に取り組んでいること、また本大会を通じて今まで以上に会員相互の交流を促進することは漬物業界はもとより、食品業界全体の発展にも寄与する。今後も皆さんの卓越した技術と経験を継承していただくとともに、消費者の健康増進、そして食品業界の更なる発展にご尽力を賜りたい」と業界の更なる発展を祈念した。

全漬連の中園会長は、「青年部会の全国大会は、業界の将来を担う若手の経営者が一堂に会してお互いを知り、情報交換をしながら自分の会社に活かす、それと同時に業界の在り方にも目を向ける、という貴重な場だと考えている。栃木大会は遠藤大会会長と菅野実行委員長の2人で運営されており、準備は大変だったと思うが開催していただき感謝している。先ほど、全国部長会議に出席させていただき、今後の全国大会の在り方について皆さんより意見をいただいた。それを踏まえて全漬連としてどうあるべきか、ということを組織委員会を中心に検討していく。来年の宮崎大会以降は未定のため全漬連として方向性を示していきたい」と青年部会の活動について全漬連として協議していくことを明かした。

「私が全漬連会長を拝命するにあたり、2つの柱を掲げた。一つは漬物文化の継承。若い世代が漬物を食べない、この事実に対してどう対処していくべきか。二つ目は漬物を素材として活用した消費拡大。今大会のWebの記念誌にもアレンジレシピが掲載されていた。昨年の広島大会でも料理コンテストが実施された。漬物を使って色々なメニューができる、ということを一般の方に広めていきたいと考えている。2つの柱の根底にあるのは漬物の塩分の問題がある。高血圧になると医者や栄養士が漬物を控えてください、と言う。この誤解を解消していきたいと思っており、先ほど髙橋議員から力強い言葉をいただいたが、このような取組を今後進めていきたい」と塩分の問題解決に取り組んでいく考えを示した。

「8月31日に開催されたWebシンポジウムで宮尾先生が非常にコンパクトに資料をまとめていた。この資料を全国の理事長に配布してそれぞれの組合で活用していただきたい。昔の漬物の塩分は確かに10%を超えていたが、現在は3%前後と低塩化している。一般の方はそのような現状を知らない。医者や栄養士もよく知らない。この部分は我々がしっかりと伝えていく必要がある。全漬連ではPR委員会や業界活性化委員会でその内容を詰めていく。皆さんには積極的な意見をお願いしたい」と業界を挙げて対応していく方針を示した。

開催県である栃木県漬物工業協同組合の秋本薫理事長は、「本日は全国から200名を超える方々に集まっていただき、感謝している。栃木の全国大会開催は2回目で、27年前に宇都宮グランドホテルで開催した。その時は500名を超える参加があった。当時の全漬連加盟企業は2500社に迫るものだったが、現在は700社程度にまで減少している。それから業界はいささか衰退ムードが漂っているが、宇都宮市に目を向けると大変な躍進を遂げている。特にJR宇都宮東口付近は、昨年から今年にかけてショッピングモール、ホテル、病院など様々な施設が建築されている。本日の会場であるライトキューブ宇都宮は昨年11月にオープンしたばかりで、大ホールは2000名収容。そして、日本中で注目されている次世代型路面電車LRTが8月26日に開通した。皆さんにも是非、ご乗車いただきたい」と開発が進む宇都宮を紹介した。

「今回の大会の運営方針にはSDGsを掲げている。これに従って広告協賛は一切行っておらず、大会登録費のみで運営している。また、記念誌や観光案内はなく、受付でお渡ししたネームプレートに記載されているQRコードを読み取って資料を検索していただく形で、ペーパーレスでの開催としている。また、記念講演は、宇都宮餃子会の鈴木専務理事様にご登壇していただく。その他、栃木らしいアトラクションを用意しているので、楽しんでいただきたい。この大会が全国の同志の皆さんのネットワーク構築のきっかけとなって、企業経営の糧としていただくことを祈念している」と新しい試みが青年部会の活動につながっていくことを祈念した。

来賓紹介、開催県である栃木漬協役員紹介に続いて青年の輪伝達式に移り、次期開催県の宮崎県漬物協同組合青年部員が登壇し、遠藤大会会長から佐藤仁宮崎大会大会会長に青年の輪が伝達された。

青年の輪と栃木漬協青年部の想いを託された佐藤宮崎大会大会会長は、「来年の第42回全国大会は宮崎で開催させていただく。宮崎県は日照時間と平均気温が全国3位、快晴日数も全国2位と農畜産物の生産に適した土地。漬物になる原料も大根や干し大根をはじめ、楽京、生姜、胡瓜、高菜、梅干しまで多様な野菜を加工している。漬物に限らず、スポーツのキャンプ地にもなっており、環境が良くて住みやすく、食べ物も美味しいという特徴がある。また、良くも悪くも県民性は『てげてげ(穏やかで適当)』と言われている」と宮崎県の魅力を紹介。

「宮崎大会のテーマは『~みやざきhot wave~ 起こそう!イノベーションを!!』としている。宮崎県で盛んなサーフィンにちなんで、南国から熱い波を起こして全国に伝播させ、その熱い思いから次の開拓につながる大会にできればと思っている。宮崎県の青年部は漬物の試食、販売を通じたPR事業を毎年開催し、バンド活動も行うなど、メーカー間の垣根を越えて交流を深めている。メンバーが一丸となり、どげんかして成功させたいと考えている。皆さんのお越しをお待ちしている」と積極的な参加を呼びかけた。

最後に大会式典は岩下雄人実行副委員長の閉会宣言にて終了となった。

「今回の大会の運営方針にはSDGsを掲げている。これに従って広告協賛は一切行っておらず、大会登録費のみで運営している。また、記念誌や観光案内はなく、受付でお渡ししたネームプレートに記載されているQRコードを読み取って資料を検索していただく形で、ペーパーレスでの開催としている。また、記念講演は、宇都宮餃子会の鈴木専務理事様にご登壇していただく。その他、栃木らしいアトラクションを用意しているので、楽しんでいただきたい。この大会が全国の同志の皆さんのネットワーク構築のきっかけとなって、企業経営の糧としていただくことを祈念している」と新しい試みが青年部会の活動につながっていくことを祈念した。

来賓紹介、開催県である栃木漬協役員紹介に続いて青年の輪伝達式に移り、次期開催県の宮崎県漬物協同組合青年部員が登壇し、遠藤大会会長から佐藤仁宮崎大会大会会長に青年の輪が伝達された。

青年の輪と栃木漬協青年部の想いを託された佐藤宮崎大会大会会長は、「来年の第42回全国大会は宮崎で開催させていただく。宮崎県は日照時間と平均気温が全国3位、快晴日数も全国2位と農畜産物の生産に適した土地。漬物になる原料も大根や干し大根をはじめ、楽京、生姜、胡瓜、高菜、梅干しまで多様な野菜を加工している。漬物に限らず、スポーツのキャンプ地にもなっており、環境が良くて住みやすく、食べ物も美味しいという特徴がある。また、良くも悪くも県民性は『てげてげ(穏やかで適当)』と言われている」と宮崎県の魅力を紹介。

「宮崎大会のテーマは『~みやざきhot wave~ 起こそう!イノベーションを!!』としている。宮崎県で盛んなサーフィンにちなんで、南国から熱い波を起こして全国に伝播させ、その熱い思いから次の開拓につながる大会にできればと思っている。宮崎県の青年部は漬物の試食、販売を通じたPR事業を毎年開催し、バンド活動も行うなど、メーカー間の垣根を越えて交流を深めている。メンバーが一丸となり、どげんかして成功させたいと考えている。皆さんのお越しをお待ちしている」と積極的な参加を呼びかけた。

最後に大会式典は岩下雄人実行副委員長の閉会宣言にて終了となった。

全国大会の在り方を協議

栃木大会大会式典の前に全国ブロック幹事会と全国部長会議が開催された。

佐藤豊太郎広島大会大会会長と藤井緑生広島大会実行委員長より広島大会の報告が行われた他、栃木大会の概要発表、来年10月4日に宮崎観光ホテルで開催される宮崎大会について佐藤仁宮崎大会大会会長と野﨑偉世実行委員長が大会テーマや進捗状況を説明した。また、未定となっている令和7年度以降の開催県についても話し合いが行われた。

全国部長会議には全漬連の中園会長も出席し、開催県が未定となっている令和7年度以降の開催地選定や全国大会の在り方について各県部長から意見が出され、協議された。

開会の挨拶に立った菅野実行委員長は、「栃木は青年部員が2名しかいない。1年間、連携を密にして親会の秋本理事長にもご協力をいただき、本日を迎えることができた」と少数精鋭で準備を進めた経緯を説明した。

続いて中園会長は、「栃木大会は少ない人数での開催ということだが、Webを活用してペーパーレスで実施するなど新しい形で今後の大会の見本になることを期待している。青年部の全国大会については、今後どのような方向で進めていくのか、色々な角度から意見を出していただいて全漬連でも協議していきたい」と意見を求めた。

栃木大会の概要を説明した遠藤大会会長は宮崎大会以降の開催地について、「各都府県による開催は来年の宮崎大会でほぼ2巡目が終わる。その後は現在までに名乗りを上げるところがなく、3巡目をどうするのか考える必要がある。各都府県部長と全漬連にも意見を求めたい」と述べた。

【各都府県部長の意見】

栃木大会大会式典の前に全国ブロック幹事会と全国部長会議が開催された。

佐藤豊太郎広島大会大会会長と藤井緑生広島大会実行委員長より広島大会の報告が行われた他、栃木大会の概要発表、来年10月4日に宮崎観光ホテルで開催される宮崎大会について佐藤仁宮崎大会大会会長と野﨑偉世実行委員長が大会テーマや進捗状況を説明した。また、未定となっている令和7年度以降の開催県についても話し合いが行われた。

全国部長会議には全漬連の中園会長も出席し、開催県が未定となっている令和7年度以降の開催地選定や全国大会の在り方について各県部長から意見が出され、協議された。

開会の挨拶に立った菅野実行委員長は、「栃木は青年部員が2名しかいない。1年間、連携を密にして親会の秋本理事長にもご協力をいただき、本日を迎えることができた」と少数精鋭で準備を進めた経緯を説明した。

続いて中園会長は、「栃木大会は少ない人数での開催ということだが、Webを活用してペーパーレスで実施するなど新しい形で今後の大会の見本になることを期待している。青年部の全国大会については、今後どのような方向で進めていくのか、色々な角度から意見を出していただいて全漬連でも協議していきたい」と意見を求めた。

栃木大会の概要を説明した遠藤大会会長は宮崎大会以降の開催地について、「各都府県による開催は来年の宮崎大会でほぼ2巡目が終わる。その後は現在までに名乗りを上げるところがなく、3巡目をどうするのか考える必要がある。各都府県部長と全漬連にも意見を求めたい」と述べた。

【各都府県部長の意見】

▼青年部員は全員社長で人数も少ない。活動は全国大会に参加するのみで、全国大会を単県で開催することは難しい▼隣県との共同開催を考えたい▼青年部に名前だけは入っているが、実質的な人数は少なく、勧誘しても増えない。全国大会については持ち回り開催の方式を見直す時期がきている。毎年ではなく、2年に1回開催にすれば回数も減る。丸1日の日程で費用もかかるため、勉強会のみの開催など簡素化する▼青年部の運営で各県持ち回りは負担が大きい。親会と青年部が合併しているところも多いので、親会と青年部の合同なら開催することが可能▼青年部員は賛助会員の方が漬物メーカーよりも多く、全国大会を開催することは難しい。隔年開催にして間の1年は式典を行わず、勉強会にしてもいい。色々と考えるタイミング▼自社の仕事と並行して全国大会の準備を行うことは難しい。何かしらの形で続けたいが、持続可能な大会の方式を考える必要がある▼ブロックでの開催か親会との合同開催なら可能性がある▼全国大会は貴重な交流の場だが、できることとできないことを整理して簡素化することも必要▼小さい会社しかないので全国大会を企画、運営することは難しい。モジュール化というか、チェックリストを作成していただき、それを埋めていけば開催できるといったものがあれば可能性はある。

これらの意見を受けて栃木漬協の秋本理事長は、「皆さんのお話を聞くと人員の問題もあって負担が大きい、ということだった。栃木県は遠藤大会会長が親会の副理事長なので、もともと青年部と親会を分けて考えてはいない。簡素化という点でも、広告協賛、横断幕、手土産、記念誌など費用がかかるものや翌日の観光などをカットした。本日は遠藤食品さんから社員の方が20名来ていただいて大変な負担になっているが、やり方によっては開催できると思う」と栃木大会において参考になる取組を紹介した。

最後に中園会長は、「本日は皆さんから率直な意見を聞くことができた。全漬連としても全国大会を継続したいと考えている。運営の見直しなど、組織委員会で検討する」と全国大会の在り方について全漬連で協議していく方針を示した。

青年部会の今後のスケジュールは、来年2月に宮崎県で幹事会が予定され、全国大会の進捗状況確認を行う他、今後の開催地及び開催方法について議論が行われる。

これらの意見を受けて栃木漬協の秋本理事長は、「皆さんのお話を聞くと人員の問題もあって負担が大きい、ということだった。栃木県は遠藤大会会長が親会の副理事長なので、もともと青年部と親会を分けて考えてはいない。簡素化という点でも、広告協賛、横断幕、手土産、記念誌など費用がかかるものや翌日の観光などをカットした。本日は遠藤食品さんから社員の方が20名来ていただいて大変な負担になっているが、やり方によっては開催できると思う」と栃木大会において参考になる取組を紹介した。

最後に中園会長は、「本日は皆さんから率直な意見を聞くことができた。全漬連としても全国大会を継続したいと考えている。運営の見直しなど、組織委員会で検討する」と全国大会の在り方について全漬連で協議していく方針を示した。

青年部会の今後のスケジュールは、来年2月に宮崎県で幹事会が予定され、全国大会の進捗状況確認を行う他、今後の開催地及び開催方法について議論が行われる。

「餃子愛を込めたまちづくり」

宇都宮餃子会の鈴木氏が講演

講演会では、協同組合宇都宮餃子会専務理事兼事務局長の鈴木章弘氏が「官民一体による餃子愛を込めたまちづくり」というテーマで講演した。

鈴木氏は2011年に宇都宮餃子会へ加入。2013年に事務局長、2021年には専務理事(兼事務局長)に就任し、宇都宮餃子の活性化に取り組んでいる。講演会では〝餃子のまち〟として全国的に知られるようになった宇都宮餃子の歴史を振り返りながら、官民一体で行ってきた様々な取組を紹介した。

宇都宮における餃子の始まりは諸説あるが、明治40年に陸軍第14師団の司令部・駐屯地が宇都宮に設置され、その師団が中国東北部の満州に出征していたため、戦後、満州から帰還した人が多く、餃子の製法を持ち帰ったのが始まりと言われている。

「宮茶房(みやさぼう)」「蘭鈴(らんりん)」「忠次(ちゅうじ)」といった宇都宮における餃子扱い店が誕生。元兵隊達が懐かしがって食べたことで店は繁盛した。宇都宮餃子の有名店「宇都宮みんみん」は昭和33年に「珉珉」として開業。もともと「ハウザー」という栄養食品の店であったが、メニューの一つとして扱っていた「天津餃子」が人気となり、餃子店として開業した。

開業当初の「珉珉」は、お酒も置いていたが、しまいに酒の提供を止め、餃子専門店になった。店の前には行列ができ、ご飯時ではないのに餃子を食べることが流行った。

中国北部で主食として親しまれていた餃子が、宇都宮でファーストフード的に食べられるようになっていった。そのブームに乗り、少しずつ餃子専門店が増えていった。

平成2年、宇都宮市役所の職員であった塚田哲夫氏が、家計調査項目に新たに加えられた「餃子の年間消費額」で宇都宮市が日本一だと知って調査を開始。宇都宮市民への街頭アンケートなどにより、どれほど多くの宇都宮市民が〝餃子〟を愛しているか、独自の研究発表を行い、市役所内でも話題となった。

平成元年、宇都宮で唯一の観光地大谷地区が陥没し観光面で大きな打撃を受けた。宇都宮市商業観光課係長の沼尾博行氏が、新しい観光名物となるものはないかと日々模索していたところ、塚田氏の研究発表を知り、〝餃子のまち〟観光で町おこしをしようと思い動き始めた。平成3年には研修グループの提言を生かし、観光協会が餃子マップを作成した。

その後、沼尾氏の熱意により、38店舗の餃子店が加入して任意団体「宇都宮餃子会」が発足した。会長として「宇都宮みんみん」の伊藤信夫氏が就任、宇都宮餃子会による「ギョ‐!THEフェスティバル」が実施され注目を集める。

全国区となったのは、山田邦子さんの番組「おまかせ山田商会」(テレビ東京)で放送されたことがきっかけ。7週にわたり「宇都宮餃子大作戦」が番組で放送され、宇都宮餃子は一躍全国区となり、餃子を目的とした観光客が徐々に増えていった。

その後、高速道路無料化により宇都宮へ多くの観光客が訪れるも、B級グルメブームにより各地に観光客が分散し、観光客は下火に。その状況を救ったのが、餃子像の存在だった。再開発工事により移設される際に、ワイヤーが切れて落下し、餃子像が3つに割れてしまった。そのニュースが全国区で放送され、復活した像を一目見ようと、観光客が再び増加し始めた。

東日本大震災により、倒壊した餃子店や倒産した餃子店もあり、さらに福島原発事故の風評被害なども起因して宇都宮に餃子を食べに訪れる観光客は激減した。そんな時も、鈴木氏は「苦しいときこそ宇都宮には餃子があったじゃないか」と考え、餃子を通じた町おこしを佐藤栄一宇都宮市長と誓い合った。

新たな宇都宮餃子ファンの創出を目指して、宇都宮餃子のブランドを確立。女子ウケが悪い要因となっていた、ニンニクくさい、油っぽい、カッコ悪いなどのネガティブイメージの洗い出しを行い、ライトでカジュアルでヘルシーなイメージ付けに成功した。こまめなプレスリリースを行い、各餃子店の写真や特徴をすぐに制作会社に送れる体制づくりを行ったことにより、宇都宮餃子のメディア露出が大幅に増加。大手食品メーカーや流通各社とのコラボにより宇都宮餃子の知名度向上および餃子文化のステージアップを図った。さらにPRイベントの開催、映画の制作、餃子グッズの開発など様々な取組により宇都宮餃子の活性化を現在も行っている。

鈴木氏は「様々な方のおかげで宇都宮餃子のブランドができた。宇都宮餃子をもっと知ってもらい、ハブになり、宇都宮に宿泊してもらうことで地域への経済効果を生んでいきたい」と今後の目標を語った。

最後に、株式会社アキモと宇都宮餃子会がコラボした「漬物屋が作った簡単・美味しい・手づくり白菜餃子の具」を近日発売予定であることを明かし、「白菜の漬物を使って餃子を作ると美味しくなる。漬物文化で腸内を活性化させるだけでなく、日本を活性化して頂きたい」と話し、講演を結んだ。(藤井大碁)

宇都宮餃子会の鈴木氏が講演

講演会では、協同組合宇都宮餃子会専務理事兼事務局長の鈴木章弘氏が「官民一体による餃子愛を込めたまちづくり」というテーマで講演した。

鈴木氏は2011年に宇都宮餃子会へ加入。2013年に事務局長、2021年には専務理事(兼事務局長)に就任し、宇都宮餃子の活性化に取り組んでいる。講演会では〝餃子のまち〟として全国的に知られるようになった宇都宮餃子の歴史を振り返りながら、官民一体で行ってきた様々な取組を紹介した。

宇都宮における餃子の始まりは諸説あるが、明治40年に陸軍第14師団の司令部・駐屯地が宇都宮に設置され、その師団が中国東北部の満州に出征していたため、戦後、満州から帰還した人が多く、餃子の製法を持ち帰ったのが始まりと言われている。

「宮茶房(みやさぼう)」「蘭鈴(らんりん)」「忠次(ちゅうじ)」といった宇都宮における餃子扱い店が誕生。元兵隊達が懐かしがって食べたことで店は繁盛した。宇都宮餃子の有名店「宇都宮みんみん」は昭和33年に「珉珉」として開業。もともと「ハウザー」という栄養食品の店であったが、メニューの一つとして扱っていた「天津餃子」が人気となり、餃子店として開業した。

開業当初の「珉珉」は、お酒も置いていたが、しまいに酒の提供を止め、餃子専門店になった。店の前には行列ができ、ご飯時ではないのに餃子を食べることが流行った。

中国北部で主食として親しまれていた餃子が、宇都宮でファーストフード的に食べられるようになっていった。そのブームに乗り、少しずつ餃子専門店が増えていった。

平成2年、宇都宮市役所の職員であった塚田哲夫氏が、家計調査項目に新たに加えられた「餃子の年間消費額」で宇都宮市が日本一だと知って調査を開始。宇都宮市民への街頭アンケートなどにより、どれほど多くの宇都宮市民が〝餃子〟を愛しているか、独自の研究発表を行い、市役所内でも話題となった。

平成元年、宇都宮で唯一の観光地大谷地区が陥没し観光面で大きな打撃を受けた。宇都宮市商業観光課係長の沼尾博行氏が、新しい観光名物となるものはないかと日々模索していたところ、塚田氏の研究発表を知り、〝餃子のまち〟観光で町おこしをしようと思い動き始めた。平成3年には研修グループの提言を生かし、観光協会が餃子マップを作成した。

その後、沼尾氏の熱意により、38店舗の餃子店が加入して任意団体「宇都宮餃子会」が発足した。会長として「宇都宮みんみん」の伊藤信夫氏が就任、宇都宮餃子会による「ギョ‐!THEフェスティバル」が実施され注目を集める。

全国区となったのは、山田邦子さんの番組「おまかせ山田商会」(テレビ東京)で放送されたことがきっかけ。7週にわたり「宇都宮餃子大作戦」が番組で放送され、宇都宮餃子は一躍全国区となり、餃子を目的とした観光客が徐々に増えていった。

その後、高速道路無料化により宇都宮へ多くの観光客が訪れるも、B級グルメブームにより各地に観光客が分散し、観光客は下火に。その状況を救ったのが、餃子像の存在だった。再開発工事により移設される際に、ワイヤーが切れて落下し、餃子像が3つに割れてしまった。そのニュースが全国区で放送され、復活した像を一目見ようと、観光客が再び増加し始めた。

東日本大震災により、倒壊した餃子店や倒産した餃子店もあり、さらに福島原発事故の風評被害なども起因して宇都宮に餃子を食べに訪れる観光客は激減した。そんな時も、鈴木氏は「苦しいときこそ宇都宮には餃子があったじゃないか」と考え、餃子を通じた町おこしを佐藤栄一宇都宮市長と誓い合った。

新たな宇都宮餃子ファンの創出を目指して、宇都宮餃子のブランドを確立。女子ウケが悪い要因となっていた、ニンニクくさい、油っぽい、カッコ悪いなどのネガティブイメージの洗い出しを行い、ライトでカジュアルでヘルシーなイメージ付けに成功した。こまめなプレスリリースを行い、各餃子店の写真や特徴をすぐに制作会社に送れる体制づくりを行ったことにより、宇都宮餃子のメディア露出が大幅に増加。大手食品メーカーや流通各社とのコラボにより宇都宮餃子の知名度向上および餃子文化のステージアップを図った。さらにPRイベントの開催、映画の制作、餃子グッズの開発など様々な取組により宇都宮餃子の活性化を現在も行っている。

鈴木氏は「様々な方のおかげで宇都宮餃子のブランドができた。宇都宮餃子をもっと知ってもらい、ハブになり、宇都宮に宿泊してもらうことで地域への経済効果を生んでいきたい」と今後の目標を語った。

最後に、株式会社アキモと宇都宮餃子会がコラボした「漬物屋が作った簡単・美味しい・手づくり白菜餃子の具」を近日発売予定であることを明かし、「白菜の漬物を使って餃子を作ると美味しくなる。漬物文化で腸内を活性化させるだけでなく、日本を活性化して頂きたい」と話し、講演を結んだ。(藤井大碁)

驚きと感動の連続

元気があれば全国大会もできる!

第三部となる交流会は、驚きと感動の連続となった。会場に入った参加者の目にまず飛び込んできたのはプロレスリング。異質な存在感に「まさか」とざわめきが起こる。

困惑する表情を浮かべたままランダムに割り振られたテーブルに着いた参加者は、すぐさま司会のDJKEI氏の声で、視線を上に向ける。会場内を上空から撮影するドローンが飛び交い始めた。

続いて紹介されたのはリングアナウンサーのオッキー沖田氏。KEI氏の美声とは対象的な野太く力強い声が響くと、会場の扉が開いてマントに身を包んだ遠藤大会会長が登場した。

笑いと遠藤コールが巻き起こる中、リングに上がった遠藤大会会長は「式典と講演会は真剣に、漬物の未来やブランド育成について考える時間になったと思う。ここからは大いに盛り上がっていただきたい。手始めに、私の夢だったこれをやらせてほしい…1・2・3・ダー!」と会場中の声を揃えて唱和し、会場は熱気に包まれた。

続いて全漬連の秋本大典副会長が〝青コーナー〟から登場すると「漬物業界は今、大変なことがたくさんある。でも今日はせっかく全国から集まったので思い切り飲みながら、語り明かそう」とアナウンスにも負けない力強い声で乾杯の音頭を取った。

すると、テーブルに次々と運ばれてきたのは宇都宮市内の有名餃子店「宇都宮みんみん」と「香蘭」の餃子。会場横に出張屋台が設けられ、焼き立ての餃子が提供された。

またバイキング形式で提供された料理には県内企業が製造する漬物が素材利用されており、アレンジレシピ提案の場となった。ドリンクには栃木の地酒や次回開催地である宮崎の焼酎などが揃えられるなど、両県の絆がより一層深まった。

小腹が満たされた頃にふと照明が暗くなると、地元栃木で新しく結成された、栃木プロレスの選手入場にスポットが当てられた。鍛えられた肉体がぶつかり合い、場外乱闘が勃発するほど白熱した試合に参加者の視線が注がれた。

その後はテレビ東京「THEカラオケ★バトル」で番組史上最多12冠を獲得した栃木県足利市出身の堀優衣さんがリング上で圧倒的な歌唱力を披露。会場の心が一つになった。

宇都宮餃子や漬物レシピ、そして予想外の余興を肴に大いに盛り上がった交流会も終盤にさしかかると、リング上に宮崎漬協青年部が登壇。野﨑偉世実行委員長が「元気があれば少人数でも全国大会はできる、と栃木が証明してくれた。宮崎も負けずに来年へ向け準備していく。宮崎といえば自然、食、スポーツ。楽しんでいただける企画を用意するのでぜひお越しいただきたい」と声高らかに呼びかけた。

最後は栃木漬協の親会、青年部全員がリングに上がり、出席者にお礼の言葉が贈られ、盛会裏に幕を閉じた。(小林悟空)

元気があれば全国大会もできる!

第三部となる交流会は、驚きと感動の連続となった。会場に入った参加者の目にまず飛び込んできたのはプロレスリング。異質な存在感に「まさか」とざわめきが起こる。

困惑する表情を浮かべたままランダムに割り振られたテーブルに着いた参加者は、すぐさま司会のDJKEI氏の声で、視線を上に向ける。会場内を上空から撮影するドローンが飛び交い始めた。

続いて紹介されたのはリングアナウンサーのオッキー沖田氏。KEI氏の美声とは対象的な野太く力強い声が響くと、会場の扉が開いてマントに身を包んだ遠藤大会会長が登場した。

笑いと遠藤コールが巻き起こる中、リングに上がった遠藤大会会長は「式典と講演会は真剣に、漬物の未来やブランド育成について考える時間になったと思う。ここからは大いに盛り上がっていただきたい。手始めに、私の夢だったこれをやらせてほしい…1・2・3・ダー!」と会場中の声を揃えて唱和し、会場は熱気に包まれた。

続いて全漬連の秋本大典副会長が〝青コーナー〟から登場すると「漬物業界は今、大変なことがたくさんある。でも今日はせっかく全国から集まったので思い切り飲みながら、語り明かそう」とアナウンスにも負けない力強い声で乾杯の音頭を取った。

すると、テーブルに次々と運ばれてきたのは宇都宮市内の有名餃子店「宇都宮みんみん」と「香蘭」の餃子。会場横に出張屋台が設けられ、焼き立ての餃子が提供された。

またバイキング形式で提供された料理には県内企業が製造する漬物が素材利用されており、アレンジレシピ提案の場となった。ドリンクには栃木の地酒や次回開催地である宮崎の焼酎などが揃えられるなど、両県の絆がより一層深まった。

小腹が満たされた頃にふと照明が暗くなると、地元栃木で新しく結成された、栃木プロレスの選手入場にスポットが当てられた。鍛えられた肉体がぶつかり合い、場外乱闘が勃発するほど白熱した試合に参加者の視線が注がれた。

その後はテレビ東京「THEカラオケ★バトル」で番組史上最多12冠を獲得した栃木県足利市出身の堀優衣さんがリング上で圧倒的な歌唱力を披露。会場の心が一つになった。

宇都宮餃子や漬物レシピ、そして予想外の余興を肴に大いに盛り上がった交流会も終盤にさしかかると、リング上に宮崎漬協青年部が登壇。野﨑偉世実行委員長が「元気があれば少人数でも全国大会はできる、と栃木が証明してくれた。宮崎も負けずに来年へ向け準備していく。宮崎といえば自然、食、スポーツ。楽しんでいただける企画を用意するのでぜひお越しいただきたい」と声高らかに呼びかけた。

最後は栃木漬協の親会、青年部全員がリングに上がり、出席者にお礼の言葉が贈られ、盛会裏に幕を閉じた。(小林悟空)

【2023(令和5)年11月1日第5144号1~3面】

<全漬連> 関東・関西で試験実施

管理士1級試験4年ぶりに開催

全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)は10月29日、関東ブロック「漬物製造管理士技能評価試験」1級試験を東京都江東区の「男女共同参画推進センター」で実施した。

関東漬物協議会の加盟企業1都3県から6名(東京2名、神奈川1名、栃木1名、茨城2名)が受検した。試験委員は、関漬の関口悟副会長が務め、全漬連の真野康彦専務、鎌田洋行事務局長が運営のサポートに当たった。

1級は、筆記の学科試験並びに技能要素試験と合わせて、実技作業試験も行われた。1級試験は実技が必須となるため、コロナ下では調理施設のある会場が取れなかったため、令和元年9月以来4年ぶりの実施となった。

試験開始前、関口副会長が挨拶を行い「漬物製造管理士1級は、2・3級と比べると格が違う。本日受検されている皆さんは、各企業で品質管理や衛生管理を担当されている方々だと思うので、普段の仕事の力を発揮して、全員が合格するよう取り組んでほしい」と受検生を激励した。

続いて、試験実施内容の説明が行われ、学科試験は学問的な知識を評価試験するものではなく、作業の遂行に必要な正しい判断力及び知識の有無を判定することに主眼が置かれている。

技能要素試験は、漬物製造管理技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、イラスト、写真等を受検者に提示し、判断、判別などを行い、その技能を評価する。

実技作業試験は漬物製造の作業等の審査で、①原材料の裁断、成形②成形原材料に食塩を混ぜて下漬け③調味液を調整④下漬け材料を計量し、調味液を充填・包装して浅漬け漬物を製造‐の作業を行う。

説明後、12時半より学科試験、13時半過ぎから技能要素試験が行われた。続いて、15時から調理実習室で実技作業試験が行われ、当日の日程は全て滞りなく終了した。

合格者の発表は、全漬連ホームページで11月17日に行われる予定。

関東漬物協議会の加盟企業1都3県から6名(東京2名、神奈川1名、栃木1名、茨城2名)が受検した。試験委員は、関漬の関口悟副会長が務め、全漬連の真野康彦専務、鎌田洋行事務局長が運営のサポートに当たった。

1級は、筆記の学科試験並びに技能要素試験と合わせて、実技作業試験も行われた。1級試験は実技が必須となるため、コロナ下では調理施設のある会場が取れなかったため、令和元年9月以来4年ぶりの実施となった。

試験開始前、関口副会長が挨拶を行い「漬物製造管理士1級は、2・3級と比べると格が違う。本日受検されている皆さんは、各企業で品質管理や衛生管理を担当されている方々だと思うので、普段の仕事の力を発揮して、全員が合格するよう取り組んでほしい」と受検生を激励した。

続いて、試験実施内容の説明が行われ、学科試験は学問的な知識を評価試験するものではなく、作業の遂行に必要な正しい判断力及び知識の有無を判定することに主眼が置かれている。

技能要素試験は、漬物製造管理技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、イラスト、写真等を受検者に提示し、判断、判別などを行い、その技能を評価する。

実技作業試験は漬物製造の作業等の審査で、①原材料の裁断、成形②成形原材料に食塩を混ぜて下漬け③調味液を調整④下漬け材料を計量し、調味液を充填・包装して浅漬け漬物を製造‐の作業を行う。

説明後、12時半より学科試験、13時半過ぎから技能要素試験が行われた。続いて、15時から調理実習室で実技作業試験が行われ、当日の日程は全て滞りなく終了した。

合格者の発表は、全漬連ホームページで11月17日に行われる予定。

大阪で技能実習評価試験 初級・専門級で12名受験

【大阪支社】全日本漬物協同組合連合会が行う農産物漬物製造業技能実習評価試験の初級・専門級試験が10月22日、大阪市中央卸売市場本場業務管理棟で実施された。

調味漬メーカー1社からベトナム人8名、中国人4名の計12名の実習生が受験した。

阪本俊治氏(カカシ食研)が主席試験委員を、大阪府漬物事業協同組合(長谷川豊光理事長)の林野雅史副理事長、辻博文副理事長、堺共同漬物の林野賢寛次長が試験委員を務めた。

初級は、きゅうりの浅漬作りを行う実技から始まり、判断等試験、学科試験の順に進められた。

専門級は、判断等試験から始まり、大根の浅漬作りの実技試験で終了した。全試験、滞りなく終えることができた。

初級・専門級ともに受験生の手際の良さ、ペンの走り方を見て、全試験委員は「普段からしっかり作業を覚え、また知識を蓄えていることがよく分かる試験となった」と語った。

調味漬メーカー1社からベトナム人8名、中国人4名の計12名の実習生が受験した。

阪本俊治氏(カカシ食研)が主席試験委員を、大阪府漬物事業協同組合(長谷川豊光理事長)の林野雅史副理事長、辻博文副理事長、堺共同漬物の林野賢寛次長が試験委員を務めた。

初級は、きゅうりの浅漬作りを行う実技から始まり、判断等試験、学科試験の順に進められた。

専門級は、判断等試験から始まり、大根の浅漬作りの実技試験で終了した。全試験、滞りなく終えることができた。

初級・専門級ともに受験生の手際の良さ、ペンの走り方を見て、全試験委員は「普段からしっかり作業を覚え、また知識を蓄えていることがよく分かる試験となった」と語った。

東京で技能実習評価試験 関東の3社から計18名が受験

全日本漬物協同組合連合会が行う農産物漬物製造業技能実習評価試験が、10月25日に男女共同参画推進センター(東京都江東区)で実施された。

受験したのは、関東地区の漬物メーカー3社から、専門級が5名(全てベトナム人で男性2名、女性3名)、初級が13名(全てベトナム人で男性10名、女性3名)の計18名。

主席試験委員は、関東漬物協議会の関口悟副会長、試験委員は東京都漬物事業協同組合の丸山博史副理事長、中村秀一郎専務理事、岡田隆常務理事の3名で、全漬連事務局より真野康彦専務、鎌田洋行事務局長がサポートを務めた。

試験は、午前中に専門級の実技作業試験と学科試験・判断等試験(5名のうち、2名は実技のみ)が行われた。午後からは初級13名の試験が行われ、学科試験・判断等試験と実技作業試験の2組に振り分けて実施された。

試験は日本語で行われるため、試験開始前の注意事項説明は実習生管理団体から通訳が立ち合い、説明が行われた。

それぞれの試験は予定通り実施され、全て滞りなく終了した。

【2023(令和5)年11月1日第5144号4面】

受験したのは、関東地区の漬物メーカー3社から、専門級が5名(全てベトナム人で男性2名、女性3名)、初級が13名(全てベトナム人で男性10名、女性3名)の計18名。

主席試験委員は、関東漬物協議会の関口悟副会長、試験委員は東京都漬物事業協同組合の丸山博史副理事長、中村秀一郎専務理事、岡田隆常務理事の3名で、全漬連事務局より真野康彦専務、鎌田洋行事務局長がサポートを務めた。

試験は、午前中に専門級の実技作業試験と学科試験・判断等試験(5名のうち、2名は実技のみ)が行われた。午後からは初級13名の試験が行われ、学科試験・判断等試験と実技作業試験の2組に振り分けて実施された。

試験は日本語で行われるため、試験開始前の注意事項説明は実習生管理団体から通訳が立ち合い、説明が行われた。

それぞれの試験は予定通り実施され、全て滞りなく終了した。

【2023(令和5)年11月1日第5144号4面】

全漬連青年部会 第41回全国大会 栃木大会に213名

宮崎へ「青年の輪」伝達

全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会(遠藤栄一大会会長、菅野嘉弘実行委員長)が17日、栃木県宇都宮市のライトキューブ宇都宮で開催。昨年の広島大会に続き対面形式で開催された大会には自由民主党幹事長の茂木敏充氏ら多数の来賓をはじめ、全国から多くの青年部員が集い、213名の参加を得て大会式典、講演会、交流会と盛大に執り行われた。

開催テーマは「愛を込めて、自然・健康、そして、持続可能な開発へ」。これまでの全国大会から大きく変化させたことは、大会記念誌を発行せず会場で受け取る印刷物は大会の情報を閲覧できるQRコードが印字された名札のみ。横断幕や手土産もなくし、徹底的にコスト削減を図った。

全国的に青年部員が減少しており、解散や親会との合併などの動きが進んでいる。そのため、青年部会全国大会の継続も困難な状況となってきており、来年の宮崎大会以降の開催地は未定のままとなっている。

栃木県の青年部員は、遠藤大会会長と菅野実行委員長の2名のみ。親会の秋本薫理事長をはじめ、各組合加盟企業の協力もあり、当日の準備や進行等は滞りなく進んだ。

少人数でもアイデアを出しながら工夫を凝らし、成功を収めることができることを全国に発信。ペーパーレス、IT化、省力化、省人化など、SDGsにつながる取組は、今後の青年部会活動に向けたメッセージとなった。

第一部の大会式典で挨拶を行った遠藤大会会長は、「本日は愛と元気を持ち帰っていただき、栃木で学び新商品を作ったと言っていただけるような大会にしたい」と抱負を語り、茂木氏は「わが国の食料安全保障の強化に向けた取組を進めるために、国や地方公共団体のみならず農林業や食品加工業を担う皆さんの力は必要不可欠。世界に認められた和食文化の一翼を担う漬物業界の青年部の皆さんには、遠藤大会会長のものづくりこそ愛を込めて、という思いで大会に参加していただき、交流を深めて業界そして日本の持続可能な発展に向けてさらに活躍されることを祈念する」と漬物業界の将来を担う青年部員にエールを送った。

第二部では、協同組合宇都宮餃子会専務理事兼事務局長の鈴木章弘氏が「~宇都宮からブランド発信~官民一体による、餃子愛を込めたまちづくり」のテーマで講演。宇都宮に餃子を扱う店が誕生した歴史的な背景、ある市役所職員による熱い思いによって宇都宮餃子会が設立され、徐々に観光資源化されてブランド力が高まった経緯やポイントが紹介された。

会場内にリングが設置された第三部の交流会では、栃木プロレスが場外乱闘を含めた熱戦を目の前で繰り広げた他、テレビ東京「THE カラオケ★バトル」で番組史上最多12冠を獲得した栃木県足利市出身の堀優衣さんが圧倒的な歌唱力で出席者を魅了するなど、会場は熱狂と興奮に包まれた。

会場の脇に設置された屋台で焼かれた宇都宮餃子の他、県内企業の漬物を素材にした料理や県内のお酒が振舞われた。名札に記載された番号のテーブルに着くことで、異なる都府県の出席者にとって新たな出会いの場になる形となり、多くのテーブルで自己紹介や情報交換が行われた。

「青年の輪」は、栃木県から宮崎県漬物協同組合青年部に伝達。佐藤仁大会会長と野﨑偉世実行委員長はリングの上で来年10月4日に開催する宮崎大会をPR。業界にウェーブとイノベーションを起こすことを力強く宣言し、大会を締めくくった。【詳細次号】(千葉友寛)

【2023(令和5)年10月21日第5143号1面】

2級、3級計60名が受検

全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)は7日、東京都中小企業会館で関東ブロック「漬物製造管理士技能評価試験」を実施した。

関東漬物協議会(秋本大典会長)の加盟企業から2級18名、3級42名、計60名が受検した。2級並びに3級については、筆記のみの学科試験並びに技能要素試験で、試験委員は秋本会長、関漬の関口悟副会長が務め、全漬連の真野康彦専務、鎌田洋行事務局長、石渡智恵子氏が運営に当たった。

試験開始前、秋本会長が挨拶に立ち「本日受検されている皆さんは、各企業で品質管理や衛生管理を担当されている方々だと思う。夏場になると食中毒の発生が増え、過去には漬物でも死亡者が出る事件が起こった。漬物製造管理士は、漬物メーカーの健全な経営のために必要な資格なので、真剣に取り組んでほしい」と話した。

続いて、試験実施内容の説明を関口副会長が行った。学科試験は学問的な知識を評価試験するものではなく、作業の遂行に必要な正しい判断力及び知識の有無を判定することに主眼が置かれている。

技能要素試験は、漬物製造管理技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、イラスト、写真等を受検者に提示し、判断、判別などを行い、その技能を評価する試験である。

説明後、13時より学科試験、続いて14時過ぎから技能要素試験が行われ、試験は15時過ぎに滞りなく終了した。合格者の発表は、全漬連ホームページで10月30日に行われる予定。

また、1級試験は10月29日に東京都「江東区男女共同参画推進センター」で実施される。

関東漬物協議会(秋本大典会長)の加盟企業から2級18名、3級42名、計60名が受検した。2級並びに3級については、筆記のみの学科試験並びに技能要素試験で、試験委員は秋本会長、関漬の関口悟副会長が務め、全漬連の真野康彦専務、鎌田洋行事務局長、石渡智恵子氏が運営に当たった。

試験開始前、秋本会長が挨拶に立ち「本日受検されている皆さんは、各企業で品質管理や衛生管理を担当されている方々だと思う。夏場になると食中毒の発生が増え、過去には漬物でも死亡者が出る事件が起こった。漬物製造管理士は、漬物メーカーの健全な経営のために必要な資格なので、真剣に取り組んでほしい」と話した。

続いて、試験実施内容の説明を関口副会長が行った。学科試験は学問的な知識を評価試験するものではなく、作業の遂行に必要な正しい判断力及び知識の有無を判定することに主眼が置かれている。

技能要素試験は、漬物製造管理技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、イラスト、写真等を受検者に提示し、判断、判別などを行い、その技能を評価する試験である。

説明後、13時より学科試験、続いて14時過ぎから技能要素試験が行われ、試験は15時過ぎに滞りなく終了した。合格者の発表は、全漬連ホームページで10月30日に行われる予定。

また、1級試験は10月29日に東京都「江東区男女共同参画推進センター」で実施される。

【2023(令和5)年10月11日第5142号1面】

沢庵和尚や千利休の思想学ぶ

【大阪支社】関西漬物協会(平井達雄会長)は11日、大阪府堺市にある南宗寺と、さかい利晶の杜を訪問し研修会を行った。「沢庵」の名の由来である沢庵和尚や、日本文化の醸成へ多大な功績を残した千利休について学ぶ一日となった。

南宗寺に到着すると平井会長は「昨年『沢庵寺』と呼ばれる兵庫県出石の宗鏡寺の小原游堂住職に講演をお願いした縁で、ここ南宗寺の田島碩應老師をご紹介いただけた。漬物が縁を結び、沢庵和尚の教えに触れる機会を与えてくれることに感謝している」と挨拶した。

講演に立った田島老師は初めに、禅寺での修行において漬物は今でも欠かせないと語り「干してぬかに漬けた沢庵が不足した際には塩漬だけした大根を食べていたのだが、それが好きだった」と思い出を口にした。

南宗寺は、戦国最初の天下人となった三好長慶により創建された。当初は壮大な寺院を造営し、著名な禅僧が来住して自由貿易都市として栄えた堺の町衆文化の発展に寄与したとされる。大坂夏の陣でことごとく焼失したが、その再興に尽力したのが沢庵和尚だったと伝えられる。

沢庵和尚は徳川三代目将軍の家光ら大名、貴族らから帰依を受けていた。彼らへ授けた教えを象徴する言葉の一つが「殺人刀活人剣(せつじんとう かつにんけん)」。

殺人とは自らの迷いや執着、欲望を捨てることであり、殺人がなされなければ真の活人=衆生を助けることはできないとする言葉だ。田島老師は、戦乱を抑え、民を導き産業を発展させるためのアドバイスとしてこの言葉が投げられたとの解釈を示した。

講演を終えると一行は南宗寺を見学。山内には徳川家康の墓(東照宮)があり、徳川秀忠、家光の両将軍が相次いで訪問した記録があるように、徳川家にとって特別な場所だったようだ。

続いて、千利休に関連した展示を行う「さかい利晶の杜」を訪問した。千利休が設計した茶室「待庵」の内部に入り、当時の茶の湯の世界を体感。また懐石料理の原初の姿など食文化に関する展示も見られた。

その後はうどんすきの元祖である「美々卯」にて懇親会を実施。河島歳明研修委員長は、沢庵和尚や千利休の教えは今も通じるものがあるとして、この日の研修内容を振り返った。

また地元である堺共同漬物株式会社社長で全漬連副会長の林野雅史氏は「堺は貿易都市で、かつては『ものの始まりなんでも堺』と言われた。歴史を学ぶことは商品開発やブランド化にも重要なこと」と話し、堺の歴史にちなんだ自社商品を振る舞うなど、和やかな時間を過ごした。

南宗寺に到着すると平井会長は「昨年『沢庵寺』と呼ばれる兵庫県出石の宗鏡寺の小原游堂住職に講演をお願いした縁で、ここ南宗寺の田島碩應老師をご紹介いただけた。漬物が縁を結び、沢庵和尚の教えに触れる機会を与えてくれることに感謝している」と挨拶した。

講演に立った田島老師は初めに、禅寺での修行において漬物は今でも欠かせないと語り「干してぬかに漬けた沢庵が不足した際には塩漬だけした大根を食べていたのだが、それが好きだった」と思い出を口にした。

南宗寺は、戦国最初の天下人となった三好長慶により創建された。当初は壮大な寺院を造営し、著名な禅僧が来住して自由貿易都市として栄えた堺の町衆文化の発展に寄与したとされる。大坂夏の陣でことごとく焼失したが、その再興に尽力したのが沢庵和尚だったと伝えられる。

沢庵和尚は徳川三代目将軍の家光ら大名、貴族らから帰依を受けていた。彼らへ授けた教えを象徴する言葉の一つが「殺人刀活人剣(せつじんとう かつにんけん)」。

殺人とは自らの迷いや執着、欲望を捨てることであり、殺人がなされなければ真の活人=衆生を助けることはできないとする言葉だ。田島老師は、戦乱を抑え、民を導き産業を発展させるためのアドバイスとしてこの言葉が投げられたとの解釈を示した。

講演を終えると一行は南宗寺を見学。山内には徳川家康の墓(東照宮)があり、徳川秀忠、家光の両将軍が相次いで訪問した記録があるように、徳川家にとって特別な場所だったようだ。

続いて、千利休に関連した展示を行う「さかい利晶の杜」を訪問した。千利休が設計した茶室「待庵」の内部に入り、当時の茶の湯の世界を体感。また懐石料理の原初の姿など食文化に関する展示も見られた。

その後はうどんすきの元祖である「美々卯」にて懇親会を実施。河島歳明研修委員長は、沢庵和尚や千利休の教えは今も通じるものがあるとして、この日の研修内容を振り返った。

また地元である堺共同漬物株式会社社長で全漬連副会長の林野雅史氏は「堺は貿易都市で、かつては『ものの始まりなんでも堺』と言われた。歴史を学ぶことは商品開発やブランド化にも重要なこと」と話し、堺の歴史にちなんだ自社商品を振る舞うなど、和やかな時間を過ごした。

【2023(令和5)年9月21日第5140号2面】

【大阪支社】全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)が行う農産物漬物製造業技能実習評価試験の専門級試験が8月27日、広島県広島市の留学生会館で実施された。製造品目は「浅漬」でベトナム人実習生6名が受験した。

主席試験委員は広島県漬物製造業協同組合の山本千曲理事長が務め、試験委員を楠原幹生理事と株式会社山豊の沖本克也氏、獅子谷陽子氏が務めた。

試験は学科試験、実技試験(判断等試験、制作等作業試験)が行われ、滞りなく終了した。

主席試験委員は広島県漬物製造業協同組合の山本千曲理事長が務め、試験委員を楠原幹生理事と株式会社山豊の沖本克也氏、獅子谷陽子氏が務めた。

試験は学科試験、実技試験(判断等試験、制作等作業試験)が行われ、滞りなく終了した。

【2023(令和5)年9月11日第5139号2面】

「漬物」から野菜の消費拡大を考える

農林水産省は8月31日、「野菜の日(8月31日)」Webシンポジウム『~「漬物」から野菜の消費拡大を考える~』を開催。約350名が参加した。

野菜には豊富な栄養素が含まれ、食物繊維をはじめ、ビタミンやミネラルなどの重要な供給源となっているが、1人1日当たりの野菜摂取量の平均値は280g程度となっており、目標値の350gに届いていない。

そこで、農水省は本年がユネスコ無形文化遺産登録10周年を迎える和食に欠かせない存在である漬物に注目し、野菜の消費拡大に向けて、一般社団法人全国漬物漬物検査協会会長で東京家政大学大学院客員教授の宮尾茂雄氏が「つけもの‐その魅力と健康力‐」の演題で基調講演を行うとともに、時代にマッチした漬物の生産や食生活の中での新たな取り入れ方等について情報と意見を交換しながら、漬物への理解を深めることを目的にWebシンポジウムを実施した。

『野菜の日に、あらためて「漬物」から野菜の消費拡大を考える』をテーマにしたパネルディスカッション(モデレーター:農林水産省農産局園芸流通加工対策室長の宇井伸一氏)では、栃木県漬物工業協同組合理事長で株式会社アキモ社長の秋本薫氏、日本漬物産業同友会副会長で赤城フーズ株式会社社長の遠山昌子氏、独立行政法人農畜産業振興機構理事の上大田光成氏、株式会社カロニック・ダイエット・スタジオ主宰の竹内冨貴子氏がそれぞれの活動や取組などを紹介。漬物の魅力を広く深く発信した。

野菜には豊富な栄養素が含まれ、食物繊維をはじめ、ビタミンやミネラルなどの重要な供給源となっているが、1人1日当たりの野菜摂取量の平均値は280g程度となっており、目標値の350gに届いていない。

そこで、農水省は本年がユネスコ無形文化遺産登録10周年を迎える和食に欠かせない存在である漬物に注目し、野菜の消費拡大に向けて、一般社団法人全国漬物漬物検査協会会長で東京家政大学大学院客員教授の宮尾茂雄氏が「つけもの‐その魅力と健康力‐」の演題で基調講演を行うとともに、時代にマッチした漬物の生産や食生活の中での新たな取り入れ方等について情報と意見を交換しながら、漬物への理解を深めることを目的にWebシンポジウムを実施した。

『野菜の日に、あらためて「漬物」から野菜の消費拡大を考える』をテーマにしたパネルディスカッション(モデレーター:農林水産省農産局園芸流通加工対策室長の宇井伸一氏)では、栃木県漬物工業協同組合理事長で株式会社アキモ社長の秋本薫氏、日本漬物産業同友会副会長で赤城フーズ株式会社社長の遠山昌子氏、独立行政法人農畜産業振興機構理事の上大田光成氏、株式会社カロニック・ダイエット・スタジオ主宰の竹内冨貴子氏がそれぞれの活動や取組などを紹介。漬物の魅力を広く深く発信した。

漬物は世界に誇る日本の伝統食品でありながら、多様化する日本人の食生活の中にあって馴染みの薄い存在となっている。漬物の主な原料は野菜であり、食物繊維をはじめ、ビタミンやミネラルなどの重要な栄養素の供給源であることから、農水省では野菜摂取の一つの手段として漬物に着目。その魅力と特徴を広く発信した。

開会挨拶を行った農林水産大臣政務官の角田秀穂氏は、「本年の野菜の日(8月31日)は、『「漬物」から野菜の消費拡大を考える』をテーマに、時代にマッチした生産や食生活の中での新たな取り入れ方等について専門家からお話をいただき、理解を深めるとともに漬物の良さを知っていだくきっかけになることを願っている」と語った。

宮尾氏が基調講演 高塩との固定概念払拭へ

「漬物‐その魅力と健康力‐」の演題で基調講演を行った宮尾氏は、和食の基本である「一汁三菜」においてご飯と香の物(漬物)は前提であり、奈良時代以前より食されてきた歴史を説明。「漬物は野菜の優れた調理法」と生と加熱の中間で、栄養成分の損失が少ないなど生の良さも残った調理法だと紹介した。

漬物の旨さを引き出す3つの作用として、浸透圧作用、酵素作用、発酵作用を挙げ、発酵作用は乳酸菌などによる酸味、うま味を生成する。野菜(生)と漬物の比較では、「同じ量(カサ)であれば漬物の方が生より2倍くらい多くの野菜を摂ることができる」と効率良く野菜を摂取できることを強調した。

「漬物はどうしても塩分が多いというイメージがある」と述べた宮尾氏は、塩と健康、漬物の食塩濃度が低下していることを指摘し、主な食品(常食量)に含まれる塩分量について解説した。「日本人の食事摂取基準」(2020年版・厚労省)の食塩摂取量目標値は成人男性が1日7・5g、成人女性が同6・5g。「塩と健康」の考察では、食塩摂取(現状)と健康障害の直接的因果関係は明確ではない。野菜や果物に多く含まれるカリウムの十分な摂取が推奨される。主な食品(常食量)に含まれる塩分量を見ると、漬物の食塩含量が多くないことが分かる。

漬物は野菜を食べる一つの手段

都道府県別平均寿命(2015年)を見ると、長野県は男性が2位で女性が1位。また、同県の都道府県別食塩摂取量(2016年)は男性が3位で女性が1位で食塩摂取量が高いのだが、同県の野菜消費量(2016年)は男性、女性ともに1位と野菜も多く摂っている。漬物は生より多くの食物繊維を摂取でき、発酵漬物は植物由来乳酸菌の宝庫と言える。

最後に「漬物にはナトリウムが含まれているが、常食量としては少ない。また、野菜に含まれるカリウムを摂ることによってナトリウムが排出される。漬物の食塩濃度は低下しており、塩分が高いという固定概念を払拭して野菜を食べる一つの手段として理解していただきたい」とまとめた。

「漬物‐その魅力と健康力‐」の演題で基調講演を行った宮尾氏は、和食の基本である「一汁三菜」においてご飯と香の物(漬物)は前提であり、奈良時代以前より食されてきた歴史を説明。「漬物は野菜の優れた調理法」と生と加熱の中間で、栄養成分の損失が少ないなど生の良さも残った調理法だと紹介した。

漬物の旨さを引き出す3つの作用として、浸透圧作用、酵素作用、発酵作用を挙げ、発酵作用は乳酸菌などによる酸味、うま味を生成する。野菜(生)と漬物の比較では、「同じ量(カサ)であれば漬物の方が生より2倍くらい多くの野菜を摂ることができる」と効率良く野菜を摂取できることを強調した。

「漬物はどうしても塩分が多いというイメージがある」と述べた宮尾氏は、塩と健康、漬物の食塩濃度が低下していることを指摘し、主な食品(常食量)に含まれる塩分量について解説した。「日本人の食事摂取基準」(2020年版・厚労省)の食塩摂取量目標値は成人男性が1日7・5g、成人女性が同6・5g。「塩と健康」の考察では、食塩摂取(現状)と健康障害の直接的因果関係は明確ではない。野菜や果物に多く含まれるカリウムの十分な摂取が推奨される。主な食品(常食量)に含まれる塩分量を見ると、漬物の食塩含量が多くないことが分かる。

漬物は野菜を食べる一つの手段

都道府県別平均寿命(2015年)を見ると、長野県は男性が2位で女性が1位。また、同県の都道府県別食塩摂取量(2016年)は男性が3位で女性が1位で食塩摂取量が高いのだが、同県の野菜消費量(2016年)は男性、女性ともに1位と野菜も多く摂っている。漬物は生より多くの食物繊維を摂取でき、発酵漬物は植物由来乳酸菌の宝庫と言える。

最後に「漬物にはナトリウムが含まれているが、常食量としては少ない。また、野菜に含まれるカリウムを摂ることによってナトリウムが排出される。漬物の食塩濃度は低下しており、塩分が高いという固定概念を払拭して野菜を食べる一つの手段として理解していただきたい」とまとめた。

パネルディスカッション 秋本薫氏と遠山昌子氏が登壇

漬物で野菜摂取量を底上げ

パネルディスカッションは、『野菜の日に、あらためて「漬物」から野菜の消費拡大を考える』をテーマに、農林水産省農産局園芸流通加工対策室長の宇井伸一氏がモデレーターを務めて進行した。

宇井氏は野菜の供給状況、生産動向、用途別仕向け量、漬物の生産量の推移、家計における漬物の消費動向、野菜の消費拡大の取組事例について説明を行い、測定機器を利用した野菜摂取量の見える化や令和5年度事業について紹介した。

秋本氏は『野菜をたくさん食べられる!「浅漬け」の魅力』のテーマで、同社の取組や商品、全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)が実施している漬物グランプリなどの活動を紹介。自社製品では「大きいものだと食べきれない」というニーズに応えて少人数向けのプチカップシリーズを販売している。

同社製品の基礎研究については、「九州産業大学生命科学部およびウエルシーライフラボとの共同研究により、当社の浅漬けは昔ながらの漬物と同じ発酵過程を経る安全安心な発酵食品であるということが初めて明らかになった。浅漬けにすることで野菜のかさが減り、たくさん食べることができる。また、加熱殺菌をしていないので野菜の栄養と食物繊維を効率よく摂取できる」と浅漬けの特徴と魅力を伝えた。

パネルディスカッションは、『野菜の日に、あらためて「漬物」から野菜の消費拡大を考える』をテーマに、農林水産省農産局園芸流通加工対策室長の宇井伸一氏がモデレーターを務めて進行した。

宇井氏は野菜の供給状況、生産動向、用途別仕向け量、漬物の生産量の推移、家計における漬物の消費動向、野菜の消費拡大の取組事例について説明を行い、測定機器を利用した野菜摂取量の見える化や令和5年度事業について紹介した。

秋本氏は『野菜をたくさん食べられる!「浅漬け」の魅力』のテーマで、同社の取組や商品、全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)が実施している漬物グランプリなどの活動を紹介。自社製品では「大きいものだと食べきれない」というニーズに応えて少人数向けのプチカップシリーズを販売している。

同社製品の基礎研究については、「九州産業大学生命科学部およびウエルシーライフラボとの共同研究により、当社の浅漬けは昔ながらの漬物と同じ発酵過程を経る安全安心な発酵食品であるということが初めて明らかになった。浅漬けにすることで野菜のかさが減り、たくさん食べることができる。また、加熱殺菌をしていないので野菜の栄養と食物繊維を効率よく摂取できる」と浅漬けの特徴と魅力を伝えた。

遠山氏は「群馬の梅とともに~漬物を作り続けて130年~」のテーマで、自社の取組と群馬の梅について言及した。遠山社長は2005年に宝塚歌劇団を卒業して実家の赤城フーズに入社し、2018年に6代目社長に就任した。

同社は1893年に「小田原屋」として創業し、本年11月に130周年を迎える。1971年に世界で初めて「カリカリ梅」の開発に成功し、現在はカリカリ梅をはじめとした梅製品を中心に製造し、全国に販売している。

カリカリ梅はカリッとした食感でヒット商品となり、昭和50年代にハーフドライで個包装された形態となった。「食卓の一品だった梅に新たな存在価値が生まれ、現在はお菓子として親しまれている」と述べ、話題となった同社の「熱中カリカリ梅」(2009年発売)と「梅ジェンヌ」(2015年発売)を紹介した。

同社は1893年に「小田原屋」として創業し、本年11月に130周年を迎える。1971年に世界で初めて「カリカリ梅」の開発に成功し、現在はカリカリ梅をはじめとした梅製品を中心に製造し、全国に販売している。

カリカリ梅はカリッとした食感でヒット商品となり、昭和50年代にハーフドライで個包装された形態となった。「食卓の一品だった梅に新たな存在価値が生まれ、現在はお菓子として親しまれている」と述べ、話題となった同社の「熱中カリカリ梅」(2009年発売)と「梅ジェンヌ」(2015年発売)を紹介した。

独立行政法人農畜産業振興機構理事の上大田光成氏は、同機構の主な取組を紹介。野菜生産を支える制度として、野菜生産出荷安定法(昭和41年制定)に基づき、生産地域における生産・出荷の安定を図り、消費者へ安定的な国産野菜の供給を目的に野菜価格安定制度を運営している。

野菜価格の変動による収入の減少を補填し、経営の安定と次期作の確保に寄与する指定野菜価格安定制度、契約取引に係るリスクを軽減するためタイプ別で支援する契約野菜安定供給事業(価格低落タイプ、出荷調整タイプ、数量確保タイプ)などがある。

国産やさいの生産者と実需者を結ぶマッチングサイト「ベジマチ」を運営している。同サイトでは購入したい野菜などの検索ができる他、メッセージ機能を使った個別商談なども行うことができる。令和5年8月28日現在の登録者数は506名(生産者314名、実需者192名)。上大田氏は、「季節をまたいで野菜が必要な時や加工場の近くで調達したい場合など、新しいニーズがつかめる可能性がある。サイトの登録、利用は全て無料なので、野菜の利用促進につなげていただきたい」とPRした。

株式会社竹内冨貴子・カロニック・ダイエット・スタジオダイエット・クリエイターの竹内冨貴子氏(管理栄養士)は、「下味漬物のすすめ」として、下味程度(野菜の重量の0・5%~0・7%)の塩分で余分な水分を取り、冷蔵庫で保存(2~3日)できて色々な料理に活用できる素材として推奨。下味漬物を使用する際は下処理が不要で時短料理ができ、食品ロス削減にもつながる。

栄養面以外の野菜を摂るメリットとして、「献立のバラエティーが豊かになり、彩りがきれいな食卓が演出できる。低カロリーで食べ応えがある。また、季節感や様々な香りと食感も味わえる」と述べ、下味漬物を利用したレシピを紹介。最後に「食品には栄養的機能、嗜好的機能、生理的機能の3つがある」と整腸作用や免疫機能の調整など、生命の維持などに必要な機能を果たしていることを強調した。

【2023(令和5)年9月11日第5139号1、3面】

野菜価格の変動による収入の減少を補填し、経営の安定と次期作の確保に寄与する指定野菜価格安定制度、契約取引に係るリスクを軽減するためタイプ別で支援する契約野菜安定供給事業(価格低落タイプ、出荷調整タイプ、数量確保タイプ)などがある。

国産やさいの生産者と実需者を結ぶマッチングサイト「ベジマチ」を運営している。同サイトでは購入したい野菜などの検索ができる他、メッセージ機能を使った個別商談なども行うことができる。令和5年8月28日現在の登録者数は506名(生産者314名、実需者192名)。上大田氏は、「季節をまたいで野菜が必要な時や加工場の近くで調達したい場合など、新しいニーズがつかめる可能性がある。サイトの登録、利用は全て無料なので、野菜の利用促進につなげていただきたい」とPRした。

株式会社竹内冨貴子・カロニック・ダイエット・スタジオダイエット・クリエイターの竹内冨貴子氏(管理栄養士)は、「下味漬物のすすめ」として、下味程度(野菜の重量の0・5%~0・7%)の塩分で余分な水分を取り、冷蔵庫で保存(2~3日)できて色々な料理に活用できる素材として推奨。下味漬物を使用する際は下処理が不要で時短料理ができ、食品ロス削減にもつながる。

栄養面以外の野菜を摂るメリットとして、「献立のバラエティーが豊かになり、彩りがきれいな食卓が演出できる。低カロリーで食べ応えがある。また、季節感や様々な香りと食感も味わえる」と述べ、下味漬物を利用したレシピを紹介。最後に「食品には栄養的機能、嗜好的機能、生理的機能の3つがある」と整腸作用や免疫機能の調整など、生命の維持などに必要な機能を果たしていることを強調した。

【2023(令和5)年9月11日第5139号1、3面】

香乃物祭で業界繁栄を祈願

【大阪支社】日本唯一の漬物祖神である萱津神社(青木知治宮司、愛知県あま市)では21日、毎年恒例の『香乃物祭』が執り行われた。

参列した業界関係者は、公益社団法人愛知県漬物協会(曾我公彦会長)の会員の他、全日本漬物協同組合連合会の中園雅治会長、真野康彦専務理事も駆け付けた。一般参列としては、近隣の小学生約20名が先生の同行で、また隣人、知人も数多く訪れた。当日参列できなかった全国の漬物関連企業、団体からは多数の奉納・寄進が寄せられた。

香乃物祭では、本殿祭と漬け込み神事を斎行後、会場を神社内の会館に移し、業界関係者で直会を行うのが通例となっている。

本殿祭では祝詞の奏上や玉串奉奠などの儀式が行われ、愛知県漬物協会は全国の団体を代表して祈祷を受けた。全漬連の中園会長、愛知漬協の曾我会長、栗田和典副会長は衣冠装束に身を包んだ。

続く漬け込み神事では、神社が用意した茄子、大根、かりもり、白菜等の野菜と塩を小学生を含めた一般参列者も交えてお供えした。厳かな雰囲気の下、業界関係者は神事に臨み、漬物業界のさらなる繁栄を祈念しながら、一つ一つ丁寧に、瓶へ野菜と塩を投入した。

その後、業界関係者だけで神社内の会館に移動すると、御神酒で直会を行った。同神社の青木宮司は「猛暑の中、本神事に参列いただき感謝している。神社では本日、漬物の即売会も実施することができて、運営に手助けいただいた愛知漬協の青年会の方々にも感謝を申し上げる。常日頃、漬物が食生活でより親しまれる存在になることを祈念している」と挨拶した。

来賓の中園会長は「今日は初めて萱津神社の神事に参列することができ、業界の安寧と漬物のより一層の普及をお祈りした。お祈りしていると、ここ数年、大根や高菜の不作に頭を悩まされていたのだが、今年は豊作になるだろうとポジティブな気持ちになれた」と語った。

最後に曾我会長は「コロナ禍でも当組合企業は、全体的に巣ごもり需要の恩恵を受けることができて、全国的にも打撃の少ない県となったようだ。ただ、まだお土産需要はコロナ前ほど戻っておらず、回復は長い目で見る必要があると思っている。私は業界の最大の課題は原料野菜の確保だと捉えている。心を込めて、今日は豊作を祈念した」と締めくくった。

香乃物祭に先立ち同日開催された愛知漬協の理事会では、協会のウェブサイトの更新を事務局が主体となり検討していくこと、他には県の社会福祉協議会を通じて県内の子ども食堂に漬物を寄付する計画が話し合われた。

11月5日には、名古屋市の金山総合駅イベント広場で実施の「あいちの農林水産フェア」に青年会が主体で出店し、加盟企業の漬物をチャリティー販売することが告知された。

参列した業界関係者は、公益社団法人愛知県漬物協会(曾我公彦会長)の会員の他、全日本漬物協同組合連合会の中園雅治会長、真野康彦専務理事も駆け付けた。一般参列としては、近隣の小学生約20名が先生の同行で、また隣人、知人も数多く訪れた。当日参列できなかった全国の漬物関連企業、団体からは多数の奉納・寄進が寄せられた。

香乃物祭では、本殿祭と漬け込み神事を斎行後、会場を神社内の会館に移し、業界関係者で直会を行うのが通例となっている。

本殿祭では祝詞の奏上や玉串奉奠などの儀式が行われ、愛知県漬物協会は全国の団体を代表して祈祷を受けた。全漬連の中園会長、愛知漬協の曾我会長、栗田和典副会長は衣冠装束に身を包んだ。

続く漬け込み神事では、神社が用意した茄子、大根、かりもり、白菜等の野菜と塩を小学生を含めた一般参列者も交えてお供えした。厳かな雰囲気の下、業界関係者は神事に臨み、漬物業界のさらなる繁栄を祈念しながら、一つ一つ丁寧に、瓶へ野菜と塩を投入した。

その後、業界関係者だけで神社内の会館に移動すると、御神酒で直会を行った。同神社の青木宮司は「猛暑の中、本神事に参列いただき感謝している。神社では本日、漬物の即売会も実施することができて、運営に手助けいただいた愛知漬協の青年会の方々にも感謝を申し上げる。常日頃、漬物が食生活でより親しまれる存在になることを祈念している」と挨拶した。

来賓の中園会長は「今日は初めて萱津神社の神事に参列することができ、業界の安寧と漬物のより一層の普及をお祈りした。お祈りしていると、ここ数年、大根や高菜の不作に頭を悩まされていたのだが、今年は豊作になるだろうとポジティブな気持ちになれた」と語った。

最後に曾我会長は「コロナ禍でも当組合企業は、全体的に巣ごもり需要の恩恵を受けることができて、全国的にも打撃の少ない県となったようだ。ただ、まだお土産需要はコロナ前ほど戻っておらず、回復は長い目で見る必要があると思っている。私は業界の最大の課題は原料野菜の確保だと捉えている。心を込めて、今日は豊作を祈念した」と締めくくった。

香乃物祭に先立ち同日開催された愛知漬協の理事会では、協会のウェブサイトの更新を事務局が主体となり検討していくこと、他には県の社会福祉協議会を通じて県内の子ども食堂に漬物を寄付する計画が話し合われた。

11月5日には、名古屋市の金山総合駅イベント広場で実施の「あいちの農林水産フェア」に青年会が主体で出店し、加盟企業の漬物をチャリティー販売することが告知された。

【2023(令和5)年8月21日第5138号1面】

全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)は9日、群馬県佐波郡玉村町の「玉村町文化センター」にて、外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験を実施した。

今回は、群馬県内で実習生を受け入れている漬物メーカー3社から監理団体への申込みを受け、ベトナム人5名、ミャンマー人3名の計8名(初級5名、専門級3名)が受験した。

群馬県漬物協同組合の設楽英世常務理事、村岡優年副理事長、全漬連の鎌田洋行事務局長が試験委員、米岡美江子氏が補佐を務めた。

試験は、実技(作業)試験、判断等試験、学科試験の順で行われ、滞りなく終了した。

今回は、群馬県内で実習生を受け入れている漬物メーカー3社から監理団体への申込みを受け、ベトナム人5名、ミャンマー人3名の計8名(初級5名、専門級3名)が受験した。

群馬県漬物協同組合の設楽英世常務理事、村岡優年副理事長、全漬連の鎌田洋行事務局長が試験委員、米岡美江子氏が補佐を務めた。

試験は、実技(作業)試験、判断等試験、学科試験の順で行われ、滞りなく終了した。

【2023(令和5)年8月21日第5138号2面】

全漬連 梅分科会

リモートで梅分科会開催

若い世代に梅の魅力を発信

全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)は7日、梅分科会(中田吉昭会長)をWeb会議にてリモート開催。21名が参加した。例年、同分科会は各地の梅の収穫と漬け込みが終わった時期に東京で開催していたが、今年は新型コロナ感染の影響によりリモート形式での開催となった。

開会の挨拶を行った中田会長は、「毎年、その年の作柄や売れ行きなどについて情報交換会を行っている。今年も恒例の分科会を開催させていただくので、ご協力をお願いしたい」と述べた。

【①製品(国内産及び海外産)の販売状況について】《東京》昨年の6月から8月は猛暑で売れ行きが良く、今年の上半期は前年比97%。今年は7月中旬から暑くなってきたこともあり発注量が増加。昨年に追いつきつつある。会社全体の売上としては7月までで前年比99・9%とほぼ前年並み。

バイヤーの買い意欲が強まっている。情報を集めていて、引き合いも強い。ギフトはおだやか。

《山梨》暑くなってきたタイミングで活発な動きとなってきており、現在が出荷のピーク。だが、サイズによっては原料が切れているため、販売することができてない。

《群馬》例年、夏場は好調に動いており、今年も良い動きとなっている。7月に東京ビッグサイトで開催された猛暑対策展では、熱中症対策や塩分補給に関する熱量が上がってきていることを実感した。

《和歌山》2018年の夏は、林修さんのテレビ番組で梅が紹介されたタイミングと7月の猛暑が重なり、梅ブームが発生。POSデータで見ると、年間の売れ行きは前年比120%となった。そこから需要が落ち着いて毎年5%ずつ下がっていたが、今年に入って下げ止まり、昨夏に続いて今年の夏も売れている。

《中国》作柄が悪く、円安も進行しているため価格改定を実施。それでも売れ行きに大きな変化はなく、順調に売れている。

【国内産の作柄と漬込み状況について、国内産原料の在庫状況と見通しについて】

《長野》小梅は豊作が期待されていたが、そこまでの作柄ではなかった。だが、昨年よりは良好で、予定していた量は収穫できた。

《山梨》小梅は兼業農家が多いため、収穫作業が土日に集中する。作柄は悪くなかったが、5月7日と14日(ともに日曜日)に雨が降って収穫ができず、収量を押し下げる要因となった。カリカリ用で収穫できなかった梅は梅干し用として収穫し、平年の1割くらい多くなった。

《群馬》今年の生育は順調で各社必要量を確保できたようだ。今年は豊作型と言われているが、JAはぐくみ管轄の収穫量は1600tだった。豊作となった平成30年の2600tで、翌年は1600t。以前よりは減少傾向で、今後についても増える要素はない。昨年は不作で850tに留まり、厳しい状況だった。今年は1年販売できる量が確保できた。

《和歌山》今年の作柄も良かった。6月の頭に台風の影響なのか、かなりの梅が落ちた。青果は別にして漬け込み量は過去10年の平均的な量で平年並み。サイズは2L、3L中心でやや小ぶり。台風で傷が入ったことや雨が多くてススが入るなど、秀品率はやや悪い。3年連続の良い作柄となり、今年も十分な量が漬け込まれ、産地の在庫は余裕がある。今年の原料価格はまだ出ていないが、弱含みになる見通し。

《中国》カリカリ用の作柄は良く、漬け込みも順調。梅干し用は着果時期の低温、その後の干ばつなどの影響があり、収穫量は7万t(平年は11万t)で6~7割作。中国国内の需要については大きな増減がなく、安定している。

【総括】

紀州梅は原料に余裕があり、不作が続いていた小梅も原料を確保することができた。暑い日が続いていることで販売は順調となっている。生産農家の収入や梅の価値を守るためにも価格訴求の売り方は、上策とは言えない。SNSなどを活用し、若い世代に梅の魅力を発信して全体の底上げを図ることが重要だ。

【2023(令和5年)8月11日第5137号1面】

全漬連青年部大会第41回栃木大会 栃木より愛を込めて

参加申し込み締め切り迫る

応募フォームから7月31日まで

皆様には日頃より当組合の運営にご指導ご鞭撻を賜り、厚く御礼を申し上げます。

この度、全日本漬物協同組合連合会青年部の全国大会を栃木において開催致します。

つきましては、以下の通りご案内申し上げますので是非、ご参加ください。

第41回となる大会を栃木県で開催させていただくことを大変光栄に思います。栃木県の大会テーマは、漬物に愛を込めて、これからの漬物業界の継続にちなんで、「愛を込めて、自然・健康、そして、持続可能な開発へ」としました。栃木県には、観光は日光、大谷石など、多くの観光地、さらに、本大会では、栃木の漬物の食提案、栃木県産のお酒、ワイン、焼酎を皆様にご案内します。

また、漬物愛を大会で皆様にお伝えして、宇都宮餃子会から餃子を宇都宮から日本に発信したブランディングのお話は、我々の業界や企業にも大いに参考になるものと考えています。

栃木大会が、皆様の心の1ページに残る大会になりますよう、組合員一同心よりおもてなしをさせていただきますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

この度、全日本漬物協同組合連合会青年部の全国大会を栃木において開催致します。

つきましては、以下の通りご案内申し上げますので是非、ご参加ください。

第41回となる大会を栃木県で開催させていただくことを大変光栄に思います。栃木県の大会テーマは、漬物に愛を込めて、これからの漬物業界の継続にちなんで、「愛を込めて、自然・健康、そして、持続可能な開発へ」としました。栃木県には、観光は日光、大谷石など、多くの観光地、さらに、本大会では、栃木の漬物の食提案、栃木県産のお酒、ワイン、焼酎を皆様にご案内します。

また、漬物愛を大会で皆様にお伝えして、宇都宮餃子会から餃子を宇都宮から日本に発信したブランディングのお話は、我々の業界や企業にも大いに参考になるものと考えています。

栃木大会が、皆様の心の1ページに残る大会になりますよう、組合員一同心よりおもてなしをさせていただきますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

【大会開催概要】

▼開催日:令和5年10月17日(火)

▼会場:ライトキューブ宇都宮大ホール 栃木県宇都宮市宮みらい1‐20(JR「宇都宮駅」東口直結) TEL028‐611‐5522

▼参加費:2万円(宿泊費別)

▼参加申込:入力フォーマット(Excel様式)にご記入の上、E‐mailにてお申し込み下さい。また栃木県漬物工業協同組合のホームページより登録をお願いします。全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会【栃木大会のご案内】‐栃木県漬物工業協同組合(tochitsuke.com)

▼申込期日:令和5年7月1日(土)~令和5年7月31日(月)まで

▼振込先:足利銀行 大田原支店(店番号180) 普通口座 3467113

▼口座名義:栃木県漬物工業協同組合理事長秋本薫 ※振込手数料はご負担お願いします。

【大会スケジュール】

▼会場:ライトキューブ宇都宮大ホール 栃木県宇都宮市宮みらい1‐20(JR「宇都宮駅」東口直結) TEL028‐611‐5522

▼参加費:2万円(宿泊費別)

▼参加申込:入力フォーマット(Excel様式)にご記入の上、E‐mailにてお申し込み下さい。また栃木県漬物工業協同組合のホームページより登録をお願いします。全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会【栃木大会のご案内】‐栃木県漬物工業協同組合(tochitsuke.com)

▼申込期日:令和5年7月1日(土)~令和5年7月31日(月)まで

▼振込先:足利銀行 大田原支店(店番号180) 普通口座 3467113

▼口座名義:栃木県漬物工業協同組合理事長秋本薫 ※振込手数料はご負担お願いします。

【大会スケジュール】

▼11:00~11:45 全日本漬物協同組合連合会青年部会全国ブロック幹事会議

▼12:00~13:30 全日本漬物協同組合連合会青年部会全国部会長会議

▼13:00~ 受付開始

▼14:00~15:30 【第一部】大会式典

▼15:45~17:00 【第二部】講演会 協同組合宇都宮餃子会専務理事兼事務局長 鈴木章弘氏

~宇都宮からブランド発信~「官民一体による、餃子愛を込めたまちづくり」

▼17:15~19:00 【第三部】交流会 アトラクション、堀優衣ミニライブ

※宿泊は各自ご手配の程よろしくお願い致します。

【2日目】

※ゴルフコンペや観光コース等は、特に設定しておりません。栃木県漬物工業協同組合のホームページに観光のご案内を掲載しております。各自ご予定の程、どうぞよろしくお願い致します。

▼12:00~13:30 全日本漬物協同組合連合会青年部会全国部会長会議

▼13:00~ 受付開始

▼14:00~15:30 【第一部】大会式典

▼15:45~17:00 【第二部】講演会 協同組合宇都宮餃子会専務理事兼事務局長 鈴木章弘氏

~宇都宮からブランド発信~「官民一体による、餃子愛を込めたまちづくり」

▼17:15~19:00 【第三部】交流会 アトラクション、堀優衣ミニライブ

※宿泊は各自ご手配の程よろしくお願い致します。

【2日目】

※ゴルフコンペや観光コース等は、特に設定しておりません。栃木県漬物工業協同組合のホームページに観光のご案内を掲載しております。各自ご予定の程、どうぞよろしくお願い致します。

【2023(令和5年)7月21日第5135号19面】

関西漬物協会 安全衛生講習会を実施

続いて、同課食品表示グループの松木悦子総括主査が「食品の表示について(主にアレルギー表示について)」をテーマに講師を務めた。

令和5年3月9日、消費者庁より食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公表され、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」が追加された(表示改正の猶予期間は令和7年3月31日まで)。

アレルギー表示は本来「個別表示」が原則である。特定原材料等を原材料として含んでいる場合、該当する原材料名の直後に「(〇〇を含む)」と表示し、特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合は「(〇〇由来)」と表示する。ただし、複数の原材料に同じ特定原材料等が含まれている場合、いずれかで含むことを表示すれば、それ以外で表示を省略できる、と解説した。

なお個別表示を行う場合、特定原材料を含む旨を省略できる「代替表記」があり、例えば卵の場合は「玉子」や「エッグ」と表記していれば、含む旨は省略が可能。同様に省略可能な拡大表記として「厚焼玉子」「ハムエッグ」でも足りるとされている。しかし、「卵白」「卵黄」は特定原材料 (卵)を含んでいるが、事故防止の観点から卵を含む旨の表示を省略することは不可である。

また、個別表示以外にも、「一括表示」があり、当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後に「(一部に〇〇・△△を含む)」と表示することが可能である。

松木氏は「食品表示は一度作ったら終わりではなく定期的な表示の見直しが必須。表示の欠落や誤りは違反になる恐れがある。食材として使用している原材料についてもこの機会に確認してほしい」と強調した。

最後に、消費者庁は令和4年3月に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定し、「無添加」「〇〇不使用」という添加物の不使用表示に関する具体的な留意事項がまとめられた。消費者の誤解を招くような不使用表示を防止することが目的で、令和6年3月末までに表示の見直しを行うことが求められている。

松木氏は「行政へ相談する時は、聞きたい項目がどの事項に充てはまるか、その事項に相談対応可能な窓口はどこかを調べて、よく情報整理してから問い合わせてほしい」と語り、締めくくった。

令和5年3月9日、消費者庁より食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公表され、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」が追加された(表示改正の猶予期間は令和7年3月31日まで)。

アレルギー表示は本来「個別表示」が原則である。特定原材料等を原材料として含んでいる場合、該当する原材料名の直後に「(〇〇を含む)」と表示し、特定原材料等に由来する添加物を含む食品の場合は「(〇〇由来)」と表示する。ただし、複数の原材料に同じ特定原材料等が含まれている場合、いずれかで含むことを表示すれば、それ以外で表示を省略できる、と解説した。

なお個別表示を行う場合、特定原材料を含む旨を省略できる「代替表記」があり、例えば卵の場合は「玉子」や「エッグ」と表記していれば、含む旨は省略が可能。同様に省略可能な拡大表記として「厚焼玉子」「ハムエッグ」でも足りるとされている。しかし、「卵白」「卵黄」は特定原材料 (卵)を含んでいるが、事故防止の観点から卵を含む旨の表示を省略することは不可である。

また、個別表示以外にも、「一括表示」があり、当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後に「(一部に〇〇・△△を含む)」と表示することが可能である。

松木氏は「食品表示は一度作ったら終わりではなく定期的な表示の見直しが必須。表示の欠落や誤りは違反になる恐れがある。食材として使用している原材料についてもこの機会に確認してほしい」と強調した。

最後に、消費者庁は令和4年3月に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定し、「無添加」「〇〇不使用」という添加物の不使用表示に関する具体的な留意事項がまとめられた。消費者の誤解を招くような不使用表示を防止することが目的で、令和6年3月末までに表示の見直しを行うことが求められている。

松木氏は「行政へ相談する時は、聞きたい項目がどの事項に充てはまるか、その事項に相談対応可能な窓口はどこかを調べて、よく情報整理してから問い合わせてほしい」と語り、締めくくった。

【2023(令和5年)7月11日第5134号2面】

浅漬メーカー5名が専門級で

【大阪支社】全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)が行う農産物漬物製造業技能実習評価試験の専門級試験が2日、広島県広島市の留学生会館で実施された。浅漬メーカー1社からベトナム人実習生5名が受験した。

主席試験委員は広島県漬物製造業協同組合の山本千曲理事長が務め、試験委員を楠原幹生理事と、株式会社山豊の沖本克也氏、佐々木理絵氏が務めた。

山本理事長は「実習生の動きが良く笑顔で、受け入れ企業の指導が行き届いていることが見て取れた。実習生制度の見直しが取り沙汰されているが、現状はできることに取り組んでいきたい」と話した。

試験は学科試験、実技試験(判断等試験、製作等作業試験)が行われた。専門級試験では問題文の読み上げをせずに行うため日本語の読解力も問われる。

主席試験委員は広島県漬物製造業協同組合の山本千曲理事長が務め、試験委員を楠原幹生理事と、株式会社山豊の沖本克也氏、佐々木理絵氏が務めた。

山本理事長は「実習生の動きが良く笑顔で、受け入れ企業の指導が行き届いていることが見て取れた。実習生制度の見直しが取り沙汰されているが、現状はできることに取り組んでいきたい」と話した。

試験は学科試験、実技試験(判断等試験、製作等作業試験)が行われた。専門級試験では問題文の読み上げをせずに行うため日本語の読解力も問われる。

【2023(令和5年)7月11日第5134号2面】

中部漬物協会 令和5年度総会を開催

望月副会長が新会長に

中部漬物協会(山田謹一会長)は5月18日、愛知県名古屋市の木曽路名駅IMAIビル店にて令和5年度総会を開催。役員改選では山田会長が退任し、望月啓行副会長が新会長、曾我公彦氏、廣田隆俊氏、平尾隆氏が新副会長に就任した。

総会は第1号議案の令和4年度事業報告・収支報告の件、第2号議案の令和5年度事業計画・収支予算の件、第3号議案の漬物製造管理士・技能評価試験の件、第4号議案の外国人技能実習制度及び外国人人材受入れ制度の件、第5号議案の漬物グランプリ2023の件、第6号議案の中部漬物協会若手リーダー育成事業の件は、原案通り承認、可決された。

第6号議案の若手リーダー育成事業の件は、新型コロナウイルス感染症対策のため令和4年度の事業を中止したが、令和5年度はコロナ感染状況を鑑みて開催を判断する。

第7号議案の令和5年度役員改選の件では、平尾氏が石川県漬物商工業協同組合理事長、廣田氏が三重県漬物協同組合理事長に就任し、曾我氏とともに中部漬物協会の理事に就任した。

【新役員】(敬称略)

▼会長:望月啓行(新任)▼副会長:曾我公彦(筆頭、新任)、野田明孝(事務局兼務)、廣田隆俊(新任)、頭川俊一、平尾隆(新任)▼監事:浅田康裕(新任)▼相談役:山田謹一(新任)

総会は第1号議案の令和4年度事業報告・収支報告の件、第2号議案の令和5年度事業計画・収支予算の件、第3号議案の漬物製造管理士・技能評価試験の件、第4号議案の外国人技能実習制度及び外国人人材受入れ制度の件、第5号議案の漬物グランプリ2023の件、第6号議案の中部漬物協会若手リーダー育成事業の件は、原案通り承認、可決された。

第6号議案の若手リーダー育成事業の件は、新型コロナウイルス感染症対策のため令和4年度の事業を中止したが、令和5年度はコロナ感染状況を鑑みて開催を判断する。

第7号議案の令和5年度役員改選の件では、平尾氏が石川県漬物商工業協同組合理事長、廣田氏が三重県漬物協同組合理事長に就任し、曾我氏とともに中部漬物協会の理事に就任した。

【新役員】(敬称略)

▼会長:望月啓行(新任)▼副会長:曾我公彦(筆頭、新任)、野田明孝(事務局兼務)、廣田隆俊(新任)、頭川俊一、平尾隆(新任)▼監事:浅田康裕(新任)▼相談役:山田謹一(新任)

【2023(令和5年)7月11日第5134号3面】

秋本会長ら役員全員留任

関東漬物協議会(秋本大典会長)は6月30日、群馬県高崎市のホテルメトロポリタン高崎にて第69回通常総会を開催。役員改選では、秋本会長はじめ役員全員が留任した。

監事の守屋善隆氏と深山喜一氏が退任し、事務局長を31年務めた小林秀氏が退職。染谷庄一郎氏と髙口和則氏が監事に就任。また、全日本漬物協同組合連合会事務局長の鎌田洋行氏が事務局長に就任する予定。

総会は古越三幸専務理事の司会進行で、関口悟副会長による開会のことばに続いて挨拶を行った秋本会長は、「関漬は今回の総会が69回目で来年は70周年を迎える。記念誌の作成や式典の開催を考えている。私は関漬と同じ昭和29年に生まれ、69歳になった。会長を3期6年務め、感慨深いものがある。本日は1年の総括ということで各議案の審議をお願いしたい」と要望した。

続いて当番県理事長として挨拶に立った武井均理事長(群馬)は、「業界はまだまだ厳しい状況だが、群馬漬協ではこれまで以上に活動できることを模索し、精力的な活動を展開していきたいと思っている。皆さんと手を携えて厳しい状況を乗り越えて事業を行って成果を上げていきたい」と語った。

秋本会長が議長を務めて議事を進行し、第1号議案の令和4年度事業報告並びに収支決算報告の件、第2号議案の令和5年度事業計画、収支予算案並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件は議案通り承認、可決。

第3号議案の役員改選の件では、常任顧問と各都県理事長で構成された選考委員が新役員を選任。秋本会長はじめ役員全員の留任と監事2名の退任及び就任が決まった。第4号議案その他の件では、退任する深山喜一氏と退職する小林秀氏が挨拶を行い、深山氏は「残念ながら千葉漬協は3月31日をもって解散となった。私は業界に長くお世話になり、関漬には30年前から参加させていただき、専務理事も務めた。本日で私と守屋さんが退任となる。お世話になった皆さんには感謝している」と述べた。小林氏は、「7月末日をもって退職させていただくことになった。平成5年6月から関漬の仕事をさせていただき、31年お世話になった。その間、8人の会長のもとで仕事をさせていただき、色々な経験と勉強をさせていただいて感謝している」と語った。

続いて全漬連の真野康彦専務理事が全漬連報告を行い、農水省と協力して作成した「漬物で野菜を食べよう!」の取組について、「一部のメディアが国がより塩分を摂取することを推奨するのはどうなのか、ということを指摘している。漬物も低塩化が進んでいることや野菜に含まれるカリウムはナトリウムを体外に排出する作用があるなど、全漬連としてはこれを一つのきっかけとして間違った認識を正しい方向に転換していきたいと考えており、新しい事業年度からそのような活動をしていきたい」と説明した。

各都県報告では10月17日にライトキューブ宇都宮で全漬連青年部会第41回全国大会栃木大会を開催する遠藤栄一大会会長と菅野嘉弘実行委員長が開催概要を説明した上で親会からの参加も歓迎すると呼びかけた。

来賓紹介に続いて挨拶に立った関東農政局経営・事業支援部食品企業課長の桃野慶二氏は業界を取り巻く環境を説明した上で、「これからの問題として2024年物流問題がある。農水省としては法制化の前に物流改革に向けて業界の分野別の自主行動計画の策定をお願いしている。法の規制だけではなく、効率化に向けて支援していきたいと考えている。1社や荷主だけではなく、物流業界、食品業界全体で連携して取り組まないといけない問題なので、理解と協力をいただきたい」と語った。この後総会は木名瀬裕一理事長(茨城)の閉会のことばで閉会した。

総会後、職人醤油代表の高橋万太郎社長が「醤油業界のブランドづくりへの取組」の演題で講演を行った。職人醤油は全てを100mlの小瓶で統一(ラベルは各企業オリジナル)している醤油の専門店で、日本各地の400以上の醤油蔵を訪問してセレクト。白醤油や甘い醤油、木桶仕込みの醤油など、地域とつくり手の個性を大事にして直営店2店(前橋本店、松屋銀座店)を運営。

3年前から木桶醤油の輸出に向けた取組をスタートし、輸出を目指す26社と現地で販売されている商品の10倍の価格で販売できるブランディングを目指し、昨年から2年続けてフーデックスに出展。BtoC向けとしては「群馬の発酵ごはん」と題し、群馬県醤油味噌工業協同組合が主催する試食会イベントに一般の方を抽選で招待。群馬県の3つの飲食店に群馬県の醤油、味噌、漬物をテーマにした特別メニューの開発を依頼し、料理人の感性と想像力によって作られたメニューを提供。一般消費者へのPRはもちろん、料理人の醤油に対する認識を高めることも目的としている。

高橋氏は「日本酒は嗜好品だが、醤油は縁の下の力持ちなので嗜好品としてのアプローチがしにくいと思っている方が多いが、嗜好品的なアプローチをした方が良いと考えている。クラフトビールの人気が高まっているように、作り手のこだわりやそこでしか味わえないものが支持されている。調味料にもそのようなことが求められる時代がくると思っているし、漬物にも同じことが言える」とまとめた。講演会後、懇親会が開催され、会員相互に懇親を深めた。

監事の守屋善隆氏と深山喜一氏が退任し、事務局長を31年務めた小林秀氏が退職。染谷庄一郎氏と髙口和則氏が監事に就任。また、全日本漬物協同組合連合会事務局長の鎌田洋行氏が事務局長に就任する予定。

総会は古越三幸専務理事の司会進行で、関口悟副会長による開会のことばに続いて挨拶を行った秋本会長は、「関漬は今回の総会が69回目で来年は70周年を迎える。記念誌の作成や式典の開催を考えている。私は関漬と同じ昭和29年に生まれ、69歳になった。会長を3期6年務め、感慨深いものがある。本日は1年の総括ということで各議案の審議をお願いしたい」と要望した。

続いて当番県理事長として挨拶に立った武井均理事長(群馬)は、「業界はまだまだ厳しい状況だが、群馬漬協ではこれまで以上に活動できることを模索し、精力的な活動を展開していきたいと思っている。皆さんと手を携えて厳しい状況を乗り越えて事業を行って成果を上げていきたい」と語った。

秋本会長が議長を務めて議事を進行し、第1号議案の令和4年度事業報告並びに収支決算報告の件、第2号議案の令和5年度事業計画、収支予算案並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件は議案通り承認、可決。

第3号議案の役員改選の件では、常任顧問と各都県理事長で構成された選考委員が新役員を選任。秋本会長はじめ役員全員の留任と監事2名の退任及び就任が決まった。第4号議案その他の件では、退任する深山喜一氏と退職する小林秀氏が挨拶を行い、深山氏は「残念ながら千葉漬協は3月31日をもって解散となった。私は業界に長くお世話になり、関漬には30年前から参加させていただき、専務理事も務めた。本日で私と守屋さんが退任となる。お世話になった皆さんには感謝している」と述べた。小林氏は、「7月末日をもって退職させていただくことになった。平成5年6月から関漬の仕事をさせていただき、31年お世話になった。その間、8人の会長のもとで仕事をさせていただき、色々な経験と勉強をさせていただいて感謝している」と語った。

続いて全漬連の真野康彦専務理事が全漬連報告を行い、農水省と協力して作成した「漬物で野菜を食べよう!」の取組について、「一部のメディアが国がより塩分を摂取することを推奨するのはどうなのか、ということを指摘している。漬物も低塩化が進んでいることや野菜に含まれるカリウムはナトリウムを体外に排出する作用があるなど、全漬連としてはこれを一つのきっかけとして間違った認識を正しい方向に転換していきたいと考えており、新しい事業年度からそのような活動をしていきたい」と説明した。

各都県報告では10月17日にライトキューブ宇都宮で全漬連青年部会第41回全国大会栃木大会を開催する遠藤栄一大会会長と菅野嘉弘実行委員長が開催概要を説明した上で親会からの参加も歓迎すると呼びかけた。

来賓紹介に続いて挨拶に立った関東農政局経営・事業支援部食品企業課長の桃野慶二氏は業界を取り巻く環境を説明した上で、「これからの問題として2024年物流問題がある。農水省としては法制化の前に物流改革に向けて業界の分野別の自主行動計画の策定をお願いしている。法の規制だけではなく、効率化に向けて支援していきたいと考えている。1社や荷主だけではなく、物流業界、食品業界全体で連携して取り組まないといけない問題なので、理解と協力をいただきたい」と語った。この後総会は木名瀬裕一理事長(茨城)の閉会のことばで閉会した。

総会後、職人醤油代表の高橋万太郎社長が「醤油業界のブランドづくりへの取組」の演題で講演を行った。職人醤油は全てを100mlの小瓶で統一(ラベルは各企業オリジナル)している醤油の専門店で、日本各地の400以上の醤油蔵を訪問してセレクト。白醤油や甘い醤油、木桶仕込みの醤油など、地域とつくり手の個性を大事にして直営店2店(前橋本店、松屋銀座店)を運営。

3年前から木桶醤油の輸出に向けた取組をスタートし、輸出を目指す26社と現地で販売されている商品の10倍の価格で販売できるブランディングを目指し、昨年から2年続けてフーデックスに出展。BtoC向けとしては「群馬の発酵ごはん」と題し、群馬県醤油味噌工業協同組合が主催する試食会イベントに一般の方を抽選で招待。群馬県の3つの飲食店に群馬県の醤油、味噌、漬物をテーマにした特別メニューの開発を依頼し、料理人の感性と想像力によって作られたメニューを提供。一般消費者へのPRはもちろん、料理人の醤油に対する認識を高めることも目的としている。

高橋氏は「日本酒は嗜好品だが、醤油は縁の下の力持ちなので嗜好品としてのアプローチがしにくいと思っている方が多いが、嗜好品的なアプローチをした方が良いと考えている。クラフトビールの人気が高まっているように、作り手のこだわりやそこでしか味わえないものが支持されている。調味料にもそのようなことが求められる時代がくると思っているし、漬物にも同じことが言える」とまとめた。講演会後、懇親会が開催され、会員相互に懇親を深めた。

【2023(令和5年)7月1日第5133号2面】

大阪漬協 長谷川体制で初三役会 全漬連との連携を強固に

【大阪支社】大阪府漬物事業協同組合(長谷川豊光理事長)は6月27日エスパス天満橋(大阪市中央区)で、長谷川理事長就任後初めての三役会を開催した。

長谷川理事長は挨拶で「全日本漬物協同組合連合会には中園雅治さんが会長に、当組合の林野雅史副理事長(前理事長)は副会長に就任された。当組合の意見をしっかりまとめて連携をとっていきたい」と話した。

議事に移ると、全漬連及び関西漬物協会の事業報告や、組合青年部総会の報告が行われた。6月22日に関西漬物協会が行った衛生講習会は大阪漬協が主管し、オンライン配信形式で実施。また、その講師を依頼している大阪食品衛生協会に今年度から正会員として加盟したことが報告された。

この他、今年9月13日には組合ゴルフコンペを開催予定であること、加盟企業の代表者変更による名簿修正などが確認された。

長谷川理事長は挨拶で「全日本漬物協同組合連合会には中園雅治さんが会長に、当組合の林野雅史副理事長(前理事長)は副会長に就任された。当組合の意見をしっかりまとめて連携をとっていきたい」と話した。

議事に移ると、全漬連及び関西漬物協会の事業報告や、組合青年部総会の報告が行われた。6月22日に関西漬物協会が行った衛生講習会は大阪漬協が主管し、オンライン配信形式で実施。また、その講師を依頼している大阪食品衛生協会に今年度から正会員として加盟したことが報告された。

この他、今年9月13日には組合ゴルフコンペを開催予定であること、加盟企業の代表者変更による名簿修正などが確認された。

【2023(令和5年)7月1日第5133号2面】

【大阪支社】全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)が行う農産物漬物製造業技能実習評価試験の、専門級試験が6月11日、大阪市中央卸売市場本場業務管理棟で実施された。浅漬メーカー2社からベトナム人実習生7名が受験した。

阪本俊治氏(カカシ食研)が主席試験委員を、大阪府漬物事業協同組合(長谷川豊光理事長)の林野雅史副理事長、辻博文副理事長が試験委員を務めた。

大阪漬協は組合役員(会社代表者)の負担分散や後進育成の観点から、漬物製造管理士1級の有資格者の試験委員登用を進めてきた。阪本氏は今回、大阪で初めて組合役員以外として主席試験委員を担った。

阪本氏は「主席として試験全体の流れを把握できた」とし、今後も試験運営に携わる。

試験は学科試験、実技試験(判断等試験、製作等作業試験)が行われた。専門級試験は初級と違い、試験委員による問題文の読み上げがなくなり、日本語の読解力も問われる。

実習生に付き添った会社役員は「人生の大切な時期を異国の地の当社で過ごしてもらっている。仕事も勉強も頑張って、日本に愛着を持ってもらえるよう終了の日までしっかり向き合いたい」とした。

【2023(令和5)年デジタル30・6月30日号、7月1日第5133号2面併載】

阪本俊治氏(カカシ食研)が主席試験委員を、大阪府漬物事業協同組合(長谷川豊光理事長)の林野雅史副理事長、辻博文副理事長が試験委員を務めた。

大阪漬協は組合役員(会社代表者)の負担分散や後進育成の観点から、漬物製造管理士1級の有資格者の試験委員登用を進めてきた。阪本氏は今回、大阪で初めて組合役員以外として主席試験委員を担った。

阪本氏は「主席として試験全体の流れを把握できた」とし、今後も試験運営に携わる。

試験は学科試験、実技試験(判断等試験、製作等作業試験)が行われた。専門級試験は初級と違い、試験委員による問題文の読み上げがなくなり、日本語の読解力も問われる。

実習生に付き添った会社役員は「人生の大切な時期を異国の地の当社で過ごしてもらっている。仕事も勉強も頑張って、日本に愛着を持ってもらえるよう終了の日までしっかり向き合いたい」とした。

【2023(令和5)年デジタル30・6月30日号、7月1日第5133号2面併載】

九州漬物協会(中園雅治会長)は17日、令和5年度通常総会福岡大会を福岡県漬物工業協同組合(熊川稔也理事長、河野大輔実行委員長)の主管により、福岡県久留米市のホテルニュープラザKURUMEで開催。役員改選では、全日本漬物協同組合連合会の会長に就任した中園会長が退任し、大久保次郎副会長が新会長に就任した他、広瀬忠伸氏と堂園春樹氏が新副会長、鶴泰博氏と川原啓秀氏が監事に就任。顧問に就任した全漬連直前会長の野﨑伸一氏を含め、6人が新任という世代交代を示す役員人事となった。また、総会の前には九漬部会として高菜部会(河野大輔部会長)と干そう沢庵部会(佐藤茂廣部会長)が開催され、原料状況や販売動向などの情報を共有した。【千葉友寛】

総会は掛田大輔氏の司会進行で開催地理事長として熊川稔也理事長が開会の挨拶に立ち、総会に参加しやすい環境を作るため土曜日開催、時間の短縮、好アクセス、会費の減額を考慮したことを説明した上で、「どこの組合も組合員の減少に歯止めがかからない傾向だが、入っていてもメリットがないという退会の理由をよく耳にする。これは非常に悲しい言葉だ。商売の縦のラインは各企業で行うことだが、横のラインは組合として交流、コミュニケーション、情報交換を行うことが重要だと思っている。今回の総会は良いところも悪いところもあると思うが、今後の総会のあり方を考える会にしていただければ幸いだ」と述べた。

物故者に黙とうが捧げられた後、挨拶を行った中園会長は、アフターコロナの状況や物価高など業界を取り巻く環境を説明した上で、「総会前に原料部会が開催されたが、今年は原料を大事に販売していかなければいけない状況だ。生産者が減っていく中で、どのように原料を確保していくか、商品に付加価値を付けていくのか、勉強していく必要がある。同業者、関連資材企業も含め、縦横の情報交換をしていく中で1つでも2つでもヒントを得て、各社の事業に活かしていただきたい」と積極的な交流を呼びかけた。

続いて漬物振興議員連盟幹事で内閣府副大臣の藤丸敏氏、九州農政局経営事業支援部食品企業課課長の松尾佳典氏、みやま市市長の松嶋盛人氏、全漬連直前会長の野﨑氏が来賓祝辞を述べ、藤丸氏は「漬物があればご飯を食べられる。特に東北の人はそれを食文化として継承してきた。そういったことを売場で伝えていただきたいと思っている。また、漬物はおにぎりの具にも利用されているが、この他にもバラエティーに富んだ食べ方や売り方を考えていただきたい。これからは何事も工夫していく時代。我々も引き続きサポートしていく」と進化を求めた。

松尾氏は「海外では日本食材のニーズが増えている。和食はユネスコの無形文化遺産に登録されて10年の節目を迎え、国内外で需要が復活していく見通し。農水省としても力強く推し進めていく方針で、その中でも漬物はキーポイントになる存在。今後とも業界と連携を深めていきたい」と語った。

松嶋氏は「漬物に多く含まれている植物性乳酸菌が体に良いと再認識されている。保存性にも優れたこの素晴らしい加工食品を日本全国、海外に向けて発信していただきたい。九州の皆さんにおかれては、各地の特色を生かしながら次の世代に漬物文化を伝えていっていただきたい」と語った。

野﨑氏は「原料の確保は大きな問題。生産者は高齢化が進み、後継者もいない。反収の問題もある。このような問題を業界としてしっかり考えていかなければならない。九州の漬物業界の発展につながるように今後も取り組んでいきたい」と団結を求めた。

議案審議に移り、中園会長が議長を務めて議事を進行。第1号議案の令和4年度事業報告並びに決算報告書の承認について、第2号議案の令和5年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について、第3号議案の役員改選について、第4号議案の次期総会開催地の決定については、議案通り承認、可決された。

第2号議案の令和5年度事業計画では、今年から新設された漬物グランプリの学生の部について、地元の学校と連携して積極的に参加を呼びかけることが確認された。

第3号議案の役員改選については、5月12日に開催された正副会長会議において選任された新役員が報告され、大久保副会長の新会長就任が承認された(新役員別掲)。第4号議案の次期総会開催地については、宮崎県に決まった。

続いて真野康彦専務理事が全漬連情勢報告を行い、農水省と取り組んだ「漬物で野菜を食べよう」プロジェクト、4月に開催した漬物グランプリ2023、外国人技能実習制度について、これまでの内容と今後の予定などについて説明を行った。

最後に鶴監事が閉会の辞を述べ、「全漬連の会長を6年務めた野﨑さんは業界発展に尽力され、感謝を申し上げたい。一つ目は外国人技能実習生の実習期間を1年から3年に延長した。二つ目は漬物議連を立ち上げた。三つ目は組合の賦課金を抑えて組合を運営した。全漬連の改革を行った功績は大きく、組合員にも恩恵があった。6年間、大変お疲れさまでした」と野﨑顧問の功績を称え、閉会となった。

総会後の研修会では、株式会社CRC食品環境衛生研究所営業部渉外・企画課課長の鎌田広一郎氏が「食品事故発生時のリスクを考える」の演題で食品事故のリスクについて言及。食品事故が起こった場合、行政的責任・民事責任・刑事責任・社会的責任に対してコストが発生する。鎌田氏は、「コストの一部はPL保険などで補償されるものもあるが、お客様の信頼までは保証されない。安全・安心は付加価値ではなく、前提条件。食品事故を未然に防ぐためにHACCPへの取組や衛生管理の継続的な取組が求められる」と説明した。

研修会後、別室にて懇親会が開催され、河野実行委員長の挨拶に続き、福岡県中小企業団体中央会専務理事の岡秀樹氏の乾杯発声で開宴。協賛企業も出席して懇親を図った後、大久保新会長が就任と中締めの挨拶を行い、「九州は農業県。上手く栽培している農家に農業指導を行っていただき、九州の生産者が他県の生産者に負けないように底上げできればと思っている。また、『漬物で野菜を食べよう』の取組では、チラシの下に農林水産省と明記されている。これまで漬物は塩分が高く健康に良くない、と見られていたが野﨑さんの尽力で農水省が動いてくれた。漬物の食塩量はそれほど高くなく、食物繊維も生野菜より効率良く摂取できる健康食品。これらの情報は漬物業者が動いて発信していかなければならない。今後は漬物のPRと産地育成に力を入れていきたい」と抱負を語った。

続いて来年10月に開催する全漬連青年部会全国大会宮崎大会について野﨑偉世実行委員長が「来年10月4日(予定)に開催するので、多くの方に参加していただきたい」と呼びかけた。松浦崇氏の閉会の辞、野﨑伸一顧問の締めの挨拶にて全日程が終了した。

【新役員(敬称略)】

▼会長:大久保次郎(新任)▼副会長:熊川稔也、広瀬忠伸(新任)、中山達也、伊藤正則、堂園春樹(新任)▼監事:鶴泰博(新任)、川原啓秀(新任)▼顧問:野﨑伸一(新任)

物故者に黙とうが捧げられた後、挨拶を行った中園会長は、アフターコロナの状況や物価高など業界を取り巻く環境を説明した上で、「総会前に原料部会が開催されたが、今年は原料を大事に販売していかなければいけない状況だ。生産者が減っていく中で、どのように原料を確保していくか、商品に付加価値を付けていくのか、勉強していく必要がある。同業者、関連資材企業も含め、縦横の情報交換をしていく中で1つでも2つでもヒントを得て、各社の事業に活かしていただきたい」と積極的な交流を呼びかけた。

続いて漬物振興議員連盟幹事で内閣府副大臣の藤丸敏氏、九州農政局経営事業支援部食品企業課課長の松尾佳典氏、みやま市市長の松嶋盛人氏、全漬連直前会長の野﨑氏が来賓祝辞を述べ、藤丸氏は「漬物があればご飯を食べられる。特に東北の人はそれを食文化として継承してきた。そういったことを売場で伝えていただきたいと思っている。また、漬物はおにぎりの具にも利用されているが、この他にもバラエティーに富んだ食べ方や売り方を考えていただきたい。これからは何事も工夫していく時代。我々も引き続きサポートしていく」と進化を求めた。

松尾氏は「海外では日本食材のニーズが増えている。和食はユネスコの無形文化遺産に登録されて10年の節目を迎え、国内外で需要が復活していく見通し。農水省としても力強く推し進めていく方針で、その中でも漬物はキーポイントになる存在。今後とも業界と連携を深めていきたい」と語った。

松嶋氏は「漬物に多く含まれている植物性乳酸菌が体に良いと再認識されている。保存性にも優れたこの素晴らしい加工食品を日本全国、海外に向けて発信していただきたい。九州の皆さんにおかれては、各地の特色を生かしながら次の世代に漬物文化を伝えていっていただきたい」と語った。

野﨑氏は「原料の確保は大きな問題。生産者は高齢化が進み、後継者もいない。反収の問題もある。このような問題を業界としてしっかり考えていかなければならない。九州の漬物業界の発展につながるように今後も取り組んでいきたい」と団結を求めた。

議案審議に移り、中園会長が議長を務めて議事を進行。第1号議案の令和4年度事業報告並びに決算報告書の承認について、第2号議案の令和5年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について、第3号議案の役員改選について、第4号議案の次期総会開催地の決定については、議案通り承認、可決された。

第2号議案の令和5年度事業計画では、今年から新設された漬物グランプリの学生の部について、地元の学校と連携して積極的に参加を呼びかけることが確認された。

第3号議案の役員改選については、5月12日に開催された正副会長会議において選任された新役員が報告され、大久保副会長の新会長就任が承認された(新役員別掲)。第4号議案の次期総会開催地については、宮崎県に決まった。

続いて真野康彦専務理事が全漬連情勢報告を行い、農水省と取り組んだ「漬物で野菜を食べよう」プロジェクト、4月に開催した漬物グランプリ2023、外国人技能実習制度について、これまでの内容と今後の予定などについて説明を行った。

最後に鶴監事が閉会の辞を述べ、「全漬連の会長を6年務めた野﨑さんは業界発展に尽力され、感謝を申し上げたい。一つ目は外国人技能実習生の実習期間を1年から3年に延長した。二つ目は漬物議連を立ち上げた。三つ目は組合の賦課金を抑えて組合を運営した。全漬連の改革を行った功績は大きく、組合員にも恩恵があった。6年間、大変お疲れさまでした」と野﨑顧問の功績を称え、閉会となった。

総会後の研修会では、株式会社CRC食品環境衛生研究所営業部渉外・企画課課長の鎌田広一郎氏が「食品事故発生時のリスクを考える」の演題で食品事故のリスクについて言及。食品事故が起こった場合、行政的責任・民事責任・刑事責任・社会的責任に対してコストが発生する。鎌田氏は、「コストの一部はPL保険などで補償されるものもあるが、お客様の信頼までは保証されない。安全・安心は付加価値ではなく、前提条件。食品事故を未然に防ぐためにHACCPへの取組や衛生管理の継続的な取組が求められる」と説明した。

研修会後、別室にて懇親会が開催され、河野実行委員長の挨拶に続き、福岡県中小企業団体中央会専務理事の岡秀樹氏の乾杯発声で開宴。協賛企業も出席して懇親を図った後、大久保新会長が就任と中締めの挨拶を行い、「九州は農業県。上手く栽培している農家に農業指導を行っていただき、九州の生産者が他県の生産者に負けないように底上げできればと思っている。また、『漬物で野菜を食べよう』の取組では、チラシの下に農林水産省と明記されている。これまで漬物は塩分が高く健康に良くない、と見られていたが野﨑さんの尽力で農水省が動いてくれた。漬物の食塩量はそれほど高くなく、食物繊維も生野菜より効率良く摂取できる健康食品。これらの情報は漬物業者が動いて発信していかなければならない。今後は漬物のPRと産地育成に力を入れていきたい」と抱負を語った。

続いて来年10月に開催する全漬連青年部会全国大会宮崎大会について野﨑偉世実行委員長が「来年10月4日(予定)に開催するので、多くの方に参加していただきたい」と呼びかけた。松浦崇氏の閉会の辞、野﨑伸一顧問の締めの挨拶にて全日程が終了した。

【新役員(敬称略)】

▼会長:大久保次郎(新任)▼副会長:熊川稔也、広瀬忠伸(新任)、中山達也、伊藤正則、堂園春樹(新任)▼監事:鶴泰博(新任)、川原啓秀(新任)▼顧問:野﨑伸一(新任)

【2023(令和5)年6月26日大5132号1,2面】

事務局を遠藤氏(秋田県)に移管

東北漬物協会(菅野行雄会長)は20日、仙都会館(宮城県仙台市)で通常総会を開催した。

事務局の高橋陽一氏(山形県)の司会進行で開会し、菅野会長が挨拶。「新型コロナが5類に引き下げられたが、地方の食料品は厳しさが増している。しかし、東北地方は秋田のいぶりがっこや青森の南蛮味噌、山形のおみ漬・青菜漬、福島ではいか人参など、素晴らしい漬物がある。ピンチはチャンスと捉え、東北各地の食材の特徴を最大限に活かし、個性を発揮すれば、必ず乗り越えて行けるはず」と会員を激励した。

来賓として全日本漬物協同組合連合会の真野康彦専務理事が挨拶し、「業界が価値ある産業として認められるよう、全漬連事業を進めて行く」と語った。

恒例により菅野会長が議長に就き、議題審議に移った。

事務局の高橋陽一氏(山形県)の司会進行で開会し、菅野会長が挨拶。「新型コロナが5類に引き下げられたが、地方の食料品は厳しさが増している。しかし、東北地方は秋田のいぶりがっこや青森の南蛮味噌、山形のおみ漬・青菜漬、福島ではいか人参など、素晴らしい漬物がある。ピンチはチャンスと捉え、東北各地の食材の特徴を最大限に活かし、個性を発揮すれば、必ず乗り越えて行けるはず」と会員を激励した。

来賓として全日本漬物協同組合連合会の真野康彦専務理事が挨拶し、「業界が価値ある産業として認められるよう、全漬連事業を進めて行く」と語った。

恒例により菅野会長が議長に就き、議題審議に移った。

①令和4年度経過報告および収支決算書承認②同5年度収支予算暑設定(案)承認③同5年度事業計画(案)承認④事務局移管について・漬物製造管理士技能試験・漬物グランプリ(GP)・その他。

①については、奥山亨監事の「適正である」旨の監査意見書が読み上げられ、②、③についても異議なく承認された。④の事務局移管については、事務局の高橋氏が辞任の意向を示し、新事務局として遠藤仁志氏(Webコンサルティング&企画制作・秋田県)の就任が決まった。奥山監事の移管も、9月の理事会までに新任監事を選任する方向で進めることが決まった。

漬物GPでは、青森県の株式会社北都が地域特産品特別賞を受賞したことが報告され、同県の小村彰夫組合長から「漬物GPに出品したいため、組合に新規加盟してもらった」との経緯説明も行われた。

続いて、真野専務理事より全漬連の今後のスケジュール、動向について説明が行われた。

総会終了後は、仙台駅前の「土古里」に移動して懇親会を開催した。福島県の森藤洋一理事長の挨拶、宮城県の及川慶一郎専務理事の乾杯発声で開宴。杯を酌み交わして交流し、秋田県の木村吉伸理事長の中締めでお開きとなった。

①については、奥山亨監事の「適正である」旨の監査意見書が読み上げられ、②、③についても異議なく承認された。④の事務局移管については、事務局の高橋氏が辞任の意向を示し、新事務局として遠藤仁志氏(Webコンサルティング&企画制作・秋田県)の就任が決まった。奥山監事の移管も、9月の理事会までに新任監事を選任する方向で進めることが決まった。

漬物GPでは、青森県の株式会社北都が地域特産品特別賞を受賞したことが報告され、同県の小村彰夫組合長から「漬物GPに出品したいため、組合に新規加盟してもらった」との経緯説明も行われた。

続いて、真野専務理事より全漬連の今後のスケジュール、動向について説明が行われた。

総会終了後は、仙台駅前の「土古里」に移動して懇親会を開催した。福島県の森藤洋一理事長の挨拶、宮城県の及川慶一郎専務理事の乾杯発声で開宴。杯を酌み交わして交流し、秋田県の木村吉伸理事長の中締めでお開きとなった。

【2023(令和5)年6月26日第5132号5面】

京都と宮崎で外国人試験 京都11名、宮崎7名が初級で

【大阪支社】全日本漬物協同組合連合会が行う農産物漬物製造業技能実習評価試験の初級試験が、4月30日に京都府で、5月20日に宮崎県で開催された。

京都では「京の食文化ミュージアムあじわい館」で実施された。浅漬メーカー2社から実習生11名が受験した。

主席試験委員は京都府漬物協同組合の森義治理事長、試験委員は土井健資副理事長、大庭真一専務理事、大角安史理事。大阪府漬物事業協同組合の辻博文副理事長もサポートに駆けつけた。試験は学科試験、実技試験(判断等試験、制作等作業試験)が行われた。

森理事長は「外国人技能実習制度の廃止が取り沙汰されているが、漬物業界ではしっかり人材育成がされていると、試験の様子から見て取れる」と話した。

また実習生の引率で来場した会社役員は「実習生は会社の待遇や雰囲気をSNSなどで情報収集している。実習制度がどう変化するにしても、良い職場環境を作っていくことは必要」とした。

宮崎は宮崎中央公民館で実施し、調味漬メーカーから女性5名、たくあん漬メーカーから女性2名、計7名の実習生が受験した。国籍は全てインドネシア。

主席試験委員は宮崎県漬物協同組合の大久保次郎理事長、試験委員は同組合専務理事の梅元寿敏氏が務め、全て滞りなく終了した。

【2023(令和5)年6月16日第5131号3面】

京都では「京の食文化ミュージアムあじわい館」で実施された。浅漬メーカー2社から実習生11名が受験した。

主席試験委員は京都府漬物協同組合の森義治理事長、試験委員は土井健資副理事長、大庭真一専務理事、大角安史理事。大阪府漬物事業協同組合の辻博文副理事長もサポートに駆けつけた。試験は学科試験、実技試験(判断等試験、制作等作業試験)が行われた。

森理事長は「外国人技能実習制度の廃止が取り沙汰されているが、漬物業界ではしっかり人材育成がされていると、試験の様子から見て取れる」と話した。

また実習生の引率で来場した会社役員は「実習生は会社の待遇や雰囲気をSNSなどで情報収集している。実習制度がどう変化するにしても、良い職場環境を作っていくことは必要」とした。

宮崎は宮崎中央公民館で実施し、調味漬メーカーから女性5名、たくあん漬メーカーから女性2名、計7名の実習生が受験した。国籍は全てインドネシア。

主席試験委員は宮崎県漬物協同組合の大久保次郎理事長、試験委員は同組合専務理事の梅元寿敏氏が務め、全て滞りなく終了した。

【2023(令和5)年6月16日第5131号3面】

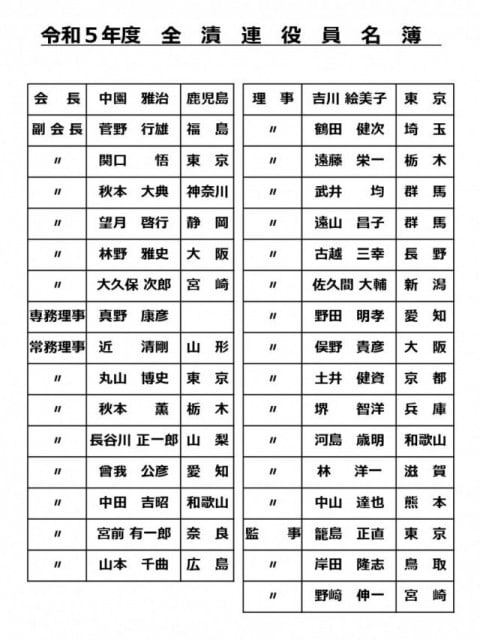

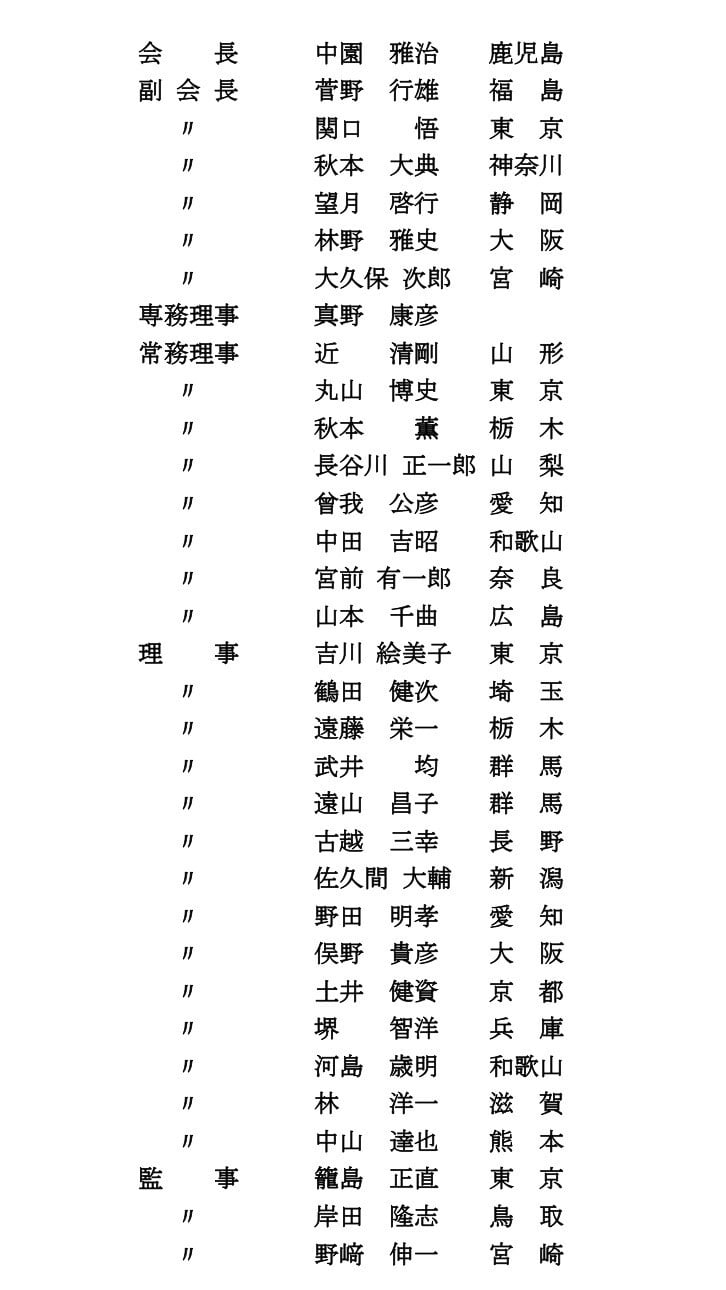

全漬連 中園雅治副会長が新会長に 『全国枠』で初の女性理事誕生

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は5月30日、東京都港区の明治記念館にて令和5年度通常総会を開催。来賓も含めて全国から約60名が出席した。役員選挙の件では、3期6年会長を務めた野﨑会長が退任し、中園雅治副会長が新会長に就任。望月啓行理事、林野雅史常務理事、大久保次郎氏が新副会長に就任した。また、野﨑前会長の意向で、ブロックごとに行われていた理事の推薦について、積極的に活動する若い世代や女性の意見に耳を傾けるため、ブロックの枠を超えて推薦できる『全国枠』を取り入れ、遠藤栄一氏(遠藤食品株式会社社長)、吉川絵美子氏(株式会社吉岡屋社長)、遠山昌子氏(赤城フーズ株式会社社長)の3名が新理事に就任。全漬連初の女性理事が誕生した。総会及び懇親会には自由民主党漬物振興議員連盟(森山 会長)の高市早苗幹事長と武井俊輔事務局長が出席し、連携強化を再確認。野﨑前会長からバトンを引き継いだ中園新会長の下、新体制となった全漬連が新たなスタートを切った。

※中園新会長の略歴別掲

※中園新会長の略歴別掲

コロナが収束に向かう中、ロシアのウクライナ侵攻に伴う国際的な食糧、エネルギー、資源価格の高騰、原料や製品を輸入する企業にとって不利となる円安など、漬物業界は新たな問題や課題を抱えている。

そのような状況下でも業界が一丸となって難局を乗り切っていかなければならない。その中心となるのが議連をはじめ、行政との窓口となり、外国人技能実習制度における農産物漬物製造業技能実習評価試験の試験機関となっている全漬連。時代の変化に対応するため必要とされる世代交代を進めながら、これまでと違う視点に立った考え方の下、新体制が発足した。

明治45年創業で、本州最南端の漬物メーカーである中園久太郎商店社長の中園新会長は新任の挨拶で「全漬連会長という大役を仰せつかった。野﨑前会長は賦課金の算出方法の見直しや若手の登用といった大きな改革を行った。また、漬物議連が発足したことで外国人技能実習制度も一気に進んだ。微力ながら私も業界の課題解決に向けてしっかり取り組んでいきたい」と抱負を語った。

総会は真野康彦専務理事の司会進行で菅野行雄副会長の開会の辞で開会し、挨拶に立った野崎会長は、「日本の消費はコロナ禍の3年で大きく低迷した。また、ロシアのウクライナ侵攻の影響で様々なものの価格が短期間で大幅に上がった。だが、そのような状況でも消費拡大を目指すことは我々の役目。値上げしても消費者が離れない付加価値のある商品を提供する必要がある」と価値を追求する必要性を強調した。

続けて4月26日に農林水産省が「野菜を食べようプロジェクト」の一環で、野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタートさせたことを説明し、「我々の動き方次第で漬物の消費拡大に結び付けることができる。この1年は厳しい状況が続くと思うが、業界が一丸となって取り組めば目的を達成できる」と力を込めた。

全漬連の役員改選については、「我々の業界も変革の時を迎え、世代交代が求められている。時代のスピードや物事の仕組みは予想以上に速く進んでいる。我々もそれに対応できるように考える必要がある。本日の役員改選ではその点も踏まえて審議していただきたい」と述べた。

議案審議の前に会場に駆け付けた漬物議連の高市幹事長は、「持続可能な社会の実現は、世界的にも大切な価値となっている。形が悪かったり傷が入った野菜を利用できる漬物は、栄養価が高く保存も効く非常に可能性のある食品だと思っている。漬物は食品ロスを減らすためにも大きな役割を担っており、これからも漬物の可能性を追求していただきながら皆さんがご活躍されることを祈念している」とエールを送った。

そのような状況下でも業界が一丸となって難局を乗り切っていかなければならない。その中心となるのが議連をはじめ、行政との窓口となり、外国人技能実習制度における農産物漬物製造業技能実習評価試験の試験機関となっている全漬連。時代の変化に対応するため必要とされる世代交代を進めながら、これまでと違う視点に立った考え方の下、新体制が発足した。

明治45年創業で、本州最南端の漬物メーカーである中園久太郎商店社長の中園新会長は新任の挨拶で「全漬連会長という大役を仰せつかった。野﨑前会長は賦課金の算出方法の見直しや若手の登用といった大きな改革を行った。また、漬物議連が発足したことで外国人技能実習制度も一気に進んだ。微力ながら私も業界の課題解決に向けてしっかり取り組んでいきたい」と抱負を語った。

総会は真野康彦専務理事の司会進行で菅野行雄副会長の開会の辞で開会し、挨拶に立った野崎会長は、「日本の消費はコロナ禍の3年で大きく低迷した。また、ロシアのウクライナ侵攻の影響で様々なものの価格が短期間で大幅に上がった。だが、そのような状況でも消費拡大を目指すことは我々の役目。値上げしても消費者が離れない付加価値のある商品を提供する必要がある」と価値を追求する必要性を強調した。

続けて4月26日に農林水産省が「野菜を食べようプロジェクト」の一環で、野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタートさせたことを説明し、「我々の動き方次第で漬物の消費拡大に結び付けることができる。この1年は厳しい状況が続くと思うが、業界が一丸となって取り組めば目的を達成できる」と力を込めた。

全漬連の役員改選については、「我々の業界も変革の時を迎え、世代交代が求められている。時代のスピードや物事の仕組みは予想以上に速く進んでいる。我々もそれに対応できるように考える必要がある。本日の役員改選ではその点も踏まえて審議していただきたい」と述べた。

議案審議の前に会場に駆け付けた漬物議連の高市幹事長は、「持続可能な社会の実現は、世界的にも大切な価値となっている。形が悪かったり傷が入った野菜を利用できる漬物は、栄養価が高く保存も効く非常に可能性のある食品だと思っている。漬物は食品ロスを減らすためにも大きな役割を担っており、これからも漬物の可能性を追求していただきながら皆さんがご活躍されることを祈念している」とエールを送った。

漬物の価値と可能性を追求

世代交代で変化に対応

世代交代で変化に対応

議案審議に移り、秋本副会長が議長を務めて議事を進行。第1号議案の令和4年度事業報告、決算報告承認の件、第2号議案の令和5年度事業計画、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件、第3号議案の令和5年度における借入金額の最高限度決定の件、第4号議案の使用料又は手数料の最高限度決定の件、第5号議案の役員報酬決定の件は原案通り承認、可決された。

令和5年度事業計画では、消費拡大に向けた取組の強化として漬物プラットフォームの構築に取り組む。漬物業界全体の活性化については、漬物販売担当実務者資格試験制度の創設について検討を行う。また、2023年3月末で千葉県漬物工業協同組合が脱退したことにより、全国の組合が36都府県から35都府県となり、組合員数も昨年の743社から46社減少して697社となった。

第6号議案の役員選挙の件は、指名推薦方式で新たな『全国枠』の考え方に基づいて推薦された遠藤氏、遠山氏、吉川氏を含めた理事の就任が決定した。遠藤氏は日本漬物産業同友会の会長、遠山氏は同会副会長、吉川氏は漬物研究同志会の幹事を務めるなど、他団体でも活躍している。

全議案の審議が終了し、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室課長補佐の二井敬司氏、独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長の木内岳志氏、一般社団法人全国漬物検査協会会長の宮尾茂雄氏が来賓祝辞を述べ、二井氏は漬物グランプリや「漬物で野菜を食べよう!」の取組について説明を行った上で、「和食がユネスコの無形文化遺産に登録されて10年が経つ。漬物は和食に欠かせない存在で、皆さんの力を借りて和食の無形文化遺産登録を再度周知していくための協力をいただきたい」と語った。

木内氏は、「光熱費が上昇する中、煮炊きせずに作ることができる漬物は保存が利き環境にも良い。農水省の取組で漬物で野菜を食べよう、という追い風もある。これからも世界に誇れる発酵食文化の信頼を高めていただきたい」と述べた。

宮尾氏は、「漬物業界は外部への情報発信が課題で、消費者の視点から見た商品開発も必要だと思っている。今後は従来の考え方に縛られず、SNSの活用や漬物のプラットフォーム構築を本格化し、外部に情報を発信していくことが重要だ」と語った。

最後に平井副会長が閉会の辞を述べ、「米と漬物はずっと食べ続けられてきたもので、必然性のある素晴らしい伝統食品。これを広く社会に伝えていくことが業界としてやるべきこと。今回の総会で初めて女性理事が就任したが、業界が一丸となって進んでいってほしい」と願いを込めた。

総会後、別室にて新理事による理事会が開催され、役付き理事を決定。中園副会長が新会長、望月理事、林野常務理事、大久保氏の3名が新副会長に就任する新体制が発表された。

中園新会長は今後の課題について言及し、「20代の人は20%くらいしか漬物を食べていない。特に若い人にどのように食べていただくか考えていきたい。また、人口減少や高齢化で漬物の消費は減っていく。従来の添え物の位置付けでは厳しいので、料理素材として活用してもらえるようレシピの提案などを行っていきたい。いずれも一朝一夕にできるものではないが、土台を作って一歩ずつ前進していきたいと考えている」と述べた。

続いて退任の挨拶を行った野﨑前会長は、「会長を3期6年務めさせていただき、大変お世話になった。私は全漬連に顔を出してから25年以上が経つ。会長を6年、副会長を10年務めたのだが、色々と感じることがあって自分なりに取り組んできた」と振り返った。

自身の意向で他ブロックから理事を推薦する全国枠の考え方を取り入れたことについては、「県の理事長にならないと全漬連の理事になれないケースが多く、どのようにして若い人に理事になっていただくか、ということや社会的にも叫ばれている女性の登用について思案し、全国枠の考え方を取り入れて遠藤さんと女性2人に理事に就任していただいた。普段から買い物をする機会が多い女性の理事が増えれば消費者のニーズがつかめる。若い女性は漬物を食べないが、食べる機会を作るためにPRすることが必要。今後は若い人を中心に消費拡大に結び付く取組を行っていただきたい」と期待を込めた。

令和5年度事業計画では、消費拡大に向けた取組の強化として漬物プラットフォームの構築に取り組む。漬物業界全体の活性化については、漬物販売担当実務者資格試験制度の創設について検討を行う。また、2023年3月末で千葉県漬物工業協同組合が脱退したことにより、全国の組合が36都府県から35都府県となり、組合員数も昨年の743社から46社減少して697社となった。

第6号議案の役員選挙の件は、指名推薦方式で新たな『全国枠』の考え方に基づいて推薦された遠藤氏、遠山氏、吉川氏を含めた理事の就任が決定した。遠藤氏は日本漬物産業同友会の会長、遠山氏は同会副会長、吉川氏は漬物研究同志会の幹事を務めるなど、他団体でも活躍している。

全議案の審議が終了し、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品企業行動室課長補佐の二井敬司氏、独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長の木内岳志氏、一般社団法人全国漬物検査協会会長の宮尾茂雄氏が来賓祝辞を述べ、二井氏は漬物グランプリや「漬物で野菜を食べよう!」の取組について説明を行った上で、「和食がユネスコの無形文化遺産に登録されて10年が経つ。漬物は和食に欠かせない存在で、皆さんの力を借りて和食の無形文化遺産登録を再度周知していくための協力をいただきたい」と語った。

木内氏は、「光熱費が上昇する中、煮炊きせずに作ることができる漬物は保存が利き環境にも良い。農水省の取組で漬物で野菜を食べよう、という追い風もある。これからも世界に誇れる発酵食文化の信頼を高めていただきたい」と述べた。

宮尾氏は、「漬物業界は外部への情報発信が課題で、消費者の視点から見た商品開発も必要だと思っている。今後は従来の考え方に縛られず、SNSの活用や漬物のプラットフォーム構築を本格化し、外部に情報を発信していくことが重要だ」と語った。

最後に平井副会長が閉会の辞を述べ、「米と漬物はずっと食べ続けられてきたもので、必然性のある素晴らしい伝統食品。これを広く社会に伝えていくことが業界としてやるべきこと。今回の総会で初めて女性理事が就任したが、業界が一丸となって進んでいってほしい」と願いを込めた。

総会後、別室にて新理事による理事会が開催され、役付き理事を決定。中園副会長が新会長、望月理事、林野常務理事、大久保氏の3名が新副会長に就任する新体制が発表された。

中園新会長は今後の課題について言及し、「20代の人は20%くらいしか漬物を食べていない。特に若い人にどのように食べていただくか考えていきたい。また、人口減少や高齢化で漬物の消費は減っていく。従来の添え物の位置付けでは厳しいので、料理素材として活用してもらえるようレシピの提案などを行っていきたい。いずれも一朝一夕にできるものではないが、土台を作って一歩ずつ前進していきたいと考えている」と述べた。

続いて退任の挨拶を行った野﨑前会長は、「会長を3期6年務めさせていただき、大変お世話になった。私は全漬連に顔を出してから25年以上が経つ。会長を6年、副会長を10年務めたのだが、色々と感じることがあって自分なりに取り組んできた」と振り返った。

自身の意向で他ブロックから理事を推薦する全国枠の考え方を取り入れたことについては、「県の理事長にならないと全漬連の理事になれないケースが多く、どのようにして若い人に理事になっていただくか、ということや社会的にも叫ばれている女性の登用について思案し、全国枠の考え方を取り入れて遠藤さんと女性2人に理事に就任していただいた。普段から買い物をする機会が多い女性の理事が増えれば消費者のニーズがつかめる。若い女性は漬物を食べないが、食べる機会を作るためにPRすることが必要。今後は若い人を中心に消費拡大に結び付く取組を行っていただきたい」と期待を込めた。

懇親会 泰地武監事が協力に感謝

10月に青年部会栃木大会

総会後、別室にて懇親会が開催され、中園新会長の挨拶、来賓紹介に続いて泰地武監事が乾杯発声を務め、「私も20数年、全漬連の役をやらせていただいた。皆さんには大変お世話になり、感謝している。総会で中園さんが会長に就任し、全体的に若返った。皆さんで業界を盛り上げていただき、ますます発展していくよう祈念している」と述べて開宴となった。

会員相互に情報交換や意見交換を行う中、駆け付けた漬物議連の武井俊輔事務局長が挨拶を行い、「人の動きも大分戻ってきたが、コロナの前と後では大きく変わっていることもある。全漬連の皆さんにおかれては漬物の需要が増えるように取り組んでいただきたい。議連もしっかり活動を行っていくので、引き続きご理解とご協力をお願いしたい」と語った。

続いて遠藤新理事と秋本薫常務理事が壇上に上がり、10月17日に栃木県(ライトキューブ宇都宮)で開催される全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会(遠藤栄一大会会長、菅野嘉弘実行委員長)をPRし、来場を呼びかけた。

引き続き歓談の時間を過ごした後、関口悟副会長が中締めの挨拶に立ち、「総会で2名の女性が理事に就任し、役員が若返った。若い人が盛り上げて業界の改革を進めていってほしい」と語り、終了となった。

【中園雅治(なかぞの・まさはる)氏の略歴】

1954(昭和29年)11月25日生まれ。1977年3月、一橋大学商学部卒業。【職歴】1977年4月、日商岩井株式会社入社。1981年11月、株式会社中園久太郎商店入社。1983年1月、同社常務取締役。1983年2月、同社専務取締役。1999年5月、同社代表取締役(至現在)。

【団体歴】1985年4月~1992年3月、鹿児島県漬物商工業協同組合青年部会長。1995年4月~2015年3月、鹿児島県漬物商工業協同組合専務理事。2015年4月~2023年5月26日、鹿児島県漬物商工業協同組合理事長。2017年5月22日~至現在、九州漬物協会会長。2015年5月22日~2023年5月30日、全日本漬物協同組合連合会副会長。

【公職】2016年5月27日~至現在、鹿児島県中小企業団体中央会理事。2019年6月5日~至現在、鹿児島県食品産業協議会理事。2020年7月27日~至現在、鹿児島県特産品協会監事。

【2023(令和5)年6月1日第5130号1,2面】

全日本漬物協同組合連合会 HP

https://www.tsukemono-japan.org/

1954(昭和29年)11月25日生まれ。1977年3月、一橋大学商学部卒業。【職歴】1977年4月、日商岩井株式会社入社。1981年11月、株式会社中園久太郎商店入社。1983年1月、同社常務取締役。1983年2月、同社専務取締役。1999年5月、同社代表取締役(至現在)。

【団体歴】1985年4月~1992年3月、鹿児島県漬物商工業協同組合青年部会長。1995年4月~2015年3月、鹿児島県漬物商工業協同組合専務理事。2015年4月~2023年5月26日、鹿児島県漬物商工業協同組合理事長。2017年5月22日~至現在、九州漬物協会会長。2015年5月22日~2023年5月30日、全日本漬物協同組合連合会副会長。

【公職】2016年5月27日~至現在、鹿児島県中小企業団体中央会理事。2019年6月5日~至現在、鹿児島県食品産業協議会理事。2020年7月27日~至現在、鹿児島県特産品協会監事。

【2023(令和5)年6月1日第5130号1,2面】

全日本漬物協同組合連合会 HP

https://www.tsukemono-japan.org/

【速報】令和5年度通常総会 役員選挙で中園雅治副会長が新会長に就任

5月30日に令和5年度通常総会を開催。役員選挙で3期6年会長を務めた野﨑伸一会長が退任し、中園雅治副会長が新会長に就任した。

その他、望月啓行理事、林野雅史常務理事、大久保次郎理事が新副会長に就任した。

新役員名簿は次の通り。

【大阪支社】関西漬物協会(平井達雄会長)は17日、神戸市のANAクラウンプラザホテル神戸で第71回定時総会を開催した。役員改選では平井会長が再任。本年度事業は、沢庵和尚ゆかりの地である南宗寺(大阪府堺市)への参拝研修を行う予定となった。

総会冒頭、平井会長は昨年に創立70周年記念の式典や記念誌の制作、また沢庵和尚の法要で宗鏡寺(兵庫県)を参拝したことへ触れ、「コロナや物価高で厳しい時代だが活発に事業を行い、漬物業界を盛り上げる弾みを付けることができたのではないか」とし感謝の言葉を述べた。

議事へ移ると第1号議案の前年度事業報告で、各委員から報告があった。70周年記念事業実行委員長の河島歳明相談役は「妙心寺での式典、宗鏡寺への参拝と初めての形で、これなら参加したかったという方が大勢いた」と事業の活発化へ意欲を示した。記念誌制作委員長の髙嶋良平相談役は「コスト削減や自由度の観点から紙媒体ではなくDVDデータで配布した」と紹介した。

また全漬連でPR委員長を務める林野雅史副会長は漬物グランプリについて「若い世代が漬物へ興味を持つきっかけを作るため、新たに学生の部を創設した。大阪偕星学園高がグランプリを獲得し、高麗食品(大阪市)での商品化も決まったようだ」と報告した。

第2、3号は本年度の助課金額、事業計画案につき審議し承認された。本年度は例年通りの安全衛生講習会や各試験実施の他、宗鏡寺、南宗寺への参拝などを計画している。

第4号議案の役員改選では平井会長の再任が決まった。副会長以下の役員改選については、各府県団体の役員から選任するため、各府県の総会を待って決定する。

第5号議案の次回総会開催地は広島となった。

総会後は懇親会が催された。最後は髙嶋相談役が「東京に負けるな、漬物業界を関西から盛り上げようという意気を持つのが関西漬協」と「関西漬協音頭」を唄い、お開きとなった。

【2023(令和5)年5月21日第5129号2面】

総会冒頭、平井会長は昨年に創立70周年記念の式典や記念誌の制作、また沢庵和尚の法要で宗鏡寺(兵庫県)を参拝したことへ触れ、「コロナや物価高で厳しい時代だが活発に事業を行い、漬物業界を盛り上げる弾みを付けることができたのではないか」とし感謝の言葉を述べた。

議事へ移ると第1号議案の前年度事業報告で、各委員から報告があった。70周年記念事業実行委員長の河島歳明相談役は「妙心寺での式典、宗鏡寺への参拝と初めての形で、これなら参加したかったという方が大勢いた」と事業の活発化へ意欲を示した。記念誌制作委員長の髙嶋良平相談役は「コスト削減や自由度の観点から紙媒体ではなくDVDデータで配布した」と紹介した。

また全漬連でPR委員長を務める林野雅史副会長は漬物グランプリについて「若い世代が漬物へ興味を持つきっかけを作るため、新たに学生の部を創設した。大阪偕星学園高がグランプリを獲得し、高麗食品(大阪市)での商品化も決まったようだ」と報告した。

第2、3号は本年度の助課金額、事業計画案につき審議し承認された。本年度は例年通りの安全衛生講習会や各試験実施の他、宗鏡寺、南宗寺への参拝などを計画している。

第4号議案の役員改選では平井会長の再任が決まった。副会長以下の役員改選については、各府県団体の役員から選任するため、各府県の総会を待って決定する。

第5号議案の次回総会開催地は広島となった。

総会後は懇親会が催された。最後は髙嶋相談役が「東京に負けるな、漬物業界を関西から盛り上げようという意気を持つのが関西漬協」と「関西漬協音頭」を唄い、お開きとなった。

【2023(令和5)年5月21日第5129号2面】

全漬連・東京都漬物事業協同組合

明治神宮春の大祭を開催

全国42社が漬物奉納

全国42社が漬物奉納

東京都渋谷区の明治神宮は5月2日と3日、春の大祭を開催した。全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)及び東京都漬物事業協同組合(関口悟理事長)の有志企業42社が漬物を奉納。多くの外国人観光客が訪れる中、4月27日から5月7日まで本殿前に並べられた。

この取組は元東漬理事長の髙山喜一郎氏が発起人となり、2002年から東漬の事業としてスタート。

その後、全国の漬物メーカーから参加したい、という声が多く寄せられたため、全国の組合員による漬物奉納が行われることになった。

東漬事務局長の小林秀氏は、「この取組は髙山喜一郎さんを中心にしてスタートし、徐々に全国に広がっていった。明治神宮には日本酒や味噌など、日本を代表する食品が自然の恵みや先人たちへの感謝を込めて奉納されている。今年も漬物業界の発展を祈願し、多くの企業に参加していただき感謝している」と述べた。

この取組は元東漬理事長の髙山喜一郎氏が発起人となり、2002年から東漬の事業としてスタート。

その後、全国の漬物メーカーから参加したい、という声が多く寄せられたため、全国の組合員による漬物奉納が行われることになった。

東漬事務局長の小林秀氏は、「この取組は髙山喜一郎さんを中心にしてスタートし、徐々に全国に広がっていった。明治神宮には日本酒や味噌など、日本を代表する食品が自然の恵みや先人たちへの感謝を込めて奉納されている。今年も漬物業界の発展を祈願し、多くの企業に参加していただき感謝している」と述べた。

【2023(令和5)年5月11日第5128号1面】

農水省が「漬物で野菜を食べよう!」スタート

野菜不足を補う手段として推奨

漬物業界に強力な追い風が吹いている。野菜不足を補う手段の一つとして、国が漬物の摂取を推奨することを明示した。

農林水産省は4月26日、「野菜を食べようプロジェクト」の一環で、野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタート。同省HP(https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/ryutu/230426.html)で概要を発表した。

野菜の1人1日当たりの平均摂取量(令和元年)は280・5gで「健康日本21(第二次)」(厚生労働省)で目標とする350gに達しておらず、野菜摂取量の増加が課題となっている。このため、農林水産省では令和2年12月から「野菜を食べようプロジェクト」を実施。この目的に賛同する企業・団体等の「野菜サポーター」とともに野菜の消費拡大に取り組んでいる。

今回の取組は、「野菜を食べようプロジェクト」の一環として、特に若い世代で消費離れが進んでいることや、「和食・日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録10周年を迎えることから、改めて日本の伝統的な食文化の一つである「漬物」を通じた野菜の消費拡大に向けた取組を実施する。

【主な取組内容】

①「漬物で野菜を食べよう!」チラシによる情報発信:野菜摂取量の目標(350g)に対する摂取量平均(280g)の差が70gであることから、生野菜換算で70gに相当する分を分かりやすく写真で各種漬物を掲載した「漬物で野菜を食べよう!」のチラシを作成し、これを用いて政府や漬物業者等による各種イベント、流通・小売・外食店等を通じた消費拡大の取組において、情報発信を行う。

②「漬物グランプリ2023」(主催:全日本漬物協同組合連合会、野﨑伸一会長)の農林水産大臣賞の授与:4月29日に開催された「漬物グランプリ2023」の表彰式において、審査項目(彩り、素材の性質、味覚、安全性、販売価格)による審査の結果、特に優秀なレシピに対し、農林水産大臣賞を授与し、表彰した。

③「野菜の日(8月31日)」Webシンポジウムの開催:「野菜の日(8月31日)」に、最新データに基づいた漬物の効能等について基調講演を行うとともに、時代にマッチした漬物の生産や、食生活の中での新たな取り入れ方等をテーマとするWebシンポジウムを開催する。

全漬連は今年1月、農水省と若い世代を対象とした漬物に関する意見交換を行い、漬物は生の野菜よりもかさが減って効率よく食物繊維等を摂取できるため、不足分の70gを補う手段の一つとして、漬物の摂取を推奨する方針を決定。品質・衛生管理対策人材育成委員会(次世代委員会)の遠藤栄一委員長が農水省との窓口兼実務を担当し、約2カ月でチラシを制作。東京ビッグサイトで4月27日~29日に開催された「漬物グランプリ2023」の会場でお披露目となった。

チラシを作成する上でポイントにしたのは3つ。(1)各写真は生野菜70gに相当する量とし、実際に食べる量を分かりやすく表現した。(2)一般的に漬物は、ビタミン、ミネラル、食物繊維、乳酸菌などを含み、生野菜よりも保存期間が長いことに加え、分量も少なく、味付けを行う必要もないため、手軽に食べることができることをPR。(3)食塩量を表示し、食塩摂取目標量(男性8g未満・女性7g未満)を意識しながら、普段の食事に漬物を取り入れながら不足しがちな野菜の摂取を提案する。

4月24日に「野菜サポーター」に加盟した全漬連の野﨑会長は、「今回の取組は業界にとって大きな追い風だ。国の施策の一つとして自信を持って漬物を消費者にPRすることができる。販売先にも働きかけて需要拡大に結び付けられるように取り組んでいきたい」と頬を緩ませた。

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課課長補佐(食品第1班担当)の二井敬司氏は、「漬物は生野菜よりもかさが減って半分くらいの量になるので効率的に野菜を摂取することができる。チラシには量と食塩量が表示されていて、消費者にも分かりやすく伝えることができる。農水省としても漬物を通じた野菜の消費拡大を推進していく」とバックアップを明言した。

(東京本社 千葉友寛)

農林水産省は4月26日、「野菜を食べようプロジェクト」の一環で、野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタート。同省HP(https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/ryutu/230426.html)で概要を発表した。

野菜の1人1日当たりの平均摂取量(令和元年)は280・5gで「健康日本21(第二次)」(厚生労働省)で目標とする350gに達しておらず、野菜摂取量の増加が課題となっている。このため、農林水産省では令和2年12月から「野菜を食べようプロジェクト」を実施。この目的に賛同する企業・団体等の「野菜サポーター」とともに野菜の消費拡大に取り組んでいる。

今回の取組は、「野菜を食べようプロジェクト」の一環として、特に若い世代で消費離れが進んでいることや、「和食・日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産登録10周年を迎えることから、改めて日本の伝統的な食文化の一つである「漬物」を通じた野菜の消費拡大に向けた取組を実施する。

【主な取組内容】

①「漬物で野菜を食べよう!」チラシによる情報発信:野菜摂取量の目標(350g)に対する摂取量平均(280g)の差が70gであることから、生野菜換算で70gに相当する分を分かりやすく写真で各種漬物を掲載した「漬物で野菜を食べよう!」のチラシを作成し、これを用いて政府や漬物業者等による各種イベント、流通・小売・外食店等を通じた消費拡大の取組において、情報発信を行う。

②「漬物グランプリ2023」(主催:全日本漬物協同組合連合会、野﨑伸一会長)の農林水産大臣賞の授与:4月29日に開催された「漬物グランプリ2023」の表彰式において、審査項目(彩り、素材の性質、味覚、安全性、販売価格)による審査の結果、特に優秀なレシピに対し、農林水産大臣賞を授与し、表彰した。

③「野菜の日(8月31日)」Webシンポジウムの開催:「野菜の日(8月31日)」に、最新データに基づいた漬物の効能等について基調講演を行うとともに、時代にマッチした漬物の生産や、食生活の中での新たな取り入れ方等をテーマとするWebシンポジウムを開催する。

全漬連は今年1月、農水省と若い世代を対象とした漬物に関する意見交換を行い、漬物は生の野菜よりもかさが減って効率よく食物繊維等を摂取できるため、不足分の70gを補う手段の一つとして、漬物の摂取を推奨する方針を決定。品質・衛生管理対策人材育成委員会(次世代委員会)の遠藤栄一委員長が農水省との窓口兼実務を担当し、約2カ月でチラシを制作。東京ビッグサイトで4月27日~29日に開催された「漬物グランプリ2023」の会場でお披露目となった。

チラシを作成する上でポイントにしたのは3つ。(1)各写真は生野菜70gに相当する量とし、実際に食べる量を分かりやすく表現した。(2)一般的に漬物は、ビタミン、ミネラル、食物繊維、乳酸菌などを含み、生野菜よりも保存期間が長いことに加え、分量も少なく、味付けを行う必要もないため、手軽に食べることができることをPR。(3)食塩量を表示し、食塩摂取目標量(男性8g未満・女性7g未満)を意識しながら、普段の食事に漬物を取り入れながら不足しがちな野菜の摂取を提案する。

4月24日に「野菜サポーター」に加盟した全漬連の野﨑会長は、「今回の取組は業界にとって大きな追い風だ。国の施策の一つとして自信を持って漬物を消費者にPRすることができる。販売先にも働きかけて需要拡大に結び付けられるように取り組んでいきたい」と頬を緩ませた。

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課課長補佐(食品第1班担当)の二井敬司氏は、「漬物は生野菜よりもかさが減って半分くらいの量になるので効率的に野菜を摂取することができる。チラシには量と食塩量が表示されていて、消費者にも分かりやすく伝えることができる。農水省としても漬物を通じた野菜の消費拡大を推進していく」とバックアップを明言した。

(東京本社 千葉友寛)

【2023(令和5)年5月1日第5127号1面】

新制度移行の動きを注視

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は11日に東京、15日に鹿児島で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。

東京の試験は東京都江東区の男女共同参画推進センターで実施され、実習生を受け入れている関東の加盟企業3社からベトナム人女性8名が受験。東京都漬物事業協同組合の関口悟理事長を主席試験委員に、中村秀一郎専務理事、事務局の小林秀氏が試験委員を務め、全漬連の真野康彦専務理事と鎌田洋行事務局長が補佐にあたった。

鹿児島の試験は谷山市民会館で実施され、鹿児島の加盟企業2社からベトナム人女性9名、インドネシア人女性6名の計15名が受験。鹿児島県漬物商工業協同組合の中園雅治理事長を主席試験委員に、堂園健二専務理事、中園宗伴氏、堂園春樹氏が試験委員を務めた。学科試験、判断等試験、実技(作業)試験は両会場ともに滞りなく進行した。関口理事長は「実技は作業の前後が重要なのだが、しっかり対応していてよく教育されていると感じた」と感想を述べた。