一般社団法人全国スーパーマーケット協会、一般社団法人日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は21日、11月度販売統計調査の記者発表会を東京都中央区の日本スーパーマーケット協会にて実施した。

日本スーパーマーケット協会専務理事の江口法生氏、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ11月の統計調査結果(いずれも速報値)を発表。日本スーパーマーケット協会会長の岩崎高治氏が2023年の振り返りと2024年の展望について語った。

11月の総売上高は1兆1億5273万円。全店ベースの前年同月比は104・8%で、既存店ベースは103・8%。食品合計の売上高は9131億1335万円で全店105・3%、既存店104・2%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3380億6794万円で、全店104・7%、既存店103・5%。日配は2090億3993万円で、全店106・7%、既存店105・4%。惣菜は1063億1153万円で全店104・9%、既存店103・6%。集計企業数は270社、総店舗数は8385店舗だった。

江口専務理事は「11月についても9カ月連続で売上が前年超えとなった。日配や一般食品で値上げが進んでいることが寄与している。惣菜も引き続き好調を維持している」と概況を説明した。

部門別では、日配は納豆や豆腐など、食生活に欠かせないベーシックな商品群が堅調に推移するも、一部には販売点数減もみられた。気温の低下とともに鍋関連の水物や練物、麺類の動きがよかった。

惣菜は家庭での電気・ガス代高騰や基礎調味料の高騰を追い風に天ぷらや唐揚げ、コロッケなど揚物類、焼鳥などの焼物類が好調に推移した。通勤や外出の増加による昼食・外食需要も引き続き好調で、行楽需要を背景におにぎりなどの米飯類、和惣菜も良く動いた。

日生協の近藤部長が11月度供給実績を報告。全国66主要地域生協の総供給高は2501億5600万円で前年比101・1%となった。内訳は店舗供給高が805億500万で103・9%、宅配供給高が1644億4300万円で100・3%。

近藤部長は「総供給高は3カ月連続の前年超えとなった。店舗は物価上昇に加えて、利用人数が堅調だった。昨年は不調だった米が回復傾向にある。宅配は利用人数は前年を下回っているものの、物価上昇により客単価が上昇したことが影響した」と述べた。

続いて岩崎会長が2023年の振り返りと2024年の展望について語った。

岩崎会長は「コロナ5類移行により、国内の社会経済活動が正常化に向かい、個人消費は徐々に明るさを取り戻しつつあり、スーパーマーケットの売上も順調に推移している。一方で、度重なる食品の値上げ、電気料金や物流コストの上昇、人手不足と人件費の高騰などに直面しており、経営の舵取りが難しくなっている」と今年を振り返った。

来年の展望については、「企業業績は良く、株価見通しも悪くない。賃上げが物価上昇を上回ることも期待できる。何か特別なことが起きない限りは、現在のトレンドが続くのではないか」と語った。

また、日本スーパーマーケット協会として、スーパーマーケットの健全な発展、流通機構の近代化合理化の推進、ライフラインとしての食品の安定供給という協会設立の原点に立ち返り、その実現のため、人手不足、2024年問題、環境問題などの課題解決に取り組んでいくことを示した。

日本スーパーマーケット協会専務理事の江口法生氏、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ11月の統計調査結果(いずれも速報値)を発表。日本スーパーマーケット協会会長の岩崎高治氏が2023年の振り返りと2024年の展望について語った。

11月の総売上高は1兆1億5273万円。全店ベースの前年同月比は104・8%で、既存店ベースは103・8%。食品合計の売上高は9131億1335万円で全店105・3%、既存店104・2%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3380億6794万円で、全店104・7%、既存店103・5%。日配は2090億3993万円で、全店106・7%、既存店105・4%。惣菜は1063億1153万円で全店104・9%、既存店103・6%。集計企業数は270社、総店舗数は8385店舗だった。

江口専務理事は「11月についても9カ月連続で売上が前年超えとなった。日配や一般食品で値上げが進んでいることが寄与している。惣菜も引き続き好調を維持している」と概況を説明した。

部門別では、日配は納豆や豆腐など、食生活に欠かせないベーシックな商品群が堅調に推移するも、一部には販売点数減もみられた。気温の低下とともに鍋関連の水物や練物、麺類の動きがよかった。

惣菜は家庭での電気・ガス代高騰や基礎調味料の高騰を追い風に天ぷらや唐揚げ、コロッケなど揚物類、焼鳥などの焼物類が好調に推移した。通勤や外出の増加による昼食・外食需要も引き続き好調で、行楽需要を背景におにぎりなどの米飯類、和惣菜も良く動いた。

日生協の近藤部長が11月度供給実績を報告。全国66主要地域生協の総供給高は2501億5600万円で前年比101・1%となった。内訳は店舗供給高が805億500万で103・9%、宅配供給高が1644億4300万円で100・3%。

近藤部長は「総供給高は3カ月連続の前年超えとなった。店舗は物価上昇に加えて、利用人数が堅調だった。昨年は不調だった米が回復傾向にある。宅配は利用人数は前年を下回っているものの、物価上昇により客単価が上昇したことが影響した」と述べた。

続いて岩崎会長が2023年の振り返りと2024年の展望について語った。

岩崎会長は「コロナ5類移行により、国内の社会経済活動が正常化に向かい、個人消費は徐々に明るさを取り戻しつつあり、スーパーマーケットの売上も順調に推移している。一方で、度重なる食品の値上げ、電気料金や物流コストの上昇、人手不足と人件費の高騰などに直面しており、経営の舵取りが難しくなっている」と今年を振り返った。

来年の展望については、「企業業績は良く、株価見通しも悪くない。賃上げが物価上昇を上回ることも期待できる。何か特別なことが起きない限りは、現在のトレンドが続くのではないか」と語った。

また、日本スーパーマーケット協会として、スーパーマーケットの健全な発展、流通機構の近代化合理化の推進、ライフラインとしての食品の安定供給という協会設立の原点に立ち返り、その実現のため、人手不足、2024年問題、環境問題などの課題解決に取り組んでいくことを示した。

【2023(令和5)年12月21日第5149号10面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)は11月22日、「ハイアットリージェンシー東京」(東京都新宿区)で、「第58回スーパーマーケット・トレードショー(SMTS)2024」「デリカテッセン・トレードショー(DTS)2024」「第19回こだわり食品フェア2024」の合同記者発表会を開催した。

「SMTS2024」は、来年2月14~16日の3日間、千葉・幕張メッセ全館で開催される、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会。今年は2117社・団体、3497小間(11月1日現在、以下同じ)の規模で開催する。

同時開催される「DTS2024」は、中食産業(お弁当・お惣菜)に特化した商談展示会。同じく同時開催の「こだわり食品フェア2024」は、日本全国から特色ある地域食品を一堂に集め、広く食品流通業界に紹介する展示会である。

最初に各展示会の主催者代表として、SMTS2024実行委員長の横山清氏、同副実行委員長の太田順康氏と小苅米秀樹氏、こだわり食品フェア2024主催代表の大角亨氏(一般財団法人食品産業センター専務理事)、DTS2024実行委員長の三科雅嗣氏、同副実行委員長の原昭彦氏が紹介された。

横山実行委員長が挨拶に立ち、過去3年間猛威を振るったコロナの経過を振り返った後、「私はこの業界に入って62年と15日目を迎えた。これまでの歩みの中で、一人でできないことは組んで、1社でできないことは他社と協同して物事を進めてきた。その一環として1958年3月に、日本セルフ・サービス協会が設立された。5年後に初めてフェアを開催し、その時はこれほど先を読んでいたわけではないが、今やSMTSは日本最大規模の展示会となった」とこれまでの経緯を語った。

続けて「企業は大きければ良いというわけではない。希少なもの、価値あるものをしっかりと伝えていくという使命の下、当協会のスタッフや参加企業の頑張りによって、来年第58回を迎える今日まで続けてこられた。コロナという、とてつもない経験の中で、休むことなくやれたことは、世界に誇れることだと思う。今は、GMSから食品スーパーの時代へと大きな変革期を迎えている。スタッフ全員で力を合わせ、SMTSを成功させたい」と抱負を述べた。

こだわり食品フェアの主催代表として大角専務理事が挨拶し、「本展示会は、地方で特色ある食品を作っているメーカーを応援するという目的で開催している。今回は、日本全国から125の企業・団体が参加する。また、今回も新規出店企業が多く、バラエティに富んだ商品ラインナップとなっている。日本の食に携わる人々の想いやこだわりを体験していただきたい」と語った。

DTS主催者代表として三科実行委員長が挨拶。「メーン主催者企画となるお弁当・お惣菜大賞は、1万4992件のエントリーがあり過去最高となった。また出展申込数も50社・238小間と、こちらも過去最高となっており、ニーズが高まっていることを証明している。受賞作品の会場販売も毎年好評で、“いつも売り切れている”という声を聞くので、今年は販売数量を増やして対応する。新たなビジネスチャンスを生み出す場として期待されているので、頑張って成功させたい」と抱負を語った。

次に質疑応答が行われ、今後の課題と見通しについての質問に、横山実行委員長が「コロナで問題を一気に突き付けられたが、それに対応できたことでフューチャーに挑戦する道筋が見えてきた。人手不足には無人の店やロボットでの対応という方策もあるが、スーパーでは人と人との対応が使命と考えている。課題はまだまだあるが先行きは明るく、良い方向に向かっていることは間違いないと考えている。対応力のスピードアップを図っていく」と答えた。

最後に主催者のプレス用撮影会が行われ、発表会は終了となった。

【2023(令和5)年12月1日第5147号11面】

スーパーマーケット・トレードショー http://www.smts.jp/

「SMTS2024」は、来年2月14~16日の3日間、千葉・幕張メッセ全館で開催される、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会。今年は2117社・団体、3497小間(11月1日現在、以下同じ)の規模で開催する。

同時開催される「DTS2024」は、中食産業(お弁当・お惣菜)に特化した商談展示会。同じく同時開催の「こだわり食品フェア2024」は、日本全国から特色ある地域食品を一堂に集め、広く食品流通業界に紹介する展示会である。

最初に各展示会の主催者代表として、SMTS2024実行委員長の横山清氏、同副実行委員長の太田順康氏と小苅米秀樹氏、こだわり食品フェア2024主催代表の大角亨氏(一般財団法人食品産業センター専務理事)、DTS2024実行委員長の三科雅嗣氏、同副実行委員長の原昭彦氏が紹介された。

横山実行委員長が挨拶に立ち、過去3年間猛威を振るったコロナの経過を振り返った後、「私はこの業界に入って62年と15日目を迎えた。これまでの歩みの中で、一人でできないことは組んで、1社でできないことは他社と協同して物事を進めてきた。その一環として1958年3月に、日本セルフ・サービス協会が設立された。5年後に初めてフェアを開催し、その時はこれほど先を読んでいたわけではないが、今やSMTSは日本最大規模の展示会となった」とこれまでの経緯を語った。

続けて「企業は大きければ良いというわけではない。希少なもの、価値あるものをしっかりと伝えていくという使命の下、当協会のスタッフや参加企業の頑張りによって、来年第58回を迎える今日まで続けてこられた。コロナという、とてつもない経験の中で、休むことなくやれたことは、世界に誇れることだと思う。今は、GMSから食品スーパーの時代へと大きな変革期を迎えている。スタッフ全員で力を合わせ、SMTSを成功させたい」と抱負を述べた。

こだわり食品フェアの主催代表として大角専務理事が挨拶し、「本展示会は、地方で特色ある食品を作っているメーカーを応援するという目的で開催している。今回は、日本全国から125の企業・団体が参加する。また、今回も新規出店企業が多く、バラエティに富んだ商品ラインナップとなっている。日本の食に携わる人々の想いやこだわりを体験していただきたい」と語った。

DTS主催者代表として三科実行委員長が挨拶。「メーン主催者企画となるお弁当・お惣菜大賞は、1万4992件のエントリーがあり過去最高となった。また出展申込数も50社・238小間と、こちらも過去最高となっており、ニーズが高まっていることを証明している。受賞作品の会場販売も毎年好評で、“いつも売り切れている”という声を聞くので、今年は販売数量を増やして対応する。新たなビジネスチャンスを生み出す場として期待されているので、頑張って成功させたい」と抱負を語った。

次に質疑応答が行われ、今後の課題と見通しについての質問に、横山実行委員長が「コロナで問題を一気に突き付けられたが、それに対応できたことでフューチャーに挑戦する道筋が見えてきた。人手不足には無人の店やロボットでの対応という方策もあるが、スーパーでは人と人との対応が使命と考えている。課題はまだまだあるが先行きは明るく、良い方向に向かっていることは間違いないと考えている。対応力のスピードアップを図っていく」と答えた。

最後に主催者のプレス用撮影会が行われ、発表会は終了となった。

【2023(令和5)年12月1日第5147号11面】

スーパーマーケット・トレードショー http://www.smts.jp/

こだわり食品フェア https://www.shokusan.or.jp/fair/

デリカテッセン・トレードショー https://www.delica.jp/

博多ステイションフードの佐々木社長が発表

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は11月21日、全国スーパーマーケット協会会議室(東京・神田)で、10月の販売統計調査(実績速報版)を発表した。

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会(日生協)渉外広報本部広報部の近藤美奈子部長が、それぞれ10月度の統計結果を報告。ゲストスピーカーとして博多ステイションフード(SF)株式会社(福岡市博多区)の佐々木洋子社長が、同社の事業概要、取組について発表した。

10月のSM統計調査実績は、総売上高が1兆421億908万円で、全店ベースの前年同月比は105・3%、既存店ベースでは104・3%だった。食品合計の売上高は9658億9995万円で、全店ベース105・9%、既存店ベース104・9%だった。

部門別では、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計3662億6万円で105・0%。日配は2175億1170万円で107・7%。惣菜は1109億8858万円で106・2%。一般食品は2711億9962万円で105・7%だった(以上全店ベース)。

増井副会長は「総売上高は8カ月連続増で好調に推移した。残暑の高温障害で、青果が品薄・高値となった。白菜の高騰で鍋需要は停滞した反面、カット野菜が売れ、飲料やアイスが好調だった。日配では、青果の高騰で白菜漬などの浅漬が好調に推移した。惣菜は各種イベントの再開と、残暑のため火を使う料理が敬遠され、天ぷらなどが好調に売れた。景気判断DIは、小幅に悪化したものの4カ月連続で判断基準を上回った」と説明した。

次に日生協の近藤部長が10月度供給実績(速報値)を報告。全国65主要地域生協の総供給高は、2427億700万円で前年比101・5%と2カ月連続の前年超えとなった。内訳は店舗供給高が794億4700万で同104・0%、宅配供給高は1581億1100万円で同100・9%、そのうち個配は101・7%の伸びだった。

近藤部長は「物価上昇によって中食・内食需要が堅調に推移し、前年超えとなった。部門別では、酒を除く全部門が前年を超えた。宅配も10月からの値上げにより客単価が上昇たことで、前年超えとなった」と報告した。

続いて、ゲストスピーカーの博多SF・佐々木社長が発表。同社はJR博多駅構内に総合食品スーパー、鮮魚・海産土産品店、弁当・惣菜販売店、辛子明太子・塩干土産品店、海鮮居酒屋、喫茶店(フランチャイズ)を多角的に展開。グループ会社に辛子明太子製造の福さ屋株式会社がある。

スーパーでは1万~1万5000点の品揃えで、エキナカ店舗としては生鮮の強さが特徴。客層が広く、インバウンド需要もウエートが高い。社内に商品部はなく、売場担当バイヤーが品揃えと価格決定権を持つ。売場での顧客の反応が肌感で分かるため、価格の変更や商品の入れ替えを迅速に行っている。

原料・電気代など諸経費が高騰している中、付加価値のある商品の品揃えで同業他社と差別化を図りながら、集客イベントの開催などで独自の店造りを行っていく方針だ。

【2023(令和5)年12月1日第5147号11面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会 http://www.super.or.jp/

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は11月21日、全国スーパーマーケット協会会議室(東京・神田)で、10月の販売統計調査(実績速報版)を発表した。

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会(日生協)渉外広報本部広報部の近藤美奈子部長が、それぞれ10月度の統計結果を報告。ゲストスピーカーとして博多ステイションフード(SF)株式会社(福岡市博多区)の佐々木洋子社長が、同社の事業概要、取組について発表した。

10月のSM統計調査実績は、総売上高が1兆421億908万円で、全店ベースの前年同月比は105・3%、既存店ベースでは104・3%だった。食品合計の売上高は9658億9995万円で、全店ベース105・9%、既存店ベース104・9%だった。

部門別では、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計3662億6万円で105・0%。日配は2175億1170万円で107・7%。惣菜は1109億8858万円で106・2%。一般食品は2711億9962万円で105・7%だった(以上全店ベース)。

増井副会長は「総売上高は8カ月連続増で好調に推移した。残暑の高温障害で、青果が品薄・高値となった。白菜の高騰で鍋需要は停滞した反面、カット野菜が売れ、飲料やアイスが好調だった。日配では、青果の高騰で白菜漬などの浅漬が好調に推移した。惣菜は各種イベントの再開と、残暑のため火を使う料理が敬遠され、天ぷらなどが好調に売れた。景気判断DIは、小幅に悪化したものの4カ月連続で判断基準を上回った」と説明した。

次に日生協の近藤部長が10月度供給実績(速報値)を報告。全国65主要地域生協の総供給高は、2427億700万円で前年比101・5%と2カ月連続の前年超えとなった。内訳は店舗供給高が794億4700万で同104・0%、宅配供給高は1581億1100万円で同100・9%、そのうち個配は101・7%の伸びだった。

近藤部長は「物価上昇によって中食・内食需要が堅調に推移し、前年超えとなった。部門別では、酒を除く全部門が前年を超えた。宅配も10月からの値上げにより客単価が上昇たことで、前年超えとなった」と報告した。

続いて、ゲストスピーカーの博多SF・佐々木社長が発表。同社はJR博多駅構内に総合食品スーパー、鮮魚・海産土産品店、弁当・惣菜販売店、辛子明太子・塩干土産品店、海鮮居酒屋、喫茶店(フランチャイズ)を多角的に展開。グループ会社に辛子明太子製造の福さ屋株式会社がある。

スーパーでは1万~1万5000点の品揃えで、エキナカ店舗としては生鮮の強さが特徴。客層が広く、インバウンド需要もウエートが高い。社内に商品部はなく、売場担当バイヤーが品揃えと価格決定権を持つ。売場での顧客の反応が肌感で分かるため、価格の変更や商品の入れ替えを迅速に行っている。

原料・電気代など諸経費が高騰している中、付加価値のある商品の品揃えで同業他社と差別化を図りながら、集客イベントの開催などで独自の店造りを行っていく方針だ。

【2023(令和5)年12月1日第5147号11面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会 http://www.super.or.jp/

博多ステイションフード http://www.hsf-g.com/pc/

JETRO 海外バイヤーとの商談会

日本貿易振興機構(ジェトロ)では、日本産農水産物・食品の輸入・調達を希望する有望な海外バイヤー(12カ国12名)を日本に招き、「スーパーマーケット・トレードショー2024(SMTS2024)」の会場にて、海外市場への販路拡大を希望する国内サプライヤー(SMTS/DTS出展者限定)との事前マッチングによる商談の機会を提供する。

ジェトロの商談会申し込みの際に登録した商品情報をもとに、海外バイヤーが事前に商談希望先を選定し、商談が成立した際には、事前アポイントで設定した時間に展示会場の出展者ブースを訪問する。

海外バイヤーに直接、ブース内にある食品のサンプルなどを手に取ってもらい、必要に応じて、試食・試飲してもらいながら、商談を行うことができる。また、海外バイヤーには、ジェトロが無料で通訳を手配しているため、商談の際、言葉の心配をすることなく、商談することができる。

ジェトロでは、「日本の優れた農水産物・食品の輸出に挑戦してみたいサプライヤーの事業者様は、ぜひご応募いただきたい」としている。

▼実施日時

2024年2月15日(木)~2月16日(金)午前の商談枠:10時~12時、午後の商談枠:14時~17時(最終日は14時~16時)

▼場所:幕張メッセ

※SMTS2024/DTS2024内の申込者の出展ブースが商談会場となる(ジェトロの独立した商談会場はない)

▼募集締切

<STEP1>2023年11月24日(金)12:00(正午)締切

ジェトロの商談会申し込みの際に登録した商品情報をもとに、海外バイヤーが事前に商談希望先を選定し、商談が成立した際には、事前アポイントで設定した時間に展示会場の出展者ブースを訪問する。

海外バイヤーに直接、ブース内にある食品のサンプルなどを手に取ってもらい、必要に応じて、試食・試飲してもらいながら、商談を行うことができる。また、海外バイヤーには、ジェトロが無料で通訳を手配しているため、商談の際、言葉の心配をすることなく、商談することができる。

ジェトロでは、「日本の優れた農水産物・食品の輸出に挑戦してみたいサプライヤーの事業者様は、ぜひご応募いただきたい」としている。

▼実施日時

2024年2月15日(木)~2月16日(金)午前の商談枠:10時~12時、午後の商談枠:14時~17時(最終日は14時~16時)

▼場所:幕張メッセ

※SMTS2024/DTS2024内の申込者の出展ブースが商談会場となる(ジェトロの独立した商談会場はない)

▼募集締切

<STEP1>2023年11月24日(金)12:00(正午)締切

<STEP2>2023年11月27日(月)23:59締切

※11月24日(金)までにSTEP1登録を完了した人のみSTEP2に進むことが出来る。

▼参加費用:無料

【応募条件・申込み】

http://www.Jetro.go.jp/events/afb/100c68fa62dc6edf.html

※11月24日(金)までにSTEP1登録を完了した人のみSTEP2に進むことが出来る。

▼参加費用:無料

【応募条件・申込み】

http://www.Jetro.go.jp/events/afb/100c68fa62dc6edf.html

【2023(令和5)年11月11日第5145号15面】

SM3団体 統計調査9月 売上前年比は105.3%

続いて、同日発刊された「2023年スーパーマーケット年次統計調査報告書」について、オール日本スーパーマーケット協会広報室の戸田康治マネージャー、全国スーパーマーケット協会の長瀬直人氏がダイジェスト報告を行った。

また、荷待ち時間の削減など物流の効率化を図る目的で今年3月に発足した「首都圏SM物流研究会」が、その取組と今後の活動について発表した(「小売店情報・団体活動 2023」参照)。

まず、中村常務理事が、9月のSM統計調査実績を発表。総売上高は1兆164億1024万円で、全店ベースの前年同月比は105・3%、既存店ベースでは104・3%だった。食品合計の売上高は9304億4758万円で、全店ベース105・8%、既存店ベース104・8%だった。

また、荷待ち時間の削減など物流の効率化を図る目的で今年3月に発足した「首都圏SM物流研究会」が、その取組と今後の活動について発表した(「小売店情報・団体活動 2023」参照)。

まず、中村常務理事が、9月のSM統計調査実績を発表。総売上高は1兆164億1024万円で、全店ベースの前年同月比は105・3%、既存店ベースでは104・3%だった。食品合計の売上高は9304億4758万円で、全店ベース105・8%、既存店ベース104・8%だった。

部門別では、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計3415億2439万円で、104・5%。日配は2134億6057万円で109・6%。惣菜は1143億1669万円で107・9%。一般食品は2611億4594万円で103・6%だった(以上全店ベース)。

中村常務理事は「生鮮3部門では、青果と水産は相場高が売上を押し上げたが、畜産が唯一苦戦した。惣菜は、猛暑で行楽に出かける機会が減り、お弁当等はやや苦戦。日配では、豆腐など涼味商材が好調で、それをうまく捉えて品揃えを強化した店舗は売上を伸ばした。その他、青果・果実の全体的な高値の中で、豊作だったブドウは安価となり好調に推移。また、お彼岸関連のおはぎなど和菓子が好調だった。地域別では近畿地方がやや苦戦し、阪神とオリックスのリーグ優勝は、スーパーにはあまり恩恵がなかったようだ」と説明した。

次に日生協の近藤部長が9月度供給実績(速報値)を報告。全国66主要地域生協の総供給高は、2430億900万円で前年比101・2%と2カ月ぶりの前年超えとなった。内訳は店舗供給高が789億6600万で同102・3%、宅配供給高は1591億2500万円で同101・3%、そのうち個配は102・1%の伸びだった。

近藤部長は「相場高による農産品と関連商材の買い控えや、猛暑の影響で秋商材が伸びなかったことなどから、客単価は減少傾向。部門別では、畜産品と住関・衣料品を除く全部門が前年超えだった。住関・衣料品は物価上昇の影響を大きく受けており、DSやドラッグストアとの競争が厳しくなっている」と報告した。

「2023年スーパーマーケット年次統計調査」のダイジェスト報告では、長瀬氏が「回答企業は283社で、回収率が29・7%と高いのが特長」と報告した。

続いて戸田マネージャーが項目ごとに説明し、「今後の差別化戦略で重視する点は“品質”が50%以上を占めている。人手不足問題では、水産・鮮魚が最も不足。食品ロス削減では、恵方巻・ウナギなどの予約販売強化が奏功している。電気料金は135%上昇しているが、使用料は3%しか削減できていない」などの現状を報告した。

「2023年スーパーマーケット年次統計調査」のダイジェスト報告では、長瀬氏が「回答企業は283社で、回収率が29・7%と高いのが特長」と報告した。

続いて戸田マネージャーが項目ごとに説明し、「今後の差別化戦略で重視する点は“品質”が50%以上を占めている。人手不足問題では、水産・鮮魚が最も不足。食品ロス削減では、恵方巻・ウナギなどの予約販売強化が奏功している。電気料金は135%上昇しているが、使用料は3%しか削減できていない」などの現状を報告した。

【2023(令和5)年10月21日第5143号12面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)は4日、来年2月14日~16日に幕張メッセ全館で行われる「スーパーマーケット・トレードショー2024」(=SMTS)及び「デリカテッセン・トレードショー2024」(=DTS)の合同オンライン出展者説明会を開催した。

開会挨拶で事業部長の城山将臣氏は「今回でSMTSは58回目、DTSは11回目の開催となる。事務局一同、今までのノウハウを全面に提供し、業界団体ならではのネットワークを活かして、皆様の商談の質の向上につながるよう準備を進めている。出展者の皆様においても会期までの4カ月間引き続き準備をお願いしたい。会期中は、是非、多くのバイヤーや他の出展者様と意見交換するなど、積極的にコミュニケーションを図って頂きたい」と述べた。

事業部流通支援課SMTSチームリーダーの吉沢敦氏がSMTS2024、事業部流通支援課チーフディレクターの籾山朋輝氏がDTS2024及び出展商品検索サイト「リテールトレンド」について説明した。

SMTS2024は、今回もDTS2024、第19回こだわり食品フェア2024と三展示会合同開催となる。主催者企画である「食のトレンドゾーン」には、今回新たに「インバウンド×食」を開設。従来の「冷凍×食」「サステナビリティ×食」と合わせて、3つのトレンドテーマを展開する。

新設する「インバウンド×食」では、外国人観光客の滞在中の食事や土産品の購入など、「食」関連分野のインバウンド需要に関連する食品・情報・サービスをバイヤーに提供することで、小売・中食・外食産業におけるインバウンド消費の拡大、売上・利益の向上に貢献することを目的としている。

また、SDGsへの取組として「フードロス削減」「環境」に配慮した展示会の運営を引き続き推進する。出展者へ協力を呼び掛けるチラシを配布し、出展者から回収した食品や資材をフードバンクへ提供する他、会場内ではバイオマス発電によるグリーン電力を利用するなどSDGs推進に力を入れる。

「ビジネスマッチング@SMTS・DTS2024」「ジェトロ食品輸出商談会 at SMTS(展示会ブース訪問型)」といった2つのビジネスマッチングを今回も実施し、国内バイヤー、海外バイヤーとの商談をサポートする。

その他、近未来のスーパーマーケットを研究する「Future Store NOW」が再始動、研究結果を発表するブースを2ホール内に設置する。

DTS2024では主催者企画として「お弁当・お惣菜大賞2024」を実施。表彰式は会期中の2月14日に開催される。受賞商品の一部を実食できるフードコートを今回も設置する。「食べくらべ体験STAND」は、店内調理販売の導入提案として、デリカ関連のメニュー提案を来場者に食べ比べしてもらうコーナー。前回は惣菜ピザ3種類の試食提供を実施しており、今回のテーマについては現在検討を行っている。また、出展商品検索システムの年間の検索数上昇を図るため昨年よりスタートした「リテールトレンド」は、今期も各種コンテンツの大幅なバージョンアップを予定している。商品だけでなく経営・店舗運営・テクノロジー・他業態情報など幅広いトレンド情報を届けるメディアにアップデート。メルマガの配信ターゲットを1・1万人から約7万人に拡大し、質の高い情報をより幅広い層に届ける。

開会挨拶で事業部長の城山将臣氏は「今回でSMTSは58回目、DTSは11回目の開催となる。事務局一同、今までのノウハウを全面に提供し、業界団体ならではのネットワークを活かして、皆様の商談の質の向上につながるよう準備を進めている。出展者の皆様においても会期までの4カ月間引き続き準備をお願いしたい。会期中は、是非、多くのバイヤーや他の出展者様と意見交換するなど、積極的にコミュニケーションを図って頂きたい」と述べた。

事業部流通支援課SMTSチームリーダーの吉沢敦氏がSMTS2024、事業部流通支援課チーフディレクターの籾山朋輝氏がDTS2024及び出展商品検索サイト「リテールトレンド」について説明した。

SMTS2024は、今回もDTS2024、第19回こだわり食品フェア2024と三展示会合同開催となる。主催者企画である「食のトレンドゾーン」には、今回新たに「インバウンド×食」を開設。従来の「冷凍×食」「サステナビリティ×食」と合わせて、3つのトレンドテーマを展開する。

新設する「インバウンド×食」では、外国人観光客の滞在中の食事や土産品の購入など、「食」関連分野のインバウンド需要に関連する食品・情報・サービスをバイヤーに提供することで、小売・中食・外食産業におけるインバウンド消費の拡大、売上・利益の向上に貢献することを目的としている。

また、SDGsへの取組として「フードロス削減」「環境」に配慮した展示会の運営を引き続き推進する。出展者へ協力を呼び掛けるチラシを配布し、出展者から回収した食品や資材をフードバンクへ提供する他、会場内ではバイオマス発電によるグリーン電力を利用するなどSDGs推進に力を入れる。

「ビジネスマッチング@SMTS・DTS2024」「ジェトロ食品輸出商談会 at SMTS(展示会ブース訪問型)」といった2つのビジネスマッチングを今回も実施し、国内バイヤー、海外バイヤーとの商談をサポートする。

その他、近未来のスーパーマーケットを研究する「Future Store NOW」が再始動、研究結果を発表するブースを2ホール内に設置する。

DTS2024では主催者企画として「お弁当・お惣菜大賞2024」を実施。表彰式は会期中の2月14日に開催される。受賞商品の一部を実食できるフードコートを今回も設置する。「食べくらべ体験STAND」は、店内調理販売の導入提案として、デリカ関連のメニュー提案を来場者に食べ比べしてもらうコーナー。前回は惣菜ピザ3種類の試食提供を実施しており、今回のテーマについては現在検討を行っている。また、出展商品検索システムの年間の検索数上昇を図るため昨年よりスタートした「リテールトレンド」は、今期も各種コンテンツの大幅なバージョンアップを予定している。商品だけでなく経営・店舗運営・テクノロジー・他業態情報など幅広いトレンド情報を届けるメディアにアップデート。メルマガの配信ターゲットを1・1万人から約7万人に拡大し、質の高い情報をより幅広い層に届ける。

【2023(令和5)年10月11日第5142号6面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は9月21日、8月度販売統計調査の記者発表会を東京都中央区の日本スーパーマーケット協会にて実施した。

日本スーパーマーケット協会事務局長兼管理部部長の城内康秀氏、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ8月の統計調査結果(いずれも速報値)を発表した。

8月の総売上高は、1兆867億6080万円。全店ベースの前年同月比は105・2%で、既存店ベースは104・3%。食品合計の売上高は1兆27億4501万円で全店105・7%、既存店104・7%だった。

部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3685億6697万円で、全店103・3%、既存店102・3%。日配は2238億6655万円で、全店108%、既存店107%。惣菜は1221億1431万円で全店107%、既存店105・9%。集計企業数は270社、総店舗数は8377店舗だった。

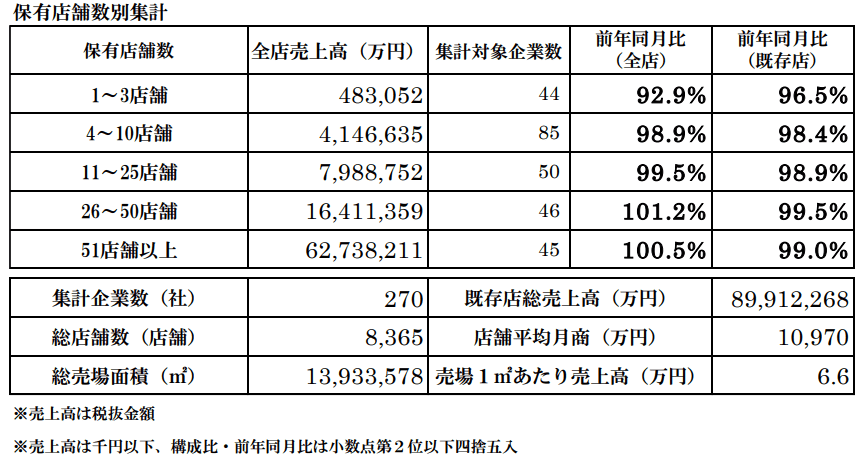

城内事務局長は「売上は6カ月連続で前年を超えた。部門別に見ると、特に日配、惣菜、一般食品が伸びた。酷暑により家庭での調理を控え、惣菜を買い求める傾向も強かった。保有店舗数別集計では、既存店前年同月比が1~3店舗で101・4%、51店舗以上で104・4%となり、小売店舗数により売上の差が広がっている」と概況を説明した。

部門別では、日配は一品単価上昇により販売額は引き継ぎ好調。猛暑が続いたことで、涼味食材などは良く動いた。

価格高騰が続く鶏卵も商品供給が回復傾向にあり売上増となった。

惣菜は、地方部で夏祭りなどイベントの再開やお盆時期の帰省客の増加などによる需要拡大により、オードブルや寿司類が好調。昼食、夕食需要の回復も続いており米飯類の動きも活発だった。都市部では、インバウンド需要の回復を指摘するコメントも見られた。 日生協の近藤部長が8月度供給実績を報告した。全国66主要地域生協の総供給高は2452億8500万円で前年比99・1%となった。内訳は店舗供給高が853億1400万で103・6%、宅配供給高が1552億9700万円で97・2%。

近藤部長は「総供給高は前年比99・1%で4カ月ぶりの前年割れとなった。店舗は、物価上昇に加えて、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う帰省客の増加などが影響し、部門別では全部門が前年超えとなった。宅配は、お盆休みが取りやすい日まわりだったことなどから、都市圏を中心に利用が伸びず前年割れとなった」と述べた。

続いて、城内事務局長が流通業界を取り巻く諸問題について報告。最低賃金、インボイス、物流などについて協会の取組状況を発表した。

日本スーパーマーケット協会事務局長兼管理部部長の城内康秀氏、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ8月の統計調査結果(いずれも速報値)を発表した。

8月の総売上高は、1兆867億6080万円。全店ベースの前年同月比は105・2%で、既存店ベースは104・3%。食品合計の売上高は1兆27億4501万円で全店105・7%、既存店104・7%だった。

部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3685億6697万円で、全店103・3%、既存店102・3%。日配は2238億6655万円で、全店108%、既存店107%。惣菜は1221億1431万円で全店107%、既存店105・9%。集計企業数は270社、総店舗数は8377店舗だった。

城内事務局長は「売上は6カ月連続で前年を超えた。部門別に見ると、特に日配、惣菜、一般食品が伸びた。酷暑により家庭での調理を控え、惣菜を買い求める傾向も強かった。保有店舗数別集計では、既存店前年同月比が1~3店舗で101・4%、51店舗以上で104・4%となり、小売店舗数により売上の差が広がっている」と概況を説明した。

部門別では、日配は一品単価上昇により販売額は引き継ぎ好調。猛暑が続いたことで、涼味食材などは良く動いた。

価格高騰が続く鶏卵も商品供給が回復傾向にあり売上増となった。

惣菜は、地方部で夏祭りなどイベントの再開やお盆時期の帰省客の増加などによる需要拡大により、オードブルや寿司類が好調。昼食、夕食需要の回復も続いており米飯類の動きも活発だった。都市部では、インバウンド需要の回復を指摘するコメントも見られた。 日生協の近藤部長が8月度供給実績を報告した。全国66主要地域生協の総供給高は2452億8500万円で前年比99・1%となった。内訳は店舗供給高が853億1400万で103・6%、宅配供給高が1552億9700万円で97・2%。

近藤部長は「総供給高は前年比99・1%で4カ月ぶりの前年割れとなった。店舗は、物価上昇に加えて、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う帰省客の増加などが影響し、部門別では全部門が前年超えとなった。宅配は、お盆休みが取りやすい日まわりだったことなどから、都市圏を中心に利用が伸びず前年割れとなった」と述べた。

続いて、城内事務局長が流通業界を取り巻く諸問題について報告。最低賃金、インボイス、物流などについて協会の取組状況を発表した。

【2023(令和5)年10月1日第5141号5面】

遠忠食品の宮島社長がゲストスピーカー

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は8月22日、7月度販売統計調査の記者発表会を東京都千代田区の全国スーパーマーケット協会にて実施した。

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ7月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。ゲストスピーカーとして、株式会社遠忠食品(東京都)代表取締役社長の宮島一晃氏が発表した。

7月の総売上高は1兆434億8232万円。全店ベースの前年同月比は105%で、既存店ベースは103・8%。食品合計の売上高は9540億8779万円で全店105・5%、既存店104・1%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3414億7975万円で、全店104・0%、既存店102・7%。日配は2189億6506万円で、全店107・5%、既存店106・2%。惣菜は1164億4407万円で全店106・4%、既存店104・8%。集計企業数は270社、総店舗数は8382店舗でだった。

増井副会長は「5カ月連続で既存店売上が前年同月を上回った。販売価格の上昇に加え、豪雨などの影響で青果の相場も上昇した。節約志向の高まりで内食需要も堅調に推移し、行楽関連も好調、イベントの再開により業務用の注文も伸びている」と概況を説明した。 部門別では、日配は、暑さによりチルド麺や豆腐、アイスなど涼味商材が好調。品薄が続いていた鶏卵も供給が回復傾向で売上増となった。惣菜は引き続き好調をキープ。気温が高くサラダ関連や冷やし麺などの動きがよかった。家庭での電気・ガス代高騰や酷暑による調理敬遠を追い風に揚物類や弁当、おつまみ類も好調だった。

日生協の近藤部長が7月度供給実績を報告。全国66主要地域生協の総供給高は2478億8500万円で前年比101・2%となった。内訳は店舗供給高が798億1600万で104・2%、宅配供給高が1631億1800万円で99・9%となった。近藤部長は「総供給高は3カ月連続の前年超えとなった。店舗では引き続き物価上昇に より客単価が上昇していることに加え、猛暑による関連商品の利用が増えたことなども影響した」と説明した。

続いて、ゲストスピーカーとして全国スーパーマーケット協会の正会員である遠忠食品の宮島社長が「持続可能な食生活 地産地消・国産原料へのこだわり」というテーマで発表した。

宮島社長は、大正2年に初代・宮島忠吉氏が遠州(現在の静岡県)より上京し、深川住吉町にて佃煮・惣菜製造販売を始めたのが社名の由来になっていることを説明。2010年に日本橋の本社ビル1階に直営店「遠忠商店」を開業し、化学調味料・保存料不使用など、取り扱う商品の基準を設け、自社製品の佃煮や自然派食品を中心に販売を行っていることを紹介した。 佃煮づくりにおいては、可能な限り国産原料を使用し、創業以来の直火釜で炊き上げていることなどのこだわりを解説。江戸前原料を使用した佃煮シリーズ、東京都産柚子こしょうなど東京都産食材の商品開発にも力を入れていることを挙げ、「東京の食料自給率はカロリーベースで1%を切っている。地産地消、都産都消にも取り組んでいきたい」と話した。

【2023(令和5)年9月11日第5139号7面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は8月22日、7月度販売統計調査の記者発表会を東京都千代田区の全国スーパーマーケット協会にて実施した。

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ7月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。ゲストスピーカーとして、株式会社遠忠食品(東京都)代表取締役社長の宮島一晃氏が発表した。

7月の総売上高は1兆434億8232万円。全店ベースの前年同月比は105%で、既存店ベースは103・8%。食品合計の売上高は9540億8779万円で全店105・5%、既存店104・1%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3414億7975万円で、全店104・0%、既存店102・7%。日配は2189億6506万円で、全店107・5%、既存店106・2%。惣菜は1164億4407万円で全店106・4%、既存店104・8%。集計企業数は270社、総店舗数は8382店舗でだった。

増井副会長は「5カ月連続で既存店売上が前年同月を上回った。販売価格の上昇に加え、豪雨などの影響で青果の相場も上昇した。節約志向の高まりで内食需要も堅調に推移し、行楽関連も好調、イベントの再開により業務用の注文も伸びている」と概況を説明した。 部門別では、日配は、暑さによりチルド麺や豆腐、アイスなど涼味商材が好調。品薄が続いていた鶏卵も供給が回復傾向で売上増となった。惣菜は引き続き好調をキープ。気温が高くサラダ関連や冷やし麺などの動きがよかった。家庭での電気・ガス代高騰や酷暑による調理敬遠を追い風に揚物類や弁当、おつまみ類も好調だった。

日生協の近藤部長が7月度供給実績を報告。全国66主要地域生協の総供給高は2478億8500万円で前年比101・2%となった。内訳は店舗供給高が798億1600万で104・2%、宅配供給高が1631億1800万円で99・9%となった。近藤部長は「総供給高は3カ月連続の前年超えとなった。店舗では引き続き物価上昇に より客単価が上昇していることに加え、猛暑による関連商品の利用が増えたことなども影響した」と説明した。

続いて、ゲストスピーカーとして全国スーパーマーケット協会の正会員である遠忠食品の宮島社長が「持続可能な食生活 地産地消・国産原料へのこだわり」というテーマで発表した。

宮島社長は、大正2年に初代・宮島忠吉氏が遠州(現在の静岡県)より上京し、深川住吉町にて佃煮・惣菜製造販売を始めたのが社名の由来になっていることを説明。2010年に日本橋の本社ビル1階に直営店「遠忠商店」を開業し、化学調味料・保存料不使用など、取り扱う商品の基準を設け、自社製品の佃煮や自然派食品を中心に販売を行っていることを紹介した。 佃煮づくりにおいては、可能な限り国産原料を使用し、創業以来の直火釜で炊き上げていることなどのこだわりを解説。江戸前原料を使用した佃煮シリーズ、東京都産柚子こしょうなど東京都産食材の商品開発にも力を入れていることを挙げ、「東京の食料自給率はカロリーベースで1%を切っている。地産地消、都産都消にも取り組んでいきたい」と話した。

【2023(令和5)年9月11日第5139号7面】

「インフォメーションバザール in Tokyo 2023」(主催:株式会社北洋銀行、帯広信用金庫、企画運営:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)が8月31日~9月1日、池袋サンシャインシティにて開催された。

同展示会は北海道と首都圏の食の架け橋となる、首都圏最大規模の道産食品の展示商談会。4年ぶりの開催となる今回は、約100社の北海道企業・団体が出展し、自慢の商品をPRした。

31日に開催された開会式には、北洋銀行取締役頭取の安田光春氏、帯広信用金庫専務理事の八木智氏、北海道副知事の土屋俊亮氏、札幌市経済観光局長の一橋基氏を始めとした関係者が出席した。

主催者挨拶で安田頭取は、「インフォメーションバザールはコロナ禍で中止を余儀なくされていたが、食関連事業者から開催を望む声を多く頂き、この度4年ぶりに開催することになった。当行では、産学官連携による人材育成やオンラインを活用した販路拡大など道内食産業の振興に取り組んでおり、このバザールはその中核となるもの。食と観光の魅力が広く発信され、北海道経済の持続的な発展の一助となることを祈念している」。

八木専務理事は、「来場頂く皆様にこれまで以上に多くの道産食品を紹介し、北海道の食の魅力を感じて頂くため、今回、各地の事業者に精通する信用金庫、信用組合に特別協力としてご参画頂いている。地域の食品関連事業者に出展頂き、大変頼もしく思っている。本商談会が全ての皆様にとって例年にも増して実り多きものとなるよう祈念している」と挨拶した。

会場内では、エリアやテーマに合わせてコーナーが設置され、水産物、スイーツ、乳製品、調味料など様々な北海道の特産品がPRされた。

今回新設された「北海道の魅力発信コーナー」では、さつまいも、にんにく、らっかせいといった新たな道産農作物やエゾシカなどジビエの提案も積極的に行われた。

【2023(令和5)年9月11日第5139号7面】

同展示会は北海道と首都圏の食の架け橋となる、首都圏最大規模の道産食品の展示商談会。4年ぶりの開催となる今回は、約100社の北海道企業・団体が出展し、自慢の商品をPRした。

31日に開催された開会式には、北洋銀行取締役頭取の安田光春氏、帯広信用金庫専務理事の八木智氏、北海道副知事の土屋俊亮氏、札幌市経済観光局長の一橋基氏を始めとした関係者が出席した。

主催者挨拶で安田頭取は、「インフォメーションバザールはコロナ禍で中止を余儀なくされていたが、食関連事業者から開催を望む声を多く頂き、この度4年ぶりに開催することになった。当行では、産学官連携による人材育成やオンラインを活用した販路拡大など道内食産業の振興に取り組んでおり、このバザールはその中核となるもの。食と観光の魅力が広く発信され、北海道経済の持続的な発展の一助となることを祈念している」。

八木専務理事は、「来場頂く皆様にこれまで以上に多くの道産食品を紹介し、北海道の食の魅力を感じて頂くため、今回、各地の事業者に精通する信用金庫、信用組合に特別協力としてご参画頂いている。地域の食品関連事業者に出展頂き、大変頼もしく思っている。本商談会が全ての皆様にとって例年にも増して実り多きものとなるよう祈念している」と挨拶した。

会場内では、エリアやテーマに合わせてコーナーが設置され、水産物、スイーツ、乳製品、調味料など様々な北海道の特産品がPRされた。

今回新設された「北海道の魅力発信コーナー」では、さつまいも、にんにく、らっかせいといった新たな道産農作物やエゾシカなどジビエの提案も積極的に行われた。

【2023(令和5)年9月11日第5139号7面】

SM3団体 統計調査6月 日配既存店売上106・2%

AJS田村詔氏がゲストスピーカー

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は7月21日、6月度販売統計調査の記者発表会を東京都中央区の日本スーパーマーケット協会にて実施した。

オール日本スーパーマーケット協会広報室マネージャーの戸田康治氏、日本生活協同組合連合会渉外広報本部広報部部長の近藤美奈子氏が、それぞれ6月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。ゲストスピーカーとしてオール日本スーパーマーケット協会上席顧問の田村詔氏が「スーパーマーケットにおける組織づくり・人づくり」というテーマで発表した。

6月の総売上高は9917億4122万円。全店ベースの前年同月比は、103・9%で、既存店ベースは103・1%だった。食品合計の売上高は9054億5811万円で、全店104・5%、既存店103・5%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3302億5472万円で、全店102・5%、既存店101・5%。日配は2052億2959万円で、全店107・1%、既存店106・2%。惣菜は1046億5672万円で全店106・1%、既存店105・0%。集計企業数は270社、総店舗数は8376店舗だった。

戸田マネージャーは「4カ月連続で売上前年超となった。値上げにより単価が上がり、売上を底上げしている。青果は昨年、北海道の干ばつの影響で玉ねぎが高騰し、その反動減がある。惣菜と日配は好調。惣菜は節約志向による内食需要の増加が追い風。コロナ5類移行でイベントや行楽が増加し、父の日も好調に推移した。日配も値上げの影響による買い上げ点数の減少が一巡し、買い上げ点数が戻ってきている」と概況について説明した。

また2023年上半期(1~6月)の実績速報値が発表された。売上高は5兆8711億464万円。全店ベースの前年同期比は、102・7%で、既存店ベースは101・6%。日配は1兆2078億7144万円で、全店105・5%、既存店104・1%。惣菜は6372億3658万円で全店105・7%、既存店104・2%となった。

日生協の近藤部長が6月度供給実績を報告。全国66主要地域生協の総供給高は2483億2000万円で前年比101・9%となった。内訳は店舗供給高が789億6600万で102・7%、宅配供給高が1641億300万円で101・7%となっている。

近藤部長は「店舗では引き続き点単価と客数がともに前年を超えた。部門別では農産品を除く全部門で前年超えとなった。宅配も物価上昇により客単価が前年越えとなり売上も順調に推移した。特に水産品が好調だった」と述べた。

続いて、元サミット副社長の田村詔氏が7月1日よりオール日本スーパーマーケット協会の上席顧問に就任したことが発表された。田村氏はサミットにおける人事・能力開発分野での豊富な実務経験を活かし、今後は経営視点からの店舗運営についての助言や、新カリキュラム「人事制度構築支援」を中心に、AJS会員企業の発展に貢献していく。

田村氏はゲストスピーカーとして、「スーパーマーケットにおける組織づくり・人づくり~現状認識から問題解決にむけて~」というテーマで発表。人手不足や経費の上昇といった課題に対して、女性の登用や付加価値を付けた販売を重要なポイントとして挙げた。

【2023(令和5)年8月1日第5136号13面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は7月21日、6月度販売統計調査の記者発表会を東京都中央区の日本スーパーマーケット協会にて実施した。

オール日本スーパーマーケット協会広報室マネージャーの戸田康治氏、日本生活協同組合連合会渉外広報本部広報部部長の近藤美奈子氏が、それぞれ6月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。ゲストスピーカーとしてオール日本スーパーマーケット協会上席顧問の田村詔氏が「スーパーマーケットにおける組織づくり・人づくり」というテーマで発表した。

6月の総売上高は9917億4122万円。全店ベースの前年同月比は、103・9%で、既存店ベースは103・1%だった。食品合計の売上高は9054億5811万円で、全店104・5%、既存店103・5%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3302億5472万円で、全店102・5%、既存店101・5%。日配は2052億2959万円で、全店107・1%、既存店106・2%。惣菜は1046億5672万円で全店106・1%、既存店105・0%。集計企業数は270社、総店舗数は8376店舗だった。

戸田マネージャーは「4カ月連続で売上前年超となった。値上げにより単価が上がり、売上を底上げしている。青果は昨年、北海道の干ばつの影響で玉ねぎが高騰し、その反動減がある。惣菜と日配は好調。惣菜は節約志向による内食需要の増加が追い風。コロナ5類移行でイベントや行楽が増加し、父の日も好調に推移した。日配も値上げの影響による買い上げ点数の減少が一巡し、買い上げ点数が戻ってきている」と概況について説明した。

また2023年上半期(1~6月)の実績速報値が発表された。売上高は5兆8711億464万円。全店ベースの前年同期比は、102・7%で、既存店ベースは101・6%。日配は1兆2078億7144万円で、全店105・5%、既存店104・1%。惣菜は6372億3658万円で全店105・7%、既存店104・2%となった。

日生協の近藤部長が6月度供給実績を報告。全国66主要地域生協の総供給高は2483億2000万円で前年比101・9%となった。内訳は店舗供給高が789億6600万で102・7%、宅配供給高が1641億300万円で101・7%となっている。

近藤部長は「店舗では引き続き点単価と客数がともに前年を超えた。部門別では農産品を除く全部門で前年超えとなった。宅配も物価上昇により客単価が前年越えとなり売上も順調に推移した。特に水産品が好調だった」と述べた。

続いて、元サミット副社長の田村詔氏が7月1日よりオール日本スーパーマーケット協会の上席顧問に就任したことが発表された。田村氏はサミットにおける人事・能力開発分野での豊富な実務経験を活かし、今後は経営視点からの店舗運営についての助言や、新カリキュラム「人事制度構築支援」を中心に、AJS会員企業の発展に貢献していく。

田村氏はゲストスピーカーとして、「スーパーマーケットにおける組織づくり・人づくり~現状認識から問題解決にむけて~」というテーマで発表。人手不足や経費の上昇といった課題に対して、女性の登用や付加価値を付けた販売を重要なポイントとして挙げた。

【2023(令和5)年8月1日第5136号13面】

「インフォメーションバザール in Tokyo 2023」開催

8月31日〜9月1日、池袋サンシャインシティで

「インフォメーションバザール in Tokyo 2023」(主催:株式会社北洋銀行、帯広信用金庫、企画運営:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)が8月31日〜9月1日、池袋サンシャインシティにて開催される。

同展示会は北海道と首都圏の食の架け橋となる、首都圏最大規模の道産食品の展示商談会。4年ぶりの開催となる今回は、約100社の北海道企業・団体が出展予定、自慢の商品をPRする。

また、これまで以上に多くの道産食品に触れてもらえるよう、道内各地の信用金庫、信用組合が特別協力として参画。「オール北海道」体制で臨むことで、道内各地で製造・加工される、まだ広く知られていない逸品も出展される予定となっている。

「インフォメーションバザール」は、昭和59年の初開催から今回で38回目を迎える。前回2019年は約3800名のバイヤーが来場し、約4700件の商談が行われるなど、着実に商談実績を積み重ねてきた。今回も北海道各地から旬の食材や、地域産品が集結。新たな食の逸品に出会える商談会として大きな注目を集めている。

なお今回も全国スーパーマーケット協会が企画運営を受託。スーパーマーケット・トレードショーで培った展示商談会運営のノウハウを注ぎ込み、ビジネスチャンス拡大をサポートする。商談会は招待制(記名式)となっており、同協会正会員、および同トレードショーに来場した小売業担当者などに招待券を発送している。

同展示会は北海道と首都圏の食の架け橋となる、首都圏最大規模の道産食品の展示商談会。4年ぶりの開催となる今回は、約100社の北海道企業・団体が出展予定、自慢の商品をPRする。

また、これまで以上に多くの道産食品に触れてもらえるよう、道内各地の信用金庫、信用組合が特別協力として参画。「オール北海道」体制で臨むことで、道内各地で製造・加工される、まだ広く知られていない逸品も出展される予定となっている。

「インフォメーションバザール」は、昭和59年の初開催から今回で38回目を迎える。前回2019年は約3800名のバイヤーが来場し、約4700件の商談が行われるなど、着実に商談実績を積み重ねてきた。今回も北海道各地から旬の食材や、地域産品が集結。新たな食の逸品に出会える商談会として大きな注目を集めている。

なお今回も全国スーパーマーケット協会が企画運営を受託。スーパーマーケット・トレードショーで培った展示商談会運営のノウハウを注ぎ込み、ビジネスチャンス拡大をサポートする。商談会は招待制(記名式)となっており、同協会正会員、および同トレードショーに来場した小売業担当者などに招待券を発送している。

インフォメーションバザール in Tokyo 2023

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は22日、日本スーパーマーケット協会会議室(東京・日本橋)で、5月の販売統計調査(実績速報版)を発表した。

日本スーパーマーケット協会の江口法生専務理事、日本生活協同組合連合会(日生協)渉外広報本部の近藤美奈子部長がそれぞれ統計結果を報告。江口専務理事が、スーパー業界の「環境に関する取組推進」について説明を行った。

まず、江口専務理事が5月の統計調査実績を発表。総売上高は1兆183億9309万円で、全店ベースの前年同月比は103・9%、既存店ベースでは102・5%だった。食品合計の売上高は9335億8145万円で、全店ベース104・3%、既存店ベース102・9%だった。

部門別では、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計3450億6685万円で102・3%。日配は2104億8466万円で106・9%。惣菜は1134億9273万円で106・0%。一般食品は2645億3721万円で104・1%だった(以上全店ベース)。

江口専務理事は「売上高は全店ベースで8カ月連続増。日配は値上げ幅の大きいカテゴリーだが買上げ点数の減少幅は小さく、一品単価上昇で売上は好調だった。惣菜も行楽需要やイベント再開が功を奏し、連休中は地方への帰省でオードブルやつまみ類などが好調だった。水産も価格は高止まりしているが、刺身類が好調、冷凍加工品も動きが良かった。一方、畜産品は低価格商品に需要がシフトし、利益は出にくい状況。青果も相場安で売上高は前年比マイナスとなった」と説明した。

景気判断DIについては「現状判断、見通し判断とも、景況感調査では大きな変化が見られず、前月まで2カ月連続の改善傾向を維持している。商品単価の上昇は続いているが、コロナの5類移行による人流活発化で中食需要が伸びている」と説明した。

次に日生協の近藤部長が5月度供給実績(速報値)を報告。全国66主要地域生協の総供給高は、2417億1900万円で前年比100・9%と4カ月ぶり前年超えとなった。

内訳は店舗供給高が780億1100万で同102・4%、宅配供給高は1586億5000万円で同100・4%、そのうち個配は101・2%の伸びだった。

近藤部長は「物価上昇により客単価が引き続き高いなか、客数も回復傾向にある。部門別では水産品、畜産品、総菜、加工食品・菓子飲料、日配品が前年を超え、日配品ではチルド冷麺などが好調だった。宅配も物価上昇による客単価が伸びた影響が大きく、部門別では水産品、畜産品が好調だった」と報告した。

続いて、江口専務理事がスーパー業界における「環境に関する取組推進」について説明。まず世界的な環境に関する取組では、1990年の地球サミット、97年の京都議定書、2015年のパリ協定などの歴史的動向を示した。

日本でも1979年省エネ法、95年リサイクル法、2000年の食品リサイクル法、15年フロン抑制法、22年プラ循環促進法制定などの動きを説明した。

スーパー業界では、1990年に食品トレー回収がスタートし、近年はレジ袋削減・有料化の動き、LED照明、太陽光発電の導入、納品の3分の1ルール見直し、AIによる予測発注‐などの動きが広がっていることも説明した。

今後のスーパー業界の課題としては、①食品ロスの削減②プラスチックの削減③CO2の削減‐の各項目を説明した。

①の食品ロス削減に関しては、売れ残りを減らすために年月表示への転換、賞味期限延長、予約販売の推進などを提示。食品の有効利用としてフードバンクや子ども食堂への提供、食品残渣のリサイクルループの形成などを掲げた。

②のプラ削減については、ノントレーやフタの廃止、スプーン・フォークなどの素材切り替えを説明。また、ボトルtoボトル、トレーtoトレーのリサイクル推進の必要性を示した。

③のCO2削減については、冷凍・冷蔵機器の電力使用管理、発電設備の充実が大切と説明した。

また、排気ガス削減のため、輸送共同化の必要性についても言及した。

これらの取組については現在、調査研究のまとめ作業を推進している。

日本スーパーマーケット協会の江口法生専務理事、日本生活協同組合連合会(日生協)渉外広報本部の近藤美奈子部長がそれぞれ統計結果を報告。江口専務理事が、スーパー業界の「環境に関する取組推進」について説明を行った。

まず、江口専務理事が5月の統計調査実績を発表。総売上高は1兆183億9309万円で、全店ベースの前年同月比は103・9%、既存店ベースでは102・5%だった。食品合計の売上高は9335億8145万円で、全店ベース104・3%、既存店ベース102・9%だった。

部門別では、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計3450億6685万円で102・3%。日配は2104億8466万円で106・9%。惣菜は1134億9273万円で106・0%。一般食品は2645億3721万円で104・1%だった(以上全店ベース)。

江口専務理事は「売上高は全店ベースで8カ月連続増。日配は値上げ幅の大きいカテゴリーだが買上げ点数の減少幅は小さく、一品単価上昇で売上は好調だった。惣菜も行楽需要やイベント再開が功を奏し、連休中は地方への帰省でオードブルやつまみ類などが好調だった。水産も価格は高止まりしているが、刺身類が好調、冷凍加工品も動きが良かった。一方、畜産品は低価格商品に需要がシフトし、利益は出にくい状況。青果も相場安で売上高は前年比マイナスとなった」と説明した。

景気判断DIについては「現状判断、見通し判断とも、景況感調査では大きな変化が見られず、前月まで2カ月連続の改善傾向を維持している。商品単価の上昇は続いているが、コロナの5類移行による人流活発化で中食需要が伸びている」と説明した。

次に日生協の近藤部長が5月度供給実績(速報値)を報告。全国66主要地域生協の総供給高は、2417億1900万円で前年比100・9%と4カ月ぶり前年超えとなった。

内訳は店舗供給高が780億1100万で同102・4%、宅配供給高は1586億5000万円で同100・4%、そのうち個配は101・2%の伸びだった。

近藤部長は「物価上昇により客単価が引き続き高いなか、客数も回復傾向にある。部門別では水産品、畜産品、総菜、加工食品・菓子飲料、日配品が前年を超え、日配品ではチルド冷麺などが好調だった。宅配も物価上昇による客単価が伸びた影響が大きく、部門別では水産品、畜産品が好調だった」と報告した。

続いて、江口専務理事がスーパー業界における「環境に関する取組推進」について説明。まず世界的な環境に関する取組では、1990年の地球サミット、97年の京都議定書、2015年のパリ協定などの歴史的動向を示した。

日本でも1979年省エネ法、95年リサイクル法、2000年の食品リサイクル法、15年フロン抑制法、22年プラ循環促進法制定などの動きを説明した。

スーパー業界では、1990年に食品トレー回収がスタートし、近年はレジ袋削減・有料化の動き、LED照明、太陽光発電の導入、納品の3分の1ルール見直し、AIによる予測発注‐などの動きが広がっていることも説明した。

今後のスーパー業界の課題としては、①食品ロスの削減②プラスチックの削減③CO2の削減‐の各項目を説明した。

①の食品ロス削減に関しては、売れ残りを減らすために年月表示への転換、賞味期限延長、予約販売の推進などを提示。食品の有効利用としてフードバンクや子ども食堂への提供、食品残渣のリサイクルループの形成などを掲げた。

②のプラ削減については、ノントレーやフタの廃止、スプーン・フォークなどの素材切り替えを説明。また、ボトルtoボトル、トレーtoトレーのリサイクル推進の必要性を示した。

③のCO2削減については、冷凍・冷蔵機器の電力使用管理、発電設備の充実が大切と説明した。

また、排気ガス削減のため、輸送共同化の必要性についても言及した。

これらの取組については現在、調査研究のまとめ作業を推進している。

【2023(令和5)年6月26日第5132号4面】

全国スーパーマーケット協会 お弁当・お惣菜大賞2024

7月20日よりエントリー開始

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)は、7月20日12時よりWEBサイトにて「お弁当・お惣菜大賞2024」のエントリー受付を開始する。

「お弁当・お惣菜大賞2024」は、お弁当・お惣菜など中食業界に特化した商談展示会「デリカテッセン・トレードショー2024(略称:DTS2024)」<会期:2024年2月14日から16日、会場:幕張メッセ>の主催者企画となっており、優れた商品を称えることで、担当者のモチベーションアップとデリカ部門のレベルアップを図ることを目的としたプログラム。

2012年の創設以来13回目の開催となる。近年は地元メディアだけでなく地上波テレビ番組等でも受賞・入選商品や受賞企業・店舗が多く取り上げられ、売上アップにも寄与している。

弁当部門、惣菜部門をはじめ11の部門ごとに評価基準を設け、審査委員による審査を行い、最優秀賞、優秀賞、特別賞、入選などを選出する。

なお、今回の「定番商品部門」は、『天ぷら※弁当・丼除く』にフォーカスを当て、優れた商品を選出する。

最優秀賞の受賞者はDTS2024会場内で行う表彰式に参加する予定となっている他、受賞商品についてはDTS2024会場にて実物展示・パネル展示を行うとともに、フードコートにて一部商品を販売する。

また、DTS2024会場内で来場者に無料配布する情報書籍「惣菜デリ最前線2024」の中で、受賞商品の紹介記事を掲載する予定となっている。

事業者からの自薦・他薦でのエントリー期間は9月30日18時まで、エントリー対象は、2022年10月1日から2023年9月30日までの間に販売された実績がある商品。

※一般消費者(生活者)推薦でのエントリー期間は8月20日まで。

<対象>2022年10月1日から2023年9月30日までの間に販売された実績がある商品

<受付期間>【事業者自薦・他薦】2023年7月20日(木)12時から2023年9月30日(土)18時まで

【一般消費者(生活者)推薦】2023年7月4日(火)12時から2023年8月20日(日)24時まで

<受付方法>WEBサイトにて受付 https://www.obentou-osouzai.jp/

「お弁当・お惣菜大賞2024」は、お弁当・お惣菜など中食業界に特化した商談展示会「デリカテッセン・トレードショー2024(略称:DTS2024)」<会期:2024年2月14日から16日、会場:幕張メッセ>の主催者企画となっており、優れた商品を称えることで、担当者のモチベーションアップとデリカ部門のレベルアップを図ることを目的としたプログラム。

2012年の創設以来13回目の開催となる。近年は地元メディアだけでなく地上波テレビ番組等でも受賞・入選商品や受賞企業・店舗が多く取り上げられ、売上アップにも寄与している。

弁当部門、惣菜部門をはじめ11の部門ごとに評価基準を設け、審査委員による審査を行い、最優秀賞、優秀賞、特別賞、入選などを選出する。

なお、今回の「定番商品部門」は、『天ぷら※弁当・丼除く』にフォーカスを当て、優れた商品を選出する。

最優秀賞の受賞者はDTS2024会場内で行う表彰式に参加する予定となっている他、受賞商品についてはDTS2024会場にて実物展示・パネル展示を行うとともに、フードコートにて一部商品を販売する。

また、DTS2024会場内で来場者に無料配布する情報書籍「惣菜デリ最前線2024」の中で、受賞商品の紹介記事を掲載する予定となっている。

事業者からの自薦・他薦でのエントリー期間は9月30日18時まで、エントリー対象は、2022年10月1日から2023年9月30日までの間に販売された実績がある商品。

※一般消費者(生活者)推薦でのエントリー期間は8月20日まで。

<対象>2022年10月1日から2023年9月30日までの間に販売された実績がある商品

<受付期間>【事業者自薦・他薦】2023年7月20日(木)12時から2023年9月30日(土)18時まで

【一般消費者(生活者)推薦】2023年7月4日(火)12時から2023年8月20日(日)24時まで

<受付方法>WEBサイトにて受付 https://www.obentou-osouzai.jp/

【2023(令和5)年6月16日第5131号4面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体は5月23日、全国スーパーマーケット協会会議室(東京・神田)で、4月の販売統計調査(実績速報版)を発表した。

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会(日生協)渉外広報本部の近藤美奈子部長がそれぞれ統計結果を報告。また、ゲストスピーカーとして株式会社ハイマート(和歌山県新宮市)の神﨑竜司社長が自社の事業概要について発表を行った。

まず、増井副会長が4月の統計調査実績を発表。総売上高は9904億7501万円で、全店ベースの前年同月比は104・4%、既存店ベースでは103・3%だった。食品合計の売上高は9060億4499万円で、全店ベース104・8%、既存店ベース103・7%だった。

部門別では、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計3342億997万円で103・1%。日配2021億3706万円で106・8%。惣菜1102億9105万円で106・5%。一般食品2594億690万円で104・7%だった(以上全店ベース)。

増井副会長は「売上高は全店ベースで7カ月連続増となった。一品単価上昇で買上点数は減少しているが、減少幅はやや抑えられた。物価上昇で消費者は価格に敏感で、PB低価格商品にシフト。卵は高騰で特売できていないが、逆に利益は改善している。コロナの5類引き下げで、店内での試食が再開した。人流が増えて行楽需要は回復しているが、家族が集まる際のオードブル系は苦戦した」と説明した。

景気判断DIについては「現状判断、見通し判断とも2カ月連続で大幅な改善が見られた。カテゴリー別では青果、畜産、水産など全てのDIが前月より上昇した」と説明した。

次に日生協の近藤部長が4月度供給実績(速報値)を報告した。全国66主要地域生協の総供給高は2424億9800万円で、前年比98・5%だった。内訳は店舗供給高が777億2100万で同102・1%、宅配供給高は1589億1700万円で同97・2%だった。

近藤部長は「3カ月連続での前年割れとなった。店舗は前年超えとなったものの、客数は伸び悩んだ。部門別では水産品、畜産品、総菜、日配品が前年超えとなった。農産品は相場の影響で前年割れ傾向が続いている。宅配は物価上昇による買い控えで前年割れ。農産品と住関・衣料品が大きく落ち込んでいる」と報告した。

続いて、ゲストとしてハイマートの神﨑社長が発表。同社は寿司店をルーツに和食店、イタリアンレストランなどを展開。2019年に地元で閉店したスーパーの再建を請け負ってハイマートをオープンした。

会社のミッションとして、「和歌山県熊野地方の食材を全国区にしたい」との目標を掲げ、昨年「熊野ピッツァ」の専門店もオープン。今年6月、7月にはスーパー2店舗のオープンも計画している。

今年の「お弁当・お惣菜大賞2023」に出品した4品が入賞。弁当部門の「熊野産あまごのオイル煮きゅうりのサルサ弁当」と、巻き寿司部門で高菜漬を使った「めはりさんま寿司」は優秀賞を受賞した。その他、麺部門の「紀州勝浦産まぐろの塩糀と南高梅のパスタ」などが入選した。

今後は、「料理屋としての経験を活かし、スーパーでは惣菜部門で他社との差別化を図る。食品の卸売業務(BtoB)の拡大や、自社ブランド商品を全国の小売店向けに販売していきたい」と抱負を語った。

【2023(令和5)年6月1日第5130号7面】

全国スーパーマーケット協会

http://www.super.or.jp/

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会(日生協)渉外広報本部の近藤美奈子部長がそれぞれ統計結果を報告。また、ゲストスピーカーとして株式会社ハイマート(和歌山県新宮市)の神﨑竜司社長が自社の事業概要について発表を行った。

まず、増井副会長が4月の統計調査実績を発表。総売上高は9904億7501万円で、全店ベースの前年同月比は104・4%、既存店ベースでは103・3%だった。食品合計の売上高は9060億4499万円で、全店ベース104・8%、既存店ベース103・7%だった。

部門別では、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計3342億997万円で103・1%。日配2021億3706万円で106・8%。惣菜1102億9105万円で106・5%。一般食品2594億690万円で104・7%だった(以上全店ベース)。

増井副会長は「売上高は全店ベースで7カ月連続増となった。一品単価上昇で買上点数は減少しているが、減少幅はやや抑えられた。物価上昇で消費者は価格に敏感で、PB低価格商品にシフト。卵は高騰で特売できていないが、逆に利益は改善している。コロナの5類引き下げで、店内での試食が再開した。人流が増えて行楽需要は回復しているが、家族が集まる際のオードブル系は苦戦した」と説明した。

景気判断DIについては「現状判断、見通し判断とも2カ月連続で大幅な改善が見られた。カテゴリー別では青果、畜産、水産など全てのDIが前月より上昇した」と説明した。

次に日生協の近藤部長が4月度供給実績(速報値)を報告した。全国66主要地域生協の総供給高は2424億9800万円で、前年比98・5%だった。内訳は店舗供給高が777億2100万で同102・1%、宅配供給高は1589億1700万円で同97・2%だった。

近藤部長は「3カ月連続での前年割れとなった。店舗は前年超えとなったものの、客数は伸び悩んだ。部門別では水産品、畜産品、総菜、日配品が前年超えとなった。農産品は相場の影響で前年割れ傾向が続いている。宅配は物価上昇による買い控えで前年割れ。農産品と住関・衣料品が大きく落ち込んでいる」と報告した。

続いて、ゲストとしてハイマートの神﨑社長が発表。同社は寿司店をルーツに和食店、イタリアンレストランなどを展開。2019年に地元で閉店したスーパーの再建を請け負ってハイマートをオープンした。

会社のミッションとして、「和歌山県熊野地方の食材を全国区にしたい」との目標を掲げ、昨年「熊野ピッツァ」の専門店もオープン。今年6月、7月にはスーパー2店舗のオープンも計画している。

今年の「お弁当・お惣菜大賞2023」に出品した4品が入賞。弁当部門の「熊野産あまごのオイル煮きゅうりのサルサ弁当」と、巻き寿司部門で高菜漬を使った「めはりさんま寿司」は優秀賞を受賞した。その他、麺部門の「紀州勝浦産まぐろの塩糀と南高梅のパスタ」などが入選した。

今後は、「料理屋としての経験を活かし、スーパーでは惣菜部門で他社との差別化を図る。食品の卸売業務(BtoB)の拡大や、自社ブランド商品を全国の小売店向けに販売していきたい」と抱負を語った。

【2023(令和5)年6月1日第5130号7面】

全国スーパーマーケット協会

http://www.super.or.jp/

全国スーパーマーケット協会 「SMTS」申込期間発表 協会会員は7月3日より

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)は、2024年2月14日~16日、千葉市・幕張メッセにて開催される「第58回スーパーマーケット・トレードショー2024(SMTS)」、「デリカテッセン・トレードショー2024(DTS)」の「出展のご案内」を各展のWEBサイトにて公開した。

一般受付は8月1日より

両展とも出展の申込みについては、協会会員を対象とした「会員優先受付」を7月3日(月)12:00より7月21日(金)15:00まで、「一般受付」を8月1日(火)12:00より開始する(8月9日(水)15:00受付終了予定)。

申込みは両展WEBサイトに、開始時間から公開する入力フォームより。なお、受付終了前に申込みが募集小間数に達する場合もある。

また、前回開催、SMTS2023/DTS2023の「開催報告書」も同時に両サイトにて公開を開始した。

【スーパーマーケット・トレードショー公式WEBサイト】 https://www.smts.jp/jp/

一般受付は8月1日より

両展とも出展の申込みについては、協会会員を対象とした「会員優先受付」を7月3日(月)12:00より7月21日(金)15:00まで、「一般受付」を8月1日(火)12:00より開始する(8月9日(水)15:00受付終了予定)。

申込みは両展WEBサイトに、開始時間から公開する入力フォームより。なお、受付終了前に申込みが募集小間数に達する場合もある。

また、前回開催、SMTS2023/DTS2023の「開催報告書」も同時に両サイトにて公開を開始した。

【スーパーマーケット・トレードショー公式WEBサイト】 https://www.smts.jp/jp/

【デリカテッセン・トレードショー公式WEBサイト】 https://www.delica.jp/

【2023(令和5)年5月21日第5129号1面】

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体、並びに日本生活協同組合連合会(日生協)は4月21日、3月度販売統計調査の記者発表会を東京都千代田区の全国スーパーマーケット協会にて実施した。

オール日本スーパーマーケット協会の中村伸一郎常務理事、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ3月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。4月にオール日本スーパーマーケット協会に新規入会した株式会社テラタ(秋田県)代表取締役社長の寺田雅彦氏が同社の取組について発表した。

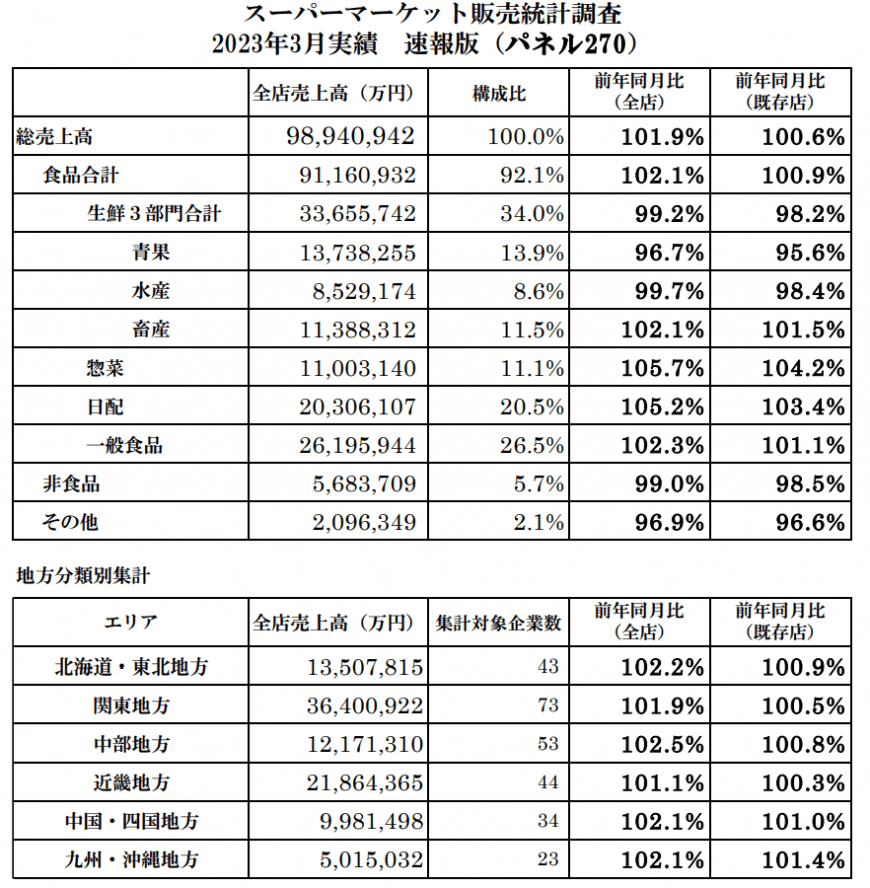

3月の総売上高は9894億942万円。全店ベースの前年同月比は、101・9%で、既存店ベースは100・6%だった。食品合計の売上高は9116億932万円で、全店102・1%、既存店100・9%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3365億5742万円で、全店99・2%、既存店98・2%。日配は2030億6107万円で、全店105・2%、既存店103・4%。惣菜は1100億3140万円で全店105・7%、既存店104・2%。集計企業数は270社、総店舗数は8353店舗だった。

中村常務理事は「既存店ベースで何とか前年比を超えた。WBCや花見でお酒やおつまみ類が好調に推移し、惣菜もオードブルなどが良く動いた。一方、鍋物類は早めに暖かくなった影響で不調だった」と3月の概況を説明した。

今後の見通しについては「ほぼ全ての企業から、買い上げ点数の落ち込みが大きく、値上げにより厳しくなっている、という声が聞こえてきている。売上は前年を超えているが中身は決して良いとは言えない。その対策として、ハレの日の販促を今まで以上に打ち出し、単価の高い商材を何とか販売していくことが必要になっている」と語った。

日生協の近藤部長が3月度供給実績を報告。全国64主要地域生協の総供給高は2343億3900万円で前年比98・2%となった。内訳は店舗供給高が728億3900万で100・6%、宅配供給高が1553億8900万円で97・5%となった。

近藤部長は「店舗は前年を超えたが、宅配は前年割れとなった。宅配は先月度と比べ回復傾向にはあるが、利用人数が落ち込んでいる。コロナ初期に急激に組合員が拡大したが、その方たちが若干離脱し始めていることも影響しているのではないか」と述べた。

オール日本スーパーマーケット協会の中村伸一郎常務理事、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ3月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。4月にオール日本スーパーマーケット協会に新規入会した株式会社テラタ(秋田県)代表取締役社長の寺田雅彦氏が同社の取組について発表した。

3月の総売上高は9894億942万円。全店ベースの前年同月比は、101・9%で、既存店ベースは100・6%だった。食品合計の売上高は9116億932万円で、全店102・1%、既存店100・9%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3365億5742万円で、全店99・2%、既存店98・2%。日配は2030億6107万円で、全店105・2%、既存店103・4%。惣菜は1100億3140万円で全店105・7%、既存店104・2%。集計企業数は270社、総店舗数は8353店舗だった。

中村常務理事は「既存店ベースで何とか前年比を超えた。WBCや花見でお酒やおつまみ類が好調に推移し、惣菜もオードブルなどが良く動いた。一方、鍋物類は早めに暖かくなった影響で不調だった」と3月の概況を説明した。

今後の見通しについては「ほぼ全ての企業から、買い上げ点数の落ち込みが大きく、値上げにより厳しくなっている、という声が聞こえてきている。売上は前年を超えているが中身は決して良いとは言えない。その対策として、ハレの日の販促を今まで以上に打ち出し、単価の高い商材を何とか販売していくことが必要になっている」と語った。

日生協の近藤部長が3月度供給実績を報告。全国64主要地域生協の総供給高は2343億3900万円で前年比98・2%となった。内訳は店舗供給高が728億3900万で100・6%、宅配供給高が1553億8900万円で97・5%となった。

近藤部長は「店舗は前年を超えたが、宅配は前年割れとなった。宅配は先月度と比べ回復傾向にはあるが、利用人数が落ち込んでいる。コロナ初期に急激に組合員が拡大したが、その方たちが若干離脱し始めていることも影響しているのではないか」と述べた。

テラタの寺田社長が発表

続いて、株式会社テラタ(秋田県)代表取締役社長の寺田雅彦氏が同社の取組について発表した。同社は秋田県能代市に本社を構え、県内に5店舗を展開する食品スーパー。寺田社長は、AJSへの入会について、「節約志向の高まりにより、各社のPB商品が伸長する中、商品政策を考えた上で、AJSに加入し本格的にPB『くらし良好』を販売していくことになった。入会後、PBを販売させて頂くことにより、食品の仕入れ価格が6~7%低減されてきている」とその理由やメリットを説明した。

自社の取組として、補助金を活用した太陽光発電の導入により年間1000万円以上の電気代を節約していることを紹介。今後について、「即食性、簡便性のあるものがお客様に好まれている。惣菜や精肉売場を広げるなど古い固定観念を捨てて新しい売場づくりに取り組んでいきたい」と述べた。

自社の取組として、補助金を活用した太陽光発電の導入により年間1000万円以上の電気代を節約していることを紹介。今後について、「即食性、簡便性のあるものがお客様に好まれている。惣菜や精肉売場を広げるなど古い固定観念を捨てて新しい売場づくりに取り組んでいきたい」と述べた。

【2023(令和5)年5月1日第5127号4面】

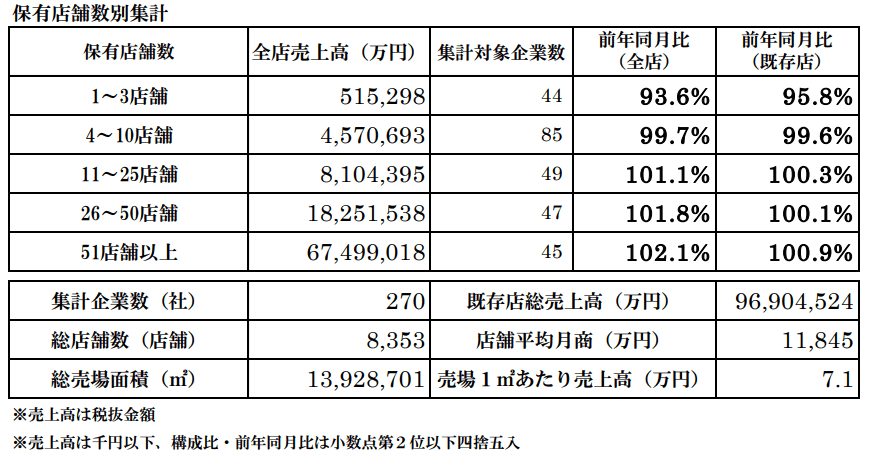

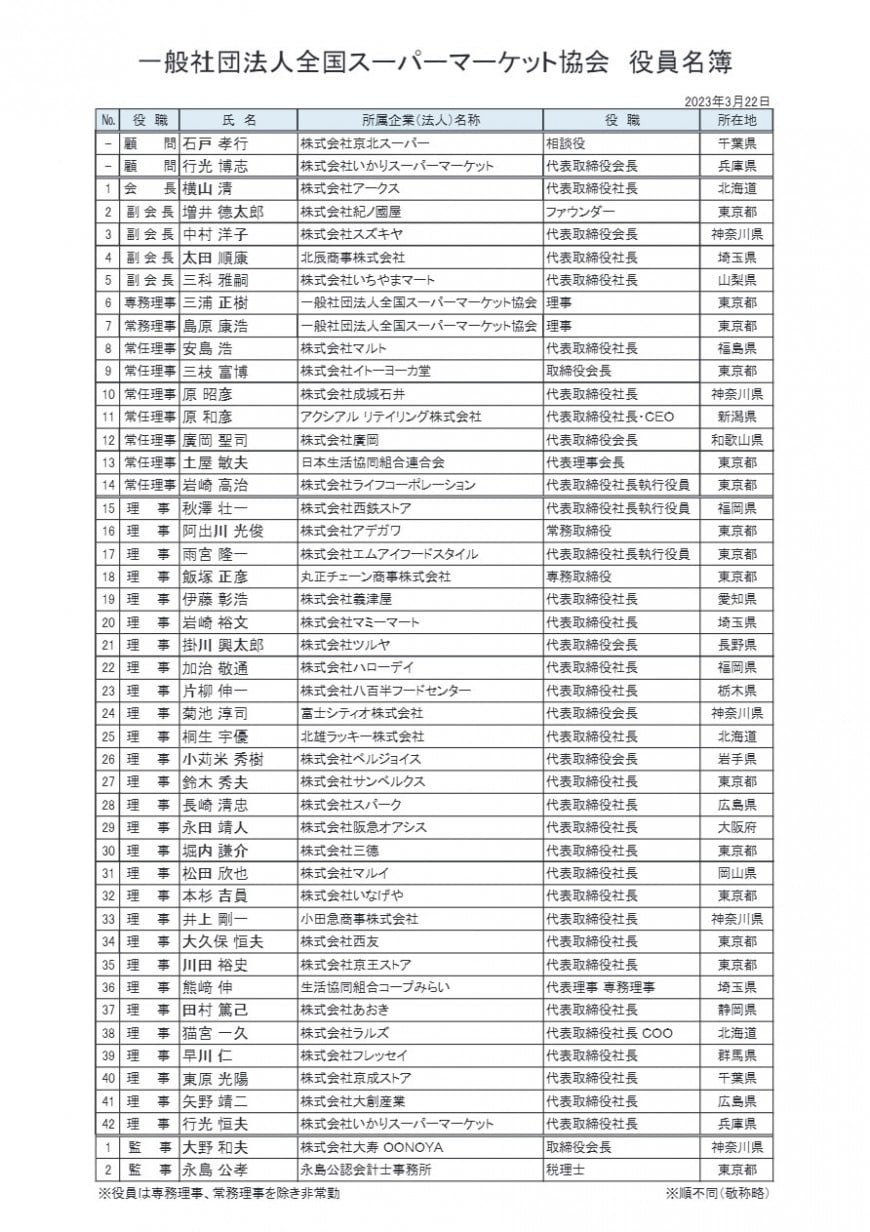

2022年度通常総会 岩崎氏、土屋氏が常任理事に

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)では、2年間の役員任期満了に伴い、3月22日に開催した「2022年度通常総会」にて理事・監事を新たに選任し、同日開催した「理事会」において、役職理事を互選した。任期は2024年度通常総会(2025年3月予定)までの2年間となる。

<新任・昇任常任理事>

岩崎高治(株式会社ライフコーポレーション代表取締役社長執行役員)※新任、土屋敏夫(日本生活協同組合連合会代表理事会長)※昇任

<新任理事>

井上剛一(小田急商事株式会社代表取締役社長)、大久保恒夫(株式会社西友 代表取締役社長)、川田裕史(株式会社京王ストア 代表取締役社長)、熊﨑伸(生活協同組合コープみらい代表理事専務理事)、田村篤己(株式会社あおき 代表取締役社長)、猫宮一久(株式会社ラルズ代表取締役社長COO)、早川仁(株式会社フレッセイ代表取締役社長)、東原光陽(株式会社京成ストア代表取締役社長)、矢野靖二(株式会社大創産業代表取締役社長)、行光恒夫(株式会社いかりスーパーマーケット代表取締役社長)

<新任常務理事> ※新設

島原康浩(一般社団法人全国スーパーマーケット協会)

<退任>

藤波教信、植木威行、鈴木恭子、永井伸二郎、根石紀雄、谷田部亮、山岸真也

※順不同・敬称略

なお島原氏の常務理事就任に伴い、事務局長には村尾芳久氏が4月1日付で新任する。

節約志向で惣菜と日配は健闘

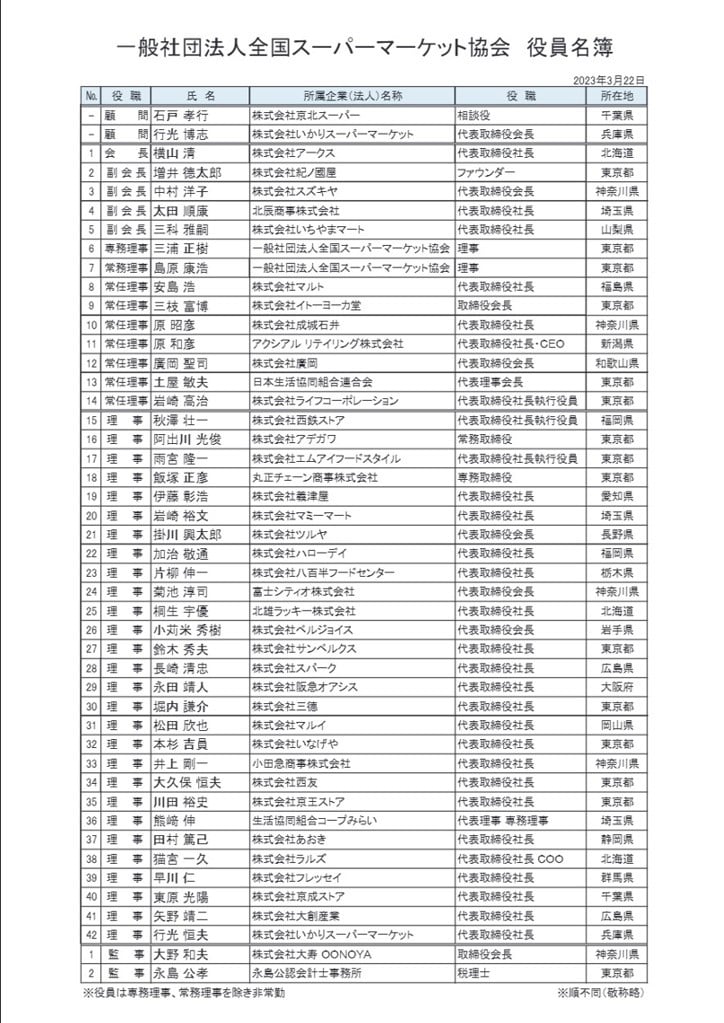

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体、並びに日本生活協同組合連合会(日生協)は3月22日、東京都中央区の日本スーパーマーケット協会において2月の販売統計調査の記者発表会を実施した。

当日は、一般社団法人日本スーパーマーケット協会の江口法生専務理事、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子広報部長が、それぞれ2月の統計調査結果(いずれも速報値を報告)を報告した。

江口専務理事は3団体のスーパーマーケットの概況も含めて報告を行った。総売上高は9176億8009万円。全店ベースの前年同月比は、100・5%で、既存店ベースは99・1%であった。食品合計の売上高は8424億8386万円で、全店100・7%、既存店99・2%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3136億2189万円で、全店98・9%、既存店97・3%。

日配は、1863億3039万円で、全店102・4%、既存店100・9%。惣菜は1009億8053万円で全店104・6%、既存店102・8%。集計企業数は270社、総店舗数は8365店舗であった。

江口専務理事は「外食需要が増え、内食需要が減っている傾向にあり、物価高の影響により節約志向で客単価が落ちている。既存店では、価格が相対的に安い惣菜と日配が健闘した。一方で、2月は平年より気温が高く、鍋ものが厳しかった。水産物では貝の売上が戻ってきている。昨年は熊本での産地偽装が問題になったものの、不安感が落ち着いてきたのではないかと思う。卵は最高値で特売ができないので、点数制限を行って安定供給に努める店舗が増えている」とコメントした。

続いて、日生協の近藤広報部長が、2月度供給高速報を報告。全国65主要地域生協の総供給高は2380億6900万円で前年比98・0%となった。内訳は店舗供給高が749億9800万円で同98・9%、宅配供給高が1563億5400万円で同97・3%となった。

近藤部長は「2月度の総供給高は、前年比98・0%で5カ月ぶりに前年割れとなった。物価上昇が続く中、買い控えの傾向が一層強まった結果とみられる。店舗についても、前年比98・9%で前年割れした。節約志向の一層の高まりによる買い控えで、2月以降は客単価が前年を下回る傾向となっている。部門別では、総菜、日配品は前年超えだったものの、全部門で後退傾向となっている。一方、節分関連品は好調だった。宅配は、前年比97・3%で前年割れ。物価上昇に加えて、昨年同時期のまん延防止等重点措置による伸長への反動が出た。部門別では、衣料品・住関品の落ち込みが大きくなっている」と報告した。

最後に江口専務理事は、「来年4月から、物流労働に関わる人の残業上限が960時間に規制され、ドラ

イバー不足による輸送量の減少が懸念されている。共同配送の推進が必須だと考えている。また、昨年10月にならコープの情報システムがサイバー攻撃で、一部の配達サービスで注文や配達ができない被害を受けたため、ITのBCP(事業継続計画)を立てる必要がある」とコメントし、締めくくられた。

【2023(令和5)年4月1日第5124号7面】

「2022年度通常総会」新役員を選任

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)では、2年間の役員任期満了に伴い、3月22日に開催した「2022年度通常総会」にて理事・監事を新たに選任し、同日開催した「理事会」において、役職理事を互選した。任期は2024年度通常総会(2025年3月予定)までの2年間となる。

<新任・昇任常任理事>

岩崎高治(株式会社ライフコーポレーション代表取締役社長執行役員)※新任、土屋敏夫(日本生活協同組合連合会代表理事会長)※昇任

<新任理事>

井上剛一(小田急商事株式会社代表取締役社長)、大久保恒夫(株式会社西友代表取締役社長)、川田裕史(株式会社京王ストア代表取締役社長)、熊﨑伸(生活協同組合コープみらい代表理事専務理事)、田村篤己(株式会社あおき代表取締役社長)、猫宮一久(株式会社ラルズ代表取締役社長COO)、早川仁(株式会社フレッセイ代表取締役社長)、東原光陽(株式会社京成ストア代表取締役社長)、矢野靖二(株式会社大創産業代表取締役社長)、行光恒夫(株式会社いかりスーパーマーケット代表取締役社長)

<新任常務理事> ※新設

島原康浩(一般社団法人全国スーパーマーケット協会)

<退任>

藤波教信、植木威行、鈴木恭子、永井伸二郎、根石紀雄、谷田部亮、山岸真也

※順不同・敬称略

<新任・昇任常任理事>

岩崎高治(株式会社ライフコーポレーション代表取締役社長執行役員)※新任、土屋敏夫(日本生活協同組合連合会代表理事会長)※昇任

<新任理事>

井上剛一(小田急商事株式会社代表取締役社長)、大久保恒夫(株式会社西友代表取締役社長)、川田裕史(株式会社京王ストア代表取締役社長)、熊﨑伸(生活協同組合コープみらい代表理事専務理事)、田村篤己(株式会社あおき代表取締役社長)、猫宮一久(株式会社ラルズ代表取締役社長COO)、早川仁(株式会社フレッセイ代表取締役社長)、東原光陽(株式会社京成ストア代表取締役社長)、矢野靖二(株式会社大創産業代表取締役社長)、行光恒夫(株式会社いかりスーパーマーケット代表取締役社長)

<新任常務理事> ※新設

島原康浩(一般社団法人全国スーパーマーケット協会)

<退任>

藤波教信、植木威行、鈴木恭子、永井伸二郎、根石紀雄、谷田部亮、山岸真也

※順不同・敬称略

なお島原氏の常務理事就任に伴い、事務局長には村尾芳久氏が4月1日付で新任する。

全国スーパーマーケット協会 賃上げに関する実態調査

9割以上が賃上げ前向き

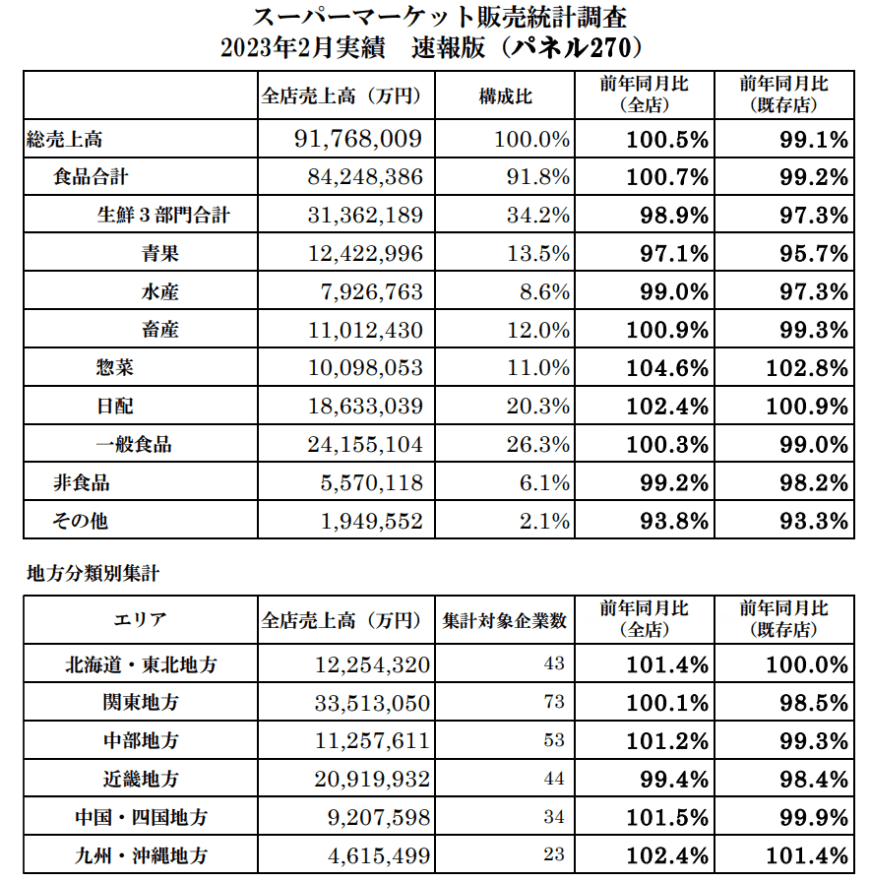

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)は、「スーパーマーケットにおける賃上げに関する実態調査」を実施し、2月21日に概要を公表した。

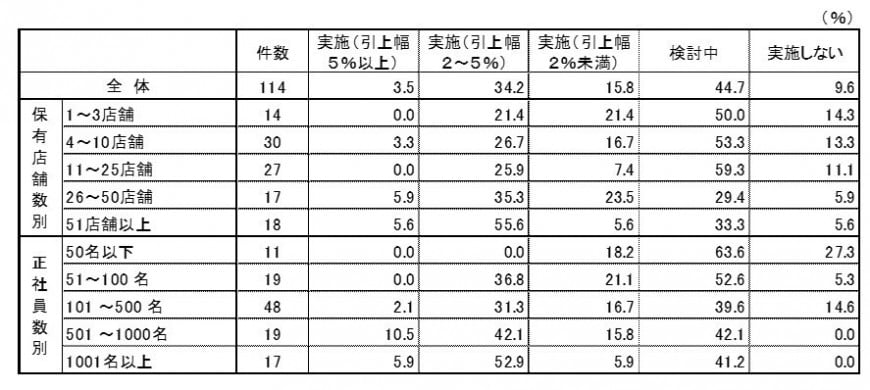

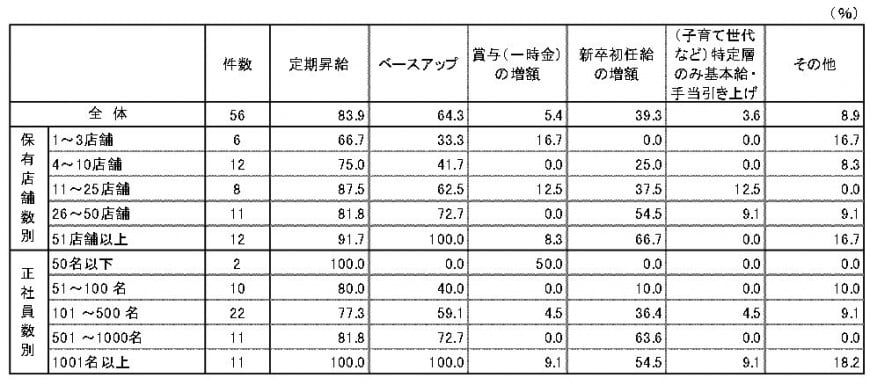

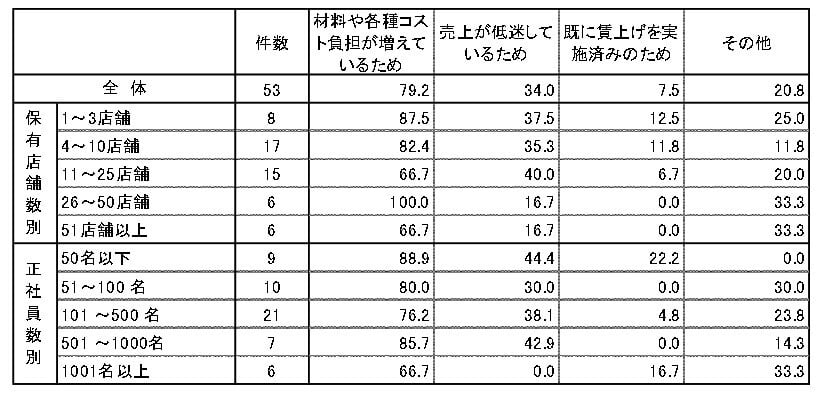

【調査結果要旨】

▼4月以降55・3%が賃上げを実施、検討中は44・7%となり、9割以上の企業が賃上げに前向きな姿勢

▼賃上げ実施を決めているのは大企業で多く、中小企業では検討中が多い

▼賃上げ幅2%~5%での実施が34・2%と最も多く、次いで2%未満が15・8%

▼賃上げ実施の内訳は、定期昇給の実施が83・9%、ベースアップの実施が64・3%

▼賃上げを検討中・実施しないと回答したうち約8割が、理由として「経営コストの上昇」を挙げている

▼賃上げを実施できる環境整備として、税制優遇やコストを転嫁しやすい環境づくりが挙げられている

実施主体:(一社)全国スーパーマーケット協会、調査協力:(一社)日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会、調査期間:2023年2月3日(金)~2月16日(木)、調査手法:インターネットおよびFAX回収、対象企業:国内のスーパーマーケット運営事業者508社(食品スーパーマーケット年鑑より)、有効回収数:115件(回収率22・6%)、調査実施機関:(株)サーベイリサーチセンター

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)は、「スーパーマーケットにおける賃上げに関する実態調査」を実施し、2月21日に概要を公表した。

【調査結果要旨】

▼4月以降55・3%が賃上げを実施、検討中は44・7%となり、9割以上の企業が賃上げに前向きな姿勢

▼賃上げ実施を決めているのは大企業で多く、中小企業では検討中が多い

▼賃上げ幅2%~5%での実施が34・2%と最も多く、次いで2%未満が15・8%

▼賃上げ実施の内訳は、定期昇給の実施が83・9%、ベースアップの実施が64・3%

▼賃上げを検討中・実施しないと回答したうち約8割が、理由として「経営コストの上昇」を挙げている

▼賃上げを実施できる環境整備として、税制優遇やコストを転嫁しやすい環境づくりが挙げられている

実施主体:(一社)全国スーパーマーケット協会、調査協力:(一社)日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会、調査期間:2023年2月3日(金)~2月16日(木)、調査手法:インターネットおよびFAX回収、対象企業:国内のスーパーマーケット運営事業者508社(食品スーパーマーケット年鑑より)、有効回収数:115件(回収率22・6%)、調査実施機関:(株)サーベイリサーチセンター

【2023(令和5)年3月21日第5123号15面】

Q1.貴社では、今年4月以降に賃上げの実施予定はありますか。

登録入場者数6万2525名

第57回スーパーマーケット・トレードショー2023(主催:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)が15日~17日、幕張メッセ全館で開催された。3日間の登録入場者数は6万2525名となり、前回より約2万人増加。場内は3日間を通して多くの来場者で賑わいを見せ、アフターコロナ時代の幕開けを感じさせる展示会となった。

今回目立ったのが冷凍食品の提案。主催者企画「食のトレンドゾーン」には、「冷凍×食」ゾーンが新設され、58社・団体134小間の冷凍関連事業者が出展した。「全国スーパー冷凍PB試食体験」コーナーや「『冷凍×食』ライブステージ」など様々な企画が実施され、伸長する冷凍食品カテゴリーに関する情報発信が活発に行われた。また、各出展者ブースでは食育や食品ロス削減といったSDGs関連の提案が数多く見られ、プラスチック使用量を削減した環境配慮型商品の提案にも力が注がれた。

出展者からは「ようやく人が戻ってきた」「本気で商品を探しているバイヤーが例年以上に多い」といったポジティブな意見や感想が聞かれ、アフターコロナ時代を目前に、商品の品揃えの充実や、付加価値製品の発掘のため、目的意識を持って会場に足を運んだ来場者が多かったことが垣間見えた。

15日の合同開会式には、実行委員長を務める全国スーパーマーケット協会の横山清会長を始めとした各展示会関係者の他、来賓として農林水産省農林水産事務次官の横山紳氏、経済産業省商務・サービス審議官兼商務・サービスグループ長の茂木正氏、消費者庁長官の新井ゆたか氏が出席し、それぞれ祝辞を述べた。

横山会長は「57回目の開催となり、これまで苦労して協会を育ててくださったたくさんの方々に感謝を申し上げたい。国民の生活に関わりを持つ全ての方々に展示会に参加して頂いており、嬉しい反面、責任も感じている。何が起こるか分からない時代だが、我々は、どんな時でも皆様の生活を保持し継続するための生命防衛隊として頑張っている。本日を新しいスタートにして、新しいトレードショーを頑張っていきたい」と挨拶。その後、11名によるテープカットで展示会が幕開けした。

開会式に続いて、経済産業省主催の「SUPER-DX コンテスト」優秀事業表彰式が開催され、株式会社10X、D&Sソリューションズ株式会社、ハルモニア株式会社の代表者が表彰を受けた。

第57回スーパーマーケット・トレードショー2023(主催:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)が15日~17日、幕張メッセ全館で開催された。3日間の登録入場者数は6万2525名となり、前回より約2万人増加。場内は3日間を通して多くの来場者で賑わいを見せ、アフターコロナ時代の幕開けを感じさせる展示会となった。

今回目立ったのが冷凍食品の提案。主催者企画「食のトレンドゾーン」には、「冷凍×食」ゾーンが新設され、58社・団体134小間の冷凍関連事業者が出展した。「全国スーパー冷凍PB試食体験」コーナーや「『冷凍×食』ライブステージ」など様々な企画が実施され、伸長する冷凍食品カテゴリーに関する情報発信が活発に行われた。また、各出展者ブースでは食育や食品ロス削減といったSDGs関連の提案が数多く見られ、プラスチック使用量を削減した環境配慮型商品の提案にも力が注がれた。

出展者からは「ようやく人が戻ってきた」「本気で商品を探しているバイヤーが例年以上に多い」といったポジティブな意見や感想が聞かれ、アフターコロナ時代を目前に、商品の品揃えの充実や、付加価値製品の発掘のため、目的意識を持って会場に足を運んだ来場者が多かったことが垣間見えた。

15日の合同開会式には、実行委員長を務める全国スーパーマーケット協会の横山清会長を始めとした各展示会関係者の他、来賓として農林水産省農林水産事務次官の横山紳氏、経済産業省商務・サービス審議官兼商務・サービスグループ長の茂木正氏、消費者庁長官の新井ゆたか氏が出席し、それぞれ祝辞を述べた。

横山会長は「57回目の開催となり、これまで苦労して協会を育ててくださったたくさんの方々に感謝を申し上げたい。国民の生活に関わりを持つ全ての方々に展示会に参加して頂いており、嬉しい反面、責任も感じている。何が起こるか分からない時代だが、我々は、どんな時でも皆様の生活を保持し継続するための生命防衛隊として頑張っている。本日を新しいスタートにして、新しいトレードショーを頑張っていきたい」と挨拶。その後、11名によるテープカットで展示会が幕開けした。

開会式に続いて、経済産業省主催の「SUPER-DX コンテスト」優秀事業表彰式が開催され、株式会社10X、D&Sソリューションズ株式会社、ハルモニア株式会社の代表者が表彰を受けた。

SMTSスピークス 横山会長WEB講演会

行動変容から価値変容へ

スーパーマーケット・トレードショー(SMTS)のセミナーとして毎年恒例となっている一般社団法人全国スーパーマーケット協会会長の横山清氏の講演会が3月17日までオンライン上で公開されている。

今年の講演タイトルは『SMTSスピークス 行動変容から価値変容へ ―エッセンシャルワーカーの行方―』。横山会長が、コロナ禍による消費者の行動変容や価値変容について語った。

横山会長は冒頭、「26歳の時に業界に入って今年で63年目。協会に入ってからもすでに50年以上経過しており、立派なスタッフと皆様のご支援により、全国で最も歴史がありながら、組織が大きく実績のある協会に育ってきた。これからも日本の流通小売業、特に食品スーパーに対する貢献をさらに高めていきたい」と今後の抱負を述べた。

2021年からの出来事を振り返り、「流通革命」著者の林周二氏、安倍晋三元首相、ライフコーポレーション創業者の清水信次氏が逝去されたことを挙げ、故人との思い出や業界への貢献に思いを馳せ、感謝の気持ちを述べた。

コロナ禍による行動変容について、外岡秀俊氏の書籍「価値変容する世界」を引用して説明。「コロナが終息しても、コロナ前の生活には完全に戻らない。戻っても7割ぐらいで、あとの3割はガラリと変わった世界が広がる。巣ごもりから外に出れて良かったと言っているが、生活習慣も買う物もかなり変わっている。だが、本当に変わってくるのはこれから。商品にサービス、あるいはそれに付随するいろいろな情報が付いている。それが価値変容になる」と話した。

続いて、“価値変容の時 インフレに挑戦 新価格体系の移行で幸福な生活を創出す”という自身の令和5年の年頭所感を紹介。「インフレに対抗しながら、新しい価格体系にいち早く移行する。行動変容は終わり、価値変容の時代。変化したお客様の要望に応えていく。物価がすごい勢いで上昇する新しい世界。一刻も早く新価格体系への移行を実現し、幸福な生活を創出していく」と語った。

最後に、生前、清水信次氏から贈られた“人生途中下車が多いが私は最後まで降りない”と記された中曽根康弘元首相直筆の色紙を紹介。「全国スーパーマーケット協会を支えているメンバー、広く言えばトレードショーにご参加の皆様の力を得て、最後まで降りないことを断言する。今回57回目、もう少しで60回になる。これからのトレードショーをベースに新しい世界が拓けていく」と話し講演を結んだ。

スーパーマーケット・トレードショー(SMTS)のセミナーとして毎年恒例となっている一般社団法人全国スーパーマーケット協会会長の横山清氏の講演会が3月17日までオンライン上で公開されている。

今年の講演タイトルは『SMTSスピークス 行動変容から価値変容へ ―エッセンシャルワーカーの行方―』。横山会長が、コロナ禍による消費者の行動変容や価値変容について語った。

横山会長は冒頭、「26歳の時に業界に入って今年で63年目。協会に入ってからもすでに50年以上経過しており、立派なスタッフと皆様のご支援により、全国で最も歴史がありながら、組織が大きく実績のある協会に育ってきた。これからも日本の流通小売業、特に食品スーパーに対する貢献をさらに高めていきたい」と今後の抱負を述べた。

2021年からの出来事を振り返り、「流通革命」著者の林周二氏、安倍晋三元首相、ライフコーポレーション創業者の清水信次氏が逝去されたことを挙げ、故人との思い出や業界への貢献に思いを馳せ、感謝の気持ちを述べた。

コロナ禍による行動変容について、外岡秀俊氏の書籍「価値変容する世界」を引用して説明。「コロナが終息しても、コロナ前の生活には完全に戻らない。戻っても7割ぐらいで、あとの3割はガラリと変わった世界が広がる。巣ごもりから外に出れて良かったと言っているが、生活習慣も買う物もかなり変わっている。だが、本当に変わってくるのはこれから。商品にサービス、あるいはそれに付随するいろいろな情報が付いている。それが価値変容になる」と話した。

続いて、“価値変容の時 インフレに挑戦 新価格体系の移行で幸福な生活を創出す”という自身の令和5年の年頭所感を紹介。「インフレに対抗しながら、新しい価格体系にいち早く移行する。行動変容は終わり、価値変容の時代。変化したお客様の要望に応えていく。物価がすごい勢いで上昇する新しい世界。一刻も早く新価格体系への移行を実現し、幸福な生活を創出していく」と語った。

最後に、生前、清水信次氏から贈られた“人生途中下車が多いが私は最後まで降りない”と記された中曽根康弘元首相直筆の色紙を紹介。「全国スーパーマーケット協会を支えているメンバー、広く言えばトレードショーにご参加の皆様の力を得て、最後まで降りないことを断言する。今回57回目、もう少しで60回になる。これからのトレードショーをベースに新しい世界が拓けていく」と話し講演を結んだ。

横山会長記者懇談会

開会式終了後に記者懇談会が開催され、横山会長が消費動向や今後のスーパーマーケットについて語った。

横山会長は現在の消費者動向について、「消費者の生活自体が変わっており、それに適応するような価値変容をきっちり構築していくことが大切だ。同じようなものを食べて、同じような生活をしているようだが実際は変わっている。価値変容というものを業界を挙げて、作り上げていかなければならない。1円安いからではなく、きっちり対応してくれる店、安心して購入できる店だからといった理由で店舗を選び、状況を見ながら消費行動を変えていこうとする動きもある」と指摘した。

今後のスーパーマーケットの役割については、「食品を提供するだけでなく、健康性の提供も重要なテーマとなっている。我々は、食生活を通して皆様の命を守る“生命防衛隊”だ。業界がいかに消費者ニーズに合った方向性を保っているか、自分たちの持っていない情報を手に入れ、業界全体が新しい分野を開発していくためのトレードショーでもある。SDGsにも対応し、今の状況をしっかりと守りながら、さらなる発展を目指していきたい」と語った。

【2023(令和5)年2月21日第5120号8面】

横山会長は現在の消費者動向について、「消費者の生活自体が変わっており、それに適応するような価値変容をきっちり構築していくことが大切だ。同じようなものを食べて、同じような生活をしているようだが実際は変わっている。価値変容というものを業界を挙げて、作り上げていかなければならない。1円安いからではなく、きっちり対応してくれる店、安心して購入できる店だからといった理由で店舗を選び、状況を見ながら消費行動を変えていこうとする動きもある」と指摘した。

今後のスーパーマーケットの役割については、「食品を提供するだけでなく、健康性の提供も重要なテーマとなっている。我々は、食生活を通して皆様の命を守る“生命防衛隊”だ。業界がいかに消費者ニーズに合った方向性を保っているか、自分たちの持っていない情報を手に入れ、業界全体が新しい分野を開発していくためのトレードショーでもある。SDGsにも対応し、今の状況をしっかりと守りながら、さらなる発展を目指していきたい」と語った。

【2023(令和5)年2月21日第5120号8面】

オンラインセミナー 「SMを取り巻く環境」

全国スーパーマーケット協会の島原氏が講演

スーパーマーケット・トレードショー2023のウェブサイトでは、3月17日までオンラインセミナーのアーカイブを視聴することができる。

その中で、「販売支援」に役立つセミナーとして、一般社団法人全国スーパーマーケット協会の島原康浩事務局長が講演。「2023年版スーパーマーケット白書」を読み解き、「スーパーマーケットを取り巻く環境」をテーマに解説した。

昨年から「全国旅行支援」などが実施されることで、外出や外食、観光の需要回復が図られる中で、家庭内での需要は落ち着いてきた。

一方で、資材価格や電気代の高騰、最低賃金の改定などスーパーマーケットの運営に関するコストは急激に上昇しており、デジタル化や生産性の向上を推進しても、利益が出にくい状況となっている。

このような状況の中でスーパーマーケット各社は「パートナーシップ構築宣言」を行うなど、仕入先に対する適正取引を推進し、値上げ要請を受け入れているが、他社・他業態との競争は依然と厳しい。

また、消費者の節約志向も高まっており、仕入価格とコストの上昇分を販売価格にすべて転嫁することが容易ではない。そのため小売業が板挟みになり、収益面での苦戦が続き、廃業や倒産を余儀なくするケースが相次いでいる。

スーパーマーケット業界では、キャッシュレス決済、スマートフォンで消費者自ら商品をスキャンして精算を行うなど、「非接触型チェックアウトシステム」、「AIによる自動発注」、「無人店舗」などDXへの対応が進んでいる。

デジタル化以外には、フードロス削減、プラスチック資源の排出抑制、新紙幣発行への対応、インボイス制度への対応、労災の発生抑制など、課題は山積している、と語った。

【2023(令和5)年2月21日第5120号8面】

アーカイブ配信はこちらから↓

https://retail-trend.jp/smts_event_2023#flow

スーパーマーケット・トレードショー2023のウェブサイトでは、3月17日までオンラインセミナーのアーカイブを視聴することができる。

その中で、「販売支援」に役立つセミナーとして、一般社団法人全国スーパーマーケット協会の島原康浩事務局長が講演。「2023年版スーパーマーケット白書」を読み解き、「スーパーマーケットを取り巻く環境」をテーマに解説した。

昨年から「全国旅行支援」などが実施されることで、外出や外食、観光の需要回復が図られる中で、家庭内での需要は落ち着いてきた。

一方で、資材価格や電気代の高騰、最低賃金の改定などスーパーマーケットの運営に関するコストは急激に上昇しており、デジタル化や生産性の向上を推進しても、利益が出にくい状況となっている。

このような状況の中でスーパーマーケット各社は「パートナーシップ構築宣言」を行うなど、仕入先に対する適正取引を推進し、値上げ要請を受け入れているが、他社・他業態との競争は依然と厳しい。

また、消費者の節約志向も高まっており、仕入価格とコストの上昇分を販売価格にすべて転嫁することが容易ではない。そのため小売業が板挟みになり、収益面での苦戦が続き、廃業や倒産を余儀なくするケースが相次いでいる。

スーパーマーケット業界では、キャッシュレス決済、スマートフォンで消費者自ら商品をスキャンして精算を行うなど、「非接触型チェックアウトシステム」、「AIによる自動発注」、「無人店舗」などDXへの対応が進んでいる。

デジタル化以外には、フードロス削減、プラスチック資源の排出抑制、新紙幣発行への対応、インボイス制度への対応、労災の発生抑制など、課題は山積している、と語った。

【2023(令和5)年2月21日第5120号8面】

アーカイブ配信はこちらから↓

https://retail-trend.jp/smts_event_2023#flow

各部門の最優秀賞を表彰

「デリカテッセン・トレードショー」の主催者企画である「お弁当・お惣菜大賞2023」の表彰式が15日、幕張メッセ国際会議場にて開催された。

今回の「お弁当・お惣菜大賞」には1万4286件の応募の中から、弁当部門、惣菜部門を始めとした全11部門でスーパーマーケット、CVS・専門店他の2業態に分けてそれぞれ審査が行われた。

その結果、最優秀賞18品、優秀賞39品、特別賞6品、入選153件、合計216品が選出された。表彰式では、各部門の最優秀賞に表彰状が贈られた。

表彰式では、特別協賛者8社(キユーピー、KIS、国分グループ、昭和産業、白子のり、日清オイリオ、ハナマルキ、ヤマサ醤油)の紹介(企業名のみ)、概要の説明と審査結果、審査委員・アンバサダーの紹介に続いて、審査委員長を務めた家森幸男氏(武庫川女子大学国際健康開発研究所所長)が講評を行った。

家森氏は、「WHOの協力を得て1985年以来40年かけて世界61地域で人々の尿を集め、食事と健康寿命の関係を研究してきた。その結果、食生活による長寿と短命の地域差が生まれることが分かった。日本人が世界最高の平均寿命である理由は、魚、大豆などを一番バランスよく食べているからだ。しかし塩分の摂り過ぎにより、健康寿命は平均寿命より10歳も短い。それらに考慮した素晴らしいお弁当・お惣菜が世に広まり、食環境が改善され、日本人全体の健康寿命を延ばすことが、この賞の大きな目標」と語った。

続いて各部門の最優秀賞受賞者が登壇し、家森審査委員長より表彰状が授与された。受賞者代表として、スーパーマーケット・パン部門で「青森うまいもの三昧ピザ」が最優秀賞に輝いた株式会社ユニバース、スーパーマーケット・スイーツ部門で「カスタードプリン」が最優秀賞に輝いた紀ノ國屋の代表者がそれぞれ挨拶を行った。

その後、受賞者全員と審査員・アンバサダーを交えて記念撮影が行われ、表彰式は無事終了した。

【2023(令和5)年2月21日第5120号8面】

デリカテッセン・トレードショー公式サイト

https://www.delica.jp/

「デリカテッセン・トレードショー」の主催者企画である「お弁当・お惣菜大賞2023」の表彰式が15日、幕張メッセ国際会議場にて開催された。

今回の「お弁当・お惣菜大賞」には1万4286件の応募の中から、弁当部門、惣菜部門を始めとした全11部門でスーパーマーケット、CVS・専門店他の2業態に分けてそれぞれ審査が行われた。

その結果、最優秀賞18品、優秀賞39品、特別賞6品、入選153件、合計216品が選出された。表彰式では、各部門の最優秀賞に表彰状が贈られた。

表彰式では、特別協賛者8社(キユーピー、KIS、国分グループ、昭和産業、白子のり、日清オイリオ、ハナマルキ、ヤマサ醤油)の紹介(企業名のみ)、概要の説明と審査結果、審査委員・アンバサダーの紹介に続いて、審査委員長を務めた家森幸男氏(武庫川女子大学国際健康開発研究所所長)が講評を行った。

家森氏は、「WHOの協力を得て1985年以来40年かけて世界61地域で人々の尿を集め、食事と健康寿命の関係を研究してきた。その結果、食生活による長寿と短命の地域差が生まれることが分かった。日本人が世界最高の平均寿命である理由は、魚、大豆などを一番バランスよく食べているからだ。しかし塩分の摂り過ぎにより、健康寿命は平均寿命より10歳も短い。それらに考慮した素晴らしいお弁当・お惣菜が世に広まり、食環境が改善され、日本人全体の健康寿命を延ばすことが、この賞の大きな目標」と語った。

続いて各部門の最優秀賞受賞者が登壇し、家森審査委員長より表彰状が授与された。受賞者代表として、スーパーマーケット・パン部門で「青森うまいもの三昧ピザ」が最優秀賞に輝いた株式会社ユニバース、スーパーマーケット・スイーツ部門で「カスタードプリン」が最優秀賞に輝いた紀ノ國屋の代表者がそれぞれ挨拶を行った。

その後、受賞者全員と審査員・アンバサダーを交えて記念撮影が行われ、表彰式は無事終了した。

【2023(令和5)年2月21日第5120号8面】

デリカテッセン・トレードショー公式サイト

https://www.delica.jp/

4カ月連続で売上前年超

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体、並びに日本生活協同組合連合会(日生協)は21日、1月度販売統計調査の記者発表会を東京都千代田区の全国スーパーマーケット協会にて実施した。

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ1月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告した。

ゲストスピーカーとして株式会社アイスコ(神奈川県横浜市)専務取締役の三國慎氏が、冷凍食品専門店「FROZEN JOE'S」の展開について発表した。

1月の総売上高は9734億4358万円。全店ベースの前年同月比は、102・2%で、既存店ベースは100・9%だった。食品合計の売上高は8725億2630万円で、全店102・7%、既存店101・2%だった。

部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3334億7796万円で、全店101・4%、既存店99・8%。

日配は1957億3560万円で、全店104・6%、既存店103・2%。

惣菜は996億8255万円で全店105・1%、既存店103・6%。集計企業数は270社、総店舗数は8369店舗だった。

増井副会長は「4カ月連続で全店、既存店共に前年を上回った。昨年の年末商戦は全般的に好調に推移したが、年が明けて1月に入ると節約志向や買い控えが強まったという声が多く聞かれた。一品単価の上昇と買い上げ点数の減少傾向が続いている中で、お客様の商品を選択する目が大変シビアになっていると現場の店舗では実感しているようだ」と指摘。

一方で「帰省や成人式の開催により、寿司、刺身盛り合わせ、オードブルなど大人数用のメニューがよく動いた。観光地の店舗では全国旅行支援やインバウンドの増加の恩恵もあるようだ」と概況を説明した。

部門別では、惣菜が引き続き好調をキープ。お弁当、揚げ物、オードブルなどが売場を牽引。恵方巻も予約も含めて好調に推移した。

日配では、寒波の影響で、豆腐、練り物、麺類などの鍋物関連が好調。鳥インフルエンザの影響で卵は品薄、相場高になっており特売ができなくなるなどの影響が出ている。漬物では価格が手頃な古漬けがよく動いたという店舗コメントも見られた。

日生協の近藤部長が1月度供給実績を報告。全国65主要地域生協の総供給高は2415億8900万円で前年比100・7%となった。

内訳は店舗供給高が824億5200万で101・8%、宅配供給高が1533億900万円で100・2%となった。

近藤部長は「総供給高は4カ月連続の前年超えとなった。店舗では、生鮮3部門、総菜、加工食品、日配品で前年を上回ったが、節約志向も見て取れて、先月比では後退した部門も多かった」と述べた。

続いて、ゲストスピーカーとして出席した株式会社アイスコ専務取締役の三國慎氏が冷凍食品専門店「FROZEN JOE'S」の展開について発表した。

冷凍食品卸販売及び食品スーパー事業を営む同社では、自社の強みを生かす新事業として冷凍食品・アイスクリームの専門店「FROZEN JOE'S」1号店を昨年12月、神奈川県川崎市元住吉駅近くにオープンした。

店舗面積は82・6㎡、17台の平ケースに320アイテムを展開する。有名店の「ピッツァマルゲリータ」など外食シリーズが特に好調で、オープンから2カ月経過し、客数はやや落ち着いてきたが、客単価は約1900円と高い水準をキープしている。

三國専務は「自社の強みと市場のニーズが一致していることが、出店の決め手となった。この事業で培ったデータ分析などを通して、卸売事業における帳合先の小売業様の業績拡大にも貢献していきたい」と話した。

【2023(令和5)年2月21日第5120号7面】

全国スーパーマーケット協会 HP

http://www.super.or.jp/

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体、並びに日本生活協同組合連合会(日生協)は21日、1月度販売統計調査の記者発表会を東京都千代田区の全国スーパーマーケット協会にて実施した。

全国スーパーマーケット協会の増井德太郎副会長、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ1月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告した。

ゲストスピーカーとして株式会社アイスコ(神奈川県横浜市)専務取締役の三國慎氏が、冷凍食品専門店「FROZEN JOE'S」の展開について発表した。

1月の総売上高は9734億4358万円。全店ベースの前年同月比は、102・2%で、既存店ベースは100・9%だった。食品合計の売上高は8725億2630万円で、全店102・7%、既存店101・2%だった。

部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、3334億7796万円で、全店101・4%、既存店99・8%。

日配は1957億3560万円で、全店104・6%、既存店103・2%。

惣菜は996億8255万円で全店105・1%、既存店103・6%。集計企業数は270社、総店舗数は8369店舗だった。

増井副会長は「4カ月連続で全店、既存店共に前年を上回った。昨年の年末商戦は全般的に好調に推移したが、年が明けて1月に入ると節約志向や買い控えが強まったという声が多く聞かれた。一品単価の上昇と買い上げ点数の減少傾向が続いている中で、お客様の商品を選択する目が大変シビアになっていると現場の店舗では実感しているようだ」と指摘。

一方で「帰省や成人式の開催により、寿司、刺身盛り合わせ、オードブルなど大人数用のメニューがよく動いた。観光地の店舗では全国旅行支援やインバウンドの増加の恩恵もあるようだ」と概況を説明した。

部門別では、惣菜が引き続き好調をキープ。お弁当、揚げ物、オードブルなどが売場を牽引。恵方巻も予約も含めて好調に推移した。

日配では、寒波の影響で、豆腐、練り物、麺類などの鍋物関連が好調。鳥インフルエンザの影響で卵は品薄、相場高になっており特売ができなくなるなどの影響が出ている。漬物では価格が手頃な古漬けがよく動いたという店舗コメントも見られた。

日生協の近藤部長が1月度供給実績を報告。全国65主要地域生協の総供給高は2415億8900万円で前年比100・7%となった。

内訳は店舗供給高が824億5200万で101・8%、宅配供給高が1533億900万円で100・2%となった。

近藤部長は「総供給高は4カ月連続の前年超えとなった。店舗では、生鮮3部門、総菜、加工食品、日配品で前年を上回ったが、節約志向も見て取れて、先月比では後退した部門も多かった」と述べた。

続いて、ゲストスピーカーとして出席した株式会社アイスコ専務取締役の三國慎氏が冷凍食品専門店「FROZEN JOE'S」の展開について発表した。

冷凍食品卸販売及び食品スーパー事業を営む同社では、自社の強みを生かす新事業として冷凍食品・アイスクリームの専門店「FROZEN JOE'S」1号店を昨年12月、神奈川県川崎市元住吉駅近くにオープンした。

店舗面積は82・6㎡、17台の平ケースに320アイテムを展開する。有名店の「ピッツァマルゲリータ」など外食シリーズが特に好調で、オープンから2カ月経過し、客数はやや落ち着いてきたが、客単価は約1900円と高い水準をキープしている。

三國専務は「自社の強みと市場のニーズが一致していることが、出店の決め手となった。この事業で培ったデータ分析などを通して、卸売事業における帳合先の小売業様の業績拡大にも貢献していきたい」と話した。

【2023(令和5)年2月21日第5120号7面】

全国スーパーマーケット協会 HP

http://www.super.or.jp/

スーパーマーケット・トレードショー(SMTS)本紙関連出展企業・団体 小間番号

☆★本紙関連 出展企業・団体 小間番号★☆

【SMTS(スーパーマーケット・トレードショー)】

▼青森県[SMTS2023「青森県ブース」実行委員会](青森県) 10-413

▼青柳食品(千葉県) 10-111

▼赤穂化成(兵庫県) 8-102

▼イシダ(京都府) 4-307

▼岩手県/いわて産業振興センター(岩手県) 10-306

▼宇治商工会議所(京都府) 9-505

▼海の精(東京都) 9-113

▼愛媛県農商工連携展示会出展実行委員会/八幡浜市/西条市/大洲市/西予市/宇和島市(愛媛県) 9-312

▼遠忠食品(東京都) 10-201

▼遠藤食品(栃木県) 10-112

▼大平食品(長崎県) 9-113

▼太堀(神奈川県) 8-222

▼岡田食品工業(香川県) 9-311

▼オタフクソース(広島県) 4-101

▼香川県/かがわ産業支援財団(香川県) 9-311

▼角谷文治郎商店(愛知県) 8-108

▼カコイ食品(長崎県) 9-110

▼鹿児島県(鹿児島県) 9-203

▼かねだい食品(鹿児島県) 9-203

▼カメヤ食品(静岡県) 8-106

▼川津食品(大分県) 9-201

▼川原食品(広島県) 11-229

▼河本食品(和歌山) 9-509

▼菅野漬物食品(福島県) 10-411

▼紀州綜合食品(和歌山県) 9-509

▼紀文食品(東京都) 6-203

▼キムフーズ(長野県) 9-113

▼京つけもの川久 北尾商店(京都府) 9-311

▼京漬物大こう本店(京都府) 9-420

▼京都府(京都府) 9-420

▼京の舞妓さん本舗(京都府) 9-505

▼熊本県(熊本県) 9-202

▼クレオ(東京都) 2-414

▼けんちゃん漬(島根県) 9-301

▼光商(東京都) 8-128

▼合食(東京都) 8-302

▼幸田商店(茨城県) 9-501

▼高知県 9-111

▼高知県ゆず振興対策協議会(高知県) 8-112

▼紅梅園(和歌山県) 9-509

▼伍魚福(兵庫県) 8-220

▼国分グループ本社(東京都) 7-102

▼こだま食品(広島県) 1-406

▼小西酒造(兵庫県) 1-222

▼小林つくだ煮(愛知県) 7-313

▼五味商店「こだわり商品コーナー」(千葉県) 9-113

▼ザ・広島ブランド[広島市](広島県) 9-404

▼サンクリエーション(大阪府) 7-103

▼サンコウフーズ(香川県) 9-311

▼島根県[しまねブランド推進課](島根県) 9-301

▼春月(長野県) 9-113

▼すが野(栃木県) 4-517

▼第一興商(東京都) 7-105

▼高嶋酒類食品(兵庫県) 10-205

▼タカハシ食品(東京都) 10-317

▼高橋商店(福岡県) 9-113

▼高見商店(熊本県) 9-202

▼宝食品(香川県) 9-311

▼竹内農産(長野県) 10-204

▼タケサンフーズ(香川県) 9-311

▼玉井民友商店(愛媛県) 9-312

▼田丸屋本店(静岡県) 10-202

▼樽の味(和歌山県) 9-509

▼ちくま食品(東京都) 9-113

▼千葉県(千葉県) 10-111

▼寺岡精工(東京都) 8-402

▼東京商工会議所(東京都) 10-201

▼東京都 10-116

▼東北いちば(宮城県) 9-113

▼徳島県/徳島県物産協会(徳島県) 9-310

▼長久保食品(福島県) 10-411

▼中園久太郎商店(鹿児島県) 9-113

▼中田食品(和歌山県) 9-509

▼中野BC(和歌山県) 9-509

▼長野県/長野県産業振興機構(長野県) 10-204

▼にいがた産業創造機構(新潟県) 10-318

▼西利(京都府) 9-420

▼日本アクセス(東京都) 5-103

▼野島食品(新潟県) 10-318

▼野村佃煮(京都府) 9-505

▼伯方塩業(愛媛県) 8-209

▼ハコショウ食品工業(岩手県) 10-306

▼長谷川醸造(山梨県) 10-203

▼濱金商店(愛知県) 8-126

▼濱田(和歌山県) 9-509

▼兵庫県/兵庫県中小企業団体中央会/ひょうごの美味し風土拡大協議会/公益社団法人兵庫県物産協会/淡路市商工会(兵庫県) 10-205

▼平松食品(愛知県) 3-205

▼フードバレーとちぎ推進協議会(栃木県) 10-112

▼藤井(北海道) 10-317

▼福井県[ふくい産業支援センター/敦賀商工会議所](福井県) 9-419

▼ふくおか6次産業化・農商工連携推進協議会(福岡県) 9-410

▼福島県(福島県) 10-411

▼福島県観光物産交流協会(福島県) 10-401

▼富士正食品(千葉県) 10-111

▼不動農園(和歌山県) 9-509

▼宝来屋本店(福島県) 10-411

▼北海道ブランド販路開拓・拡大実行委員会(北海道) 10-317

▼マック食品(群馬県) 8-129

▼マル井(長野県) 8-104

▼丸惣(和歌山県) 9-509

▼マルヤマ食品(和歌山県) 9-509

▼三重県(三重県) 10-124

▼水溜食品(鹿児島県) 9-113

▼道本食品(宮崎県) 9-211

▼南信州菓子工房(長野県) 10-204

▼宮城商店(木の花屋)(長野県) 9-501

▼宮城県 10-405

▼宮崎農産(宮崎県) 9-211

▼宮崎県/宮崎県物産貿易振興センター(宮崎県) 9-211

▼宮崎県農業法人経営者協会(宮崎県) 9-209

▼宮下商店(長野県) 9-501

▼宮野食品工業所(新潟県) 10-318

▼モランボン(東京都) 7-214

▼もり(京都府) 9-420

▼盛田 小豆島工場(愛知県) 9-311

▼八島食品(福島県) 10-411

▼安田食品工業(香川県) 9-311

▼山形県(山形県) 10-412

▼山口県[やまぐち産業振興財団/やまぐち6次産業化・農商工連携推進協議会/やまぐちの農林水産物需要拡大協議会/周南地域地場産業振興センター/山口市/地域商社やまぐち](山口県) 9-421

▼山豊(広島県) 9-404

▼やまなしブース[甲府商工会議所](山梨県) 10-203

▼やまへい(長野県) 10-120

▼ヤマモト食品(青森県) 10-403

▼山本食品工業(埼玉県) 7-312

▼養命酒製造(東京都) 6-302

▼吉岡食品工業(栃木県) 10-112

▼ヨネヤマ(山梨県) 10-203

▼和歌山県 9-509

▼わたや(新潟県) 10-318

【DTS(デリカテッセン・トレードショー)】

▼おき商店(埼玉県) 3-210

▼国分グループ本社(東京都) 3-201

▼サラヤ(大阪府) 3-406

▼三栄源エフ・エフ・アイ(大阪府) 3-408

▼シーピー化成(岡山県) 3-402

▼トキタ種苗(埼玉県) 3-306

▼日本惣菜協会(東京都) 3-405

▼フジッコ(兵庫県) 3-317

▼ヤマダイ食品(三重県) 3-302

【こだわり食品フェア】

▼佃食品(石川県) 11-103

▼ナガトク(長野県) 11-114

▼北洋本多フーズ(広島県) 11-229

▼本場の本物ブランド推進機構 11-133

▼マルカ食品(香川県) 11-216

▼山石(広島県) 11-229

一般社団法人全国スーパーマーケット協会・一般社団法人日本スーパーマーケット協会・オール日本スーパーマーケット協会の流通3団体、並びに日本生活協同組合連合会(日生協)は1月20日、12月度販売統計調査の記者発表会を東京都中央区の日本スーパーマーケット協会にて実施した。

オール日本スーパーマーケット協会の中村伸一郎常務理事、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ12月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。オール日本スーパーマーケット協会の田尻一会長がオンラインで出席し2023年の年頭所感を述べた。

12月の総売上高は1兆1778億1259万円。全店ベースの前年同月比は104・8%で、既存店ベースは103・4%であった。食品合計の売上高は1兆747億3479万円で、全店104・9%、既存店103・4%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、4079億6424万円で、全店103・2%、既存店101・7%。日配は2334億338万円で、全店106・7%、既存店105・2%。惣菜は1271億3389万円で全店106・9%、既存店105・0%。集計企業数は270社、総店舗数は8378店舗であった。

年末商戦はクリスマス商戦が週末と重なったことや帰省客の増加により好調に推移した。値上げによる一品単価の上昇、節約志向や、感染拡大による家庭内食事需要の復調も好調要因になった。

中村常務理事は12月の概況について「曜日周りが良かったことや晴天が続き客足の出足が鈍らなかったことで売上は好調に推移した。青果・水産・畜産は既存店でも前年比増、惣菜・日配も需要が増加している。値上げにより来店頻度が減ったり、購買点数が減るということも出ていないことが数字からは読み取れる。一方、消費者の購買意欲の見通しについては慎重な見方が強く、これからどのように転じていくかは、今後の値上げや物価上昇の影響が、どれほど普段の食に影響を及ぼすかによるのではないか」と説明した。

日生協の近藤部長が12月度供給実績を報告。全国65主要地域生協の総供給高は2834億1300万円で前年比102・2%となった。内訳は店舗供給高が850億9900万で102・5%、宅配供給高が1922億100万円で102・2%となった。近藤部長は「総供給高は3カ月連続の前年超えとなった。引き続き買い控え傾向があるが、値上げによる点単価上昇が前年超過に影響したと考えている」と概況を説明した。

続いて、オンラインで出席したオール日本スーパーマーケット協会の田尻会長が2023年の年頭所感を述べた。

田尻会長は、収入が固定されたまま物価が上昇し、生活環境が厳しくなっている現在の状況について、「業界に携わるようになり40数年だがこういう状況は初めて経験している」と前置き。

今年の課題について、「相当数のメーカーから値上げ要請があり、それぞれ商品の価格を決定している要素を分解して、その中身が正しければメーカーの言い分通りに値上げをしていこうというのがAJSのスタンス。人件費比率のアップ、エネルギーコストのアップがメーカーの商品原価に盛り込まれていく中、それを受けた後に、そこに我々の人件費アップ分、エネルギーコストのアップ分を乗せた価格設定が出来るかというと出来ない。従来通りの利益幅の中で、売価設定をしていくことになる。そのことが今後の競合対策の中で、どのような影響を及ぼしていくかが、2023年度の大きな課題だと考えている。そのことにより赤字を覚悟せざるを得ないという会員企業もある」と言及。

特にエネルギーコストの上昇が会員企業にとって大きな負担になっていることを挙げ、「同質の競争をしていてもしようがない。店ごとの個性をどうだしていくかが2023年は重要になる。どのような策や知恵でこの状況を乗り切っていくか。その研究を行うのがAJSのこれからの活動になっていくと考えている」と述べた。

オール日本スーパーマーケット協会の中村伸一郎常務理事、日本生活協同組合連合会渉外広報本部の近藤美奈子部長が、それぞれ12月の統計調査結果(いずれも速報値)を報告。オール日本スーパーマーケット協会の田尻一会長がオンラインで出席し2023年の年頭所感を述べた。

12月の総売上高は1兆1778億1259万円。全店ベースの前年同月比は104・8%で、既存店ベースは103・4%であった。食品合計の売上高は1兆747億3479万円で、全店104・9%、既存店103・4%だった。部門別に見ると、生鮮3部門(青果・水産・畜産)合計は、4079億6424万円で、全店103・2%、既存店101・7%。日配は2334億338万円で、全店106・7%、既存店105・2%。惣菜は1271億3389万円で全店106・9%、既存店105・0%。集計企業数は270社、総店舗数は8378店舗であった。

年末商戦はクリスマス商戦が週末と重なったことや帰省客の増加により好調に推移した。値上げによる一品単価の上昇、節約志向や、感染拡大による家庭内食事需要の復調も好調要因になった。

中村常務理事は12月の概況について「曜日周りが良かったことや晴天が続き客足の出足が鈍らなかったことで売上は好調に推移した。青果・水産・畜産は既存店でも前年比増、惣菜・日配も需要が増加している。値上げにより来店頻度が減ったり、購買点数が減るということも出ていないことが数字からは読み取れる。一方、消費者の購買意欲の見通しについては慎重な見方が強く、これからどのように転じていくかは、今後の値上げや物価上昇の影響が、どれほど普段の食に影響を及ぼすかによるのではないか」と説明した。

日生協の近藤部長が12月度供給実績を報告。全国65主要地域生協の総供給高は2834億1300万円で前年比102・2%となった。内訳は店舗供給高が850億9900万で102・5%、宅配供給高が1922億100万円で102・2%となった。近藤部長は「総供給高は3カ月連続の前年超えとなった。引き続き買い控え傾向があるが、値上げによる点単価上昇が前年超過に影響したと考えている」と概況を説明した。

続いて、オンラインで出席したオール日本スーパーマーケット協会の田尻会長が2023年の年頭所感を述べた。

田尻会長は、収入が固定されたまま物価が上昇し、生活環境が厳しくなっている現在の状況について、「業界に携わるようになり40数年だがこういう状況は初めて経験している」と前置き。

今年の課題について、「相当数のメーカーから値上げ要請があり、それぞれ商品の価格を決定している要素を分解して、その中身が正しければメーカーの言い分通りに値上げをしていこうというのがAJSのスタンス。人件費比率のアップ、エネルギーコストのアップがメーカーの商品原価に盛り込まれていく中、それを受けた後に、そこに我々の人件費アップ分、エネルギーコストのアップ分を乗せた価格設定が出来るかというと出来ない。従来通りの利益幅の中で、売価設定をしていくことになる。そのことが今後の競合対策の中で、どのような影響を及ぼしていくかが、2023年度の大きな課題だと考えている。そのことにより赤字を覚悟せざるを得ないという会員企業もある」と言及。

特にエネルギーコストの上昇が会員企業にとって大きな負担になっていることを挙げ、「同質の競争をしていてもしようがない。店ごとの個性をどうだしていくかが2023年は重要になる。どのような策や知恵でこの状況を乗り切っていくか。その研究を行うのがAJSのこれからの活動になっていくと考えている」と述べた。

【2023(令和5)年1月21日第5118号4面】

DTS特別インタビュー

全国スーパーマーケット協会 事業部展示会課兼事業創造室チーフディレクター 籾山朋輝氏

「お弁当・お惣菜大賞」注目度上昇

今年は“プラントベース元年”に

デリカテッセン・トレードショー2023(以下、DTS)が2月15日から17日まで幕張メッセにて開催される。DTSは中食産業の最新情報を発信する商談展示会。主催者企画「お弁当・お惣菜大賞」は近年注目度が上昇、売場の販促ツールとして大きな存在になりつつある。DTS会場内では今年も受賞商品の一部を実食できるフードコートを展開する予定だ。DTSを主催する一般社団法人全国スーパーマーケット協会事業部展示会課兼事業創造室チーフディレクター・籾山朋輝氏にインタビュー。籾山氏はデリカ売場の動向やトレンドについて語った。

今年は“プラントベース元年”に

デリカテッセン・トレードショー2023(以下、DTS)が2月15日から17日まで幕張メッセにて開催される。DTSは中食産業の最新情報を発信する商談展示会。主催者企画「お弁当・お惣菜大賞」は近年注目度が上昇、売場の販促ツールとして大きな存在になりつつある。DTS会場内では今年も受賞商品の一部を実食できるフードコートを展開する予定だ。DTSを主催する一般社団法人全国スーパーマーケット協会事業部展示会課兼事業創造室チーフディレクター・籾山朋輝氏にインタビュー。籾山氏はデリカ売場の動向やトレンドについて語った。

(藤井大碁)

―デリカ売場の動向。

「昨年一年間のデリカカテゴリーの売上推移は他のカテゴリーと比較して突出して良かった。直近のSM3団体統計調査のデータを見ても、12月は全店ベースで106・9%となっており、全カテゴリーで一番伸び率が高い。即食や簡便性を求める生活スタイルがコロナ前に戻りつつあり、さらに加速している。当初は、外食の復調により、スーパーの売上は落ち込むと予想されていたが、現状は惣菜以外のカテゴリーもそこまで落ちていない。直近の数字は値上げの影響もあり、詳細分析が難しい部分もあるが、スーパーへの来店頻度や購買額が上がっていると推測できる。コロナ特需が薄れて他業態に売上がシフトしそうなところだが、食品スーパーは健闘しており、その中でも惣菜カテゴリーは大健闘している」

―惣菜カテゴリーが好調な要因。

「コロナを機に消費者の生活スタイルが変化したことが大きい。外食の中でも居酒屋の売上はコロナ前に戻り切っておらず、その需要の一部がスーパーでの購買に流れていると考えられる。デリカ売場では、家飲み需要に対応するため、おつまみ系のラインナップを増やしており、好調を持続している。様々な物が値上がりして節約志向が高まる中、外食より中食、内食を選択する消費者が多く、そうした流れも追い風になっている」

―DTS2023の見どころ。

「出展者数は前回とほぼ同様で、約40社・団体の220小間。今回は新規の惣菜ベンダーが出展する。惣菜ベンダーは、現在の惣菜売場の課題である人手不足を補完する役割を担っており、今回の展示会においても注目を集めそうだ」

―お弁当・お惣菜大賞への注目度が上昇している。

「メディアで取り上げられる機会が増えたこともあり、おかげ様で反響が大きい。店舗の売場活性化のためにうまく活用して頂いている。専門店や大手スーパーのエントリーも年々増加している。過年度の受賞商品をリバイバルしてフェアを実施した店舗では、売上が大きく伸びたと聞いている。また従業員の商品開発のモチベーションを上げるためにお弁当・お惣菜大賞を活用する企業も増えてきている。商品開発の枠組みの中に、お弁当・お惣菜大賞のエントリーを紐づけ、明確なゴールを設定することで、開発チームのモチベーションアップにつなげている」

―売場のトレンド。

「今年、お弁当・お惣菜大賞のエントリーで際立って増えたのが、プラントベース由来の食材を使用した商品だ。SDGsの流れに加えて、健康のために手に取る消費賞が増えている。コンビニでの販売や外食での提供も増えており、消費者にとってより身近な存在になってきた。今後も売上が伸びていくことが予想され、各社の商品開発が活発化している。今年は、デリカ売場にとって〝プラントベース元年〟と言える年になるのではないか」

―売場の課題。

「人手不足が深刻化している。事業者側も手間をかけた商品が売れるのは分かっているが、それを全店で展開する際の人時を考えた時に商品化できないというジレンマがある。うまく人を集めて独自商品を開発したり、プロセスセンターをフル活用するなど、各事業者が知恵を絞って対応している。ただ足元では、他の売場と同じようにベンダーからの仕入れ商品を販売せざるを得ない状況もある。理想と現実をすり合わせて、インストアとアウトパックをうまく使い分ける必要が出てきている」

―今後の見通し。

「デリカ売場は好調を維持している。新商品開発に加え、唐揚げや餃子といった定番品のブラッシュアップや粗利率の改善も重要になってきている。今までは、価格訴求型の商品が多かったが、外食ニーズを取り込むために、もうワンランク上の惣菜開発が活性化し、それが消費者に受け入れられている。来店頻度を下げない仕掛けをしつつ、商品開発をさらに推し進めていけば、まだまだ売上を伸ばせるのではないか」

【2023(令和5)年1月21日第5118号6面】

デリカテッセン・トレードショー公式サイト

https://www.delica.jp/

―デリカ売場の動向。

「昨年一年間のデリカカテゴリーの売上推移は他のカテゴリーと比較して突出して良かった。直近のSM3団体統計調査のデータを見ても、12月は全店ベースで106・9%となっており、全カテゴリーで一番伸び率が高い。即食や簡便性を求める生活スタイルがコロナ前に戻りつつあり、さらに加速している。当初は、外食の復調により、スーパーの売上は落ち込むと予想されていたが、現状は惣菜以外のカテゴリーもそこまで落ちていない。直近の数字は値上げの影響もあり、詳細分析が難しい部分もあるが、スーパーへの来店頻度や購買額が上がっていると推測できる。コロナ特需が薄れて他業態に売上がシフトしそうなところだが、食品スーパーは健闘しており、その中でも惣菜カテゴリーは大健闘している」

―惣菜カテゴリーが好調な要因。

「コロナを機に消費者の生活スタイルが変化したことが大きい。外食の中でも居酒屋の売上はコロナ前に戻り切っておらず、その需要の一部がスーパーでの購買に流れていると考えられる。デリカ売場では、家飲み需要に対応するため、おつまみ系のラインナップを増やしており、好調を持続している。様々な物が値上がりして節約志向が高まる中、外食より中食、内食を選択する消費者が多く、そうした流れも追い風になっている」

―DTS2023の見どころ。

「出展者数は前回とほぼ同様で、約40社・団体の220小間。今回は新規の惣菜ベンダーが出展する。惣菜ベンダーは、現在の惣菜売場の課題である人手不足を補完する役割を担っており、今回の展示会においても注目を集めそうだ」

―お弁当・お惣菜大賞への注目度が上昇している。

「メディアで取り上げられる機会が増えたこともあり、おかげ様で反響が大きい。店舗の売場活性化のためにうまく活用して頂いている。専門店や大手スーパーのエントリーも年々増加している。過年度の受賞商品をリバイバルしてフェアを実施した店舗では、売上が大きく伸びたと聞いている。また従業員の商品開発のモチベーションを上げるためにお弁当・お惣菜大賞を活用する企業も増えてきている。商品開発の枠組みの中に、お弁当・お惣菜大賞のエントリーを紐づけ、明確なゴールを設定することで、開発チームのモチベーションアップにつなげている」

―売場のトレンド。

「今年、お弁当・お惣菜大賞のエントリーで際立って増えたのが、プラントベース由来の食材を使用した商品だ。SDGsの流れに加えて、健康のために手に取る消費賞が増えている。コンビニでの販売や外食での提供も増えており、消費者にとってより身近な存在になってきた。今後も売上が伸びていくことが予想され、各社の商品開発が活発化している。今年は、デリカ売場にとって〝プラントベース元年〟と言える年になるのではないか」

―売場の課題。

「人手不足が深刻化している。事業者側も手間をかけた商品が売れるのは分かっているが、それを全店で展開する際の人時を考えた時に商品化できないというジレンマがある。うまく人を集めて独自商品を開発したり、プロセスセンターをフル活用するなど、各事業者が知恵を絞って対応している。ただ足元では、他の売場と同じようにベンダーからの仕入れ商品を販売せざるを得ない状況もある。理想と現実をすり合わせて、インストアとアウトパックをうまく使い分ける必要が出てきている」

―今後の見通し。

「デリカ売場は好調を維持している。新商品開発に加え、唐揚げや餃子といった定番品のブラッシュアップや粗利率の改善も重要になってきている。今までは、価格訴求型の商品が多かったが、外食ニーズを取り込むために、もうワンランク上の惣菜開発が活性化し、それが消費者に受け入れられている。来店頻度を下げない仕掛けをしつつ、商品開発をさらに推し進めていけば、まだまだ売上を伸ばせるのではないか」

【2023(令和5)年1月21日第5118号6面】

デリカテッセン・トレードショー公式サイト

https://www.delica.jp/

お弁当・お惣菜大賞2023 計22部門の受賞商品発表

一般社団法人全国スーパーマーケット協会(横山清会長)は、2月15日から17日まで、幕張メッセにおいて開催される「デリカテッセン・トレードショー2023(略称:DTS2023)」の主催者企画「お弁当・お惣菜大賞2023」の最優秀賞・優秀賞・特別賞・入選商品を発表した。

「お弁当・お惣菜大賞」は、スーパーマーケットや専門店、コンビニエンスストア等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員により、特に優れた商品を選出し表彰するプログラム。12回目となる今回は1万4286件のエントリーがあった。

弁当部門(スーパーマーケット業態)では、彩裕フーズの「浜名湖産青のり香る鮎めし」が、惣菜部門(スーパーマーケット業態)では八尾彦商店の「大和丸なすの味噌チーズ焼き」が最優秀賞を受賞した。

DTS2023会期初日の2月15日には表彰式を行い、会期中は「お弁当・お惣菜大賞」ブース(3ホール/3‐411)にて受賞商品の展示を行う他、ブース内フードコートにて一部商品を販売する。

【お弁当・お惣菜大賞2023概要】

◆エントリー対象

2021年10月1日~2022年9月30日に販売された商品

◆エントリー期間

2022年7月22日~9月30日

◆部門

【定番商品部門(巻き寿司)】【弁当部門】【惣菜部門】【サラダ部門】【麺部門】【丼部門】【おにぎり部門】【寿司部門】【パン部門】【スイーツ部門】【各国料理部門※新設】の11部門を、それぞれ【スーパーマーケット】【専門店・CVS他】の2業態に分けた、合計22部門の審査

◆エントリー数1万4286件

◆受賞商品(63商品[最優秀賞18、優秀賞39、特別賞6])

◆入選商品(153商品)

※詳細はウェブサイト参照(http://www.obentou-osouzai.jp/)

「お弁当・お惣菜大賞」は、スーパーマーケットや専門店、コンビニエンスストア等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員により、特に優れた商品を選出し表彰するプログラム。12回目となる今回は1万4286件のエントリーがあった。

弁当部門(スーパーマーケット業態)では、彩裕フーズの「浜名湖産青のり香る鮎めし」が、惣菜部門(スーパーマーケット業態)では八尾彦商店の「大和丸なすの味噌チーズ焼き」が最優秀賞を受賞した。

DTS2023会期初日の2月15日には表彰式を行い、会期中は「お弁当・お惣菜大賞」ブース(3ホール/3‐411)にて受賞商品の展示を行う他、ブース内フードコートにて一部商品を販売する。

【お弁当・お惣菜大賞2023概要】

◆エントリー対象

2021年10月1日~2022年9月30日に販売された商品

◆エントリー期間

2022年7月22日~9月30日

◆部門

【定番商品部門(巻き寿司)】【弁当部門】【惣菜部門】【サラダ部門】【麺部門】【丼部門】【おにぎり部門】【寿司部門】【パン部門】【スイーツ部門】【各国料理部門※新設】の11部門を、それぞれ【スーパーマーケット】【専門店・CVS他】の2業態に分けた、合計22部門の審査

◆エントリー数1万4286件

◆受賞商品(63商品[最優秀賞18、優秀賞39、特別賞6])

◆入選商品(153商品)

※詳細はウェブサイト参照(http://www.obentou-osouzai.jp/)

新春を迎えて

一般社団法人全国スーパーマーケット協会 会長 横山 清

住み続けられるまちづくりに貢献

新年明けましておめでとうございます。皆様には、日頃よりスーパーマーケット業界の発展と協会活動に特段のご協力を賜り、改めまして厚く御礼申し上げます。

振り返りますと2年前、2021年の新年のご挨拶で、「内食需要の高まりで売上は伸びているが、この特需に酔っているだけでは、あっという間に置いて行かれます。いつまでも続くはずはありません」と警鐘を鳴らしました。昨年は、まさしく当時の予想よりも遥かに厳しい経営環境となりました。「ある時期が来れば、元に戻る」と考えるべきではないでしょう。さらに追い込まれる状況も覚悟して、対峙していくほかはありません。感染症の影響で、私たちの行動は大きく変容しました。オンラインの活用が進み、一方で自国を守る意識の高まりによって、グローバリズムも一体感が失われ、昨年は侵略戦争も発生してしまい、食料品やエネルギーなどの価格が急騰しています。

さまざまな問題が露見した今、我々スーパーマーケット業界も、お客様や社会の行動変容を着実に捉えたパラダイム転換、「価値変容」が求められます。

「いいものを安く売る」ことを目指し、チェーンの拡大を図ることや、スピードや利便性の提供を追求することも重要ではありますが、それに加えて、変容した生活様式に対応するサービス、価値提案が求められます。たとえば、素早く提供するよりも遅いほうが価値がある、といったシーンも増えてくるのです。

物価が上昇していく中で、自ら食事を作ることの経済性も注目されます。料理をするために毎食のメニューを考え、食材を買いに行き、そこで従業員や他のお客様などとコミュニケーションをとる。こうした行為こそが人間的で豊かな暮らしと言えるのではないでしょうか。行動変容がもたらした、オンライン活用の普及は、地方に拠点を置くことによる不利な面をカバーしてくれました。

当協会が主催する資格検定制度「S検」もオンラインでの実施に切り替え、全国どこからでも受験や学習が可能な環境を整えました。従業員のスキルアップへの活用をお勧めします。

SDGsが盛んに叫ばれ、環境面の対応が注目されがちですが、SDGsには「住み続けられるまちづくりを」というゴールがあるのです。地域に根差すスーパーマーケットは、地域のお客様が住み続けられるよう、エッセンシャルワーカーとして「食のライフライン」を維持し、気候変動や自然災害への備えを行うなどの貢献をしていく必要があるでしょう。

リアル店舗の存在は、だれも取り残さない、持続可能なまちづくりに必要不可欠なものです。店舗の持続発展にあたって様々な課題が山積していますが、1社でできないことは、手を携えて取り組むことも重要で、その媒介者として、当協会もさまざまな活動を通じて、お役に立ちたいと考えております。会員の皆様の声を行政や政治、社会に伝え、時には小売業界団体で結束して要望書の提出などを行ってまいります。

また業界の実情を広くご理解いただくための統計調査は、スーパーマーケット3団体での取組として10年以上のデータが蓄積され、調査の信頼性も増しております。引き続き皆様のご協力をお願い致します。

協会活動の中でも最大級の「スーパーマーケット・トレードショー」「デリカテッセン・トレードショー」を今年も2月に開催いたします。これまでの知見を踏まえ、引き続き感染防止対策を行いながら前回を上回る出展者数で、活発な商談が行われることでしょう。

新たに設けた「冷凍×食」ゾーンのほか、健康やサステナビリティなど、お客様の行動変容に対応し、意識を高める商品やサービスを大々的に紹介します。これまでとは似て非なるトレードショーとして、製配販それぞれの皆様とリアルに交流し、「価値変容」を捉えられる場とすべく、準備を進めておりますので、ぜひ本展にご来場ください。

また、トレードショー開催後も出展者様や出展商品・サービスを検索できるサイト「リテールトレンド」を本格稼働させ、有益な情報に触れやすくするなど、デジタルの力も借りながら、リアルの充実を目指します。

本年も、明るい希望と期待を持って、皆様と歩んで参ります。

【2023(令和5)年1月1日第5116号5面】

全国スーパーマーケット協会 HP

http://www.super.or.jp/

新年明けましておめでとうございます。皆様には、日頃よりスーパーマーケット業界の発展と協会活動に特段のご協力を賜り、改めまして厚く御礼申し上げます。

振り返りますと2年前、2021年の新年のご挨拶で、「内食需要の高まりで売上は伸びているが、この特需に酔っているだけでは、あっという間に置いて行かれます。いつまでも続くはずはありません」と警鐘を鳴らしました。昨年は、まさしく当時の予想よりも遥かに厳しい経営環境となりました。「ある時期が来れば、元に戻る」と考えるべきではないでしょう。さらに追い込まれる状況も覚悟して、対峙していくほかはありません。感染症の影響で、私たちの行動は大きく変容しました。オンラインの活用が進み、一方で自国を守る意識の高まりによって、グローバリズムも一体感が失われ、昨年は侵略戦争も発生してしまい、食料品やエネルギーなどの価格が急騰しています。

さまざまな問題が露見した今、我々スーパーマーケット業界も、お客様や社会の行動変容を着実に捉えたパラダイム転換、「価値変容」が求められます。

「いいものを安く売る」ことを目指し、チェーンの拡大を図ることや、スピードや利便性の提供を追求することも重要ではありますが、それに加えて、変容した生活様式に対応するサービス、価値提案が求められます。たとえば、素早く提供するよりも遅いほうが価値がある、といったシーンも増えてくるのです。

物価が上昇していく中で、自ら食事を作ることの経済性も注目されます。料理をするために毎食のメニューを考え、食材を買いに行き、そこで従業員や他のお客様などとコミュニケーションをとる。こうした行為こそが人間的で豊かな暮らしと言えるのではないでしょうか。行動変容がもたらした、オンライン活用の普及は、地方に拠点を置くことによる不利な面をカバーしてくれました。

当協会が主催する資格検定制度「S検」もオンラインでの実施に切り替え、全国どこからでも受験や学習が可能な環境を整えました。従業員のスキルアップへの活用をお勧めします。

SDGsが盛んに叫ばれ、環境面の対応が注目されがちですが、SDGsには「住み続けられるまちづくりを」というゴールがあるのです。地域に根差すスーパーマーケットは、地域のお客様が住み続けられるよう、エッセンシャルワーカーとして「食のライフライン」を維持し、気候変動や自然災害への備えを行うなどの貢献をしていく必要があるでしょう。

リアル店舗の存在は、だれも取り残さない、持続可能なまちづくりに必要不可欠なものです。店舗の持続発展にあたって様々な課題が山積していますが、1社でできないことは、手を携えて取り組むことも重要で、その媒介者として、当協会もさまざまな活動を通じて、お役に立ちたいと考えております。会員の皆様の声を行政や政治、社会に伝え、時には小売業界団体で結束して要望書の提出などを行ってまいります。

また業界の実情を広くご理解いただくための統計調査は、スーパーマーケット3団体での取組として10年以上のデータが蓄積され、調査の信頼性も増しております。引き続き皆様のご協力をお願い致します。

協会活動の中でも最大級の「スーパーマーケット・トレードショー」「デリカテッセン・トレードショー」を今年も2月に開催いたします。これまでの知見を踏まえ、引き続き感染防止対策を行いながら前回を上回る出展者数で、活発な商談が行われることでしょう。

新たに設けた「冷凍×食」ゾーンのほか、健康やサステナビリティなど、お客様の行動変容に対応し、意識を高める商品やサービスを大々的に紹介します。これまでとは似て非なるトレードショーとして、製配販それぞれの皆様とリアルに交流し、「価値変容」を捉えられる場とすべく、準備を進めておりますので、ぜひ本展にご来場ください。

また、トレードショー開催後も出展者様や出展商品・サービスを検索できるサイト「リテールトレンド」を本格稼働させ、有益な情報に触れやすくするなど、デジタルの力も借りながら、リアルの充実を目指します。

本年も、明るい希望と期待を持って、皆様と歩んで参ります。

【2023(令和5)年1月1日第5116号5面】

全国スーパーマーケット協会 HP

http://www.super.or.jp/