徳島特集 存在感増す原料産地

徳島はみぶ菜や野沢菜、菜の花など漬物・惣菜の原料となる野菜生産が盛んだ。全国的に農業人口が減っていること、また海外産原料が為替の関係も相まって国産品以上の値をつけることも珍しくない昨今、徳島の存在感は増している。徳島県内の漬物メーカーは自社で漬物を作っていることはもちろんのこと、自ら農業を営み、それを塩蔵やカットといった一次加工を施して他の食品業者へ提供する「原料県」としての役割を持っている。ここ数年は多くの漬物メーカーが農業部門を拡大し、専業農家の減少に備えている。今冬の状況としては12月半ばまでの記録的な暖冬の影響を強く受けている。生育が早まり、契約の規格内に収まらないほど大きく成長してしまうケースや、前倒しでの収穫を余儀なくされてスケジュールが狂い、1月分の原料が不足する恐れが出てきている。天候不順や人手不足といった課題に対応しながら、良質な原料と漬物作りに努める企業を紹介する。(大阪支社・小林悟空)

【2023(令和5)年12月21日第5148号8,9面】

特集企業はこちら

長野特集 新プロジェクト始動

〝発酵×発酵”で新たな価値

長野県の発酵食品を世界に発信するためのプロジェクト「発酵バレーNAGANO」が始動した。

同プロジェクトは、県内の8つの発酵食品(漬物、味噌、日本酒、ワイン、醤油、納豆、チーズ、酢)の団体や企業が連携して発酵食品の魅力を発信していく取組。11月24日「和食の日」から翌日にかけて長野市のメトロポリタン長野にてキックオフイベントが開催され、展示即売会、味噌づくり体験会、セミナーなど様々なイベントが行われた。長野県漬物協同組合もブースを出店、野沢菜漬を始めとした組合員の漬物をPRした。

今後は、同プロジェクトに参加する食品産業間の連携が強化されることで、〝発酵×発酵〟の組み合わせにより、新たな価値が生み出されることも期待される。

県内の漬物産業は近年、コロナ禍により大きな打撃を受けていたものの、コロナ5類移行による観光産業の活性化により、漬物の売上も回復傾向にある。

特に県の特産品である野沢菜漬は浅漬製品だけでなく、本漬製品の認知が高まっており、県外でも売場が広がっている。人気の秘訣は乳酸発酵による生み出される深みのある味わい。料理具材としての利用にも適しており、今後も伸長が期待される。(藤井大碁)

【特集6・7面】

同プロジェクトは、県内の8つの発酵食品(漬物、味噌、日本酒、ワイン、醤油、納豆、チーズ、酢)の団体や企業が連携して発酵食品の魅力を発信していく取組。11月24日「和食の日」から翌日にかけて長野市のメトロポリタン長野にてキックオフイベントが開催され、展示即売会、味噌づくり体験会、セミナーなど様々なイベントが行われた。長野県漬物協同組合もブースを出店、野沢菜漬を始めとした組合員の漬物をPRした。

今後は、同プロジェクトに参加する食品産業間の連携が強化されることで、〝発酵×発酵〟の組み合わせにより、新たな価値が生み出されることも期待される。

県内の漬物産業は近年、コロナ禍により大きな打撃を受けていたものの、コロナ5類移行による観光産業の活性化により、漬物の売上も回復傾向にある。

特に県の特産品である野沢菜漬は浅漬製品だけでなく、本漬製品の認知が高まっており、県外でも売場が広がっている。人気の秘訣は乳酸発酵による生み出される深みのある味わい。料理具材としての利用にも適しており、今後も伸長が期待される。(藤井大碁)

【特集6・7面】

【2023(令和5)年12月21日第5148号1面】

特集企業はこちら

霞ヶ浦特集 「茨城県水産製品品評会」開催

〝霞ヶ浦のルビー”に注目

令和5年度茨城県水産製品品評会の表彰式が6日、水戸プラザホテルで開催された。今年度の品評会には、昨年を上回る計378点(霞ヶ浦北浦部門250点、沿海部門128点)の出品が寄せられた。

霞ヶ浦北浦部門では、小沼水産の「小えび甘露煮」が農林水産大臣賞を受賞、海老澤商店の「若さぎ佃煮」、髙須水産の「わかさぎ甘露煮」の2品が水産庁長官賞を受賞した。

北浦では今年も、ワカサギ、シラウオが不漁となるなど厳しい原料事情が続いているが、今年は久々に川えびの漁獲量が増加した。農林水産大臣賞を受賞した小沼水産の「小えび甘露煮」も、霞ヶ浦産川えびを水揚げ後、すぐに生炊きにした商品で、鮮度感溢れる味わいと紅く輝く美しい外観が高い評価を得た。

”霞ヶ浦のルビー”とも呼ばれる霞ヶ浦産川えびは、様々な水産原料が不漁となる中、希少価値の高い食材として、今後も注目を集めそうだ。

霞ヶ浦では、2022年9月に、帆引き船と帆引き網漁法の保存活動が、地域の文化向上と活性化に貢献した個人や団体に贈呈される「第43回サントリー地域文化賞」を受賞。帆引き船を始めとした霞ヶ浦の文化が改めて脚光を浴びている。

特集では、品評会入賞商品を始めとした霞ヶ浦北浦の魅力的な水産加工製品を紹介する。(藤井大碁)

【特集4・5面】

霞ヶ浦北浦部門では、小沼水産の「小えび甘露煮」が農林水産大臣賞を受賞、海老澤商店の「若さぎ佃煮」、髙須水産の「わかさぎ甘露煮」の2品が水産庁長官賞を受賞した。

北浦では今年も、ワカサギ、シラウオが不漁となるなど厳しい原料事情が続いているが、今年は久々に川えびの漁獲量が増加した。農林水産大臣賞を受賞した小沼水産の「小えび甘露煮」も、霞ヶ浦産川えびを水揚げ後、すぐに生炊きにした商品で、鮮度感溢れる味わいと紅く輝く美しい外観が高い評価を得た。

”霞ヶ浦のルビー”とも呼ばれる霞ヶ浦産川えびは、様々な水産原料が不漁となる中、希少価値の高い食材として、今後も注目を集めそうだ。

霞ヶ浦では、2022年9月に、帆引き船と帆引き網漁法の保存活動が、地域の文化向上と活性化に貢献した個人や団体に贈呈される「第43回サントリー地域文化賞」を受賞。帆引き船を始めとした霞ヶ浦の文化が改めて脚光を浴びている。

特集では、品評会入賞商品を始めとした霞ヶ浦北浦の魅力的な水産加工製品を紹介する。(藤井大碁)

【特集4・5面】

【2023(令和5)年12月21日第5148号1面】

特集企業はこちら

梅関連特集 夏の売れ行きは好調

多角的な視点で魅力を訴求

今年の夏は記録的な猛暑となり、残暑も続いた。気温が高くなればなるほど需要が増える梅干しにとっては例年以上に売れる環境となり、8月から10月を平均すると前年比105~110%で推移。物価高が続く中、梅干しは漬物売場でもアッパーな価格帯となっていることもあり、期待された特需までの動きにはならなかったが、まずまず好調な売れ行きとなった。

紀州梅産地は今年も含めて良い作柄が3年続いていることもあり、原料在庫には余裕がある。ここ1、2年は様々な商品で値上げが行われて消費マインドが低下する中、夏から多くのメーカーが増量企画などの販促を行い、消費者の購買意欲を刺激。その流れは今冬以降も続く見通しで、通常時よりもお得感を演出している。

一部では価格訴求の商品が平台や特設コーナーで販売されるケースが出てきているが、各社のブランド力も重要視されており、売場が大きく変化することはなく、大手の定番商品が存在感を発揮している。

特に紀州みなべ梅干協同組合(殿畑雅敏理事長)と紀州田辺梅干協同組合(前田雅雄理事長)では、紀州特選梅干認定マークの制度を推進しており、最高品質の紀州梅干しの証である「特選マーク」は、見た目で差別化を図ることができるため、今後は継続的な情報発信を行うことで認知度を高めていく方針だ。

新型コロナウイルスとインフルエンザが同時流行し始める中、研究が進んでウイルスの感染阻害効果が期待される「梅」の需要が増加する可能性もある。品質や価値、健康機能性など、多角的な視点からその魅力を訴求することができる梅・梅関連製品を特集した。

【特集2・3面】

【2023(令和5)年12月1日第5147号1面】

特集企業はこちら

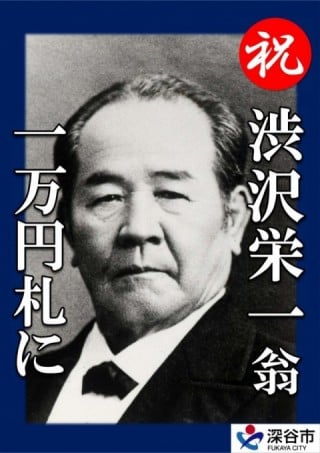

埼玉特集 埼玉ブランド全国区へ

日本列島に埼玉ブームが巻き起こっている。11月23日から公開されている映画『翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~』は11月24日から26日までの全国映画動員ランキングで初登場1位を記録。今回の舞台が滋賀県ということもあり、西日本エリアにおいても映画が大ヒット中で、埼玉ブランドが全国へ知れ渡る貴重な機会となっている。

埼玉県は漬物出荷額でも全国トップクラスだ。経済産業省「工業統計調査」の2020年都道府県別漬物出荷額は281億円となっており、和歌山に次いで全国2位の漬物出荷額を誇る。県内に本社を置く山本食品工業(行田市)やピックルスコーポレーション(所沢市)といった大手メーカーが躍進していることに加え、全国屈指の漬物産地として知られる深谷地区を始め、県内全域の漬物メーカーが魅力的な漬物を製造し、県の漬物出荷額を押し上げている。

来年には深谷市出身で2021年NHK大河ドラマの主人公でもある渋沢栄一が、新一万円札の肖像画として描かれることが決まっており、まだまだ埼玉県の話題は尽きない。

現在、「翔んで埼玉」の放映に合わせ埼玉グルメを紹介するテレビ放送も続々と放送されており、埼玉の食に注目が集まっている。(藤井大碁)【特集6、7、16面】

埼玉県は漬物出荷額でも全国トップクラスだ。経済産業省「工業統計調査」の2020年都道府県別漬物出荷額は281億円となっており、和歌山に次いで全国2位の漬物出荷額を誇る。県内に本社を置く山本食品工業(行田市)やピックルスコーポレーション(所沢市)といった大手メーカーが躍進していることに加え、全国屈指の漬物産地として知られる深谷地区を始め、県内全域の漬物メーカーが魅力的な漬物を製造し、県の漬物出荷額を押し上げている。

来年には深谷市出身で2021年NHK大河ドラマの主人公でもある渋沢栄一が、新一万円札の肖像画として描かれることが決まっており、まだまだ埼玉県の話題は尽きない。

現在、「翔んで埼玉」の放映に合わせ埼玉グルメを紹介するテレビ放送も続々と放送されており、埼玉の食に注目が集まっている。(藤井大碁)【特集6、7、16面】

【2023(令和5)年12月1日第5147号1面】

特集企業はこちら

奈良漬特集 新たな食べ方広がる

インバウンドや輸出向け需要も

近年、奈良漬の魅力が再認識されている。その香り高く芳醇な味わいから高級漬物の代名詞的存在として永く贈答品としても愛されてきた奈良漬。最近では、伝統的な楽しみ方だけでなく、チーズやスイーツ、洋酒と組み合わせる新しい食べ方が広がっている。

奈良漬の特徴と言えるのが、歯切れの良い食感と芳醇な香りだ。近年、料理食材として存在感を高める「いぶりがっこ」と同じように、この二つの特徴により、料理やスイーツに付与することで、その味わいを高められる貴重な食材として奈良漬に脚光が当たっている。

もう一つの流れとなっているのが、外国人からの注目度の上昇。海外において日本酒人気が高まる中、その副産物である酒粕を使用した食品として、奈良漬への関心が高まっている。インバウンドで溢れかえる築地場外市場においても、奈良漬を求める外国人観光客は増加している。

外国人にとっては、何度も漬け替えを繰り返し、手間暇かけて作られる奈良漬の製造工程はストーリー性に溢れている。また茶色に輝いた外観や、香り高い味わいは、まだ食べたことのない未知なる食べ物として、特に日本通の外国人から大きな関心を集めている。

奈良漬の特徴と言えるのが、歯切れの良い食感と芳醇な香りだ。近年、料理食材として存在感を高める「いぶりがっこ」と同じように、この二つの特徴により、料理やスイーツに付与することで、その味わいを高められる貴重な食材として奈良漬に脚光が当たっている。

もう一つの流れとなっているのが、外国人からの注目度の上昇。海外において日本酒人気が高まる中、その副産物である酒粕を使用した食品として、奈良漬への関心が高まっている。インバウンドで溢れかえる築地場外市場においても、奈良漬を求める外国人観光客は増加している。

外国人にとっては、何度も漬け替えを繰り返し、手間暇かけて作られる奈良漬の製造工程はストーリー性に溢れている。また茶色に輝いた外観や、香り高い味わいは、まだ食べたことのない未知なる食べ物として、特に日本通の外国人から大きな関心を集めている。

現在はシニア層のユーザーが多い奈良漬だが、クリームチーズや洋酒との組合せ提案により、若年層の購買層も広がってきた。今後はインバウンドや輸出向けの需要が開拓できる可能性があり、大きなポテンシャルを秘めた漬物と言える。(藤井大碁)

【2023(令和5)年12月1日第5147号8面】

特集企業はこちら

山陰特集 食のみやこ鳥取 縁結ぶ島根

鳥取は、人口あたりでカニとイワシの消費量が全国一、天然ブリの漁獲量がトップの実績を持つ。

島根は、さばや、宍道湖が名物のしじみの消費量が一位、スーパーマーケット数や教職員数も全国的に多い県といえ、食や教育が充実している。両県は移住支援も手厚い。

両県は観光地としても高い知名度を誇る。鳥取は皆生温泉、島根は玉造温泉を有する他、一年を通して、鳥取砂丘や出雲大社への観光客が、国内外を問わず訪れる。

鳥取・島根は今、県外に向け、新たなブランド戦略にも力を入れている。鳥取は「星取県」として全国有数の絶景の星空を誇り、「食のみやこ」としてPRする。11月に東京で開催された神田カレーグランプリ2023では砂丘らっきょうを提供し、好評だった。

島根は「縁結び」の県として、ブランディングを図っている。「出雲空港」の愛称が「出雲縁結び空港」となり早や10年、3大都市とアクセス可能で、路線が増えたため利用者数も上昇し、ビジネスのご縁も結ばれやすくなった。

星、縁結びと、ロマンチックな両県、食のストーリー性も高い。鳥取の砂丘らっきょうは風雪に耐えるからこそ身が引き締まる。島根の津田かぶは、土壌が硬いことから勾玉状に成長し縁起物とされ、年々注目を集めている。

(大阪支社・小林悟空、高澤尚揮)

島根は、さばや、宍道湖が名物のしじみの消費量が一位、スーパーマーケット数や教職員数も全国的に多い県といえ、食や教育が充実している。両県は移住支援も手厚い。

両県は観光地としても高い知名度を誇る。鳥取は皆生温泉、島根は玉造温泉を有する他、一年を通して、鳥取砂丘や出雲大社への観光客が、国内外を問わず訪れる。

鳥取・島根は今、県外に向け、新たなブランド戦略にも力を入れている。鳥取は「星取県」として全国有数の絶景の星空を誇り、「食のみやこ」としてPRする。11月に東京で開催された神田カレーグランプリ2023では砂丘らっきょうを提供し、好評だった。

島根は「縁結び」の県として、ブランディングを図っている。「出雲空港」の愛称が「出雲縁結び空港」となり早や10年、3大都市とアクセス可能で、路線が増えたため利用者数も上昇し、ビジネスのご縁も結ばれやすくなった。

星、縁結びと、ロマンチックな両県、食のストーリー性も高い。鳥取の砂丘らっきょうは風雪に耐えるからこそ身が引き締まる。島根の津田かぶは、土壌が硬いことから勾玉状に成長し縁起物とされ、年々注目を集めている。

(大阪支社・小林悟空、高澤尚揮)

【2023(令和5)年12月1日第5147号10面】

特集企業はこちら

愛媛・高知特集 ブランド力ある地元食材 価格より価値で魅力伝える

愛媛・香川・高知は、からし菜漬、オリーブ漬、弘岡かぶ漬と、他県メーカーと差別化し、ニッチトップとして独自路線を歩む傾向にある。栽培されたからし菜や弘岡かぶの栽培は、ほぼ漬物用に回り、漬物メーカーの存続が、地元伝統野菜継承の命運に掛かっていると言える。

メーカーは、農家が原料野菜を栽培したくなるようモチベーションを高め、農家にとって作りがいがあると感じてもらえる商品開発や、適正価格での販売実現に苦心を払っている。その尽力もあり、農家の高齢化や廃業が相次ぐ中でも、新規就農者が年々出てきており、原料野菜の生産量の維持、または拡大という結果が出ている。

四国から都市部へ、浅漬を供給するメーカーからは、昨今の輸送費増によるコスト増や、宅配大手の翌日配送の中止を受けて、苦労が絶えないという声が聞こえる。それでも受注が絶えないのは、確実に消費者のニーズをつかんでいるからだ。

他地域にない原料野菜で仕上げた商品は唯一無二で、大手企業では真似することができない。伝統食を残そうという強い意志と、地域の仲間の協力がなければ、維持できないからだ。そうしてできた商品は、都市部のバイヤーからも、価格よりも先に価値で魅力を感じてもらい、取引が始まる。

(大阪支社・高澤尚揮)

【2023(令和5)年11月21日第5146号1,8面】

【2023(令和5)年11月21日第5146号1,8面】

特集企業はこちら

広島特集 「広島菜漬」旬迎え奉納祭 北前船で昆布文化発展の歴史

県名を名前に冠する数少ない野菜、広島菜。広島県漬物製造業協同組合(山本千曲理事長)では古くからその発信に力を入れ、生産農家と二人三脚でその成長を後押ししてきた。

7日には、第38回目を迎える漬物献上祭を嚴島神社本殿にて執り行った。加盟各社が自社の広島菜漬を奉納するとともに、参加者らは先人への感謝を捧げ広島菜漬のさらなる発展を祈願した。

多くの参拝客で賑わう厳島神社で祈祷する様子は観光客の目に留まり、広島菜漬のPRの役割も果たしていた。

山本理事長は「人流が回復して、土産やギフト需要も好調で原料が不足しつつあるほど。猛暑や雨不足で収穫開始は遅れたが、これからの作柄には期待できる」と話す。

同じく伝統食品である佃煮や珍味の生産も盛んだ。水産物に恵まれた瀬戸内海に加え、かつて北海道から昆布やイカを運ぶ北前船が広島で停泊し荷を降ろしていたことから、広島ではその加工が盛んに行われた歴史を持つ。昆布佃煮の製造量は兵庫県に次ぎ、国内第二位を誇る。

今回の広島特集では漬物や佃煮を中心に、広島で進化を続ける食文化を紹介する。

(大阪支社・小林悟空)

【2023(令和5)年11月21日第5146号1,5,6面】

7日には、第38回目を迎える漬物献上祭を嚴島神社本殿にて執り行った。加盟各社が自社の広島菜漬を奉納するとともに、参加者らは先人への感謝を捧げ広島菜漬のさらなる発展を祈願した。

多くの参拝客で賑わう厳島神社で祈祷する様子は観光客の目に留まり、広島菜漬のPRの役割も果たしていた。

山本理事長は「人流が回復して、土産やギフト需要も好調で原料が不足しつつあるほど。猛暑や雨不足で収穫開始は遅れたが、これからの作柄には期待できる」と話す。

同じく伝統食品である佃煮や珍味の生産も盛んだ。水産物に恵まれた瀬戸内海に加え、かつて北海道から昆布やイカを運ぶ北前船が広島で停泊し荷を降ろしていたことから、広島ではその加工が盛んに行われた歴史を持つ。昆布佃煮の製造量は兵庫県に次ぎ、国内第二位を誇る。

今回の広島特集では漬物や佃煮を中心に、広島で進化を続ける食文化を紹介する。

(大阪支社・小林悟空)

【2023(令和5)年11月21日第5146号1,5,6面】

特集企業はこちら

愛知特集 消費と生産一体の地 漬物文化を太古から牽引

愛知県の人口は約755万人で全国4位、1人当たりの県民所得は東京に次ぐ全国2位、名目県内総生産(GDP)は全国3位。これほどの大都市でありながら、野菜産出額も全国5位と上位を守っている。

消費地と生産地が隣接する愛知では、必然的に漬物製造も盛んとなり、漬物産出額は全国第5位を誇っている。新鮮な原料を確保し、消費者ニーズを間近に捉えられる地の利を活かし、愛知発のヒット商品も生み出してきた。今年4月に実施された漬物グランプリにおいても、金賞14品のうち2品が愛知のメーカーだった。

さらに歴史を紐解けば、日本における漬物発祥の地とされるのも愛知県だ。あま市の萱津神社には全国で唯一、漬物の神様が祀られており、この地で野菜を塩に漬けたものが良い香りを発したことから「香の物」という呼び名が生まれたとの伝承がある。

日本の漬物文化を太古からリードしてきた愛知県で活躍する、有力企業を紹介する。

消費地と生産地が隣接する愛知では、必然的に漬物製造も盛んとなり、漬物産出額は全国第5位を誇っている。新鮮な原料を確保し、消費者ニーズを間近に捉えられる地の利を活かし、愛知発のヒット商品も生み出してきた。今年4月に実施された漬物グランプリにおいても、金賞14品のうち2品が愛知のメーカーだった。

さらに歴史を紐解けば、日本における漬物発祥の地とされるのも愛知県だ。あま市の萱津神社には全国で唯一、漬物の神様が祀られており、この地で野菜を塩に漬けたものが良い香りを発したことから「香の物」という呼び名が生まれたとの伝承がある。

日本の漬物文化を太古からリードしてきた愛知県で活躍する、有力企業を紹介する。

【2023(令和5)年11月21日第5146号1、4~5面】

特集企業はこちら

<沢庵特集>コスパとタイパのニーズに対応

沢庵は好調な売れ行きが続いている。

転機となったのは新型コロナウイルスの感染拡大だ。スーパーなどで食品を購入し、家庭でご飯を食べることが習慣となり、巣ごもり需要が大幅に増加した。その際、ご飯のお供や付け合わせとして漬物の消費も拡大。2020年3月以降は特需的な動きとなり、同年4月、5月の沢庵の売れ行きは前年同月比で130%(首都圏スーパー)を記録した。

カテゴリーによって伸び率に差があるが、キムチ、生姜(紅生姜)に続いて伸長したのが沢庵。2019年までの売れ行きは毎年微減が続き、ダウントレンドとなっていた。だが、和食の付け合わせとして定番中の定番である沢庵は、家庭でご飯を食べる時に必要とされ、その存在感が再び高まった。

好調の要因を明確に示す根拠やデータはないが、大根という一つの素材で多様化するニーズに細かく対応した商品構成となっていることが挙げられる。

物価高で節約志向が高まる中、お得感のある商品が支持されている。世帯人数が減少し、食べ切りタイプのニーズも高まる一方で、簡単手軽に食べられる簡便性も求められている。沢庵は主に一本物、ハーフ、ミニ、スライスのカップ、千切りのカップ、スライスの袋、大きめにカットした大容量タイプなど、幅広いアイテムがラインナップされている。

コストパフォーマンス重視ならば一本物や大容量タイプ、タイムパフォーマンス重視にはスライスやカットのカップなど、ニーズによって買い分けることができる商品構成になっている。漬物の中でコスパとタイパのニーズを両立できている品目は沢庵のみと言える。

「あると何か幸せ」という数字では表せない要素もある。沢庵がある食卓とない食卓では食事の時間が変わってくる。食感が特徴で、箸休めとして食べられることが多い沢庵が食卓にあると食事の時間が長くなり、家族団らんの時間も長くなる。経済が成長していた昭和や平成の初期は沢庵のある食卓が日常の光景だったが、食の多様化が進み沢庵をはじめ漬物が食卓に上がる機会は減少傾向にあった。

2021年は巣ごもり需要の反動で数字が下がったが、翌2022年から再び上昇に転じ、2023年はピークだった2020年並みの数字に戻ってきている。巣ごもり需要は落ち着いてきているが、沢庵の魅力が見直されて再び支持されている。

今年は長引いた猛暑、残暑の影響で九州を除く産地で原料不足が懸念されている。新潟や関東は暑さと雨不足で作付が遅れたことで収穫も後ろ倒しとなっている。その後の天候は安定しているため回復する可能性もあるが、霜や降雪までが勝負なので今後の天候が注視される。安定供給という一抹の不安を抱えるが、食卓で沢庵が支持される流れは当分続く見通しだ。(千葉友寛)

転機となったのは新型コロナウイルスの感染拡大だ。スーパーなどで食品を購入し、家庭でご飯を食べることが習慣となり、巣ごもり需要が大幅に増加した。その際、ご飯のお供や付け合わせとして漬物の消費も拡大。2020年3月以降は特需的な動きとなり、同年4月、5月の沢庵の売れ行きは前年同月比で130%(首都圏スーパー)を記録した。

カテゴリーによって伸び率に差があるが、キムチ、生姜(紅生姜)に続いて伸長したのが沢庵。2019年までの売れ行きは毎年微減が続き、ダウントレンドとなっていた。だが、和食の付け合わせとして定番中の定番である沢庵は、家庭でご飯を食べる時に必要とされ、その存在感が再び高まった。

好調の要因を明確に示す根拠やデータはないが、大根という一つの素材で多様化するニーズに細かく対応した商品構成となっていることが挙げられる。

物価高で節約志向が高まる中、お得感のある商品が支持されている。世帯人数が減少し、食べ切りタイプのニーズも高まる一方で、簡単手軽に食べられる簡便性も求められている。沢庵は主に一本物、ハーフ、ミニ、スライスのカップ、千切りのカップ、スライスの袋、大きめにカットした大容量タイプなど、幅広いアイテムがラインナップされている。

コストパフォーマンス重視ならば一本物や大容量タイプ、タイムパフォーマンス重視にはスライスやカットのカップなど、ニーズによって買い分けることができる商品構成になっている。漬物の中でコスパとタイパのニーズを両立できている品目は沢庵のみと言える。

「あると何か幸せ」という数字では表せない要素もある。沢庵がある食卓とない食卓では食事の時間が変わってくる。食感が特徴で、箸休めとして食べられることが多い沢庵が食卓にあると食事の時間が長くなり、家族団らんの時間も長くなる。経済が成長していた昭和や平成の初期は沢庵のある食卓が日常の光景だったが、食の多様化が進み沢庵をはじめ漬物が食卓に上がる機会は減少傾向にあった。

2021年は巣ごもり需要の反動で数字が下がったが、翌2022年から再び上昇に転じ、2023年はピークだった2020年並みの数字に戻ってきている。巣ごもり需要は落ち着いてきているが、沢庵の魅力が見直されて再び支持されている。

今年は長引いた猛暑、残暑の影響で九州を除く産地で原料不足が懸念されている。新潟や関東は暑さと雨不足で作付が遅れたことで収穫も後ろ倒しとなっている。その後の天候は安定しているため回復する可能性もあるが、霜や降雪までが勝負なので今後の天候が注視される。安定供給という一抹の不安を抱えるが、食卓で沢庵が支持される流れは当分続く見通しだ。(千葉友寛)

【2023(令和5)年11月11日第5145号1,4~7面】

特集企業はこちら

<かぶら特集>個性豊かに売場彩る

冬の漬物として大きな市場を形成しているかぶら漬。その品種は多種多様で、地域の「伝統野菜」に指定されているものも多い。またその色彩は白・赤・青など彩り豊かで、形も丸形・コマ型・ひょうたん型と個性に溢れている。

改良品種に押され栽培が途絶えかける伝統野菜を、漬物メーカーが主導して維持・復興を進める事例も多数ある。飛騨の赤かぶ「飛騨紅蕪」、大阪の「天王寺かぶら」、高知の「弘岡かぶ」などは栽培されたほとんどが漬物メーカーへ出荷されている。企業活動が伝統や食文化の維持継承に貢献している好例といえる。

今冬は4年ぶりに新型コロナによる自粛ムードがなくなり、観光土産やギフトの需要回復が期待されている。

心配された原料面も、年末の需要ピーク時期には間に合いそうだ。千枚漬原料の大かぶらは例年ならお盆明け頃から北海道や東北で播種が始まり南下していくものだが、今夏は猛暑と雨不足により大幅に遅れ、販売開始もずれ込んだ。

反面、台風被害がほとんどなかった年でもあるため、年末に向けて徐々に原料状況も回復していくと期待される。

(大阪支社・小林悟空、高澤尚揮)

改良品種に押され栽培が途絶えかける伝統野菜を、漬物メーカーが主導して維持・復興を進める事例も多数ある。飛騨の赤かぶ「飛騨紅蕪」、大阪の「天王寺かぶら」、高知の「弘岡かぶ」などは栽培されたほとんどが漬物メーカーへ出荷されている。企業活動が伝統や食文化の維持継承に貢献している好例といえる。

今冬は4年ぶりに新型コロナによる自粛ムードがなくなり、観光土産やギフトの需要回復が期待されている。

心配された原料面も、年末の需要ピーク時期には間に合いそうだ。千枚漬原料の大かぶらは例年ならお盆明け頃から北海道や東北で播種が始まり南下していくものだが、今夏は猛暑と雨不足により大幅に遅れ、販売開始もずれ込んだ。

反面、台風被害がほとんどなかった年でもあるため、年末に向けて徐々に原料状況も回復していくと期待される。

(大阪支社・小林悟空、高澤尚揮)

【2023(令和5)年11月11日第5145号7,8面】

特集企業はこちら

<滋賀特集> 近江の魅力再発見

滋賀舞台の作品で注目

ヒット作「翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜」の続編「翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜」が11月23日に全国ロードショーとなる。前作の埼玉に続き、今作は滋賀が舞台で、琵琶湖、彦根城など滋賀の名所が数多く映される。同県出身の女優や芸人も出演して郷土愛を見せながら、全国一の設置数を誇る「とび出しとび太くん」も活躍するという。

CM、ポスター等で宣伝し、メディアで本映画が紹介されると、全国で「滋賀」の名前を耳にする機会が増えると予想される。同県の三日月大造知事のお墨付けも得ている。ロケ地巡り等で、県と様々なタイアップが企画され、経済効果も期待できそうだ。

また来年のNHK大河ドラマ「光る君へ」の主人公、紫式部とも滋賀県は縁が深く、大津市の石山寺を石山寺参籠中に、『源氏物語』を起筆したとされる。このため、紫式部関連商品も続々と誕生する見込みだ。

人気番組「秘密のケンミンSHOW極(読売テレビ制作)」では、関東の埼玉、関西の滋賀を「一般的に名物が少ないと思われている」というユーモアあふれる演出で視聴者を楽しめませつつ、食文化や名所を頻繁に紹介している。

滋賀では、湖魚を利用した鮒ずし、かぶの一種で伝統野菜の日野菜を使用した日野菜漬といった、農産物、水産物、両方の多様で伝統的な発酵食品を有する。平均寿命の全国ランキングで、滋賀は男性1位、女性2位と、全国トップクラスの長寿県でもある。

県として、高齢者を孤独にさせない居場所作りを行ってきたこと、20年以上前から飲食店などで禁煙を推進してきたことは大きな要因として見られているが、日頃より発酵食品を食べる習慣が寄与しているという説もある。

今冬は、前述の映画などを機に、滋賀の魅力を全国的にアピールするチャンスである。千枚漬を製造する県内メーカーは「今冬は、かぶら原料の確保に自信があり、ニーズにしっかり応えていきたい」と話している。

【2023(令和5)年11月11日第5145号9面】

特集企業はこちら

<東北特集> 観光産業回復で賑わい戻る

各地の特産品も活性化

東北地方に賑わいが戻ってきた。今年の夏は、「青森ねぶた」や「仙台七夕」「山形花傘」といった東北を代表する夏祭りが4年ぶりにコロナ前の開催規模に戻り、大勢の観光客が東北地方に訪れた。

秋の観光シーズンも、紅葉スポットなどを中心に賑わいを見せており、コロナ禍の影響で打撃を受けていた観光産業もようやく回復の兆しが見えてきた。それに伴い、東北各地の特産品の動きも活性化している。

だが、課題となっているのが原料不足。東北各地では夏場の猛暑の影響で、農産物や水産物が不作や収穫遅れ、不漁となっている。特に山形では秋冬の商材として欠かせない「赤かぶ」と「青菜」が大幅な減産となる見通しで、観光産業の回復により需要が高まる中、「量」よりも「質」や「価値」の訴求が強まる流れだ。

東北各地には、新鮮な食材を伝統の技で仕込む魅力的な漬物や佃煮が数多く存在している。原料不足が深刻化する中、今まで以上にそうした手作りの価値を訴求することで、東北ブランドを前面に打ち出し、付加価値を付けて販売していくことが求められている。

【2023(令和5)年11月11日第5145号1、10~14面】

特集企業はこちら

<おせち特集> おせち市場コロナ禍経て拡大

「いわれ」訴求し価値高める

2024年元旦に向けたおせち商戦がスタートした。今年はコロナ5類移行後初のおせち商戦となる。

年末年始は昨年より人流が活発化することが予想されるものの、円安の影響により海外旅行へ出掛ける人は少なく、昨年と似た人の流れになることが予想される。ただ、国内の帰省客は昨年より増え、地方のおせち売場の売上は前年比で増加するという見方が強い。 今年のおせち商戦の一番のトピックは値上げだ。ほぼ全てのおせち商材で5~20%程の値上げが実施される見込み。昨年に続く値上げとなるが、今年は昨年より値上げ幅が大きく、その影響が懸念される。

栗きんとんを始めとした売れ筋商品においては、価格改定での対応、量目変更での対応、またはその両方といった具合に、各社の対応は様々で、原料高騰や為替の影響などにより大幅な値上げが避けられない中、どの戦略がベストなのか、量目と価格のバランスを悩み抜いて決定したメーカーの苦悩がにじむ。

物価上昇により節約志向が強まる中、〝ハレの日〟のおせち商戦は、どこまで値上げが受け入れられるか、今年は、このおせち商材の値上げの壁を見定める年になるといってもよい。

全体的な売上見通しとしては、値上げにより数量は減少するものの、単価アップにより、前年並から微増の売上を見込んでいるメーカーが多いようだ。

近年、コロナ禍を経て、おせち市場は拡大を続けてきた。家族揃って楽しめるイベントとして改めておせち文化が見直され、コロナ前は購入していなかった若年層や単身世帯もおせちを購入するようになり、その裾野が広がった。

特に重詰めおせちの伸びは顕著で、百貨店、通販などを筆頭に大きく売上を伸ばしている。これによりおせちの購入スタイルは大きく変化。予約の早期化、オンラインでの購入、冷凍おせちの台頭といった流れが強まっている。

百貨店各社では、今年、コロナ禍で定着した少人数用や個食おせちから、大人数用おせちへ一斉にラインナップの切り替えを図り、「家族団らん」をテーマに、大人数の食シーンに寄り添った商品を幅広く提案する。好きなものだけを詰められるおせち、肉料理だけを詰め合わせたおせち、スイーツおせちなども登場し、おせちのバラエティ化も年々進んでいる。

変化の激しいおせち市場においても、「栗きんとん」「黒豆」「たつくり」「昆布巻き」といった佃煮おせちの需要は堅調だ。バラエティ化できるのも、伝統的なおせち料理の存在があるからこそ。一品一品のおせち料理に込められた〝いわれ〟を改めて訴求し、佃煮おせちの価値を高めていきたい。

(おせち特集特別取材班)

【2023(令和5)年10月21日第5143号1~7面、14面】

2024年元旦に向けたおせち商戦がスタートした。今年はコロナ5類移行後初のおせち商戦となる。

年末年始は昨年より人流が活発化することが予想されるものの、円安の影響により海外旅行へ出掛ける人は少なく、昨年と似た人の流れになることが予想される。ただ、国内の帰省客は昨年より増え、地方のおせち売場の売上は前年比で増加するという見方が強い。 今年のおせち商戦の一番のトピックは値上げだ。ほぼ全てのおせち商材で5~20%程の値上げが実施される見込み。昨年に続く値上げとなるが、今年は昨年より値上げ幅が大きく、その影響が懸念される。

栗きんとんを始めとした売れ筋商品においては、価格改定での対応、量目変更での対応、またはその両方といった具合に、各社の対応は様々で、原料高騰や為替の影響などにより大幅な値上げが避けられない中、どの戦略がベストなのか、量目と価格のバランスを悩み抜いて決定したメーカーの苦悩がにじむ。

物価上昇により節約志向が強まる中、〝ハレの日〟のおせち商戦は、どこまで値上げが受け入れられるか、今年は、このおせち商材の値上げの壁を見定める年になるといってもよい。

全体的な売上見通しとしては、値上げにより数量は減少するものの、単価アップにより、前年並から微増の売上を見込んでいるメーカーが多いようだ。

近年、コロナ禍を経て、おせち市場は拡大を続けてきた。家族揃って楽しめるイベントとして改めておせち文化が見直され、コロナ前は購入していなかった若年層や単身世帯もおせちを購入するようになり、その裾野が広がった。

特に重詰めおせちの伸びは顕著で、百貨店、通販などを筆頭に大きく売上を伸ばしている。これによりおせちの購入スタイルは大きく変化。予約の早期化、オンラインでの購入、冷凍おせちの台頭といった流れが強まっている。

百貨店各社では、今年、コロナ禍で定着した少人数用や個食おせちから、大人数用おせちへ一斉にラインナップの切り替えを図り、「家族団らん」をテーマに、大人数の食シーンに寄り添った商品を幅広く提案する。好きなものだけを詰められるおせち、肉料理だけを詰め合わせたおせち、スイーツおせちなども登場し、おせちのバラエティ化も年々進んでいる。

変化の激しいおせち市場においても、「栗きんとん」「黒豆」「たつくり」「昆布巻き」といった佃煮おせちの需要は堅調だ。バラエティ化できるのも、伝統的なおせち料理の存在があるからこそ。一品一品のおせち料理に込められた〝いわれ〟を改めて訴求し、佃煮おせちの価値を高めていきたい。

(おせち特集特別取材班)

【2023(令和5)年10月21日第5143号1~7面、14面】

特集企業はこちら

<八郎潟特集> 唐揚げ新商品続々と

今年のわかさぎ漁は不漁

わかさぎの佃煮、甘露煮、唐揚げの名産地として知られる秋田県八郎潟では、今年も9月21日より八郎湖で、通称「どっぴき漁」と呼ばれる機船船引(きせんふなび)き網漁がスタートした。

今年はここまで、わかさぎの漁獲量が昨年の半分程度と不漁となっている。不漁の原因は明確ではないが、秋田県は今夏、記録的な大雨や猛暑を記録。こうした異常気象が漁に影響を及ぼしているという声が多い。

近年、全国の湖で不漁が続く中、八郎湖では比較的安定した漁模様を継続していただけに関係者のショックは大きい。今年は限られた原料を大切に販売していくことが求められる。

一方で佃煮や唐揚げの売れ行きは堅調だ。総務省家計調査(令和2~4年平均)によると秋田市の「魚介のつくだ煮」の支出金額は全国3位となっており、秋田市民にとって佃煮は日頃の食卓に欠かせない食べ物であることが分かる。

希少なわかさぎを使用した製品は県外でも人気を集めており、八郎潟の佃煮メーカーでは近年、唐揚げの新商品開発に力を注いでいる。塩コショウで味付けした商品、カマンベールチーズで包んだ商品、酒粕パウダーをまぶした商品など、個性的な商品が続々と登場し若い世代からも支持を集めている。

県内8社の佃煮メーカーが加入する秋田県佃煮組合(千田清隆組合長)では、地元道の駅でのPR事業や若い世代への食育事業に力を入れ、佃煮文化を伝承していく。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年10月21日第5143号1,8面】

わかさぎの佃煮、甘露煮、唐揚げの名産地として知られる秋田県八郎潟では、今年も9月21日より八郎湖で、通称「どっぴき漁」と呼ばれる機船船引(きせんふなび)き網漁がスタートした。

今年はここまで、わかさぎの漁獲量が昨年の半分程度と不漁となっている。不漁の原因は明確ではないが、秋田県は今夏、記録的な大雨や猛暑を記録。こうした異常気象が漁に影響を及ぼしているという声が多い。

近年、全国の湖で不漁が続く中、八郎湖では比較的安定した漁模様を継続していただけに関係者のショックは大きい。今年は限られた原料を大切に販売していくことが求められる。

一方で佃煮や唐揚げの売れ行きは堅調だ。総務省家計調査(令和2~4年平均)によると秋田市の「魚介のつくだ煮」の支出金額は全国3位となっており、秋田市民にとって佃煮は日頃の食卓に欠かせない食べ物であることが分かる。

希少なわかさぎを使用した製品は県外でも人気を集めており、八郎潟の佃煮メーカーでは近年、唐揚げの新商品開発に力を注いでいる。塩コショウで味付けした商品、カマンベールチーズで包んだ商品、酒粕パウダーをまぶした商品など、個性的な商品が続々と登場し若い世代からも支持を集めている。

県内8社の佃煮メーカーが加入する秋田県佃煮組合(千田清隆組合長)では、地元道の駅でのPR事業や若い世代への食育事業に力を入れ、佃煮文化を伝承していく。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年10月21日第5143号1,8面】

特集企業はこちら

<ゆず特集> 独特の爽やか風味人気

柚子こしょう認知度が向上

日本国内での令和2年産のゆず栽培面積は2292ha、収穫量は約2万4460t、そのうち加工用は約1万9290tが出荷されている(農水省調べ)。

ゆずは本紙関連の漬物では「ゆず白菜」「ゆず大根」など、独特の爽やかな風味で非常に人気の高い商品。その他、ジュース飲料、チューハイ・カクテルなど酒の割り材、アイス、菓子類などにも広く利用されている。

また、九州で古くから家庭用調味料として用いられていた「柚子こしょう」は、ここ10年ほどで認知度が向上。一気に全国区へと進出しており、生産量も大きく伸びている。

現在収穫期を迎えているゆずの作柄は、九州では順調だが、本場の高知県を始めとする四国ではやや減少傾向。夏場の猛暑と少雨で、ゆずの木が自身を守るため、果実の生理落果があったという。不作だった昨年よりは多いが、4~5月頃の予想よりは少なくなりそうだ。

コロナも明け、業務用製品の需要も回復傾向にあり、柚子こしょうをはじめとする関連商品は引っ張りだこだ。その一方で、昨今の光熱費、資材関連、経費の高騰は製品作りに大きな影響を与えている。

特に業務用は値段先行のため、ひと玉10円値上がりすると、末端製品では50円ほど上乗せしないと利益が確保できない。今後も農家の高齢化による収穫量の減少が見込まれるため、課題は山積している。

しかし、ゆずは生産量・消費量ともに日本が世界最大。近年では海外でのゆずフレーバーの人気が高まっており、各国の有名シェフがゆずを使用したレシピを考案して人気を博している。海外展開の可能性もある、ゆず関連企業ならびに商材を特集した。

(菰田隆行、小林悟空)

【2023(令和5)年10月21日第5143号9面】

日本国内での令和2年産のゆず栽培面積は2292ha、収穫量は約2万4460t、そのうち加工用は約1万9290tが出荷されている(農水省調べ)。

ゆずは本紙関連の漬物では「ゆず白菜」「ゆず大根」など、独特の爽やかな風味で非常に人気の高い商品。その他、ジュース飲料、チューハイ・カクテルなど酒の割り材、アイス、菓子類などにも広く利用されている。

また、九州で古くから家庭用調味料として用いられていた「柚子こしょう」は、ここ10年ほどで認知度が向上。一気に全国区へと進出しており、生産量も大きく伸びている。

現在収穫期を迎えているゆずの作柄は、九州では順調だが、本場の高知県を始めとする四国ではやや減少傾向。夏場の猛暑と少雨で、ゆずの木が自身を守るため、果実の生理落果があったという。不作だった昨年よりは多いが、4~5月頃の予想よりは少なくなりそうだ。

コロナも明け、業務用製品の需要も回復傾向にあり、柚子こしょうをはじめとする関連商品は引っ張りだこだ。その一方で、昨今の光熱費、資材関連、経費の高騰は製品作りに大きな影響を与えている。

特に業務用は値段先行のため、ひと玉10円値上がりすると、末端製品では50円ほど上乗せしないと利益が確保できない。今後も農家の高齢化による収穫量の減少が見込まれるため、課題は山積している。

しかし、ゆずは生産量・消費量ともに日本が世界最大。近年では海外でのゆずフレーバーの人気が高まっており、各国の有名シェフがゆずを使用したレシピを考案して人気を博している。海外展開の可能性もある、ゆず関連企業ならびに商材を特集した。

(菰田隆行、小林悟空)

【2023(令和5)年10月21日第5143号9面】

特集企業はこちら

<浅漬キムチ特集>浅漬の魅力を消費者にPR 家庭で活躍するキムチ

キムチが家庭における常備菜として利用の幅を広げ、堅調な売れ行きを見せている。

新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年、巣ごもり消費が大幅に拡大した。漬物の中で最も売れ行きが伸長したのがキムチ。発酵食品としての認知度が高く植物性乳酸菌が豊富に含まれてることから免疫力が高まる健康効果、2週間から1カ月という賞味期限の長さ、そのまま食べる以外にも炒めものや鍋など料理素材として利用でき、冷蔵庫に一つあれば幅広く活躍できる汎用性が支持され、特需が発生した。

キムチの売れ行きは2020年をピークに減少傾向にあったが、2021年と2022年もコロナ前の2019年比では上回っている。やや下降線をたどっていた需要の流れは2022年で底を打ち、今年に入ってから再びプラスに転じて昨年を上回る数字となっている。需要が高止まりしているここ数年の動きは、食卓に定着していることを示している。

好みによって選べる豊富なラインナップも魅力だ。本格的な味が楽しめる国産キムチや韓国輸入キムチ、サラダ感覚で子供でも食べられる浅漬風キムチや甘口タイプ、個食対応の食べ切りタイプ、お得感のある大容量タイプ、買い求めやすいPB商品など、購入する商品を迷うほど充実した品揃えとなっている。

売場のけん引役となっているため、アイテム数が増えて売場が広がるなど良い材料がある一方で、売場やシェアの取り合いも激しくなっている。多くのメーカーが昨年から今年にかけて量目調整を実施した。製造コストはその後も上昇し続けており、各社では2回目の価格改定のタイミングを模索しているが、特に関東では競争が激しさを増しているため、価格は上がるどころか下落傾向。増量企画の他、特売の頻度も高まるなど価格訴求の動きとなっている。

人手不足に加え来年4月から物流問題も控える中、各社では利益確保のためにアイテムの集約や生産性の向上など更なるコスト削減を図る他、「採算が合わない取引の見直し」も視野に入れ始めている。キムチ市場は新たなステージに進もうとしている。

白菜、胡瓜、茄子、大根を主力とする浅漬だが、全般的にやや低調な動きが続いている。夏場は胡瓜やお得感のあるボリュームタイプが動いたものの、その他の商品は連動しなかった。

特に品数が多い白菜はキムチと同じ原料のため、浅漬の需要がライトな感覚で食べられるキムチに置き換わっている可能性が指摘されている。また、物価高の影響で節約志向が高まる中、副菜や添え物と位置付けられる浅漬は買い物のかごから外れる対象となっている、との見方もある。

いずれにしてもこれからは白菜のシーズンとなるため、加工度が高いキムチではなく、シンプルに素材の味を楽しみたい、という需要が出てくることが期待されている。

季節の野菜を素材とする浅漬は彩りが良く、最も季節感を演出できる漬物で身近な存在。野菜摂取の面から見ても生の野菜よりも効率良く食物繊維を摂取でき、そのまま食べられるためドレッシングをかけるサラダよりも低カロリー、加熱殺菌していないので野菜の栄養素が残っている、生野菜よりも日持ちが長く必要な時に手軽に食べられる、など多くの魅力に溢れている。それらの情報発信や食べ方提案など、消費者にPRしていくことが重要だ。

農林水産省が推進している「漬物で野菜を食べよう!」の取組を有効活用し、漬物の消費拡大に結び付けていくことが求められている。

新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年、巣ごもり消費が大幅に拡大した。漬物の中で最も売れ行きが伸長したのがキムチ。発酵食品としての認知度が高く植物性乳酸菌が豊富に含まれてることから免疫力が高まる健康効果、2週間から1カ月という賞味期限の長さ、そのまま食べる以外にも炒めものや鍋など料理素材として利用でき、冷蔵庫に一つあれば幅広く活躍できる汎用性が支持され、特需が発生した。

キムチの売れ行きは2020年をピークに減少傾向にあったが、2021年と2022年もコロナ前の2019年比では上回っている。やや下降線をたどっていた需要の流れは2022年で底を打ち、今年に入ってから再びプラスに転じて昨年を上回る数字となっている。需要が高止まりしているここ数年の動きは、食卓に定着していることを示している。

好みによって選べる豊富なラインナップも魅力だ。本格的な味が楽しめる国産キムチや韓国輸入キムチ、サラダ感覚で子供でも食べられる浅漬風キムチや甘口タイプ、個食対応の食べ切りタイプ、お得感のある大容量タイプ、買い求めやすいPB商品など、購入する商品を迷うほど充実した品揃えとなっている。

売場のけん引役となっているため、アイテム数が増えて売場が広がるなど良い材料がある一方で、売場やシェアの取り合いも激しくなっている。多くのメーカーが昨年から今年にかけて量目調整を実施した。製造コストはその後も上昇し続けており、各社では2回目の価格改定のタイミングを模索しているが、特に関東では競争が激しさを増しているため、価格は上がるどころか下落傾向。増量企画の他、特売の頻度も高まるなど価格訴求の動きとなっている。

人手不足に加え来年4月から物流問題も控える中、各社では利益確保のためにアイテムの集約や生産性の向上など更なるコスト削減を図る他、「採算が合わない取引の見直し」も視野に入れ始めている。キムチ市場は新たなステージに進もうとしている。

白菜、胡瓜、茄子、大根を主力とする浅漬だが、全般的にやや低調な動きが続いている。夏場は胡瓜やお得感のあるボリュームタイプが動いたものの、その他の商品は連動しなかった。

特に品数が多い白菜はキムチと同じ原料のため、浅漬の需要がライトな感覚で食べられるキムチに置き換わっている可能性が指摘されている。また、物価高の影響で節約志向が高まる中、副菜や添え物と位置付けられる浅漬は買い物のかごから外れる対象となっている、との見方もある。

いずれにしてもこれからは白菜のシーズンとなるため、加工度が高いキムチではなく、シンプルに素材の味を楽しみたい、という需要が出てくることが期待されている。

季節の野菜を素材とする浅漬は彩りが良く、最も季節感を演出できる漬物で身近な存在。野菜摂取の面から見ても生の野菜よりも効率良く食物繊維を摂取でき、そのまま食べられるためドレッシングをかけるサラダよりも低カロリー、加熱殺菌していないので野菜の栄養素が残っている、生野菜よりも日持ちが長く必要な時に手軽に食べられる、など多くの魅力に溢れている。それらの情報発信や食べ方提案など、消費者にPRしていくことが重要だ。

農林水産省が推進している「漬物で野菜を食べよう!」の取組を有効活用し、漬物の消費拡大に結び付けていくことが求められている。

【2023(令和5)年10月11日第5142号面2~3、7面】

特集企業はこちら

<茨城特集>茨城ディスティネーションがスタート

今年の秋冬は茨城県が熱い。

茨城県は10月から「茨城デスティネーションキャンペーン(DC)」を開催。

デスティネーションキャンペーンとは、JRグループ6社が一体となって行う国内最大規模の観光キャンペーンで、期間中の観光客数の目標を2000万人、観光消費額1000億円を目指している。DCの期間は12月まで。

DC期間中は、全国旅行支援「いば旅あんしん割」を「体験王国いばらき割」として復活させる。対象は県内宿泊施設を利用した国内在住者で、割引率は20%。宿泊代金を1人1泊当たり最大3000円補助する。

お土産などの買い物や飲食に使える電子クーポンは、平日は2000円、休日は1000円を配布。8月末時点で約360施設が参加し、9月11日から予約受付をスタートした。東京からアクセスも良く、小旅行にも最適で、様々な農水産物に恵まれた食材の宝庫でもある茨城県のグルメにも熱視線が注がれている。

梅のシーズンが終わり、これからは白菜や大根、栗の季節となる。〝旬〟を迎え、漬物原料供給県として存在感を増す茨城県を特集した。

茨城県は10月から「茨城デスティネーションキャンペーン(DC)」を開催。

デスティネーションキャンペーンとは、JRグループ6社が一体となって行う国内最大規模の観光キャンペーンで、期間中の観光客数の目標を2000万人、観光消費額1000億円を目指している。DCの期間は12月まで。

DC期間中は、全国旅行支援「いば旅あんしん割」を「体験王国いばらき割」として復活させる。対象は県内宿泊施設を利用した国内在住者で、割引率は20%。宿泊代金を1人1泊当たり最大3000円補助する。

お土産などの買い物や飲食に使える電子クーポンは、平日は2000円、休日は1000円を配布。8月末時点で約360施設が参加し、9月11日から予約受付をスタートした。東京からアクセスも良く、小旅行にも最適で、様々な農水産物に恵まれた食材の宝庫でもある茨城県のグルメにも熱視線が注がれている。

梅のシーズンが終わり、これからは白菜や大根、栗の季節となる。〝旬〟を迎え、漬物原料供給県として存在感を増す茨城県を特集した。

【2023(令和5)年10月11日第5142号面4面】

特集企業はこちら

<高菜特集>コロナ明けで活気戻る 自社ブランドに磨き

九州を代表する特産漬物「高菜漬」。新型コロナ禍中では、外食向け業務用や観光地での土産需要が大きな打撃を受けた。しかし、今年5月から「5類」への引き下げが行われ、外食産業や観光業をはじめ、催事等にもかつての賑わいが戻ってきている。

外食や小売店からの引き合いも活発で、コロナで縮小せざるを得なかった催事では、試食が再開となったことや年配者が出歩けるようになったのが大きな要因となっている。

また、高菜漬業界はこれまで業務用のウエートが高かったが、近年は自社ブランドを高める動きが顕著だ。ネットショップの強化や直売イベントの開催、補助金で直売所を設置する予定の企業もある。また、ふるさと納税の返礼品用に、新パッケージを作成したメーカーもある。

農家の高齢化による高菜原料の減少は数年前から続いているが、今期はさらに生育期の低温や最強寒波で不作となった。これから10~11月の秋季にいわゆる「秋高菜」の作付けを行って原料の確保を行うメーカーもあるが、ここにきて「インボイス制度」による消費税の二重払いなどの問題も浮上している。

各メーカーでは、原料生産農家との関係を維持するべく勉強会を開催したり、人手不足に対応した漬込み方法や製造の効率化など、事態改善に力を注いでいる。高菜漬メーカー各社の動向を特集した。

外食や小売店からの引き合いも活発で、コロナで縮小せざるを得なかった催事では、試食が再開となったことや年配者が出歩けるようになったのが大きな要因となっている。

また、高菜漬業界はこれまで業務用のウエートが高かったが、近年は自社ブランドを高める動きが顕著だ。ネットショップの強化や直売イベントの開催、補助金で直売所を設置する予定の企業もある。また、ふるさと納税の返礼品用に、新パッケージを作成したメーカーもある。

農家の高齢化による高菜原料の減少は数年前から続いているが、今期はさらに生育期の低温や最強寒波で不作となった。これから10~11月の秋季にいわゆる「秋高菜」の作付けを行って原料の確保を行うメーカーもあるが、ここにきて「インボイス制度」による消費税の二重払いなどの問題も浮上している。

各メーカーでは、原料生産農家との関係を維持するべく勉強会を開催したり、人手不足に対応した漬込み方法や製造の効率化など、事態改善に力を注いでいる。高菜漬メーカー各社の動向を特集した。

【2023(令和5)年10月1日第5141号1、8~10面】

特集企業はこちら

<秋冬商材特集>発酵をテーマにした商品が増加

猛暑の夏が終わり、朝晩が冷え込むなど秋の訪れを感じさせるようになった。

体を温めたり免疫力を高める効果が期待でき、季節感のある商材として定着している秋冬商材のシーズンが到来。「米こうじ」、「甘酒」、「酒粕」と売場の商品構成に大きな変化はないが、危険なほど暑かった夏が過ぎてさらに人の動きが増えることが見込まれる状況の中、秋冬を象徴する商品への期待が高まっている。

再び注目を浴びる可能性を秘めているのが、原料として発酵食品の素となる「米こうじ」だ。

株式会社Mizkan(吉永智征社長、愛知県半田市)が今年2月に「金のつぶ®麹の旨み3P」、株式会社ヤマダフーズ(山田伸祐社長、秋田県仙北郡美郷町)が9月から「発酵美人のほの甘麹たれ納豆」を発売。ともに『こうじ』をたれに使用した納豆の商品で、味はもちろん、健康や美容を訴求。発酵をテーマにした商品やメニューは着実に増えている。

食物繊維やたんぱく質などの成分が含まれ、肥満防止や腸活効果が期待される「酒粕」は、ペースト状で使いやすいタイプが続々と発売されるなど、身近に使用できる料理素材として販路と用途を拡大している。

こうじや酒粕は、「こうじ漬」や「粕漬」などの漬け床としても利用できることも魅力。汎用性が高く、需要が高まる秋冬商材を特集した。

体を温めたり免疫力を高める効果が期待でき、季節感のある商材として定着している秋冬商材のシーズンが到来。「米こうじ」、「甘酒」、「酒粕」と売場の商品構成に大きな変化はないが、危険なほど暑かった夏が過ぎてさらに人の動きが増えることが見込まれる状況の中、秋冬を象徴する商品への期待が高まっている。

再び注目を浴びる可能性を秘めているのが、原料として発酵食品の素となる「米こうじ」だ。

株式会社Mizkan(吉永智征社長、愛知県半田市)が今年2月に「金のつぶ®麹の旨み3P」、株式会社ヤマダフーズ(山田伸祐社長、秋田県仙北郡美郷町)が9月から「発酵美人のほの甘麹たれ納豆」を発売。ともに『こうじ』をたれに使用した納豆の商品で、味はもちろん、健康や美容を訴求。発酵をテーマにした商品やメニューは着実に増えている。

食物繊維やたんぱく質などの成分が含まれ、肥満防止や腸活効果が期待される「酒粕」は、ペースト状で使いやすいタイプが続々と発売されるなど、身近に使用できる料理素材として販路と用途を拡大している。

こうじや酒粕は、「こうじ漬」や「粕漬」などの漬け床としても利用できることも魅力。汎用性が高く、需要が高まる秋冬商材を特集した。

【2023(令和5)年10月1日第5141号1、11、12面】

特集企業はこちら

<べったら漬特集>「日本橋べったら市」開催へ メディアへの露出と人出に期待

「日本橋べったら市」(べったら市保存会)が昨年に引き続き開催される。

毎年10月19、20日に日本橋大伝馬町の宝田恵比寿神社界隈で開かれている「べったら市」は、東京の秋を彩る、庶民の祭りとしてつとに知られている。

コロナ感染症の5類移行後初めての開催で、関係者の期待も大きい。

この市の始まりは、江戸時代中期に、百姓が飴と麹で漬けた大根を浅漬として売り始めたのが起源といわれている。戦後一時期、中断されていたが、にいたか屋が「べったら市保存会」とともにこの70年余り復興、そして継続開催に尽力し、今日の人気と共に、人出を導引するに至った。

来場者は期間10万人以上(前回実績)。露店は約500軒。大方、株式会社東京にいたか屋(中川英雄社長、東京都中央区日本橋)が商品供給をしている。今年もメディアへの露出も十分期待できる。

べったら漬の出荷金額は約50億円(本紙調べ)。今から25年前のべったら漬の市場規模は、秋冬の一季節商材として約5億円規模(本紙推定)であったことから、「べったら市」がこれまで果たしてきた販促・PR効果は大きい。

昨今ではその需要の高まりから定番アイテムとしてハーフサイズ商品、さらには販売好調のカップ詰めのスライスタイプを品揃えする小売店が多い。

べったら漬は、秋冬の代表的な季節商材であると同時に商圏も広がり、全国区、通年商材としての存在感が増している。

毎年10月19、20日に日本橋大伝馬町の宝田恵比寿神社界隈で開かれている「べったら市」は、東京の秋を彩る、庶民の祭りとしてつとに知られている。

コロナ感染症の5類移行後初めての開催で、関係者の期待も大きい。

この市の始まりは、江戸時代中期に、百姓が飴と麹で漬けた大根を浅漬として売り始めたのが起源といわれている。戦後一時期、中断されていたが、にいたか屋が「べったら市保存会」とともにこの70年余り復興、そして継続開催に尽力し、今日の人気と共に、人出を導引するに至った。

来場者は期間10万人以上(前回実績)。露店は約500軒。大方、株式会社東京にいたか屋(中川英雄社長、東京都中央区日本橋)が商品供給をしている。今年もメディアへの露出も十分期待できる。

べったら漬の出荷金額は約50億円(本紙調べ)。今から25年前のべったら漬の市場規模は、秋冬の一季節商材として約5億円規模(本紙推定)であったことから、「べったら市」がこれまで果たしてきた販促・PR効果は大きい。

昨今ではその需要の高まりから定番アイテムとしてハーフサイズ商品、さらには販売好調のカップ詰めのスライスタイプを品揃えする小売店が多い。

べったら漬は、秋冬の代表的な季節商材であると同時に商圏も広がり、全国区、通年商材としての存在感が増している。

【2023(令和5)年10月1日第5141号1、12、13面】

特集企業はこちら

<鹿児島特集>農業維持が最重要課題

九州最南端に位置する鹿児島は、その温暖な気候を生かした野菜、花き、茶などの生産が行われている。この農業を背景に、漬物においても干し沢庵、生漬(塩押し)沢庵、高菜漬の一大生産地として全国トップクラスの生産量を誇っている。

しかし、鹿児島でも農業従事者の確保、育成は最重要課題となっている。特に沢庵原料である大根は重たく、高齢生産者にとっては避けたい作物の一つ。干し大根の場合は人力での干し作業が必要なこともあり急速に生産者が減っている。さらに今年はインボイス制度導入の負担もある。

そのような中、今年5月に指宿市の株式会社中園久太郎商店の中園雅治社長が全日本漬物協同組合連合会の会長に就任した。原料産地の声が、行政や漬物振興議員連盟へ届けられることは期待されるところである。

原料面に不安は残るものの、沢庵や高菜漬の需要は外食や土産産業の回復もあり高まっている。ただし、異常気象で原料不足が続き、メーカー各社は出荷にブレーキをかけなければいけない歯がゆい状態が続く。現在行われている高菜、大根の作付けには力が入る。

商品開発にも原料面の課題が反映されている。スライス、刻みタイプの商品を拡充することで一本物の規格を外れた原料を有効活用している。簡便性という点から消費者ニーズにもマッチしている。料理素材としての用途に主眼を置いた商品も増えてきた。

今回の特集では、鹿児島の魅力的な商品に加え、原料確保やSDGsの取組を紹介する。(小林悟空)

しかし、鹿児島でも農業従事者の確保、育成は最重要課題となっている。特に沢庵原料である大根は重たく、高齢生産者にとっては避けたい作物の一つ。干し大根の場合は人力での干し作業が必要なこともあり急速に生産者が減っている。さらに今年はインボイス制度導入の負担もある。

そのような中、今年5月に指宿市の株式会社中園久太郎商店の中園雅治社長が全日本漬物協同組合連合会の会長に就任した。原料産地の声が、行政や漬物振興議員連盟へ届けられることは期待されるところである。

原料面に不安は残るものの、沢庵や高菜漬の需要は外食や土産産業の回復もあり高まっている。ただし、異常気象で原料不足が続き、メーカー各社は出荷にブレーキをかけなければいけない歯がゆい状態が続く。現在行われている高菜、大根の作付けには力が入る。

商品開発にも原料面の課題が反映されている。スライス、刻みタイプの商品を拡充することで一本物の規格を外れた原料を有効活用している。簡便性という点から消費者ニーズにもマッチしている。料理素材としての用途に主眼を置いた商品も増えてきた。

今回の特集では、鹿児島の魅力的な商品に加え、原料確保やSDGsの取組を紹介する。(小林悟空)

【2023(令和5)年9月21日第5140号1面】

特集企業はこちら

<酢漬特集>食卓で清涼感を演出 猛暑と中食需要増加が追い風に

猛暑と中食・内食需要の増加が酢漬製品の追い風となっている。

今年は5月の新型コロナ5類移行に伴い、外出機会が増加。外出に伴う飲食需要や観光需要が回復及び大幅に伸長した。

だが、今夏は全国的に猛暑が続いたことで外出を控える人も増え、中食・内食の需要も堅調に推移。そのような中、清涼感が魅力の酢漬の売れ行きも上昇している。

特に好調な動きを見せたのが紅生姜。今年の夏は冷やし中華など麺類の売れ行きが良く、彩りとしても利用される紅生姜も連動した。また、夏休みで子供が家庭でご飯を食べる機会が増え、焼きそばなど手軽に作って食べられるメニューの付け合わせとしても支持された。

新生姜も引き続き好調で、暑さやこってりメニューとの相性の良さを発揮。家飲みのおつまみの他、幅広いメニューの素材や付け合わせとして活躍の場を広げている。惣菜売場で販売されている液なしのカップタイプは、置いていない店舗がないほど、定着している。

昨年実施した量目調整と価格改定の影響でやや低調な動きが続いていた楽京だが、気温の上昇とともに6月から前年を上回る売れ行きとなるなど、需要の下降が底を打ってプラスに転じている。

生姜、楽京ともに国産原料を使用した高付加価値商品も根強い支持があり、節約志向が高まる中でも売場を確立している。

もともと健康食品として広く認知されている生姜は体を温める機能など、機能性表示食品として販売される商品が増えている他、楽京は野菜の中でも水溶性食物繊維の含有量が最も多く、腸内環境改善効果などが期待できる。厳しい残暑は9月いっぱい続く見通しで、食卓で清涼感を演出する酢漬製品の活躍はまだまだ続きそうだ。

【2023(令和5)年9月11日第5139号1面】

今年は5月の新型コロナ5類移行に伴い、外出機会が増加。外出に伴う飲食需要や観光需要が回復及び大幅に伸長した。

だが、今夏は全国的に猛暑が続いたことで外出を控える人も増え、中食・内食の需要も堅調に推移。そのような中、清涼感が魅力の酢漬の売れ行きも上昇している。

特に好調な動きを見せたのが紅生姜。今年の夏は冷やし中華など麺類の売れ行きが良く、彩りとしても利用される紅生姜も連動した。また、夏休みで子供が家庭でご飯を食べる機会が増え、焼きそばなど手軽に作って食べられるメニューの付け合わせとしても支持された。

新生姜も引き続き好調で、暑さやこってりメニューとの相性の良さを発揮。家飲みのおつまみの他、幅広いメニューの素材や付け合わせとして活躍の場を広げている。惣菜売場で販売されている液なしのカップタイプは、置いていない店舗がないほど、定着している。

昨年実施した量目調整と価格改定の影響でやや低調な動きが続いていた楽京だが、気温の上昇とともに6月から前年を上回る売れ行きとなるなど、需要の下降が底を打ってプラスに転じている。

生姜、楽京ともに国産原料を使用した高付加価値商品も根強い支持があり、節約志向が高まる中でも売場を確立している。

もともと健康食品として広く認知されている生姜は体を温める機能など、機能性表示食品として販売される商品が増えている他、楽京は野菜の中でも水溶性食物繊維の含有量が最も多く、腸内環境改善効果などが期待できる。厳しい残暑は9月いっぱい続く見通しで、食卓で清涼感を演出する酢漬製品の活躍はまだまだ続きそうだ。

【2023(令和5)年9月11日第5139号1面】

特集企業はこちら

<中華商材特集>メンマやザーサイ人気拡大

コロナ5類移行後も内食や家飲み需要は堅調に推移している。

特にラーメンやチャーハン、餃子といった中華料理は幅広い年齢層から愛される食卓の定番としてさらに人気が高まっている。こうした中華料理の付け合せとして近年売上を伸ばしているのがメンマやザーサイ、高菜といった漬物類だ。

メンマはコリコリとした食感とその風味で麺やスープの味わいを引き立てるラーメンに欠かせない相棒。おつまみとしての需要も高い。

ザーサイの人気も拡大している。コリコリとした独特な食感はやはり中華の付け合せとして欠かせず、ビールやハイボールとの相性も良い。炒め物の具材として使用することで、手軽に中華料理を作ることができるのも魅力だ。

高菜はチャーハンやラーメンの具材として定着している。シャキシャキとした高菜の旨味が中華料理の味わいを引き立てる。

また近年の韓流ブームも追い風となり、ナムルやビビンバの人気も右肩上がりだ。

ご飯に混ぜるだけで簡単手軽にビビンバが完成するタイムパフォーマンスに優れた商品が登場。増加する単身世帯や二人世帯、共働き世帯を中心に支持を集めている。

特にラーメンやチャーハン、餃子といった中華料理は幅広い年齢層から愛される食卓の定番としてさらに人気が高まっている。こうした中華料理の付け合せとして近年売上を伸ばしているのがメンマやザーサイ、高菜といった漬物類だ。

メンマはコリコリとした食感とその風味で麺やスープの味わいを引き立てるラーメンに欠かせない相棒。おつまみとしての需要も高い。

ザーサイの人気も拡大している。コリコリとした独特な食感はやはり中華の付け合せとして欠かせず、ビールやハイボールとの相性も良い。炒め物の具材として使用することで、手軽に中華料理を作ることができるのも魅力だ。

高菜はチャーハンやラーメンの具材として定着している。シャキシャキとした高菜の旨味が中華料理の味わいを引き立てる。

また近年の韓流ブームも追い風となり、ナムルやビビンバの人気も右肩上がりだ。

ご飯に混ぜるだけで簡単手軽にビビンバが完成するタイムパフォーマンスに優れた商品が登場。増加する単身世帯や二人世帯、共働き世帯を中心に支持を集めている。

【2023(令和5)年8月21日第5138号1,6面】

特集企業はこちら

<新潟特集>和食の彩りに寄与 SDGsで漬物産業発展

新潟県によると同県における漬物製造業の始まりは、新潟市近郊から集められた大根や胡瓜などの新鮮な農産物を取扱う朝市に由来する。

当時、盛んな朝市でも出荷最盛期になると売れ残りが出てしまい、これを持ち帰るのが大変だったため、その処理を味噌・醤油醸造元が引受け、石庫味噌に漬込むようになった。

これが新潟に漬物製造専門商家の始まりと言われており、まさに現在のSDGsと同じ考えで、産業として発展していくこととなった。

昭和初期には、山の幸と海の幸を融合させた「山海漬」が開発され、販路を全国に拡大。新潟漬物の名を高めることにつながった。

「山海漬」の製法や具材はメーカーによって異なるが、基本的には細断した胡瓜、白瓜、大根等の浅塩漬に海産物の数の子を加え、さらに様々の香辛料を混合、やわらかい酒粕に漬込んでいる。新潟の素材を凝縮した逸品として現在も広く親しまれている。

きめの細やかな大根を原料とした沢庵漬、山海漬をはじめとする海産珍味(野沢菜昆布、数の子松前漬、数の子はりはりなど)、越後みそを使用した味噌漬など、地域性を活かした特産品を全国に発信している。

新潟は日本一の米産地で、日本有数の清酒産地でもある。美味しい米と酒に美味しい漬物を―。和食の彩りに寄与する新潟の企業を特集した。

(千葉友寛)

【2023(令和5)年8月11日第5137号14・15面】

特集企業はこちら

<霞ヶ浦特集>〝帆引き船〟にブランド力 貴重な水産資源活かし商品開発

霞ヶ浦北浦では7月21日により恒例のワカサギ漁が解禁となった。だが、近年の不漁の流れを受け、今年もここまで低調な水揚げが続く。

「過去20年で最も水揚げ量が少ない」との声も聞かれ、霞ヶ浦を代表する湖魚であるワカサギの不漁を前に漁業者、加工業者は苦しんでいる。

霞ヶ浦北浦では、ワカサギの他、川エビも近年不漁が続いており、順調に水揚げされているのはシラウオのみ。茨城県としてもこの状況に危機感を持ち、主要な水産資源の回復に向けて、ワカサギの人口孵化などに加え、昨年末には資源利用協議会を6年ぶりに開催、資源管理の強化につながる取組を進めている。

こうした状況の中、加工業者では、貴重な霞ヶ浦の水産資源を最大限に活かした付加価値の高い商品の開発が求められている。

近年、霞ヶ浦の帆引き船は、その保存活動が、サントリー地域文化賞を受賞するなどブランド力が上昇。現在は観光用となっている帆引き船はもともと霞ヶ浦のシラウオやワカサギの漁に使用されていた。

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、「帆引き船で生きたままの新鮮なシラウオをとり、ストーリーを付けて販売するという柔軟な発想も必要ではないか」と帆引き船を使用した漁の復活を提唱する。

「過去20年で最も水揚げ量が少ない」との声も聞かれ、霞ヶ浦を代表する湖魚であるワカサギの不漁を前に漁業者、加工業者は苦しんでいる。

霞ヶ浦北浦では、ワカサギの他、川エビも近年不漁が続いており、順調に水揚げされているのはシラウオのみ。茨城県としてもこの状況に危機感を持ち、主要な水産資源の回復に向けて、ワカサギの人口孵化などに加え、昨年末には資源利用協議会を6年ぶりに開催、資源管理の強化につながる取組を進めている。

こうした状況の中、加工業者では、貴重な霞ヶ浦の水産資源を最大限に活かした付加価値の高い商品の開発が求められている。

近年、霞ヶ浦の帆引き船は、その保存活動が、サントリー地域文化賞を受賞するなどブランド力が上昇。現在は観光用となっている帆引き船はもともと霞ヶ浦のシラウオやワカサギの漁に使用されていた。

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、「帆引き船で生きたままの新鮮なシラウオをとり、ストーリーを付けて販売するという柔軟な発想も必要ではないか」と帆引き船を使用した漁の復活を提唱する。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年8月1日第5136号1、14面】

【2023(令和5)年8月1日第5136号1、14面】

特集企業はこちら

<塩特集> インフラ的役割持つ塩 業務用・家庭用とも価格改定

塩は人間の健康の源である。熱中症対策としても重要であることは、右記「梅特集」で記載の通りだ。減塩に代わり、適塩を呼びかける自治体も増えている。

塩は「食」においても根幹を成している。ほぼ全ての食品に塩は含まれていて、味付けだけでなく、防腐作用や脱水作用など様々な効果を持ちあらゆる食品作りで代替の利かない役割を持っている。

このように塩は人間の暮らしに欠かせないインフラ的役割を持つ。今年6月13日には、塩の業界団体らが「緊急時の相互協力に関する基本合意書」を締結。大規模災害等の発生時にも安定供給を実現する体制を整えた。

価格の面においても、かつては国家による専売制度が取られ、全ての人が安定した価格でアクセスできる環境が守られてきた。1997年に専売制度が廃止されてからも塩は長らく、物価の優等生であった。

しかし昨年から、状況が一変。一般社団法人日本塩工業会に所属する国産塩大手3社は2度にわたり、業務用塩の価格改定を実施。さらに今年7月1日には塩事業センターをはじめとした、家庭用塩も揃って価格改定された。

塩は低価格高重量な製品であるため、製塩に要する燃料(石炭、重油等)や物流費、人件費等のコストが重くのしかかってくる。合理化によるコスト吸収には限界があり、塩メーカーは「このままでは事業継続が困難になる」と決断を迫られた。

消費者や食品製造業など、塩のユーザーにとっては手痛いコスト増であるが、塩メーカーはこれを機に改めて塩の価値を理解してもらおうとキャンペーンや、情報発信に努めていく。

今回の「塩特集」では各社・団体こだわりの塩や、新たな取組を紹介する。

塩は「食」においても根幹を成している。ほぼ全ての食品に塩は含まれていて、味付けだけでなく、防腐作用や脱水作用など様々な効果を持ちあらゆる食品作りで代替の利かない役割を持っている。

このように塩は人間の暮らしに欠かせないインフラ的役割を持つ。今年6月13日には、塩の業界団体らが「緊急時の相互協力に関する基本合意書」を締結。大規模災害等の発生時にも安定供給を実現する体制を整えた。

価格の面においても、かつては国家による専売制度が取られ、全ての人が安定した価格でアクセスできる環境が守られてきた。1997年に専売制度が廃止されてからも塩は長らく、物価の優等生であった。

しかし昨年から、状況が一変。一般社団法人日本塩工業会に所属する国産塩大手3社は2度にわたり、業務用塩の価格改定を実施。さらに今年7月1日には塩事業センターをはじめとした、家庭用塩も揃って価格改定された。

塩は低価格高重量な製品であるため、製塩に要する燃料(石炭、重油等)や物流費、人件費等のコストが重くのしかかってくる。合理化によるコスト吸収には限界があり、塩メーカーは「このままでは事業継続が困難になる」と決断を迫られた。

消費者や食品製造業など、塩のユーザーにとっては手痛いコスト増であるが、塩メーカーはこれを機に改めて塩の価値を理解してもらおうとキャンペーンや、情報発信に努めていく。

今回の「塩特集」では各社・団体こだわりの塩や、新たな取組を紹介する。

【2023(令和5)年7月21日第5135号1、10~12面】

特集企業はこちら

<梅特集> 猛暑で熱くなる梅干し 塩分補給の重要性を再認識

暑くなればなるほど熱くなるのが梅干し市場。今年の梅干し市場は例年以上に熱くなることが期待されている。

7月に入ると東京でも39度以上の気温が観測されるなど、各地で35度を超える猛暑日が続出。気象庁によると、7月下旬から8月下旬の平均気温は、全国的に「平年より高い」予想。ポイントは「今年の真夏は、北日本でも酷暑」で、東・西日本では、残暑も厳しくなる見通し。20日には中国、近畿、東海の各地方が平年より数日早く梅雨明けしたとみられる、と発表された。今夏は全国的に暖かい空気に覆われやすいため、万全な暑さ対策や熱中症対策が呼びかけられている。

暑くなると水分を補給しようとする人が増えるが、水分と同様に重要なのが塩分の補給。人は体内で塩分濃度を一定に保とうとするため、汗をかいて水分を補給しても体内の塩分濃度が低い状況は改善しない。逆に体内の塩分濃度を調整しようと水分を尿や汗で出そうとするため、より脱水症状になりやすくなる、ということはあまり知られていない。

20歳以上の1日当たりの食塩摂取目標量は男性が7・5g未満、女性が6・5g未満。だが、汗をかきやすい夏場とそうではない冬場の摂取量が同じで良いのか、など詳細について触れている記述や資料はない。塩分の過剰摂取は健康リスクを高めることが指摘されているが、汗をかく環境や季節についてはあまり言及されていない。

減塩志向の流れで塩分補給は忘れがちな項目となってしまっているが、水分補給と同じくらい重要なポイントであることを再認識する必要がある。6月13日には大阪河崎リハビリテーション大学の宇都宮洋才教授(元和歌山県立医科大学)と米国・テンプル大学の江口暁教授が「梅の高血圧抑制作用研究」成果について発表し、梅の健康機能性が再びクローズアップされた。

2022年北京冬季五輪女子カーリングの〝もぐもぐタイム〟で話題を呼んだ個包装の梅干しは持ち運びが便利で関東のスーパーでも並ぶようになるなど、裾野が少しずつ広がっている。梅に含まれるクエン酸は疲労回復効果が期待され、屋外での作業やスポーツ時に最適なアイテム。熱中症対策が求められる場面には「梅干し」が頭の中にしっかり刷り込まれるくらいのPRが必要だ。

各梅産地の作柄(関連記事7面)は概ね良好となっており、日本一の梅産地である和歌山の紀州南高梅も3年連続で良い作柄となった。漬け込みに使用される塩の出荷量は平年作の目安とされる1万tを超える1万600tとなり、商品供給には全く問題がない状況だ。

2018年、2019年の量目調整及び値上げ以降、節約志向の高まりや物価高、高価格帯といった課題を抱え、売れ行きはやや低調な状況が続いているが、和歌山県では青年部組織による若い世代に向けた新たな取組が始まろうとしている。

原料が豊富なことから製品価格の下落を懸念する声も出ているが、梅の価値と認知度を高める活動として熱視線が注がれている。猛暑とテレビ効果で大特需が発生した2018年の再現が期待されている。

7月に入ると東京でも39度以上の気温が観測されるなど、各地で35度を超える猛暑日が続出。気象庁によると、7月下旬から8月下旬の平均気温は、全国的に「平年より高い」予想。ポイントは「今年の真夏は、北日本でも酷暑」で、東・西日本では、残暑も厳しくなる見通し。20日には中国、近畿、東海の各地方が平年より数日早く梅雨明けしたとみられる、と発表された。今夏は全国的に暖かい空気に覆われやすいため、万全な暑さ対策や熱中症対策が呼びかけられている。

暑くなると水分を補給しようとする人が増えるが、水分と同様に重要なのが塩分の補給。人は体内で塩分濃度を一定に保とうとするため、汗をかいて水分を補給しても体内の塩分濃度が低い状況は改善しない。逆に体内の塩分濃度を調整しようと水分を尿や汗で出そうとするため、より脱水症状になりやすくなる、ということはあまり知られていない。

20歳以上の1日当たりの食塩摂取目標量は男性が7・5g未満、女性が6・5g未満。だが、汗をかきやすい夏場とそうではない冬場の摂取量が同じで良いのか、など詳細について触れている記述や資料はない。塩分の過剰摂取は健康リスクを高めることが指摘されているが、汗をかく環境や季節についてはあまり言及されていない。

減塩志向の流れで塩分補給は忘れがちな項目となってしまっているが、水分補給と同じくらい重要なポイントであることを再認識する必要がある。6月13日には大阪河崎リハビリテーション大学の宇都宮洋才教授(元和歌山県立医科大学)と米国・テンプル大学の江口暁教授が「梅の高血圧抑制作用研究」成果について発表し、梅の健康機能性が再びクローズアップされた。

2022年北京冬季五輪女子カーリングの〝もぐもぐタイム〟で話題を呼んだ個包装の梅干しは持ち運びが便利で関東のスーパーでも並ぶようになるなど、裾野が少しずつ広がっている。梅に含まれるクエン酸は疲労回復効果が期待され、屋外での作業やスポーツ時に最適なアイテム。熱中症対策が求められる場面には「梅干し」が頭の中にしっかり刷り込まれるくらいのPRが必要だ。

各梅産地の作柄(関連記事7面)は概ね良好となっており、日本一の梅産地である和歌山の紀州南高梅も3年連続で良い作柄となった。漬け込みに使用される塩の出荷量は平年作の目安とされる1万tを超える1万600tとなり、商品供給には全く問題がない状況だ。

2018年、2019年の量目調整及び値上げ以降、節約志向の高まりや物価高、高価格帯といった課題を抱え、売れ行きはやや低調な状況が続いているが、和歌山県では青年部組織による若い世代に向けた新たな取組が始まろうとしている。

原料が豊富なことから製品価格の下落を懸念する声も出ているが、梅の価値と認知度を高める活動として熱視線が注がれている。猛暑とテレビ効果で大特需が発生した2018年の再現が期待されている。

【2023(令和5)年7月21日第5135号1、2~9面】

特集企業はこちら

<長野特集> 発酵王国より新商品続々 テロワールの価値前面に

長野県は全国有数の発酵王国として知られる。野沢菜漬、わさび漬、すんきといった漬物類の他、味噌、醤油、チーズ、ワイン、日本酒など県内には様々な発酵食品が揃っている。

県では新たに「信州発酵フードテック研究会」を立ち上げ、食品メーカーの発酵技術の活用や高付加価値商品の開発を後押ししていく。

こうした中、6月に東京都内で開催された国分グループの「首都圏・関信越エリア展示会」の企画提案コーナーでは、野沢菜漬と長野産白ワインのペアリングを実施、試食した来場者からは意外な組み合わせと相性の良さに驚きの声が上がった。同コーナーでは、その土地の風土や個性を表す〝テロワール”と発酵の組合せをペアリングの新セオリーと位置づけ、県内の発酵食の組合せを〝長野テロワール〟として提案した。

県内メーカーでは、野沢菜や梅、長芋などの地域食材に加え、ビーツやズッキーニといった新たな食材を使用した商品開発にも着手、〝野沢菜チップス”や〝すんき餃子〟といった画期的な新商品も続々と登場している。

また、長野の風土が育んだこんにゃく製品やわさび製品、南信州の郷土食であるこうや豆腐の研究開発も活発化している。(藤井大碁)

【2023(令和5)年7月21日第5135号1、14~17面】

県では新たに「信州発酵フードテック研究会」を立ち上げ、食品メーカーの発酵技術の活用や高付加価値商品の開発を後押ししていく。

こうした中、6月に東京都内で開催された国分グループの「首都圏・関信越エリア展示会」の企画提案コーナーでは、野沢菜漬と長野産白ワインのペアリングを実施、試食した来場者からは意外な組み合わせと相性の良さに驚きの声が上がった。同コーナーでは、その土地の風土や個性を表す〝テロワール”と発酵の組合せをペアリングの新セオリーと位置づけ、県内の発酵食の組合せを〝長野テロワール〟として提案した。

県内メーカーでは、野沢菜や梅、長芋などの地域食材に加え、ビーツやズッキーニといった新たな食材を使用した商品開発にも着手、〝野沢菜チップス”や〝すんき餃子〟といった画期的な新商品も続々と登場している。

また、長野の風土が育んだこんにゃく製品やわさび製品、南信州の郷土食であるこうや豆腐の研究開発も活発化している。(藤井大碁)

【2023(令和5)年7月21日第5135号1、14~17面】

特集企業はこちら

<滋賀特集> 近江の魅力発信

日本一の面積を誇る琵琶湖。食文化を含め、滋賀県の文化は常に、琵琶湖と密接に関わっている。

琵琶湖に棲む魚は約80種類とされる。中でも代表的な魚は「琵琶湖八珍」と呼ばれ、古くから鮒ずしや佃煮などで愛されてきた。また琵琶湖は水源として周辺の土壌を肥沃なものとし19種類の「近江伝統野菜」や様々な作物が栽培されている。また滋賀県は全国トップレベルの長寿県である(男性全国1位、女性4位)。県ではその健康を支える一つとして鮒寿司、漬物、味噌、醤油、地酒等の発酵食品に着目しており、「発酵産業」成長促進化プロジェクト補助金の制度も設けている(令和5年度受付は終了)。琵琶湖はSDGsの重要性も伝えてくれている。

毎年7月1日は「びわ湖の日」に制定されているが、これは水質変化を危ぶまれた1980年に「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が施行され、その施行1周年を記念して「びわ湖の日」となったものである。この活動が功を奏し、琵琶湖は今も様々な農水産物を育くんでいる。「びわ湖の日」は、人の意識次第で自然環境は変化していくという実例そのものといえるだろう。歴史の舞台としても、琵琶湖は街道と水運ネットワークの中心で、天下統一を狙う戦国大名にとって要衝の要だった。織田信長は湖南に明智光秀の坂本城、湖北に秀吉の長浜城、湖西に大溝城、そして近江八幡に自らの安土城を置いた。

そして現在放送中の大河ドラマの主人公である徳川家康は彦根城を築いた。これらは観光名所ともなり、多くの来訪者を集めている。今回の特集でも、琵琶湖を抱える滋賀ならではの風土、食文化を取り込んだユニークな商品が揃う。他地域では真似できない付加価値ある商品づくりを続ける企業を紹介する。(小林悟空)

【2023(令和5)年7月21日第5135号1、18面】

【2023(令和5)年7月21日第5135号1、18面】

特集企業はこちら

<宮崎特集> 都城産楽京 平年作上回る 益々高まる干し沢庵の希少性

沢庵や、都城産楽京、高菜漬など全国に知られる漬物ブランドを有する宮崎県。その基盤となっているのが温暖な気候、豊かな大地、きれいな空気や澄んだ水と恵まれた自然だ。

宮崎市内にはヤシ科のフェニックスが葉をゆらし、日向などの海はサーフィンのスポットとしても知られ南国情緒が漂う。平均気温、日照時間、快晴日数を基に設けた総合指標「ひなた指数」は全国一位となっている。

この風土を活かした農業が盛んで、農業産出額は全国第5位を誇っている(農水省、令和元年農業産出額及び生産農業所得)。野菜・花きでは、きゅうり全国1位、ピーマン全国2位をはじめ、マンゴー全国2位など。

全国一のきゅうりを使った宮崎の郷土料理が「冷や汁」だ。夏の暑気払いのため、ご飯に水をかけ、身体を冷やす効果のあるきゅうりを乗せて食べるという生活の知恵が詰まった料理だ。

楽京の生産量は全国3位。県南部の都城市から鹿児島県曽於市にかけて栽培される楽京は、5~7月上旬に収穫され、今年は降雨で収穫が遅れ小玉傾向だったものの粒数が多く、平年を上回る収量となった。

この土地で楽京栽培が盛んとなったのは盆地特有の寒暖差の大きい気候、霧島山系の豊かな水、肥沃な火山灰土が適しているため。玉締まりが良く、歯ごたえがあり、香りの良さが特徴。砂丘で栽培する鳥取や鹿児島県南薩地域とは異なる、独自の魅力を放つ。

そして大根の生産量は全国6位(令和3年)。この大根を用いた特産品が「干し沢庵」だ。2021年1月には、日本一の生産量を誇る干し大根と大根やぐらの農業システムが「日本農業遺産」に認定された。

この干す作業は人力によるもの。干し上がりには2週間程度かかるが、その間は雨に濡れないようやぐら全体にシートを掛けたり、零度以下になって低温障害になるのを防ぐためストーブを焚いたりと「子守り」が必要だ。この手間から干し沢庵はいまや他地域ではほとんど作られておらず、その希少性は益々高まってきている。

このように宮崎の漬物業界は農業と密接に関わっているが、課題となっているのは生産者の少子高齢化。九州漬物協会(大久保次郎会長)や宮崎県漬物協同組合(大久保次郎理事長)、また宮崎県干したくあん・漬物研究会(道本英之会長)らは、生産者の負担を軽減する機械の開発や仕組みづくりを急いでいる。

また来年10月には全日本漬物協同組合連合会青年部会全国大会宮崎大会(佐藤仁大会会長、野﨑偉世実行委員長)が開催される。同大会では宮崎の魅力を伝えるとともに、原料不足などの課題を共有し知恵を合わせる場ともなることが期待される。

今回の特集では宮崎県産素材を活用した商品の数々を紹介する。

(小林悟空)

【2023(令和5)年7月11日第5134号1、4~6面】

宮崎市内にはヤシ科のフェニックスが葉をゆらし、日向などの海はサーフィンのスポットとしても知られ南国情緒が漂う。平均気温、日照時間、快晴日数を基に設けた総合指標「ひなた指数」は全国一位となっている。

この風土を活かした農業が盛んで、農業産出額は全国第5位を誇っている(農水省、令和元年農業産出額及び生産農業所得)。野菜・花きでは、きゅうり全国1位、ピーマン全国2位をはじめ、マンゴー全国2位など。

全国一のきゅうりを使った宮崎の郷土料理が「冷や汁」だ。夏の暑気払いのため、ご飯に水をかけ、身体を冷やす効果のあるきゅうりを乗せて食べるという生活の知恵が詰まった料理だ。

楽京の生産量は全国3位。県南部の都城市から鹿児島県曽於市にかけて栽培される楽京は、5~7月上旬に収穫され、今年は降雨で収穫が遅れ小玉傾向だったものの粒数が多く、平年を上回る収量となった。

この土地で楽京栽培が盛んとなったのは盆地特有の寒暖差の大きい気候、霧島山系の豊かな水、肥沃な火山灰土が適しているため。玉締まりが良く、歯ごたえがあり、香りの良さが特徴。砂丘で栽培する鳥取や鹿児島県南薩地域とは異なる、独自の魅力を放つ。

そして大根の生産量は全国6位(令和3年)。この大根を用いた特産品が「干し沢庵」だ。2021年1月には、日本一の生産量を誇る干し大根と大根やぐらの農業システムが「日本農業遺産」に認定された。

この干す作業は人力によるもの。干し上がりには2週間程度かかるが、その間は雨に濡れないようやぐら全体にシートを掛けたり、零度以下になって低温障害になるのを防ぐためストーブを焚いたりと「子守り」が必要だ。この手間から干し沢庵はいまや他地域ではほとんど作られておらず、その希少性は益々高まってきている。

このように宮崎の漬物業界は農業と密接に関わっているが、課題となっているのは生産者の少子高齢化。九州漬物協会(大久保次郎会長)や宮崎県漬物協同組合(大久保次郎理事長)、また宮崎県干したくあん・漬物研究会(道本英之会長)らは、生産者の負担を軽減する機械の開発や仕組みづくりを急いでいる。

また来年10月には全日本漬物協同組合連合会青年部会全国大会宮崎大会(佐藤仁大会会長、野﨑偉世実行委員長)が開催される。同大会では宮崎の魅力を伝えるとともに、原料不足などの課題を共有し知恵を合わせる場ともなることが期待される。

今回の特集では宮崎県産素材を活用した商品の数々を紹介する。

(小林悟空)

【2023(令和5)年7月11日第5134号1、4~6面】

特集企業はこちら

<奈良漬特集>うなぎ市場活況で期待感 料理や菓子の用途も拡大

美しい琥珀色、上品な甘み、芳醇な香り、歯切れ良い食感の奈良漬。その歴史は約1300年前、奈良時代の木簡に「加須津毛(かすづけ)」との記載があるところまで遡ることができ、最も古い漬物の一つとされている。

幾度もの漬け替えを経て作られる奈良漬は、高級漬物の代名詞として知られてきた。鰻の蒲焼きの相棒として用いられるようになった理由は、高級な鰻に見合う高級な漬物として好まれたという説があるほどだ。

今年の土用丑の日は7月30日。コロナ禍以降、アルコールに頼らない贅沢ができる場として、うなぎ専門店が大幅に増加したことは追い風となっている。

観光需要も回復してきている。甘みがある奈良漬は海外旅行客からも人気があるようだ。料理やお菓子の具材にも秀逸で、ラムレーズンの代わりにバターサンドに利用した商品なども登場しており、新たな土産品として人気となっている。

また量販店の奈良漬売場はあっさりタイプや、スライスもの、酒粕ごと食べられる刻み奈良漬などが主流になりつつあるが、夏場は一舟入の販売が増え、中には樽を用意してディスプレーする店舗も見られる。

6月29日に放送された『秘密のケンミンSHOW極』(日本テレビ系)でも奈良県の奈良漬文化にスポットが当てられた。

番組冒頭に紹介された調査「よく購入する漬物の割合」では、首位のキムチが71・3%だったのに対し奈良漬は0・7%と厳しい結果に。

しかし本場奈良県ではその雰囲気が一変。県内には奈良漬専門店が多数あり、県民はみな贔屓の店があること、奈良漬を用いたチャーハンやピザ、ヨーグルト、ちらし寿司などアレンジできることを紹介。

改めて奈良漬を試食した出演者たちは「今まで奈良漬を意識して食べたことがなかったが、本当に美味しい」とコメント。これからのPR次第で伸びしろがあるとの意見も出た。

うなぎ市場の活況、観光土産の回復、用途の増加など明るいニュースの一方で、原料状況に目を向けると、白瓜、胡瓜、西瓜、守口大根などいずれも異常気象や生産農家の高齢化に悩まされている。各社とも「限られた原料で大切に売っていく時代が来る」と口を揃える状況だ。

そんな中、奈良漬を燻製にしたものや、新たな素材を漬け込んだものなど付加価値ある奈良漬が誕生してきている。特集では、これらこだわりの奈良漬を取材した。

幾度もの漬け替えを経て作られる奈良漬は、高級漬物の代名詞として知られてきた。鰻の蒲焼きの相棒として用いられるようになった理由は、高級な鰻に見合う高級な漬物として好まれたという説があるほどだ。

今年の土用丑の日は7月30日。コロナ禍以降、アルコールに頼らない贅沢ができる場として、うなぎ専門店が大幅に増加したことは追い風となっている。

観光需要も回復してきている。甘みがある奈良漬は海外旅行客からも人気があるようだ。料理やお菓子の具材にも秀逸で、ラムレーズンの代わりにバターサンドに利用した商品なども登場しており、新たな土産品として人気となっている。

また量販店の奈良漬売場はあっさりタイプや、スライスもの、酒粕ごと食べられる刻み奈良漬などが主流になりつつあるが、夏場は一舟入の販売が増え、中には樽を用意してディスプレーする店舗も見られる。

6月29日に放送された『秘密のケンミンSHOW極』(日本テレビ系)でも奈良県の奈良漬文化にスポットが当てられた。

番組冒頭に紹介された調査「よく購入する漬物の割合」では、首位のキムチが71・3%だったのに対し奈良漬は0・7%と厳しい結果に。

しかし本場奈良県ではその雰囲気が一変。県内には奈良漬専門店が多数あり、県民はみな贔屓の店があること、奈良漬を用いたチャーハンやピザ、ヨーグルト、ちらし寿司などアレンジできることを紹介。

改めて奈良漬を試食した出演者たちは「今まで奈良漬を意識して食べたことがなかったが、本当に美味しい」とコメント。これからのPR次第で伸びしろがあるとの意見も出た。

うなぎ市場の活況、観光土産の回復、用途の増加など明るいニュースの一方で、原料状況に目を向けると、白瓜、胡瓜、西瓜、守口大根などいずれも異常気象や生産農家の高齢化に悩まされている。各社とも「限られた原料で大切に売っていく時代が来る」と口を揃える状況だ。

そんな中、奈良漬を燻製にしたものや、新たな素材を漬け込んだものなど付加価値ある奈良漬が誕生してきている。特集では、これらこだわりの奈良漬を取材した。

【2023(令和5)年7月1日第5133号1、6、7面】

特集企業はこちら

<愛知特集>「漬物で野菜」いち早く 全国トップクラスの生産量

愛知県は農業産出額は全国8位(農水省、令和3年)、漬物生産額は5位(総務省・経産省、令和2年)とトップクラスを誇る県である。

愛知県では現在、漬物のトップカテゴリである浅漬・キムチの生産が盛んとなっている他、渥美たくあんや、東海地方の特産物である豆味噌を用いた山ごぼう漬、県北部で全国の約7割を生産する守口大根を使用する守口漬など様々な漬物が作られている。

公益社団法人愛知県漬物協会(曾我公彦会長)の特徴的な活動の一つが「あいちの農林水産フェア」へ出店していることが挙げられる。野菜と漬物双方の消費拡大を図るとともに、その売上金を福祉施設等へ寄付している。

これは4月26日に、農林水産省が「漬物で野菜を食べよう!」のポスターを発表した取組に先行するものであり、SDGsにも密接に関連した先進的といえる事業だ。

愛知県漬物協会は今年度で70周年、また同青年会は60周年を迎えるが、こうした地道な活動が県の漬物業界を後押ししてきた。

特集では、愛知らしさあふれる漬物を取材した。

(大阪支社・小林悟空)

【2023(令和5)年6月26日第5132号1面】

愛知県では現在、漬物のトップカテゴリである浅漬・キムチの生産が盛んとなっている他、渥美たくあんや、東海地方の特産物である豆味噌を用いた山ごぼう漬、県北部で全国の約7割を生産する守口大根を使用する守口漬など様々な漬物が作られている。

公益社団法人愛知県漬物協会(曾我公彦会長)の特徴的な活動の一つが「あいちの農林水産フェア」へ出店していることが挙げられる。野菜と漬物双方の消費拡大を図るとともに、その売上金を福祉施設等へ寄付している。

これは4月26日に、農林水産省が「漬物で野菜を食べよう!」のポスターを発表した取組に先行するものであり、SDGsにも密接に関連した先進的といえる事業だ。

愛知県漬物協会は今年度で70周年、また同青年会は60周年を迎えるが、こうした地道な活動が県の漬物業界を後押ししてきた。

特集では、愛知らしさあふれる漬物を取材した。

(大阪支社・小林悟空)

【2023(令和5)年6月26日第5132号1面】

特集企業はこちら

<山陰特集>海の幸・山の幸の宝庫 光が当たり魅力度アップへ

ブランド総合研究所が発表した「都道府県魅力度ランキング2022」で、島根県は39位、鳥取県は42位と両県へのイメージはあまり高くないようだ。

しかし、地域性の高い「食」を求めて訪れる旅行客は絶えない。日本酒発祥の地とされている島根は出雲そば、のどぐろ、青しまね瓜の粕漬。鳥取はカニ、白イカ、お土産にらっきょう漬やあごちくわを買って帰る人を見かける。

両県はまさに、海の幸、山の幸の宝庫で、旅行の人気が高い地域だが、人口流出は止まらない。

全国で1番人口が少ない鳥取県では、一般社団法人とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が「週1副社長になりませんか」プロジェクトを実施中。都市部のビジネスパーソンのリモート副業・兼業マッチングを行い、中には移住を検討する人も出てきた。

こうして山陰に光が当たるよう仕掛けていくことで、山陰の食文化の魅力も、よりアップしていくはずだ。

(大阪支社・高澤尚揮)

【特集8面】

しかし、地域性の高い「食」を求めて訪れる旅行客は絶えない。日本酒発祥の地とされている島根は出雲そば、のどぐろ、青しまね瓜の粕漬。鳥取はカニ、白イカ、お土産にらっきょう漬やあごちくわを買って帰る人を見かける。

両県はまさに、海の幸、山の幸の宝庫で、旅行の人気が高い地域だが、人口流出は止まらない。

全国で1番人口が少ない鳥取県では、一般社団法人とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が「週1副社長になりませんか」プロジェクトを実施中。都市部のビジネスパーソンのリモート副業・兼業マッチングを行い、中には移住を検討する人も出てきた。

こうして山陰に光が当たるよう仕掛けていくことで、山陰の食文化の魅力も、よりアップしていくはずだ。

(大阪支社・高澤尚揮)

【特集8面】

特集企業はこちら

<酢漬特集> 酢漬のニーズが二極化 汎用性が高まる生姜と嗜好性強まる楽京

物価高が続く中で消費者のマインドは、普段使いするものは節約するが、好きなものにはお金をかける「二極化」が進んでいる。

コロナや物価高などの影響もあり、食品への嗜好も大きく変わった。酢漬の主軸となる生姜と楽京の動きには違いが出てきており、汎用性が高まっている生姜は需要が増加しているが、楽京は嗜好性が強まっているとはいえ、これまでのような動きは見られなくなっている。

生姜漬は2020年に巣ごもり消費の増加に伴い、家庭で粉もんメニューへの利用、家飲みのおつまみになる紅生姜や新生姜を中心に売れ行きが大幅に上昇した。

数字は2020年をピークに2021年、2022年と2年続けて落ちてきているが、2022年で底を打ち、2023年は再び上昇に転じた。このV字回復の動きはキムチや沢庵にも見られ、家庭での定着、つまり日々食卓に供されていることを示している。

新生姜は一昨年9月に「マツコの知らない新生姜の世界」(TBS系)で「新生姜」が紹介されたことが追い風となり、品揃えが増えた他、惣菜売場など日配以外での展開も広がった。

紅生姜もアイテムが増えており、国産、海外産、NB、PBの他、使い切りタイプ(25g×2)や大容量タイプ(300g)もラインナップ。これまで家庭向けの大容量タイプは売場であまり見られなかったが、ポップを掲載して紅生姜のメニュー提案が行われている他、関東のスーパーの総菜売場でも紅生姜の天ぷらが販売されるなど、利用の幅が広がっている。

これからの季節は様々なメニューのトッピングとしても活用できるみじん切りタイプの需要が増えることが見込まれ、生姜製品への期待感が高まっている。

酢漬売場の主力となっている中国産の楽京は昨年、量目調整と価格改定を行った。店頭売価は178円~198円と変わっていないものの、量目調整したことが買い上げ頻度の低下につながった。また、国産も不作で価格改定を実施したが、店頭売価(298円)には変化がなかったことや底堅い高付加価値の人気が維持されたことで、堅調な売れ行きとなっている。

嗜好性が強まるということは商品価値が上がることを意味するが、食卓出現頻度が必ずしも増えるとは限らない。もともと楽京は嗜好性が高い商品と位置付けられているが、国産、海外産ともに嗜好性がさらに強まる傾向にあり、市場の維持、拡大に向けては方向性の再確認、若い世代へのPRや従来以外のメニュー提案など、新しいアクションが必要とされている。

原料動向や市場動向は素材や産地で大きく異なるが、生姜、楽京、酢はいずれも健康的なイメージを強く持たれている。素材の優位性を生かしつつ、それぞれの魅力や価値を発信する企業の最新情報を取材した。

コロナや物価高などの影響もあり、食品への嗜好も大きく変わった。酢漬の主軸となる生姜と楽京の動きには違いが出てきており、汎用性が高まっている生姜は需要が増加しているが、楽京は嗜好性が強まっているとはいえ、これまでのような動きは見られなくなっている。

生姜漬は2020年に巣ごもり消費の増加に伴い、家庭で粉もんメニューへの利用、家飲みのおつまみになる紅生姜や新生姜を中心に売れ行きが大幅に上昇した。

数字は2020年をピークに2021年、2022年と2年続けて落ちてきているが、2022年で底を打ち、2023年は再び上昇に転じた。このV字回復の動きはキムチや沢庵にも見られ、家庭での定着、つまり日々食卓に供されていることを示している。

新生姜は一昨年9月に「マツコの知らない新生姜の世界」(TBS系)で「新生姜」が紹介されたことが追い風となり、品揃えが増えた他、惣菜売場など日配以外での展開も広がった。

紅生姜もアイテムが増えており、国産、海外産、NB、PBの他、使い切りタイプ(25g×2)や大容量タイプ(300g)もラインナップ。これまで家庭向けの大容量タイプは売場であまり見られなかったが、ポップを掲載して紅生姜のメニュー提案が行われている他、関東のスーパーの総菜売場でも紅生姜の天ぷらが販売されるなど、利用の幅が広がっている。

これからの季節は様々なメニューのトッピングとしても活用できるみじん切りタイプの需要が増えることが見込まれ、生姜製品への期待感が高まっている。

酢漬売場の主力となっている中国産の楽京は昨年、量目調整と価格改定を行った。店頭売価は178円~198円と変わっていないものの、量目調整したことが買い上げ頻度の低下につながった。また、国産も不作で価格改定を実施したが、店頭売価(298円)には変化がなかったことや底堅い高付加価値の人気が維持されたことで、堅調な売れ行きとなっている。

嗜好性が強まるということは商品価値が上がることを意味するが、食卓出現頻度が必ずしも増えるとは限らない。もともと楽京は嗜好性が高い商品と位置付けられているが、国産、海外産ともに嗜好性がさらに強まる傾向にあり、市場の維持、拡大に向けては方向性の再確認、若い世代へのPRや従来以外のメニュー提案など、新しいアクションが必要とされている。

原料動向や市場動向は素材や産地で大きく異なるが、生姜、楽京、酢はいずれも健康的なイメージを強く持たれている。素材の優位性を生かしつつ、それぞれの魅力や価値を発信する企業の最新情報を取材した。

【2023(令和5)年6月16日第5131号1面】

特集企業はこちら

<わさび関連特集> 多彩な「進化系調味料」 〝日本ならではの食材〟1位に

日本を代表する香辛料「わさび」の人気が上昇している。

農林中央金庫が10年以内に日本に滞在したことのある世界5カ国(アメリカ、イギリス、フランス、中国、韓国)の外国人1200人を対象に今年3月に実施した「訪日外国人からみた日本の〝食〟に関する調査」では、滞在時に食べた〝日本ならではの食材〟として「わさび」が49%と約半数の回答を獲得し1位に輝いた。

インバウンドが拡大する中、わさびの認知度は上昇を続ける。日本でわさびを食べ、その味わいのファンになり、母国へ帰国してからもわさびを求める外国人も増加。わさびの輸出も熱気を帯びている。

国内においても、コロナ感染状況の落ち着きと共に、観光土産や業務用販路が回復傾向にあり、わさび関連商品の動きが活発化している。わさび産地である静岡県は大河ドラマ「どうする家康」の舞台として人気の観光地となっており、ドラマ放送を記念したわさび製品も登場している。

わさび関連メーカーでは、わさびを使用した進化系調味料の開発が盛んだ。ドレッシング、バーべキュースパイス、クリームソースなどその顔ぶれは様々、わさびの爽やな風味が素材や料理の味わいを引き立て、これから迎える夏場の食卓を鮮やかに彩る。また、わさび漬を若い世代に食べてもらうため、出し汁で楽しむ〝山葵漬丼〟など新しい食べ方提案も行われている。

わさび関連メーカーの取組を取材した。

農林中央金庫が10年以内に日本に滞在したことのある世界5カ国(アメリカ、イギリス、フランス、中国、韓国)の外国人1200人を対象に今年3月に実施した「訪日外国人からみた日本の〝食〟に関する調査」では、滞在時に食べた〝日本ならではの食材〟として「わさび」が49%と約半数の回答を獲得し1位に輝いた。

インバウンドが拡大する中、わさびの認知度は上昇を続ける。日本でわさびを食べ、その味わいのファンになり、母国へ帰国してからもわさびを求める外国人も増加。わさびの輸出も熱気を帯びている。

国内においても、コロナ感染状況の落ち着きと共に、観光土産や業務用販路が回復傾向にあり、わさび関連商品の動きが活発化している。わさび産地である静岡県は大河ドラマ「どうする家康」の舞台として人気の観光地となっており、ドラマ放送を記念したわさび製品も登場している。

わさび関連メーカーでは、わさびを使用した進化系調味料の開発が盛んだ。ドレッシング、バーべキュースパイス、クリームソースなどその顔ぶれは様々、わさびの爽やな風味が素材や料理の味わいを引き立て、これから迎える夏場の食卓を鮮やかに彩る。また、わさび漬を若い世代に食べてもらうため、出し汁で楽しむ〝山葵漬丼〟など新しい食べ方提案も行われている。

わさび関連メーカーの取組を取材した。

【2023(令和5)年6月16日第5131号1面】

特集企業はこちら

<徳島特集>白瓜日本一の原料王国

白瓜の生産で数十年にわたって日本一、野沢菜や壬生菜といった「つけ菜」や、菜の花が2位、蓮根や人参などは3位と全国有数の野菜産地である徳島県。

この良質な原料を用いた漬物を各社が製造しているだけでなく、半加工品を全国の漬物・惣菜メーカーへ供給を行っており「縁の下の力持ち」的な役割も担っている。

夏の漬物原料では白瓜、胡瓜、茄子といった野菜の栽培が盛んで、現在のところは良好な生育状況。前年産の在庫はここ数年不足気味となっていたため、豊作となってようやく適正量を確保できる状況だ。

また生産農家の減少は以前から危惧されていたが、ここへ来て肥料や資材機器、塩等のコスト上昇がさらなる負担となっている。メーカー各社は契約価格の引き上げを実施しており、商品価格への転嫁も検討されている状態だ。

しかし、こうした農業の課題は徳島に限ったことではなく、全国で起こっている。さらに昨今の円安や不安定な国際情勢から国産原料に目を向ける漬物・惣菜メーカーは増えている。この需要に対応するため、徳島の漬物メーカーが自ら農業を強化する流れが強まっている。

この良質な原料を用いた漬物を各社が製造しているだけでなく、半加工品を全国の漬物・惣菜メーカーへ供給を行っており「縁の下の力持ち」的な役割も担っている。

夏の漬物原料では白瓜、胡瓜、茄子といった野菜の栽培が盛んで、現在のところは良好な生育状況。前年産の在庫はここ数年不足気味となっていたため、豊作となってようやく適正量を確保できる状況だ。

また生産農家の減少は以前から危惧されていたが、ここへ来て肥料や資材機器、塩等のコスト上昇がさらなる負担となっている。メーカー各社は契約価格の引き上げを実施しており、商品価格への転嫁も検討されている状態だ。

しかし、こうした農業の課題は徳島に限ったことではなく、全国で起こっている。さらに昨今の円安や不安定な国際情勢から国産原料に目を向ける漬物・惣菜メーカーは増えている。この需要に対応するため、徳島の漬物メーカーが自ら農業を強化する流れが強まっている。

【2023(令和5)年6月1日第5130号1,4,5面】

特集企業はこちら

<キムチ浅漬特集>食卓にキムチのある生活 身近な浅漬で野菜を摂取

漬物出荷額でトップに位置するキムチと浅漬。長年にわたって浅漬に次ぐ存在だったキムチだが、2000年代初頭から沸き起こった韓流ブーム、浅漬風のキムチや甘口タイプの登場によって裾野が拡大。日常的に食べやすくなったことで、同じ白菜を主原料とする浅漬の需要がキムチに流れる動きもあり、キムチの需要が増加。その立場は2020年頃から逆転するようになり、現在ではキムチが漬物売場の主役を演じている。

コロナ禍で巣ごもり需要が増加し、キムチは2020年、2021年に特需が発生した。2022年は反動減も見られたが、2023年はV字回復。コロナ前(2019年)と比べると首都圏では約20%増で推移しており、売場のアイテム数も増加。現在は第4次韓流ブームが到来しており、キムチを含めた韓国食材の売場も広がっている。

発酵食品であるキムチは食物繊維に加え、整腸作用や免疫力アップなど機能性に優れる植物性乳酸菌を豊富に含んでいることが大きな魅力。そのまま食べることはもちろん、チャーハンや鍋の他、幅広いメニューに料理素材として利用できることも特徴だ。2022年は落ち着いた動きとなったが、機能性や汎用性の高さなどが見直されて復調。常備菜としての利用も増加しており、「食卓にキムチのある生活」が浸透してきている。

韓国輸入キムチ、本格的な国産キムチ、甘口タイプのキムチ、浅漬風のキムチ、大容量タイプ、食べ切りタイプなど、豊富なラインナップから好みや用途によって選ぶことができ、多様なニーズに対応している。

売れ行きが好調となっている一方で、ネガティブな動きもある。原材料をはじめ、副資材関係、人件費や電気代、物流費などあらゆる製造コストが上昇している中、値上げとは逆の価格訴求の動きが目立っている。大手NB商品が特売で99円(180g)で販売されているケースもあった。競争が激しいがゆえに時代の流れに逆行する形となっており、メーカーの利益を圧迫している。キムチは漬物売場の顔となっているだけに、今後の動向が注視される。

浅漬は良くも悪くも大きな波がないものの、コロナ前と同水準か微減傾向が続いている。主力の白菜、胡瓜、茄子など定番品はしっかりと並んでいるが、賞味期限が短いことや他のカテゴリーが好調となっているあおりを受け、売場が狭まってきている。そのため、季節商材や新商品が売場に入る隙間がなく、新素材として注目されたブロッコリーやオクラも目新しさがなくなってきている。

前向きな動きとしては、農林水産省が4月26日に「野菜を食べようプロジェクト」の一環で、野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタート。野菜の摂取量平均は280gで目標とする野菜摂取量(350g)に足りない70gを漬物でカバーしようというもので、漬物は生の野菜よりもかさが減って効率よく食物繊維等を摂取できるため、国が漬物の摂取を推奨することを明示している。

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)が協力して作成した「漬物で野菜を食べよう!」のチラシには、生野菜換算で70gに相当する分を分かりやすく写真と数字(重量と食塩量)が掲載されている。「白菜のキムチ」と「白菜の浅漬け」はともに35gで、生野菜の半分の量で食物繊維を摂取することができる。

中くらいのレタス1個が約350gで、これを毎日食べることは現実的には難しい。キムチや浅漬は漬物の中でも最も食卓に馴染みやすく、身近な存在でもある。健康維持のためにも毎日の食生活の中にキムチや浅漬、漬物を取り入れる古くて新しい食習慣の構築を広く呼びかけていく必要がある。

コロナ禍で巣ごもり需要が増加し、キムチは2020年、2021年に特需が発生した。2022年は反動減も見られたが、2023年はV字回復。コロナ前(2019年)と比べると首都圏では約20%増で推移しており、売場のアイテム数も増加。現在は第4次韓流ブームが到来しており、キムチを含めた韓国食材の売場も広がっている。

発酵食品であるキムチは食物繊維に加え、整腸作用や免疫力アップなど機能性に優れる植物性乳酸菌を豊富に含んでいることが大きな魅力。そのまま食べることはもちろん、チャーハンや鍋の他、幅広いメニューに料理素材として利用できることも特徴だ。2022年は落ち着いた動きとなったが、機能性や汎用性の高さなどが見直されて復調。常備菜としての利用も増加しており、「食卓にキムチのある生活」が浸透してきている。

韓国輸入キムチ、本格的な国産キムチ、甘口タイプのキムチ、浅漬風のキムチ、大容量タイプ、食べ切りタイプなど、豊富なラインナップから好みや用途によって選ぶことができ、多様なニーズに対応している。

売れ行きが好調となっている一方で、ネガティブな動きもある。原材料をはじめ、副資材関係、人件費や電気代、物流費などあらゆる製造コストが上昇している中、値上げとは逆の価格訴求の動きが目立っている。大手NB商品が特売で99円(180g)で販売されているケースもあった。競争が激しいがゆえに時代の流れに逆行する形となっており、メーカーの利益を圧迫している。キムチは漬物売場の顔となっているだけに、今後の動向が注視される。

浅漬は良くも悪くも大きな波がないものの、コロナ前と同水準か微減傾向が続いている。主力の白菜、胡瓜、茄子など定番品はしっかりと並んでいるが、賞味期限が短いことや他のカテゴリーが好調となっているあおりを受け、売場が狭まってきている。そのため、季節商材や新商品が売場に入る隙間がなく、新素材として注目されたブロッコリーやオクラも目新しさがなくなってきている。

前向きな動きとしては、農林水産省が4月26日に「野菜を食べようプロジェクト」の一環で、野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタート。野菜の摂取量平均は280gで目標とする野菜摂取量(350g)に足りない70gを漬物でカバーしようというもので、漬物は生の野菜よりもかさが減って効率よく食物繊維等を摂取できるため、国が漬物の摂取を推奨することを明示している。

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)が協力して作成した「漬物で野菜を食べよう!」のチラシには、生野菜換算で70gに相当する分を分かりやすく写真と数字(重量と食塩量)が掲載されている。「白菜のキムチ」と「白菜の浅漬け」はともに35gで、生野菜の半分の量で食物繊維を摂取することができる。

中くらいのレタス1個が約350gで、これを毎日食べることは現実的には難しい。キムチや浅漬は漬物の中でも最も食卓に馴染みやすく、身近な存在でもある。健康維持のためにも毎日の食生活の中にキムチや浅漬、漬物を取り入れる古くて新しい食習慣の構築を広く呼びかけていく必要がある。

【2023(令和5)年5月21日第5129号1、3~5面、12面】

特集企業はこちら

<深谷特集> 原料拠点として存在感 新紙幣で渋沢フィーバー続く

埼玉県深谷市は多くの漬物メーカーが点在する〝関東の漬物処〟として知られる。

深谷市は一昨年、NHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一の出身地として注目が集まり、渋沢栄一記念館や旧渋沢邸「中の家(なかんち)」といった関連施設が人気の観光スポットとなった。

渋沢栄一は来年2024年より新一万円札の肖像画として描かれることが決まっており、渋沢フィーバーはまだまだ続く。

深谷市内の漬物業発展のきっかけは昭和30年頃に遡る。東京練馬で作られていた練馬大根が、都市化により深谷へ産地移動してきたことにより、たくあん作りが盛んになった。昭和50年代には最盛期を迎え、漬物業者は約80軒にもなり、関東一の漬物生産地として知られるようになった。現在でも、岡部地区を中心に多くの漬物業者が事業を展開している。生産者の減少や異常気象により漬物原料の手当てが難しくなる中、深谷市は関東の原料拠点としても、その存在感が増している。

全国有数の〝野菜のまち”としても知られる深谷市では近年、〝ベジタブルテーマパークフカヤ〟構想を掲げ、野菜を切り口にした街作りを行う。昨年5月には、キユーピー株式会社が手掛ける複合施設「深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム」がオープン。園内では、体験農園や野菜教室など野菜をテーマにした様々な楽しみ方が出来るとあって多くの家族連れから人気を集めている。

野菜を効率よく摂取できる手段と言えば漬物だ。農林水産省では4月より、1日当たりの野菜摂取量の平均値280g程度を、目標値の350gに近づけることを目的とした「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタートした。〝野菜のまち〟深谷においても、この取組が広がることで、漬物産業の存在感がさらに高まることが期待される。

深谷市の漬物、豆腐、蒟蒻メーカーの取組を取材した。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年5月21日第5129号1、6~7面】

深谷市は一昨年、NHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一の出身地として注目が集まり、渋沢栄一記念館や旧渋沢邸「中の家(なかんち)」といった関連施設が人気の観光スポットとなった。

渋沢栄一は来年2024年より新一万円札の肖像画として描かれることが決まっており、渋沢フィーバーはまだまだ続く。

深谷市内の漬物業発展のきっかけは昭和30年頃に遡る。東京練馬で作られていた練馬大根が、都市化により深谷へ産地移動してきたことにより、たくあん作りが盛んになった。昭和50年代には最盛期を迎え、漬物業者は約80軒にもなり、関東一の漬物生産地として知られるようになった。現在でも、岡部地区を中心に多くの漬物業者が事業を展開している。生産者の減少や異常気象により漬物原料の手当てが難しくなる中、深谷市は関東の原料拠点としても、その存在感が増している。

全国有数の〝野菜のまち”としても知られる深谷市では近年、〝ベジタブルテーマパークフカヤ〟構想を掲げ、野菜を切り口にした街作りを行う。昨年5月には、キユーピー株式会社が手掛ける複合施設「深谷テラス ヤサイな仲間たちファーム」がオープン。園内では、体験農園や野菜教室など野菜をテーマにした様々な楽しみ方が出来るとあって多くの家族連れから人気を集めている。

野菜を効率よく摂取できる手段と言えば漬物だ。農林水産省では4月より、1日当たりの野菜摂取量の平均値280g程度を、目標値の350gに近づけることを目的とした「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタートした。〝野菜のまち〟深谷においても、この取組が広がることで、漬物産業の存在感がさらに高まることが期待される。

深谷市の漬物、豆腐、蒟蒻メーカーの取組を取材した。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年5月21日第5129号1、6~7面】

特集企業はこちら

<茄子特集> 本格シーズン到来で期待

5月に入ると広い範囲で夏を思わせる暑さとなり、関東では気温が30度を超えて真夏日を記録したエリアもある。

例年以上の大型連休となったゴールデンウイークは、外国人も含めて多くの人が観光地を訪れ賑わいを見せた。

漬物売場では、初夏の訪れとともに季節感を演出する茄子漬のアイテムが売場を彩る。

定番の姿物を中心に、蓋を開けるだけで食べられるカップ製品、サラダ感覚で食べられる皮むきのカットタイプやスライスタイプ、他の素材を合わせたミックスタイプ、一口タイプの小茄子など、お得感、簡便性、家飲みのおつまみといった様々なニーズに対応し、幅広いアイテムがラインナップされている。

夏野菜の代表格でもある茄子の漬物は、5月から9月に大幅に需要が増加。これから本格シーズンを迎える。

2020年は巣ごもり消費が増加し、茄子漬の需要も大幅に伸長。2021年と2022年は反動減の動きが見られたが、コロナ前の2019年比では10%~20%増となっており、消費者に引き続き支持されていることがうかがえる。これから旬の商材としての魅力を発揮する季節となるだけに、更なる期待が寄せられている。

原料の確保は大きな課題となっている。ここ数年、国内の産地では天候不良の影響で計画していた数量を確保することができなかった時期もある。海外の産地ではコロナの影響で作付や収穫が不安定な状況となっていた。今年は国内外の産地で天候などの影響を受けておらず、需要期に向けて順調な生育となっており原料の安定供給が期待されている。

4月25日に気象庁が発表した3カ月予報によると、日本は暖かい空気に覆われやすいため、向こう3カ月の気温は東・西日本と沖縄・奄美で高く、北日本で平年並か高い。

向こう3カ月の降水量は、全国的にほぼ平年並となっており、初夏から夏本番にかけて暑くなることが予想されている。

過去の実績から見ても茄子漬は暑くなればなるほど売れるため、熱い動きになることが期待されている。

【2023(令和5)年5月11日第5128号1,6面】

例年以上の大型連休となったゴールデンウイークは、外国人も含めて多くの人が観光地を訪れ賑わいを見せた。

漬物売場では、初夏の訪れとともに季節感を演出する茄子漬のアイテムが売場を彩る。

定番の姿物を中心に、蓋を開けるだけで食べられるカップ製品、サラダ感覚で食べられる皮むきのカットタイプやスライスタイプ、他の素材を合わせたミックスタイプ、一口タイプの小茄子など、お得感、簡便性、家飲みのおつまみといった様々なニーズに対応し、幅広いアイテムがラインナップされている。

夏野菜の代表格でもある茄子の漬物は、5月から9月に大幅に需要が増加。これから本格シーズンを迎える。

2020年は巣ごもり消費が増加し、茄子漬の需要も大幅に伸長。2021年と2022年は反動減の動きが見られたが、コロナ前の2019年比では10%~20%増となっており、消費者に引き続き支持されていることがうかがえる。これから旬の商材としての魅力を発揮する季節となるだけに、更なる期待が寄せられている。

原料の確保は大きな課題となっている。ここ数年、国内の産地では天候不良の影響で計画していた数量を確保することができなかった時期もある。海外の産地ではコロナの影響で作付や収穫が不安定な状況となっていた。今年は国内外の産地で天候などの影響を受けておらず、需要期に向けて順調な生育となっており原料の安定供給が期待されている。

4月25日に気象庁が発表した3カ月予報によると、日本は暖かい空気に覆われやすいため、向こう3カ月の気温は東・西日本と沖縄・奄美で高く、北日本で平年並か高い。

向こう3カ月の降水量は、全国的にほぼ平年並となっており、初夏から夏本番にかけて暑くなることが予想されている。

過去の実績から見ても茄子漬は暑くなればなるほど売れるため、熱い動きになることが期待されている。

【2023(令和5)年5月11日第5128号1,6面】

特集企業はこちら

<漬物の素・夏の甘酒特集>ぬか漬けシーズン到来

5月8日「ぬか漬けの日」

5月8日は「ぬか漬けの日」。

日本いりぬか工業会により、夏野菜が多く出回り、春夏のぬか漬けシーズンのスタートとなるタイミングに合わせて2015年に制定された。今年もぬか漬けの本格シーズンを迎え、いりぬか、ぬか床製品を取り揃える漬物の素コーナーの盛り上がりに期待がかかる。

コロナ禍を経てぬか漬けファンは拡大している。巣ごもり消費により、新たにぬか漬けにチャレンジする人が増加。SNSを通じて若年層にもぬか漬けの魅力が広がった。

ぬか漬けは多くの栄養素を含む健康食品として知られる。江戸時代に脚気が流行した際に、その被害を防いだ食品はぬか漬けだった。ビタミンB1の欠乏が原因で起こる脚気の予防には、米ぬかのビタミンB1を吸収したぬか漬けを食べることが有効だった。

発酵食品であるぬか漬けは植物性乳酸菌の宝庫であり、免疫力向上や便秘解消効果の他、酵素による老化防止や美容効果も期待できる。植物性乳酸菌は、ヨーグルトなどに含まれる動物性乳酸菌に比べ、熱や酸に強く腸内に長く生き残ることができるため、毎日摂取することによる腸内環境改善効果も大きい。こうした健康性がメディア等を通じて広く紹介され、ぬか漬けの健康性への認知度が高まった。

巣ごもり需要の影響もあり、いりぬか、ぬか床製品の売上は2020年、2021年に拡大したものの、感染状況の落ち着きと共に、現在はコロナ前と同水準の売上に戻りつつある。だが、健康性の認知が進んだことや若い世代のファン層が増えたこと、家庭で残った野菜をぬか床で漬ければ捨てずに食べられるため、食品ロス削減に貢献できることも魅力で、今後もいりぬか、ぬか床製品のポテンシャルは大きい。

また、浅漬やキムチ等の各種漬物の素も、好きな野菜で手軽にオリジナルの漬物を作れることもあり、家飲み需要の拡大により需要が増加している。奈良漬をはじめ、わさび漬やからし漬などにも利用される酒粕も観光業の回復と共に、復調の兆しが見える。

夏の売場でも定番となっている甘酒は、ブームとなった2016年ほどの勢いはないものの、「飲む点滴」と言われるほど高い栄養価があり、熱中症対策や夏バテ防止のアイテムとして支持されている。濃縮タイプは水などで割って甘酒にする他、調味料としての使用やスイーツの生地に混ぜ込むなど、幅広い用途で利用されている。(藤井大碁)

日本いりぬか工業会により、夏野菜が多く出回り、春夏のぬか漬けシーズンのスタートとなるタイミングに合わせて2015年に制定された。今年もぬか漬けの本格シーズンを迎え、いりぬか、ぬか床製品を取り揃える漬物の素コーナーの盛り上がりに期待がかかる。

コロナ禍を経てぬか漬けファンは拡大している。巣ごもり消費により、新たにぬか漬けにチャレンジする人が増加。SNSを通じて若年層にもぬか漬けの魅力が広がった。

ぬか漬けは多くの栄養素を含む健康食品として知られる。江戸時代に脚気が流行した際に、その被害を防いだ食品はぬか漬けだった。ビタミンB1の欠乏が原因で起こる脚気の予防には、米ぬかのビタミンB1を吸収したぬか漬けを食べることが有効だった。

発酵食品であるぬか漬けは植物性乳酸菌の宝庫であり、免疫力向上や便秘解消効果の他、酵素による老化防止や美容効果も期待できる。植物性乳酸菌は、ヨーグルトなどに含まれる動物性乳酸菌に比べ、熱や酸に強く腸内に長く生き残ることができるため、毎日摂取することによる腸内環境改善効果も大きい。こうした健康性がメディア等を通じて広く紹介され、ぬか漬けの健康性への認知度が高まった。

巣ごもり需要の影響もあり、いりぬか、ぬか床製品の売上は2020年、2021年に拡大したものの、感染状況の落ち着きと共に、現在はコロナ前と同水準の売上に戻りつつある。だが、健康性の認知が進んだことや若い世代のファン層が増えたこと、家庭で残った野菜をぬか床で漬ければ捨てずに食べられるため、食品ロス削減に貢献できることも魅力で、今後もいりぬか、ぬか床製品のポテンシャルは大きい。

また、浅漬やキムチ等の各種漬物の素も、好きな野菜で手軽にオリジナルの漬物を作れることもあり、家飲み需要の拡大により需要が増加している。奈良漬をはじめ、わさび漬やからし漬などにも利用される酒粕も観光業の回復と共に、復調の兆しが見える。

夏の売場でも定番となっている甘酒は、ブームとなった2016年ほどの勢いはないものの、「飲む点滴」と言われるほど高い栄養価があり、熱中症対策や夏バテ防止のアイテムとして支持されている。濃縮タイプは水などで割って甘酒にする他、調味料としての使用やスイーツの生地に混ぜ込むなど、幅広い用途で利用されている。(藤井大碁)

【2023(令和5)年5月1日第5127号4・6~9面】

特集企業はこちら

<漬物グランプリ2023特集> 金賞以上確定の14品を発表

各賞は4月29日に発表

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は12日、「漬物グランプリ2023」の法人の部において、金賞以上の受賞が確定した14品を発表(別掲)した。

全国の名産品、特産品、オリジナリティー溢れるこだわりの漬物が揃い、この14品の中からグランプリ1作品(農林水産大臣賞)、準グランプリ各部門より1作品(農林水産省大臣官房長賞)、地域特産品特別賞1作品が選出される。なお、上記3賞以外の10作品は金賞となる。

各賞の結果は、4月29日に東京ビッグサイトで開催される第16回ホビークッキングフェア2023内で行われる「漬物グランプリ2023」特設ステージでの表彰式にて発表される。

法人の部は「本漬部門」と「浅漬・キムチ部門」の2部門で、応募総数は107作品。1次審査は2月下旬から3月上旬に全国5ブロックで実施し、本漬部門28品、浅漬・キムチ部門21品の計49品が通過。3月30日に最終審査が行われ、金賞以上の14品が選出された。

法人の部は東京家政大学院客員教授の宮尾茂雄氏を審査委員長とした6人の審査委員で審査を実施。個人の部では、全漬連の野﨑会長を含めた7人が審査委員を務めた。

審査方法は審査委員による書類・実食による審査。審査は①彩り(見た目・ネーミング・考え方)、②素材の性質(機能性・地域性・時代性)、③味覚(味・香り・食感)、④安全性(生産・製造工程)、⑤販売価格(コストパフォーマンス)の5項目を各10点満点で採点。得点数を集計した後、審査委員による合議を行い、各賞が選出された。

漬物グランプリは「漬物のPR」という業界における共通課題をテーマとしており、重要な事業として位置付けられている。全漬連の野﨑会長は3月30日、最終審査を控える審査委員に対し、「漬物グランプリは漬物の販売促進につながる大きなイベントと位置付けている。賞を受賞した商品には冠がつくので、審査委員の方におかれましては基本的な考え方として売れる商品を選出するような審査をしていただきたいと思っている。これまでの流れを見ると、その成果はあまり出ていないと感じているので、よろしくお願いします」と要望していた。

全漬連ブースでは組合加盟企業の協力(協賛)により、2019年以来、4年ぶりに全国の名産漬物の試食・販売を実施する。昨年は販売のみ行うことができたが、試食の提供は中止としていた。今年は見た目だけでなく、味でも全国の漬物をPRすることが可能で、需要拡大につながる効果が期待されている。

なお、1次審査通過作品は「銀賞」以上が確定し、受賞ロゴが授与される。また、グランプリ、準グランプリ、地域特産品特別賞、金賞についても、それぞれ受賞ロゴが授与される。

【2023(令和5)年4月21日第5126号1、8~10面】

「漬物グランプリ2023」食料新聞電子版 特設ページ

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1281/

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は12日、「漬物グランプリ2023」の法人の部において、金賞以上の受賞が確定した14品を発表(別掲)した。

全国の名産品、特産品、オリジナリティー溢れるこだわりの漬物が揃い、この14品の中からグランプリ1作品(農林水産大臣賞)、準グランプリ各部門より1作品(農林水産省大臣官房長賞)、地域特産品特別賞1作品が選出される。なお、上記3賞以外の10作品は金賞となる。

各賞の結果は、4月29日に東京ビッグサイトで開催される第16回ホビークッキングフェア2023内で行われる「漬物グランプリ2023」特設ステージでの表彰式にて発表される。

法人の部は「本漬部門」と「浅漬・キムチ部門」の2部門で、応募総数は107作品。1次審査は2月下旬から3月上旬に全国5ブロックで実施し、本漬部門28品、浅漬・キムチ部門21品の計49品が通過。3月30日に最終審査が行われ、金賞以上の14品が選出された。

法人の部は東京家政大学院客員教授の宮尾茂雄氏を審査委員長とした6人の審査委員で審査を実施。個人の部では、全漬連の野﨑会長を含めた7人が審査委員を務めた。

審査方法は審査委員による書類・実食による審査。審査は①彩り(見た目・ネーミング・考え方)、②素材の性質(機能性・地域性・時代性)、③味覚(味・香り・食感)、④安全性(生産・製造工程)、⑤販売価格(コストパフォーマンス)の5項目を各10点満点で採点。得点数を集計した後、審査委員による合議を行い、各賞が選出された。

漬物グランプリは「漬物のPR」という業界における共通課題をテーマとしており、重要な事業として位置付けられている。全漬連の野﨑会長は3月30日、最終審査を控える審査委員に対し、「漬物グランプリは漬物の販売促進につながる大きなイベントと位置付けている。賞を受賞した商品には冠がつくので、審査委員の方におかれましては基本的な考え方として売れる商品を選出するような審査をしていただきたいと思っている。これまでの流れを見ると、その成果はあまり出ていないと感じているので、よろしくお願いします」と要望していた。

全漬連ブースでは組合加盟企業の協力(協賛)により、2019年以来、4年ぶりに全国の名産漬物の試食・販売を実施する。昨年は販売のみ行うことができたが、試食の提供は中止としていた。今年は見た目だけでなく、味でも全国の漬物をPRすることが可能で、需要拡大につながる効果が期待されている。

なお、1次審査通過作品は「銀賞」以上が確定し、受賞ロゴが授与される。また、グランプリ、準グランプリ、地域特産品特別賞、金賞についても、それぞれ受賞ロゴが授与される。

【2023(令和5)年4月21日第5126号1、8~10面】

「漬物グランプリ2023」食料新聞電子版 特設ページ

https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1281/

特集企業はこちら

<泉州水なす漬特集>希少性強い「大阪の宝」

原料高止まりで各社値上げ

今年も泉州水なす漬のシーズンが始まった。

水なすはアクが少なく、みずみずしい果肉には甘みがある。りんごのような甘みを持つため、元は「蜜ナス」と呼ばれたとする説さえある。

この甘くみずみずしい水なすを作るには泉州地域の温暖な気候、潮風の吹く立地、ため池が多く水分の多い土壌などの条件が必要とされる。天候の影響を受けやすく、泉州地域以外の土壌では品質が保てない非常に繊細な素材であることは、栽培拡大の障壁になっている。しかしそれゆえに、希少性・地域性が保たれ、地位を向上させた面もあるだろう。

大阪府がまとめた「大阪府の農業データ」によれば、平成26年の水なす栽培面積は44haだったのが、令和元年には47haに増加。収穫量は3489tに上った(泉佐野市、岸和田市、貝塚市の合計)。粗生産額は10億円超、漬物加工を含めた総販売額は30億円超と推計される。

漬物としては数少ない成長を続けるカテゴリであり大阪府漬物事業協同組合(林野雅史理事長)が「大阪の宝」と呼ぶほどだ。

今年の原料動向に目を向けると、数量は確保できているものの、原料価格は例年より1個当たり10~20円も上昇している。肥料やハウス内を加温するための燃料が高騰していることが背景にある。これを受け各社は価格改定を実施している。

消費者の節約志向が強まっているが、嗜好品としての立ち位置が強い水なす漬は価格よりも味で選ばれる商材の一つ。夏の漬物売場をリードする存在として、期待がかかる。

(大阪支社・小林悟空)

水なすはアクが少なく、みずみずしい果肉には甘みがある。りんごのような甘みを持つため、元は「蜜ナス」と呼ばれたとする説さえある。

この甘くみずみずしい水なすを作るには泉州地域の温暖な気候、潮風の吹く立地、ため池が多く水分の多い土壌などの条件が必要とされる。天候の影響を受けやすく、泉州地域以外の土壌では品質が保てない非常に繊細な素材であることは、栽培拡大の障壁になっている。しかしそれゆえに、希少性・地域性が保たれ、地位を向上させた面もあるだろう。

大阪府がまとめた「大阪府の農業データ」によれば、平成26年の水なす栽培面積は44haだったのが、令和元年には47haに増加。収穫量は3489tに上った(泉佐野市、岸和田市、貝塚市の合計)。粗生産額は10億円超、漬物加工を含めた総販売額は30億円超と推計される。

漬物としては数少ない成長を続けるカテゴリであり大阪府漬物事業協同組合(林野雅史理事長)が「大阪の宝」と呼ぶほどだ。

今年の原料動向に目を向けると、数量は確保できているものの、原料価格は例年より1個当たり10~20円も上昇している。肥料やハウス内を加温するための燃料が高騰していることが背景にある。これを受け各社は価格改定を実施している。

消費者の節約志向が強まっているが、嗜好品としての立ち位置が強い水なす漬は価格よりも味で選ばれる商材の一つ。夏の漬物売場をリードする存在として、期待がかかる。

(大阪支社・小林悟空)

【2023(令和5)年4月21日第5126号1、4・5面】

特集企業はこちら

<調理食品特集> 佃煮、煮豆 新しい価値創出へ

素材の組合せがヒット商品生む

佃煮、煮豆を始めとする調理食品業界が大きな岐路に立たされている。近年の不漁や不作に加え、コロナ禍やウクライナ侵攻による海外原料の高騰、電気代やガス代の上昇といった様々なコスト増により、メーカーを取り巻く環境はかつてない程、厳しい状況となっている。

各メーカーでは、価格改定を実施しているものの、相次ぐコストアップにそのペースが追いつかず、コスト上昇分を吸収するまでには至っていない。佃煮、煮豆の伝統食文化を守るためにも、さらなる価格改定が必要不可欠となっている。

調理食品業界を取り巻く環境が厳しい一方で、佃煮の動きは堅調だ。総務省家計調査によると、今年2月まで発表されている「魚介のつくだ煮」の全国1世帯当たりの品目別支出金額は、昨年9月以降6カ月連続で前年を上回っている。この6カ月の支出金額の上昇率は平均12%となり、値上げの影響はあるとしても、「魚介のつくだ煮」が売場で底堅い動きを示していることが分かる。

好調の要因はコロナ禍の巣ごもり需要を経て、佃煮や煮豆の美味しさが再認識されたことにある。水産物が軒並み不漁となる中、小売店では和日配売場だけでなく、鮮魚売場や塩干売場においても佃煮を展開し、好評を博している。煮豆も毎日食べるヘビーユーザーが多く存在しており、安定した売上を保っている。

物価上昇により節約志向が強まる中、少量でもご飯をたくさん食べることができるおかずとして、佃煮や煮豆の価値は今後さらに高まることが予想される。

コスト増と共にメーカーを悩ませているのが原料不足だ。近年、小女子やサンマといった原料が不漁により高騰。高い安いではなく、手に入らない原料も出始めている。こうした状況の中、メーカー各社では、確保できる原料で炊くという柔軟な姿勢と新しい商品開発のアイデアが求められている。

今では定番の佃煮製品となった、くるみ小女子、山菜あさり、子持ちきくらげ、たらこ昆布といった製品にも、初めて開発を手掛けた〝生みの親〟がいる。こうした製品は、開発メーカーが美味しいという揺るぎない信念を持ち、粘り強く販売を続けた結果、全国の売場に浸透した。

原料難の今だからこそ、新たな素材の組合せによりこうしたヒット商品を生み出すチャンスが到来している。

厳しい環境の中、次世代に佃煮や煮豆といった日本の伝統食文化を繋いでいくためにも、ピンチをチャンスに変え、新しい価値を創出していきたい。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年4月11日第5125号3~9、12面】

各メーカーでは、価格改定を実施しているものの、相次ぐコストアップにそのペースが追いつかず、コスト上昇分を吸収するまでには至っていない。佃煮、煮豆の伝統食文化を守るためにも、さらなる価格改定が必要不可欠となっている。

調理食品業界を取り巻く環境が厳しい一方で、佃煮の動きは堅調だ。総務省家計調査によると、今年2月まで発表されている「魚介のつくだ煮」の全国1世帯当たりの品目別支出金額は、昨年9月以降6カ月連続で前年を上回っている。この6カ月の支出金額の上昇率は平均12%となり、値上げの影響はあるとしても、「魚介のつくだ煮」が売場で底堅い動きを示していることが分かる。

好調の要因はコロナ禍の巣ごもり需要を経て、佃煮や煮豆の美味しさが再認識されたことにある。水産物が軒並み不漁となる中、小売店では和日配売場だけでなく、鮮魚売場や塩干売場においても佃煮を展開し、好評を博している。煮豆も毎日食べるヘビーユーザーが多く存在しており、安定した売上を保っている。

物価上昇により節約志向が強まる中、少量でもご飯をたくさん食べることができるおかずとして、佃煮や煮豆の価値は今後さらに高まることが予想される。

コスト増と共にメーカーを悩ませているのが原料不足だ。近年、小女子やサンマといった原料が不漁により高騰。高い安いではなく、手に入らない原料も出始めている。こうした状況の中、メーカー各社では、確保できる原料で炊くという柔軟な姿勢と新しい商品開発のアイデアが求められている。

今では定番の佃煮製品となった、くるみ小女子、山菜あさり、子持ちきくらげ、たらこ昆布といった製品にも、初めて開発を手掛けた〝生みの親〟がいる。こうした製品は、開発メーカーが美味しいという揺るぎない信念を持ち、粘り強く販売を続けた結果、全国の売場に浸透した。

原料難の今だからこそ、新たな素材の組合せによりこうしたヒット商品を生み出すチャンスが到来している。

厳しい環境の中、次世代に佃煮や煮豆といった日本の伝統食文化を繋いでいくためにも、ピンチをチャンスに変え、新しい価値を創出していきたい。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年4月11日第5125号3~9、12面】

特集企業はこちら

栃木の魅力を発信する好機

日常生活や経済、消費動向に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルスは発生から3年余りが経過。政府は1月30日、新型コロナウイルスの感染法上の分類を5月8日から、季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることを決定するなど、規制はほぼなくなる。

また、政府の新型コロナウイルス対策の基本的対処方針が改定され、3月13日からマスクの着用が屋内外問わず「個人の判断」に委ねられることになった。学校現場においても新学期からマスクの着用を求めないことが基本方針となり、公共交通機関の車内でもマスクを着用しない人が増えている。

アフターコロナの動きは栃木県のメーカーにとって追い風となる。栃木県はがりや紅生姜など、業務用商品や観光土産品を供給するメーカーが多く、外食産業や観光業の復調と同じ足並みとなる。

企業によっても異なるが、2022年の生姜製品の出荷量は前年比で2桁増となっている。日光の2022年の観光客数も前年比10・6%増となっており、今後はインバウンド需要も期待される。

今年は栃木の魅力を全国に発信する絶好の機会が到来する。栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の青年部(遠藤栄一部長)は、10月17日にライトキューブ宇都宮で全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会(遠藤栄一大会会長、菅野嘉弘実行委員長)を開催する。

同大会では様々な企画が準備されているが、懇親会で漬物を料理素材としたメニューが提供される予定。3月15日に開催された同組合の総会では県内産の日本酒、焼酎、ワインなどの〝地酒〟と合わせて試食会が実施された。

開発が進む宇都宮の街並み、豊かな食材を利用したグルメ、日光東照宮や足利学校などの歴史的建造物と様々な魅力に溢れている栃木県。酢漬生産量日本一を誇り、「食」を通して日本を支える県内企業を特集した。

(千葉友寛)

【2023(令和5)年4月11日第5125号10~12面】

特集企業はこちら

<高菜漬特集> 伝統食品の存在感示す

不作傾向で原料ひっ迫が懸念

九州を代表する特産漬物「高菜漬」。この3年間は、コロナウイルス感染拡大のため外食向けの業務用や観光地での土産需要が大きな打撃を受けた。しかし、5月からの「5類」への引き下げを控え外食産業や観光業にもかつての賑わいが戻ってきている。

その一方で内食需要は底堅く、生協やスーパー向け商材は堅調な動きを続けている。また、首都圏でもコンビニ向けのおにぎりや、冷凍食品(炒飯、ピラフ、おにぎり等)での販路も確実に広がっている。

高菜漬は漬物の中でも油炒めやチャーハン、パスタ、鍋物など料理素材としての利用度が高い商材。各社とも、WebやSNSで積極的にレシピ提案し、その魅力の発信に努めている。ネット通販への対応も進み、売上は年々増加している。

一方で、農家の高齢化による高菜原料の減少は、数年前から続いているが、今期はさらに、生育期の低温に加え、1月下旬に全国を襲った「最強寒波」の影響を大きく受けた。

南九州(鹿児島・宮崎)でも、寒波と降雪の被害が出て、外葉が寒傷みを受けたため、1株当たりの重量が減少。成長の遅れもあって全体的に小ぶりとなっているため、地区によってバラつきはあるものの、反収は計画の2~3割減との予想が出ている。

北部九州(福岡・佐賀・熊本・大分・長崎)でも同様の傾向となっている。長崎県の島原半島では、高菜が立ったまま寒波で凍ってしまう被害が出て、反収は大幅減となる見込み。一方、福岡県南部(大分県寄り)の豊前地区は2月後半から持ち直しているなど、こちらも地区によって作柄に差が出ている模様だ。

北部九州は、福岡の瀬高地区など例年4月10日過ぎまで漬け込みが続くため、天候次第では回復も見込めるが、九州全体で見れば不作となることは確実。昨年も不作傾向だったため各社ともヒネ在庫に余裕はなく、業務用が回復してきているだけに、原料のひっ迫が懸念されている。

中国産を中心とする海外産原料も、為替や輸送費、現地人件費の上昇など複合的な要因から国産原料に近い水準の単価となっているものの、供給量は安定。業務用では海外産原料の比率を高めて対応するメーカーも出てくると思われる。

今後も、SDGsの観点からいっても、農家に生産意欲を維持してもらうためには、原料の買取価格を上げなければならず、利益の取れる製品作りが不可欠となる。

そのため各メーカーとも値上げに踏み切っており、量目変更で対応する企業もある。さらに、人手不足に対応した漬け込み方法の推進や、製造の効率化など課題は山積している。

しかし、漬け込みに使用されるウコンの健康性の認知度の高まりや、佐賀県の「相知(おうち)高菜」と熊本県の「阿蘇たかな漬」は、文化庁が制定している今後100年に向けて継続していくべき食品「100年フード」に認定されるなど、健康食品・伝統食品としての存在感を示している。

そのような中、高菜漬メーカー各社の動向を特集した。

(菰田隆行・小林悟空)

【2023(令和5)年4月1日第5124号1、4~7面】

九州を代表する特産漬物「高菜漬」。この3年間は、コロナウイルス感染拡大のため外食向けの業務用や観光地での土産需要が大きな打撃を受けた。しかし、5月からの「5類」への引き下げを控え外食産業や観光業にもかつての賑わいが戻ってきている。

その一方で内食需要は底堅く、生協やスーパー向け商材は堅調な動きを続けている。また、首都圏でもコンビニ向けのおにぎりや、冷凍食品(炒飯、ピラフ、おにぎり等)での販路も確実に広がっている。

高菜漬は漬物の中でも油炒めやチャーハン、パスタ、鍋物など料理素材としての利用度が高い商材。各社とも、WebやSNSで積極的にレシピ提案し、その魅力の発信に努めている。ネット通販への対応も進み、売上は年々増加している。

一方で、農家の高齢化による高菜原料の減少は、数年前から続いているが、今期はさらに、生育期の低温に加え、1月下旬に全国を襲った「最強寒波」の影響を大きく受けた。

南九州(鹿児島・宮崎)でも、寒波と降雪の被害が出て、外葉が寒傷みを受けたため、1株当たりの重量が減少。成長の遅れもあって全体的に小ぶりとなっているため、地区によってバラつきはあるものの、反収は計画の2~3割減との予想が出ている。

北部九州(福岡・佐賀・熊本・大分・長崎)でも同様の傾向となっている。長崎県の島原半島では、高菜が立ったまま寒波で凍ってしまう被害が出て、反収は大幅減となる見込み。一方、福岡県南部(大分県寄り)の豊前地区は2月後半から持ち直しているなど、こちらも地区によって作柄に差が出ている模様だ。

北部九州は、福岡の瀬高地区など例年4月10日過ぎまで漬け込みが続くため、天候次第では回復も見込めるが、九州全体で見れば不作となることは確実。昨年も不作傾向だったため各社ともヒネ在庫に余裕はなく、業務用が回復してきているだけに、原料のひっ迫が懸念されている。

中国産を中心とする海外産原料も、為替や輸送費、現地人件費の上昇など複合的な要因から国産原料に近い水準の単価となっているものの、供給量は安定。業務用では海外産原料の比率を高めて対応するメーカーも出てくると思われる。

今後も、SDGsの観点からいっても、農家に生産意欲を維持してもらうためには、原料の買取価格を上げなければならず、利益の取れる製品作りが不可欠となる。

そのため各メーカーとも値上げに踏み切っており、量目変更で対応する企業もある。さらに、人手不足に対応した漬け込み方法の推進や、製造の効率化など課題は山積している。

しかし、漬け込みに使用されるウコンの健康性の認知度の高まりや、佐賀県の「相知(おうち)高菜」と熊本県の「阿蘇たかな漬」は、文化庁が制定している今後100年に向けて継続していくべき食品「100年フード」に認定されるなど、健康食品・伝統食品としての存在感を示している。

そのような中、高菜漬メーカー各社の動向を特集した。

(菰田隆行・小林悟空)

【2023(令和5)年4月1日第5124号1、4~7面】

特集企業はこちら

やや遅咲きで満開迎える

紀州梅産地の開花状況は、開花期、満開期ともにやや遅く、ここまでの状況は順調にきている。今後、遅霜や干ばつ、季節外れの豪雨など大きな気候の影響を受けなければ良い作柄になると予測されている。

農作物の豊作は誰もが期待することだが、今年の紀州梅産地の状況は異なる。梅は塩漬すると数年保存できるため、原料として長期間保管しておくことができる。紀州では一昨年が豊作、昨年が平年作と2年連続で作柄が良かったことと梅干しの売れ行きが低調だったため、産地の原料在庫は余裕がある状況となっている。

農家も含めて塩漬するタンクが空いていない業者も多く、青果向けの市場や需要が一気に拡大することも考えにくいことから、今年は収穫された梅が行き場を失う可能性を危惧する声も上がっている。

梅干しの売れ行きが低調な要因として、不作年となった2017年と2019年の値上げにより、価格帯が上昇したことで嗜好性がより高まったことが上げられる。嗜好性が高い商品は高付加価値として認識される一方で、日常的に食べるものからは外れるため、相対的に需要の減少につながる可能性がある。

また、コロナ禍で巣ごもり消費が増加し、量販店における漬物は特需的な動きとなったが、梅干しは浅漬とともに増加率が最も低く、特需の恩恵がほぼなかった。健康食品としてのイメージが強く持たれているものの、生活や働く環境の変化、将来不安などを抱える人が増加し、高価格帯の商品は避けられる状況となった。また、ウィズコロナ、アフターコロナの状況となった現在は、物価高による節約志向が高まり、買い控えの対象となっている。

「量があれば価格を下げて売ればいい」という単純な問題ではない。製品価格を下げる、ということは青梅(青果向け)や原料の価格も下がることになり、農家の収入減にもつながる。梅農家も他の農作物と同様に、高齢化や後継者不足が問題となっており、一定水準の価格が維持できなければ生産意欲が減退し、翌年以降の収穫量に影響が出てくる。

梅は一定以上の実をつけるまでに5、6年かかるため、作付を増やして次の年にカバーすることができない。梅は産地保護の観点からも5年、10年、20年といったスパンで対応することが求められている。

「梅干し難民」と呼ばれる人達がいる。欲しい梅干しが見つからない人やどの梅干しを買えば良いのか分からない人のことを指す。梅干しは漬物売場で最も価格差が大きい品目だが、その違いを明確に把握している人は少ない。

基本的には原料の等級の違いが価格に反映されているのだが、消費者が見た目だけで判断するのは難しい。価値と価格のバランスが分からなければ、安価な商品を手に取るのは当然かもしれないが、今こそその流れを変える必要がある。

紀州みなべ梅干協同組合と紀州田辺梅干協同組合で組織する「特選梅干認定審査委員会」では、最高品質の紀州梅干しを認定する取組を行っており、特選マークが付された製品は、印南町・みなべ町・田辺市・西牟婁郡で生産された梅干しであり、「紀州梅の会」が定めた梅干しの選別基準でA級の品質を有する梅干しを100%使用し、両梅干協同組合に加盟する企業が製造した紀州梅干し製品であることが示されている。

美味しい梅干しの証で、見た目で差別化を図ることができる特選マークの製品は、主に贈答向けのギフトや通販に用いられる他、量販店でも販売されている。高価格帯ではあるものの、味と品質は最高ランクに位置し、一度食べたらその違いが分かる。

産地ではつぶれ梅や梅肉に使用される低級品の原料価格が2020年に高騰したため、買手がいない、という課題も浮上。そのため、魅力である価格訴求ができないつぶれ梅の市場は縮小し、売場における製品の秀品率は高まっている。

「特撰マーク」は梅産地が自信を持って「美味しい梅干しのマーク」と言えるものだが、まだまだ認知度が低く、課題となっている。

梅の魅力を発信するためにも価値を訴求し続けることが重要で、これまで以上に積極的なPRが必要とされている。

【2023(令和5)年3月21日第5123号1、2~7面】

農作物の豊作は誰もが期待することだが、今年の紀州梅産地の状況は異なる。梅は塩漬すると数年保存できるため、原料として長期間保管しておくことができる。紀州では一昨年が豊作、昨年が平年作と2年連続で作柄が良かったことと梅干しの売れ行きが低調だったため、産地の原料在庫は余裕がある状況となっている。

農家も含めて塩漬するタンクが空いていない業者も多く、青果向けの市場や需要が一気に拡大することも考えにくいことから、今年は収穫された梅が行き場を失う可能性を危惧する声も上がっている。

梅干しの売れ行きが低調な要因として、不作年となった2017年と2019年の値上げにより、価格帯が上昇したことで嗜好性がより高まったことが上げられる。嗜好性が高い商品は高付加価値として認識される一方で、日常的に食べるものからは外れるため、相対的に需要の減少につながる可能性がある。

また、コロナ禍で巣ごもり消費が増加し、量販店における漬物は特需的な動きとなったが、梅干しは浅漬とともに増加率が最も低く、特需の恩恵がほぼなかった。健康食品としてのイメージが強く持たれているものの、生活や働く環境の変化、将来不安などを抱える人が増加し、高価格帯の商品は避けられる状況となった。また、ウィズコロナ、アフターコロナの状況となった現在は、物価高による節約志向が高まり、買い控えの対象となっている。

「量があれば価格を下げて売ればいい」という単純な問題ではない。製品価格を下げる、ということは青梅(青果向け)や原料の価格も下がることになり、農家の収入減にもつながる。梅農家も他の農作物と同様に、高齢化や後継者不足が問題となっており、一定水準の価格が維持できなければ生産意欲が減退し、翌年以降の収穫量に影響が出てくる。

梅は一定以上の実をつけるまでに5、6年かかるため、作付を増やして次の年にカバーすることができない。梅は産地保護の観点からも5年、10年、20年といったスパンで対応することが求められている。

「梅干し難民」と呼ばれる人達がいる。欲しい梅干しが見つからない人やどの梅干しを買えば良いのか分からない人のことを指す。梅干しは漬物売場で最も価格差が大きい品目だが、その違いを明確に把握している人は少ない。

基本的には原料の等級の違いが価格に反映されているのだが、消費者が見た目だけで判断するのは難しい。価値と価格のバランスが分からなければ、安価な商品を手に取るのは当然かもしれないが、今こそその流れを変える必要がある。

紀州みなべ梅干協同組合と紀州田辺梅干協同組合で組織する「特選梅干認定審査委員会」では、最高品質の紀州梅干しを認定する取組を行っており、特選マークが付された製品は、印南町・みなべ町・田辺市・西牟婁郡で生産された梅干しであり、「紀州梅の会」が定めた梅干しの選別基準でA級の品質を有する梅干しを100%使用し、両梅干協同組合に加盟する企業が製造した紀州梅干し製品であることが示されている。

美味しい梅干しの証で、見た目で差別化を図ることができる特選マークの製品は、主に贈答向けのギフトや通販に用いられる他、量販店でも販売されている。高価格帯ではあるものの、味と品質は最高ランクに位置し、一度食べたらその違いが分かる。

産地ではつぶれ梅や梅肉に使用される低級品の原料価格が2020年に高騰したため、買手がいない、という課題も浮上。そのため、魅力である価格訴求ができないつぶれ梅の市場は縮小し、売場における製品の秀品率は高まっている。

「特撰マーク」は梅産地が自信を持って「美味しい梅干しのマーク」と言えるものだが、まだまだ認知度が低く、課題となっている。

梅の魅力を発信するためにも価値を訴求し続けることが重要で、これまで以上に積極的なPRが必要とされている。

【2023(令和5)年3月21日第5123号1、2~7面】

特集企業はこちら

<塩特集>塩業界に値上げの波 「適塩」活動で需要拡大へ

塩業界に値上げの波が押し寄せている。背景は、石炭や重油等の燃料費や海上輸送費の高騰、円安、包装資材など、あらゆる工程でのコストアップ。昨年、国内大手メーカーが二度にわたる業務用塩の値上げを実施した。家庭用食塩においても、塩事業センターが7月1日納品分からの値上げを発表しており、各社が夏にかけて家庭用食塩の値上げを実施する予定だ。

またコストアップに加えて業界の大きな課題になっているのが脱炭素の取組。政府は2030年度までに温室効果ガス46%削減(2013年度比)、2050年には実質排出ゼロとすることを目標に掲げており、塩業界においても製造や輸送時の燃料を削減する必要がある。

だが燃料を石炭や重油からクリーンエネルギーへ切り替えるためには、新たな設備が必要となり、それには莫大な時間と費用がかかる。業界団体では、エネルギー使用量を抑えるだけでなく、発生したCO2を別の物質に変換し活用する方法などを検討している。

塩は人間の健康の源であると同時に「食」の根幹をも為している。調味料としてはもちろん、防腐作用や脱水作用など様々な効果を持ちあらゆる食品作りで代替の利かない役割を担っている。必需品である塩は、かつて国家による専売制度が取られてきた。自由化が進められた後も「物価の優等生」として人々の生活を支えてきた。

日本の塩は高度な技術によって異物や汚染が極めて少ない。また結晶の大きさや、海のミネラルが含まれた藻塩、様々な味付けがされたフレーバー塩などがある。各社・団体がPRを重ねてきた結果、その繊細な差異を使い分ける消費者も増えてきている。

近年、一世帯あたりの塩の購入数量は減少しているものの、購入単価は上昇傾向にあり、味わいや健康性など様々な面で、こだわりをもって付加価値の高い塩を選ぶ消費者が増加している。

塩チョコや塩やきそばなど身近な食品との組み合わせにより、塩にこだわることは、「かっこいい・おしゃれ」というイメージを持つ人も増えている。ライフスタイルに合った適切な塩分摂取が健康につながるという「適塩」活動を実施しながら、こうした塩の魅力を発信していくことが、需要拡大につながっていく。

またコストアップに加えて業界の大きな課題になっているのが脱炭素の取組。政府は2030年度までに温室効果ガス46%削減(2013年度比)、2050年には実質排出ゼロとすることを目標に掲げており、塩業界においても製造や輸送時の燃料を削減する必要がある。

だが燃料を石炭や重油からクリーンエネルギーへ切り替えるためには、新たな設備が必要となり、それには莫大な時間と費用がかかる。業界団体では、エネルギー使用量を抑えるだけでなく、発生したCO2を別の物質に変換し活用する方法などを検討している。

塩は人間の健康の源であると同時に「食」の根幹をも為している。調味料としてはもちろん、防腐作用や脱水作用など様々な効果を持ちあらゆる食品作りで代替の利かない役割を担っている。必需品である塩は、かつて国家による専売制度が取られてきた。自由化が進められた後も「物価の優等生」として人々の生活を支えてきた。

日本の塩は高度な技術によって異物や汚染が極めて少ない。また結晶の大きさや、海のミネラルが含まれた藻塩、様々な味付けがされたフレーバー塩などがある。各社・団体がPRを重ねてきた結果、その繊細な差異を使い分ける消費者も増えてきている。

近年、一世帯あたりの塩の購入数量は減少しているものの、購入単価は上昇傾向にあり、味わいや健康性など様々な面で、こだわりをもって付加価値の高い塩を選ぶ消費者が増加している。

塩チョコや塩やきそばなど身近な食品との組み合わせにより、塩にこだわることは、「かっこいい・おしゃれ」というイメージを持つ人も増えている。ライフスタイルに合った適切な塩分摂取が健康につながるという「適塩」活動を実施しながら、こうした塩の魅力を発信していくことが、需要拡大につながっていく。

【2023(令和5)年3月21日第5123号1、8~11面】

特集企業はこちら

「塩企業・団体」はこちら

<群馬特集>豊富な農作物と伝統の技 「FOODEX」に群馬ブース

群馬県は、総務省・経済産業省が昨年12月に発表した2020年の都道府県別の漬物出荷金額で全国3位にランクイン。前年の4位から順位を一つ上げた。

全国2位の梅の他、豊富な農作物の生産地として、その原料を伝統の技で加工した漬物製造が行われている。

3月7日~10日に東京ビッグサイトで開催された「FOODEX JAPAN 2023」には群馬県ブースが出展。県内26社が、漬物、梅、蒟蒻といった群馬の特産品をPRした。

また2月16日に行われた群馬県漬物工業協同組合(武井均理事長)の令和5年新年会では、一般社団法人群馬地域学研究所代表理事の手島仁氏が「漬物は群馬の第三革命」という演題で講演。1929年の世界恐慌で輸出中心だった養蚕業が大打撃を受け、それまで養蚕業が盛んだった群馬県は観光立県を目指したことで、沢庵、わさび漬、甘露梅、福神漬などの漬物加工品が振興した背景を説明した。

また「漬物は、時代の変化と産地間競争を勝ち抜いた特産品として確立されている」と解説し、漬物がこれからも群馬の産業をリードしていく存在であることを強調した。

全国2位の梅の産地として「群馬の梅」のブランド化に向けた取組も進んでいる。群馬県は「令和4年度農畜産物ブランディング支援事業」の対象品目の一つとして梅を選定。県内の梅メーカー5社(村岡食品工業、大利根漬、コマックス、赤城フーズ、梅吉)で組織する「うめのわ」が検討会議に出席。県・民間・生産者や出荷団体が三位一体となり、「群馬の梅」のブランド構築に向け取り組んでいる。

今回の特集では、漬物、梅、蒟蒻、納豆といった幅広い群馬の特産品を紹介する。

【2023(令和5)年3月11日第5122号1、6~7、8面】

特集企業はこちら

<東京特集>”東京ブランド”に注目

東京ではコロナ前の風景が戻りつつある。築地場外市場でも国内外の観光客が増加するなど、各所で賑わいを取り戻している。

総務省が1月30日に発表した住民基本台帳に基づく2022年の人口移動報告によると、東京都は転入者が転出者を上回る「転入超過」が3万8023人となり、3年ぶりに増加した。コロナ禍により拡大した地方移住の流れが一段落し、再び東京へ人が集まり始めている。

東京の特産品は華やかだ。江戸時代の宝田恵比寿神社例祭にまで起源を遡るべったら漬、江戸の佃島が発祥とされる江戸前佃煮、徳川家康の命により開発されたと伝えられる江戸甘味噌など、伝統技術を生かした製法で現代にまで変わらない価値を伝える産品が揃っている。

また東京都では、都内産の原材料を使用している加工食品や東京の伝統的手法など生産方法に特徴があると認められる食品を審査し、東京都地域特産品認証食品(Eマーク認証)として認定する取組も実施している。

昨年10月19日、20日には、東京の秋の風物詩である「べったら市」が3年ぶりに開催され、開催を心待ちにしていた大勢の来場者で賑わいを見せた。ウィズコロナ時代の到来と共に、様々なイベントが復活。9月12日には、「第32回調理食品青年交流会・東京大会」も実施される予定だ。

特集内では、注目を集める〝東京ブランド〟の品々を紹介する。

【2023(令和5)年3月1日第5121号1、4~5、8面】

総務省が1月30日に発表した住民基本台帳に基づく2022年の人口移動報告によると、東京都は転入者が転出者を上回る「転入超過」が3万8023人となり、3年ぶりに増加した。コロナ禍により拡大した地方移住の流れが一段落し、再び東京へ人が集まり始めている。

東京の特産品は華やかだ。江戸時代の宝田恵比寿神社例祭にまで起源を遡るべったら漬、江戸の佃島が発祥とされる江戸前佃煮、徳川家康の命により開発されたと伝えられる江戸甘味噌など、伝統技術を生かした製法で現代にまで変わらない価値を伝える産品が揃っている。

また東京都では、都内産の原材料を使用している加工食品や東京の伝統的手法など生産方法に特徴があると認められる食品を審査し、東京都地域特産品認証食品(Eマーク認証)として認定する取組も実施している。

昨年10月19日、20日には、東京の秋の風物詩である「べったら市」が3年ぶりに開催され、開催を心待ちにしていた大勢の来場者で賑わいを見せた。ウィズコロナ時代の到来と共に、様々なイベントが復活。9月12日には、「第32回調理食品青年交流会・東京大会」も実施される予定だ。

特集内では、注目を集める〝東京ブランド〟の品々を紹介する。

【2023(令和5)年3月1日第5121号1、4~5、8面】

特集企業はこちら

<2023年おせち総括> おせち商材順調に推移

課題は原料確保と人手不足

昨年のおせち商戦は、販路や地域によって濃淡があったものの、おおむね順調に推移した模様だ。単品おせちに関しては、栗きんとん、黒豆、昆布巻、田作り4品への集約がさらに進み、セット物の売上比率が高まった。

3年ぶりに行動制限のない年末年始となり、人流が活発化。帰省客が増加し、一昨年以上に首都圏から地方へと人が流れた。

首都圏の量販店では、一昨年の年末商戦において想定以上に人が動き、食品全体でロスが出たこともあり、昨年は発注の段階からおせち関連商材の数量を一昨年比で5%程抑えた店舗が多かった。一方、地方の量販店は発注を一昨年並かやや増やした店舗が多く、数量は横ばいから微増で推移した。

おせち関連商品は、品目にもよるが全体的に値上げが実施され、数量が減少した首都圏においても売上ベースでは昨年並、地方では売上増となった店舗が多かった。

コロナ禍で市場が拡大を続けてきた重詰めおせちは好調を維持したものの、過去2年のような伸びは見られなかった。近年の市場拡大と共に新規参入が増加、販売チャネルが多様化し、競争は激しさを増している。昨年は、大手通販会社が冷凍おせちの販売数量を大きく伸ばしたと見られ、パイの取り合いが続く。

昨年のおせち商戦では、巣ごもりにより勢力を伸ばしてきた少人数おせちから大人数おせちへのシフト、百貨店では店舗予約が前年比で増加するなど、コロナ前への回帰も見られた。

二極化の流れもさらに顕著化し、百貨店の高額おせちが好調だった反面、ローソンストア100が販売する「100円おせち」も、約300万食を販売するなど支持を集めた。

おせちは近年、作るものから買うものへ消費者行動が変化したことにより、単品、重詰め共に底堅い需要があるのは確かだ。その一方で、原料確保や人手不足が大きな課題となっている。

今年の年末商戦に関しては、昨年以上に原料確保が難しくなることも予想され、今から価格設定を含めた販売戦略に気をもむ事業者も多い。

今春には新型コロナの「5類」への移行が実施される予定で、2024年おせちはウィズコロナの中での商戦となる可能性が高い。コロナ禍の巣ごもり需要により、伝統的なおせち文化が改めて脚光を集めた。正常化した社会においても、その魅力を存分に発揮し、売上増に結びつけていきたい。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年1月21日第5118号1面】

昨年のおせち商戦は、販路や地域によって濃淡があったものの、おおむね順調に推移した模様だ。単品おせちに関しては、栗きんとん、黒豆、昆布巻、田作り4品への集約がさらに進み、セット物の売上比率が高まった。

3年ぶりに行動制限のない年末年始となり、人流が活発化。帰省客が増加し、一昨年以上に首都圏から地方へと人が流れた。

首都圏の量販店では、一昨年の年末商戦において想定以上に人が動き、食品全体でロスが出たこともあり、昨年は発注の段階からおせち関連商材の数量を一昨年比で5%程抑えた店舗が多かった。一方、地方の量販店は発注を一昨年並かやや増やした店舗が多く、数量は横ばいから微増で推移した。

おせち関連商品は、品目にもよるが全体的に値上げが実施され、数量が減少した首都圏においても売上ベースでは昨年並、地方では売上増となった店舗が多かった。

コロナ禍で市場が拡大を続けてきた重詰めおせちは好調を維持したものの、過去2年のような伸びは見られなかった。近年の市場拡大と共に新規参入が増加、販売チャネルが多様化し、競争は激しさを増している。昨年は、大手通販会社が冷凍おせちの販売数量を大きく伸ばしたと見られ、パイの取り合いが続く。

昨年のおせち商戦では、巣ごもりにより勢力を伸ばしてきた少人数おせちから大人数おせちへのシフト、百貨店では店舗予約が前年比で増加するなど、コロナ前への回帰も見られた。

二極化の流れもさらに顕著化し、百貨店の高額おせちが好調だった反面、ローソンストア100が販売する「100円おせち」も、約300万食を販売するなど支持を集めた。

おせちは近年、作るものから買うものへ消費者行動が変化したことにより、単品、重詰め共に底堅い需要があるのは確かだ。その一方で、原料確保や人手不足が大きな課題となっている。

今年の年末商戦に関しては、昨年以上に原料確保が難しくなることも予想され、今から価格設定を含めた販売戦略に気をもむ事業者も多い。

今春には新型コロナの「5類」への移行が実施される予定で、2024年おせちはウィズコロナの中での商戦となる可能性が高い。コロナ禍の巣ごもり需要により、伝統的なおせち文化が改めて脚光を集めた。正常化した社会においても、その魅力を存分に発揮し、売上増に結びつけていきたい。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年1月21日第5118号1面】

<春を呼ぶ商材特集>「桜花漬」期待感高まる

恵方巻の定番具材「桜でんぶ」

コロナ禍では、「春」や「お祝い」といったムードを作ることが難しい状況だったが、昨秋からの政策効果もあり、ウィズコロナの流れで消費動向もこれまでとは異なる動きが出てきている。

桜の花を塩漬にした「桜花漬」は、春を想起させる代表的な商品で、これからの季節が需要期となる。過去3年は観光需要が大幅に減少し、祝い事や人が集まることが自粛傾向だったこともあり、「桜花漬」をはじめとした春商材は苦戦を強いられていた。

だが、昨年10月11日に政府が観光需要を喚起する全国を対象とした「全国旅行支援」がスタートすると、観光地に人が戻るように土産需要も回復。「桜花漬」は箱根のお土産として外国人観光客からの人気が高く、外国人観光客の増加とともに売れ行きも復調してきた。

今年は「桜花漬」の需要増加への期待感が高まっている。桜の花びらや香料を使ったビールが期間限定で発売される他、洋菓子や飲料などの商品開発も進んでおり、用途とともに売り場が広がることが予想され、「桜花漬」の注目度は高まっている。

「桜花漬」の産地では生産者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっており、生産量の維持は困難な状況だ。桜の花は収穫期間が7日~10日と短く、収穫期の天候が収穫量に影響を及ぼす。昨年は天候不順と人手不足の影響で8割作となり、今後も原料の安定供給は大きな課題となっている。

白身魚の身をほぐして煎りあげた「桜でんぶ」も春を想起させる商材だ。ちらし寿司や巻き寿司に欠かせないアイテムであり、恵方巻の定番具材としてもお馴染みだ。近年、様々な味わいが登場しバラエティー化した恵方巻だが、「桜でんぶ」を使用した伝統的な恵方巻の人気も根強い。今年は3年ぶりに開催される各地の節分イベントも多いと見られ、節分商戦の一層の盛り上がりが期待される。

【2023(令和5)年1月21日第5118号1、5・6面】

コロナ禍では、「春」や「お祝い」といったムードを作ることが難しい状況だったが、昨秋からの政策効果もあり、ウィズコロナの流れで消費動向もこれまでとは異なる動きが出てきている。

桜の花を塩漬にした「桜花漬」は、春を想起させる代表的な商品で、これからの季節が需要期となる。過去3年は観光需要が大幅に減少し、祝い事や人が集まることが自粛傾向だったこともあり、「桜花漬」をはじめとした春商材は苦戦を強いられていた。

だが、昨年10月11日に政府が観光需要を喚起する全国を対象とした「全国旅行支援」がスタートすると、観光地に人が戻るように土産需要も回復。「桜花漬」は箱根のお土産として外国人観光客からの人気が高く、外国人観光客の増加とともに売れ行きも復調してきた。

今年は「桜花漬」の需要増加への期待感が高まっている。桜の花びらや香料を使ったビールが期間限定で発売される他、洋菓子や飲料などの商品開発も進んでおり、用途とともに売り場が広がることが予想され、「桜花漬」の注目度は高まっている。

「桜花漬」の産地では生産者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっており、生産量の維持は困難な状況だ。桜の花は収穫期間が7日~10日と短く、収穫期の天候が収穫量に影響を及ぼす。昨年は天候不順と人手不足の影響で8割作となり、今後も原料の安定供給は大きな課題となっている。