業界で役に立つデータ(統計・アンケート・学術・法令・記録など)を掲載するページです。

☆★目次★☆

☆★目次★☆

【2023(令和5)年12月21日第5148号3面】

【電子版限定】

【2023(令和5)年12月1日第5147号12面】

【2023(令和5)年12月1日第5147号3面】

【2023(令和5)年11月21日第5146号1面】

【2023(令和5)年10月21日第5143号9面】

【2023(令和5)年8月21日第5138号5面】

【2023(令和5)年8月11日第5137号16面】

【2023(令和5)年8月11日第5137号8面】

【2023(令和5)年8月1日第5136号9面】

【2023(令和5)年7月11日第5134号2面】

◎梅に高血圧抑制作用あり 研究成果が学術論文誌に掲載

【2023(令和5)年7月1日第5133号1面】

【2023(令和5)年7月1日第5133号1面】

◎農林水産省 食品ロス量は523万t 事業系が279万tで1・5%増

【2023(令和5)年6月26日第5132号2面】

【2023(令和5)年6月26日第5132号2面】

【2023(令和5)年5月11日第5128号1,5面】

【2023(令和5)年4月21日第5126号1面】

【2023(令和5)年4月21日第5126号1,7面】

【デジタル30 2023(令和5)年3月30日号】

◎ クレオ「小売店舗の衛生管理に対する消費者の意識・行動」アンケート

【2023(令和5)年3月21日第5123号5面】

【2023(令和5)年3月21日第5123号5面】

【2023(令和5)年3月21日第5123号15面】

◎ 京料理「登録無形文化財」 和食文化継承へ市も全力

◎ 京料理「登録無形文化財」 和食文化継承へ市も全力

【2023(令和5)年3月11日第5122号2面】

【2023(令和5)年3月11日第5122号2面】

【食料新聞デジタル30 2023(令和5)年1月30日号】

【食料新聞デジタル30 2023(令和5)年1月30日号】

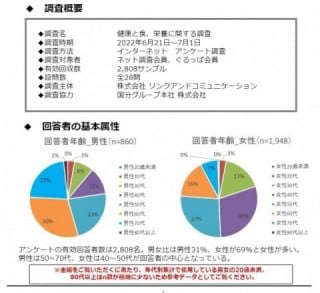

◎国分「健康と食、栄養に関する調査」 Withコロナでも食材購入は近所のスーパーで

【2023(令和5)年1月1日第5116号15面】

【2023(令和5)年1月1日第5116号15面】

【2023(令和5)年1月1日第5116号7面】

【電子版限定】

-------------------------------------------------------------------------

<リスパック> 「サラダ」アンケート 約8割が購入価格「299円以下」

リスパック株式会社(大松栄太社長、岐阜県岐阜市)は、「サラダ」に関する生活者アンケートを実施した。全国を5つのエリアに分け、性別・年代別・地域別で「出来合いのサラダを購入する頻度」等について質問し、その回答結果をまとめた。

【アンケート概要】

◆調査方法:Webアンケートシステム

◆実施時期:2023年7月25日

◆調査人数:1000名

◆エリア:①北海道・東北②首都圏・関東③信越・北陸・中部④近畿⑤中国・四国・九州・沖縄

◆年代別・性別:1エリア当たり20代、30代、40代、50代、60代以上の男性・女性(※各年代で100名ずつ)

【質問項目】

▼サラダを食べる頻度▼出来合いのサラダ(容器入り)・袋入りのサラダを購入しない理由▼出来合いのサラダ(容器入り)の購入価格帯▼出来合いのサラダ(容器入り)の購入シチュエーション・食べるタイミング・購入場所▼出来合いのサラダ(容器入り)購入時に重要視すること▼出来合いのサラダ(容器入り)の食べやすいドレッシング形態▼サラダ容器の形状に対する印象▼サラダ容器の蓋の携帯に対する印象。

【アンケート概要】

◆調査方法:Webアンケートシステム

◆実施時期:2023年7月25日

◆調査人数:1000名

◆エリア:①北海道・東北②首都圏・関東③信越・北陸・中部④近畿⑤中国・四国・九州・沖縄

◆年代別・性別:1エリア当たり20代、30代、40代、50代、60代以上の男性・女性(※各年代で100名ずつ)

【質問項目】

▼サラダを食べる頻度▼出来合いのサラダ(容器入り)・袋入りのサラダを購入しない理由▼出来合いのサラダ(容器入り)の購入価格帯▼出来合いのサラダ(容器入り)の購入シチュエーション・食べるタイミング・購入場所▼出来合いのサラダ(容器入り)購入時に重要視すること▼出来合いのサラダ(容器入り)の食べやすいドレッシング形態▼サラダ容器の形状に対する印象▼サラダ容器の蓋の携帯に対する印象。

【トピックス】

▼出来合いのサラダを購入する頻度=全く食べない33・1%、週1回未満月1回以上23・6%、週1回以上23・4%、月1回未満年1回以上19・9%。出来合いのサラダを月1回以上購入する人は合計47・0%。

▼出来合いのサラダの購入価格=100~199円39・7%、200~299円36・0%、300~399円14・2%、400円以上6・4%、99円以下3・6%。299円以内が79・3%と大多数を占める。

▼出来合いのサラダの購入シチュエーション=野菜不足を感じるとき49・3%、時間がないとき40・8%、あと1品足りないとき36・2%、美味しいものを食べたいとき14・5%。手軽に野菜不足を補う手段として購入する人が多い。

▼出来合いのサラダの購入場所=スーパーマーケット80・0%、コンビニエンスストア43・5%、デパ地下・専門店16・4%、ドラッグストア6・3%。スーパーマーケットで購入する人が8割。

▼出来合いのサラダで重要視すること=価格72・9%、具材の種類の豊富さ41・9%、ボリューム35・4%。1位が価格、2位が具材の種類の豊富さ。

▼サラダ容器の形状に対する印象=ボリュームがあるように見える:1位長角32・1%、2位丸28・1%。高級感があるように見える:1位楕円32・7%、2位丸28・3%。鮮度が良さそうに見える:1位丸42・0%、2位正角25・6%。お肉系サラダに合う:1位長角30・4%、2位丸25・2%。

▼出来合いのサラダを購入する頻度=全く食べない33・1%、週1回未満月1回以上23・6%、週1回以上23・4%、月1回未満年1回以上19・9%。出来合いのサラダを月1回以上購入する人は合計47・0%。

▼出来合いのサラダの購入価格=100~199円39・7%、200~299円36・0%、300~399円14・2%、400円以上6・4%、99円以下3・6%。299円以内が79・3%と大多数を占める。

▼出来合いのサラダの購入シチュエーション=野菜不足を感じるとき49・3%、時間がないとき40・8%、あと1品足りないとき36・2%、美味しいものを食べたいとき14・5%。手軽に野菜不足を補う手段として購入する人が多い。

▼出来合いのサラダの購入場所=スーパーマーケット80・0%、コンビニエンスストア43・5%、デパ地下・専門店16・4%、ドラッグストア6・3%。スーパーマーケットで購入する人が8割。

▼出来合いのサラダで重要視すること=価格72・9%、具材の種類の豊富さ41・9%、ボリューム35・4%。1位が価格、2位が具材の種類の豊富さ。

▼サラダ容器の形状に対する印象=ボリュームがあるように見える:1位長角32・1%、2位丸28・1%。高級感があるように見える:1位楕円32・7%、2位丸28・3%。鮮度が良さそうに見える:1位丸42・0%、2位正角25・6%。お肉系サラダに合う:1位長角30・4%、2位丸25・2%。

<タキイ種苗>「2023年度 野菜の総括」 引き続き、野菜摂取意欲は変わらず

タキイ種苗は、2023年の年末を前に、400人の男女を対象に「野菜」に関する調査を実施いたしました。9回目となる本調査では、今年ならではの「野菜」の世相を明らかにしました。「2023年の野菜の総括」として、ご報告いたします。

アフターコロナを迎えて外出頻度が高まってもなお、物価高の影響で、外食を控えて自炊の頻度が増した2023年。引き続き、野菜摂取意欲は変わらず!

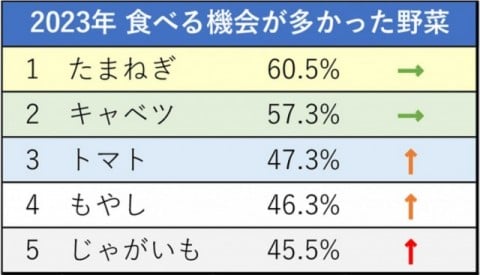

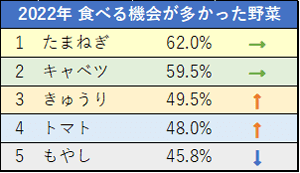

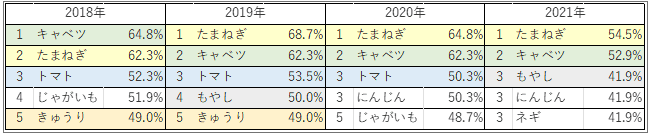

◎食べる機会が多かったのは「たまねぎ」「キャベツ」が5年連続のワンツーに!

◎値上がりの象徴になるほど高価格を感じた「トマト」が、今年の世相を表す野菜に選出!

【調査結果TOPICS!】

■ 今年食べる機会が多かったのは1位「たまねぎ」2位「キャベツ」で5年連続ワンツー!

「2023年に食べる機会が多かった野菜」は、「たまねぎ」(60.5%)が1位、「キャベツ」(57.3%)で2位となり、トップ2は5年連続不動の人気が継続しています。

■「野菜価格が高かったと「思う」人は年々約10ポイントずつ増加、過去最高の89.3%に!

物価に広く影響する世界的な出来事に加え、大規模な自然災害の多発もあって、野菜価格は“天井知れず”な 状態になり、年々負担感が高まっているようです。

■ 2023年5月以降、行動制限が解除されても、慎重な行動を続けている傾向が見られる

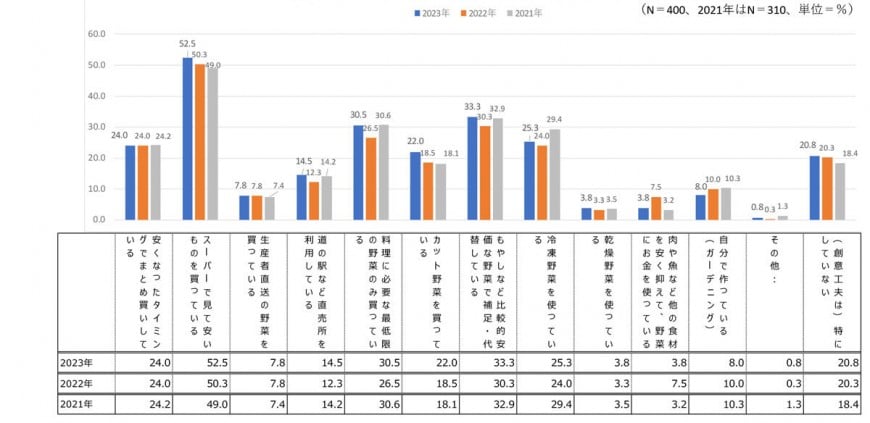

行動制限の多くが解除され、外出の頻度や運動の機会、実店舗での買い物の機会が増えた人が減った人を上回ったにもかかわらず、「自炊の頻度」「おうち時間」についても増えた人が減った人を上回りました。

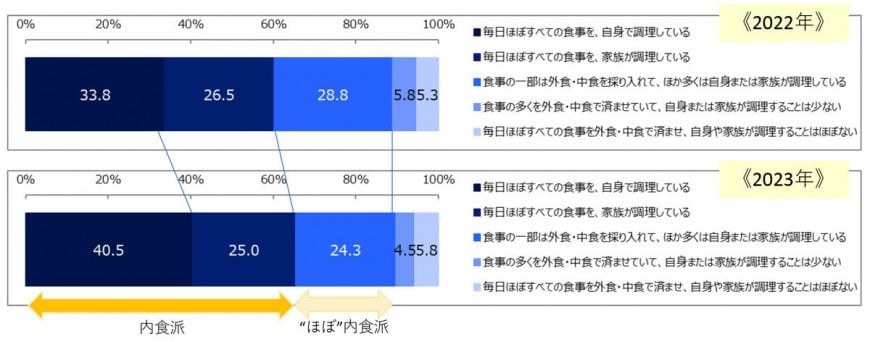

■ 「内食派」は合計65.5%。内食では82.1%が、野菜摂取を求めている。

「一部に外食・中食をとり入れて、ほか多くは自身または家族が料理している」を加えると89.8%に上り、約9割が 「ほぼ内食派」に該当。内食においては8割以上が、中食・外食においても過半数が野菜の摂取を求めています。

■ 今年の世相を野菜に例えると「トマト」!次点には「もやし」!

多くの選択肢の中で、唯一10%以上の票を集めたのが「トマト」(11.0%)。「食べたくても買うのを躊躇するほど 値段が高く、今年の物価高を象徴する野菜だった」と言う声が数多くみられました。

アフターコロナを迎えて外出頻度が高まってもなお、物価高の影響で、外食を控えて自炊の頻度が増した2023年。引き続き、野菜摂取意欲は変わらず!

◎食べる機会が多かったのは「たまねぎ」「キャベツ」が5年連続のワンツーに!

◎値上がりの象徴になるほど高価格を感じた「トマト」が、今年の世相を表す野菜に選出!

【調査結果TOPICS!】

■ 今年食べる機会が多かったのは1位「たまねぎ」2位「キャベツ」で5年連続ワンツー!

「2023年に食べる機会が多かった野菜」は、「たまねぎ」(60.5%)が1位、「キャベツ」(57.3%)で2位となり、トップ2は5年連続不動の人気が継続しています。

■「野菜価格が高かったと「思う」人は年々約10ポイントずつ増加、過去最高の89.3%に!

物価に広く影響する世界的な出来事に加え、大規模な自然災害の多発もあって、野菜価格は“天井知れず”な 状態になり、年々負担感が高まっているようです。

■ 2023年5月以降、行動制限が解除されても、慎重な行動を続けている傾向が見られる

行動制限の多くが解除され、外出の頻度や運動の機会、実店舗での買い物の機会が増えた人が減った人を上回ったにもかかわらず、「自炊の頻度」「おうち時間」についても増えた人が減った人を上回りました。

■ 「内食派」は合計65.5%。内食では82.1%が、野菜摂取を求めている。

「一部に外食・中食をとり入れて、ほか多くは自身または家族が料理している」を加えると89.8%に上り、約9割が 「ほぼ内食派」に該当。内食においては8割以上が、中食・外食においても過半数が野菜の摂取を求めています。

■ 今年の世相を野菜に例えると「トマト」!次点には「もやし」!

多くの選択肢の中で、唯一10%以上の票を集めたのが「トマト」(11.0%)。「食べたくても買うのを躊躇するほど 値段が高く、今年の物価高を象徴する野菜だった」と言う声が数多くみられました。

<公正取引委員会>価格交渉に関する指針

長期価格据え置きは買いたたき

公正取引委員会は11月29日、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表した。

令和5年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなったが、令和4年4月以降、急激な物価上昇に対して賃金の上昇が追い付いていない。

この急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に日本の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要だ。

公正取引委員会では、その取引環境の整備の一環として、内閣官房との連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定した。

行動指針は、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からのもので、発注者及び受注者が採るべき行動、求められる行動を12の行動指針として取りまとめ、それぞれに「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」、「留意すべき点」などを記載した。

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に記載された12の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害する恐れがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処する。

発注者には、労務費の上昇分について取引価格の転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、必要に応じて経営トップが更なる対応方針を示すことが要請された他、受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても協議の場を設けること、要請があれば協議のテーブルにつくこと、労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないことなどが求められた。

また、長年価格が据え置かれていた取引やスポット取引と称して長年同じ価格で更新されているような取引においては、転嫁が必要であることに留意が必要。協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにも関わらずスポット取引であることを理由に協議することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用または下請代金法上の買いたたきとして問題となる恐れがあるとした。

受注者には、国や地方公共団体、中小企業の支援機関(全国の商工会議所・商工会等)の相談窓口を活用して交渉に臨むことや発注者との価格交渉において最低賃金の上昇率などの公表資料を用いることを推奨。また、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やその先の取引先の労務費も考慮し、発注者からの価格提示を待たずに受注者側から希望する価格を設定、提示することなどが求められた。

その他、発注者と受注者の双方には、価格交渉の記録を作成し、双方で保管することも求められた。今後の対応としては、内閣官房において、各府省庁・産業界・労働界等の協力を得て本指針の周知活動を実施し、公正取引委員会において、労務費の転嫁の協議に応じない事業者に関する情報を提供できるフォームを設置する。

【2023(令和5)年12月1日第5147号12面】

令和5年の春季労使交渉の賃上げ率は約30年ぶりの高い伸びとなったが、令和4年4月以降、急激な物価上昇に対して賃金の上昇が追い付いていない。

この急激な物価上昇を乗り越え、持続的な構造的賃上げを実現するためには、特に日本の雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが重要だ。

公正取引委員会では、その取引環境の整備の一環として、内閣官房との連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定した。

行動指針は、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からのもので、発注者及び受注者が採るべき行動、求められる行動を12の行動指針として取りまとめ、それぞれに「労務費の適切な転嫁に向けた取組事例」、「留意すべき点」などを記載した。

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に記載された12の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害する恐れがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処する。

発注者には、労務費の上昇分について取引価格の転嫁を受け入れる取組方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、必要に応じて経営トップが更なる対応方針を示すことが要請された他、受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても協議の場を設けること、要請があれば協議のテーブルにつくこと、労務費の転嫁を求められたことを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないことなどが求められた。

また、長年価格が据え置かれていた取引やスポット取引と称して長年同じ価格で更新されているような取引においては、転嫁が必要であることに留意が必要。協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引とはいえないにも関わらずスポット取引であることを理由に協議することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用または下請代金法上の買いたたきとして問題となる恐れがあるとした。

受注者には、国や地方公共団体、中小企業の支援機関(全国の商工会議所・商工会等)の相談窓口を活用して交渉に臨むことや発注者との価格交渉において最低賃金の上昇率などの公表資料を用いることを推奨。また、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やその先の取引先の労務費も考慮し、発注者からの価格提示を待たずに受注者側から希望する価格を設定、提示することなどが求められた。

その他、発注者と受注者の双方には、価格交渉の記録を作成し、双方で保管することも求められた。今後の対応としては、内閣官房において、各府省庁・産業界・労働界等の協力を得て本指針の周知活動を実施し、公正取引委員会において、労務費の転嫁の協議に応じない事業者に関する情報を提供できるフォームを設置する。

【2023(令和5)年12月1日第5147号12面】

公正取引委員会

梅の医学的研究発表 梅干しでインフルエンザ予防

コロナウイルスの増殖抑制効果も

梅を食べると風邪予防になる、ダイエットに効果的などの言い伝えは有名だが、実証的な研究が積極的に行われるようになってきたのは、近年になってからだ。

梅の健康性、医学的効能について、現在まで数十年にわたり研究してきたのは、宇都宮洋才教授(大阪川﨑リハビリテーション大学)を中心とした研究チームだ。宇都宮教授は、論文発表を積極的に行い、「高齢者の梅摂取習慣が抑うつの予防を期待できる」(2016年)「梅種成分の抗アレルギー作用」(2015年)と、医学的・社会的に高く注目を集める研究結果を世に送り出している。

宇都宮教授の発表で、梅業界において特に関心を集めたのは、2010年の「梅干しから抽出したエキスが、新型インフルエンザ(H1N1)の増殖を抑制」をテーマにした研究結果。梅の名産地・和歌山県のみなべ町と、田辺氏の梅干しメーカー5社が資金提供と、梅干しの提供を行ったことで研究が実を結んだ。梅干しから抽出したエキスは、ポリフェノールの一種で、「エポキシリオニレシノール」と名付けられた。

本研究発表から12年後、新型コロナウイルスの蔓延が世界中で耳目を集めた際、画期的な研究結果が発表された。紀州田辺うめ振興協議会との受託研究で、大阪医科薬科大学医学部の中野隆史教授と鈴木陽一講師らの研究チームが、2022年3月に「梅ポリフェノールが、新型コロナウイルスの阻害効果を持つことが期待できる」と発表した。

梅ポリフェノールを消毒薬やうがい薬として使用することで、体内に侵入するウイルスに直接働きかけて、新型コロナウイルスの感染予防やその他のウイルスの増殖抑制効果が期待できるとした。

同年6月には、宇都宮教授の研究チームらが、和歌山県のみなべ町役場にて、「梅干の果肉から抽出した成分が、新型コロナウイルスの増殖を抑制する」という研究結果を発表した。

梅の健康性、医学的効能について、現在まで数十年にわたり研究してきたのは、宇都宮洋才教授(大阪川﨑リハビリテーション大学)を中心とした研究チームだ。宇都宮教授は、論文発表を積極的に行い、「高齢者の梅摂取習慣が抑うつの予防を期待できる」(2016年)「梅種成分の抗アレルギー作用」(2015年)と、医学的・社会的に高く注目を集める研究結果を世に送り出している。

宇都宮教授の発表で、梅業界において特に関心を集めたのは、2010年の「梅干しから抽出したエキスが、新型インフルエンザ(H1N1)の増殖を抑制」をテーマにした研究結果。梅の名産地・和歌山県のみなべ町と、田辺氏の梅干しメーカー5社が資金提供と、梅干しの提供を行ったことで研究が実を結んだ。梅干しから抽出したエキスは、ポリフェノールの一種で、「エポキシリオニレシノール」と名付けられた。

本研究発表から12年後、新型コロナウイルスの蔓延が世界中で耳目を集めた際、画期的な研究結果が発表された。紀州田辺うめ振興協議会との受託研究で、大阪医科薬科大学医学部の中野隆史教授と鈴木陽一講師らの研究チームが、2022年3月に「梅ポリフェノールが、新型コロナウイルスの阻害効果を持つことが期待できる」と発表した。

梅ポリフェノールを消毒薬やうがい薬として使用することで、体内に侵入するウイルスに直接働きかけて、新型コロナウイルスの感染予防やその他のウイルスの増殖抑制効果が期待できるとした。

同年6月には、宇都宮教授の研究チームらが、和歌山県のみなべ町役場にて、「梅干の果肉から抽出した成分が、新型コロナウイルスの増殖を抑制する」という研究結果を発表した。

【2023(令和5)年12月1日第5147号3面】

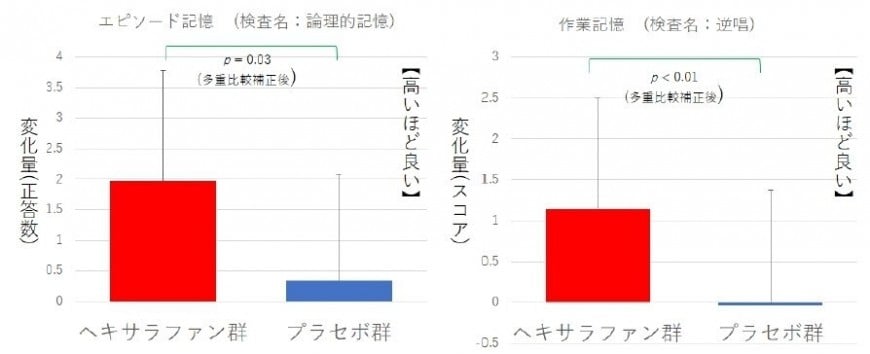

金印株式会社(石川良市社長、愛知県名古屋市)は13日、人間環境大学の野内類教授(研究当時:東北大学加齢医学研究所准教授)と、東北大学の川島隆太教授を中心とする研究グループとの共同研究により、わさび由来の健康成分であるヘキサラファンを12週間毎日摂取すると、高齢者の記憶機能が改善すると発表した。

本研究は、本わさびの根茎及び根に僅かに含まれる芥子油の一種で、健康成分であるヘキサラファン(6‐MSITC)が、健康な高齢者の認知機能に及ぼす効果を無作為比較対照試験で検証した。

その結果、ヘキサラファンを含むサプリメントを12週間毎日摂取した群(ヘキサラファン群)は、ヘキサラファンが一切含まれていないプラセボサプリメントを摂取した群(プラセボ群)よりも、記憶力(エピソード記憶と作業記憶)が向上することが明らかになった。

本研究の成果は本年10月30日、オンライン雑誌のNutrients誌に掲載された。

物を覚えたり、判断したりするこころの働きである認知機能は加齢とともに低下していき、高齢者の社会的な活動を困難にする要因の一つだ。そのため、高齢者の認知機能を向上させる方法の開発や実証には大きな関心が寄せられている。

本わさびに含まれる健康成分であるヘキサラファンにはこれまで、抗炎症や抗酸化などの生理作用のあることが報告されている。

今回の試験は、健康な高齢者72人(平均年齢65・43歳、男性53名、女性19名)で実施。解析の結果、プラセボ群と比較してヘキサラファン群ではエピソード記憶(検査名:論理的記憶と姓名の記憶)、作業記憶(検査名:逆唱)の成績が有意に向上することが明らかとなった。

日本原産の本わさびは、日本人にとって馴染みの深い食材の一つ。そのため、高齢者であっても食事を工夫することで、日常的に摂取することが簡単にできる。

本研究の成果により、将来的に本わさびを積極的に活用した高齢者の認知機能促進のための取組を進めていくことが期待される。

【2023(令和5)年11月21日第5146号1面】

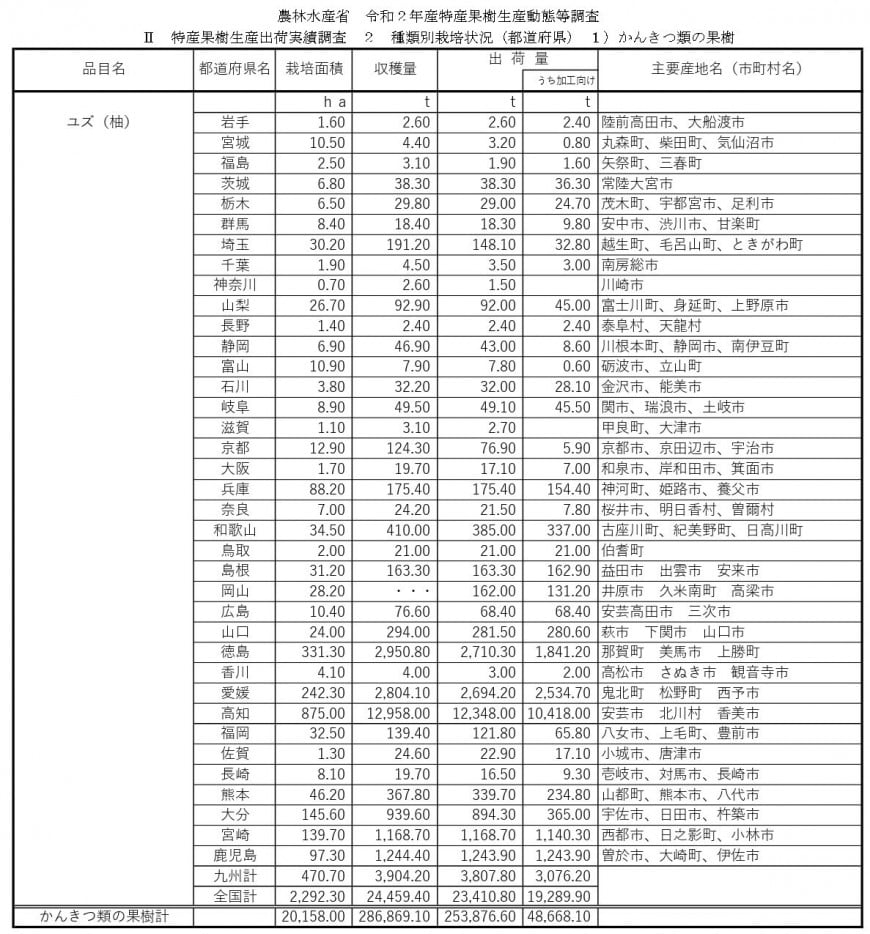

<農林水産省> ユズの生産出荷実績 高知県がダントツのトップ

ユズ栽培トップ3は四国 九州の加工向けが伸長

ユズは中国が原産といわれているが、日本では古い歴史書に飛鳥時代・奈良時代から栽培されていた-という記述が残っており、日本の風土に根付いた果樹といえる。

その証拠に、生産量・消費量ともに日本が世界最大を誇っており、和食には欠かせない食材のひとつとなっている。

都道府県別のユズ生産量を見ると、全国トップは高知県で、栽培面積は875ha、収穫量は1万2958t。栽培面積の全国シェアは約38%、収穫量では全国の約53%と半分以上を占めており、ダントツの生産量となっている。

次いで徳島県の面積約331ha、収穫量約2951t、愛媛県の同約242ha、同約2804tが全国のトップ3となっている。

九州では、令和2年産のユズ栽培面積は7県全体が470・7haで、前年(471・8ha)からほぼ横ばい。全国シェアは約20・5%で、前年(約21・0%)より0・5ポイント下がっている。しかし、九州全体の収穫量は約3904tで前年(3842t)より、約1・6%増加している。

九州での収穫量のうち加工用には約3076tが出荷されており、こちらは前年(約2934t)より約4・8%増と伸びており、九州内での加工向けユズのウエートが高まっている。

九州7県で最も栽培面積が大きいのは大分県の145・6haで、139・7haの宮崎県が2位。鹿児島県は97・3haで面積は3位だが、収穫量は約1244tで九州一の収穫量となっている。

また、年次別での全国の動向を見てみると、平成23年からの令和2年までの直近10年間の収穫量は2万tを割り込んだ年は2度(平成26年、同29年)のみで、比較的安定した収穫量となっている。

【2023(令和5)年10月21日第5143号9面】

ユズは中国が原産といわれているが、日本では古い歴史書に飛鳥時代・奈良時代から栽培されていた-という記述が残っており、日本の風土に根付いた果樹といえる。

その証拠に、生産量・消費量ともに日本が世界最大を誇っており、和食には欠かせない食材のひとつとなっている。

都道府県別のユズ生産量を見ると、全国トップは高知県で、栽培面積は875ha、収穫量は1万2958t。栽培面積の全国シェアは約38%、収穫量では全国の約53%と半分以上を占めており、ダントツの生産量となっている。

次いで徳島県の面積約331ha、収穫量約2951t、愛媛県の同約242ha、同約2804tが全国のトップ3となっている。

九州では、令和2年産のユズ栽培面積は7県全体が470・7haで、前年(471・8ha)からほぼ横ばい。全国シェアは約20・5%で、前年(約21・0%)より0・5ポイント下がっている。しかし、九州全体の収穫量は約3904tで前年(3842t)より、約1・6%増加している。

九州での収穫量のうち加工用には約3076tが出荷されており、こちらは前年(約2934t)より約4・8%増と伸びており、九州内での加工向けユズのウエートが高まっている。

九州7県で最も栽培面積が大きいのは大分県の145・6haで、139・7haの宮崎県が2位。鹿児島県は97・3haで面積は3位だが、収穫量は約1244tで九州一の収穫量となっている。

また、年次別での全国の動向を見てみると、平成23年からの令和2年までの直近10年間の収穫量は2万tを割り込んだ年は2度(平成26年、同29年)のみで、比較的安定した収穫量となっている。

【2023(令和5)年10月21日第5143号9面】

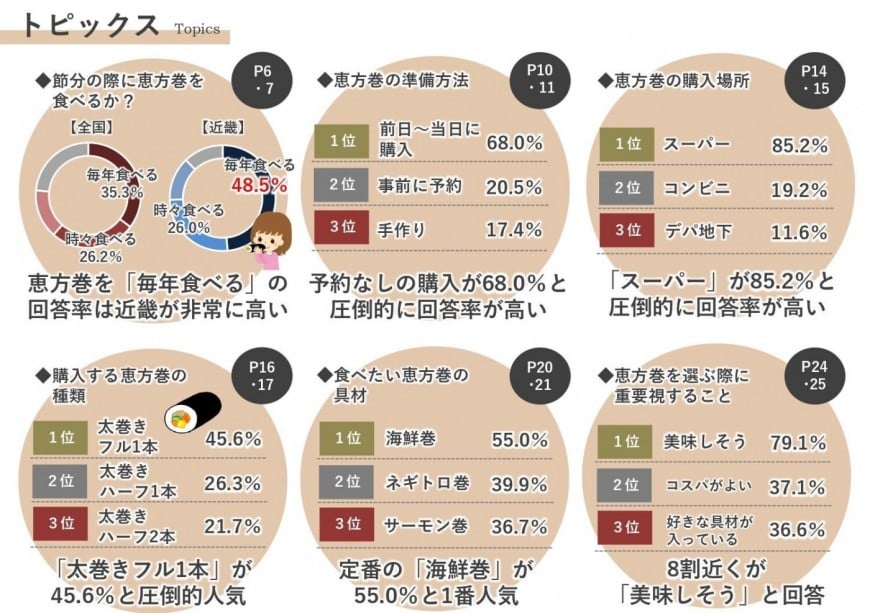

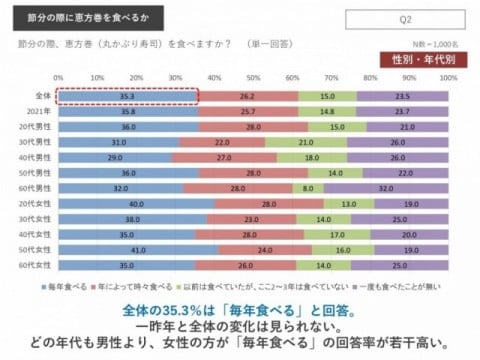

<リスパック>「節分 恵方巻」アンケート 35・3%が毎年食べる

リスパック株式会社(大松栄太社長、岐阜県岐阜市)は、「節分 恵方巻」に関する生活者アンケートを実施した(一部抜粋)。

全国を5つのエリアに分け、性別・年代別・地域別で「節分の際に恵方巻を食べるか」等について質問し、その回答結果をまとめた。

【アンケート概要】

◆調査方法:Webアンケートシステム

◆実施時期:2023年5月9日~10日

◆調査人数:1000名

◆エリア:①北海道・東北②首都圏・関東③信越・北陸・中部④近畿⑤中国・四国・九州・沖縄

◆年代別・性別:1エリア当たり20代、30代、40代、50代、60代以上の男性・女性(※各年代で100名ずつ)

【質問項目】

全国を5つのエリアに分け、性別・年代別・地域別で「節分の際に恵方巻を食べるか」等について質問し、その回答結果をまとめた。

【アンケート概要】

◆調査方法:Webアンケートシステム

◆実施時期:2023年5月9日~10日

◆調査人数:1000名

◆エリア:①北海道・東北②首都圏・関東③信越・北陸・中部④近畿⑤中国・四国・九州・沖縄

◆年代別・性別:1エリア当たり20代、30代、40代、50代、60代以上の男性・女性(※各年代で100名ずつ)

【質問項目】

▼世帯人数▼節分の際に恵方巻を購入するか/ここ2~3年恵方巻を食べていない理由▼恵方巻の準備方法/恵方巻の購入場所▼購入する恵方巻の種類▼食べたい恵方巻の具材▼恵方巻を選ぶ際に重要視すること▼恵方巻と一緒に飲食するもの▼恵方巻に対し困ること

【トピックス】

▼節分の際に恵方巻を食べるか=毎年食べる35・3%、時々食べる26・2%(全国)。毎年食べる48・5%、時々食べる26・0%(近畿)。恵方巻を「毎年食べる」の回答率は近畿が非常に高い

▼恵方巻の準備方法=①前日~当日に購入68・0%②事前に予約20・5%③手作り17・4%。予約なしの購入が68・0%と圧倒的に回答率が高い

▼恵方巻の購入場所=①スーパー85・2%②コンビニ19・2%③デパ地下11・6%。「スーパー」が85・2%と圧倒的に回答率が高い

▼購入する恵方巻の種類=①太巻きフル1本45・6%②太巻きハーフ26・3%③太巻きハーフ2本21・7%。「太巻きフル1本」が45・6%と圧倒的人気

▼食べたい恵方巻の具材=①海鮮巻き②ネギトロ巻③サーモン巻。定番の「海鮮巻」が55・0%と1番人気

▼恵方巻を選ぶ際に重要視すること=①美味しそう②コスパがよい③好きな具材が入っている。8割近くが「美味しそう」と回答

【2023(令和5)年8月21日第5138号5面】

【トピックス】

▼節分の際に恵方巻を食べるか=毎年食べる35・3%、時々食べる26・2%(全国)。毎年食べる48・5%、時々食べる26・0%(近畿)。恵方巻を「毎年食べる」の回答率は近畿が非常に高い

▼恵方巻の準備方法=①前日~当日に購入68・0%②事前に予約20・5%③手作り17・4%。予約なしの購入が68・0%と圧倒的に回答率が高い

▼恵方巻の購入場所=①スーパー85・2%②コンビニ19・2%③デパ地下11・6%。「スーパー」が85・2%と圧倒的に回答率が高い

▼購入する恵方巻の種類=①太巻きフル1本45・6%②太巻きハーフ26・3%③太巻きハーフ2本21・7%。「太巻きフル1本」が45・6%と圧倒的人気

▼食べたい恵方巻の具材=①海鮮巻き②ネギトロ巻③サーモン巻。定番の「海鮮巻」が55・0%と1番人気

▼恵方巻を選ぶ際に重要視すること=①美味しそう②コスパがよい③好きな具材が入っている。8割近くが「美味しそう」と回答

【2023(令和5)年8月21日第5138号5面】

2023-08-21リスパック 恵方巻アンケート (3697KB) |

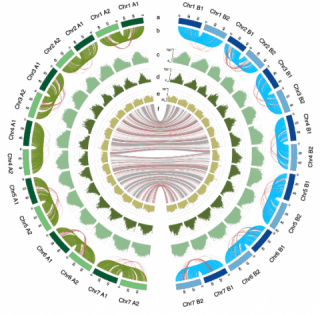

岐阜大ほか研究チーム ワサビのゲノム解読 品種改良など活用に期待

東海国立大学機構岐阜大学応用生物科学部山根京子准教授および学部四年生山本祥平氏(研究当時)、東京工業大学生命理工学院伊藤武彦教授および田中裕之研究員、学部四年生堀立樹氏(研究当時)、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所豊田敦特任教授、東京都立大学矢野健太郎教授の研究グループは、世界に先駆けてワサビのハプロタイプレベルでの高精度な全染色体参照ゲノムの解読に成功した。

ワサビは日本原産の香辛野菜であり、日本食文化に欠かせない重要な食材。近年の和食ブームの影響もあり世界的な需要も増加する中で、抗酸化作用や癌抑制作用など、機能性食品としても注目されている。

ワサビは日本原産の香辛野菜であり、日本食文化に欠かせない重要な食材。近年の和食ブームの影響もあり世界的な需要も増加する中で、抗酸化作用や癌抑制作用など、機能性食品としても注目されている。

今回は、ワサビの全ゲノムの高精度な解読に成功した。用いた植物材料は、全国わさび品評会において常に上位入賞し、現在最も市場価値が高い品種〝真妻〟。

本研究では、ワサビは7本の染色体が4組からなる異質四倍体生物であることを明らかにするとともに、7本×4組=合計28本の染色体から構成される配列データを明らかにした。

今回明らかとなったゲノム配列は、遺伝や進化などの基礎研究、品種改良など農業分野、さらには在来や野生ワサビの保全のための情報整備など、多くの分野での活用が期待される。

【2023年8月11日第5137号16面】

岐阜大学 HP

https://www.gifu-u.ac.jp/news/research/2023/07/entry13-12523.html

今回明らかとなったゲノム配列は、遺伝や進化などの基礎研究、品種改良など農業分野、さらには在来や野生ワサビの保全のための情報整備など、多くの分野での活用が期待される。

【2023年8月11日第5137号16面】

岐阜大学 HP

https://www.gifu-u.ac.jp/news/research/2023/07/entry13-12523.html

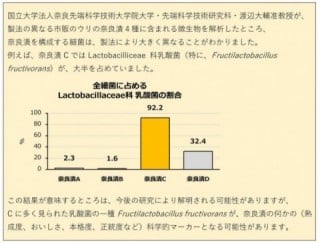

<奈良屋本店> 奈良漬に圧倒的な乳酸菌

奈良屋本店(増田幸彦代表、奈良県奈良市)の奈良漬(うり)と、製法の異なる他社製の4種の瓜の奈良漬に含まれる微生物を解析したところ、同店の奈良漬には圧倒的に多く乳酸菌が含まれていることが分かった。また、奈良漬を構成する細菌は、製法により大きく異なることも判明した。

同分析は、奈良先端科学技術大学院大学の渡辺大輔准教授が行ったもので、奈良屋本店の奈良漬で多く含まれていたのは「Lactobacillaceae」科乳酸菌(特に「Fructilactobacillus fructivorans」)である。

この乳酸菌が、同店の奈良漬の熟成度、おいしさなど何らかの科学的マーカーとなる要因を生み出しているものと思われる。

同研究結果に対し、増田幸彦代表は「受け継いできた伝統的手法で奈良漬を製造してきただけ。今回の研究により、伝統的手法で製造された奈良漬が、なぜ人々に食べ続けられてきたのかの不思議が少しでも将来、解明されることを期待している」と述べた。

同研究結果は、今年10月に開催される「令和5年度日本醸造学会大会」で発表される予定で今後も研究が進められていく。

【2023(令和5)年8月11日第5137号8面】

奈良屋本店 プレスリリース

奈良屋本店 プレスリリース

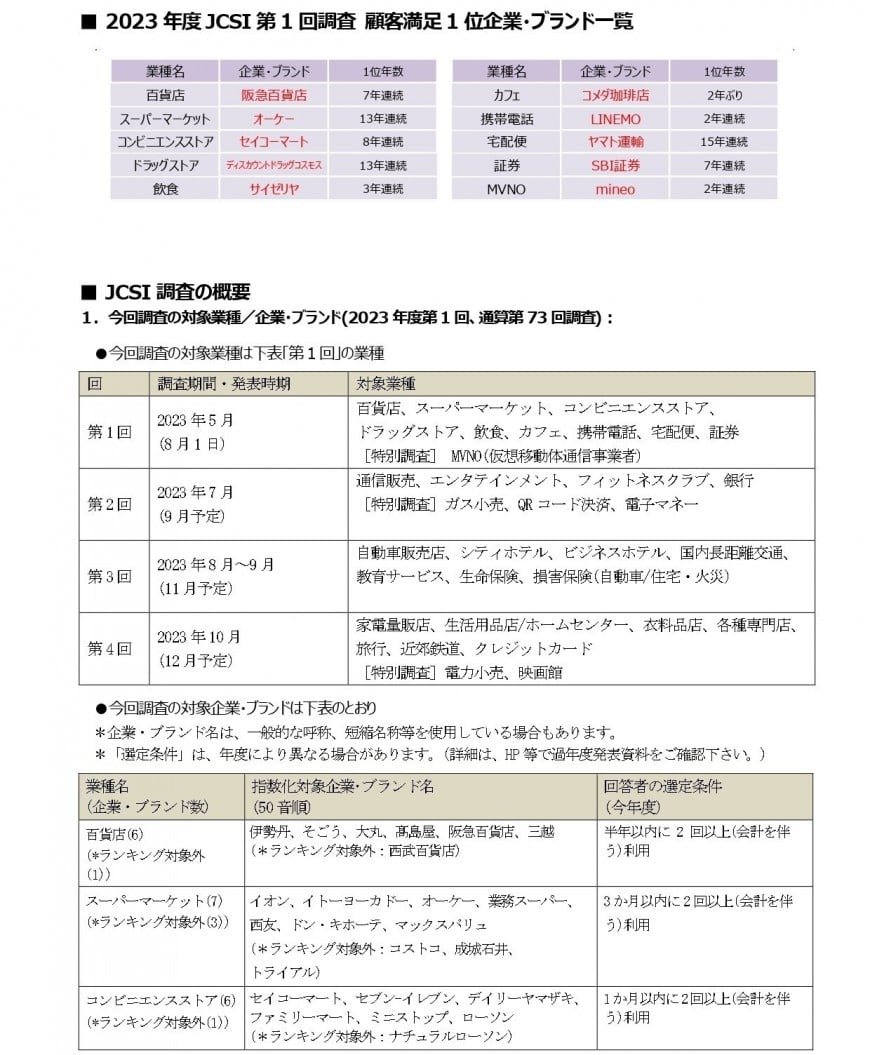

<日本生産性本部> 顧客満足を数値化 企業や業種の成長に活かす

オーケー/コスモス13年連続1位

公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会は1日、2023年度JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index:日本版顧客満足度指数)第1回調査として、10業種(百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、飲食、カフェ、携帯電話、宅配便、証券、MVNO=一部業種の結果は割愛)の顧客満足度を発表した。

本調査は、サービス産業の生産性を測るうえで重要な「顧客満足」等を数値化・可視化して、企業や業種の成長に資する情報として用いることを目的とした日本最大級の顧客満足度調査。顧客満足度並びに関連指標の計9指標を調査している。

■JCSI調査の概要

1.今回調査の対象業種/企業・ブランド(2023年度第1回、通算第73回調査)

今回調査の対象業種は別表「第1回」の業種

今回調査の対象企業・ブランドは次の通り。

*企業・ブランド名は、一般的な呼称、短縮名称等を使用している場合もある。

*「選定条件」は、年度により異なる場合がある。

▼業種名(企業・ブランド数)=指数化対象企業・ブランド名(50音順):回答者の選定条件(今年度)の順に記載

▼百貨店(6、ランキング対象外1)=伊勢丹、そごう、大丸、髙島屋、阪急百貨店、三越(ランキング対象外 西武百貨店):半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼スーパーマーケット(7、ランキング対象外3)=イオン、イトーヨーカドー、オーケー、業務スーパー、西友、ドン・キホーテ、マックスバリュ(ランキング対象外 コストコ、成城石井、トライアル):3カ月以内に2回以上会計を伴う利用

▼コンビニエンスストア(6、ランキング対象外1)=セイコーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン(ランキング対象外 ナチュラルローソン):1カ月以内に2回以上会計を伴う利用

▼ドラッグストア(7、ランキング対象外2)=ウエルシア、ココカラファイン、サンドラッグ、スギ薬局、ツルハドラッグ、ディスカウントドラッグコスモス、マツモトキヨシ(ランキング対象外 CREATE、ダイコクドラッグ):半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼飲食(17、ランキング対象外2)=【レストランチェーン洋食4】ガスト、サイゼリヤ、びっくりドンキー、ロイヤルホスト(ランキング対象外 ココス、デニーズ)【レストランチェーン和食4】木曽路、くら寿司、スシロー、はま寿司【ファストフード店洋食3】ケンタッキー、マクドナルド、モスバーガー【ファストフード店和食・中華6】餃子の王将、すき家、松屋、丸亀製麺、吉野家、リンガーハット:半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼カフェ(5、ランキング対象外4)=コメダ珈琲店、スターバックス、タリーズコーヒー、ドトールコーヒー、ミスタードーナツ(ランキング対象外 カフェ・ド・クリエ、カフェ・ベローチェ、サンマルクカフェ、星乃珈琲店):半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼宅配便(3)=佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸:1年以内に2回以上発送し、かつ利用料金を見聞きしたことがある

2.調査期間:2023年5月17日~5月25日

3.調査方法:インターネット・モニターを用いた調査(2段階にて回答を依頼)

①1次回答:調査会社のモニターを用いて、性別・年代別・地域別の人口構成に配慮した形で利用経験の有無についての回答を依頼し、今回は約6万人より回答を得ている。

②2次回答:1次回答が各対象の選定条件に当てはまる回答者約400人に、サービスに関する具体的な評価についての回答を依頼した。回答依頼は回答者1人につき1企業・ブランドのみ。順位に含めた企業・ブランドは300人以上の回答を確保している。

4.回答者数:2万6187人(順位に含む72企業・ブランドの回答者は、2万3185人)

5.質問数:約110問

6.指数化の方法:本調査では、顧客期待、知覚品質、知覚価値、顧客満足、推奨意向、ロイヤルティ、感動指標、失望指標、CSR指標の計9指標を算出している。

各指標を構成する設問は以下の3問ないし4問で構成されている。各設問が10段階で、その回答から100点満点になるように算出される。複数の設問を「すべてを満点とした」場合は100点、「すべてを最低点とした」場合は0点となる。

※各企業・ブランドの回答者の点数の平均値をランキングにしている。平均値は小数第2位を四捨五入しており、同値の場合、ランキングで同順位としている。

[顧客満足の設問]

※●●●は指数化対象の企業・ブランド名を挿入

①全体満足:過去1年間の利用経験を踏まえて、●●●にどの程度満足していますか。

②選択満足:過去1年を振り返って、●●●を利用したことは、あなたにとって良い選択だったと思いますか。

③生活満足:●●●を利用することは、あなたの生活を豊かにすることに、どの程度役立っていると思いますか。

[推奨意向おすすめ度の設問]

あなたが●●●について人と話をする際、以下の点を好ましい話題としますか、それとも好ましくない話題として話そうと思いますか。

①商品の魅力基本サービス

②会社としてのサービスサービス環境

③従業員・窓口対応

④情報提供・説明案内

[感動指標の設問]

●●●を利用した際、あなたは次のようなことをどの程度経験しましたか。

①びっくりした

②うれしい

③楽しい

④興奮した

7.ランキング対象外企業・ブランドに関して

・ランキング対象外の企業・ブランドは、順位に含めていません。

・ランキング対象外の企業・ブランドは、「300人以上確保」や「前回調査実績」などの条件を満たさない企業・ブランド。

公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会は1日、2023年度JCSI(Japanese Customer Satisfaction Index:日本版顧客満足度指数)第1回調査として、10業種(百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、飲食、カフェ、携帯電話、宅配便、証券、MVNO=一部業種の結果は割愛)の顧客満足度を発表した。

本調査は、サービス産業の生産性を測るうえで重要な「顧客満足」等を数値化・可視化して、企業や業種の成長に資する情報として用いることを目的とした日本最大級の顧客満足度調査。顧客満足度並びに関連指標の計9指標を調査している。

■JCSI調査の概要

1.今回調査の対象業種/企業・ブランド(2023年度第1回、通算第73回調査)

今回調査の対象業種は別表「第1回」の業種

今回調査の対象企業・ブランドは次の通り。

*企業・ブランド名は、一般的な呼称、短縮名称等を使用している場合もある。

*「選定条件」は、年度により異なる場合がある。

▼業種名(企業・ブランド数)=指数化対象企業・ブランド名(50音順):回答者の選定条件(今年度)の順に記載

▼百貨店(6、ランキング対象外1)=伊勢丹、そごう、大丸、髙島屋、阪急百貨店、三越(ランキング対象外 西武百貨店):半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼スーパーマーケット(7、ランキング対象外3)=イオン、イトーヨーカドー、オーケー、業務スーパー、西友、ドン・キホーテ、マックスバリュ(ランキング対象外 コストコ、成城石井、トライアル):3カ月以内に2回以上会計を伴う利用

▼コンビニエンスストア(6、ランキング対象外1)=セイコーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン(ランキング対象外 ナチュラルローソン):1カ月以内に2回以上会計を伴う利用

▼ドラッグストア(7、ランキング対象外2)=ウエルシア、ココカラファイン、サンドラッグ、スギ薬局、ツルハドラッグ、ディスカウントドラッグコスモス、マツモトキヨシ(ランキング対象外 CREATE、ダイコクドラッグ):半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼飲食(17、ランキング対象外2)=【レストランチェーン洋食4】ガスト、サイゼリヤ、びっくりドンキー、ロイヤルホスト(ランキング対象外 ココス、デニーズ)【レストランチェーン和食4】木曽路、くら寿司、スシロー、はま寿司【ファストフード店洋食3】ケンタッキー、マクドナルド、モスバーガー【ファストフード店和食・中華6】餃子の王将、すき家、松屋、丸亀製麺、吉野家、リンガーハット:半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼カフェ(5、ランキング対象外4)=コメダ珈琲店、スターバックス、タリーズコーヒー、ドトールコーヒー、ミスタードーナツ(ランキング対象外 カフェ・ド・クリエ、カフェ・ベローチェ、サンマルクカフェ、星乃珈琲店):半年以内に2回以上会計を伴う利用

▼宅配便(3)=佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸:1年以内に2回以上発送し、かつ利用料金を見聞きしたことがある

2.調査期間:2023年5月17日~5月25日

3.調査方法:インターネット・モニターを用いた調査(2段階にて回答を依頼)

①1次回答:調査会社のモニターを用いて、性別・年代別・地域別の人口構成に配慮した形で利用経験の有無についての回答を依頼し、今回は約6万人より回答を得ている。

②2次回答:1次回答が各対象の選定条件に当てはまる回答者約400人に、サービスに関する具体的な評価についての回答を依頼した。回答依頼は回答者1人につき1企業・ブランドのみ。順位に含めた企業・ブランドは300人以上の回答を確保している。

4.回答者数:2万6187人(順位に含む72企業・ブランドの回答者は、2万3185人)

5.質問数:約110問

6.指数化の方法:本調査では、顧客期待、知覚品質、知覚価値、顧客満足、推奨意向、ロイヤルティ、感動指標、失望指標、CSR指標の計9指標を算出している。

各指標を構成する設問は以下の3問ないし4問で構成されている。各設問が10段階で、その回答から100点満点になるように算出される。複数の設問を「すべてを満点とした」場合は100点、「すべてを最低点とした」場合は0点となる。

※各企業・ブランドの回答者の点数の平均値をランキングにしている。平均値は小数第2位を四捨五入しており、同値の場合、ランキングで同順位としている。

[顧客満足の設問]

※●●●は指数化対象の企業・ブランド名を挿入

①全体満足:過去1年間の利用経験を踏まえて、●●●にどの程度満足していますか。

②選択満足:過去1年を振り返って、●●●を利用したことは、あなたにとって良い選択だったと思いますか。

③生活満足:●●●を利用することは、あなたの生活を豊かにすることに、どの程度役立っていると思いますか。

[推奨意向おすすめ度の設問]

あなたが●●●について人と話をする際、以下の点を好ましい話題としますか、それとも好ましくない話題として話そうと思いますか。

①商品の魅力基本サービス

②会社としてのサービスサービス環境

③従業員・窓口対応

④情報提供・説明案内

[感動指標の設問]

●●●を利用した際、あなたは次のようなことをどの程度経験しましたか。

①びっくりした

②うれしい

③楽しい

④興奮した

7.ランキング対象外企業・ブランドに関して

・ランキング対象外の企業・ブランドは、順位に含めていません。

・ランキング対象外の企業・ブランドは、「300人以上確保」や「前回調査実績」などの条件を満たさない企業・ブランド。

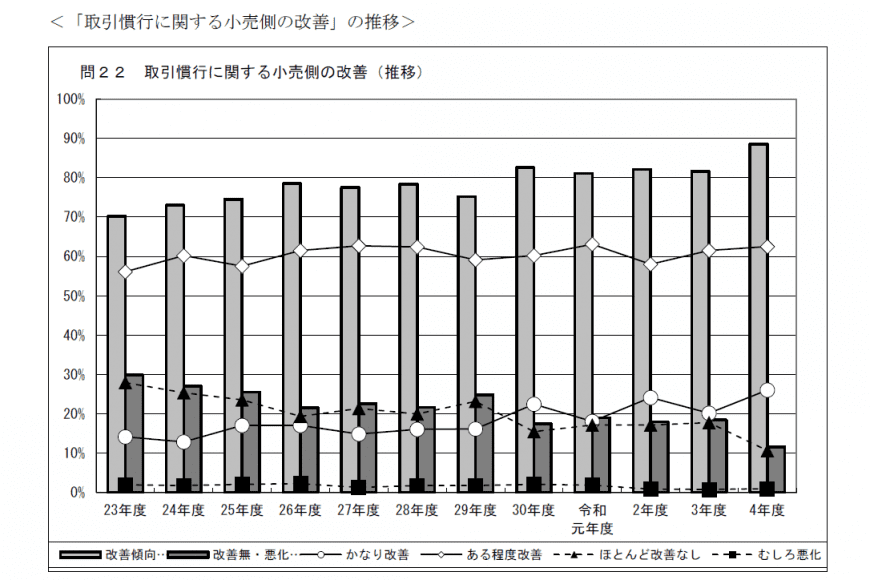

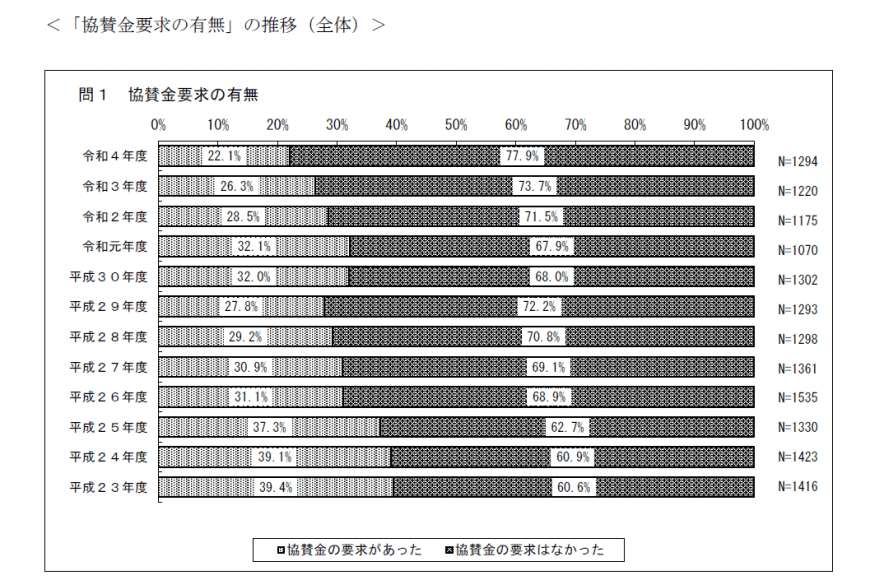

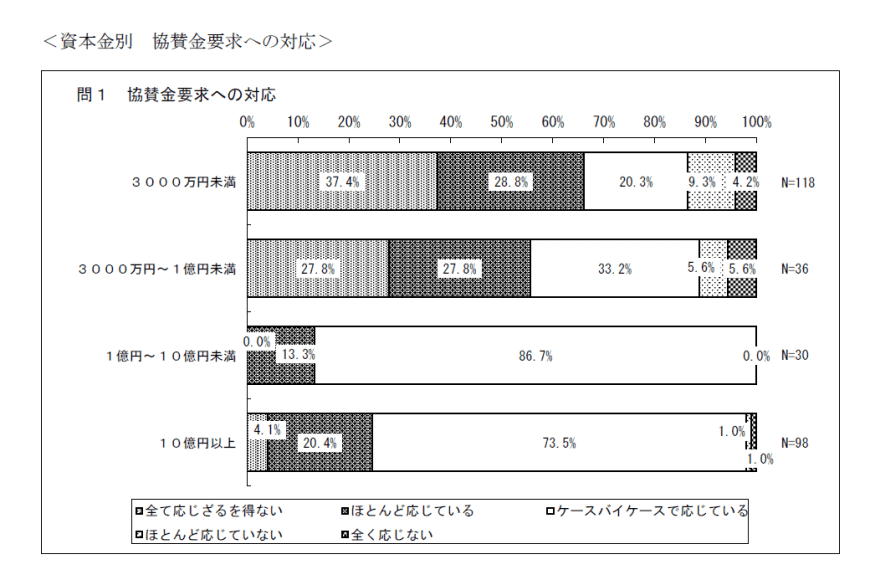

<食品産業センター> 取引慣行の実態調査 「改善が認められる」過去最多

一般財団法人食品産業センター(荒川隆理事長)では本年2月、食品製造事業者へのアンケートによって、大規模小売店による取引慣行(優越的地位濫用等)の実態調査を実施した。

同センターでは平成7年からほぼ毎年実態調査を行っており、現在の形式での調査は平成10年度より毎年実施している。

今回の調査では①協賛金、センターフィー、従業員派遣、不当な値引き・特売商品等の買いたたき、過度の情報開示の要求、プライベート・ブランド(PB)商品に関する要請について前回に引き続き実態を調査した。アンケート票は食品製造業2000社に送付し、23業種332社から有効回答を得た(有効回答率16・6%)。

同センターでは平成7年からほぼ毎年実態調査を行っており、現在の形式での調査は平成10年度より毎年実施している。

今回の調査では①協賛金、センターフィー、従業員派遣、不当な値引き・特売商品等の買いたたき、過度の情報開示の要求、プライベート・ブランド(PB)商品に関する要請について前回に引き続き実態を調査した。アンケート票は食品製造業2000社に送付し、23業種332社から有効回答を得た(有効回答率16・6%)。

回答事業者の資本金規模別にみると、大規模事業者ほど各項目の要請を受ける割合が多く、逆に小規模事業者は要請を受ける割合は少ないものの、要請を受けた場合は概ね応じざるを得ない実態が続いている。

【2023(令和5)年7月11日第5134号2面】

※実態調査報告書は、食品産業センター 実態調査報告書ページで公開

https://www.shokusan.or.jp/publishing/date/2023/06/

【2023(令和5)年7月11日第5134号2面】

※実態調査報告書は、食品産業センター 実態調査報告書ページで公開

https://www.shokusan.or.jp/publishing/date/2023/06/

※または、こちらからダウンロード可↓

2023-06-29食品産業センター 取引慣行の実態調査 (2896KB) |

梅に高血圧抑制作用あり 研究成果が学術論文誌に掲載

「梅の高血圧抑制作用研究」の結果が学術論文専門紙に掲載され、6月13日に和歌山県自治会館(和歌山市)で記者発表会が行われた。

当研究は今回、動物実験で初めて学術的に確認された。発表会では、大阪河﨑リハビリテーション大学の宇都宮洋才教授(元和歌山県立医科大学)、米国・テンプル大学の江口暁教授が成果について発表・報告した。

研究チームでは、梅が高血圧を改善するという言い伝えが事実かどうかの疑問を解決するために研究を行った結果、学術論文に掲載されることとなった。

今回は食品中に塩分を含有しない梅肉エキスを使って研究を実施。梅肉エキスは長時間かけて加熱濃縮(1㎏から20g)され、様々な生活習慣病、老化に伴い増加する心臓血管病に効果を発揮する可能性が注目されてきた。

チームでは、梅肉エキスが血管由来培養細胞で代表的高血圧発症因子として知られるアンジオテンシンⅡの細胞作用を抑制することを報告。しかしながら、梅肉エキスが高血圧やその合併症を予防する効果は未知であった。また、梅加工品が高血圧に有効だとする報告は存在しない。

今回アンジオテンシンⅡ投与によるマウス高血圧モデルを作成し、人での推奨消費量より予想される投与量、梅肉エキス0・1%を含む飲料水と通常飲料水とで飼育し、比較検討した。

当研究は今回、動物実験で初めて学術的に確認された。発表会では、大阪河﨑リハビリテーション大学の宇都宮洋才教授(元和歌山県立医科大学)、米国・テンプル大学の江口暁教授が成果について発表・報告した。

研究チームでは、梅が高血圧を改善するという言い伝えが事実かどうかの疑問を解決するために研究を行った結果、学術論文に掲載されることとなった。

今回は食品中に塩分を含有しない梅肉エキスを使って研究を実施。梅肉エキスは長時間かけて加熱濃縮(1㎏から20g)され、様々な生活習慣病、老化に伴い増加する心臓血管病に効果を発揮する可能性が注目されてきた。

チームでは、梅肉エキスが血管由来培養細胞で代表的高血圧発症因子として知られるアンジオテンシンⅡの細胞作用を抑制することを報告。しかしながら、梅肉エキスが高血圧やその合併症を予防する効果は未知であった。また、梅加工品が高血圧に有効だとする報告は存在しない。

今回アンジオテンシンⅡ投与によるマウス高血圧モデルを作成し、人での推奨消費量より予想される投与量、梅肉エキス0・1%を含む飲料水と通常飲料水とで飼育し、比較検討した。

通常飲料水を摂ったマウスはアンジオテンシンⅡ投与により人の高血圧と同様の高血圧が観察され、さらに高血圧合併症、血管障害と心臓肥大も誘導された。

梅肉エキス0・1%を含む飲料水で飼育したマウスではアンジオテンシンⅡ投与による高血圧発症がほぼ完全に予防された。さらに血管や心臓の合併症も発症しなかった。

血管由来細胞の培養実験では、梅肉エキス0・1%含有の培液で培養すると通常の培養液で観察されるアンジオテンシンⅡ投与による細胞ストレス反応や糖代謝への依存が抑えられた。

これらの結果から梅肉エキスが高血圧予防や心血管の合併症に有効であると考えられ、その効能には細胞ストレス、糖代謝機能の改善作用が関与していると考えられる。

これらの結果は日本高血圧学会専門誌「Hypertension Research」6月号に掲載。今後は有効成分の特定と、人での研究も行われる予定。

梅肉エキス0・1%を含む飲料水で飼育したマウスではアンジオテンシンⅡ投与による高血圧発症がほぼ完全に予防された。さらに血管や心臓の合併症も発症しなかった。

血管由来細胞の培養実験では、梅肉エキス0・1%含有の培液で培養すると通常の培養液で観察されるアンジオテンシンⅡ投与による細胞ストレス反応や糖代謝への依存が抑えられた。

これらの結果から梅肉エキスが高血圧予防や心血管の合併症に有効であると考えられ、その効能には細胞ストレス、糖代謝機能の改善作用が関与していると考えられる。

これらの結果は日本高血圧学会専門誌「Hypertension Research」6月号に掲載。今後は有効成分の特定と、人での研究も行われる予定。

【2023(令和5)年7月1日第5133号1面】

農林水産省 食品ロス量は523万t 事業系が279万tで1・5%増

農林水産省は9日、令和3(2021)年度の食品ロス量の推計値を公表。令和3(2021)年度の食品ロス量は523万t(前年度比+1万t、+0・2%)、このうち、食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は279万t(同+4万t、+1・5%)、一般家庭から発生する家庭系食品ロス量は244万t(同▲3万t、▲1・2%)となった。

農林水産省は、令和元年7月に公表した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の基本方針において、食品関連事業者から発生する事業系食品ロスを2000年度比で2030年度までに半減させる目標を設定。一般家庭から発生する家庭系食品ロスについても「第四次循環型社会形成推進基本計画」(平成30年6月閣議決定)において同様の目標を設定している。

現在、消費者庁においては、「食品ロスの削減の推進に関する法律」等に基づき、関係省庁、地方自治体及び事業者等と連携して、食品ロスの削減に取り組んでいる。より一層の食品ロス削減のための取組を進めていく方針だ。

農林水産省は、令和元年7月に公表した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の基本方針において、食品関連事業者から発生する事業系食品ロスを2000年度比で2030年度までに半減させる目標を設定。一般家庭から発生する家庭系食品ロスについても「第四次循環型社会形成推進基本計画」(平成30年6月閣議決定)において同様の目標を設定している。

現在、消費者庁においては、「食品ロスの削減の推進に関する法律」等に基づき、関係省庁、地方自治体及び事業者等と連携して、食品ロスの削減に取り組んでいる。より一層の食品ロス削減のための取組を進めていく方針だ。

【2023(令和5)年6月26日第5132号2面】

フジッコ 京都府医大で寄付講座

食と健康長寿を科学的に検討

京都府立医科大学(夜久均学長)とフジッコ株式会社(福井正一社長、神戸市)、および他6社(太陽化学株式会社、森永乳業株式会社、ミヤリサン製薬株式会社、森下仁丹株式会社、サイキンソー株式会社、株式会社Mizkan(順不同))は、4月1日より、京都府立医科大学に寄附講座「生体免疫栄養学講座」を開設した。 フジッコは創業以来、昆布の佃煮や煮豆等の日本の伝統食を基本に、食卓に馴染みの深い食品を取り扱い、「健康とおいしさ」を提供する食品加工メーカーとして、日本の健康長寿社会の実現に向けた研究開発に取り組んでいる。

また京都府立医科大学は医と食の融合から食を中心とした疾病予防を目指し、腸内環境からの新しいアプローチを行っており、特に腸内微生物叢やその代謝物に着目して基礎から臨床応用まで幅広い先進的研究を進めている。

今回、京都府立医科大学とフジッコを含む7社は互いの強みや資源等を活用し、かつその相乗効果を発揮するため、寄附講座「生体免疫栄養学講座」を設立。

フジッコでは豆や昆布、ヨーグルト、および根菜を含む惣菜など食物繊維やポリフェノールを多く含む食品が腸内環境に与える影響を検討し、免疫・栄養学の知見から健康長寿に向けた科学的エビデンスを確立する。

さらに、塩分過多でタンパク質が少なくなりがちな従来の伝統的な日本食の問題点を克服し、バランス良く食べられる良さを活かした「新日本型食生活」を提案していく。

【本寄附講座の概要】

▼設置場所:京都府立医科大学河原町キャンパス▼講座名称:生体免疫栄養学講座▼目的:腸内微生物叢とその代謝物からみた免疫・栄養学に着目し、健康長寿に向けた科学的エビデンスの確立と食を中心にした実践的予防法を実証する。

▼担当教員:内藤裕二(寄附講座 教授)▼設置期間:2023年4月1日~2026年3月31日

また京都府立医科大学は医と食の融合から食を中心とした疾病予防を目指し、腸内環境からの新しいアプローチを行っており、特に腸内微生物叢やその代謝物に着目して基礎から臨床応用まで幅広い先進的研究を進めている。

今回、京都府立医科大学とフジッコを含む7社は互いの強みや資源等を活用し、かつその相乗効果を発揮するため、寄附講座「生体免疫栄養学講座」を設立。

フジッコでは豆や昆布、ヨーグルト、および根菜を含む惣菜など食物繊維やポリフェノールを多く含む食品が腸内環境に与える影響を検討し、免疫・栄養学の知見から健康長寿に向けた科学的エビデンスを確立する。

さらに、塩分過多でタンパク質が少なくなりがちな従来の伝統的な日本食の問題点を克服し、バランス良く食べられる良さを活かした「新日本型食生活」を提案していく。

【本寄附講座の概要】

▼設置場所:京都府立医科大学河原町キャンパス▼講座名称:生体免疫栄養学講座▼目的:腸内微生物叢とその代謝物からみた免疫・栄養学に着目し、健康長寿に向けた科学的エビデンスの確立と食を中心にした実践的予防法を実証する。

▼担当教員:内藤裕二(寄附講座 教授)▼設置期間:2023年4月1日~2026年3月31日

【2023(令和5)年6月16日第5131号9面】

フジッコ

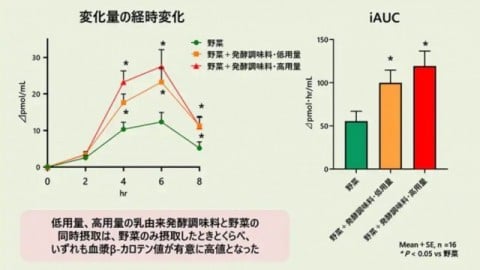

明治 乳由来調味料の研究発表

カロテノイド吸収を促進

株式会社明治(松田克也社長、東京都中央区)は、乳酸菌により発酵させた乳由来の調味料(以下、乳由来発酵調味料)が野菜由来の機能性成分であるカロテノイドの吸収を促進することを明らかにした。

その研究成果を第77回日本栄養・食糧学会大会(公益社団法人日本栄養・食糧学会主催、開催:5月12日~14日)で発表した。

【研究成果の概要】

①発酵乳が野菜に含まれるカロテノイドの吸収を促進する知見にもとづき、カロテノイドの吸収を高めるためのドレッシング用の新たな乳由来発酵調味料を作製した。

②ヒト対象試験で、本発酵調味料によるカロテノイドの吸収促進効果を確認したところ、乳由来発酵調味料と野菜を一緒に摂取すると野菜のみの摂取よりカロテノイドのひとつであるβ-カロテンが約2・1倍吸収されることが分かった。

【研究まとめ】

野菜の中でも、カロテノイドの吸収率は低く、いかにその吸収性を高めるかが重要である。今回、乳由来発酵調味料と野菜の同時摂取は、野菜のみ摂取したときと比べ、カロテノイドの血漿濃度が高値となり、野菜に含まれるカロテノイドの吸収を促進させることを明らかにした。

学会では、「健常人において乳由来発酵調味料は野菜に含まれるカロテノイドの吸収を促進させる」をタイトルに発表した。

【2023(令和5)年6月16日第5131号9面】

明治

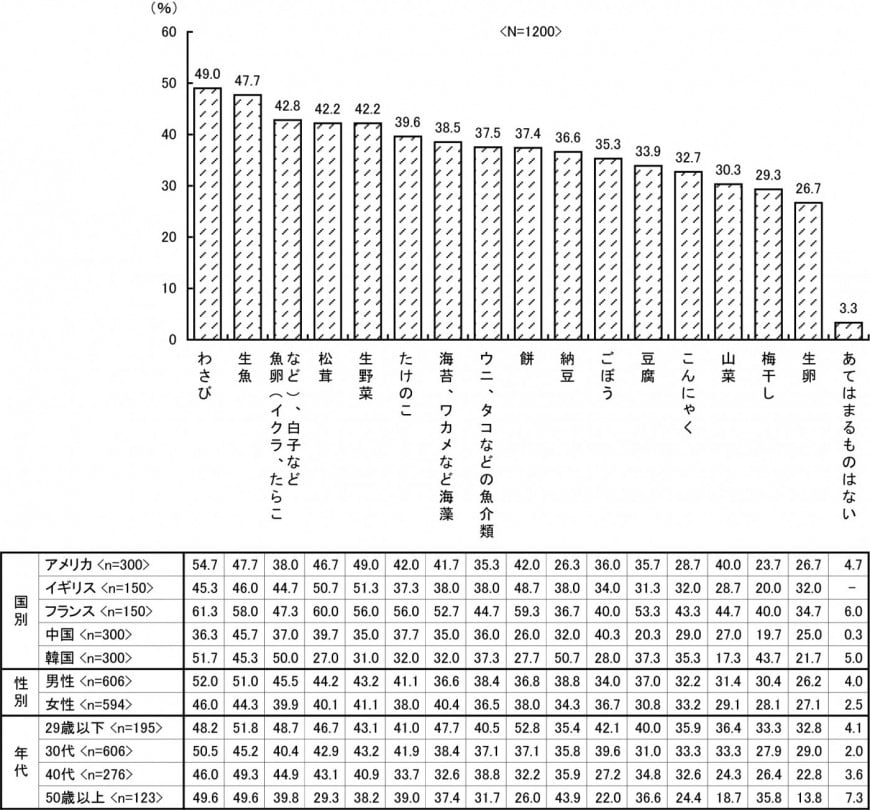

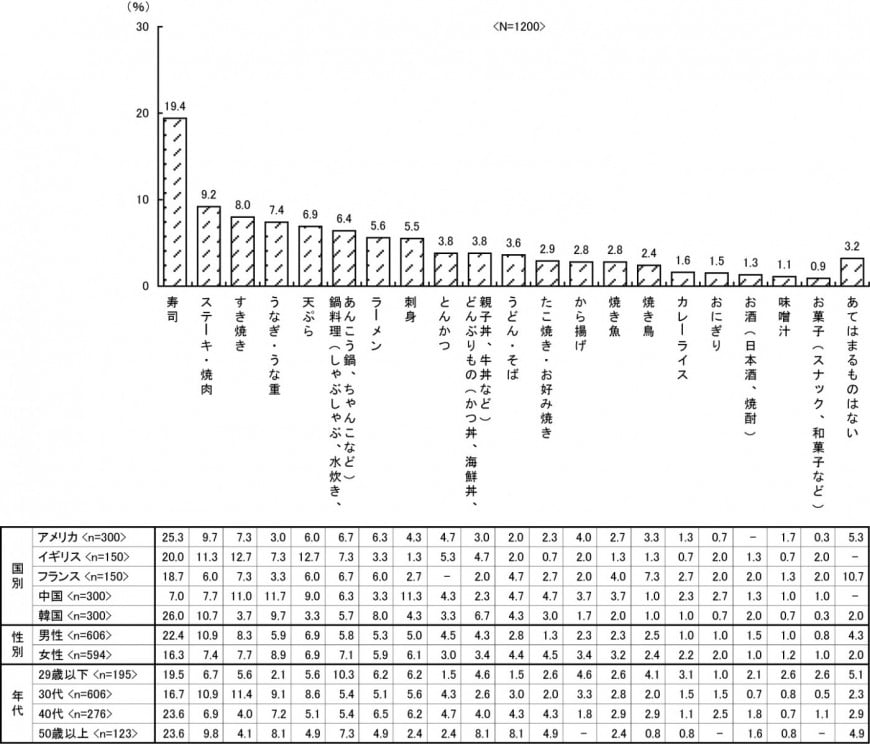

農林中央金庫 「訪日外国人からみた日本の“食”」

日本ならではの食材1位はわさび

農林中央金庫(奥和登代表理事理事長、東京都千代田区)では、「『世代をつなぐ食』その実態と意識」(2004年)から、毎年継続して食に関する調査を実施している。本年はこれまでと少し趣向を変えて、この10年以内に日本に滞在したことのある世界5カ国の外国人を対象に、日本の“食”に対する意識と実態を調査した。

調査の結果、料理に関連する設問の大多数において「寿司」が圧倒的な1番人気という結果となった。国別の傾向では、設問全体を通じてほとんどの項目で《フランス》が高い回答率を示し、積極的にさまざまな日本の食に触れて親しんでいる様子がうかがえる。

▼調査対象:アメリカ、イギリス、フランス、中国、韓国の男女1200人

▼調査期間:2023年3月20日~27日

農林中央金庫(奥和登代表理事理事長、東京都千代田区)では、「『世代をつなぐ食』その実態と意識」(2004年)から、毎年継続して食に関する調査を実施している。本年はこれまでと少し趣向を変えて、この10年以内に日本に滞在したことのある世界5カ国の外国人を対象に、日本の“食”に対する意識と実態を調査した。

調査の結果、料理に関連する設問の大多数において「寿司」が圧倒的な1番人気という結果となった。国別の傾向では、設問全体を通じてほとんどの項目で《フランス》が高い回答率を示し、積極的にさまざまな日本の食に触れて親しんでいる様子がうかがえる。

▼調査対象:アメリカ、イギリス、フランス、中国、韓国の男女1200人

▼調査期間:2023年3月20日~27日

個別の質問を見ていくと、滞在時に食べた日本の料理は「寿司」(68・3%)が突出して多く、初めて食べた日本の料理も、最もおいしかった日本の料理も1位は「寿司」だった(順に26・5%、19・4%)。

食事をしたり食材を買ったりした場所は、「レストラン」(74・4%)が突出して多いが、「屋台」(42・9%)や「コンビニエンスストア」(39・7%)、「スーパーマーケット」(35・3%)なども利用されている。

滞在時に食べた“日本ならではの食材”は、「わさび」(49・0%)、「生魚」(47・7%)が半数近くに達し、寿司や刺身を食べた人が多かった結果を裏付けている。

以下、「魚卵(イクラ、たらこなど)、白子など」(42・8%)、「松茸」(42・2%)、「生野菜」(42・2%)、「たけのこ」(39・6%)、「海苔、ワカメなど海藻」(38・5%)、「ウニ、タコなどの魚介類」(37・5%)、「餅」(37・4%)、「納豆」(36・6%)、「ごぼう」(35・3%)、「豆腐」(33・9%)、「こんにゃく」(32・7%)、「山菜」(30・3%)、「梅干し」(29・3%)などが続いた。

国別にみると、「生魚」「松茸」「たけのこ」など、《フランス》で高い割合となっている項目が目立つ。一方、《中国》は総じて低めだった。また、《韓国》は「納豆」(50・7%)の割合が高いのが目を引く。

印象に残った日本の食事(食事マナー)は、「食前食後に挨拶をする」(50・9%)が半数を超えている。食について驚いたこと・感心したことは、1位「味がおいしい」(45・7%)、2位「盛り付けが美しい」(42・7%)、3位「メニューが豊富」(41・8%)だった。

日本で食べた日本食は自国の日本食と“違った”(86・7%)と感じた人が大多数で、同時に自国の日本食より“おいしい”と感じている人も大多数(86・2%)を占めている。

日本に来たことがある人ということもあって、日本食が“好き”(94・1%)な人が9割を超えている。好きな理由は、1位「味が好みだから」(61・6%)、2位「食材が新鮮だから」(49・2%)、3位「健康によいから」(25・8%)などとなっている。

食事をしたり食材を買ったりした場所は、「レストラン」(74・4%)が突出して多いが、「屋台」(42・9%)や「コンビニエンスストア」(39・7%)、「スーパーマーケット」(35・3%)なども利用されている。

滞在時に食べた“日本ならではの食材”は、「わさび」(49・0%)、「生魚」(47・7%)が半数近くに達し、寿司や刺身を食べた人が多かった結果を裏付けている。

以下、「魚卵(イクラ、たらこなど)、白子など」(42・8%)、「松茸」(42・2%)、「生野菜」(42・2%)、「たけのこ」(39・6%)、「海苔、ワカメなど海藻」(38・5%)、「ウニ、タコなどの魚介類」(37・5%)、「餅」(37・4%)、「納豆」(36・6%)、「ごぼう」(35・3%)、「豆腐」(33・9%)、「こんにゃく」(32・7%)、「山菜」(30・3%)、「梅干し」(29・3%)などが続いた。

国別にみると、「生魚」「松茸」「たけのこ」など、《フランス》で高い割合となっている項目が目立つ。一方、《中国》は総じて低めだった。また、《韓国》は「納豆」(50・7%)の割合が高いのが目を引く。

印象に残った日本の食事(食事マナー)は、「食前食後に挨拶をする」(50・9%)が半数を超えている。食について驚いたこと・感心したことは、1位「味がおいしい」(45・7%)、2位「盛り付けが美しい」(42・7%)、3位「メニューが豊富」(41・8%)だった。

日本で食べた日本食は自国の日本食と“違った”(86・7%)と感じた人が大多数で、同時に自国の日本食より“おいしい”と感じている人も大多数(86・2%)を占めている。

日本に来たことがある人ということもあって、日本食が“好き”(94・1%)な人が9割を超えている。好きな理由は、1位「味が好みだから」(61・6%)、2位「食材が新鮮だから」(49・2%)、3位「健康によいから」(25・8%)などとなっている。

「自国で知られている日本の料理」1位は「寿司」(56・3%)、「自国で最も人気がある日本の料理」1位も「寿司」(26・0%)、そして「自国で最も食べたいと思う日本の料理」1位もやはり「寿司」(16・8%)だった。

「自国で知られている日本の食品・食材」1位は「魚(マグロ・カツオ・サバ・イワシ)」(48・7%)で、「自国で最も人気がある日本の食品・食材」や「自国で最も食べたいと思う日本の食品・食材」でも1位だった(順に17・2%、17・4%)。

「また日本に“行きたい”」(97・7%)と考える人が大多数を占めている。「また日本に行ったら何が食べたいか」も、1位はやはり「寿司」(58・7%)で、不動の人気を示している。

いずれの国でも「寿司」が一番人気だが、2位は《アメリカ》《中国》は「ステーキ・焼肉」(順に49・0%、38・3%)、《イギリス》は「天ぷら」と「鍋料理(しゃぶしゃぶ、水炊き、あんこう鍋、ちゃんこなど)」(ともに42・0%)、《フランス》は「ラーメン」と「焼き鳥」(ともに43・9%)、《韓国》では「ラーメン」(43・8%)など、国ごとの嗜好の違いがみられた。

【2023(令和5)年5月11日第5128号1,5面】

農林中央金庫 HP

https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2023/post-927.html

「自国で知られている日本の食品・食材」1位は「魚(マグロ・カツオ・サバ・イワシ)」(48・7%)で、「自国で最も人気がある日本の食品・食材」や「自国で最も食べたいと思う日本の食品・食材」でも1位だった(順に17・2%、17・4%)。

「また日本に“行きたい”」(97・7%)と考える人が大多数を占めている。「また日本に行ったら何が食べたいか」も、1位はやはり「寿司」(58・7%)で、不動の人気を示している。

いずれの国でも「寿司」が一番人気だが、2位は《アメリカ》《中国》は「ステーキ・焼肉」(順に49・0%、38・3%)、《イギリス》は「天ぷら」と「鍋料理(しゃぶしゃぶ、水炊き、あんこう鍋、ちゃんこなど)」(ともに42・0%)、《フランス》は「ラーメン」と「焼き鳥」(ともに43・9%)、《韓国》では「ラーメン」(43・8%)など、国ごとの嗜好の違いがみられた。

【2023(令和5)年5月11日第5128号1,5面】

農林中央金庫 HP

https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2023/post-927.html

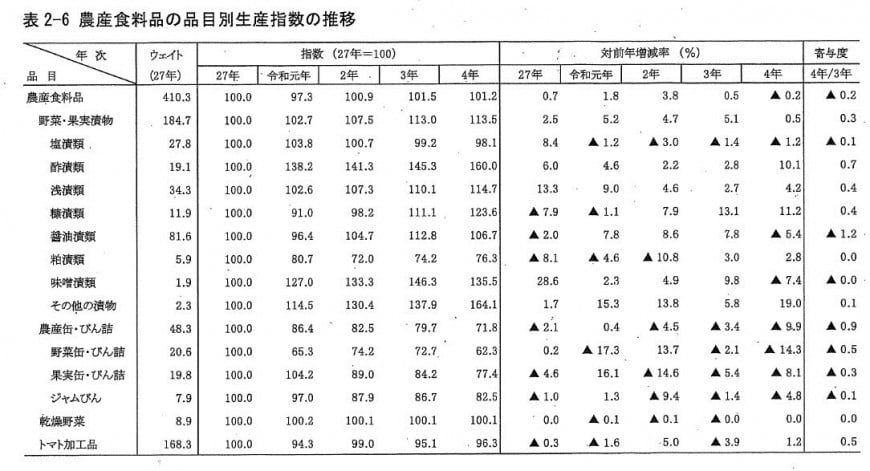

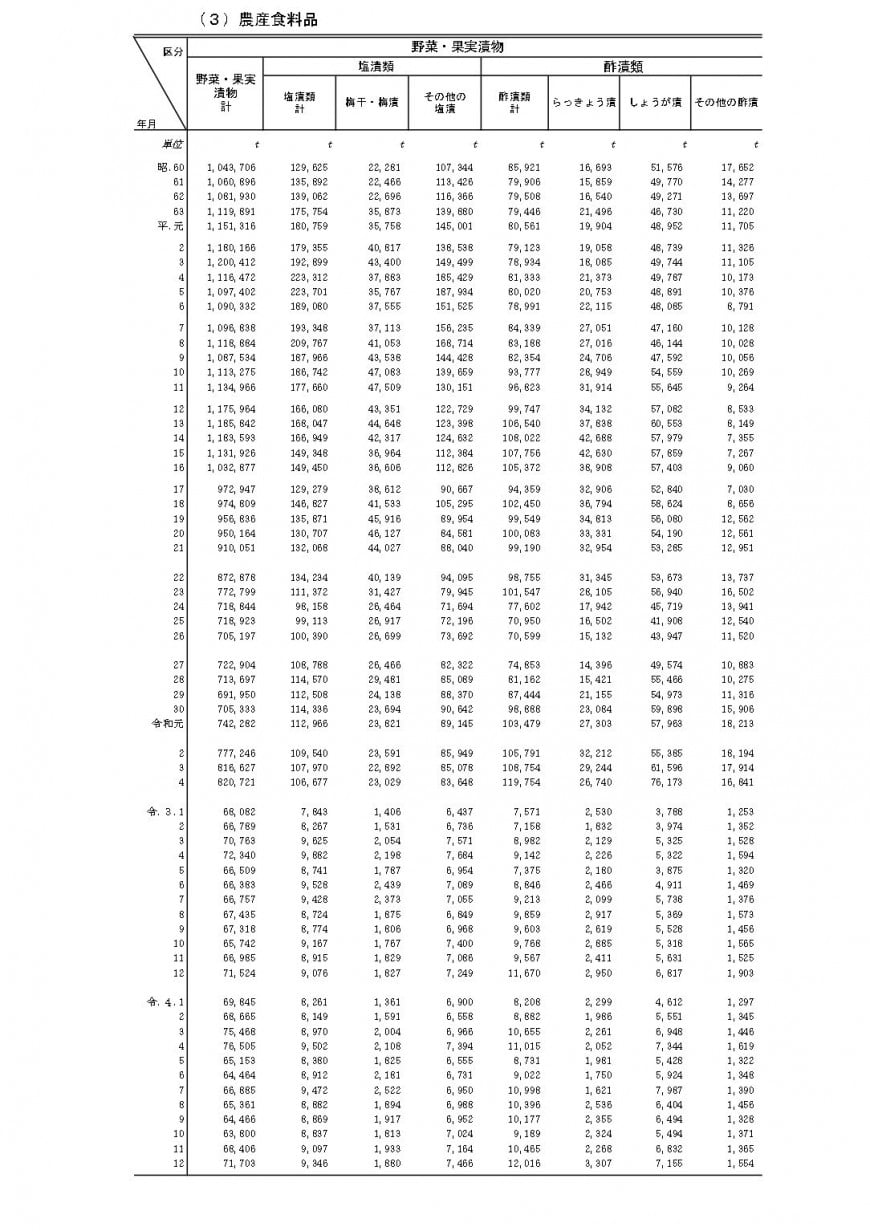

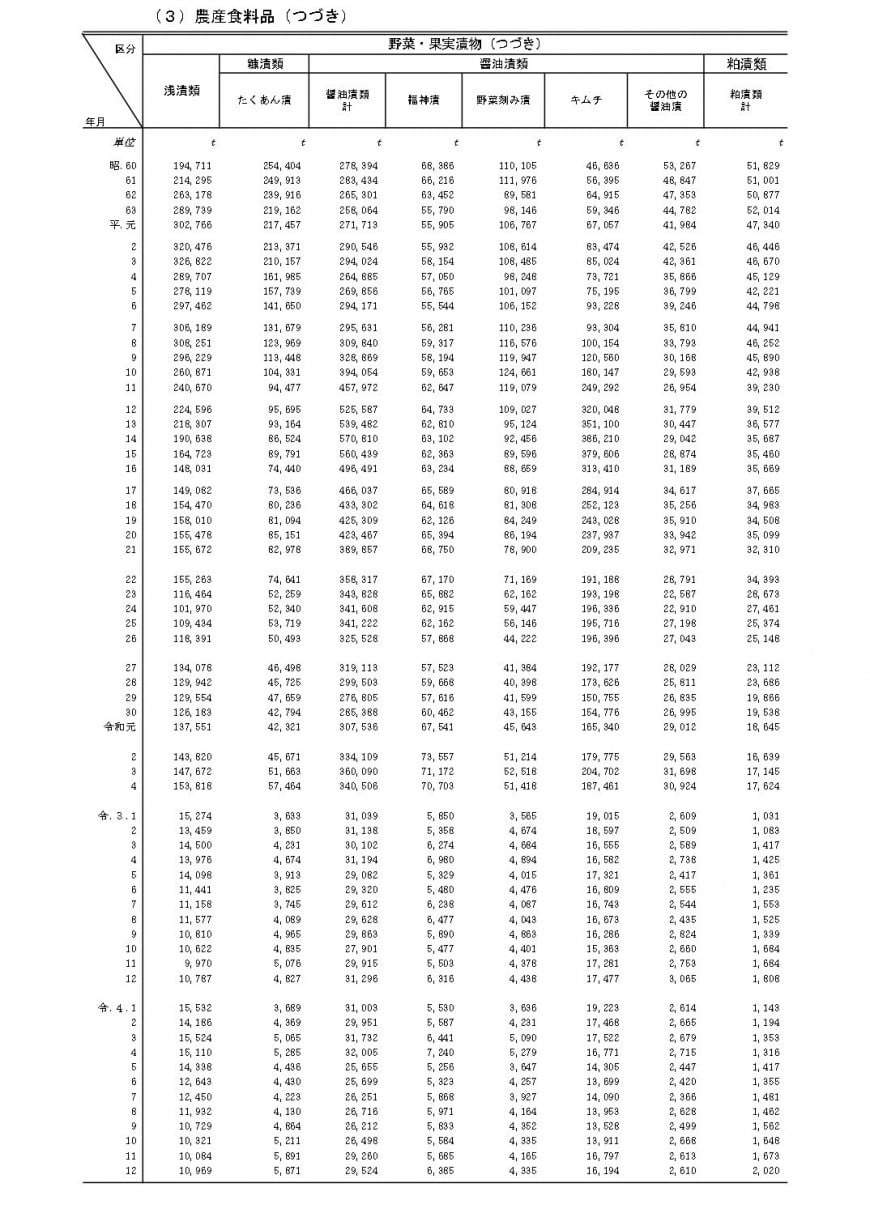

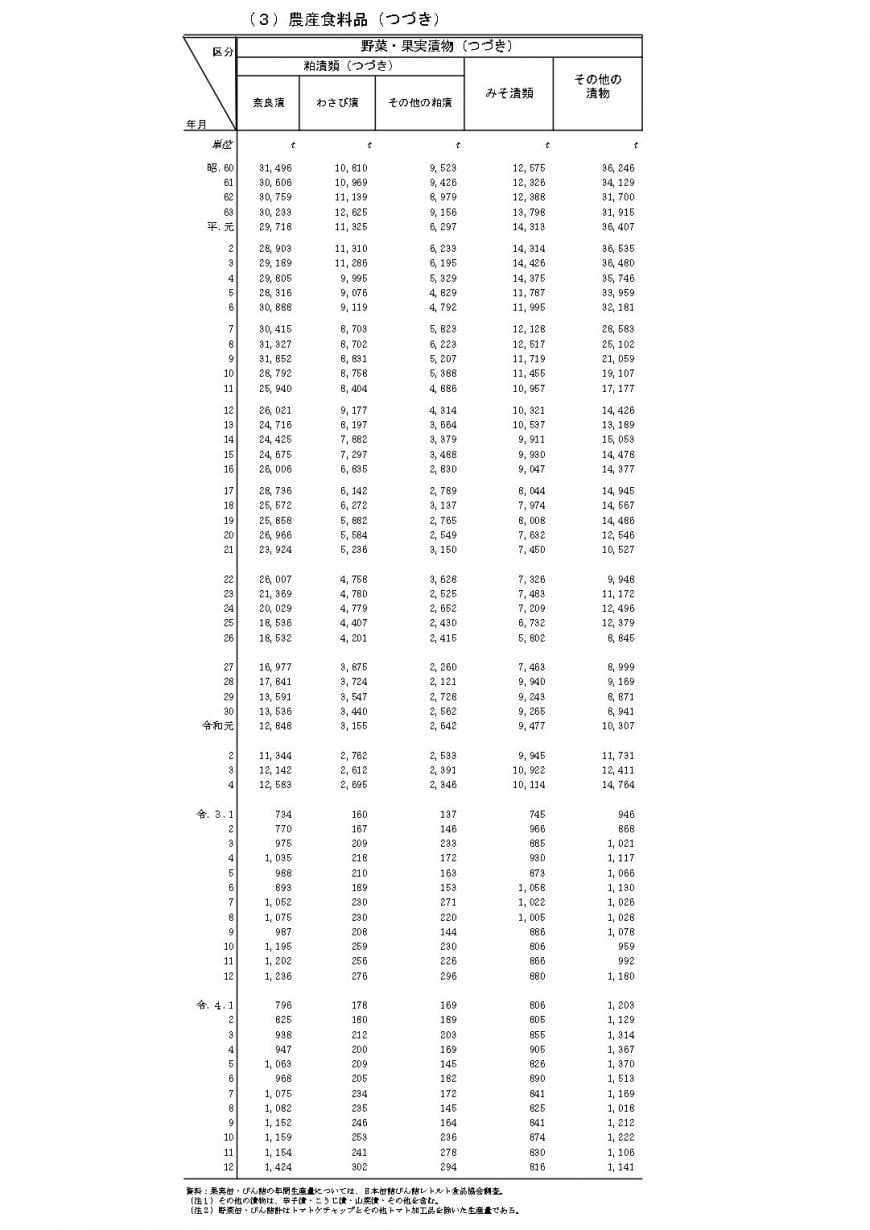

食品需給研究センター 令和4年度 食品産業動態調査 野菜・果実漬物は前年並み

加工米飯の生産量が拡大

食品需給研究センター(白須敏朗理事長)は、令和4年度食品産業動態調査の結果を発表した。この調査は、農林水産省が食品産業の動向を把握するため、調査の企画・立案から調査の実施・分析に係る業務を一体として同センターが請け負って実施している。同年度の食品製造業の生産動向についてみると、農産食料品の生産指数は、ほぼ前年並み。品目別でみても、野菜・果実漬物は前年並み。塩漬類の生産指数はわずかに低下したが、酢漬類の生産指数は対前年比約10%上昇した。浅漬類の生産指数はやや上昇したが、醤油漬類の生産指数はやや低下した。調理食品の生産指数は、やや上昇した。近年の推移は、平成23年の東日本大震災以降、備蓄需要の高まりや簡便化志向のニーズから、無菌包装米飯や冷凍米飯の市場拡大が続いてきている。(項目番号原文のまま、図一部省略)

第2章.食品製造業の生産動向

3.農産食料品

令和4年の農産食料品の生産指数(同)は101・2で、対前年比▲0・2%と前年並み。なお、近年の推移は平成29年までは低下傾向にあったが、平成30年以降増加傾向で推移していたが、令和3年以降再び減少傾向で推移している(図2‐11)。

対前年比を品目別にみると、野菜・果実漬物は前年並みとなった。農産缶・びん詰はかなりの程度低下し、一方、トマト加工品はわずかに上昇した。また、乾燥野菜は前年並みとなった。

なお、対前年比に対する寄与を品目別にみると、野菜・果実漬物及びトマト加工品はプラス、農産缶・びん詰はマイナスであった(図2‐12、表2‐6)。

野菜・果実漬物は前年並み

野菜・果実漬物の生産量は82万1000tで、生産指数は対前年比0・5%と前年並み。内訳についてみると、塩漬類の生産量は10万7000tで、生産指数は対前年比▲1・2%とわずかに低下、酢漬類の生産量は12万tで、生産指数は対前年比10・1%とかなりの程度上昇した。浅漬類の生産量は15万4000tで、生産指数は対前年比4・2%とやや上昇したが、醤油漬類は34万tで、生産指数は対前年比▲5・4%とやや低下した。

7.調味料

令和4年の調味料の生産指数(平成27年=100、暫定値)は93・8で、対前年比▲3・0%とやや低下。なお、近年の推移は、長らく低下傾向で推移していたのが、3年は上昇に転じたが、4年に再び低下している(図2‐19)。

10.調理食品

令和4年の調理食品の生産指数(同)は119・7で、対前年比4・2%とやや上昇。なお、近年の推移は、平成23年の東日本大震災以降、備蓄需要の高まりや簡便化志向のニーズから、無菌包装米飯や冷凍米飯の市場拡大が続いてきている(図2‐25)。

対前年比を品目別にみると、加工米飯がやや上昇。一方、調理缶・レトルトパウチはわずかに低下した。

加工米飯はやや上昇

加工米飯の生産量は42万9000tで、生産指数は対前年比4・9%とやや上昇。加工米飯のなかでは継続的に無菌包装米飯の生産量が増加しており、手軽に食べられる簡便化志向のニーズに適していることや備蓄用から日常食としての位置づけが定着したことが一因とみられる。

また、令和4年については、冷凍米飯が前年度までの生産量減少から増加に転じたが、その背景として、かつての冷凍食品より格段においしくなったことや、冷凍食品専門店が開店するなど、消費者への訴求効果が高まったことが要因と考えられる。

食品需給研究センター(白須敏朗理事長)は、令和4年度食品産業動態調査の結果を発表した。この調査は、農林水産省が食品産業の動向を把握するため、調査の企画・立案から調査の実施・分析に係る業務を一体として同センターが請け負って実施している。同年度の食品製造業の生産動向についてみると、農産食料品の生産指数は、ほぼ前年並み。品目別でみても、野菜・果実漬物は前年並み。塩漬類の生産指数はわずかに低下したが、酢漬類の生産指数は対前年比約10%上昇した。浅漬類の生産指数はやや上昇したが、醤油漬類の生産指数はやや低下した。調理食品の生産指数は、やや上昇した。近年の推移は、平成23年の東日本大震災以降、備蓄需要の高まりや簡便化志向のニーズから、無菌包装米飯や冷凍米飯の市場拡大が続いてきている。(項目番号原文のまま、図一部省略)

第2章.食品製造業の生産動向

3.農産食料品

令和4年の農産食料品の生産指数(同)は101・2で、対前年比▲0・2%と前年並み。なお、近年の推移は平成29年までは低下傾向にあったが、平成30年以降増加傾向で推移していたが、令和3年以降再び減少傾向で推移している(図2‐11)。

対前年比を品目別にみると、野菜・果実漬物は前年並みとなった。農産缶・びん詰はかなりの程度低下し、一方、トマト加工品はわずかに上昇した。また、乾燥野菜は前年並みとなった。

なお、対前年比に対する寄与を品目別にみると、野菜・果実漬物及びトマト加工品はプラス、農産缶・びん詰はマイナスであった(図2‐12、表2‐6)。

野菜・果実漬物は前年並み

野菜・果実漬物の生産量は82万1000tで、生産指数は対前年比0・5%と前年並み。内訳についてみると、塩漬類の生産量は10万7000tで、生産指数は対前年比▲1・2%とわずかに低下、酢漬類の生産量は12万tで、生産指数は対前年比10・1%とかなりの程度上昇した。浅漬類の生産量は15万4000tで、生産指数は対前年比4・2%とやや上昇したが、醤油漬類は34万tで、生産指数は対前年比▲5・4%とやや低下した。

7.調味料

令和4年の調味料の生産指数(平成27年=100、暫定値)は93・8で、対前年比▲3・0%とやや低下。なお、近年の推移は、長らく低下傾向で推移していたのが、3年は上昇に転じたが、4年に再び低下している(図2‐19)。

10.調理食品

令和4年の調理食品の生産指数(同)は119・7で、対前年比4・2%とやや上昇。なお、近年の推移は、平成23年の東日本大震災以降、備蓄需要の高まりや簡便化志向のニーズから、無菌包装米飯や冷凍米飯の市場拡大が続いてきている(図2‐25)。

対前年比を品目別にみると、加工米飯がやや上昇。一方、調理缶・レトルトパウチはわずかに低下した。

加工米飯はやや上昇

加工米飯の生産量は42万9000tで、生産指数は対前年比4・9%とやや上昇。加工米飯のなかでは継続的に無菌包装米飯の生産量が増加しており、手軽に食べられる簡便化志向のニーズに適していることや備蓄用から日常食としての位置づけが定着したことが一因とみられる。

また、令和4年については、冷凍米飯が前年度までの生産量減少から増加に転じたが、その背景として、かつての冷凍食品より格段においしくなったことや、冷凍食品専門店が開店するなど、消費者への訴求効果が高まったことが要因と考えられる。

令和4年度食品産業動態調査(年報) (4092KB) 調査結果の全文は、こちらをダウンロード↑ |

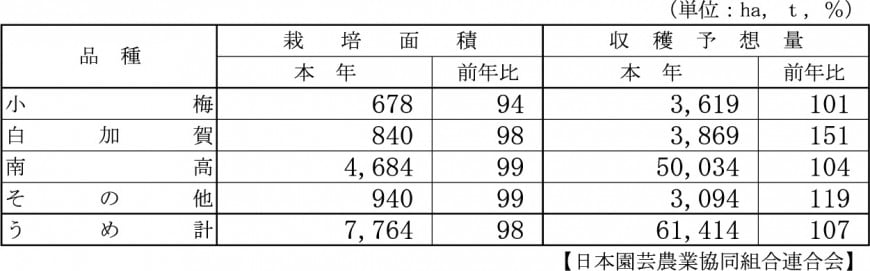

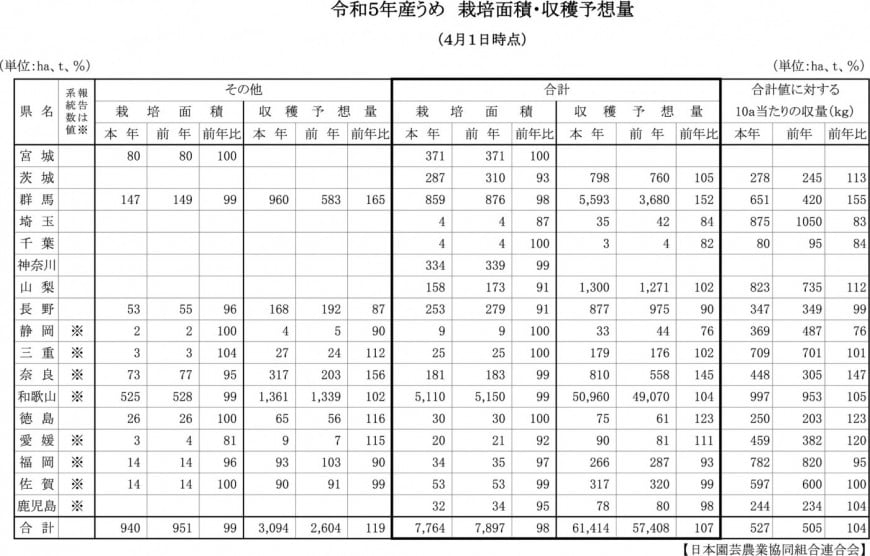

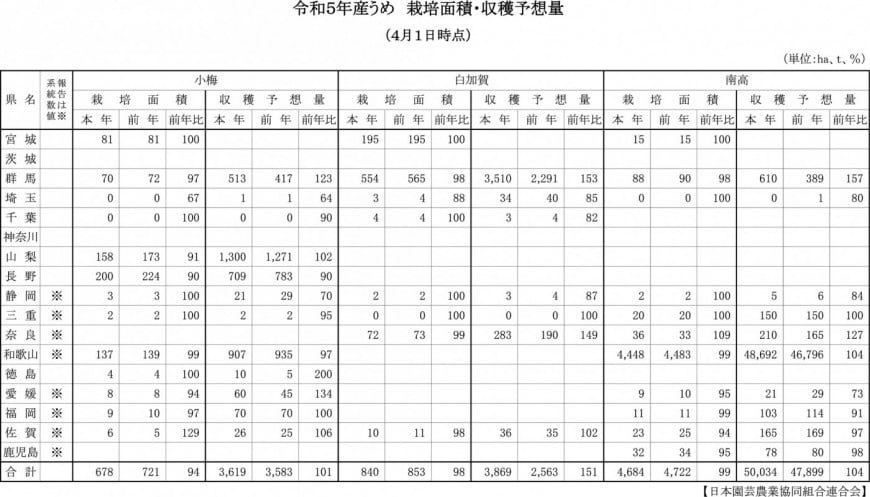

日本園芸農業協同組合連合会 令和5年主要県 梅の収穫予想

6万1千tで前年比107%

主産17県の栽培面積は7764ha(前年比98%)、収穫予想量は6万1414t(前年比107%)と見込まれる。

全国の収穫予想量は、10万3400t(農林水産統計令和4年産実績9万6600tの107%)と前年より増加するものの、平年比(過去5年平均)では109%と多くなることが見込まれる。

着果状況については、一部産地で開花期の降雨により、実止まりが悪いことが予想されているが、概ね良好である。

生育状況は、3月から気温が高く推移した地域が多く、生育進度は地域によって差はあるものの概ね前年・平年に比べて並~早い傾向にある。

病害虫の発生について、一部産地でカイラムシ類・コスカシバ・灰色カビ病・うどんこ病が見られるが、他に目立った発生は見られない。【2023(令和5)年4月21日第5126号1,7面】

日本園芸農業協同組合連合会 HP

http://www.nichienren.or.jp/

主産17県の栽培面積は7764ha(前年比98%)、収穫予想量は6万1414t(前年比107%)と見込まれる。

全国の収穫予想量は、10万3400t(農林水産統計令和4年産実績9万6600tの107%)と前年より増加するものの、平年比(過去5年平均)では109%と多くなることが見込まれる。

着果状況については、一部産地で開花期の降雨により、実止まりが悪いことが予想されているが、概ね良好である。

生育状況は、3月から気温が高く推移した地域が多く、生育進度は地域によって差はあるものの概ね前年・平年に比べて並~早い傾向にある。

病害虫の発生について、一部産地でカイラムシ類・コスカシバ・灰色カビ病・うどんこ病が見られるが、他に目立った発生は見られない。【2023(令和5)年4月21日第5126号1,7面】

日本園芸農業協同組合連合会 HP

http://www.nichienren.or.jp/

各地域ごとの調査結果は、こちらをダウンロード↑ |

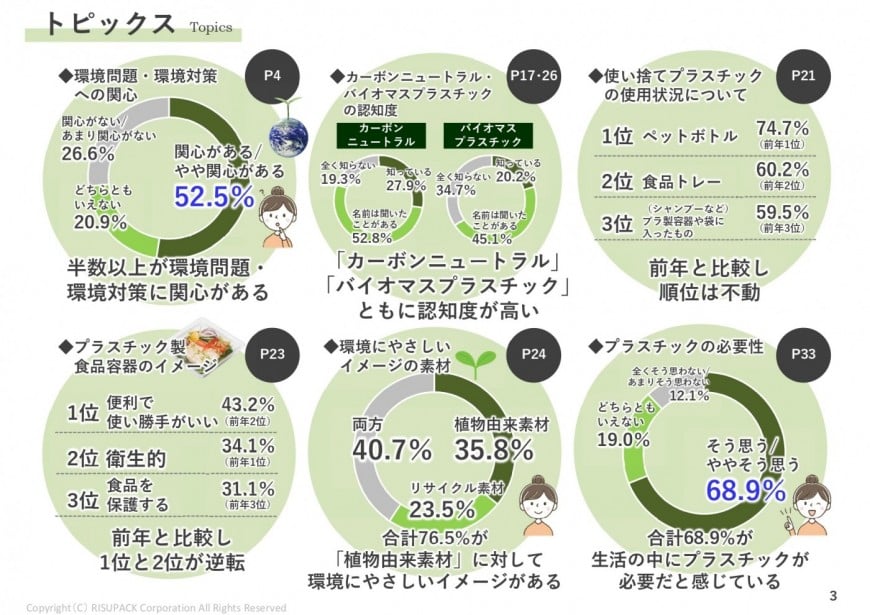

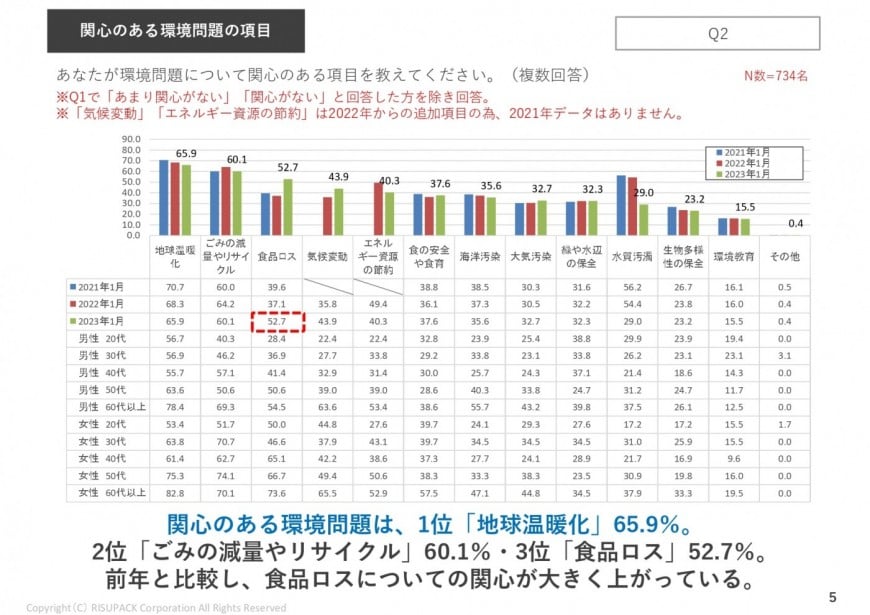

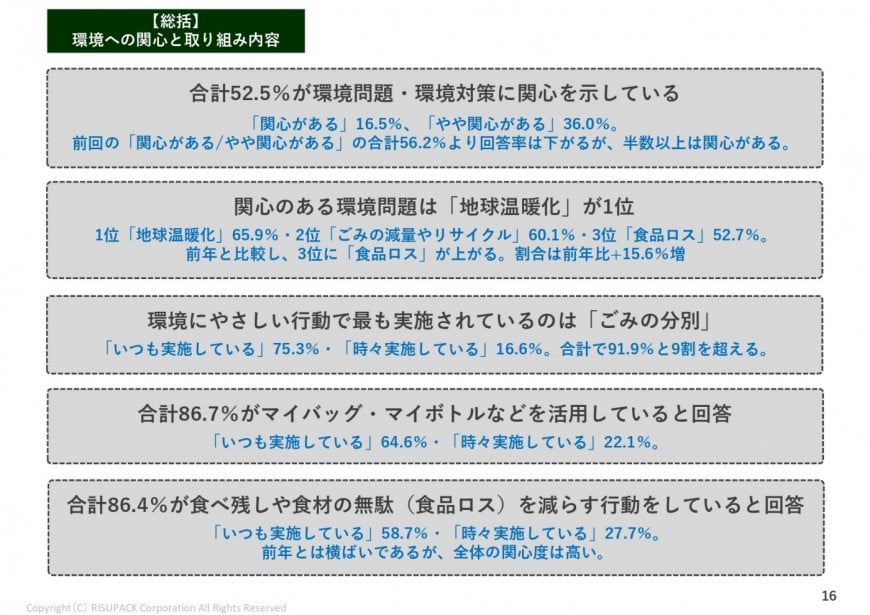

リスパック 「環境」に関するアンケート

「植物由来素材」環境にやさしいイメージ

リスパック株式会社(大松栄太社長、岐阜県岐阜市)は、「環境」に関する生活者アンケートを実施した。全国を5つのエリアに分け、性別・年代別・地域別で「環境問題・環境対策で関心のある項目」等について質問し、その回答結果をまとめた。

【アンケート概要】

◆調査方法:Webアンケートシステム

◆実施時期:2023年1月19日~23日

◆調査人数:1000名

◆エリア:①北海道・東北②首都圏・関東③信越・北陸・中部④近畿⑤中国・四国・九州・沖縄

◆年代別・性別:1エリア当たり20代、30代、40代、50代、60代以上の男・女それぞれ20名ずつ。

【質問項目】

リスパック株式会社(大松栄太社長、岐阜県岐阜市)は、「環境」に関する生活者アンケートを実施した。全国を5つのエリアに分け、性別・年代別・地域別で「環境問題・環境対策で関心のある項目」等について質問し、その回答結果をまとめた。

【アンケート概要】

◆調査方法:Webアンケートシステム

◆実施時期:2023年1月19日~23日

◆調査人数:1000名

◆エリア:①北海道・東北②首都圏・関東③信越・北陸・中部④近畿⑤中国・四国・九州・沖縄

◆年代別・性別:1エリア当たり20代、30代、40代、50代、60代以上の男・女それぞれ20名ずつ。

【質問項目】

▼環境問題・環境対策で関心のある項目▼普段からできる個人での環境にやさしい行動について▼カーボンニュートラルの認知度▼環境配慮に取り組む企業や商品・パッケージに対するイメージ▼使い捨てプラスチックの使用状況▼マイバッグとレジ袋について▼プラスチック製食品容器のイメージ▼環境にやさしいイメージの素材▼バイオマスプラスチックの認知度▼環境に配慮した食品容器と商品購入との関係▼環境訴求と購入動機▼プラスチックの必要性

【トピックス】

▼環境問題・環境対策への関心=「関心がある/やや関心がある」52・5%、「関心がない/あまり関心がない」26・6%、「どちらともいえない」20・9%。半数以上が環境問題・環境対策に関心がある

▼環境問題・環境対策への関心=「関心がある/やや関心がある」52・5%、「関心がない/あまり関心がない」26・6%、「どちらともいえない」20・9%。半数以上が環境問題・環境対策に関心がある

▼カーボンニュートラル・バイオマスプラスチックの認知度=カーボンニュートラル「知っている」27・9%、「名前は聞いたことがある」52・8%、「全く知らない」19・3%。バイオマスプラスチック「知っている」20・2%、「名前は聞いたことがある」45・1%、「全く知らない」34・7%。カーボンニュートラル、バイオマスプラスチックともに認知度が高い

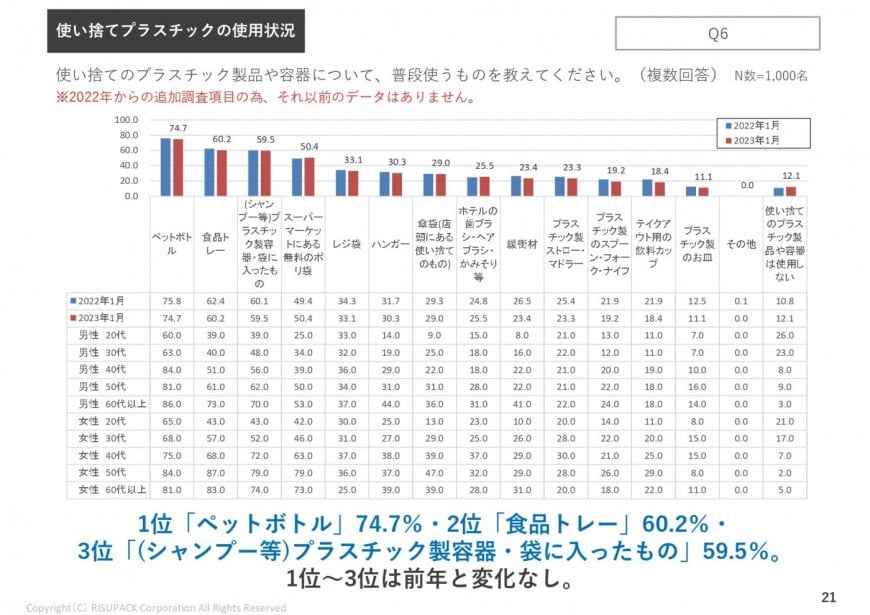

▼使い捨てプラスチックの使用状況について=1位ペットボトル(74・7%、前年1位)、2位食品トレー(60・2%、前年2位)、3位(シャンプーなど)プラ製容器や袋に入ったもの(59・5%、前年3位)。前年と比較し順位は不動

▼プラスチック製食品容器のイメージ=1位便利で使い勝手がいい(43・2%、前年2位)、2位衛生的(34・1%、前年1位)、3位食品を保護する(31・1%、前年3位)。前年と比較し1位と2位が逆転

▼環境にやさしいイメージの素材=「植物由来素材」35・8%、「リサイクル素材」23・5%、「両方」40・7%。合計76・5%が「植物由来素材」に対して環境にやさしいイメージがある

▼プラスチックの必要性=「そう思う/ややそう思う」68・9%、「どちらともいえない」19・0%、「全くそう思わない/あまりそう思わない」12・1%。合計68・9%が生活の中にプラスチックが必要だと感じている。

リスパック 環境に関する生活者アンケート (3750KB) |

クレオ 小売店舗の衛生管理に対する消費者の意識・行動

ネットでアンケート調査

買物カゴの除菌・消毒を望む

株式会社クレオ(名倉豊夫社長、東京都中央区)では、「小売店舗の衛生管理に対する消費者の意識・行動(詳細版)」アンケートを1月27日から30日にインターネット調査で実施した。

■小売店舗に対する衛生意識の”定着”と購買行動の”分散”

小売店舗の店内備品や設備等に対して、その除菌・消毒状態を気にする生活者は依然として多く存在する。関連して買い物に行く回数やタイミングの変化、また通販やふるさと納税の活用にも増加が見られる。それまでの食品スーパー中心の食品購買行動は、自己防衛という観点から少しずつ購買チャネルおよび購買タイミングに分散傾向が現れている。

■店員による買い物カゴ除菌・消毒への”理解”と”限界”

来店客の大半は普段利用している店舗において、必ずしも全ての買い物カゴが除菌・消毒されていないと認識している。また買い物カゴの除菌・消毒を「店舗側で行うべき」という意見は3割に留まり、「店と客の双方がすれば良い」との意見が若干上回る結果となった。買い物カゴの除菌・消毒の徹底が満足度の向上や来店促進に繋がる可能性も示唆されており、多くの来店客は店員の対応には限界があることを理解する一方で全ての買い物カゴが除菌・消毒されることを望んでいる。

■衛生管理実態の情報発信が効果的

寿司類や米飯・惣菜・調理麺、刺身・切り身などを中心に加工工場やバックヤードの調理場に対する来店客の衛生管理への注目度が高い。加工処理済み・調理済み食品の衛生管理を徹底することによって55・2%の来店客は「今よりも利用したい」と回答していることから、今後は店舗での衛生管理実態を積極的に情報発信していくことが効果的であると考えられる。

買物カゴの除菌・消毒を望む

株式会社クレオ(名倉豊夫社長、東京都中央区)では、「小売店舗の衛生管理に対する消費者の意識・行動(詳細版)」アンケートを1月27日から30日にインターネット調査で実施した。

■小売店舗に対する衛生意識の”定着”と購買行動の”分散”

小売店舗の店内備品や設備等に対して、その除菌・消毒状態を気にする生活者は依然として多く存在する。関連して買い物に行く回数やタイミングの変化、また通販やふるさと納税の活用にも増加が見られる。それまでの食品スーパー中心の食品購買行動は、自己防衛という観点から少しずつ購買チャネルおよび購買タイミングに分散傾向が現れている。

■店員による買い物カゴ除菌・消毒への”理解”と”限界”

来店客の大半は普段利用している店舗において、必ずしも全ての買い物カゴが除菌・消毒されていないと認識している。また買い物カゴの除菌・消毒を「店舗側で行うべき」という意見は3割に留まり、「店と客の双方がすれば良い」との意見が若干上回る結果となった。買い物カゴの除菌・消毒の徹底が満足度の向上や来店促進に繋がる可能性も示唆されており、多くの来店客は店員の対応には限界があることを理解する一方で全ての買い物カゴが除菌・消毒されることを望んでいる。

■衛生管理実態の情報発信が効果的

寿司類や米飯・惣菜・調理麺、刺身・切り身などを中心に加工工場やバックヤードの調理場に対する来店客の衛生管理への注目度が高い。加工処理済み・調理済み食品の衛生管理を徹底することによって55・2%の来店客は「今よりも利用したい」と回答していることから、今後は店舗での衛生管理実態を積極的に情報発信していくことが効果的であると考えられる。

下記ファイルより資料をダウンロードできます↓

消費者庁 くるみアレルゲン表示義務化

2025年4月より完全施行

消費者庁は9日、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準を改正し、特定原材料として新たにくるみを追加した。

これにより食品中にくるみを含む場合、アレルゲンとして表示することが義務付けられる。経過措置期間は2025年3月31日までとなり、同4月1日より完全施行となる。

消費者庁では、「経過措置期間はあるものの、食品関連事業者等においては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認や必要に応じて『食品表示基準について』の『別添 アレルゲンを含む食品の検査方法』による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行うことについて、関係者に対する周知をお願いします」としている。

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについても、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等に対して、可能な限り表示するよう呼び掛けている。

【2023(令和5)年3月21日第5123号15面】

消費者庁 HP

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

消費者庁は9日、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準を改正し、特定原材料として新たにくるみを追加した。

これにより食品中にくるみを含む場合、アレルゲンとして表示することが義務付けられる。経過措置期間は2025年3月31日までとなり、同4月1日より完全施行となる。

消費者庁では、「経過措置期間はあるものの、食品関連事業者等においては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認や必要に応じて『食品表示基準について』の『別添 アレルゲンを含む食品の検査方法』による確認等を行うこと、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行うことについて、関係者に対する周知をお願いします」としている。

また、特定原材料に準ずるカシューナッツについても、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等に対して、可能な限り表示するよう呼び掛けている。

【2023(令和5)年3月21日第5123号15面】

消費者庁 HP

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

京料理「登録無形文化財」 和食文化継承へ市も全力

【大阪支社】昨年11月17日に「京料理」が登録無形文化財に登録された。

京料理は、京都の地で育まれてきた調理・しつらい・接遇・食を通じた「京都らしさ」の表現そのものであり、日本の生活文化に係る歴史上の意義と芸術上の高い価値を有することが高く評価された。

「登録無形文化財」とは、生活文化や芸能、工芸技術などを幅広く保護していくために2021年に新たに設けられた制度。京都市文化市民局では以前から、京料理を未来へ繋ぐための活動を行ってきた。今回の「登録無形文化財」登録を受け、さらなる発信を行っていく方針である。

しかし、こうした保護活動へ積極的に取り組むのは、京料理を取り巻く環境の変化や担い手不足への危機感の表れでもある。京都市の文化芸術都市推進室文化財保護課の吉田暢宏担当課長は「かつては日常使いとはいかずとも、地元の人たちがお祝いの日などに京料理店を利用していた。近年はその文化が薄れ、観光客が主軸になった。地元の人たちにとって近くて遠い存在になってしまった」と話す。

この対策として実施している企画の一つが「京料理 親子文化体験事業」だ。市内在住の親子が料理屋で京料理の講演を聞き、実食も出来るイベント。吉田課長は「まずは京料理とは何かを知ってもらうこと。そうすればその後の発信に繋げられるし、就職先の選択肢になることもある」と狙いを語る。

京都市産業観光局が消費振興策として実施しているのが「京都レストランスペシャル」だ。市内選りすぐりの名店150店以上が参加し、期間限定メニューを特別価格で提供している。

観光MICE推進室の恵良陽一課長は「食をテーマとした誘客の一つとして成果を上げている。食は旅行の目的として国内・海外客とも上位に位置している」と話す。また同局が外国への京料理発信に繋がる施策として取り組むのが、働きながら技術を学ぶ外国人料理人の受け入れ事業だ。日本料理アカデミー(村田吉弘理事長)との連携により、現在までに24名の外国人料理人を受け入れ、京料理の発信者を増やしている。

さらに京料理にとって追い風となるのが、今年3月27日より文化庁が京都市上京区へ移転すること。文化庁は「食文化」も振興を目指す文化の一つであるとしており、今後の連携強化が注目されている。

漬物や佃煮等は、日本の食文化の重要な要素である。京料理の「登録無形文化財」登録や、文化庁の京都移転が、和食業界全体の発展につながることが期待される。

京料理は、京都の地で育まれてきた調理・しつらい・接遇・食を通じた「京都らしさ」の表現そのものであり、日本の生活文化に係る歴史上の意義と芸術上の高い価値を有することが高く評価された。

「登録無形文化財」とは、生活文化や芸能、工芸技術などを幅広く保護していくために2021年に新たに設けられた制度。京都市文化市民局では以前から、京料理を未来へ繋ぐための活動を行ってきた。今回の「登録無形文化財」登録を受け、さらなる発信を行っていく方針である。

しかし、こうした保護活動へ積極的に取り組むのは、京料理を取り巻く環境の変化や担い手不足への危機感の表れでもある。京都市の文化芸術都市推進室文化財保護課の吉田暢宏担当課長は「かつては日常使いとはいかずとも、地元の人たちがお祝いの日などに京料理店を利用していた。近年はその文化が薄れ、観光客が主軸になった。地元の人たちにとって近くて遠い存在になってしまった」と話す。

この対策として実施している企画の一つが「京料理 親子文化体験事業」だ。市内在住の親子が料理屋で京料理の講演を聞き、実食も出来るイベント。吉田課長は「まずは京料理とは何かを知ってもらうこと。そうすればその後の発信に繋げられるし、就職先の選択肢になることもある」と狙いを語る。

京都市産業観光局が消費振興策として実施しているのが「京都レストランスペシャル」だ。市内選りすぐりの名店150店以上が参加し、期間限定メニューを特別価格で提供している。

観光MICE推進室の恵良陽一課長は「食をテーマとした誘客の一つとして成果を上げている。食は旅行の目的として国内・海外客とも上位に位置している」と話す。また同局が外国への京料理発信に繋がる施策として取り組むのが、働きながら技術を学ぶ外国人料理人の受け入れ事業だ。日本料理アカデミー(村田吉弘理事長)との連携により、現在までに24名の外国人料理人を受け入れ、京料理の発信者を増やしている。

さらに京料理にとって追い風となるのが、今年3月27日より文化庁が京都市上京区へ移転すること。文化庁は「食文化」も振興を目指す文化の一つであるとしており、今後の連携強化が注目されている。

漬物や佃煮等は、日本の食文化の重要な要素である。京料理の「登録無形文化財」登録や、文化庁の京都移転が、和食業界全体の発展につながることが期待される。

【2023(令和5年)3月11日第5122号2面】

京料理「登録無形文化財」

京都大学 発酵食品が肥満抑制に 腸内環境改善の仕組み解明

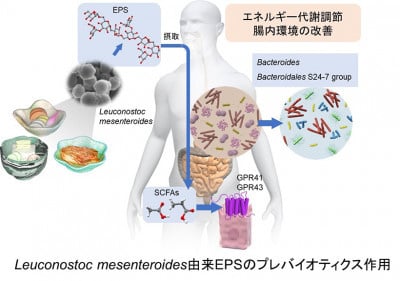

【大阪支社】京都大学の木村郁夫 生命科学研究科教授(東京農工大学特任教授)らの研究グループは、漬物やキムチのような発酵食品に含まれる乳酸菌「Leuconostoc mesenteroides(以下Lメセンテロイデス)」が作る菌体外多糖を摂取することで、腸内環境改善と肥満抑制に繋がることを明らかにした。

本研究は木村教授、宮本潤基 東京農工大学テニュアトラック准教授、清水秀憲Noster株式会社研究グループ長(京都大学生命科学研究科受託研究員)らによる研究グループによるもの。

「Lメセンテロイデス」は発酵食品の生産に用いられる乳酸菌の1種であり、糖質を基質として菌体外多糖EPSを生産する。

これを摂取することで、宿主の腸内環境が変化し、主要な腸内細菌代謝物である短鎖脂肪酸の産生量を増加させ、肥満を防ぐことがマウス実験により明らかになった。すなわち、EPSは腸内細菌の餌となる食物繊維様物質としてプレバイオティクス効果を発揮することを発見したことになる。

「Lメセンテロイデス」は微生物を直接摂取するプロバイオティクス乳酸菌としていたが、今回、EPSを介して腸内細菌の餌を増やすプレバイオティクス効果も同時に発揮すると明らかになり、シンバイオティクス乳酸菌として働くことが期待できることになった。

また近年、注目を集めている乳酸菌の代謝産物を摂取することにより健康作用をもたらすポストバイオティクス成分としてもEPSは期待できる。

近年の食の欧米化に伴う肥満や2型糖尿病などの代謝性疾患患者の増加は社会的な問題となっており、その予防・治療法の確立は急務と言える。腸内環境を制御する食習慣や腸内細菌の代謝産物が、肥満・糖尿病などの代謝性疾患に対する新たな標的として注目される今、ポストバイオティクス成分EPSやシンバイオティクス乳酸菌Lメセンテロイデスは、様々な分野における応用が可能となる。

なお本研究成果は、2023年1月5日に、国際学術誌「Gut Microbes」にオンライン掲載された。

【2023(令和5年)3月11日第5122号2面】

フジッコ 蒸し大豆摂取で筋機能が向上

徳島大と共同研究で証明

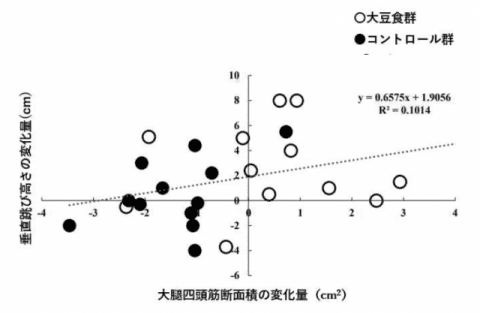

【大阪支社】フジッコ株式会社(福井正一社長、神戸市中央区)は徳島大学大学院医歯薬学研究部生体栄養学分野教授の二川健氏との共同研究により、蒸し大豆の継続摂取が運動不足気味の健常人に対して、弱いながらも筋力増強に寄与することが明らかになった。

高齢者や寝たきりの方の骨格筋量や骨格筋機能を維持するために、たんぱく質を補給する様々な食品が利用されている。良質なたんぱく質には同化促進作用があり、筋力や筋パフォーマンスを向上させるのに役立つ。徳島大学大学院医歯薬学研究部ではこれまでに、大豆のたんぱく質が、寝たきりの患者さんの筋量と筋力を増加させるという研究結果を得てきた。

本研究では、運動不足気味のタクシードライバーを対象に、大豆摂取が筋機能に及ぼす影響について検証した。ほとんど運動を行っていない36~71歳の健康な男性タクシードライバー25名を対象とした症例対照研究を実施した。

対象を、毎日の食事(夕食)とともに蒸し大豆50g(フジッコ社製)を30日間摂取してもらう大豆食群(n=13)と、大豆を摂取しないコントロール群(n=12)の2群に分け、大豆摂取前と摂取開始30日後の両群の筋断面積と筋力・筋機能を測定した。

その結果、両食事群の体重の推移には有意な差は認められなかったが、大豆食群における30日間摂取後の筋断面積と握力は、コントロール群と比較して有意に高い値を示した。以上の結果から、大豆摂取は、運動不足のタクシードライバーの筋機能を向上させることが示された。

この研究成果は、日本栄養食糧学会の英文誌「Journal of Nutritional Science and Vitaminology」(68巻6号/2022年12月号)に掲載された。

【食料新聞デジタル30 2023(令和5)年1月30日号】

【大阪支社】フジッコ株式会社(福井正一社長、神戸市中央区)は徳島大学大学院医歯薬学研究部生体栄養学分野教授の二川健氏との共同研究により、蒸し大豆の継続摂取が運動不足気味の健常人に対して、弱いながらも筋力増強に寄与することが明らかになった。

高齢者や寝たきりの方の骨格筋量や骨格筋機能を維持するために、たんぱく質を補給する様々な食品が利用されている。良質なたんぱく質には同化促進作用があり、筋力や筋パフォーマンスを向上させるのに役立つ。徳島大学大学院医歯薬学研究部ではこれまでに、大豆のたんぱく質が、寝たきりの患者さんの筋量と筋力を増加させるという研究結果を得てきた。

本研究では、運動不足気味のタクシードライバーを対象に、大豆摂取が筋機能に及ぼす影響について検証した。ほとんど運動を行っていない36~71歳の健康な男性タクシードライバー25名を対象とした症例対照研究を実施した。

対象を、毎日の食事(夕食)とともに蒸し大豆50g(フジッコ社製)を30日間摂取してもらう大豆食群(n=13)と、大豆を摂取しないコントロール群(n=12)の2群に分け、大豆摂取前と摂取開始30日後の両群の筋断面積と筋力・筋機能を測定した。

その結果、両食事群の体重の推移には有意な差は認められなかったが、大豆食群における30日間摂取後の筋断面積と握力は、コントロール群と比較して有意に高い値を示した。以上の結果から、大豆摂取は、運動不足のタクシードライバーの筋機能を向上させることが示された。

この研究成果は、日本栄養食糧学会の英文誌「Journal of Nutritional Science and Vitaminology」(68巻6号/2022年12月号)に掲載された。

【食料新聞デジタル30 2023(令和5)年1月30日号】

フジッコ HP

徳島大学 HP

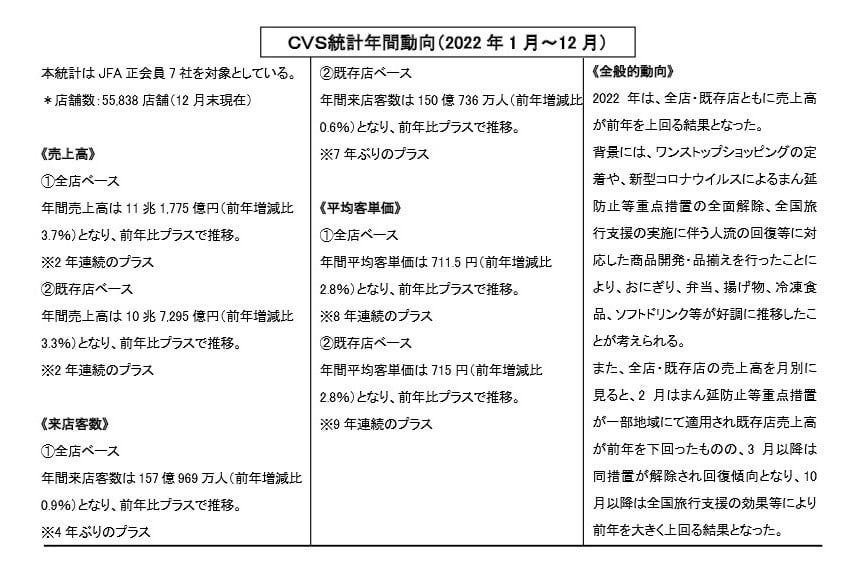

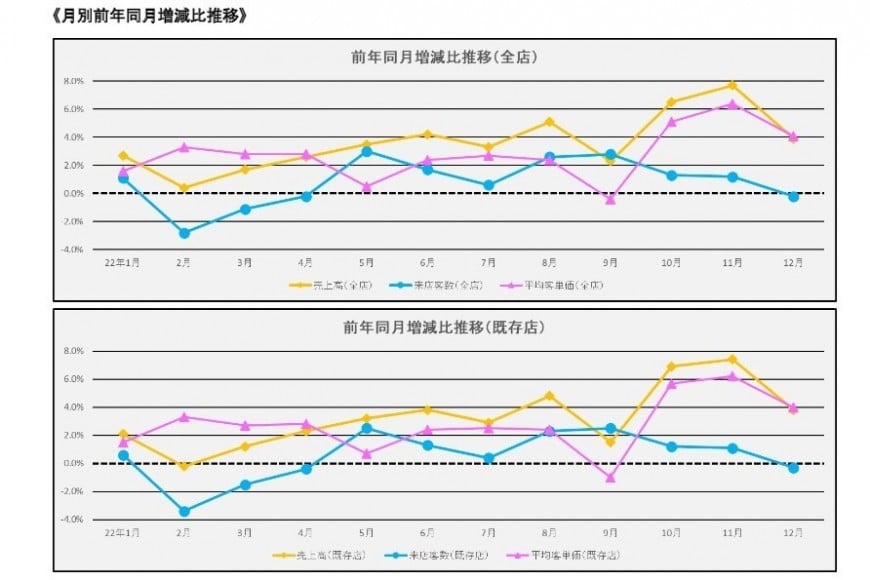

日本フランチャイズチェーン協会 コンビニ統計2022年間集計 年間売上2年連続増

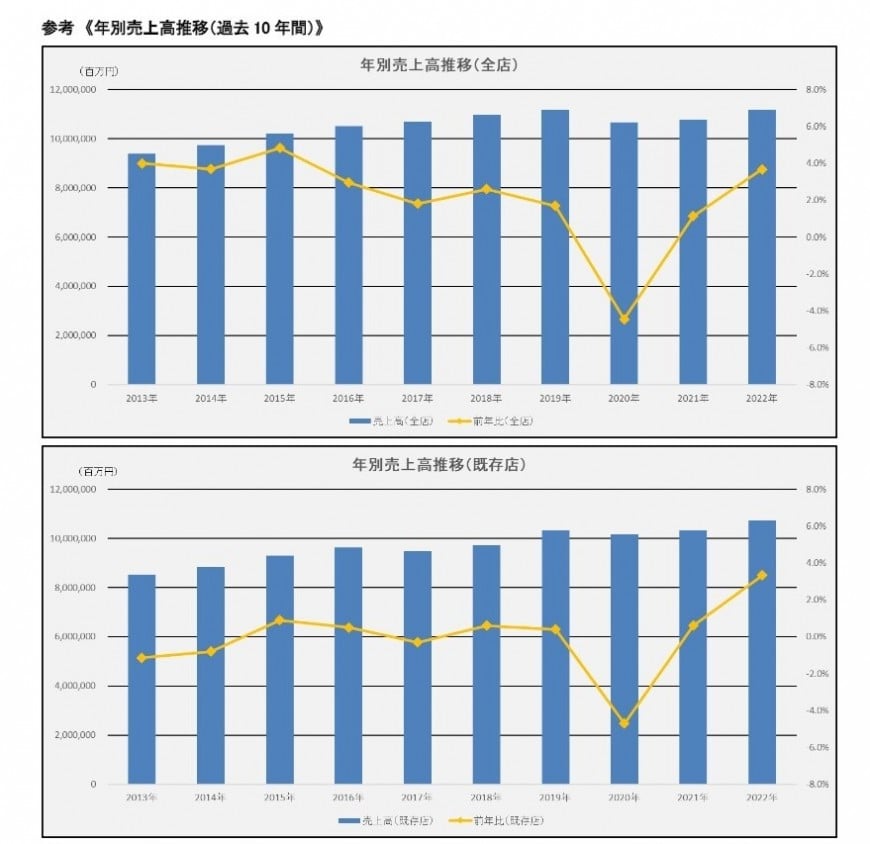

国分グループ本社・リンクアンドコミュニケーション 「健康と食、栄養に関する調査」

国分グループ本社株式会社〔本社:東京都中央区、代表取締役会長兼CEO:國分勘兵衛〕は、栄養士をネットワークし、食や健康・栄養に関するコンテンツを発信する、株式会社リンクアンドコミュニケーション〔本社:東京都千代田区、代表取締役社長:渡辺敏成〕の協力のもと、生活者アンケートを実施し、調査レポートを公開した。

アンケートは2015年より毎年実施しており、本年で8年目。「食のマーケティングカンパニー」として、生活者が健康や食事、栄養、調理に関してどのようなことを考え、注目し、行動しているのかを継続的に調べることにより、新規サービスの検討や新たな情報提供手法の模索など、様々な形で活用することを目的としている。今年の調査は主にインターネットにより、2,808名の回答を得た。

調査結果から同社が注目した3つのポイント

1) 食 :食事の準備では微増ながらもパックごはんが伸びる

2)健康:減塩志向者、食物繊維摂取志向者は健康の象徴?

3)その他:ダイエットの実行内容に3年前と大きな変化が!

調査の詳細は資料(PDF)をダウンロードし御覧ください。

【2023(令和5)年1月1日第5116号15面】 国分グループ本社 https://www.kokubu.co.jp/ リンクアンドコミュニケーション https://www.linkncom.co.jp/ |

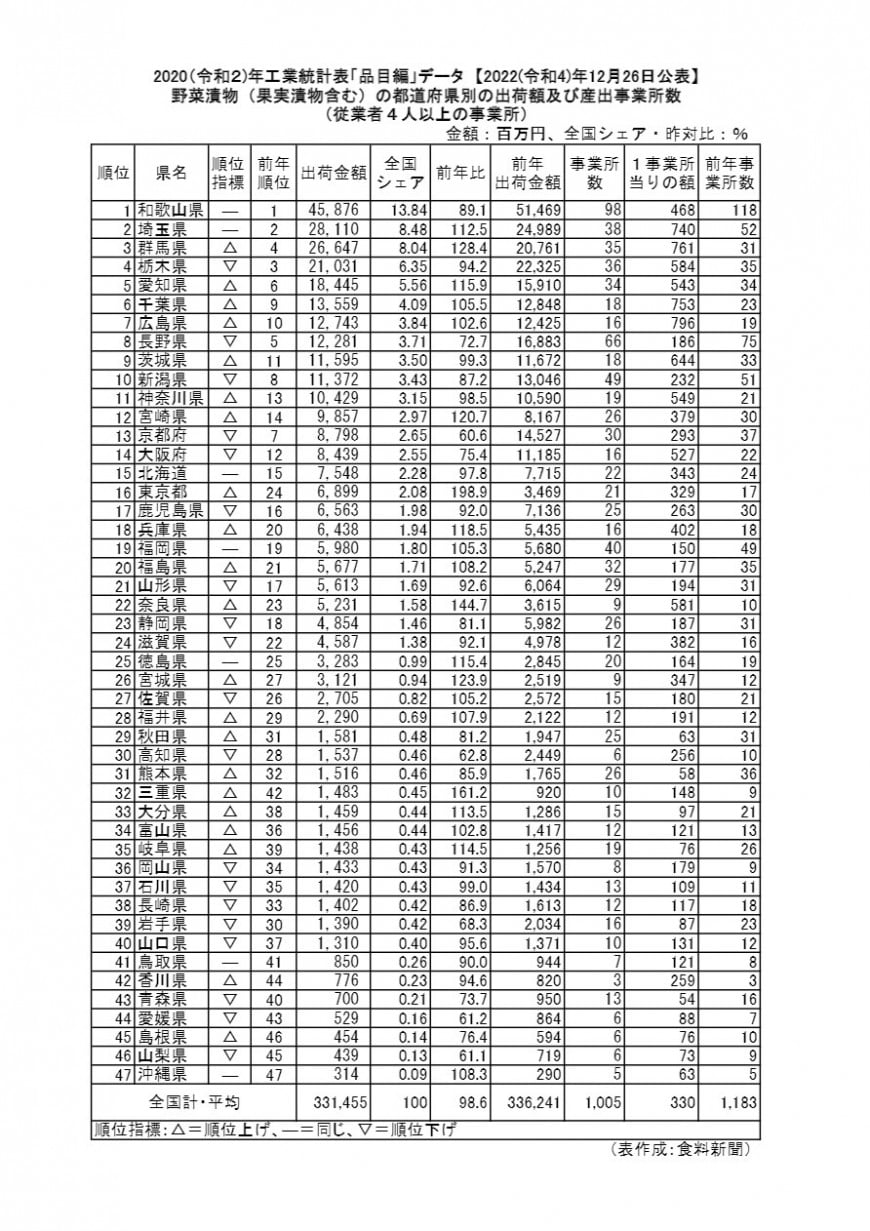

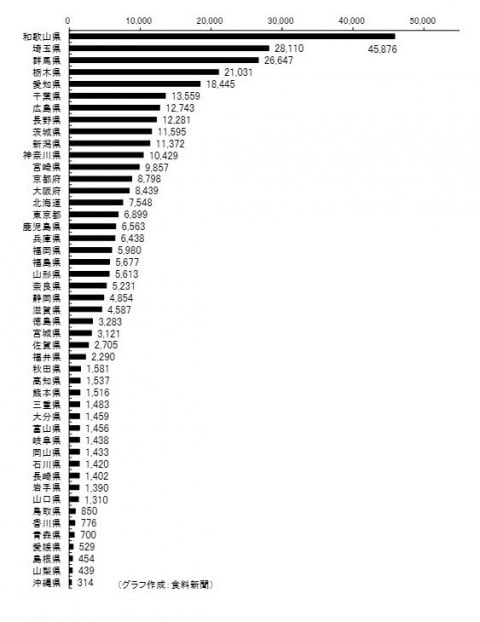

全国計は約3315億円に

事業所あたり出荷額16%増

総務省・経済産業省は、2021(令和3)年に実施した「経済センサス」において、2020(令和2)年分の実績数値を発表した。品目別統計表・地域別統計表が12月26日付けで公表され、漬物の都道府県別出荷額及び産出事業所数が明らかとなった。

それによると、野菜漬物(果実漬物を含む)の出荷金額は3314億5500万円で前年比98・6%となり、3年連続で前年を下回る結果となった。

事業所数は前年(1183)から178の減少となる1005で約15%減。1事業所当たりの平均出荷額は9年連続増加中。今年は3億3000万円と前年の2億8400万円を約16%上回った。

10年前(2010年)事業所数は1540で、1事業所当たりの平均出荷額は2億813万円。この10年で事業所数は約35%減ったが、1事業所当たりの平均出荷額は大きく増加している。

市場がシュリンクしている日本の食品業界では、多様化するニーズや価格競争、原材料価格高騰、後継者不足などの問題に対応するため、M&Aが行われ、寡占化が進む流れとなっている。その波は漬物業界にも顕著に表れている。

東証プライム上場企業である株式会社ピックルスホールディングス(影山直司社長、埼玉県所沢市)の2020年2月期の売上は、前年から約7億5000万円増の414億円だった。2022年2月期の売上は、グループ会社や惣菜などの売上も含めて10年前(2012年2月期、216億円)の2倍以上となる450億円に上るなど、業績を伸ばしている。

市場や流通の要求に対応できる企業が限られてきていることも大きな要因だ。全国に展開しているGMSやCVS、大手SMは発注数が多い上に、限られたリードタイム、価格、品質、世界基準の衛生管理、生産能力、物流、人員の確保、原料の安定供給など、リスクを含めた数多くの条件を満たさなければならず、大手メーカーに商品の注文が集約する流れは年々強まっている。

それでも、漬物は一般的な食品とは異なり、地域で食されている特産品や旬の時期にしか味わえないものなど、大量生産、大量消費、通年供給に不向きな商材も多く、希少性のある付加価値商品として支持されている。近年では、秋田の「いぶりがっこ」や大阪の「水なす」が脚光を浴び、販売エリアを拡大している。

県別出荷金額では、和歌山が458億7600万円で不動の首位を守った。前年比89・1%と下回ったのは、梅干しの原料不足による値上げや、新型コロナウイルスの感染拡大で土産、外食需要が減少した影響と見られる。2位も引き続き埼玉で、281億1000万円で前年比112・5%と大幅増となった。

3位は群馬が266億4700万円、4位は栃木の210億310万円と、前年から入れ替わりがあった。5位には、前年6位だった愛知の184億4500万円がランクイン。続いて千葉、広島、長野となった。

順位の変動は他県との兼ね合いがあるが、純粋に前年より出荷金額が伸びたのは21都県だった。その中で、最も大きく伸びたのは東京都。68億9900万円で前年比198・9%と伸ばし、順位も前年の24位から16位へと大きく上げた。三重県は14億8300万円で前年比161・2%と大幅増。奈良県も前年比144・7%と伸びている。

出荷金額を事業所数で割った1事業所当たりの平均出荷額では、広島が前年比121%の7億9600万円でトップ。昨年は群馬の後塵を拝したが、平成20年から30年まで君臨してきた首位に返り咲いた。その群馬も同114%と上昇している。続く3位は千葉県で7億5300万円となった。(表・グラフ作成:食料新聞社)

総務省・経済産業省は、2021(令和3)年に実施した「経済センサス」において、2020(令和2)年分の実績数値を発表した。品目別統計表・地域別統計表が12月26日付けで公表され、漬物の都道府県別出荷額及び産出事業所数が明らかとなった。

それによると、野菜漬物(果実漬物を含む)の出荷金額は3314億5500万円で前年比98・6%となり、3年連続で前年を下回る結果となった。

事業所数は前年(1183)から178の減少となる1005で約15%減。1事業所当たりの平均出荷額は9年連続増加中。今年は3億3000万円と前年の2億8400万円を約16%上回った。

10年前(2010年)事業所数は1540で、1事業所当たりの平均出荷額は2億813万円。この10年で事業所数は約35%減ったが、1事業所当たりの平均出荷額は大きく増加している。

市場がシュリンクしている日本の食品業界では、多様化するニーズや価格競争、原材料価格高騰、後継者不足などの問題に対応するため、M&Aが行われ、寡占化が進む流れとなっている。その波は漬物業界にも顕著に表れている。

東証プライム上場企業である株式会社ピックルスホールディングス(影山直司社長、埼玉県所沢市)の2020年2月期の売上は、前年から約7億5000万円増の414億円だった。2022年2月期の売上は、グループ会社や惣菜などの売上も含めて10年前(2012年2月期、216億円)の2倍以上となる450億円に上るなど、業績を伸ばしている。

市場や流通の要求に対応できる企業が限られてきていることも大きな要因だ。全国に展開しているGMSやCVS、大手SMは発注数が多い上に、限られたリードタイム、価格、品質、世界基準の衛生管理、生産能力、物流、人員の確保、原料の安定供給など、リスクを含めた数多くの条件を満たさなければならず、大手メーカーに商品の注文が集約する流れは年々強まっている。

それでも、漬物は一般的な食品とは異なり、地域で食されている特産品や旬の時期にしか味わえないものなど、大量生産、大量消費、通年供給に不向きな商材も多く、希少性のある付加価値商品として支持されている。近年では、秋田の「いぶりがっこ」や大阪の「水なす」が脚光を浴び、販売エリアを拡大している。

県別出荷金額では、和歌山が458億7600万円で不動の首位を守った。前年比89・1%と下回ったのは、梅干しの原料不足による値上げや、新型コロナウイルスの感染拡大で土産、外食需要が減少した影響と見られる。2位も引き続き埼玉で、281億1000万円で前年比112・5%と大幅増となった。

3位は群馬が266億4700万円、4位は栃木の210億310万円と、前年から入れ替わりがあった。5位には、前年6位だった愛知の184億4500万円がランクイン。続いて千葉、広島、長野となった。

順位の変動は他県との兼ね合いがあるが、純粋に前年より出荷金額が伸びたのは21都県だった。その中で、最も大きく伸びたのは東京都。68億9900万円で前年比198・9%と伸ばし、順位も前年の24位から16位へと大きく上げた。三重県は14億8300万円で前年比161・2%と大幅増。奈良県も前年比144・7%と伸びている。

出荷金額を事業所数で割った1事業所当たりの平均出荷額では、広島が前年比121%の7億9600万円でトップ。昨年は群馬の後塵を拝したが、平成20年から30年まで君臨してきた首位に返り咲いた。その群馬も同114%と上昇している。続く3位は千葉県で7億5300万円となった。(表・グラフ作成:食料新聞社)

【2023(令和5)年1月1日第5116号7面、食料新聞「デジタル30」2022年12月30日号併載】

タキイ種苗「2022年 野菜の総括」 「野菜の値段が高かった」と感じた人の割合は過去最高

タキイ種苗(瀧井傳一社長、京都市下京区)は、400人の男女を対象に「野菜」に関する調査(インターネット調査)を実施した。

本調査は(2015年~毎年実施)今年で8回目となり、今年ならではの「野菜」の世相を明らかにした。

(一部抜粋)

【調査結果TOPICS!】

■ 食べる機会が多かった野菜は、4年連続で1位「たまねぎ」2位「キャベツ」。

昨年はトップ5圏外になっていた、「きゅうり」が3位、「トマト」が4位に返り咲き。

代わって、「もやし」がランクダウン、「にんじん」「ねぎ」がトップ5圏外になりました。

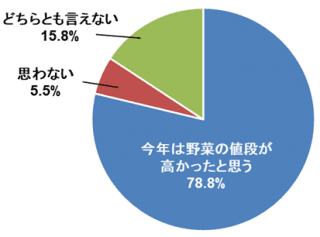

■「今年は野菜の値段が高かった」と感じた人の割合は過去最高に。

特に高いと感じたのが「たまねぎ」「トマト」「キャベツ」でしたが、これらは高くても買う野菜の上位にも入っています。

「たまねぎ」は価格の高騰からか、購入量が減った野菜でも1位でした。

■ 約8割が創意工夫して野菜を食べているものの、工夫の余地には限界も。

「スーパーで見て安いものを買っている」「もやしなど比較的安価な野菜で補足・代替している」「料理に必要な最低限の野菜のみ買っている」が不動のトップ3。一方、「工夫は特にしていない」が20%を超え過去最高になりました。

■ 2022年4月以降行動制限が緩和されても、一段と慎重な行動を続ける傾向が見られる

「外食の頻度」「外出の頻度」「運動する機会」は増えた人より、むしろ減った人の方が多くみられ、反面「自炊の頻度」「自宅で過ごす時間」「テイクアウト・出前での食事の機会」は増えた人が上回りました。

報道でよくみられる「3年ぶりの行動制限のない〇〇」とは逆の印象です。

■ 約6割が自分や家族がほぼ毎日料理している「内食派」

中食や外食も採り入れながらも自炊しているのは9割に達していて、行動制限緩和された今も自炊頻度はさらに増加傾向にあるようです。そんな内食派が知りたい野菜の情報は「保存のしかた」がトップでした。せっかく買った高い野菜を無駄にしたくない気持ちが表れています。

2022年の「野菜の値段と購入意向」

コロナ禍が続く中で野菜価格の高騰を実感したのは過去最高の78.8%

コロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻に起因する急激な円安、エネルギー高騰に天候不順が相次いで発生した2022年、日常生活に欠かせない野菜の価格にも大きな影響が及びました。

今年は例年に比べて野菜の値段が高かったと「思う」と答えた人が大幅に増えた昨年の68.1%から10.7ポイント増え、78.8%の人が野菜の値上がりを実感していたことがわかりました。記録的豪雨や猛暑の影響で野菜の価格高騰実感が高まった2018年(77.7%)を上回り、過去最高となりました[図2]。

コロナ禍が続く中で野菜価格の高騰を実感したのは過去最高の78.8%

コロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻に起因する急激な円安、エネルギー高騰に天候不順が相次いで発生した2022年、日常生活に欠かせない野菜の価格にも大きな影響が及びました。

今年は例年に比べて野菜の値段が高かったと「思う」と答えた人が大幅に増えた昨年の68.1%から10.7ポイント増え、78.8%の人が野菜の値上がりを実感していたことがわかりました。記録的豪雨や猛暑の影響で野菜の価格高騰実感が高まった2018年(77.7%)を上回り、過去最高となりました[図2]。

その他、詳細はタキイ種苗ホームページへ → https://www.takii.co.jp/info/news_221207.html