宮崎特集 農業振興へ産官連携 契約栽培や新素材開拓推進

沢庵やらっきょう、高菜漬など全国に知られる漬物ブランドを有する宮崎県。

その基盤となっているのが温暖な気候、豊かな大地、きれいな空気や澄んだ水と恵まれた自然だ。平均気温、日照時間、快晴日数を基に設けた総合指標「ひなた指数」は全国一位となっており、この風土をいかした農業によって漬物産業も栄えてきた。

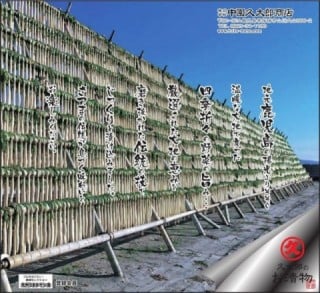

令和3年2月には「宮崎の太陽と風が育む『干し野菜』と露地畑作の高度利用システム」が日本農業遺産に認定。約100年前から大根などの露地野菜を干し野菜として加工・販売するシステムが受け継がれてきた。中でも乾燥した冬の西風を利用して大根を干すための「大根やぐら」の景観は宮崎平野の冬の風物詩ともいえる存在だ。

また7月現在はらっきょう収穫の真っ直中にある。県南部の都城市は霧島山系の豊かな水、肥沃な火山灰土により、玉締まりが良く、歯ごたえがあり、香りの良いらっきょうが育まれる。砂丘で栽培する鳥取や鹿児島県南薩地域とは異なる、独自の魅力を放つ国産らっきょうとして揺るぎない地位を確立している。

しかし、全国的に農業人口の高齢化、減少が問題視されているように、宮崎においても例外ではない。

宮崎市が集計した農業産出額の推計によれば「漬物用だいこん」の生産面積は平成26年度が375・5haだったが、令和元年度は272・5ha、令和4年度には207・7haと年を追うごとに急速に縮小している。

大根は重量野菜であるため高齢農家にとっては体力的負担が大きい作物であり、農業は続けていても他作物へ転作するケースも出てきている。まして、干し大根は巨大な櫓の組み上げから干し作業、雨除けシートの設置など、全てを手作業で行わなければならない。ある干し沢庵メーカーの見立てでは、5年後には生産農家数がこれからさらに半減するとの危機的状況だ。

昨シーズンにおいても、生産量こそ維持出来ていたものの、長雨によって雨ズレができる等きれいな干し上がりにならず、干し沢庵原料が不足。メーカーは出荷制限を検討する状況に陥っている。

らっきょうも、農林水産省「地域特産野菜生産状況調査」を見ると、平成28年に2032tの収穫だったのが、令和2年には763tに激減している。漬物メーカーは契約栽培の割合を高めてなんとか対応している。

高菜も同様だ。全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)の高菜部会によるメーカー聞き取り調査で、平成26年は1630tの収穫。平成31・令和元年には歴史的豊作となり3190tとなったが、その後令和4年は1039t、同5年は1306tだった。天候による増減はあるものの、平均ラインは下がっていると見て間違いない。

このように原料の不足がネックとなって「注文はあるのに売るものが無い」というチャンスロスも度々発生している。経済産業省の経済構造実態調査(旧工業統計)によれば宮崎県の漬物の生産額は平成28年が116・4億円、令和2年は98・6億円と減少していることと無関係ではないだろう。

こうした原料問題に対して、業界団体は主体的に対策を講じようとしている。九州漬物協会(大久保次郎会長)は全漬連で解散した干そう沢庵部会・高菜部会を引き継ぎ、収穫状況の集計や、農業技術の意見交換などを行っている。6月12日に行われた総会では高菜収穫機3台が紹介された。

また宮崎県漬物協同組合(野﨑偉世理事長)は昨年11月に県知事を訪問し、業界の現状を訴えた。今月24日には県との勉強会を開く。農業振興に向けた意見交換のほか、「適塩」の普及啓蒙、学校給食への漬物導入といった議題を計画しており、産官連携で課題解決へ向けて動き出す。

今年10月4日には全日本漬物協同組合連合会青年部会全国大会の宮崎大会(佐藤仁大会会長、野﨑偉世実行委員長)も開催される。農業振興や、漬物のさらなる地位向上へ向けて意識を共有し知恵を合わせる場ともなることが期待される。

メーカーの動きに目を向けると、契約栽培や自社農場による原料安定確保への対応が目立つようになっている。また製品面でも、規格外原料を利用できるスライス・刻みタイプや、端材を利用できる「たくあんチップス」のような製品開発、大根を切ってから干す割干し大根の活用などの新素材開拓が見られる。

特集では、これらメーカーの注目製品を紹介する。(大阪支社・小林悟空)

その基盤となっているのが温暖な気候、豊かな大地、きれいな空気や澄んだ水と恵まれた自然だ。平均気温、日照時間、快晴日数を基に設けた総合指標「ひなた指数」は全国一位となっており、この風土をいかした農業によって漬物産業も栄えてきた。

令和3年2月には「宮崎の太陽と風が育む『干し野菜』と露地畑作の高度利用システム」が日本農業遺産に認定。約100年前から大根などの露地野菜を干し野菜として加工・販売するシステムが受け継がれてきた。中でも乾燥した冬の西風を利用して大根を干すための「大根やぐら」の景観は宮崎平野の冬の風物詩ともいえる存在だ。

また7月現在はらっきょう収穫の真っ直中にある。県南部の都城市は霧島山系の豊かな水、肥沃な火山灰土により、玉締まりが良く、歯ごたえがあり、香りの良いらっきょうが育まれる。砂丘で栽培する鳥取や鹿児島県南薩地域とは異なる、独自の魅力を放つ国産らっきょうとして揺るぎない地位を確立している。

しかし、全国的に農業人口の高齢化、減少が問題視されているように、宮崎においても例外ではない。

宮崎市が集計した農業産出額の推計によれば「漬物用だいこん」の生産面積は平成26年度が375・5haだったが、令和元年度は272・5ha、令和4年度には207・7haと年を追うごとに急速に縮小している。

大根は重量野菜であるため高齢農家にとっては体力的負担が大きい作物であり、農業は続けていても他作物へ転作するケースも出てきている。まして、干し大根は巨大な櫓の組み上げから干し作業、雨除けシートの設置など、全てを手作業で行わなければならない。ある干し沢庵メーカーの見立てでは、5年後には生産農家数がこれからさらに半減するとの危機的状況だ。

昨シーズンにおいても、生産量こそ維持出来ていたものの、長雨によって雨ズレができる等きれいな干し上がりにならず、干し沢庵原料が不足。メーカーは出荷制限を検討する状況に陥っている。

らっきょうも、農林水産省「地域特産野菜生産状況調査」を見ると、平成28年に2032tの収穫だったのが、令和2年には763tに激減している。漬物メーカーは契約栽培の割合を高めてなんとか対応している。

高菜も同様だ。全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)の高菜部会によるメーカー聞き取り調査で、平成26年は1630tの収穫。平成31・令和元年には歴史的豊作となり3190tとなったが、その後令和4年は1039t、同5年は1306tだった。天候による増減はあるものの、平均ラインは下がっていると見て間違いない。

このように原料の不足がネックとなって「注文はあるのに売るものが無い」というチャンスロスも度々発生している。経済産業省の経済構造実態調査(旧工業統計)によれば宮崎県の漬物の生産額は平成28年が116・4億円、令和2年は98・6億円と減少していることと無関係ではないだろう。

こうした原料問題に対して、業界団体は主体的に対策を講じようとしている。九州漬物協会(大久保次郎会長)は全漬連で解散した干そう沢庵部会・高菜部会を引き継ぎ、収穫状況の集計や、農業技術の意見交換などを行っている。6月12日に行われた総会では高菜収穫機3台が紹介された。

また宮崎県漬物協同組合(野﨑偉世理事長)は昨年11月に県知事を訪問し、業界の現状を訴えた。今月24日には県との勉強会を開く。農業振興に向けた意見交換のほか、「適塩」の普及啓蒙、学校給食への漬物導入といった議題を計画しており、産官連携で課題解決へ向けて動き出す。

今年10月4日には全日本漬物協同組合連合会青年部会全国大会の宮崎大会(佐藤仁大会会長、野﨑偉世実行委員長)も開催される。農業振興や、漬物のさらなる地位向上へ向けて意識を共有し知恵を合わせる場ともなることが期待される。

メーカーの動きに目を向けると、契約栽培や自社農場による原料安定確保への対応が目立つようになっている。また製品面でも、規格外原料を利用できるスライス・刻みタイプや、端材を利用できる「たくあんチップス」のような製品開発、大根を切ってから干す割干し大根の活用などの新素材開拓が見られる。

特集では、これらメーカーの注目製品を紹介する。(大阪支社・小林悟空)

【2024(令和6)年7月1日第5167号1面】

特集企業はこちら

<奈良漬特集>うなぎと食べて夏バテ予防 風味や色合いの研究進む

今夏の土用の丑の日は7月24日と8月5日。夏の土用に‟う”がつくものを食べると健康でいられるという言い伝えは知られている。

定番はうなぎの蒲焼と、瓜の奈良漬。うなぎと奈良漬の組み合わせは風習だけでなく、実は合理的な理由がある。

奈良漬には「メラノイジン」という成分が含まれており、栄養豊富なうなぎに含まれるビタミンやミネラルの吸収を助ける働きがあるとされている。またメラノイジンは最高の抗酸化成分とも呼ばれ、抗酸化作用に加え、免疫力を高めるという研究もある。夏バテしやすい季節に、奈良漬はまさにぴったりだ。

さらに、奈良漬の酒粕にはペプチドが含まれ、脂質豊富なうなぎを食べても、ペプチドによる脂肪燃焼の効果が期待されている。

1300年ほどの歴史を持つ奈良漬だが「奈良漬ができるまでに、微生物がどのような働きで、奈良漬独特の色や風味を生み出すのか」まで、ほとんど研究されてこなかった。

奈良先端科学技術大学院大学の渡辺大輔准教授(微生物学)らは研究資金の確保のため、昨年末にクラウドファンディングを行い、目標金額を達成。奈良漬の微生物の中で、主に現在、乳酸菌の働きについて研究を進めている。奈良漬の色や味、熟成度の調整方法の幅が広がり、高付加価値化を目指せると期待されている。 (高澤尚揮)

【2024(令和6)年7月1日第5167号1面】

特集企業はこちら

<わさび関連特集>売場の清涼感を演出 猛暑で売れるわさび製品

日本伝統の香辛料「わさび」が人気だ。

刺身や寿司、蕎麦など和食の付け合せやわさび漬としての使用はもちろん、最近ではポテトサラダやタルタルソースなど洋食メニューの素材として活躍の場が広がっている。

コロナ禍で大きな影響を受けた観光販路もコロナ5類以降に伴い回復基調にあり、足元では増加するインバウンドからの需要が拡大、わさび市場は今後さらなる盛り上がりが期待されている。

一方で、わさび原料は厳しい状況にある。温暖化や生産者の減少、一昨年の静岡わさび産地の台風被害の影響などを受け、生産量が減少。コロナ後の外食の回復や海外からの引き合いの増加などにより、需要と供給のバランスが崩れている。

慢性的に不足感があるわさびは、価格が高止まりしており、加工メーカーでは、もう一段の値上げが必要な状況だ。

静岡県漬物商工業協同組合(望月啓行理事長)では、5月23日に令和6年度通常総会を開催。

総会に先駆け、今年も駿府城公園の山葵漬記念碑前で「山葵漬感謝祭」が実施され、良質なわさびが生産されることへの感謝と業界の発展を祈念した。

猛暑続きの近年、夏場の清涼感を演出するわさび製品の売れ行きは高まっている。今年も猛暑が予想される中、この夏注目のわさび製品を紹介する。(藤井大碁)

刺身や寿司、蕎麦など和食の付け合せやわさび漬としての使用はもちろん、最近ではポテトサラダやタルタルソースなど洋食メニューの素材として活躍の場が広がっている。

コロナ禍で大きな影響を受けた観光販路もコロナ5類以降に伴い回復基調にあり、足元では増加するインバウンドからの需要が拡大、わさび市場は今後さらなる盛り上がりが期待されている。

一方で、わさび原料は厳しい状況にある。温暖化や生産者の減少、一昨年の静岡わさび産地の台風被害の影響などを受け、生産量が減少。コロナ後の外食の回復や海外からの引き合いの増加などにより、需要と供給のバランスが崩れている。

慢性的に不足感があるわさびは、価格が高止まりしており、加工メーカーでは、もう一段の値上げが必要な状況だ。

静岡県漬物商工業協同組合(望月啓行理事長)では、5月23日に令和6年度通常総会を開催。

総会に先駆け、今年も駿府城公園の山葵漬記念碑前で「山葵漬感謝祭」が実施され、良質なわさびが生産されることへの感謝と業界の発展を祈念した。

猛暑続きの近年、夏場の清涼感を演出するわさび製品の売れ行きは高まっている。今年も猛暑が予想される中、この夏注目のわさび製品を紹介する。(藤井大碁)

【2024(令和6)年6月21日第5166号1面】

特集企業はこちら

<ものづくり県「愛知」特集> 「発酵食文化」発信地に

愛知県では古くから酢、みりん、豆みそ、たまり、白しょうゆや日本酒、漬物など多くの発酵調味料・食品が製造されてきた。

歴史的に見れば、全国の和食文化へ影響を与えたものも多い。江戸前寿司が流行したきっかけを作ったのは愛知の酢であったとされる。他にも、みりん粕を使った守口漬や、醤油で炊き込む佃煮や甘露煮のように、発酵食は和食文化と切っても切り離せない存在となっている。

この発酵食文化の魅力発信や、さらなる発展を目指そうと、大村秀章知事の肝入りで、5月1日に「愛知『発酵食文化』振興協議会」が設立された。構成員は発酵食に関わる有識者、業界団体、自治体、商工観光団体関係者らなど。公益社団法人愛知県漬物協会も加盟している。

現在においても、漬物の出荷金額は全国5位をキープしているように、漬物は愛知県の重要な産業の一つと言える。

また、愛知県は野菜の生産も盛んであり、漬物の消費拡大は農業振興にも直結する点から、愛知漬協では長年に亘って県知事を協会名誉会長へ迎えてきたという歴史もある。

今回、振興協議会が設立されたことにより、漬物以外のジャンルとのコラボレーションなど新たな切り口のPRが生まれることにも期待がかかる。

発酵食の健康的なイメージは一般にも定着してきている。コロナ禍においてキムチや納豆、ぬか漬が大きく売上を伸ばしたことは記憶に新しい。

愛知県内を中心に展開する食品スーパー「フィール」では一部店舗の漬物売場において「新鮮野菜×魔法の力 発酵=つけもの」というボードを設置していたことからも、発酵は食をPRする上でキラーコンテンツになりつつあるといえるだろう。

県内メーカーの動きに目を向けると、製品名やラベル上で「発酵」を打ち出した製品を数多く展開するようになっている。また県内メーカー同士のコラボ商品が続々登場していることからも、改めて愛知県の食文化の豊かさがうかがえる。

今回の愛知特集では、注目度が高まる愛知県の発酵食品=漬物メーカーの売れ筋商品や新たな取組を中心に取材した。(大阪支社・小林悟空)

歴史的に見れば、全国の和食文化へ影響を与えたものも多い。江戸前寿司が流行したきっかけを作ったのは愛知の酢であったとされる。他にも、みりん粕を使った守口漬や、醤油で炊き込む佃煮や甘露煮のように、発酵食は和食文化と切っても切り離せない存在となっている。

この発酵食文化の魅力発信や、さらなる発展を目指そうと、大村秀章知事の肝入りで、5月1日に「愛知『発酵食文化』振興協議会」が設立された。構成員は発酵食に関わる有識者、業界団体、自治体、商工観光団体関係者らなど。公益社団法人愛知県漬物協会も加盟している。

現在においても、漬物の出荷金額は全国5位をキープしているように、漬物は愛知県の重要な産業の一つと言える。

また、愛知県は野菜の生産も盛んであり、漬物の消費拡大は農業振興にも直結する点から、愛知漬協では長年に亘って県知事を協会名誉会長へ迎えてきたという歴史もある。

今回、振興協議会が設立されたことにより、漬物以外のジャンルとのコラボレーションなど新たな切り口のPRが生まれることにも期待がかかる。

発酵食の健康的なイメージは一般にも定着してきている。コロナ禍においてキムチや納豆、ぬか漬が大きく売上を伸ばしたことは記憶に新しい。

愛知県内を中心に展開する食品スーパー「フィール」では一部店舗の漬物売場において「新鮮野菜×魔法の力 発酵=つけもの」というボードを設置していたことからも、発酵は食をPRする上でキラーコンテンツになりつつあるといえるだろう。

県内メーカーの動きに目を向けると、製品名やラベル上で「発酵」を打ち出した製品を数多く展開するようになっている。また県内メーカー同士のコラボ商品が続々登場していることからも、改めて愛知県の食文化の豊かさがうかがえる。

今回の愛知特集では、注目度が高まる愛知県の発酵食品=漬物メーカーの売れ筋商品や新たな取組を中心に取材した。(大阪支社・小林悟空)

【2024(令和6)年6月21日第5166号8面】

特集企業はこちら

<山陰特集>食パラダイスとご縁の国 インバウンドへ食の魅力発信

円安の影響も受け、鳥取と島根へ訪れるインバウンド数が上昇傾向にあり、各県は食の魅力発信に力を入れている。

鳥取県はこれまで「食のみやこ」を標榜し、地産地消に力を入れてきたが、昨年6月からは新たに「食パラダイス鳥取県」のスローガンを打ち出している。

県内のらっきょうや松葉カニといった食の魅力により、国内外の誘客促進、農林水産物事業者の輸出拡大の推進などを加速させている。

また今年4月25日からは山陰、広島・山口のセブンイレブン店舗で「食パラダイス鳥取県フェア」を実施し、県産らっきょう使用のおにぎりや、県オリジナル品種の長芋「ねばりっこ」を使用した小容量の惣菜の販売も開始した。

出雲大社を有する島根県では「ご縁の国しまね」とブランディングを図る。勾玉状に育つ津田かぶの漬物、青しまね瓜の漬物といったストーリー性の高い食をインバウンドは求めている。(大阪支社・小林悟空、高澤尚揮)

【2024(令和6)年6月11日第5165号1面】

鳥取県はこれまで「食のみやこ」を標榜し、地産地消に力を入れてきたが、昨年6月からは新たに「食パラダイス鳥取県」のスローガンを打ち出している。

県内のらっきょうや松葉カニといった食の魅力により、国内外の誘客促進、農林水産物事業者の輸出拡大の推進などを加速させている。

また今年4月25日からは山陰、広島・山口のセブンイレブン店舗で「食パラダイス鳥取県フェア」を実施し、県産らっきょう使用のおにぎりや、県オリジナル品種の長芋「ねばりっこ」を使用した小容量の惣菜の販売も開始した。

出雲大社を有する島根県では「ご縁の国しまね」とブランディングを図る。勾玉状に育つ津田かぶの漬物、青しまね瓜の漬物といったストーリー性の高い食をインバウンドは求めている。(大阪支社・小林悟空、高澤尚揮)

【2024(令和6)年6月11日第5165号1面】

特集企業はこちら

<酢漬特集> 用途拡大でブレークスルー 定番以外のメニュー提案を

楽京と生姜を主軸とする酢漬。例年、気温の上昇とともに出荷数が伸び始め、5月~8月が需要期となる。

今年は昨年以上の猛暑になると予想されており、売場では酢漬製品が拡充されている。

酢漬にとっても熱い夏になることが期待されているが、ここまでの売れ行きはやや低迷している。物価高に伴う節約志向の高まりで量販店の1人当たりの買い上げ点数は減少しており、副菜や添え物、箸休めといった位置付けとなる漬物は全般的に苦戦の色が見える中、紅生姜も厳しい状況となっている。

コロナ禍で巣ごもり需要が増加し、自宅でお好み焼きやたこ焼き、焼きそばなどの粉もんメニューが増加。それに伴って紅生姜は特需的な動きを見せ、国産、海外産、細切り、みじん切り、食べ切りサイズから大容量までアイテム数が増加。売場も広がった。だが、コロナが5類に移行し、巣ごもり消費が縮小したことで紅生姜の出番も減少している。

新生姜は巾着の袋タイプを中心に、ふたを開けるだけで食べられる液なしのカップ及びスライスのカップなど、簡便性の高い商品を漬物売場だけではなく、惣菜売場にも展開。需要は落ちることなく、堅調な動きを見せていることから普段の食卓に浸透していることをうかがわせている。

楽京も幅は少ないものの、やや売れ行きが落ちている。特に海外原料の商品は量目調整と価格改定の影響が尾を引いており、一時離れた消費者が戻らない状態が続いている。それでも、楽京はもともと嗜好性が高い商品と位置付けられているように一定以上の需要が維持されており、高付加価値商品の国産製品も根強い人気がある。

しかしながら現状は甘らっきょうとピリ辛らっきょうを中心とする楽京売場は変化が少なく、売場によってはPB商品しか並ばないところもある。300gといった大容量でお得感を訴求した商品を置く店もあるが、お得感とともに高まっている「簡便」や「即食」といったニーズを取り入れる必要があり、新しいニーズを掘り起こす取組や商品開発が求められる。

酢漬の最大の武器は健康機能性。生姜においては漬物の中でも機能性表示食品が発売されているが、生姜に含まれる「ジンゲロール」には殺菌作用があるだけではなく、悪玉コレステロール値を下げ、血糖値の上昇を抑える働きがある。また、生姜を加熱すると発生する「ショウガオール」には、傷ついた血管を修復して血流を良くし、動脈硬化を予防する働きがある。

野菜の中で最も多くの水溶性食物繊維を含むことで知られるのが楽京。水溶性食物繊維「フルクタン」は腸内環境を整え、免疫力をアップすることで便秘の解消や便通の改善につながる。その他にも、楽京に含まれる成分は血液を浄化し、血液中の中性脂肪やコレステロール値を低下させる作用も認められている。

コロナ禍を経て消費者の健康志向は高まりを見せており、こうした酢漬の健康機能性は大きな購売動機となっている。

酢漬の売上をさらに伸ばすために有効なのがメニュー提案。寿司の付け合わせにはガリ、カレーには楽京、といったイメージが浸透していることは強みだが、裾野を拡大するためには定番の付け合わせ以外のメニュー提案などの取組が必要になる。

酢漬各社ではHPやSNSを活用し、定番とは異なるメニューへの付け合わせや料理の素材としての利用などの情報を発信。定番からの「ブレークスルー」に向けた動きが出てきている。

【2024(令和6)年6月11日第5165号1面】

特集企業はこちら

<キムチ浅漬特集> 集客の目玉となるキムチ 浅漬は新たな付加価値で進化

漬物出荷金額でトップに君臨するキムチ。白菜、胡瓜、茄子など幅広い素材を使用し、季節によって品揃えを変化させる浅漬はキムチに次ぐ市場規模を誇る。キムチと浅漬を合わせた品目別出荷金額は全体の47%(本紙調べ)を占め、まさに漬物売場のけん引役となっている。

コロナ禍で需要が急増したのがキムチ。巣ごもり需要の拡大に加え、発酵食品、植物性乳酸菌の摂取、腸活、免疫力アップなど、健康に関連する要素を有していたことから、日常的にキムチを摂取する人が大幅に増加。そのまま食べるだけではなく、炒め物や鍋の具材など汎用性が高いことも支持され、各家庭の常備菜になった。

2020年と2021年は特需的な動きとなったが、その後は落ち着いて横ばいで推移。それでも2019年比では1・2~1・3倍の市場規模となっている。

売場には大手メーカーのNB商品の他、PB商品、輸入キムチが並び、甘口、辛口、本格タイプ、浅漬タイプ、大容量、プチカップ、様々な味と規格の商品がラインナップ。食卓にキムチのある生活が浸透していることをうかがわせているが、あるチェーンの売場では、キムチの構成比が漬物の全アイテムの約半分という圧倒的な存在感を示すところもある。キムチの市場はまだまだ拡大する可能性を秘めており、集客の目玉として欠かせない商品となっている。

千葉県で5月下旬にオープンした別のチェーンの売場では、白菜や大根の他、エリンギ、昆布と沢庵、アボカド、にんにく、もずく、中華くらげ、さきいか、ホタテの貝ひも、ザーサイ、とり皮、ねぎ、イカ、岩海苔、長芋を主原料としたキムチを展開。キムチのアイテム数は42種類と最も多く、他店と差別化を図った商品を展開して来店客の目を引いている。

懸念材料もある。輸入キムチは相次ぐ値上げで単価が上昇し、物価高で節約志向が高まる中、売れ行きはやや低調となっている。国産キムチについても競争が激しいため特売の対象となる頻度が高く、価格訴求の販売が目立っている。

キムチや他の品目と比べても苦戦が続く浅漬だが、逆襲に転じる動きも出てきた。浅漬は白菜、胡瓜、茄子を主力に姿物や刻みのカップ商品が主流となっているが、時代の流れとともに変化するニーズを捉えることなく、同じ白菜を主原料とするキムチにトップの座を譲ることとなり、売場も縮小傾向にある。

各社では状況の打開を図り、液なしや液切り不要など簡便性の高いカップタイプで、漬物以外の売場でも販売できる商品を開発。導入が進んでいる。

これらの商品は従来の浅漬製品よりも賞味期限が長く、炒め物などの具材としても利用できることから、新しいコンセプトの浅漬として提案。定着することを目指している。

また、キャベツ、胡瓜、人参をカットしたサラダタイプの商品や大根と胡瓜をカットした大容量(320g)の「加工済み野菜」を並べ、野菜の価格が高止まりする中、「漬物で上手に野菜を取ろう!」というコンセプトを訴求する店舗もある。

「加工済み野菜」は、ドレッシングなどが不必要な味付けの野菜で、生野菜よりも賞味期限が長く、切る手間もない。サラダ代わりにそのまま、しかもお得に食べられる。漬物の枠を飛び越えた商品で、今後の展開が注目される。

簡便性や野菜摂取といった新たな付加価値を加えて進化する浅漬とトップを走るキムチの動きを取材した。

【2024(令和6)年5月21日第5163号1面】

コロナ禍で需要が急増したのがキムチ。巣ごもり需要の拡大に加え、発酵食品、植物性乳酸菌の摂取、腸活、免疫力アップなど、健康に関連する要素を有していたことから、日常的にキムチを摂取する人が大幅に増加。そのまま食べるだけではなく、炒め物や鍋の具材など汎用性が高いことも支持され、各家庭の常備菜になった。

2020年と2021年は特需的な動きとなったが、その後は落ち着いて横ばいで推移。それでも2019年比では1・2~1・3倍の市場規模となっている。

売場には大手メーカーのNB商品の他、PB商品、輸入キムチが並び、甘口、辛口、本格タイプ、浅漬タイプ、大容量、プチカップ、様々な味と規格の商品がラインナップ。食卓にキムチのある生活が浸透していることをうかがわせているが、あるチェーンの売場では、キムチの構成比が漬物の全アイテムの約半分という圧倒的な存在感を示すところもある。キムチの市場はまだまだ拡大する可能性を秘めており、集客の目玉として欠かせない商品となっている。

千葉県で5月下旬にオープンした別のチェーンの売場では、白菜や大根の他、エリンギ、昆布と沢庵、アボカド、にんにく、もずく、中華くらげ、さきいか、ホタテの貝ひも、ザーサイ、とり皮、ねぎ、イカ、岩海苔、長芋を主原料としたキムチを展開。キムチのアイテム数は42種類と最も多く、他店と差別化を図った商品を展開して来店客の目を引いている。

懸念材料もある。輸入キムチは相次ぐ値上げで単価が上昇し、物価高で節約志向が高まる中、売れ行きはやや低調となっている。国産キムチについても競争が激しいため特売の対象となる頻度が高く、価格訴求の販売が目立っている。

キムチや他の品目と比べても苦戦が続く浅漬だが、逆襲に転じる動きも出てきた。浅漬は白菜、胡瓜、茄子を主力に姿物や刻みのカップ商品が主流となっているが、時代の流れとともに変化するニーズを捉えることなく、同じ白菜を主原料とするキムチにトップの座を譲ることとなり、売場も縮小傾向にある。

各社では状況の打開を図り、液なしや液切り不要など簡便性の高いカップタイプで、漬物以外の売場でも販売できる商品を開発。導入が進んでいる。

これらの商品は従来の浅漬製品よりも賞味期限が長く、炒め物などの具材としても利用できることから、新しいコンセプトの浅漬として提案。定着することを目指している。

また、キャベツ、胡瓜、人参をカットしたサラダタイプの商品や大根と胡瓜をカットした大容量(320g)の「加工済み野菜」を並べ、野菜の価格が高止まりする中、「漬物で上手に野菜を取ろう!」というコンセプトを訴求する店舗もある。

「加工済み野菜」は、ドレッシングなどが不必要な味付けの野菜で、生野菜よりも賞味期限が長く、切る手間もない。サラダ代わりにそのまま、しかもお得に食べられる。漬物の枠を飛び越えた商品で、今後の展開が注目される。

簡便性や野菜摂取といった新たな付加価値を加えて進化する浅漬とトップを走るキムチの動きを取材した。

【2024(令和6)年5月21日第5163号1面】

特集企業はこちら

<深谷特集> 渋沢栄一の生誕地で注目

埼玉県深谷市に注目が集まる〝その日〟が迫っている。

深谷市出身の渋沢栄一が肖像画として描かれる新一万円札の発行が7月3日から始まる。

深谷市では、新1万円札発行を記念し、様々なイベントを開催する。発行日前日の7月2日には、渋沢栄一の生誕地、八基地区で『新一万円札発行記念カウントダウン』を開催。『日本で一番早い祝賀イベント』を目指し、7月3日午前0時に合わせてカウントダウンを行う。

新1万円札発行日当日の7月3日には、東京証券取引所で現1万円札の福沢諭吉から新1万円札の渋沢栄一へのバトンタッチイベントとして、『一万円札引継式』を行う。

また、7月14日には、『新一万円札発行祝賀パレード』と『深谷博覧会』を同時開催。午前11時から、市役所通りで市民参加型の祝賀パレードを実施。大河ドラマ『青天を衝け』の出演者らの参加や、ダンス、楽器演奏などの演出を予定している。

深谷市では、7月3日の新1万円札発行を機に、今後も様々なイベントを開催し、『渋沢栄一イコール深谷市』という全国的なイメージを持ってもらえるよう、盛り上げていく。

深谷市の一大産業として知られるのが漬物だ。現在でも、岡部地区を中心に多くの漬物業者が事業を展開している。生産者の減少や異常気象により漬物原料の手当てが難しくなる中、深谷市は関東の原料拠点としても、その存在感を発揮している。

10日に開催された深谷地区漬物協会の総会では新たに小林宏閣氏が新会長に就任。「漬物メーカーと原料メーカーが一体となって漬物の魅力を発信していきたい」と意気込みを示した。

深谷市の漬物、豆腐、蒟蒻メーカーなどの取組を取材した。

【2024(令和6)年5月21日第5163号1面】

深谷市出身の渋沢栄一が肖像画として描かれる新一万円札の発行が7月3日から始まる。

深谷市では、新1万円札発行を記念し、様々なイベントを開催する。発行日前日の7月2日には、渋沢栄一の生誕地、八基地区で『新一万円札発行記念カウントダウン』を開催。『日本で一番早い祝賀イベント』を目指し、7月3日午前0時に合わせてカウントダウンを行う。

新1万円札発行日当日の7月3日には、東京証券取引所で現1万円札の福沢諭吉から新1万円札の渋沢栄一へのバトンタッチイベントとして、『一万円札引継式』を行う。

また、7月14日には、『新一万円札発行祝賀パレード』と『深谷博覧会』を同時開催。午前11時から、市役所通りで市民参加型の祝賀パレードを実施。大河ドラマ『青天を衝け』の出演者らの参加や、ダンス、楽器演奏などの演出を予定している。

深谷市では、7月3日の新1万円札発行を機に、今後も様々なイベントを開催し、『渋沢栄一イコール深谷市』という全国的なイメージを持ってもらえるよう、盛り上げていく。

深谷市の一大産業として知られるのが漬物だ。現在でも、岡部地区を中心に多くの漬物業者が事業を展開している。生産者の減少や異常気象により漬物原料の手当てが難しくなる中、深谷市は関東の原料拠点としても、その存在感を発揮している。

10日に開催された深谷地区漬物協会の総会では新たに小林宏閣氏が新会長に就任。「漬物メーカーと原料メーカーが一体となって漬物の魅力を発信していきたい」と意気込みを示した。

深谷市の漬物、豆腐、蒟蒻メーカーなどの取組を取材した。

【2024(令和6)年5月21日第5163号1面】

特集企業はこちら

<資材特集> 「FOOMA2024」開催 6月4日~7日東京ビッグサイトで

コロナ禍を経て、消費者の安全安心意識はこれまで以上に高まりを見せると共に、HACCPの義務化、食品表示法の改正など、食品加工業者にはより高度な対応が求められている。

こうした中、一般社団法人日本食品機械工業会(大川原行雄会長)は、6月4日~7日の4日間、東京ビッグサイトにて、「Breakthrough FOOMA」をテーマに、「FOOMA JAPAN 2024」を開催する。

47回目を迎える今回は、食品製造プロセス21カテゴリーとイノベーションを生み出すスタートアップゾーンに約1000社・5000超のソリューションが集結。圧倒的規模と多様性で、食品工場が抱える製造プロセスの課題を解決する。

会場内では、「食の安全・安心」という基本テーマはもちろん、生産性向上や高効率のための技術、自動化、省人化を図るロボット、AIなど最先端テクノロジーと最新鋭の製品・サービスの展示が行われる。

3年目を迎えたスタートアップゾーンには、次世代テクノロジーが集結。第3回FOOMAアワード2024では今年も食品製造プロセスを革新する最先端技術を発表する。

【2024(令和6)年5月21日第5163号6面】

こうした中、一般社団法人日本食品機械工業会(大川原行雄会長)は、6月4日~7日の4日間、東京ビッグサイトにて、「Breakthrough FOOMA」をテーマに、「FOOMA JAPAN 2024」を開催する。

47回目を迎える今回は、食品製造プロセス21カテゴリーとイノベーションを生み出すスタートアップゾーンに約1000社・5000超のソリューションが集結。圧倒的規模と多様性で、食品工場が抱える製造プロセスの課題を解決する。

会場内では、「食の安全・安心」という基本テーマはもちろん、生産性向上や高効率のための技術、自動化、省人化を図るロボット、AIなど最先端テクノロジーと最新鋭の製品・サービスの展示が行われる。

3年目を迎えたスタートアップゾーンには、次世代テクノロジーが集結。第3回FOOMAアワード2024では今年も食品製造プロセスを革新する最先端技術を発表する。

【2024(令和6)年5月21日第5163号6面】

特集企業はこちら

<茄子特集>V字回復へ期待高まる

気温が上昇する5月から10月が最需要期となる茄子漬。胡瓜と並ぶ夏野菜の代表格で、これからの時期にかけてボリュームが増える茄子紺色の商品が売場で季節感を演出する。

季節性が強みでもある茄子漬は気温が高くなればなるほど売れる。昨年は例年以上の猛暑となったが、今年は昨年以上の猛暑になると予想されている。5月から7月にかけて関東甲信地方を含めて全国的に気温が平年より高くなる見込みとなっており、茄子漬への期待も高まっている。

昨年は国産、海外産ともに原料の確保が大きな問題となった。国産は猛暑の影響を受けて大幅な減産となり、秋以降は原料不足となった。タイを中心とする海外産も環境の変化や異常気象の影響で作柄が悪く、原料確保が難しい状況となった。

今年は昨年の反省を生かし、各社では綿密な計画を立てて例年より早い段階から準備に着手。作付も増加するなど、万全の生産体制を敷いている。

茄子漬の主力商品は巾着タイプだが、時代のニーズに対応し、簡便性の高いカップ商品の需要が高まっている。切る手間がないスライスタイプや蓋を開けるだけで食べられて皿に移し替える必要がない商品は好調な動きが続いており、今後も簡便タイプの売場が広がっていくことが予想される。

漬物売場では初夏の訪れとともに茄子漬のアイテムを拡充。定番の姿物を中心に、簡便性の高いカップタイプ、サラダ感覚で食べられる皮むきのカットタイプやスライスタイプ、他の素材を合わせたミックスタイプ、一口タイプの小茄子など、お得感、簡便性、家飲みのおつまみといった様々なニーズに対応し、幅広いアイテムがラインナップされている。本格シーズンを迎える茄子漬。昨年は原料不足で数字が落ち込んだだけに、今年はV字回復が期待されている。

【2024(令和6)年5月11日第5162号1面】

季節性が強みでもある茄子漬は気温が高くなればなるほど売れる。昨年は例年以上の猛暑となったが、今年は昨年以上の猛暑になると予想されている。5月から7月にかけて関東甲信地方を含めて全国的に気温が平年より高くなる見込みとなっており、茄子漬への期待も高まっている。

昨年は国産、海外産ともに原料の確保が大きな問題となった。国産は猛暑の影響を受けて大幅な減産となり、秋以降は原料不足となった。タイを中心とする海外産も環境の変化や異常気象の影響で作柄が悪く、原料確保が難しい状況となった。

今年は昨年の反省を生かし、各社では綿密な計画を立てて例年より早い段階から準備に着手。作付も増加するなど、万全の生産体制を敷いている。

茄子漬の主力商品は巾着タイプだが、時代のニーズに対応し、簡便性の高いカップ商品の需要が高まっている。切る手間がないスライスタイプや蓋を開けるだけで食べられて皿に移し替える必要がない商品は好調な動きが続いており、今後も簡便タイプの売場が広がっていくことが予想される。

漬物売場では初夏の訪れとともに茄子漬のアイテムを拡充。定番の姿物を中心に、簡便性の高いカップタイプ、サラダ感覚で食べられる皮むきのカットタイプやスライスタイプ、他の素材を合わせたミックスタイプ、一口タイプの小茄子など、お得感、簡便性、家飲みのおつまみといった様々なニーズに対応し、幅広いアイテムがラインナップされている。本格シーズンを迎える茄子漬。昨年は原料不足で数字が落ち込んだだけに、今年はV字回復が期待されている。

【2024(令和6)年5月11日第5162号1面】

特集企業はこちら

<調理食品特集> 付加価値提案へ3つの鍵 おにぎりブームで新たな需要

佃煮、煮豆を始めとする調理食品業界では、不漁による原料高騰、円安や物流費上昇などの影響を受け、厳しい経営環境が続く。

メーカーを取り巻く環境が厳しい一方で、佃煮の動きは堅調だ。総務省家計調査による直近3カ月(2023年12月~2月)の全国1世帯当たりの品目別支出金額の平均値は「魚介のつくだ煮」が前年比105%、「こんぶつくだ煮」で同101%となっており、値上げの影響があるとしても、佃煮が売場で底堅い動きを示していることが分かる。煮豆も毎日食べるファン層が存在しており、売場で安定した売上を築いている。

追い風となっているのがコロナ5類以降に伴うお弁当、おにぎり需要の復調。特におにぎりは近年、専門店が増加、パリやニューヨークでも店舗前に行列ができるなど国内外で一大ブームを巻き起こしており、今後の佃煮需要を底上げするファクターとして期待が高まる。

おにぎり具材として、定番の存在である佃煮ではあるが、近年のおにぎりブームを牽引する「進化系おにぎり」は佃煮×洋風食材の組み合わせという新たな食シーンを生んでいる。昆布佃煮×クリームチーズ、海苔佃煮×バターなどその組み合わせは様々で、若い世代やインバウンドからの注目度も高い。

製造コストが上昇し続ける中、調理食品業界のテーマとなっているのが付加価値提案だ。その鍵と言えるのが、職人技、旬、地域性の3つ。“炊く”という職人技で生み出される佃煮や煮豆は、その日の原料の状態や天候により微妙な炊き加減の調整が求められる。

デジタル全盛の時代に、職人の経験や技術により生み出される手作りの価値はなお輝きを増している。

また、旬や地域性の提案も有効だ。その時季、その地域でしか食べられない食材を炊くことにより“名物”を作り出し、付加価値を高めていくことを目指している。

(藤井大碁)

【2024(令和6)年5月1日第5161号1面】

メーカーを取り巻く環境が厳しい一方で、佃煮の動きは堅調だ。総務省家計調査による直近3カ月(2023年12月~2月)の全国1世帯当たりの品目別支出金額の平均値は「魚介のつくだ煮」が前年比105%、「こんぶつくだ煮」で同101%となっており、値上げの影響があるとしても、佃煮が売場で底堅い動きを示していることが分かる。煮豆も毎日食べるファン層が存在しており、売場で安定した売上を築いている。

追い風となっているのがコロナ5類以降に伴うお弁当、おにぎり需要の復調。特におにぎりは近年、専門店が増加、パリやニューヨークでも店舗前に行列ができるなど国内外で一大ブームを巻き起こしており、今後の佃煮需要を底上げするファクターとして期待が高まる。

おにぎり具材として、定番の存在である佃煮ではあるが、近年のおにぎりブームを牽引する「進化系おにぎり」は佃煮×洋風食材の組み合わせという新たな食シーンを生んでいる。昆布佃煮×クリームチーズ、海苔佃煮×バターなどその組み合わせは様々で、若い世代やインバウンドからの注目度も高い。

製造コストが上昇し続ける中、調理食品業界のテーマとなっているのが付加価値提案だ。その鍵と言えるのが、職人技、旬、地域性の3つ。“炊く”という職人技で生み出される佃煮や煮豆は、その日の原料の状態や天候により微妙な炊き加減の調整が求められる。

デジタル全盛の時代に、職人の経験や技術により生み出される手作りの価値はなお輝きを増している。

また、旬や地域性の提案も有効だ。その時季、その地域でしか食べられない食材を炊くことにより“名物”を作り出し、付加価値を高めていくことを目指している。

(藤井大碁)

【2024(令和6)年5月1日第5161号1面】

特集企業はこちら

<漬物の素・夏の甘酒特集> 5月8日「ぬか漬けの日」 SDGs関連商品として注目

5月8日は「ぬか漬けの日」。

日本いりぬか工業会により、夏野菜が多く出回り、春夏のぬか漬けシーズンのスタートとなるタイミングに合わせて2015年に制定された。今年もぬか漬けの本格シーズンを迎え、いりぬか、ぬか床製品を取り揃える漬物の素コーナーの盛り上がりに期待がかかる。

近年、発酵食品への注目度が上がり、コロナ禍の巣ごもり需要を経て、健康志向から自分でぬか漬けを漬ける人が増えている。

ぬか漬けにする食材も、胡瓜、大根、かぶ、人参といった定番の野菜だけでなく、ゆで卵やアボカド、こんにゃくなど様々な食材に広がり、ぬか漬けの楽しみ方の幅が広がっている。

日本いりぬか工業会では昨年に続き、今年も「ぬか漬けの日」に合わせ、本紙の電子媒体やSNSなどを活用したプレゼントキャンペーンを実施。今年は、昨年の内容をより進化させ、ぬか漬けにするオススメの変わり種食材をキャンペーンを通じて募集し、その結果を公表することで、ぬか漬けの新たな楽しみの提案や需要促進に繋げていく。

野菜を美味しく無駄なく食べられる“漬物の素”は近年、食品ロス削減を推進するSDGs関連商品としても注目の存在。今回の特集では、いりぬか、ぬか床製品の他、浅漬、辛子漬など様々な漬物の素や酒粕、こうじ製品を紹介する。

(藤井大碁)

【2024(令和6)年5月1日第5161号1面】

特集企業はこちら

泉州水なす漬特集 甘くジューシー「大阪の宝」

値上げに負けず市場拡大続く

今年も泉州水なす漬のシーズンが始まった。今年は3月に寒い日が続きスタートはやや出遅れたものの、その後の生育は順調。5月の大型連休や母の日のギフトシーズンには十分な原料が出てくる見込みだ。

水なすはアクが少なく、ジューシーな果肉には甘みがあるのが特徴。主力となっているのはぬか漬と調味浅漬。各社とも素材の良さを活かすため、あえてあっさりとした味付けとしているものが多い。

水なすの甘みとほどよい塩気の絶妙なバランスは、夏にぴったりの味わい。スーパーで市販されるだけでなく、居酒屋での導入が進んでいることが示すように、お酒のアテにも大人気で、いまや全国に知られる存在となった。

この甘くみずみずしい水なすを作るのは泉州地域の温暖な気候、潮風の吹く立地、ため池が多く水分の多い土壌などの条件が必要とされる。天候の影響を受けやすく、泉州地域以外の土壌では品質が保てない非常に繊細な素材であることは、販売拡大の障壁でもある。

しかしそれゆえに、希少性・地域性が保たれ、地位を向上させた面もあるだろう。

大阪府がまとめた「大阪府の農業データ」によれば、平成26年の水なす栽培面積は44haだったのが、令和元年には47haに増加。収穫量は3489tに上った(泉佐野市、岸和田市、貝塚市の合計)。その大半は漬物として利用されており、漬物としては数少ない成長を続けるカテゴリである。大阪府漬物事業協同組合(長谷川豊光理事長)は「大阪の宝」と呼ぶほどだ。

昨年は農業資材から包材、輸送費まですべてのコストが上昇したことを受け、水なす漬の店頭価格も上昇した。しかし、お酒のアテなど嗜好品としての需要が強い水なす漬は、価格よりも味で選ばれる商材の一つ。値上げにも負けず、販売数量を着実に伸ばしている。

来年4月からは大阪・関西万博も開催予定であり、大阪の食文化はますます知名度をあげていくことが期待される。各社は製品品質の向上や新商品開発に取り組み、需要増加へ万全の構えを敷いている。

(大阪支社・小林悟空)

【2024(令和6)年4月21日第5160号1面】

今年も泉州水なす漬のシーズンが始まった。今年は3月に寒い日が続きスタートはやや出遅れたものの、その後の生育は順調。5月の大型連休や母の日のギフトシーズンには十分な原料が出てくる見込みだ。

水なすはアクが少なく、ジューシーな果肉には甘みがあるのが特徴。主力となっているのはぬか漬と調味浅漬。各社とも素材の良さを活かすため、あえてあっさりとした味付けとしているものが多い。

水なすの甘みとほどよい塩気の絶妙なバランスは、夏にぴったりの味わい。スーパーで市販されるだけでなく、居酒屋での導入が進んでいることが示すように、お酒のアテにも大人気で、いまや全国に知られる存在となった。

この甘くみずみずしい水なすを作るのは泉州地域の温暖な気候、潮風の吹く立地、ため池が多く水分の多い土壌などの条件が必要とされる。天候の影響を受けやすく、泉州地域以外の土壌では品質が保てない非常に繊細な素材であることは、販売拡大の障壁でもある。

しかしそれゆえに、希少性・地域性が保たれ、地位を向上させた面もあるだろう。

大阪府がまとめた「大阪府の農業データ」によれば、平成26年の水なす栽培面積は44haだったのが、令和元年には47haに増加。収穫量は3489tに上った(泉佐野市、岸和田市、貝塚市の合計)。その大半は漬物として利用されており、漬物としては数少ない成長を続けるカテゴリである。大阪府漬物事業協同組合(長谷川豊光理事長)は「大阪の宝」と呼ぶほどだ。

昨年は農業資材から包材、輸送費まですべてのコストが上昇したことを受け、水なす漬の店頭価格も上昇した。しかし、お酒のアテなど嗜好品としての需要が強い水なす漬は、価格よりも味で選ばれる商材の一つ。値上げにも負けず、販売数量を着実に伸ばしている。

来年4月からは大阪・関西万博も開催予定であり、大阪の食文化はますます知名度をあげていくことが期待される。各社は製品品質の向上や新商品開発に取り組み、需要増加へ万全の構えを敷いている。

(大阪支社・小林悟空)

【2024(令和6)年4月21日第5160号1面】

特集企業はこちら

<全日本漬物協同組合連合会> 漬物グランプリ2024 金賞以上確定の13品を発表

各賞は4月27日に発表

全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)は10日、「漬物グランプリ2024」の法人の部において、金賞以上の受賞が確定した13品を発表(右画像)した。

全国の名産品、特産品、オリジナリティー溢れるこだわりの漬物が揃い、この13品の中からグランプリ1作品(農林水産大臣賞)、準グランプリ各部門より1作品(農林水産省大臣官房長賞)、地域特産品特別賞(1作品)、一般審査特別賞が選出される。なお、上記4賞以外の9作品は金賞となる。

各賞の結果は、4月27日に東京ビッグサイトで開催される第17回ホビークッキングフェア2024内で行われる「漬物グランプリ2024」特設ステージでの表彰式にて発表される。

法人の部は「本漬部門」と「浅漬・キムチ部門」の2部門で、応募総数は112作品。1次審査は2月下旬から3月上旬に全国5ブロックで実施し、本漬部門30品、浅漬・キムチ部門20品の計50品が通過。3月28日に2次審査が行われ、金賞以上の13品が選出された。

法人の部は東京家政大学大学院客員教授の宮尾茂雄氏を審査委員長とした6人の審査委員で審査を実施。個人の部では、全漬連の中園会長を含めた7人が審査委員を務めた。

審査方法は審査委員による書類・実食による審査。審査は①彩り(見た目・ネーミング・考え方)、②素材の性質(機能性・地域性・時代性)、③味覚(味・香り・食感)、④安全性(生産・製造工程)、⑤販売価格(コストパフォーマンス)の5項目を各10点満点で採点。得点数を集計した後、審査委員による合議を経て金賞以上の作品が決定した。

4月27日の決勝大会は、審査委員と一般審査委員の総合評価(審査基準は2次審査と同様)。特設ステージで商品のプレゼンを行い、実食の上、最終審査を行う。25日と26日も行われる一般審査は会場内特設コーナーで、一般の来場者が試食と投票を実施する。

全漬連ブースでは全国の名産漬物の試食販売を実施する。昨年は衛生面などの問題で試食を中止して販売のみ行ったが、今年は2019年以来、5年ぶりに好評の試食を実施する。試食の提供はファン作りの有効な手段であり、全国の名産漬物を広くPRする。

なお、1次審査通過作品は「銀賞」以上が確定し、受賞ロゴが授与される。また、グランプリ、準グランプリ、地域特産品特別賞、金賞についても、それぞれ受賞ロゴが授与される。

漬物グランプリへの評価と関心が高まっている。昨年から新設された学生の部には、前回の26作品を大幅に上回る67作品がエントリー。昨年の模様がテレビなどで広く発信されたことで参加校が増加した。また、個人の部のエントリーも前回(23人)の約2倍となる45人と増えており、これまでの取組の成果やPR効果が数字に表れている。

業界が注目する法人の部においても熱い戦いになることが期待されている。

【2024(令和6)年4月21日第5160号1面】

漬物グランプリ2024

全日本漬物協同組合連合会(中園雅治会長)は10日、「漬物グランプリ2024」の法人の部において、金賞以上の受賞が確定した13品を発表(右画像)した。

全国の名産品、特産品、オリジナリティー溢れるこだわりの漬物が揃い、この13品の中からグランプリ1作品(農林水産大臣賞)、準グランプリ各部門より1作品(農林水産省大臣官房長賞)、地域特産品特別賞(1作品)、一般審査特別賞が選出される。なお、上記4賞以外の9作品は金賞となる。

各賞の結果は、4月27日に東京ビッグサイトで開催される第17回ホビークッキングフェア2024内で行われる「漬物グランプリ2024」特設ステージでの表彰式にて発表される。

法人の部は「本漬部門」と「浅漬・キムチ部門」の2部門で、応募総数は112作品。1次審査は2月下旬から3月上旬に全国5ブロックで実施し、本漬部門30品、浅漬・キムチ部門20品の計50品が通過。3月28日に2次審査が行われ、金賞以上の13品が選出された。

法人の部は東京家政大学大学院客員教授の宮尾茂雄氏を審査委員長とした6人の審査委員で審査を実施。個人の部では、全漬連の中園会長を含めた7人が審査委員を務めた。

審査方法は審査委員による書類・実食による審査。審査は①彩り(見た目・ネーミング・考え方)、②素材の性質(機能性・地域性・時代性)、③味覚(味・香り・食感)、④安全性(生産・製造工程)、⑤販売価格(コストパフォーマンス)の5項目を各10点満点で採点。得点数を集計した後、審査委員による合議を経て金賞以上の作品が決定した。

4月27日の決勝大会は、審査委員と一般審査委員の総合評価(審査基準は2次審査と同様)。特設ステージで商品のプレゼンを行い、実食の上、最終審査を行う。25日と26日も行われる一般審査は会場内特設コーナーで、一般の来場者が試食と投票を実施する。

全漬連ブースでは全国の名産漬物の試食販売を実施する。昨年は衛生面などの問題で試食を中止して販売のみ行ったが、今年は2019年以来、5年ぶりに好評の試食を実施する。試食の提供はファン作りの有効な手段であり、全国の名産漬物を広くPRする。

なお、1次審査通過作品は「銀賞」以上が確定し、受賞ロゴが授与される。また、グランプリ、準グランプリ、地域特産品特別賞、金賞についても、それぞれ受賞ロゴが授与される。

漬物グランプリへの評価と関心が高まっている。昨年から新設された学生の部には、前回の26作品を大幅に上回る67作品がエントリー。昨年の模様がテレビなどで広く発信されたことで参加校が増加した。また、個人の部のエントリーも前回(23人)の約2倍となる45人と増えており、これまでの取組の成果やPR効果が数字に表れている。

業界が注目する法人の部においても熱い戦いになることが期待されている。

【2024(令和6)年4月21日第5160号1面】

漬物グランプリ2024

公式サイト http://tsukemono-gp.jp/

特集企業はこちら

栃木特集 進化を続け次世代へ

訪日宿泊者数が過去最多

栃木県の人気が高まっている。

観光庁が2月29日に発表した2023年の宿泊旅行統計(速報値)によると、栃木県の訪日宿泊者数は新型コロナウイルス禍前の19年実績を28%上回る45万人となり、過去最多を更新。2019年比で見ると、東京(146%)、高知(136%)に次ぐ全国3位の伸長率となっている。

栃木は東京から日帰りできる距離のため、外国人宿泊者数は増えない状況が続いていた。だが。外資系高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン日光」の開業で、海外でも日光の認知度が高まったことや自然を満喫できるツアーなど、海外向けの新しいブランド戦略で情報発信してきた取組がインバウンド需要の増加につながったようだ。

栃木県はガリや紅生姜など、業務用商品や観光土産品を製造するメーカーが多く、アフターコロナで外食産業や観光産業の復調は追い風となっている。特に寿司は外国人からの人気も高く、築地や豊洲、浅草では高額なメニューを提供する店に行列ができるほどの盛況ぶり。寿司の付け合わせとして欠かせないガリの出番も増えている。

昨年8月には路面電車としては75年ぶり、全国で初めて全線を新設する宇都宮ライトレール(LRT)が開業。宇都宮市と芳賀町を結ぶ路線として運航がスタートした。LRTは騒音や振動が少なく、快適な乗り心地など、人と環境にやさしい乗り物。宇都宮市東部の渋滞緩和にも貢献している。宇都宮市が進めるLRTを軸とした新たなまちづくりは、国内外で注目され、全国の自治体や海外から多くの関係者が視察に訪れている。

漬物業界では、昨年10月17日に栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の青年部(遠藤栄一部長)がライトキューブ宇都宮で全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会を開催。青年部員は2人しかいないが、少人数でも開催できることやペーパーレス、省人化などSDGsの要素も盛り込んだ内容で実施し、これからの全国大会や青年部活動、業界の方向性を示すメッセージを発信した。

経済産業省の経済構造実態調査によると、2021年の都道府県別漬物出荷金額で栃木県は全国4位。1事業所当りの額は6位と漬物製造業においても確固たる存在感を示している。進化を続ける栃木県の県内企業を特集した。(千葉友寛)

【2024(令和6)年4月11日第5159号1面】

観光庁が2月29日に発表した2023年の宿泊旅行統計(速報値)によると、栃木県の訪日宿泊者数は新型コロナウイルス禍前の19年実績を28%上回る45万人となり、過去最多を更新。2019年比で見ると、東京(146%)、高知(136%)に次ぐ全国3位の伸長率となっている。

栃木は東京から日帰りできる距離のため、外国人宿泊者数は増えない状況が続いていた。だが。外資系高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン日光」の開業で、海外でも日光の認知度が高まったことや自然を満喫できるツアーなど、海外向けの新しいブランド戦略で情報発信してきた取組がインバウンド需要の増加につながったようだ。

栃木県はガリや紅生姜など、業務用商品や観光土産品を製造するメーカーが多く、アフターコロナで外食産業や観光産業の復調は追い風となっている。特に寿司は外国人からの人気も高く、築地や豊洲、浅草では高額なメニューを提供する店に行列ができるほどの盛況ぶり。寿司の付け合わせとして欠かせないガリの出番も増えている。

昨年8月には路面電車としては75年ぶり、全国で初めて全線を新設する宇都宮ライトレール(LRT)が開業。宇都宮市と芳賀町を結ぶ路線として運航がスタートした。LRTは騒音や振動が少なく、快適な乗り心地など、人と環境にやさしい乗り物。宇都宮市東部の渋滞緩和にも貢献している。宇都宮市が進めるLRTを軸とした新たなまちづくりは、国内外で注目され、全国の自治体や海外から多くの関係者が視察に訪れている。

漬物業界では、昨年10月17日に栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の青年部(遠藤栄一部長)がライトキューブ宇都宮で全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会を開催。青年部員は2人しかいないが、少人数でも開催できることやペーパーレス、省人化などSDGsの要素も盛り込んだ内容で実施し、これからの全国大会や青年部活動、業界の方向性を示すメッセージを発信した。

経済産業省の経済構造実態調査によると、2021年の都道府県別漬物出荷金額で栃木県は全国4位。1事業所当りの額は6位と漬物製造業においても確固たる存在感を示している。進化を続ける栃木県の県内企業を特集した。(千葉友寛)

【2024(令和6)年4月11日第5159号1面】

特集企業はこちら

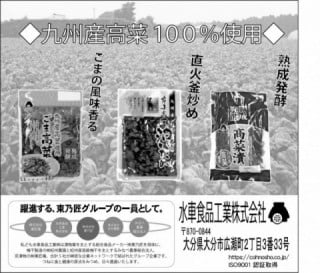

高菜特集 外食復活で消費拡大

5年ぶり平年作も不足感続く

九州を代表する特産漬物「高菜漬」の消費が拡大している。本紙3月21日号で掲載した「2023年漬物出荷金額」でも、高菜漬は前年比8・5%と大幅な伸びとなった。これを牽引したのが値上げによる単価上昇、外食・観光土産の回復だった。

昨年は、5月にコロナウイルスが「5類」へと引き下げられたことで外出自粛ムードが一気に緩和され、外国人旅行客も急激に増加した年となったのが高菜漬にとって追い風だった。

「外国人旅行客は漬物を買わない」というのが漬物店での定説ではあるが、高菜漬の場合はラーメンや炒飯、パスタ、鍋物などで用途が広い商材であり、食産業全体の活性化が高菜漬にも影響している。

特に豚骨ラーメン店では必ずといって良いほど高菜漬が添えられるか、卓上で取り放題になっている。ラーメンは日本観光の目的の一つともなっている存在であり、その成長とともに高菜漬も需要が高まっている。

市販においても、メーカー各社はWebやSNSで積極的にレシピ提案し、その魅力の発信に努めている。包装デザインでアレンジレシピを訴求する製品や、すでに大豆ミートと組み合わせて惣菜風になっている製品も増えてきている。

消費が拡大する一方で、課題となるのが原料面だ。

国内では農家の高齢化による高菜原料の減少は数年前から続いており、栽培量のベースが減っている。そこへ天候不順の追い打ちもあり、不作が4年続いていた。九州漬物協会高菜部会の集計によると2023年産の高菜収穫量は1万3936tであり、平年作ラインの2万tを大きく割った。原料在庫は逼迫してきている。

今シーズンは南九州が3月末に、北部九州でも4月中頃に収穫を終える予定で、5年ぶりに平年並の作柄となったようだ。九州全土にかけて、昨年末から年明けまでは暖冬傾向だったため生育が良く、豊作が期待された。しかしシーズン後半の2月になると降雨が続いたため、最終的には平年並に収まった。

だが、この作柄では在庫不足を補えるほどではなく、引き続き貴重な国産原料を、大切に売っていく流れとなりそうだ。

中国産を中心とする海外産原料も、為替や輸送費、現地人件費の上昇など複合的な要因から国産原料に近い水準の単価となっている。

しかし国産原料だけで需要を満たすことは不可能であり、海外産原料の重要性はむしろ高まっていくと考えられる。

このように原料確保が課題となっている中で、原料の買取価格引き上げや、漬物メーカー主導での収穫機開発が急がれている。

そのため各メーカーとも製造コストは上がり続けており、既存製品の価格改定や、利益の取れる付加価値商材の開発にも取り組んでいるところだ。今回の特集では、高菜漬メーカー各社の動向を取材した。

【2024(令和6)年4月11日第5159号1面】

昨年は、5月にコロナウイルスが「5類」へと引き下げられたことで外出自粛ムードが一気に緩和され、外国人旅行客も急激に増加した年となったのが高菜漬にとって追い風だった。

「外国人旅行客は漬物を買わない」というのが漬物店での定説ではあるが、高菜漬の場合はラーメンや炒飯、パスタ、鍋物などで用途が広い商材であり、食産業全体の活性化が高菜漬にも影響している。

特に豚骨ラーメン店では必ずといって良いほど高菜漬が添えられるか、卓上で取り放題になっている。ラーメンは日本観光の目的の一つともなっている存在であり、その成長とともに高菜漬も需要が高まっている。

市販においても、メーカー各社はWebやSNSで積極的にレシピ提案し、その魅力の発信に努めている。包装デザインでアレンジレシピを訴求する製品や、すでに大豆ミートと組み合わせて惣菜風になっている製品も増えてきている。

消費が拡大する一方で、課題となるのが原料面だ。

国内では農家の高齢化による高菜原料の減少は数年前から続いており、栽培量のベースが減っている。そこへ天候不順の追い打ちもあり、不作が4年続いていた。九州漬物協会高菜部会の集計によると2023年産の高菜収穫量は1万3936tであり、平年作ラインの2万tを大きく割った。原料在庫は逼迫してきている。

今シーズンは南九州が3月末に、北部九州でも4月中頃に収穫を終える予定で、5年ぶりに平年並の作柄となったようだ。九州全土にかけて、昨年末から年明けまでは暖冬傾向だったため生育が良く、豊作が期待された。しかしシーズン後半の2月になると降雨が続いたため、最終的には平年並に収まった。

だが、この作柄では在庫不足を補えるほどではなく、引き続き貴重な国産原料を、大切に売っていく流れとなりそうだ。

中国産を中心とする海外産原料も、為替や輸送費、現地人件費の上昇など複合的な要因から国産原料に近い水準の単価となっている。

しかし国産原料だけで需要を満たすことは不可能であり、海外産原料の重要性はむしろ高まっていくと考えられる。

このように原料確保が課題となっている中で、原料の買取価格引き上げや、漬物メーカー主導での収穫機開発が急がれている。

そのため各メーカーとも製造コストは上がり続けており、既存製品の価格改定や、利益の取れる付加価値商材の開発にも取り組んでいるところだ。今回の特集では、高菜漬メーカー各社の動向を取材した。

【2024(令和6)年4月11日第5159号1面】

特集企業はこちら

群馬こんにゃく特集 国内外で注目の存在

健康性と手軽さにニーズ

こんにゃく芋生産量で全国の90%以上を占める群馬県。県内のこんにゃく関連メーカーでは、伝統的なこんにゃく、しらたきの製造を行うとともに、新たな商品開発に力を入れている。

こんにゃくの食シーンと言えば、おでんや煮物が一般的だが、新商品の顔ぶれは、プラントベースのハンバーグ、こんにゃく麺、くずきりなど様々で、時代のニーズに沿った商品が開発され、人気を呼んでいる。

また、こんにゃくやしらたきを作る際の原料となる、こんにゃく粉も著しい進化を遂げている。近年話題を集めているのが、こんにゃくの特性を生かした新しいこんにゃく粉「マジックマンナン」。凝固剤不要で、水や各種溶媒を加えて練るだけで固まり、加熱調理しても溶けないため、こんにゃく以外の様々な食品に活躍の場が広がっている。

こんにゃくは日本の伝統食品でありながら、海外においてはサステナブルで健康性の高い最先端フードの一つとして受け入れられている。群馬県のこんにゃく加工品輸出額は、この10年間で5倍に拡大。世界的な日本食ブームやヴィーガン・ベジタリアン人口の増加を背景に、さらなる輸出額の伸長が見込まれる。

国内市場においても、即食性の高い商品開発が進み、手軽さと健康性を兼ね備えた食品としてこんにゃくは注目の存在だ。生産者減少や異常気象により原料確保が困難を極める中、こんにゃくは国産原料で国内需要が100%まかなえる食品でもある。不透明な国際情勢が続く中、食料安全保障の観点からも、こんにゃくへの期待は高まっている。(藤井大碁)

こんにゃくの食シーンと言えば、おでんや煮物が一般的だが、新商品の顔ぶれは、プラントベースのハンバーグ、こんにゃく麺、くずきりなど様々で、時代のニーズに沿った商品が開発され、人気を呼んでいる。

また、こんにゃくやしらたきを作る際の原料となる、こんにゃく粉も著しい進化を遂げている。近年話題を集めているのが、こんにゃくの特性を生かした新しいこんにゃく粉「マジックマンナン」。凝固剤不要で、水や各種溶媒を加えて練るだけで固まり、加熱調理しても溶けないため、こんにゃく以外の様々な食品に活躍の場が広がっている。

こんにゃくは日本の伝統食品でありながら、海外においてはサステナブルで健康性の高い最先端フードの一つとして受け入れられている。群馬県のこんにゃく加工品輸出額は、この10年間で5倍に拡大。世界的な日本食ブームやヴィーガン・ベジタリアン人口の増加を背景に、さらなる輸出額の伸長が見込まれる。

国内市場においても、即食性の高い商品開発が進み、手軽さと健康性を兼ね備えた食品としてこんにゃくは注目の存在だ。生産者減少や異常気象により原料確保が困難を極める中、こんにゃくは国産原料で国内需要が100%まかなえる食品でもある。不透明な国際情勢が続く中、食料安全保障の観点からも、こんにゃくへの期待は高まっている。(藤井大碁)

【2024(令和6)年4月1日第5158号1面】

特集企業はこちら

梅特集 降雹で凶作の見通しが広がる

熱中症対策に梅干しをPR

開花が早い年は不作になる‐。紀州梅産地ではこの言葉が通説となっており、今年はその言葉通りになることが懸念されている。紀州では昨年まで3年連続で良い作柄が続いており、不作となれば令和2年以来、4年ぶりとなる。

JA紀南の発表によると、昨年12月中旬以降から気温が高かったため、主力の南高は満開期が1月30日、開花終期が2月19日となり、平年と比べて満開期で16日程度早くなった。また、開花期間は31日と長く、授粉樹木でもある小梅との満開期はほぼ同じだった。

梅加工業者の話を総合すると、暖冬で開花及び満開期が2週間以上早まった年の作柄は良かったことがなく、すでに不作を覚悟した声も上がる中で、その度合いが心配されている。

その心配に追い打ちをかける出来事が発生。3月20日に梅産地の広範囲で降雹があり、作柄だけでなく秀品率の低下という問題も浮上。被害の全容は不明だが、「穫ってみないと分からない」という淡い期待は打ち砕かれ、梅事業者の思考は不作から凶作に切り替わりつつある。

紀州の産地在庫については、持ち越し在庫があるため、現時点では全体的にタイト感はない。また、農家や業者がまだ干していない塩漬の梅も相当量あると見られており、今年が不作になったことを想定しても当面は原料不足に陥ることはなさそうだ。

量販店における昨年の売れ行きについては、2022年比で微増となっている。昨夏は記録的な猛暑だったこと、残暑が長く続いたことで8月と9月は大きく伸長した。

だが、物価高で節約志向が高まり、スーパーにおける買い上げ点数が減少する中、漬物の中でも単価が高い梅干しは買い控えの対象となり、10月以降は前年を下回るようになった。

特に12月は全体で10%以上数字を落とし、年明けも低調な動きとなっている。それでも売場に商品が入っている大手メーカーは国産、中国産ともに前年並みか前年以上の数字となっており、メーカー間で格差が生じていることを示している。

アフターコロナで百貨店や観光土産、外食関係の需要は回復傾向にあるが、通販も含めてコロナ前の水準には戻っていない。同じ梅干しメーカーでも需要の割合の内容によって業績も異なる。

今年も売れるチャンスが到来する。昨夏は暑い日が続いたが、熱中症対策のアイテムとして梅干しがメディアで大々的に紹介されることはなく、需要に結びつかなかった。気象庁によると、4月から暑くなる予報で早くも熱中症対策が呼びかけられている。また、夏においても全国的に気温が高くなり、猛暑日が増えると予想されている。

熱中症対策として梅干しを食べることは認知されているが、テレビなどのメディアで推奨されると、その効果は絶大なものとなる。2018年7月3日、TBS系の「林修の今でしょ!講座」で梅干しの健康効果が紹介されると翌日から梅干しの需要が急上昇し、150~200%の状態が1カ月以上続くなど大特需が発生した。

作柄などの不安要素もあるが、今年は2018年の再現が期待されている。

【2024(令和6)年3月21日第5157号1面】

JA紀南の発表によると、昨年12月中旬以降から気温が高かったため、主力の南高は満開期が1月30日、開花終期が2月19日となり、平年と比べて満開期で16日程度早くなった。また、開花期間は31日と長く、授粉樹木でもある小梅との満開期はほぼ同じだった。

梅加工業者の話を総合すると、暖冬で開花及び満開期が2週間以上早まった年の作柄は良かったことがなく、すでに不作を覚悟した声も上がる中で、その度合いが心配されている。

その心配に追い打ちをかける出来事が発生。3月20日に梅産地の広範囲で降雹があり、作柄だけでなく秀品率の低下という問題も浮上。被害の全容は不明だが、「穫ってみないと分からない」という淡い期待は打ち砕かれ、梅事業者の思考は不作から凶作に切り替わりつつある。

紀州の産地在庫については、持ち越し在庫があるため、現時点では全体的にタイト感はない。また、農家や業者がまだ干していない塩漬の梅も相当量あると見られており、今年が不作になったことを想定しても当面は原料不足に陥ることはなさそうだ。

量販店における昨年の売れ行きについては、2022年比で微増となっている。昨夏は記録的な猛暑だったこと、残暑が長く続いたことで8月と9月は大きく伸長した。

だが、物価高で節約志向が高まり、スーパーにおける買い上げ点数が減少する中、漬物の中でも単価が高い梅干しは買い控えの対象となり、10月以降は前年を下回るようになった。

特に12月は全体で10%以上数字を落とし、年明けも低調な動きとなっている。それでも売場に商品が入っている大手メーカーは国産、中国産ともに前年並みか前年以上の数字となっており、メーカー間で格差が生じていることを示している。

アフターコロナで百貨店や観光土産、外食関係の需要は回復傾向にあるが、通販も含めてコロナ前の水準には戻っていない。同じ梅干しメーカーでも需要の割合の内容によって業績も異なる。

今年も売れるチャンスが到来する。昨夏は暑い日が続いたが、熱中症対策のアイテムとして梅干しがメディアで大々的に紹介されることはなく、需要に結びつかなかった。気象庁によると、4月から暑くなる予報で早くも熱中症対策が呼びかけられている。また、夏においても全国的に気温が高くなり、猛暑日が増えると予想されている。

熱中症対策として梅干しを食べることは認知されているが、テレビなどのメディアで推奨されると、その効果は絶大なものとなる。2018年7月3日、TBS系の「林修の今でしょ!講座」で梅干しの健康効果が紹介されると翌日から梅干しの需要が急上昇し、150~200%の状態が1カ月以上続くなど大特需が発生した。

作柄などの不安要素もあるが、今年は2018年の再現が期待されている。

【2024(令和6)年3月21日第5157号1面】

特集企業はこちら

滋賀県水産物加工品品評会 湖魚で趣向凝らす逸品

若年層に注目される佃煮・鮒寿し

滋賀県水産加工業協同組合(奥村龍男組合長)が主催する、第39回滋賀県水産物加工品品評会が2月16日、滋賀県草津市の近鉄百貨店草津店で開催された。

出品された中から、農林水産大臣賞に西友商店の「小鮎若炊き」、水産庁長官賞で奥村佃煮の「鮒寿し×つやこブルー」、滋賀県知事賞に山喜食品の「氷魚葉山椒煮」が選出された他、鮎家の「あゆ柚子味噌煮」が滋賀県水産加工業協同組合組合長賞を受賞した。

西友商店の「小鮎若炊き」は、湖魚の小鮎を浅炊き風に炊き上げ、山椒で風味豊かに味付けした、春夏のみ販売する人気商品だ。

奥村佃煮の「鮒寿し×つやこブルー」は、鮒寿しに子持ちであるニゴロブナのメスが重宝される中、オスの活用を考え、オスのお腹にチーズを入れるという発想の転換で生み出された商品である。

山喜食品の「氷魚葉山椒煮」は、鮎の稚魚である氷魚を爽やかな香りとアクセントのある辛味が特徴の葉山椒で味付けし、葉山椒は地元大津市産にこだわる。

湖魚の佃煮や鮒寿しは、一般的に伝統性が強く、味やラインナップが変わらないと思われる傾向にあり、また県民でさえ、湖魚を家庭で食べる機会は少しずつなくなってきた。だが、今回受賞された商品のように「季節限定」「発想の転換」「地元産」を打ち出すことで、若い世代に注目されるよう各社、趣向を凝らしている。

【2024(令和6)年3月21日第5157号1面】

出品された中から、農林水産大臣賞に西友商店の「小鮎若炊き」、水産庁長官賞で奥村佃煮の「鮒寿し×つやこブルー」、滋賀県知事賞に山喜食品の「氷魚葉山椒煮」が選出された他、鮎家の「あゆ柚子味噌煮」が滋賀県水産加工業協同組合組合長賞を受賞した。

西友商店の「小鮎若炊き」は、湖魚の小鮎を浅炊き風に炊き上げ、山椒で風味豊かに味付けした、春夏のみ販売する人気商品だ。

奥村佃煮の「鮒寿し×つやこブルー」は、鮒寿しに子持ちであるニゴロブナのメスが重宝される中、オスの活用を考え、オスのお腹にチーズを入れるという発想の転換で生み出された商品である。

山喜食品の「氷魚葉山椒煮」は、鮎の稚魚である氷魚を爽やかな香りとアクセントのある辛味が特徴の葉山椒で味付けし、葉山椒は地元大津市産にこだわる。

湖魚の佃煮や鮒寿しは、一般的に伝統性が強く、味やラインナップが変わらないと思われる傾向にあり、また県民でさえ、湖魚を家庭で食べる機会は少しずつなくなってきた。だが、今回受賞された商品のように「季節限定」「発想の転換」「地元産」を打ち出すことで、若い世代に注目されるよう各社、趣向を凝らしている。

【2024(令和6)年3月21日第5157号1面】

特集企業はこちら

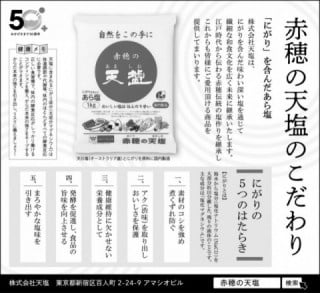

塩特集 食と健康を支える塩

コスト増や脱炭素へ対応模索

塩は「食」の根幹を為している。調味料としてはもちろん、防腐作用や脱水作用など様々な効果を持ち、あらゆる食品作りで代替の利かない役割を持っている。

熱中症対策アイテムとしての認識が強いが、塩は人体において様々な働きを持つ。細胞を保つ働きや、ナトリウムイオンとなって脳から全身へ、あるいは全身から脳へ信号を伝える働き、塩化物イオンとなって胃酸の素を作る働き、などがある。

塩は汗とともに流れ出る。水分だけを摂ると、体は塩分濃度を保とうとますます汗や尿を出す(自発的脱水)。塩が不足すれば疲労感や頭痛、吐き気、筋肉の痙攣といった症状に襲われる。急激な場合には重症に至ることもあり得る。

必需品である塩は、かつて国家による専売制度が取られてきた。自由化が進められた後も各企業はインフラとしての責務を担い続け、現代日本において塩不足となったことが一度もない。

そんな必需品である塩も、変化の岐路に立たされている。塩の価格決定要素は製塩にかかる燃料費や物流費、そしてそれに関わる設備費や人件費が主となってくるが、その全てが上昇している。このため昨年までに国内製塩、特殊製法塩大手が価格改定に踏み切っている。

また持続可能性への要請が強まっている中で、業界団体では脱炭素化やカーボンニュートラル化へ向けた技術研究、物流網の再整備・共同輸送の検討を進めている。

今回の「塩特集」では各社・団体のこだわりの塩や塩関連製品を紹介するとともに、塩業界が抱える課題とその対応方針を取材した。

【2024(令和6)年3月21日第5157号1面】

熱中症対策アイテムとしての認識が強いが、塩は人体において様々な働きを持つ。細胞を保つ働きや、ナトリウムイオンとなって脳から全身へ、あるいは全身から脳へ信号を伝える働き、塩化物イオンとなって胃酸の素を作る働き、などがある。

塩は汗とともに流れ出る。水分だけを摂ると、体は塩分濃度を保とうとますます汗や尿を出す(自発的脱水)。塩が不足すれば疲労感や頭痛、吐き気、筋肉の痙攣といった症状に襲われる。急激な場合には重症に至ることもあり得る。

必需品である塩は、かつて国家による専売制度が取られてきた。自由化が進められた後も各企業はインフラとしての責務を担い続け、現代日本において塩不足となったことが一度もない。

そんな必需品である塩も、変化の岐路に立たされている。塩の価格決定要素は製塩にかかる燃料費や物流費、そしてそれに関わる設備費や人件費が主となってくるが、その全てが上昇している。このため昨年までに国内製塩、特殊製法塩大手が価格改定に踏み切っている。

また持続可能性への要請が強まっている中で、業界団体では脱炭素化やカーボンニュートラル化へ向けた技術研究、物流網の再整備・共同輸送の検討を進めている。

今回の「塩特集」では各社・団体のこだわりの塩や塩関連製品を紹介するとともに、塩業界が抱える課題とその対応方針を取材した。

【2024(令和6)年3月21日第5157号1面】

特集企業はこちら

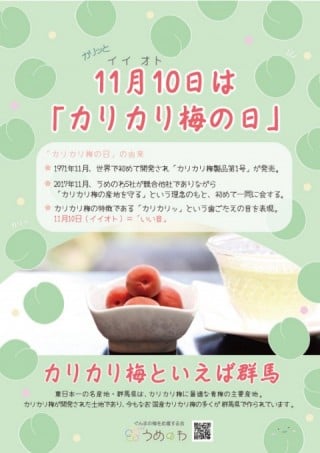

群馬特集 漬物出荷額全国2位に

輸出事業展開へ委員会開設

群馬県は昨年発表された経済産業省「経済構造実態調査」において県別漬物出荷金額(2021年)が前年から順位を一つ上げ、全国2位となった。県内では豊富な農作物を生かした漬物製造が行われている。

梅の生産量においても群馬県は全国2位。箕郷、榛名といった梅産地では、梅の花が、例年より2週間ほど早い3月初旬に満開となった。近年、雹害などの影響により不作が続いていた群馬梅産地であるが、昨年は2018年以来5年ぶりに豊作型の作柄となった。だが、生産者の減少や収穫期の人手不足により、豊作となっても、需要に供給が追いつかない慢性的な不足傾向が続いている。

こうした状況下で、県内の梅メーカー5社(村岡食品工業、大利根漬、コマックス、赤城フーズ、梅吉)で組織する「うめのわ」では、〝群馬の梅〟のブランド化や産地活性化を目指して積極的な取組を行う。今年2月には、11月10日(いい音の日)が、「カリカリ梅の日」に制定されたことが発表され、各メディアで報道されるなど注目を浴びた。

また群馬県漬物工業協同組合(武井均理事長)では、2022年に輸出委員会を開設。輸出関連の補助金を受託し、海外において輸出関連事業を実施することを目指している。2月に開催された組合新年会においても、日本貿易振興機構による講演会が実施されるなど、群馬の漬物を世界へ輸出しよういう機運が高まっている。(藤井大碁)【群馬特集8・9・12面】

梅の生産量においても群馬県は全国2位。箕郷、榛名といった梅産地では、梅の花が、例年より2週間ほど早い3月初旬に満開となった。近年、雹害などの影響により不作が続いていた群馬梅産地であるが、昨年は2018年以来5年ぶりに豊作型の作柄となった。だが、生産者の減少や収穫期の人手不足により、豊作となっても、需要に供給が追いつかない慢性的な不足傾向が続いている。

こうした状況下で、県内の梅メーカー5社(村岡食品工業、大利根漬、コマックス、赤城フーズ、梅吉)で組織する「うめのわ」では、〝群馬の梅〟のブランド化や産地活性化を目指して積極的な取組を行う。今年2月には、11月10日(いい音の日)が、「カリカリ梅の日」に制定されたことが発表され、各メディアで報道されるなど注目を浴びた。

また群馬県漬物工業協同組合(武井均理事長)では、2022年に輸出委員会を開設。輸出関連の補助金を受託し、海外において輸出関連事業を実施することを目指している。2月に開催された組合新年会においても、日本貿易振興機構による講演会が実施されるなど、群馬の漬物を世界へ輸出しよういう機運が高まっている。(藤井大碁)【群馬特集8・9・12面】

【2024(令和6)年3月11日第5156号1面】

特集企業はこちら

東京特集 インバウンド需要が追い風に

〝東京ブランド〟で差別化

東京がインバウンド需要の追い風を受けて賑わっている。

東京都は今年1月、令和5年4月から6月までに東京を訪れた旅行者数を発表。日本人旅行者は約1億1511万人(平成31年・令和元年同期比13・9%減)、外国人旅行者が約521万人(同25・3%増)となり、全体としては約1億203万人(同12・7%減)となった。

同時期の観光消費額については、日本人旅行者は約9676億円(平成31年・令和元年同期比15・%減)、外国人旅行者の消費額が約8783億円(同157・0%増)となり、全体としては約1兆8459億円(同23・8%増)となった。

いずれも目立っているのが外国人旅行者の数と消費額。消費額においては、コロナが明けて国内外の観光が活況となったことを考慮しても157%増と日本人旅行者に迫る勢いで大幅に増加し、全体の数字を押し上げている。

2月1日には東京の新名所として注目されている商業施設「豊洲 千客万来」にオープン。同施設は「食べる」、「買う」、「過ごす」、「温泉」をテーマに、築地特有の貴重な財産である賑わいを継承・発展させるとともに、豊洲市場本体施設と連携して豊洲ならではの活気や賑わいを生み出す施設として話題となっており、オープン後は連日、国内外の観光客が訪れている。

希少な「Made in Tokyo」も注目だ。江戸時代の宝田恵比寿神社例祭にまで起源を遡るべったら漬、江戸の佃島が発祥とされる江戸前佃煮、徳川家康の命により開発されたと伝えられる江戸甘味噌など、継承されてきた伝統と技術を生かし、今日まで広く愛される産品を伝えている。

東京都では東京都産の原材料を使用している加工食品や東京の伝統的手法など、生産方法に特徴があると認められる食品を審査。東京都地域特産品認証食品(Eマーク認証)に認定する取組も推進している。

昨年10月19日、20日には、東京の秋の風物詩である「べったら市」が4年ぶりに本格開催され、かつての賑わいを取り戻した。アフターコロナで様々なイベントが復活し、国内外から熱視線を浴びている。

人と物が動く東京は、伝統と革新が融合し、新しい文化を生み出してきた。変化のスピードが速い中で、その役割は今後ますます重要となり、差別化を図ることができる〝東京ブランド〟は、付加価値として大きな期待が寄せられている。【特集4・5・8面】

東京都は今年1月、令和5年4月から6月までに東京を訪れた旅行者数を発表。日本人旅行者は約1億1511万人(平成31年・令和元年同期比13・9%減)、外国人旅行者が約521万人(同25・3%増)となり、全体としては約1億203万人(同12・7%減)となった。

同時期の観光消費額については、日本人旅行者は約9676億円(平成31年・令和元年同期比15・%減)、外国人旅行者の消費額が約8783億円(同157・0%増)となり、全体としては約1兆8459億円(同23・8%増)となった。

いずれも目立っているのが外国人旅行者の数と消費額。消費額においては、コロナが明けて国内外の観光が活況となったことを考慮しても157%増と日本人旅行者に迫る勢いで大幅に増加し、全体の数字を押し上げている。

2月1日には東京の新名所として注目されている商業施設「豊洲 千客万来」にオープン。同施設は「食べる」、「買う」、「過ごす」、「温泉」をテーマに、築地特有の貴重な財産である賑わいを継承・発展させるとともに、豊洲市場本体施設と連携して豊洲ならではの活気や賑わいを生み出す施設として話題となっており、オープン後は連日、国内外の観光客が訪れている。

希少な「Made in Tokyo」も注目だ。江戸時代の宝田恵比寿神社例祭にまで起源を遡るべったら漬、江戸の佃島が発祥とされる江戸前佃煮、徳川家康の命により開発されたと伝えられる江戸甘味噌など、継承されてきた伝統と技術を生かし、今日まで広く愛される産品を伝えている。

東京都では東京都産の原材料を使用している加工食品や東京の伝統的手法など、生産方法に特徴があると認められる食品を審査。東京都地域特産品認証食品(Eマーク認証)に認定する取組も推進している。

昨年10月19日、20日には、東京の秋の風物詩である「べったら市」が4年ぶりに本格開催され、かつての賑わいを取り戻した。アフターコロナで様々なイベントが復活し、国内外から熱視線を浴びている。

人と物が動く東京は、伝統と革新が融合し、新しい文化を生み出してきた。変化のスピードが速い中で、その役割は今後ますます重要となり、差別化を図ることができる〝東京ブランド〟は、付加価値として大きな期待が寄せられている。【特集4・5・8面】

【2024(令和6)年3月1日第5155号1面】

特集企業はこちら

飯田特集 日本一の焼肉の町

飯田・下伊那地域を中心とした南信州エリアは天龍峡や下栗の里といった美しい景勝地と共に、野菜や果物など食材の宝庫としても知られる。

その新鮮な野菜を使用した漬物業も盛んで、南信州エリアの漬物メーカーでは、信州を代表する漬物である野沢菜漬や下伊那郡松川町原産の「竜峡小梅」を使った小梅漬など様々な漬物を製造している。

また飯田市は、人口1万人あたりの焼肉店舗数が全国の市の中で最も多い”日本一の焼肉の町”としても知られる。

この地域資源を生かそうと2015年から開催されているのが、焼肉を食べながら音楽を楽しむイベント「焼來肉ロックフェス」。今年も7月20日と21日に飯田市の野底山森林公園で開催される予定で、県内外から大勢の来場者が見込まれている。(藤井大碁)【飯田特集8・9面】

その新鮮な野菜を使用した漬物業も盛んで、南信州エリアの漬物メーカーでは、信州を代表する漬物である野沢菜漬や下伊那郡松川町原産の「竜峡小梅」を使った小梅漬など様々な漬物を製造している。

また飯田市は、人口1万人あたりの焼肉店舗数が全国の市の中で最も多い”日本一の焼肉の町”としても知られる。

この地域資源を生かそうと2015年から開催されているのが、焼肉を食べながら音楽を楽しむイベント「焼來肉ロックフェス」。今年も7月20日と21日に飯田市の野底山森林公園で開催される予定で、県内外から大勢の来場者が見込まれている。(藤井大碁)【飯田特集8・9面】

【2024(令和6)年2月11日第5153号1面】

特集企業はこちら

静岡特集 ”食材の王国”山海の幸

静岡県は日本一の標高を誇る霊峰富士や日本一深い駿河湾など多様な風土に育まれた”食材の王国”だ。

伊豆、三島、静岡のわさび、焼津のまぐろやかつお、浜松のうなぎなど、東西に長い県内には各所に個性豊かな山海の幸が存在する。

昨年は大河ドラマ「どうする家康」の舞台として、県内に大勢の観光客が訪れた。浜松城の来訪者数は2023年8月に前年比2倍以上に増加するなど、大河特需により、県内の観光産業は大きな恩恵を受けた。

伊豆、三島、静岡のわさび、焼津のまぐろやかつお、浜松のうなぎなど、東西に長い県内には各所に個性豊かな山海の幸が存在する。

昨年は大河ドラマ「どうする家康」の舞台として、県内に大勢の観光客が訪れた。浜松城の来訪者数は2023年8月に前年比2倍以上に増加するなど、大河特需により、県内の観光産業は大きな恩恵を受けた。

静岡の伝統食メーカーでは、わさびや麹、魚介類など県内の特産品を使用した新商品開発が活発化している。

わさびに海外料理のテイストを取り入れた調味料や箱根西麓三島野菜を使用したドレッシングなどその顔ぶれは様々。

静岡の魅力的な食を紹介する。(藤井大碁)【静岡特集13面、14面】

【2024(令和6)年2月11日第5153号1面】

特集企業はこちら

SMTS特集 次の時代へ一歩踏み出す

地域食伝統食に光

「第58回スーパーマーケット・トレードショー(SMTS)2024」「「デリカテッセン・トレードショー(DTS)2024」(主催:一般社団法人全国スーパーマーケット協会)「第19回こだわり食品フェア2024」(主催:一般財団法人食品産業センター)が2月14日から16日まで、千葉市の幕張メッセ全館で開催される。

「第58回スーパーマーケット・トレードショー2024」(横山清実行委員長)は、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会。2188社・団体、3515小間(2024年1月15日現在)の規模で開催する。

今回も全国各地から自治体や地方金融機関などの取りまとめにより、1480社以上の地域産品メーカーが出展。海外からも13カ国、93社・団体、126小間が参加する。

「第58回スーパーマーケット・トレードショー2024」(横山清実行委員長)は、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会。2188社・団体、3515小間(2024年1月15日現在)の規模で開催する。

今回も全国各地から自治体や地方金融機関などの取りまとめにより、1480社以上の地域産品メーカーが出展。海外からも13カ国、93社・団体、126小間が参加する。

主催者企画「食のトレンドゾーン」では、急速な勢いで訪日外国人観光客数が回復するなど今注目のカテゴリー「インバウンド×食」ゾーンを新設。前回好評だった「冷凍×食」「サステナビリティ×食」のトレンドテーマと共に、来場者に最新のトレンド情報と商品・サービスを紹介する。

また今回のSMTSは、4年ぶりに会場内に「SMTS・DTSセミナーステージ」が復活。同協会会長の横山清氏による「SMTSスピークス(タイトル『百年スーパー時代』)」の他、各種表彰式や「インバウンド」「物流2024年問題」「スーパーマーケット白書」など、今注目のテーマを題材にした各種セミナーを実施する(リアル開催のみで、オンライン配信はない)。その他、継続企画「てづくりNIPPON」「ビジネスマッチング@SMTS・DTS2024」「ジェトロ食品輸出商談会at SMTS2024」なども実施する。

昨今、食品業界を取り巻く環境は厳しさを増している。ロシアによるウクライナ侵攻や急激な為替相場の変動により、原料や燃料費など様々なコストが上昇、食品メーカーを苦しめている。多くの品目で値上げが実施されているものの、物価上昇により生活者の節約志向が強く、売場ではPB商品など価格対応型の商品が好調な動きを見せる。今年4月には物流の2024年問題も控えており、環境が大きく変化する中で、その対応を求められている。

こうした状況下で、スーパーマーケット業界では、合併や経営統合などの動きが活発化している。最近ではコンビニ業界でもKDDIがローソンの経営に参画することを発表。ドラッグストア業界ではイオングループがツルハホールディングスの株式取得を目指すなど、流通業界全体でめまぐるしい地殻変動が起きている。

少子高齢化や人口減少が進む中、地域のライフラインであるスーパーマーケットの役割は大きい。近年、全国スーパーマーケット協会の賛助会員会員数が増え続けていることも、スーパーマーケットの存在意義がより高まっていることを示している。

また、地域食や伝統食にも光が当たっている。バス旅やグルメ散歩など、全国のローカルグルメを紹介する番組が増えている。コロナ禍を経て、我々が気付いたのは、〝食は最大のエンターテイメント〟であること。生きることと切り離せない食への関心は今後も高まり続けていくだろう。

コロナ5類移行後、初開催となる「スーパーマーケット・トレードショー2024」は、まさに次の時代への一歩を踏み出す展示会。「インバウンド」や「物流2024年問題」など時宜を得たテーマが満載で、今回も盛り上がりが期待される。

また今回のSMTSは、4年ぶりに会場内に「SMTS・DTSセミナーステージ」が復活。同協会会長の横山清氏による「SMTSスピークス(タイトル『百年スーパー時代』)」の他、各種表彰式や「インバウンド」「物流2024年問題」「スーパーマーケット白書」など、今注目のテーマを題材にした各種セミナーを実施する(リアル開催のみで、オンライン配信はない)。その他、継続企画「てづくりNIPPON」「ビジネスマッチング@SMTS・DTS2024」「ジェトロ食品輸出商談会at SMTS2024」なども実施する。

昨今、食品業界を取り巻く環境は厳しさを増している。ロシアによるウクライナ侵攻や急激な為替相場の変動により、原料や燃料費など様々なコストが上昇、食品メーカーを苦しめている。多くの品目で値上げが実施されているものの、物価上昇により生活者の節約志向が強く、売場ではPB商品など価格対応型の商品が好調な動きを見せる。今年4月には物流の2024年問題も控えており、環境が大きく変化する中で、その対応を求められている。

こうした状況下で、スーパーマーケット業界では、合併や経営統合などの動きが活発化している。最近ではコンビニ業界でもKDDIがローソンの経営に参画することを発表。ドラッグストア業界ではイオングループがツルハホールディングスの株式取得を目指すなど、流通業界全体でめまぐるしい地殻変動が起きている。

少子高齢化や人口減少が進む中、地域のライフラインであるスーパーマーケットの役割は大きい。近年、全国スーパーマーケット協会の賛助会員会員数が増え続けていることも、スーパーマーケットの存在意義がより高まっていることを示している。

また、地域食や伝統食にも光が当たっている。バス旅やグルメ散歩など、全国のローカルグルメを紹介する番組が増えている。コロナ禍を経て、我々が気付いたのは、〝食は最大のエンターテイメント〟であること。生きることと切り離せない食への関心は今後も高まり続けていくだろう。

コロナ5類移行後、初開催となる「スーパーマーケット・トレードショー2024」は、まさに次の時代への一歩を踏み出す展示会。「インバウンド」や「物流2024年問題」など時宜を得たテーマが満載で、今回も盛り上がりが期待される。

【2024(令和6)年2月11日第5153号1面】

漬物の素特集 「ぬか床」で食品ロスを削減

野菜摂取の有効な手段

持続可能な社会の実現へ。「ぬか床」で食品ロスを削減しよう。

まだ食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」と呼ぶ。食べ物を捨てることは、環境、世界の食料問題、社会、経済へも悪影響を及ぼす。

農林水産省は昨年6月、日本における令和3年度の食品ロス量(推計値)を公表。それによると、前年度比0・2%増の523万t(前年度比1万t増)となり、このうち食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は同1・5%増の279万t(同4万t増)、家庭から発生する家庭系食品ロス量は同1・2%減の244万t(同3万t減)となった。

SDGsの認知度が高まる中、家庭では気を付けようとする動きが見られる動きがある一方で、チャンスロスや見栄えといった要素が重要となる外食や中食向けの商品は微増となった。

国民1人当たりの食品ロス量は1日約114gで茶碗約1杯のご飯の量に近い量となり、年間では1人当たりの米の消費量(約51㎏)に近い約42㎏になる。

世界を見ると食料は十分に生産されているが、地域別に見ると食料が不足している地域も存在し、全人口の10人に1人は栄養不足とされている。食料価格の高騰、貧困、飢餓とより深刻な食料不足を引き起こす可能性もあり、食品ロスを減らす意識を1人1人が持つことが重要だ。

漬物の素の代表格である「ぬか床」が家庭における食料ロス削減の救世主となる。余って冷蔵庫にしまっておいた野菜の存在を忘れていたり、利用する機会がなかった等の理由でそのまま使わずに捨てる、というケースはどこの家庭でもあることだ。だが、野菜を入れるだけでぬか漬を作ることができる「ぬか床」があれば、余った野菜も捨てることなく食べることができる。

栄養も豊富に摂れる。「ぬか床」で野菜を漬けたぬか漬には、野菜そのものの栄養素に加え、植物性乳酸菌、ビタミンB群、ビタミンE、γ‐オリザノール、フェルラ酸、イノシトールの栄養成分が含まれており、免疫力アップ、腸内環境改善、抗酸化作用、抗ガン作用、動脈硬化予防などの効果が期待される。また、発酵作用によって生野菜よりも保存期間が長くなることも魅力で、余った野菜を美味しく無駄なく健康的に食べることができる。

現在、販売されている主力商品は熟成済みでチャック開封式タイプが主流となっており、袋を開けて野菜を入れるだけで簡単にぬか漬を作ることができる。また、より簡便性に優れた粉末タイプや液体タイプの商品の他、利用する量を調整することができるチューブタイプなど、新しい商品も登場してすそ野を広げている。

漬け床としても使用される酒粕は、1~4㎏詰めの野菜漬物用(踏込粕)は郊外スーパーや農産物直売所では販売しているものの、近年は減少傾向。代わりに増えてきているのが柔らかな吟醸酒粕や練り粕を、チューブ容器や使い切りの個包装に入れて、少量ずつ使えるよう工夫した商品。野菜、肉、魚の粕漬や、甘酒、お菓子やソースの隠し味といった用途で利用されている。

日本酒の副産物である酒粕はペプチドや食物繊維、ビタミンB群などの栄養の他、麹菌や酵母を豊富に含んだ発酵食品。用途の拡大に向けて様々な提案がされており、漬け床としての価値も再発見されることに期待がかかる。

近年は塩こうじや甘酒など、漬物の素としても利用されるこうじから作った発酵食品がブームになっている。1月3日放送の「マツコの知らない世界・おはぎの世界」(TBS系)でビキニフィットネスの女王こと、安井友梨さんが筋トレの効果を高める食べ物として「発酵あんこ」を使用したおはぎを食べていると紹介。こうじの力で小豆のでんぷん質を糖化させた砂糖不使用で罪悪感なく食べられる「あんこ」として話題を呼んだ。

漬物の素の利用は農林水産省が健康維持のために推奨する野菜摂取の有効な手段の一つで、豊かな食生活に貢献することができる。食品ロス削減、健康機能性、野菜摂取など、多くの魅力を持つ漬物の素を広く深く紹介する。

持続可能な社会の実現へ。「ぬか床」で食品ロスを削減しよう。

まだ食べられるのに、捨てられてしまう食べ物のことを「食品ロス」と呼ぶ。食べ物を捨てることは、環境、世界の食料問題、社会、経済へも悪影響を及ぼす。

農林水産省は昨年6月、日本における令和3年度の食品ロス量(推計値)を公表。それによると、前年度比0・2%増の523万t(前年度比1万t増)となり、このうち食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は同1・5%増の279万t(同4万t増)、家庭から発生する家庭系食品ロス量は同1・2%減の244万t(同3万t減)となった。

SDGsの認知度が高まる中、家庭では気を付けようとする動きが見られる動きがある一方で、チャンスロスや見栄えといった要素が重要となる外食や中食向けの商品は微増となった。

国民1人当たりの食品ロス量は1日約114gで茶碗約1杯のご飯の量に近い量となり、年間では1人当たりの米の消費量(約51㎏)に近い約42㎏になる。

世界を見ると食料は十分に生産されているが、地域別に見ると食料が不足している地域も存在し、全人口の10人に1人は栄養不足とされている。食料価格の高騰、貧困、飢餓とより深刻な食料不足を引き起こす可能性もあり、食品ロスを減らす意識を1人1人が持つことが重要だ。

漬物の素の代表格である「ぬか床」が家庭における食料ロス削減の救世主となる。余って冷蔵庫にしまっておいた野菜の存在を忘れていたり、利用する機会がなかった等の理由でそのまま使わずに捨てる、というケースはどこの家庭でもあることだ。だが、野菜を入れるだけでぬか漬を作ることができる「ぬか床」があれば、余った野菜も捨てることなく食べることができる。

栄養も豊富に摂れる。「ぬか床」で野菜を漬けたぬか漬には、野菜そのものの栄養素に加え、植物性乳酸菌、ビタミンB群、ビタミンE、γ‐オリザノール、フェルラ酸、イノシトールの栄養成分が含まれており、免疫力アップ、腸内環境改善、抗酸化作用、抗ガン作用、動脈硬化予防などの効果が期待される。また、発酵作用によって生野菜よりも保存期間が長くなることも魅力で、余った野菜を美味しく無駄なく健康的に食べることができる。

現在、販売されている主力商品は熟成済みでチャック開封式タイプが主流となっており、袋を開けて野菜を入れるだけで簡単にぬか漬を作ることができる。また、より簡便性に優れた粉末タイプや液体タイプの商品の他、利用する量を調整することができるチューブタイプなど、新しい商品も登場してすそ野を広げている。

漬け床としても使用される酒粕は、1~4㎏詰めの野菜漬物用(踏込粕)は郊外スーパーや農産物直売所では販売しているものの、近年は減少傾向。代わりに増えてきているのが柔らかな吟醸酒粕や練り粕を、チューブ容器や使い切りの個包装に入れて、少量ずつ使えるよう工夫した商品。野菜、肉、魚の粕漬や、甘酒、お菓子やソースの隠し味といった用途で利用されている。

日本酒の副産物である酒粕はペプチドや食物繊維、ビタミンB群などの栄養の他、麹菌や酵母を豊富に含んだ発酵食品。用途の拡大に向けて様々な提案がされており、漬け床としての価値も再発見されることに期待がかかる。

近年は塩こうじや甘酒など、漬物の素としても利用されるこうじから作った発酵食品がブームになっている。1月3日放送の「マツコの知らない世界・おはぎの世界」(TBS系)でビキニフィットネスの女王こと、安井友梨さんが筋トレの効果を高める食べ物として「発酵あんこ」を使用したおはぎを食べていると紹介。こうじの力で小豆のでんぷん質を糖化させた砂糖不使用で罪悪感なく食べられる「あんこ」として話題を呼んだ。

漬物の素の利用は農林水産省が健康維持のために推奨する野菜摂取の有効な手段の一つで、豊かな食生活に貢献することができる。食品ロス削減、健康機能性、野菜摂取など、多くの魅力を持つ漬物の素を広く深く紹介する。

【2024(令和6)年2月1日第5152号1面】

特集企業はこちら

春を呼ぶ商材特集 「桜花漬」稀少な存在

桜の花を塩漬にした「桜花漬」は、春を想起させる代表的な商品として重宝されている。年明けから春にかけて出荷されることが多く、現在は最需要期となっている。

春向け商品の素材として利用され、季節の売場に欠かせない存在となっている「桜花漬」だが、近年はその需給バランスが崩れつつある。

コロナ禍では祝い事や人が集まることが自粛されていたこともあり、華やかなイメージがある「桜花漬」の需要も減少。

そのため、高齢化や後継者不足といった課題を抱える生産者は規模を縮小するなど、収穫量の減少につながった。

原料の確保が難しい状況となる中、需要は増加している。昨年5月、コロナが5類に移行し、観光地にも人手と賑わいが戻り、「桜花漬」の動きもさることながら「桜花漬」を素材とした商品開発を目指す企業から問い合わせが増加している。

だが、各社では新規で供給する余力はなく、今後も生産量が増える見通しはないことから、チャンスロスとなっている。外国人観光客からの人気も高い「桜花漬」は、以前よりも希少な存在となっている。

また、白身魚の身をほぐして煎りあげ薄紅色に色付けした「桜でんぶ」も春を想起させる商材。ちらし寿司や巻き寿司の具材として欠かせない一品であり、恵方巻の定番具材としてもお馴染だ。

節分の恵方巻はコロナ禍を経て、家族揃って楽しめるイベントとしてさらにその人気が高まっており、今年も「桜でんぶ」の需要の高まりが期待される。

【2024(令和6)年1月21日第5151号1面】

特集企業はこちら

愛知いわし特集 広がる「節分いわし」

「鬼滅の刃」で今年も注目

本年も「節分の日」が近づいてきた。節分に食べる食材といえば「豆」や「恵方巻」が一般的だが、節分に「いわし」を食べる“節分いわし”の風習も根強く残っている。

主に関西方面では、この季節、節分に向けていわし製品の需要が伸びるが、近年、関東方面でも広がりをみせている。古来より、鬼の嫌いなものは「鰯(いわし)の頭」の匂いと「痛い柊(ひいらぎ)のトゲ」とされ、いわしの頭を焼いて柊の枝に刺し、厄除けのため家の戸口に置いて鬼の侵入を防ぐという「柊鰯(ひいらぎいわし」の風習があり、それに因んでいわしを食べるようになったといわれる。

節分イベントを後押ししているのが、アニメ『鬼滅の刃』のヒット。今年も節分に合わせて、映画「ワールドツアー上映『鬼滅の刃』絆の奇跡、そして柱稽古へ」が世界各国の映画館で2月2日よりスタートする。

今春にはテレビアニメ「鬼滅の刃 柱稽古編」の放送が予定されており注目が集まる。愛知県の佃煮メーカーでは、いわし製品を製造するメーカーが数多く存在、「いわし甘露煮」「いわし生姜煮」「明太いわし」「梅いわし」「いわし味噌煮」など各社がこだわりのラインナップを展開している。

【2024(令和6)年1月11日第5180号13面】

特集企業はこちら