記者の目 ●個買うと1個無料

タイの街を歩いてよく見かけた看板が〈●BuyGet1FREE(●個買うと1個無料)〉だった。スーパー、土産店、コーヒーショップ、バーとあらゆる店がこの販促を行っていた。

日本でも宅配ピザでよく実施している他、最近になってコンビニで「プライチ」と称して取り入れるようになっている。これは店側にとってメリットが大きい販促方法だ。

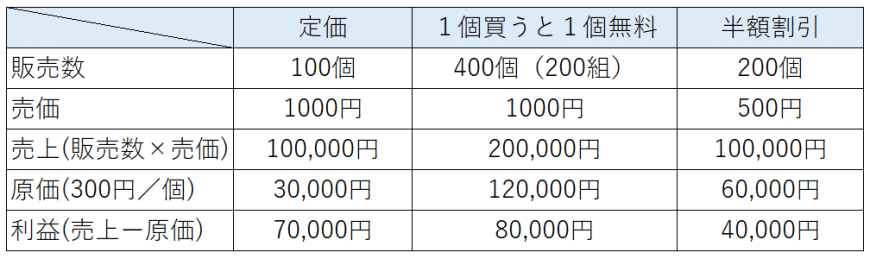

第一に、客単価を維持できる。定価千円の商品を半額に割引いて販売すれば売上は500円。一方〈1個買うと1個無料〉なら千円の客単価を維持できる。

図のように、仮に〈1個買うと1個無料〉と〈半額割引〉のキャンペーンが同等の集客力を持ち、どちらも販売数が倍増すると考えた場合、利益を見れば単価を維持できるメリットは一目瞭然だ。

もちろん実際には〈半額割引〉の方が必要数だけを買いやすいため、集客力としては高まると想像される。

しかし〈1個買うと1個無料〉の場合は、客が客を呼んでくれるケースが出てくる。一人では多すぎるからとシェアするために誘い合わせて来店してくれれば、ついで買いやサイドメニューの注文が増えるはずだ。

客としては〈半額割引〉と同等のお得感で、店側のメリットが大きい「●個買うと1個無料」の販促。今後日本でも見かける機会は増えるのではないだろうか。(小林悟空)

日本でも宅配ピザでよく実施している他、最近になってコンビニで「プライチ」と称して取り入れるようになっている。これは店側にとってメリットが大きい販促方法だ。

第一に、客単価を維持できる。定価千円の商品を半額に割引いて販売すれば売上は500円。一方〈1個買うと1個無料〉なら千円の客単価を維持できる。

図のように、仮に〈1個買うと1個無料〉と〈半額割引〉のキャンペーンが同等の集客力を持ち、どちらも販売数が倍増すると考えた場合、利益を見れば単価を維持できるメリットは一目瞭然だ。

もちろん実際には〈半額割引〉の方が必要数だけを買いやすいため、集客力としては高まると想像される。

しかし〈1個買うと1個無料〉の場合は、客が客を呼んでくれるケースが出てくる。一人では多すぎるからとシェアするために誘い合わせて来店してくれれば、ついで買いやサイドメニューの注文が増えるはずだ。

客としては〈半額割引〉と同等のお得感で、店側のメリットが大きい「●個買うと1個無料」の販促。今後日本でも見かける機会は増えるのではないだろうか。(小林悟空)

【2023(令和5)年12月1日第5147号5面】

<視点>特産漬物クライシス

インボイスで農家の負担増加へ 特産野菜は確保が困難に

特産漬物クライシス‐。10月以降、各地域を代表する特産漬物の生産量減少が懸念されている。

そのターニングポイントとなるのがインボイス制度。同制度がスタートする10月1日以降、仕入税額控除を適用するためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行、保存が必要となる。

農協や卸売市場が仲介する委託販売が多い農業従事者は、購入者へ直接請求書を交付することが難しい場合があるため、適格請求書の発行が免除される特例が設けられている。

だが、約9割が免税事業者である農家は、従事分量配当、作業委託料、機械賃借料、圃場管理料などについて仕入税額控除ができなくなることになり、消費税の納税負担が増えることが指摘されている。

また、これまでは所得税の申告のみで済んでいた手続きが、インボイス導入で消費税の申告納税が必要になる農家が増えることも想定され、さらなる負担の増加が憂慮されている。

日本の小規模農業は全農業の90%、全耕作面積の70%を占めている。インボイス制度の導入は多くの農業者に経済的負担を与える可能性が高く、担い手不足や高齢化が進む中で離農の加速につながることが危惧されている。

一部の地域や素材によっては、すでに減産の動きが出てきている。栃木県で生産されている唐辛子は、コロナ禍で業務用などの需要が減ったため、数年に亘って生産調整を余儀なくされた。

その後、コロナが落ち着いて業務用需要が回復してきた中で、メーカーが農家に増産を依頼したところ、「インボイスの対応」や「納税額の増加」を理由に農業そのものや、その作物の生産を止めると返答され、コロナ前の数量を確保することができなくなった。

その他、小規模農家が多い徳島県でも瓜、野沢菜、壬生菜、なた豆など漬物原料の割合が多い野菜の他、胡瓜や小茄子なども同様の理由で作付面積及び収穫量が減少すると見られている。

大規模農家が生産している農作物や市場流通量が多い野菜については、いますぐに手に入らなくなる、ということにはならないが、小規模で生産されるケースが多い地域の伝統野菜は他地域から補填することができず、特産性が高く希少な素材ほど今後さらに確保することが難しくなることが予想される。そのため、それらを原料とする加工品、つまり伝統的な特産漬物の供給についても影響が出てくる可能性がある。

漬物の原料はほぼ全てが野菜。農家とともに歩んできた漬物産業は、これまで以上に農家や行政との連携を強化し、原料を作り続けてもらうためのアクションを起こす必要がある。特産漬物と市場を守るためにも、その価値や魅力をこれまで以上に訴求していくことが求められている。

(東京本社 編集部 千葉友寛)

そのターニングポイントとなるのがインボイス制度。同制度がスタートする10月1日以降、仕入税額控除を適用するためには、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)の発行、保存が必要となる。

農協や卸売市場が仲介する委託販売が多い農業従事者は、購入者へ直接請求書を交付することが難しい場合があるため、適格請求書の発行が免除される特例が設けられている。

だが、約9割が免税事業者である農家は、従事分量配当、作業委託料、機械賃借料、圃場管理料などについて仕入税額控除ができなくなることになり、消費税の納税負担が増えることが指摘されている。

また、これまでは所得税の申告のみで済んでいた手続きが、インボイス導入で消費税の申告納税が必要になる農家が増えることも想定され、さらなる負担の増加が憂慮されている。

日本の小規模農業は全農業の90%、全耕作面積の70%を占めている。インボイス制度の導入は多くの農業者に経済的負担を与える可能性が高く、担い手不足や高齢化が進む中で離農の加速につながることが危惧されている。

一部の地域や素材によっては、すでに減産の動きが出てきている。栃木県で生産されている唐辛子は、コロナ禍で業務用などの需要が減ったため、数年に亘って生産調整を余儀なくされた。

その後、コロナが落ち着いて業務用需要が回復してきた中で、メーカーが農家に増産を依頼したところ、「インボイスの対応」や「納税額の増加」を理由に農業そのものや、その作物の生産を止めると返答され、コロナ前の数量を確保することができなくなった。

その他、小規模農家が多い徳島県でも瓜、野沢菜、壬生菜、なた豆など漬物原料の割合が多い野菜の他、胡瓜や小茄子なども同様の理由で作付面積及び収穫量が減少すると見られている。

大規模農家が生産している農作物や市場流通量が多い野菜については、いますぐに手に入らなくなる、ということにはならないが、小規模で生産されるケースが多い地域の伝統野菜は他地域から補填することができず、特産性が高く希少な素材ほど今後さらに確保することが難しくなることが予想される。そのため、それらを原料とする加工品、つまり伝統的な特産漬物の供給についても影響が出てくる可能性がある。

漬物の原料はほぼ全てが野菜。農家とともに歩んできた漬物産業は、これまで以上に農家や行政との連携を強化し、原料を作り続けてもらうためのアクションを起こす必要がある。特産漬物と市場を守るためにも、その価値や魅力をこれまで以上に訴求していくことが求められている。

(東京本社 編集部 千葉友寛)

【2023(令和5)年9月21日第5140号3面】

<記者の目>業界発展へ想い一つに

今回初開催された全国こんにゃくサミット。蒟蒻三業態が一堂に会し語り合うという、これまでに例のない一大イベントとなった。

印象的だったのは、グループディスカッションを通して、業界が抱える課題や目指すべきビジョンが明確になっていったこと。テーブルごとに配置されたコーディネーターが、様々な意見を上手くまとめていた。

90分の時間内では、まだまだ話足りないという声や、早くも第2回の開催を待ち望む声が会場内で多く上がっていたことこそ、サミット開催の成功を裏付けるものだろう。

蒟蒻の葉は、数あるように見えるが、離れているようで実は全て繋がっている一枚の葉だ。そのうちの一部が欠けたり傷ついたりしても、うまく光合成ができず、食用となる蒟蒻の球根の生育が進まないという。 蒟蒻業界もまさに同じ。三業態のどれか一つが欠ければ、業界の発展はなし得ない。厳しい環境下の今だからこそ、想いを一つに、蒟蒻の未来を信じて、その限りない可能性を見出していきたい。(藤井大碁)

印象的だったのは、グループディスカッションを通して、業界が抱える課題や目指すべきビジョンが明確になっていったこと。テーブルごとに配置されたコーディネーターが、様々な意見を上手くまとめていた。

90分の時間内では、まだまだ話足りないという声や、早くも第2回の開催を待ち望む声が会場内で多く上がっていたことこそ、サミット開催の成功を裏付けるものだろう。

蒟蒻の葉は、数あるように見えるが、離れているようで実は全て繋がっている一枚の葉だ。そのうちの一部が欠けたり傷ついたりしても、うまく光合成ができず、食用となる蒟蒻の球根の生育が進まないという。 蒟蒻業界もまさに同じ。三業態のどれか一つが欠ければ、業界の発展はなし得ない。厳しい環境下の今だからこそ、想いを一つに、蒟蒻の未来を信じて、その限りない可能性を見出していきたい。(藤井大碁)

【2023(令和5)年9月21日第5140号6面】

いかなご豊漁のために

播磨灘・大阪湾の今年の「いかなご漁」は3月4日に解禁された。だが、大阪湾では実質4日で漁獲が終了し、昨年の4日、一昨年の3日に続いて不漁続きだ。かつては1万tを超えていた兵庫県の漁獲量は2016年以降、2000t以下にまで激減している。

兵庫県の水産技術センターによると、いかなご不漁の要因の1つとして、現在の海の水がきれい過ぎて、エサとなるプランクトンの数が大幅に減っているという。高度成長期に播磨灘・大阪湾では工場排水や下水の流入で植物プランクトンが異常に増殖し、赤潮が発生した。そのため国がプランクトンの栄養分になる窒素やリンといった「栄養塩」を法規制した結果、プランクトンが大幅に減少した。

いかなご漁師の中には、昨今の燃油高で漁に出ても採算が合わないと、今年初めて漁獲を諦めた人もいる。いかなごが豊漁だと聞く日が訪れるのは厳しい。

SDGsの14番目に「海の資源を守ろう」がある。海洋汚染を防ぐことはもちろん重要ではあるが、海洋資源を失うことなく、科学的にそして計画的に海を回復させることが重要だ。

兵庫県では2020年に条例を改正し、排水基準を緩和した。一方で大阪府は、大阪湾はリンの量が十分にあると主張し、排水基準の緩和には慎重だ。中長期的ないかなごの回復計画策定が望まれる。

(大阪支社 高澤尚揮)

兵庫県の水産技術センターによると、いかなご不漁の要因の1つとして、現在の海の水がきれい過ぎて、エサとなるプランクトンの数が大幅に減っているという。高度成長期に播磨灘・大阪湾では工場排水や下水の流入で植物プランクトンが異常に増殖し、赤潮が発生した。そのため国がプランクトンの栄養分になる窒素やリンといった「栄養塩」を法規制した結果、プランクトンが大幅に減少した。

いかなご漁師の中には、昨今の燃油高で漁に出ても採算が合わないと、今年初めて漁獲を諦めた人もいる。いかなごが豊漁だと聞く日が訪れるのは厳しい。

SDGsの14番目に「海の資源を守ろう」がある。海洋汚染を防ぐことはもちろん重要ではあるが、海洋資源を失うことなく、科学的にそして計画的に海を回復させることが重要だ。

兵庫県では2020年に条例を改正し、排水基準を緩和した。一方で大阪府は、大阪湾はリンの量が十分にあると主張し、排水基準の緩和には慎重だ。中長期的ないかなごの回復計画策定が望まれる。

(大阪支社 高澤尚揮)

【2023(令和5)年3月21日第5123号16面】

高齢者の笑顔作る介護食 10年で生産額5倍に拡大

内閣府によれば、日本の総人口は1億2550万人、うち高齢者(65歳以上)は3621万人。高齢化率は28・9%に上る。総人口は減少局面にあるが、高齢者人口は2045年まで微増を続け、高齢化率は36・8%まで上昇すると推計している。

こうした状況下、高齢者向けの食事提供の重要性は増し、求められる品質も高まっている。

株式会社マルタマフーズ(服部太郎社長、大阪府東大阪市)は福祉施設向け給食の委託製造という形で、高齢者のQOL(生活の質)向上と、福祉施設の負担軽減へ貢献している。

本部管轄事業部エリアマネージャーの市川泉氏は「治療が目的の病院と違い、福祉施設は元気に楽しく過ごしていただくことが目的。一番大切なのは美味しく食事を摂ること。美味しければ心が健康になり、量をしっかり摂れるので体も健康になれます」と話す。

複数の施設へ同一メニューを提供するのでなく、同社では施設ごとの様々な希望や予算に合わせたオーダーメイドの「給食」であることが大きな特徴だ。季節の食材や行事を取り入れたり、入居者の摂食レベルに合わせた柔軟なメニュー提供を行っている。

平均寿命が延びるにつれて施設で過ごす期間も延びるようになり、一つの施設に様々な摂食レベルの入居者がいることが大半だ。このため調理には非常に高い技術と時間が求められるようになっており、それが委託事業に需要がある理由となっている。

こうした細かなニーズに対応するため同社でも活用しているのが、食品メーカーが製造するやわらか食の存在だ。見た目が良く、誰が食べても美味しいやわらか食は幅広い摂食レベルの人へ提供できるメリットがある。

市川氏は「以前は刻んで出さざるを得ず元の見た目や食感を維持できない食材や、中には提供すること自体を諦めていた食材もありました。やわらか食の場合は加圧や酵素などの方法で、加工が施されていて、厨房で再現することは不可能です。もっとバリエーションが拡がることを期待しています」と話す。

同様に、減塩食品の拡充も必要としている。特に漬物や佃煮など厨房で作ることが難しい食品は多数ある。このため現在は食品メーカーとタッグを組みオリジナルのやわから食、減塩食の開発にも着手している。

日本介護食品協議会によるユニバーサルデザインフード生産統計によれば、2012年には生産額108億2500万円だったのが、2021年には524億1200万円と、約5倍の規模となっている。

今後もその成長は続きそうだ。(小林悟空)

こうした状況下、高齢者向けの食事提供の重要性は増し、求められる品質も高まっている。

株式会社マルタマフーズ(服部太郎社長、大阪府東大阪市)は福祉施設向け給食の委託製造という形で、高齢者のQOL(生活の質)向上と、福祉施設の負担軽減へ貢献している。

本部管轄事業部エリアマネージャーの市川泉氏は「治療が目的の病院と違い、福祉施設は元気に楽しく過ごしていただくことが目的。一番大切なのは美味しく食事を摂ること。美味しければ心が健康になり、量をしっかり摂れるので体も健康になれます」と話す。

複数の施設へ同一メニューを提供するのでなく、同社では施設ごとの様々な希望や予算に合わせたオーダーメイドの「給食」であることが大きな特徴だ。季節の食材や行事を取り入れたり、入居者の摂食レベルに合わせた柔軟なメニュー提供を行っている。

平均寿命が延びるにつれて施設で過ごす期間も延びるようになり、一つの施設に様々な摂食レベルの入居者がいることが大半だ。このため調理には非常に高い技術と時間が求められるようになっており、それが委託事業に需要がある理由となっている。

こうした細かなニーズに対応するため同社でも活用しているのが、食品メーカーが製造するやわらか食の存在だ。見た目が良く、誰が食べても美味しいやわらか食は幅広い摂食レベルの人へ提供できるメリットがある。

市川氏は「以前は刻んで出さざるを得ず元の見た目や食感を維持できない食材や、中には提供すること自体を諦めていた食材もありました。やわらか食の場合は加圧や酵素などの方法で、加工が施されていて、厨房で再現することは不可能です。もっとバリエーションが拡がることを期待しています」と話す。

同様に、減塩食品の拡充も必要としている。特に漬物や佃煮など厨房で作ることが難しい食品は多数ある。このため現在は食品メーカーとタッグを組みオリジナルのやわから食、減塩食の開発にも着手している。

日本介護食品協議会によるユニバーサルデザインフード生産統計によれば、2012年には生産額108億2500万円だったのが、2021年には524億1200万円と、約5倍の規模となっている。

今後もその成長は続きそうだ。(小林悟空)

【2023(令和5)年3月1日第5121号6面】

2023年おせち総括 おせち商材順調に推移

課題は原料確保と人手不足

昨年のおせち商戦は、販路や地域によって濃淡があったものの、おおむね順調に推移した模様だ。単品おせちに関しては、栗きんとん、黒豆、昆布巻、田作り4品への集約がさらに進み、セット物の売上比率が高まった。

3年ぶりに行動制限のない年末年始となり、人流が活発化。帰省客が増加し、一昨年以上に首都圏から地方へと人が流れた。

首都圏の量販店では、一昨年の年末商戦において想定以上に人が動き、食品全体でロスが出たこともあり、昨年は発注の段階からおせち関連商材の数量を一昨年比で5%程抑えた店舗が多かった。一方、地方の量販店は発注を一昨年並かやや増やした店舗が多く、数量は横ばいから微増で推移した。

おせち関連商品は、品目にもよるが全体的に値上げが実施され、数量が減少した首都圏においても売上ベースでは昨年並、地方では売上増となった店舗が多かった。

コロナ禍で市場が拡大を続けてきた重詰めおせちは好調を維持したものの、過去2年のような伸びは見られなかった。近年の市場拡大と共に新規参入が増加、販売チャネルが多様化し、競争は激しさを増している。昨年は、大手通販会社が冷凍おせちの販売数量を大きく伸ばしたと見られ、パイの取り合いが続く。

昨年のおせち商戦では、巣ごもりにより勢力を伸ばしてきた少人数おせちから大人数おせちへのシフト、百貨店では店舗予約が前年比で増加するなど、コロナ前への回帰も見られた。

二極化の流れもさらに顕著化し、百貨店の高額おせちが好調だった反面、ローソンストア100が販売する「100円おせち」も、約300万食を販売するなど支持を集めた。

おせちは近年、作るものから買うものへ消費者行動が変化したことにより、単品、重詰め共に底堅い需要があるのは確かだ。その一方で、原料確保や人手不足が大きな課題となっている。

今年の年末商戦に関しては、昨年以上に原料確保が難しくなることも予想され、今から価格設定を含めた販売戦略に気をもむ事業者も多い。

今春には新型コロナの「5類」への移行が実施される予定で、2024年おせちはウィズコロナの中での商戦となる可能性が高い。コロナ禍の巣ごもり需要により、伝統的なおせち文化が改めて脚光を集めた。正常化した社会においても、その魅力を存分に発揮し、売上増に結びつけていきたい。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年1月21日第5118号1面】

昨年のおせち商戦は、販路や地域によって濃淡があったものの、おおむね順調に推移した模様だ。単品おせちに関しては、栗きんとん、黒豆、昆布巻、田作り4品への集約がさらに進み、セット物の売上比率が高まった。

3年ぶりに行動制限のない年末年始となり、人流が活発化。帰省客が増加し、一昨年以上に首都圏から地方へと人が流れた。

首都圏の量販店では、一昨年の年末商戦において想定以上に人が動き、食品全体でロスが出たこともあり、昨年は発注の段階からおせち関連商材の数量を一昨年比で5%程抑えた店舗が多かった。一方、地方の量販店は発注を一昨年並かやや増やした店舗が多く、数量は横ばいから微増で推移した。

おせち関連商品は、品目にもよるが全体的に値上げが実施され、数量が減少した首都圏においても売上ベースでは昨年並、地方では売上増となった店舗が多かった。

コロナ禍で市場が拡大を続けてきた重詰めおせちは好調を維持したものの、過去2年のような伸びは見られなかった。近年の市場拡大と共に新規参入が増加、販売チャネルが多様化し、競争は激しさを増している。昨年は、大手通販会社が冷凍おせちの販売数量を大きく伸ばしたと見られ、パイの取り合いが続く。

昨年のおせち商戦では、巣ごもりにより勢力を伸ばしてきた少人数おせちから大人数おせちへのシフト、百貨店では店舗予約が前年比で増加するなど、コロナ前への回帰も見られた。

二極化の流れもさらに顕著化し、百貨店の高額おせちが好調だった反面、ローソンストア100が販売する「100円おせち」も、約300万食を販売するなど支持を集めた。

おせちは近年、作るものから買うものへ消費者行動が変化したことにより、単品、重詰め共に底堅い需要があるのは確かだ。その一方で、原料確保や人手不足が大きな課題となっている。

今年の年末商戦に関しては、昨年以上に原料確保が難しくなることも予想され、今から価格設定を含めた販売戦略に気をもむ事業者も多い。

今春には新型コロナの「5類」への移行が実施される予定で、2024年おせちはウィズコロナの中での商戦となる可能性が高い。コロナ禍の巣ごもり需要により、伝統的なおせち文化が改めて脚光を集めた。正常化した社会においても、その魅力を存分に発揮し、売上増に結びつけていきたい。

(藤井大碁)

【2023(令和5)年1月21日第5118号1面】