海老澤商店、髙須水産に長官賞

茨城県の水産加工製品の品質の向上、普及拡大、及び水産業の振興を目的として行われる令和5年度茨城県水産製品品評会(主催=茨城県水産物開発普及協会、後援=茨城県)の表彰式が6日、水戸プラザホテルで開催された。今年度の品評会には、霞ヶ浦北浦部門として250点、沿海部門として128点、昨年を上回る合計378点の出品が寄せられた。霞ヶ浦北浦部門では、小沼水産株式会社(かすみがうら市田伏)の「小えび甘露煮」が農林水産大臣賞を受賞。水産庁長官賞は、海老澤商店(行方市宇崎)「若さぎ佃煮」、髙須水産(稲敷市浮島)「わかさぎ甘露煮」の二品が受賞した。

表彰式は茨城県水産物開発普及協会の戸田廣副会長の開会の言葉に続き、同協会の髙木安四郎会長が挨拶。「茨城県の水産加工製品生産は質・量ともに全国屈指の位置を占めているが、しらす、さば、わかさぎ、白魚などの原料の漁獲減少が顕著となり、価格も高騰し、年々原料の確保が困難を極めている。国際的な資源争奪競争など海外市場の環境変化に伴い輸入原料の確保も厳しさを増しており、原油高、電気料金高騰、円安傾向の為替相場と過去に経験したことがない厳しい状況が継続している。そのような中、多様化するニーズに的確に応えていくことが業界発展にとって大切なことと考えている。今後もさらに魅力ある製品づくりに取り組んで頂きたい」と述べ、県としての方向性を示した。

来賓紹介に続いて来賓代表として茨城県農林水産部次長兼漁政課長の川野辺誠氏が挨拶。「今回も工夫を凝らした製品が数多く見られ、皆様の消費者ニーズに応えようという意欲が強く感じられた。各賞を受賞された皆様に心よりお祝いを申し上げたい。県としても受賞した製品をホームページやSNS、“茨城を食べようポータルサイト”などで情報発信に努めていく。茨城県の水産加工業は令和4年に約14万トンの生産量を誇る全国でもトップクラスの地位にある。今後とも水産加工品の消費拡大に向け取り組んでいく」と話した。

引き続き審査委員長でもある川野辺氏が審査講評を発表。霞ヶ浦北浦部門の特徴について、「ワカサギやシラウオを原料とした伝統的な佃煮が多く出品され、中でも今年は5年ぶりに霞ヶ浦で豊漁となったテナガエビを原料とした製品が目立った」と説明。農林水産大臣賞を受賞した小沼水産の「小えび甘露煮」については、「代替品のない希少な原料である霞ヶ浦産の小型のテナガエビを使用している。また、漁業者と築いてきた信頼関係を活かし、水揚げ後に直ちに集荷、加工する体制を整えられ、最高の鮮度を保っている。さらに、味はもちろん見た目にも鮮やか、艶やかで美しく、特に目を引く一品に仕上げられている。これらの点が高く評価された」と講評した。

受賞者代表挨拶で、小沼水産の小沼和幸氏は、「数多い出品の中から、私達が光栄な賞を賜わり、本日ここに盛大な式典を開催して頂き誠にありがとうございます。また公務ご多忙の中、多数のご来賓の方々のご出席を賜わり、身に余るお祝いと激励の言葉を賜りまして、終生忘れることのできない感激で一杯です。今年になり新型コロナウイルス感染症が5類に移行され、流行の収束に向かい、やっと経済が活発になってきたところでしたが、現在は急激な為替円安による様々なコスト上昇、水産資源の減少や人材不足など新たな問題を抱え、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。私たちの業界は茨城県の伝統産業であり、特産品として認められ、小魚主体の佃煮は美味しく栄養化が高く日持ちする利便性の高い商品として評価されています。今後も伝統的な地場産業を守り発展させていくため、常に前向きに取り組む所存でございます。今日の感激を肝に銘じて、名誉ある各賞の名に恥じないよう茨城県の水産業発展のため努力を続けて参ります」と謝辞を述べた。

来賓紹介に続いて来賓代表として茨城県農林水産部次長兼漁政課長の川野辺誠氏が挨拶。「今回も工夫を凝らした製品が数多く見られ、皆様の消費者ニーズに応えようという意欲が強く感じられた。各賞を受賞された皆様に心よりお祝いを申し上げたい。県としても受賞した製品をホームページやSNS、“茨城を食べようポータルサイト”などで情報発信に努めていく。茨城県の水産加工業は令和4年に約14万トンの生産量を誇る全国でもトップクラスの地位にある。今後とも水産加工品の消費拡大に向け取り組んでいく」と話した。

引き続き審査委員長でもある川野辺氏が審査講評を発表。霞ヶ浦北浦部門の特徴について、「ワカサギやシラウオを原料とした伝統的な佃煮が多く出品され、中でも今年は5年ぶりに霞ヶ浦で豊漁となったテナガエビを原料とした製品が目立った」と説明。農林水産大臣賞を受賞した小沼水産の「小えび甘露煮」については、「代替品のない希少な原料である霞ヶ浦産の小型のテナガエビを使用している。また、漁業者と築いてきた信頼関係を活かし、水揚げ後に直ちに集荷、加工する体制を整えられ、最高の鮮度を保っている。さらに、味はもちろん見た目にも鮮やか、艶やかで美しく、特に目を引く一品に仕上げられている。これらの点が高く評価された」と講評した。

受賞者代表挨拶で、小沼水産の小沼和幸氏は、「数多い出品の中から、私達が光栄な賞を賜わり、本日ここに盛大な式典を開催して頂き誠にありがとうございます。また公務ご多忙の中、多数のご来賓の方々のご出席を賜わり、身に余るお祝いと激励の言葉を賜りまして、終生忘れることのできない感激で一杯です。今年になり新型コロナウイルス感染症が5類に移行され、流行の収束に向かい、やっと経済が活発になってきたところでしたが、現在は急激な為替円安による様々なコスト上昇、水産資源の減少や人材不足など新たな問題を抱え、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。私たちの業界は茨城県の伝統産業であり、特産品として認められ、小魚主体の佃煮は美味しく栄養化が高く日持ちする利便性の高い商品として評価されています。今後も伝統的な地場産業を守り発展させていくため、常に前向きに取り組む所存でございます。今日の感激を肝に銘じて、名誉ある各賞の名に恥じないよう茨城県の水産業発展のため努力を続けて参ります」と謝辞を述べた。

【2023(令和5)年12月21日第5148号4面】

小沼水産株式会社(小沼和幸社長、茨城県かすみがうら市)では、令和5年度茨城県水産製品品評会において「小えび甘露煮」が最高賞である農林水産大臣賞に輝いた。

「小えび甘露煮」は、同社の前浜に上がった霞ヶ浦産の川エビ(テナガエビ)を水揚げしてからすぐに生きたまま釜で炊き上げた商品。抜群の鮮度を誇り、その外観はルビーのように赤く美しい輝きを放つ。

サクサクと歯切れ良い食感を持ち、噛み締めるとエビの旨味と甘みが口いっぱいに広がる。調味料は醤油、砂糖、水飴のみ。素材の味わいを生かすため、できる限りシンプルに、甘さを抑えて炊き上げている。素材の鮮度の良さがあってこその川エビ(テナガエビ)の繊細な味わいと外観の美しさは、産地である霞ヶ浦の加工メーカーだからこそ生み出せるものだ。

品評会では、「漁業者と築いてきた信頼関係を活かし、水揚げ後に直ちに集荷、加工する体制を整え、最高の鮮度を保っている。さらに、味はもちろん見た目にも鮮やか、艶やかで美しく、特に目を引く一品に仕上げられている」という審査委員長からの講評と共に最高の評価を受けた。

小沼社長は「地元でとれる食材を使用した商品で農水大臣賞を受賞できたことが非常に嬉しい。この受賞を機に、霞ヶ浦産川エビの美味しさをたくさんの方に知ってもらえるようPRしていきたい」と話す。

同社では「わかさぎ飴煮」も売れ筋商品となっている。ワカサギ取扱量で国内トップクラスを誇る同社が、鮮度や身質、サイズ、脂乗り等で厳選したワカサギを使用。甘さを抑えたシンプルな味付けで惣菜風に仕上げている。一度焼き上げてから甘辛く炊かれたワカサギは柔らかく、口の中に入れるとホロホロとほどけていく。

また近年人気を集めているのが「生姜の佃煮」。生姜を千切りにカットし、白ごまを加え、甘辛く炊き上げた商品。生姜の風味が強く、シャキシャキとした歯切れの良い食感と共に爽やかな辛味が口の中に広がる。

なお同社は、ワカサギ、川エビ、小女子、シラウオ、昆布、ハゼ、フナ、モロコ、貝類など豊富な水産原料を取扱っており、淡水魚のエキスパートとしても知られている。

【2023(令和5)年12月21日第5148号4面】

海老澤商店(海老澤正之代表、茨城県行方市)は、80年以上の歴史を誇る老舗。水戸市公設市場内にも市場開設時から店舗を構え、伝統的な佃煮の味わいを広く伝えている。

同社では、令和5年度茨城県水産製品品評会において「若さぎ佃煮」が水産庁長官賞を受賞した。

「若さぎ佃煮」は、小ぶりなワカサギを、醤油、水飴、砂糖に創業時から継ぎ足してきた秘伝のタレを加えて炊き上げていく。秘伝のタレが染み込んだワカサギは柔らかく、しっかりとした甘みと旨味が感じられる味わいに仕上がっている。

同社では、椎茸と日高昆布を炊き合わせた「しいたけ昆布佃煮」も人気商品。甘めの味わいで炊かれた昆布に旨味たっぷりの椎茸が合わさり、ご飯のおかずにピッタリな惣菜風佃煮に仕上がっている。

「若さぎ佃煮」と「しいたけ昆布佃煮」は、茨城県水産物開発普及協会が茨城県で生産されている水産加工品の中から優れた製品を選定する推奨品にも認定されており、商品パッケージには、推奨マークが添付されている。

なお同社では、平成23年度茨城県水産製品品評会において「若さぎ甘露煮」で農水大臣賞を受賞している。水産庁長官賞は今回が3回目の受賞となり、その味わいが高い評価を得ている。

同社では、令和5年度茨城県水産製品品評会において「若さぎ佃煮」が水産庁長官賞を受賞した。

「若さぎ佃煮」は、小ぶりなワカサギを、醤油、水飴、砂糖に創業時から継ぎ足してきた秘伝のタレを加えて炊き上げていく。秘伝のタレが染み込んだワカサギは柔らかく、しっかりとした甘みと旨味が感じられる味わいに仕上がっている。

同社では、椎茸と日高昆布を炊き合わせた「しいたけ昆布佃煮」も人気商品。甘めの味わいで炊かれた昆布に旨味たっぷりの椎茸が合わさり、ご飯のおかずにピッタリな惣菜風佃煮に仕上がっている。

「若さぎ佃煮」と「しいたけ昆布佃煮」は、茨城県水産物開発普及協会が茨城県で生産されている水産加工品の中から優れた製品を選定する推奨品にも認定されており、商品パッケージには、推奨マークが添付されている。

なお同社では、平成23年度茨城県水産製品品評会において「若さぎ甘露煮」で農水大臣賞を受賞している。水産庁長官賞は今回が3回目の受賞となり、その味わいが高い評価を得ている。

【2023(令和5)年12月21日第5148号5面】

海老澤商店

TEL:0299-73-3235

日本昆布協会 秋の例会でPR事業報告

昆布大使と昆布の可能性語る

【大阪支社】一般社団法人日本昆布協会(吹田勝良会長)は6日、兵庫県神戸市のANAクラウンプラザホテル神戸で49名出席の下、秋の例会を開催し、2023年度上期の事業報告が行われた。

開会に先立ち、吹田会長は「昨年は輸入昆布の確保がゼロだったが、今年は当協会の輸入委員会の努力が実を結び、1000tの輸入が可能となって、少し安心している。だがウクライナに続き、イスラエル地域でも紛争が始まり、世界経済に与える影響を注視する必要があり、当協会としても適宜、柔軟な対応が迫られている」と語った。

今年の輸入昆布事業として、中国産は現在450tがすでに入荷されている。韓国昆布は輸入協議中も、韓国側の提示する価格が高く、交渉は難航している。

今期のPR事業としては、6月24日と25日の2日間、富山県の富山産業展示館で、第18回「食育推進全国大会inとやま」にブース出展し、出汁昆布の展示や試食・試飲を実施した。

今後の告知として、第67回全国水産加工たべもの展の最終審査が2024年2月21日に実施される予定で、申込み期間は2024年1月10日~19日であり、「加工昆布」については日本昆布協会へ、「水産物つくだ煮」については大阪府調理食品協同組合(天満屋)にそれぞれ申し込みを行うようアナウンスがなされた。

例会の後は、商談会、また10名の昆布大使を交えての懇談会・懇親会が行われた。昆布大使は、昆布の魅力やおいしさを一般消費者に伝える、同協会が任命した昆布のエキスパートである。

昆布大使は現在、計80名で、各地の小学校での食育教室等へ派遣される他、同協会のインスタグラムで、昆布を利用したレシピやコラムを更新している。昆布大使は、管理栄養士やだしソムリエ、フードアナリストなどの資格を保持して、食についての専門的知見を持っている。

当日の懇談会では、各昆布大使が「アメリカの2大フードショーに近々出展し、欧米でより昆布に興味を持ってもらうよう宣伝する」「青森県津軽地方の郷土料理『若生(わかおい)昆布のおにぎりを取材した』」「カレーのベースに真昆布を使用するとうまみが出て、おすすめ」と数々の活動やレシピが発表され、一同耳を傾け、昆布の可能性についても語り合った。

【2023(令和5)年11月11日第5145号2面】

日本昆布協会

茨城県水産製品品評会 小沼水産が農林水産大臣賞

高須水産、海老澤商店に水産庁長官賞

茨城県水産物開発普及協会は8日、「令和5年度茨城県水産製品品評会」を茨城県水戸市のすいさん会館で開催した。

この品評会は県内の水産加工品業者の生産及び技術改善意欲を増進し、茨城県水産加工業者の発展と水産製品の向上を図ることを目的として開催されており、長年にわたり続く伝統ある催しとなっている。

今年は霞ヶ浦北浦部門として250点、沿海部門として128点、昨年を上回る合計378点が出品され厳正に審査された。

霞ヶ浦北浦部門の最高賞である農林水産大臣賞は、小沼水産株式会社(かすみがうら市田伏)の「小えび甘露煮」が受賞。

水産庁長官賞は、高須水産(湖南支部)「わかさぎ甘露煮」と、海老澤商店(北浦支部)「若さぎ佃煮」の2品が受賞した。

この品評会は県内の水産加工品業者の生産及び技術改善意欲を増進し、茨城県水産加工業者の発展と水産製品の向上を図ることを目的として開催されており、長年にわたり続く伝統ある催しとなっている。

今年は霞ヶ浦北浦部門として250点、沿海部門として128点、昨年を上回る合計378点が出品され厳正に審査された。

霞ヶ浦北浦部門の最高賞である農林水産大臣賞は、小沼水産株式会社(かすみがうら市田伏)の「小えび甘露煮」が受賞。

水産庁長官賞は、高須水産(湖南支部)「わかさぎ甘露煮」と、海老澤商店(北浦支部)「若さぎ佃煮」の2品が受賞した。

まとめとして「受賞製品に代表されるように、本年度も優れた製品が多数出品された。次年度の品評会も消費者ニーズを的確に捉えた新たな製品が多数出品されることを期待する。県としては、あらゆる機会をとらえて受賞製品など本県水産加工品のPRに努めていく」とした。

沿海部門での農林水産大臣賞は、株式会社みうらや(神栖市)の「常陸産梅入り いわし煮」が受賞した。各賞受賞者の表彰式は、12月6日に水戸プラザホテルで開催される。

なお、農水大臣賞は来年度の全国農林水産祭に出品される。

沿海部門での農林水産大臣賞は、株式会社みうらや(神栖市)の「常陸産梅入り いわし煮」が受賞した。各賞受賞者の表彰式は、12月6日に水戸プラザホテルで開催される。

なお、農水大臣賞は来年度の全国農林水産祭に出品される。

【2023(令和5)年11月11日第5145号1、7面】

茨城県水産品評会

あつみ 日本初「鰻の魚醤」(うまみ調味料)

株式会社あつみ(久保田隆之社長、愛知県豊橋市)の「鰻能(ばんのう)」が令和3年度優良ふるさと食品中央コンクールの新技術開発部門で農林水産大臣賞を受賞した。

「鰻能」は、鰻の頭を発酵させた日本初のうなぎ魚醤で、全国的にも例のない新技術商品である。内臓を全く含まず発酵させるので、臭いもなく、旨味は強く、香り穏やかでコクがある。様々な料理の隠し味に「うまみ調味料」として人気の商品だ。

鰻蒲焼、玉子かけご飯や鰻醤油おにぎり、チャーハンやから揚げの味付けにも最適である。

今年5月には「鰻能120mlボトル」を発売開始。ボトルが縦長で、手に取りやすく、デザイン性も高いため、ギフトにも喜ばれている。

現在「鰻能」の粉末タイプも開発奮闘中だ。旨味たっぷりの粉末を実現するため、粒子の大きさまでもこだわっている。鰻のお吸い物やふりかけの隠し味としての発売を計画している。

「鰻能」は、全国の料理人からも称賛される。さらには、新商品開発を推進している企業からの問い合わせも多い。

同社の久保田社長は「『鰻能』はストーリ性が高く、注目される頻度が増している。今後は、一般消費者の方には家庭でより手軽に使ってもらいたい。企業とはコラボの余地が多くある。本当にポテンシャルが高い」とコメントした。

【2023(令和5)年8月11日第5137号12面】

あつみ

昆布森・かね徳が第1回受賞

株式会社昆布森(好永和広社長、愛媛県伊予郡松前町)と、株式会社かね徳(東村具德社長、兵庫県芦屋市)は、全国珍味商工業協同組合連合会の第1回SDGsアワードで理事長賞を受賞した。(一部既報)

昆布森は「産業×福祉 昆福(こんぷく)事業」が評価された。同社は障がい者支援施設と連携し、製造現場へ障がい者を受け入れている。人手不足・雇用難に悩んでいた同社の労働力確保とともに、障がい者の職を通じた社会の繋がりや就労に貢献したことが受賞の理由として挙げられる。

好永社長は「当社での就労経験が実績となり、地元企業で正規雇用された方もいる。また当社での雇用も目指している。ダイバーシティが当たり前の時代、各人の能力が発揮できる場が増えてほしく、自社も可能な限り応援していきたい」とコメントした。

同社は、「おしゃぶり芽かぶ」のトップメーカーで、今月20日発売予定の「おしゃぶり芽かぶPREMIUM80g」が3月17日付で、認定健康食品(JHFA)表示が許可された。食品メーカーとして、通常の食品形態で初めてのJHFAマークの取得で、芽かぶに含まれる健康機能成分「メカブフコイダン」を多く含むことと、安全性が評価された。

宮岡求取締役は「JHFAマークは、内閣府認定の公益財団法人である日本健康・栄養食品協会の審査を通ったものが表示できる。過去には、錠剤やカプセルのみで、食品として初の快挙だと自負している」と語った。

最後に「美味しく、かつ健康の維持・増進に役立ててもらえると期待しているので、PRと販売先拡大に努めていく。初年度10万袋程度の販売を期待している」と自信を見せた。

かね徳は「食品ロスの低減、廃棄物の発生抑制 賞味期間延長の取組」が評価された。実際の取組としては、同社商品である「あかにし貝さしみ風」の賞味期間を1日から10日間へ、「サーモンユッケ風」を12日間から20日間に延長した。その結果、昨年7~9月の合計出荷数量の前年比がそれぞれ140%、184%となり、新規取引先も大きく開拓できた。

あかにし貝は、同社が昭和57年にトルコで1次加工を日本企業で初めて行った歴史があり、特別に思い入れがある素材だ。この度の食品ロス低減の成功で、より多くの人が商品と触れる機会を生み出した。

同社は他にも「創作珍味メーカー」として、「くらげうに」や「とびっこ」などを日本で初めて開発したことで知られる。現在は、年間約50アイテムの新商品を販売し、競合他社では真似できないほどの開発スピードを誇る。独自性があり、今までになかった商品を届けたいという思いが実を結び、同社商品のファンがつく。

東村社長は「SDGsアワードの副賞として賞金10万円をいただいた。6月に、ランチ用でお弁当を購入し、社員への慰労と社内コミュニケーションの活性化を兼ねて、歓談の場を作った」と明かした。

さらに、「当社の理念は『食べる喜びを通じて、世界の人々に貢献し続ける』だ。すでに台湾や韓国にも輸出しており、今後より海外シェアを拡大したい」と期待を膨らませている。

【2023(令和5)年7月11日第5134号1面】

株式会社昆布森

株式会社かね徳

全国珍味商工業協同組合連合会

佃煮の品質向上へ貢献

静岡県佃煮商工業協同組合理事長の清水英訓氏(有限会社カクニンベンうさぎ屋食品代表取締役)は、全国水産加工業協同組合連合会(中山嘉昭代表理事会長)より令和5年度水産加工関係功績者表彰を授与された。

清水氏は昭和62年から水産加工業に従事し、静岡県佃煮商工業協同組合代表理事、静岡県水産加工業協同組合連合会理事、全国調理食品工業協同組合理事などを歴任。児童生徒に対し、佃煮に関した講義の出前授業を行うなど佃煮の普及宣伝や消費拡大に取り組んできた。また自社工場においては品質管理にこだわり、最新設備や最新の管理手法を導入、安定した味と賞味期限を実現し、静岡県の佃煮の品質向上に大きな貢献を果たした。こうした功績が認められ今回の受賞となった。

全国水産加工業協同組合連合会では6月28日、東京都中央区のホテルモントレ銀座にて総会開催後に表彰式を実施、中山会長より清水氏を始め受賞者5名へ表彰状が授与された。

【2023(令和5)年7月11日第5134号1面】

カクニンベンうさぎ屋食品

http://usagiya-yaizu.com/

静岡県佃煮商工業協同組合理事長の清水英訓氏(有限会社カクニンベンうさぎ屋食品代表取締役)は、全国水産加工業協同組合連合会(中山嘉昭代表理事会長)より令和5年度水産加工関係功績者表彰を授与された。

清水氏は昭和62年から水産加工業に従事し、静岡県佃煮商工業協同組合代表理事、静岡県水産加工業協同組合連合会理事、全国調理食品工業協同組合理事などを歴任。児童生徒に対し、佃煮に関した講義の出前授業を行うなど佃煮の普及宣伝や消費拡大に取り組んできた。また自社工場においては品質管理にこだわり、最新設備や最新の管理手法を導入、安定した味と賞味期限を実現し、静岡県の佃煮の品質向上に大きな貢献を果たした。こうした功績が認められ今回の受賞となった。

全国水産加工業協同組合連合会では6月28日、東京都中央区のホテルモントレ銀座にて総会開催後に表彰式を実施、中山会長より清水氏を始め受賞者5名へ表彰状が授与された。

【2023(令和5)年7月11日第5134号1面】

カクニンベンうさぎ屋食品

http://usagiya-yaizu.com/

水産資源回復に向け連携

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合(戸田廣組合長)は6月21日、茨城県かすみがうら市の「あじさい館」にて第18回通常総会を開催した。

邉田和夫副組合長の開会の辞に続いて戸田組合長が挨拶。「霞ヶ浦ではアミの漁が始まり、質も良く豊漁だが、ワカサギ、シラウオ、川エビの姿が見えない。昨年もワカサギと川エビは不漁で、今年も期待はしているが、今のところ厳しい環境だと感じている。ここまで少なくなると、県と共に、いかにして戻すか、いかにして増やすか、高い安いより、それが一番大事になっていく。魚が無ければ商売にならないため、皆で協力して魚が増えていくような湖にしていこう」と呼びかけた。

来賓祝辞では霞ヶ浦北浦水産事務所の小曽戸誠所長が挨拶。「霞ヶ浦北浦の主要な加工原料であるワカサギ、テナガエビといった資源が減少し大きな問題になっている。先日、公表された農水省のデータの速報値によると、シラウオは150トンで前年並、ワカサギは17トン、エビは20トンと3年連続の減少となり、過去最低の漁獲量となった。県としては主要な水産資源の回復に向けて、ワカサギの人口孵化などのこれまでの取組を継続することに加え、昨年末には資源利用協議会を6年ぶりに開催、資源管理の強化につながる取組を進めている。北浦の不漁問題についても、国や大学、県と連携し、不漁の要因の解明や必要な対策の検討をしている。さらに、漁業者の経営支援として、シラウオのブランド化、未利用魚の活用なども進めていく。こうした様々な取組を通じて漁業と加工業の両方が共に発展していけるよう取り組んでいきたい」と話した。

櫻井千章氏が議長に選出され執り行われた議事では、①令和4年度事業報告書・賃借対照表・損益計算書について、②令和5度事業計画(案)及び収支予算(案)について、③令和5年度経費の賦課及び徴収方法についてといった7議案が上程され、全て満場一致で採択された。

今期は、水産製品品評会等各種催事への参加や水産加工のPR活動や販路拡大に力を入れ取り組んでいくことが示され、報告事項として、7月14日に「あじさい館」にて情報交換会が開催されることが発表された。

この後、総会は小沼和幸副組合長の閉会の辞で終了となった。

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合(戸田廣組合長)は6月21日、茨城県かすみがうら市の「あじさい館」にて第18回通常総会を開催した。

邉田和夫副組合長の開会の辞に続いて戸田組合長が挨拶。「霞ヶ浦ではアミの漁が始まり、質も良く豊漁だが、ワカサギ、シラウオ、川エビの姿が見えない。昨年もワカサギと川エビは不漁で、今年も期待はしているが、今のところ厳しい環境だと感じている。ここまで少なくなると、県と共に、いかにして戻すか、いかにして増やすか、高い安いより、それが一番大事になっていく。魚が無ければ商売にならないため、皆で協力して魚が増えていくような湖にしていこう」と呼びかけた。

来賓祝辞では霞ヶ浦北浦水産事務所の小曽戸誠所長が挨拶。「霞ヶ浦北浦の主要な加工原料であるワカサギ、テナガエビといった資源が減少し大きな問題になっている。先日、公表された農水省のデータの速報値によると、シラウオは150トンで前年並、ワカサギは17トン、エビは20トンと3年連続の減少となり、過去最低の漁獲量となった。県としては主要な水産資源の回復に向けて、ワカサギの人口孵化などのこれまでの取組を継続することに加え、昨年末には資源利用協議会を6年ぶりに開催、資源管理の強化につながる取組を進めている。北浦の不漁問題についても、国や大学、県と連携し、不漁の要因の解明や必要な対策の検討をしている。さらに、漁業者の経営支援として、シラウオのブランド化、未利用魚の活用なども進めていく。こうした様々な取組を通じて漁業と加工業の両方が共に発展していけるよう取り組んでいきたい」と話した。

櫻井千章氏が議長に選出され執り行われた議事では、①令和4年度事業報告書・賃借対照表・損益計算書について、②令和5度事業計画(案)及び収支予算(案)について、③令和5年度経費の賦課及び徴収方法についてといった7議案が上程され、全て満場一致で採択された。

今期は、水産製品品評会等各種催事への参加や水産加工のPR活動や販路拡大に力を入れ取り組んでいくことが示され、報告事項として、7月14日に「あじさい館」にて情報交換会が開催されることが発表された。

この後、総会は小沼和幸副組合長の閉会の辞で終了となった。

【2023(令和5)年7月1日第5133号4面】

<全珍連> 第1回全珍連SDGsアワード 大賞に伍魚福、しいの食品が優秀賞

全国珍味商工業協同組合連合会(新井康弘理事長)は5月23日、第59回全国珍味大会を東京會舘(千代田区)で開催し、第1回全珍連SDGsアワードの表彰式を執り行った。

初開催となったSDGsアワードで大賞を受賞したのは、株式会社伍魚福(兵庫県)。優秀賞には株式会社しいの食品(神奈川県)、審査員特別賞にあづまフーズ株式会社(三重県)、全珍連理事長賞は株式会社かね徳(兵庫県)と、株式会社昆布森(愛媛県)が選ばれた。

大賞受賞の伍魚福は「日本の食品業界の良いスパイラルの起点になる」ことを目指し、自社でできることを考え、各部署の業務へ落とし込みながら資材廃棄ロス削減や女性社員の積極採用、知的障碍者の就労支援などに重点的に取り組んだ。

審査委員(委員長=専修大学商学部・岩尾詠一郎教授)からは、これらを取引先も巻き込んで実施していること、その成果を数値化し業績へ連動させていること、自社広報誌で発信している透明性などが高く評価された。

全珍連は今後もアワードを実施することで、SDGs(持続可能な開発目標)へ会員企業の取組を促するとともに、表彰を通して企業間の事例共有にも繋げていく。

【2023(令和5)年6月16日第5131号8面】

全国珍味商工業協同組合連合会 HP

https://www.chinmi.org/

初開催となったSDGsアワードで大賞を受賞したのは、株式会社伍魚福(兵庫県)。優秀賞には株式会社しいの食品(神奈川県)、審査員特別賞にあづまフーズ株式会社(三重県)、全珍連理事長賞は株式会社かね徳(兵庫県)と、株式会社昆布森(愛媛県)が選ばれた。

大賞受賞の伍魚福は「日本の食品業界の良いスパイラルの起点になる」ことを目指し、自社でできることを考え、各部署の業務へ落とし込みながら資材廃棄ロス削減や女性社員の積極採用、知的障碍者の就労支援などに重点的に取り組んだ。

審査委員(委員長=専修大学商学部・岩尾詠一郎教授)からは、これらを取引先も巻き込んで実施していること、その成果を数値化し業績へ連動させていること、自社広報誌で発信している透明性などが高く評価された。

全珍連は今後もアワードを実施することで、SDGs(持続可能な開発目標)へ会員企業の取組を促するとともに、表彰を通して企業間の事例共有にも繋げていく。

【2023(令和5)年6月16日第5131号8面】

全国珍味商工業協同組合連合会 HP

https://www.chinmi.org/

【大阪支社】全国いか加工業協同組合(利波英樹理事長)は12日、静岡県熱海市の熱海後楽園ホテルにて、第59回通常総会を開催した。

開会に際し、利波理事長は「この3月に、当組合の松田耕次副理事長(カモ井食品工業専務取締役)が逝去された。ご冥福をお祈りしたい」と挨拶し、一同起立して黙祷を捧げた。

その後、利波理事長より、加工原料となる国内産いかの激減が大きく影響しており、組合員の事業を維持・継続するために、①原料対策事業②販路開拓事業③教育・情報提供事業に今後も注力し、取り組んでいく旨の方針が語られた。組合としては、国産いかの減産から輸入原料を中心に加工原料の確保が最大の課題としている。

本年度は役員改選で、利波理事長を再任。松田副理事長の後任として、河城孝範監事(カモ井食品工業取締役)が就任し、副理事長には井上淳也理事(井上食品代表取締役社長)が就任した。その他の役員は再任された。

続いて講演に移り、熱海市の振興や、宿泊施設の経営に携わる小倉一朗氏(丸屋喜助商店)が講演。熱海名物の温泉や、熱海と偉人との歴史について解説した。日本に温泉地はおよそ3000あるが、一般的な温泉地の知名度で、熱海はトップ10にランクインするほど。そして、日本有数の源泉数、採掘数を誇る。

熱海の温泉の平均温度は62度、アルカリ性のものが7割以上で、温泉は深く掘るほど熱くなりやすいと語った。

補足として、江戸時代までは温泉は「自然湧出温泉」のことであったが、江戸末期には上総掘りが開発され、明治に改良されて掘削されるようになった。

熱海は、武将が温泉で傷を癒す場所として愛され、静岡に駿府城を構えた徳川家康はその温泉をとても気に入り、将軍になってからも訪問した。家康の全国の家臣も熱海を愛した。

明治になると、熱海は伊藤博文や大久保利通などの元勲の避暑地として親しまれ、明治22年には日本で最初に市外電話のための電話回線が設けられた。さらに、同時期に日本初の新聞社の詰め所も設置された。まさに、時代の最先端を取り入れる街である。

小倉氏は「ここ数十年、熱海が衰退したと言われることもあるが、実はまた観光で復活しつつある。常に話題にされる場所であり、より盛り上げていきたい」と締めくくった。

【2023(令和5)年5月21日第5129号11面】

全国いか加工業協同組合 HP

https://www.zen-ika.com/

開会に際し、利波理事長は「この3月に、当組合の松田耕次副理事長(カモ井食品工業専務取締役)が逝去された。ご冥福をお祈りしたい」と挨拶し、一同起立して黙祷を捧げた。

その後、利波理事長より、加工原料となる国内産いかの激減が大きく影響しており、組合員の事業を維持・継続するために、①原料対策事業②販路開拓事業③教育・情報提供事業に今後も注力し、取り組んでいく旨の方針が語られた。組合としては、国産いかの減産から輸入原料を中心に加工原料の確保が最大の課題としている。

本年度は役員改選で、利波理事長を再任。松田副理事長の後任として、河城孝範監事(カモ井食品工業取締役)が就任し、副理事長には井上淳也理事(井上食品代表取締役社長)が就任した。その他の役員は再任された。

続いて講演に移り、熱海市の振興や、宿泊施設の経営に携わる小倉一朗氏(丸屋喜助商店)が講演。熱海名物の温泉や、熱海と偉人との歴史について解説した。日本に温泉地はおよそ3000あるが、一般的な温泉地の知名度で、熱海はトップ10にランクインするほど。そして、日本有数の源泉数、採掘数を誇る。

熱海の温泉の平均温度は62度、アルカリ性のものが7割以上で、温泉は深く掘るほど熱くなりやすいと語った。

補足として、江戸時代までは温泉は「自然湧出温泉」のことであったが、江戸末期には上総掘りが開発され、明治に改良されて掘削されるようになった。

熱海は、武将が温泉で傷を癒す場所として愛され、静岡に駿府城を構えた徳川家康はその温泉をとても気に入り、将軍になってからも訪問した。家康の全国の家臣も熱海を愛した。

明治になると、熱海は伊藤博文や大久保利通などの元勲の避暑地として親しまれ、明治22年には日本で最初に市外電話のための電話回線が設けられた。さらに、同時期に日本初の新聞社の詰め所も設置された。まさに、時代の最先端を取り入れる街である。

小倉氏は「ここ数十年、熱海が衰退したと言われることもあるが、実はまた観光で復活しつつある。常に話題にされる場所であり、より盛り上げていきたい」と締めくくった。

【2023(令和5)年5月21日第5129号11面】

全国いか加工業協同組合 HP

https://www.zen-ika.com/

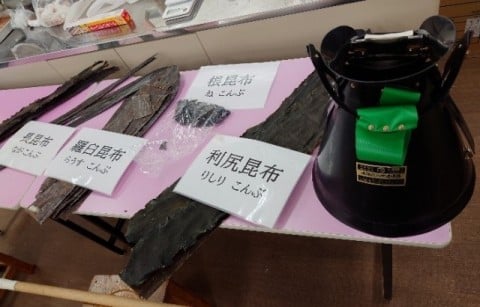

東京昆布協会(藤田正洋会長)は、大田区立大森第三小学校にて食育授業を実施した。3月1日には6年生86名、3月11日には5年生90名を対象に、藤田会長の他、京浜海藻株式会社の藤田大輔氏、藤田隆之介氏が講師を務め、昆布の魅力を伝えた。

授業内容は、昆布の成長過程や北海道内で採れる昆布、採取道具の紹介など幅広く、授業後半には昆布の長さを当てるクイズや、昆布を使用した「合わせダシ」の調理などが実施され、生徒たちは実際に体験することで昆布について楽しみながら学んだ。

実際に家庭で「だし」を取ってもらうため、生徒に「日高昆布」がプレゼントされ、食育授業は終了。昆布への理解を深め、食育にもつながる貴重な機会となった。

東京昆布協会では、こうした食育授業や各種イベントの際に使用できる協会ロゴマーク入りのオリジナル前掛けとエプロンを新たに作成。会員が使用することで、協会のPRや昆布の魅力発信につなげていく。

授業内容は、昆布の成長過程や北海道内で採れる昆布、採取道具の紹介など幅広く、授業後半には昆布の長さを当てるクイズや、昆布を使用した「合わせダシ」の調理などが実施され、生徒たちは実際に体験することで昆布について楽しみながら学んだ。

実際に家庭で「だし」を取ってもらうため、生徒に「日高昆布」がプレゼントされ、食育授業は終了。昆布への理解を深め、食育にもつながる貴重な機会となった。

東京昆布協会では、こうした食育授業や各種イベントの際に使用できる協会ロゴマーク入りのオリジナル前掛けとエプロンを新たに作成。会員が使用することで、協会のPRや昆布の魅力発信につなげていく。

イワシ原料が高騰 早急な価格改定必要に

佃煮・甘露煮向けなど加工用に使用されるイワシ原料が高騰している。イワシの漁獲量は順調に推移しているものの、サンマやサバなど他の魚が不漁となる中、国内加工用や輸出向けの引き合いが強まっている。

また、円安の影響などによる輸入原料の高騰により飼料の国産シフトが進み、飼料用の引き合いも強い。

イワシ原料の中でも、佃煮・甘露煮向けに使用されるサイズの小さい小羽のイワシが少ないことも価格を押し上げる要因となっている。イワシ価格は昨年11月に平年の1・5倍~2倍に急騰、3月現在も高値が続いている。佃煮メーカーでは原料手当に苦慮しており、早急な製品価格の改定が必要となってきている。

【2023(令和5)年3月21日第5123号1面】

また、円安の影響などによる輸入原料の高騰により飼料の国産シフトが進み、飼料用の引き合いも強い。

イワシ原料の中でも、佃煮・甘露煮向けに使用されるサイズの小さい小羽のイワシが少ないことも価格を押し上げる要因となっている。イワシ価格は昨年11月に平年の1・5倍~2倍に急騰、3月現在も高値が続いている。佃煮メーカーでは原料手当に苦慮しており、早急な製品価格の改定が必要となってきている。

【2023(令和5)年3月21日第5123号1面】

大井川知事ら出席し意見交換

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合(戸田廣組合長)は2月24日、茨城県土浦市の料亭「霞月楼」にて新春交流会を開催した。

コロナ禍により2019年以来4年ぶりの開催となった同会には、茨城県の大井川和彦知事をはじめ多数の県関係者、土浦市の安藤真理子市長が出席。霞ヶ浦北浦水産加工業のさらなる発展のため未来に向けた活発な意見交換が行われた。

交流会は邉田和夫代表理事副組合長の開会のことばで幕開け。挨拶に立った戸田組合長は「久々の開催となり、この機会をずっと心待ちにしていた。本当に有難い機会」と出席者に御礼を述べた後、霞ヶ浦の現状を報告。「ここ2年程、我々霞ヶ浦の前浜の漁が悪く、ずっとここのままだとは思っていないが非常に難しい時期に来ている。会員の中でも色々なお話をさせて頂くが、何か変わるものを探さないと前に進まない。コロナのせいにするのは止めようと、組合でも前向きに活動していくことを心掛けている」と述べた。

また、東京の茨城県アンテナショップのイベントがコロナ禍により開催できていないことを挙げ、「そろそろコロナに負けていられないので県の幹部の皆様にお世話になりながら、そのようなイベントも今年は企画したいと思っている。前向きに頑張っていきますのでよろしくお願いします」と協力を呼びかけた。

続いて大井川知事が挨拶。「霞ヶ浦北浦の漁獲高については、我々も数年間、頭を痛めており、原因分析などをしているが、なかなか推測の域を出ないというのが正直なところで、難しい問題となっていると認識している。その中で、出来ることをしっかり考えており、県庁内でも大変な努力をしてもらっていることをご理解頂きたい」と報告した。

県の取組について、「ブランド化など高く売るための努力の他、養殖による水産資源の維持や活性化が出来ないかということも考えている。水温の問題への対策も検討し、試行錯誤している」と紹介。「なかなか決め手がなく皆様も大変苦しい状況であると思うが何とか光を探し、霞ヶ浦北浦を後々の子孫にまで、水産資源の豊富な湖として、遺して行けるように最大限の努力をしていきたいと思っている。戸田組合長がお話しされたように、前向きに色々なことを考えていくことが一番大事だと思う」と力を込めた。

また、前回の新春懇談会の際に、戸田組合長から贈られた“海老せん”の味わいに感動したエピソードを披露。「あの海老せんのような素晴らしい製品を付加価値を付けて販売していくことも我々の目指すところで、是非プロモーションさせて頂きたい」と呼びかけた。

安藤土浦市長は「茨城の宝と言える湖である霞ヶ浦北浦でとれた魚を加工して頂き、食生活が変わって来ている中、皆様の果たして頂いている役割は本当に大きいと思う。色々なご苦労があるとお聞きしているが、県でも儲かる水産業、農業を旗振りをして頂いており、本当にそうなって来ているので、私達も大いに期待している。今年も皆様と一緒に進んでいければと思っているので、よろしくお願いします」と挨拶した。

来賓紹介では、当日出席した、茨城県農林水産部長の上野昌文氏、茨城県農林水産部次長兼漁政課長の青木雅志氏、茨城県農林水産部水産振興課長の川野辺誠氏、霞ケ浦北浦水産事務所長の小曽戸誠氏が紹介された。

懇親会は小沼和幸代表理事副組合長の乾杯発声で開宴。県関係者が現在の取組の報告を踏まえて挨拶するなど、出席者が幅広く情報交換を行った。宴たけなわの中、高須耕一理事兼湖南支部長が閉会のことばを述べた。

会の最後に戸田組合長が、知事から高い評価を得た「海老せん」について言及。「霞ヶ浦の川エビの製品化を目指し開発した商品で、当初はブランド化を目指し加工組合として販売していたもの。茨城のアンテナショップでも大変人気を集めている。価値があるものはいつかお客様に分かってもらえると思うので、是非、皆様新しいことにチャレンジしてほしい、本日は本当に有難うございました」と呼びかけ交流会は閉会した。

【2023(令和5)年3月1日第5121号1,5面】

霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合(戸田廣組合長)は2月24日、茨城県土浦市の料亭「霞月楼」にて新春交流会を開催した。

コロナ禍により2019年以来4年ぶりの開催となった同会には、茨城県の大井川和彦知事をはじめ多数の県関係者、土浦市の安藤真理子市長が出席。霞ヶ浦北浦水産加工業のさらなる発展のため未来に向けた活発な意見交換が行われた。

交流会は邉田和夫代表理事副組合長の開会のことばで幕開け。挨拶に立った戸田組合長は「久々の開催となり、この機会をずっと心待ちにしていた。本当に有難い機会」と出席者に御礼を述べた後、霞ヶ浦の現状を報告。「ここ2年程、我々霞ヶ浦の前浜の漁が悪く、ずっとここのままだとは思っていないが非常に難しい時期に来ている。会員の中でも色々なお話をさせて頂くが、何か変わるものを探さないと前に進まない。コロナのせいにするのは止めようと、組合でも前向きに活動していくことを心掛けている」と述べた。

また、東京の茨城県アンテナショップのイベントがコロナ禍により開催できていないことを挙げ、「そろそろコロナに負けていられないので県の幹部の皆様にお世話になりながら、そのようなイベントも今年は企画したいと思っている。前向きに頑張っていきますのでよろしくお願いします」と協力を呼びかけた。

続いて大井川知事が挨拶。「霞ヶ浦北浦の漁獲高については、我々も数年間、頭を痛めており、原因分析などをしているが、なかなか推測の域を出ないというのが正直なところで、難しい問題となっていると認識している。その中で、出来ることをしっかり考えており、県庁内でも大変な努力をしてもらっていることをご理解頂きたい」と報告した。

県の取組について、「ブランド化など高く売るための努力の他、養殖による水産資源の維持や活性化が出来ないかということも考えている。水温の問題への対策も検討し、試行錯誤している」と紹介。「なかなか決め手がなく皆様も大変苦しい状況であると思うが何とか光を探し、霞ヶ浦北浦を後々の子孫にまで、水産資源の豊富な湖として、遺して行けるように最大限の努力をしていきたいと思っている。戸田組合長がお話しされたように、前向きに色々なことを考えていくことが一番大事だと思う」と力を込めた。

また、前回の新春懇談会の際に、戸田組合長から贈られた“海老せん”の味わいに感動したエピソードを披露。「あの海老せんのような素晴らしい製品を付加価値を付けて販売していくことも我々の目指すところで、是非プロモーションさせて頂きたい」と呼びかけた。

安藤土浦市長は「茨城の宝と言える湖である霞ヶ浦北浦でとれた魚を加工して頂き、食生活が変わって来ている中、皆様の果たして頂いている役割は本当に大きいと思う。色々なご苦労があるとお聞きしているが、県でも儲かる水産業、農業を旗振りをして頂いており、本当にそうなって来ているので、私達も大いに期待している。今年も皆様と一緒に進んでいければと思っているので、よろしくお願いします」と挨拶した。

来賓紹介では、当日出席した、茨城県農林水産部長の上野昌文氏、茨城県農林水産部次長兼漁政課長の青木雅志氏、茨城県農林水産部水産振興課長の川野辺誠氏、霞ケ浦北浦水産事務所長の小曽戸誠氏が紹介された。

懇親会は小沼和幸代表理事副組合長の乾杯発声で開宴。県関係者が現在の取組の報告を踏まえて挨拶するなど、出席者が幅広く情報交換を行った。宴たけなわの中、高須耕一理事兼湖南支部長が閉会のことばを述べた。

会の最後に戸田組合長が、知事から高い評価を得た「海老せん」について言及。「霞ヶ浦の川エビの製品化を目指し開発した商品で、当初はブランド化を目指し加工組合として販売していたもの。茨城のアンテナショップでも大変人気を集めている。価値があるものはいつかお客様に分かってもらえると思うので、是非、皆様新しいことにチャレンジしてほしい、本日は本当に有難うございました」と呼びかけ交流会は閉会した。

【2023(令和5)年3月1日第5121号1,5面】

「ねぶた漬」で知られるヤマモト食品株式会社(山本浩平社長、青森県青森市)は、昨年11月に開催された第33回全国水産加工品総合品質審査会(主催:全国水産加工業協同組合連合会)において、「あかもくわさび醤油漬」が水産庁長官賞を受賞。2月10日に都内ホテルで表彰式が行われ、山本社長が表彰を受けた。

「あかもくわさび醤油漬」は、ミネラルなどの豊富な栄養素を含んだ話題の海藻あかもくを、ツーンとする辛さが特徴のわさび醤油味に仕上げた商品。国産の天然あかもくを使用している。

あかもくのねばりとシャキシャキ食感、わさび醤油の爽やかな辛味がやみつきになる。ご飯のおかずやお酒のおつまみにもピッタリな味わいとなっている。

【2023(令和5)年3月1日第5121号5面】

ヤマモト食品 HP

http://www.yamamoto-foods.co.jp/

「あかもくわさび醤油漬」は、ミネラルなどの豊富な栄養素を含んだ話題の海藻あかもくを、ツーンとする辛さが特徴のわさび醤油味に仕上げた商品。国産の天然あかもくを使用している。

あかもくのねばりとシャキシャキ食感、わさび醤油の爽やかな辛味がやみつきになる。ご飯のおかずやお酒のおつまみにもピッタリな味わいとなっている。

【2023(令和5)年3月1日第5121号5面】

ヤマモト食品 HP

http://www.yamamoto-foods.co.jp/

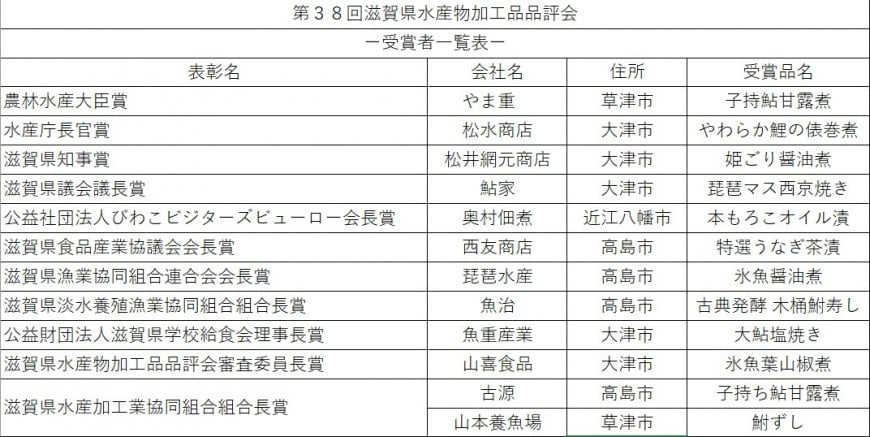

第38回滋賀水産物品評会

近江の食文化を広める 3年ぶりに待望の開催

審査委員長の澤田宣雄氏は「昨年は、琵琶湖システムが世界農業遺産に登録され、湖魚の繁殖環境の保全も評価された。今年の品評会では、本もろこや氷魚(鮎の稚魚)を使用した商品が多く並び、原料を確保できていることに安心した。皆様、商品をしっかり供給して、消費者に届けてください」とコメントした。

同組合の今井組合長は「前回は2020年に開催し、コロナ到来。3年ぶりの待ちに待った実施だ。近江の食文化を広めるきっかけ作りをしたいという願いを込めて行っている。観光需要も期待している」と、ポストコロナへの想いも語った。

農林水産大臣賞を受賞したやま重の山本重樹社長は、「自社の子持ち鮎甘露煮は、5時間以上の水炊きをしてから炊きあげ、手間を掛けている。噛めば噛むほどうまみを実感できる、自信の一品だ。ありがとうございます」と謝辞を述べた。

同社は衛生管理にも定評があり、山本社長は、滋賀県食品衛生協会で長年指導員を務め、令和2年度には食品衛生功労者として表彰を受けた実績を持つ。

審査委員長の澤田宣雄氏は「昨年は、琵琶湖システムが世界農業遺産に登録され、湖魚の繁殖環境の保全も評価された。今年の品評会では、本もろこや氷魚(鮎の稚魚)を使用した商品が多く並び、原料を確保できていることに安心した。皆様、商品をしっかり供給して、消費者に届けてください」とコメントした。

同組合の今井組合長は「前回は2020年に開催し、コロナ到来。3年ぶりの待ちに待った実施だ。近江の食文化を広めるきっかけ作りをしたいという願いを込めて行っている。観光需要も期待している」と、ポストコロナへの想いも語った。

農林水産大臣賞を受賞したやま重の山本重樹社長は、「自社の子持ち鮎甘露煮は、5時間以上の水炊きをしてから炊きあげ、手間を掛けている。噛めば噛むほどうまみを実感できる、自信の一品だ。ありがとうございます」と謝辞を述べた。

同社は衛生管理にも定評があり、山本社長は、滋賀県食品衛生協会で長年指導員を務め、令和2年度には食品衛生功労者として表彰を受けた実績を持つ。

【2023(令和5)年3月1日第5121号1、6面】