全漬連 外国人技能評価試験受検状況

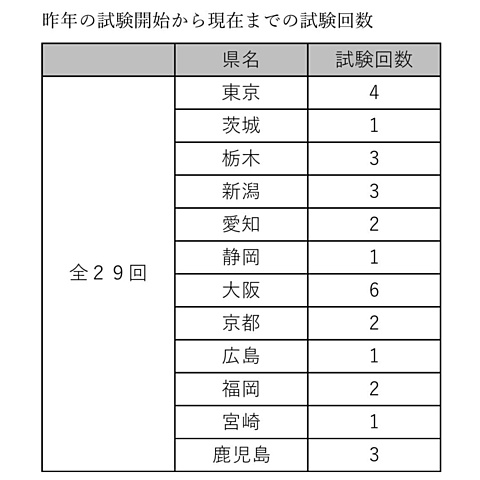

全国12都府県で計29回実施

全日本漬物協同組合連合会は4日、昨年から実施している外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)の受検状況を発表した。

試験回数は計29回で、全国12都府県で開催。最も多く試験を開催したのは大阪の6回で、東京の4回、栃木、新潟、鹿児島の3回と続いている。

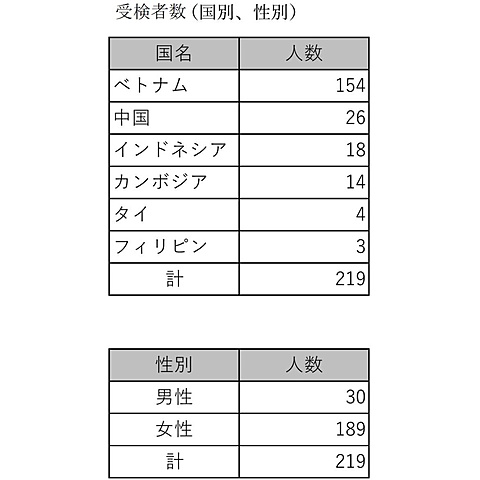

受検者数は計219人で、国別で見るとベトナムが最も多い154人。全体の約7割を占めている。続いて中国の26人、インドネシアの18人、カンボジアの14人となっている。

性別は女性が189人で約86%、男性が30人となっている。

受検者は219名全員が合格(再試験での合格者を含む)。試験は全て初級試験。今月3日に栃木県で実施された試験が年内最後となっている。

【2020(令和2)年12月11日第5042号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

全日本漬物協同組合連合会は4日、昨年から実施している外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)の受検状況を発表した。

試験回数は計29回で、全国12都府県で開催。最も多く試験を開催したのは大阪の6回で、東京の4回、栃木、新潟、鹿児島の3回と続いている。

受検者数は計219人で、国別で見るとベトナムが最も多い154人。全体の約7割を占めている。続いて中国の26人、インドネシアの18人、カンボジアの14人となっている。

性別は女性が189人で約86%、男性が30人となっている。

受検者は219名全員が合格(再試験での合格者を含む)。試験は全て初級試験。今月3日に栃木県で実施された試験が年内最後となっている。

【2020(令和2)年12月11日第5042号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

栃木県で7名が受検

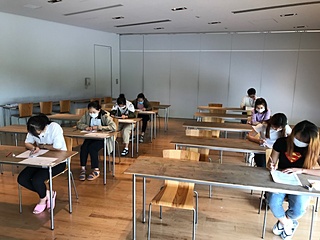

全日本漬物協同組合連合会は3日、関東ブロックの栃木県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の加盟企業1社から7名が受検。栃木県では今回が3回目の実施となった。

栃木市の吹上公民館で行われた試験には、実習生を受け入れている漬物メーカーからベトナム人の女性7名が受検。佐藤洋介氏が主席試験委員、小澤雅恵氏と加藤康宏氏の2名が試験委員を務めた。佐藤氏が主席試験委員を務めるのは2回目。

学科試験、判断等試験、実技(作業)試験はいずれも佐藤主席試験委員から通訳を介して試験手順の説明が行われ、滞りなく進行。問題なく終了となった。

佐藤主席試験委員は、「私は2回目の主席試験委員だったこともあり、スムーズに進行することができた。実習生の方はすでに日本で働いているということもあって、日本語の説明でも理解しているようだった。全員が意欲的に試験に臨んでいて、実習生のモチベーションにつながれば、試験の意義も大きくなる」と語った。

【2020(令和2)年12月11日第5042号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

全日本漬物協同組合連合会は3日、関東ブロックの栃木県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の加盟企業1社から7名が受検。栃木県では今回が3回目の実施となった。

栃木市の吹上公民館で行われた試験には、実習生を受け入れている漬物メーカーからベトナム人の女性7名が受検。佐藤洋介氏が主席試験委員、小澤雅恵氏と加藤康宏氏の2名が試験委員を務めた。佐藤氏が主席試験委員を務めるのは2回目。

学科試験、判断等試験、実技(作業)試験はいずれも佐藤主席試験委員から通訳を介して試験手順の説明が行われ、滞りなく進行。問題なく終了となった。

佐藤主席試験委員は、「私は2回目の主席試験委員だったこともあり、スムーズに進行することができた。実習生の方はすでに日本で働いているということもあって、日本語の説明でも理解しているようだった。全員が意欲的に試験に臨んでいて、実習生のモチベーションにつながれば、試験の意義も大きくなる」と語った。

【2020(令和2)年12月11日第5042号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

ベトナム人2名が初級を受検

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は18日、静岡市の株式会社田丸屋本店静岡工場で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施し、計2名のベトナム人実習生が受検した。

静岡県での同試験の実施は初で、当日は静岡県漬物商工業協同組合(望月啓行理事長)の森下昌治専務理事が主席試験委員、鈴木誠事務局長が試験委員を務めた。

試験は学科試験が10時30分から、判断等試験が11時40分から、実技試験が12時30分から行われ全て滞りなく進行した。

森下主席試験委員は「初めて試験委員を務めたが、実習生がしっかりと勉強して臨み、その優秀さに感心した。無事試験を実施することができて良かった」と語った。

【2020(令和2)年11月21日第5040号2面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

製造品目に応じ出題分ける

【大阪支社】全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)の行う農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)が、1日に京都市の食文化ミュージアムあじわい館、7日に広島市の留学生会館で実施された。

京都での実施は2回目となる。今回は浅漬・キムチメーカーと奈良漬メーカーの技能実習生計5名が受検した。京都府漬物協同組合の森義治理事長が主席試験委員を、林野雅史氏、林洋一氏、辻博文氏、富川恭裕氏が試験委員を務めた。

漬物製造業務に関する知識を問う「判断等試験」では、浅漬・キムチと奈良漬について、それぞれ別の問題が出題された。森理事長は「実習先で学んでいることを試験で確認でき、実習生にとっても有益。安心して試験を受けられるよう円滑な進行を今後も心がける」と手応えを語った。

また初めての実施となった広島では、浅漬・キムチメーカー2社から計6名が受検した。主席試験委員は広島県漬物製造業協同組合の山本千曲理事長が務め、試験委員は林野氏、辻氏と沖本克也氏が務めた。

山本理事長は「課題としていた会場や試験委員の確保ができ、今日も滞りなく実施できた。今後は広島開催を増やしていけそうだ」とした。また実習生に対しては「新型コロナで大変な状況下で日本にいる皆様は不安も多いと思う。食品の衛生管理をしっかり学べば、感染リスクも下げることができるので勉強をさらに続けてください」と労いの言葉をかけた。

また今回、両会場のサポートに駆けつけ、全漬連の外国人技能実習制度の担当委員長も務める林野氏(大阪府漬物事業協同組合理事長)は「試験に合格すれば実習期間を3年に延長できることから受検企業は今後も増える」と見通しを示した。

なおいずれの会場でも、試験委員は問題文を日本語で読み上げることから、唾液の飛散防止のためマスクやフェイスシールドを着用するなど新型コロナ対策を徹底し、規定の内容を実施した。

【2020(令和2)年11月11日第5039号10面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

鹿児島、東京、新潟で実施

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は、全国3カ所で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。

九州ブロックでは3日13時30分より、鹿児島市の谷山市民会館で技能実習評価試験(初級)を実施。鹿児島県の本漬メーカー1社から2名(ベトナム人)、宮崎県の沢庵メーカー1社から3名(インドネシア人)、同じく宮崎県の沢庵メーカー1社から1名(ベトナム人)の計6名が受検した。

鹿児島県漬物商工業協同組合(中園雅治理事長)が運営に当たり、主席試験委員を堂園春樹氏、試験委員を中園理事長、小川裕次氏、堂園健二氏が務めた。

鹿児島ではこれで3回目の実施となり、堂園主席試験委員は「改善点も見えてきたので、全漬連に提案したいと思う」と語っている。

また、東京では6日13時30分より、男女共同参画推進センター(東京都江東区)において技能実習評価試験(初級)が実施された。東京都漬物事業協同組合(籠島正直理事長)加盟の浅漬メーカー1社から2名(ベトナム人)、千葉県漬物工業協同組合(古宮真一理事長)加盟の浅漬メーカー1社から2名(インドネシア人)、群馬県の調味漬製造メーカー1社から2名(ベトナム人)の計6名が受検した。

主席試験委員を関口悟氏、試験委員を中村秀一郎氏、木下進氏(全国漬物検査協会)が務め、全漬連の真野康彦専務理事、鎌田洋行氏が運営に当たった。東京での実施はこれで4回目となったが、関口主席試験委員は「受検生が真剣に取り組んでくれて、スムーズに進行できて良かった」としている。

新潟でも6日に新潟市の生涯学習センター(クロスパルにいがた)で技能実習評価試験(初級)が実施された。

本漬と沢庵メーカーの2社から計4名のベトナム人実習生が受検。新潟県漬物工業協同組合(髙口和則理事長)の佐藤克成副理事長が主席試験委員、佐久間大輔副理事長が試験委員、事務局の長谷淳氏が運営に当たった。

13時30分から開始された学科・判断等試験、実技試験は予定通り終了した。

【2020(令和2)年10月11日第5036号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は、全国3カ所で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。

九州ブロックでは3日13時30分より、鹿児島市の谷山市民会館で技能実習評価試験(初級)を実施。鹿児島県の本漬メーカー1社から2名(ベトナム人)、宮崎県の沢庵メーカー1社から3名(インドネシア人)、同じく宮崎県の沢庵メーカー1社から1名(ベトナム人)の計6名が受検した。

鹿児島県漬物商工業協同組合(中園雅治理事長)が運営に当たり、主席試験委員を堂園春樹氏、試験委員を中園理事長、小川裕次氏、堂園健二氏が務めた。

鹿児島ではこれで3回目の実施となり、堂園主席試験委員は「改善点も見えてきたので、全漬連に提案したいと思う」と語っている。

また、東京では6日13時30分より、男女共同参画推進センター(東京都江東区)において技能実習評価試験(初級)が実施された。東京都漬物事業協同組合(籠島正直理事長)加盟の浅漬メーカー1社から2名(ベトナム人)、千葉県漬物工業協同組合(古宮真一理事長)加盟の浅漬メーカー1社から2名(インドネシア人)、群馬県の調味漬製造メーカー1社から2名(ベトナム人)の計6名が受検した。

主席試験委員を関口悟氏、試験委員を中村秀一郎氏、木下進氏(全国漬物検査協会)が務め、全漬連の真野康彦専務理事、鎌田洋行氏が運営に当たった。東京での実施はこれで4回目となったが、関口主席試験委員は「受検生が真剣に取り組んでくれて、スムーズに進行できて良かった」としている。

新潟でも6日に新潟市の生涯学習センター(クロスパルにいがた)で技能実習評価試験(初級)が実施された。

本漬と沢庵メーカーの2社から計4名のベトナム人実習生が受検。新潟県漬物工業協同組合(髙口和則理事長)の佐藤克成副理事長が主席試験委員、佐久間大輔副理事長が試験委員、事務局の長谷淳氏が運営に当たった。

13時30分から開始された学科・判断等試験、実技試験は予定通り終了した。

【2020(令和2)年10月11日第5036号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

大阪と宮崎で実習生試験

感染対策にフェイスシールドも

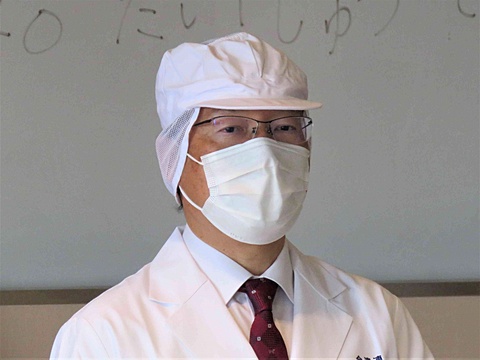

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は13日、大阪市中央卸売市場本場で農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。今回受検したのは、梅干メーカー、たくあん2社の実習生7名(ベトナム出身5名、中国出身2名)。主席試験委員を和歌山県漬物組合連合会の杉本宗一理事長が、試験委員は林野雅史氏、辻博文氏が務めた。

試験委員は問題文を日本語で読み上げることから、唾液の飛散防止のためマスクに加えフェイスシールドを着用するなど新型コロナ対策を徹底した上で実施した。

主席試験委員を務めた杉本理事長は「今後は大阪以外の地域でも試験が増えていく。スムーズな進行により実習生の方々が安心して受検できるよう努めていきたい」と話した。

感染対策にフェイスシールドも

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は13日、大阪市中央卸売市場本場で農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。今回受検したのは、梅干メーカー、たくあん2社の実習生7名(ベトナム出身5名、中国出身2名)。主席試験委員を和歌山県漬物組合連合会の杉本宗一理事長が、試験委員は林野雅史氏、辻博文氏が務めた。

試験委員は問題文を日本語で読み上げることから、唾液の飛散防止のためマスクに加えフェイスシールドを着用するなど新型コロナ対策を徹底した上で実施した。

主席試験委員を務めた杉本理事長は「今後は大阪以外の地域でも試験が増えていく。スムーズな進行により実習生の方々が安心して受検できるよう努めていきたい」と話した。

宮崎県でも外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験が13日10時より、宮崎市の中央公民館で実施された。

宮崎県漬物協同組合(大久保次郎理事長)の加盟企業5社から計21名が受検した。宮崎ではコロナの影響で数度の延期があり、今回が初の開催となった。

主席試験委員を宮崎県漬物協同組合の大久保理事長が務め、試験委員を佐藤茂廣氏、大久保光氏、佐藤仁氏、近藤友則氏の4名が務めた。その他、補助員として同組合の梅元寿敏専務理事、茶原忠昭氏らが運営に当たった。

受検生の国籍内訳は、ベトナム人が18名、インドネシア人が3名。試験は滞りなく終了し、大久保理事長は、「コロナの影響で会場が使えず延期となっていたが、無事に実施できてほっとしている」と語った。

【2020(令和2)年9月21日第5034号1面】

宮崎県漬物協同組合(大久保次郎理事長)の加盟企業5社から計21名が受検した。宮崎ではコロナの影響で数度の延期があり、今回が初の開催となった。

主席試験委員を宮崎県漬物協同組合の大久保理事長が務め、試験委員を佐藤茂廣氏、大久保光氏、佐藤仁氏、近藤友則氏の4名が務めた。その他、補助員として同組合の梅元寿敏専務理事、茶原忠昭氏らが運営に当たった。

受検生の国籍内訳は、ベトナム人が18名、インドネシア人が3名。試験は滞りなく終了し、大久保理事長は、「コロナの影響で会場が使えず延期となっていたが、無事に実施できてほっとしている」と語った。

【2020(令和2)年9月21日第5034号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

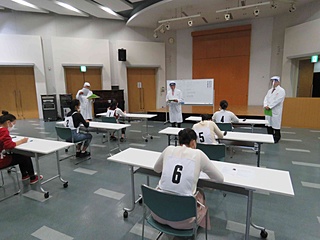

栃木県で実施し7名受検

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は9日、関東ブロックの栃木県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の加盟企業2社から7名が受検した。栃木県では今回が2回目の実施となった。

栃木市の「吹上公民館」で行われた試験には実習生を受け入れている漬物メーカー2社からタイ人の女性4名、中国人の男性3名の計7名が受検。主席試験委員を大橋正樹氏が務め、試験委員を久富啓邦氏、岡島芳幸氏の2名が務めた。

試験は、予定時間を少し早めて開始され、まず大橋主席試験委員から試験手順の説明が行われた。タイ語の通訳はスマホでタイ本国とネットを通して行われ、秋本理事長夫人の真由美さんが通訳補助を務めた。中国語の通訳は、実習生斡旋業のテクニカルインターンサポート株式会社TIS石岡研修センターの庄司美希副センター長が務めた。

続いて行われた学科・判断等試験と、休憩後の実技(作業)試験も日本語で書かれた内容を試験官が読み上げ、それに沿って行う形式で実施された。試験は滞りなく進行し、15時過ぎに終了。大橋主席試験委員は「極めて順調に終了して良かった。今後3回、4回と実施していけば、よりスムーズに行えるようになるだろう」と語った。

【2020(令和2)年9月11日第5033号2面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は9日、関東ブロックの栃木県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の加盟企業2社から7名が受検した。栃木県では今回が2回目の実施となった。

栃木市の「吹上公民館」で行われた試験には実習生を受け入れている漬物メーカー2社からタイ人の女性4名、中国人の男性3名の計7名が受検。主席試験委員を大橋正樹氏が務め、試験委員を久富啓邦氏、岡島芳幸氏の2名が務めた。

試験は、予定時間を少し早めて開始され、まず大橋主席試験委員から試験手順の説明が行われた。タイ語の通訳はスマホでタイ本国とネットを通して行われ、秋本理事長夫人の真由美さんが通訳補助を務めた。中国語の通訳は、実習生斡旋業のテクニカルインターンサポート株式会社TIS石岡研修センターの庄司美希副センター長が務めた。

続いて行われた学科・判断等試験と、休憩後の実技(作業)試験も日本語で書かれた内容を試験官が読み上げ、それに沿って行う形式で実施された。試験は滞りなく進行し、15時過ぎに終了。大橋主席試験委員は「極めて順調に終了して良かった。今後3回、4回と実施していけば、よりスムーズに行えるようになるだろう」と語った。

【2020(令和2)年9月11日第5033号2面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

九州・福岡県で7名受検

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一理事長)主管の外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験が8月22日、九州ブロック・福岡県で実施された。ソーシャルディスタンス確保など感染症対策が充分に行われ、福岡県漬物工業協同組合(鶴泰博理事長)加盟の2社から計7名が受検した。

福岡県筑後市の「九州芸文館」で行われた試験には、県内で実習生を受け入れている漬物製造業者から4名、高菜漬製造業者から3名、いずれもベトナム人の計7名。主席試験委員を福岡県漬物組合の鶴理事長、試験委員を河野大輔氏、鶴裕介氏がそれぞれ務めた。なお、福岡での外国人試験実施は今回で2回目。

試験は学科・判断等試験と実技(作業)試験で、学科・判断等試験は日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式。2社に実習生を斡旋している管理団体から2名の通訳が同行し、交代で試験問題を翻訳した。実技(作業)試験も同様に日本語で書かれた手順書を試験官が読み上げて通訳が翻訳し、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験結果は監理団体へ通達され不合格者は1回のみ再試験を受けることが可能。初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され技能実習2号として2、3年目の実習に臨むことができるようになる。

鶴理事長は、「試験を2回実施したので、要領は分かってきた。今後の試験実施にも対応できるようにしていきたい」としている。

なお九州ブロック管内ではこの後、9月13日に宮崎で外国人技能実習生対象の技能実習評価試験が実施される予定である。

【2020(令和2)年9月1日第5032号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一理事長)主管の外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験が8月22日、九州ブロック・福岡県で実施された。ソーシャルディスタンス確保など感染症対策が充分に行われ、福岡県漬物工業協同組合(鶴泰博理事長)加盟の2社から計7名が受検した。

福岡県筑後市の「九州芸文館」で行われた試験には、県内で実習生を受け入れている漬物製造業者から4名、高菜漬製造業者から3名、いずれもベトナム人の計7名。主席試験委員を福岡県漬物組合の鶴理事長、試験委員を河野大輔氏、鶴裕介氏がそれぞれ務めた。なお、福岡での外国人試験実施は今回で2回目。

試験は学科・判断等試験と実技(作業)試験で、学科・判断等試験は日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式。2社に実習生を斡旋している管理団体から2名の通訳が同行し、交代で試験問題を翻訳した。実技(作業)試験も同様に日本語で書かれた手順書を試験官が読み上げて通訳が翻訳し、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験結果は監理団体へ通達され不合格者は1回のみ再試験を受けることが可能。初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され技能実習2号として2、3年目の実習に臨むことができるようになる。

鶴理事長は、「試験を2回実施したので、要領は分かってきた。今後の試験実施にも対応できるようにしていきたい」としている。

なお九州ブロック管内ではこの後、9月13日に宮崎で外国人技能実習生対象の技能実習評価試験が実施される予定である。

【2020(令和2)年9月1日第5032号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

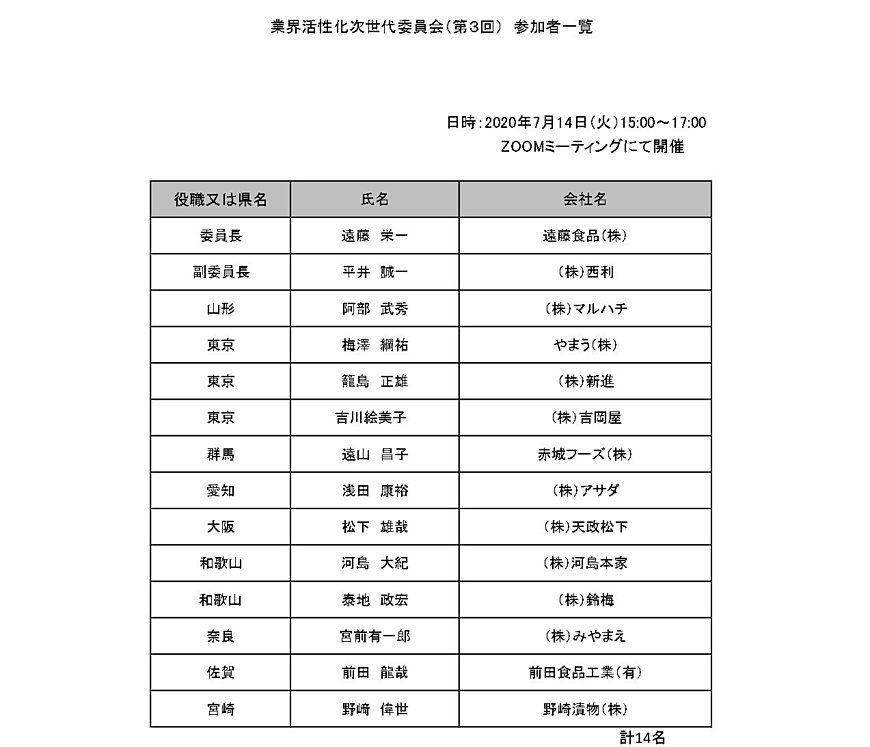

Web会議に14名参加 コロナ対応策など意見交換

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)の業界活性化次世代委員会(秋本大典担当副会長、遠藤栄一委員長)は14日、第3回会議をWebで開催。14名が参加した。同委員会は昨年9月に第1回目の会議を東京の全漬連事務所で実施し、第2回目は京都で研修会を開催。第3回目は東京で開催予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、Zoomを活用したWeb会議に切り替えての開催となった。議題はコロナ禍における各委員の現状報告と今後の対策で、漬物は健康に寄与できる発酵食品であることや塩分などの情報を消費者に正しく伝えていくことの重要性が改めて示された。

【家庭用製品の売れ行き】①東京の売上は昨年と変わらない。②4~6月家庭用製品の売上はプラス。③例年1番の繁忙期である年末を越える忙しさだった。④3月~4月は売上がアップ。5月は横ばい。

【業務用の売れ行き】①売上はコロナの影響で落ち込んだが、7月からは前年対比プラスで推移している。②3月から業務用、対面販売用製品売上は激減。また、原料入荷制限も重なり売上は昨対を割った。③4~5月の売上が厳しかった。

④3月は低迷したが、徐々に回復傾向にある。家庭用製品と合わせると売上は前年比若干プラス。⑤売上は全社で見ると前年に少し届かなかった。⑥業務用が多いため厳しい状況だった。

【原料】①梅は今までにないほどの不作。過去に無い大不作の年である。

【コロナ対策】①アフターコロナを見据えて動画を作成。営業活動に有効活用できた。製品の作り方を動画で伝えることで商談の成功率も上がり効果を実感。新しい発見だった。②コロナによって営業担当者の意識に変化が見られた。テレワークを通してサンプルの事前送付を行うなど、バイヤーさんとのコミュニケーションを深めることができ、昨年を超える成果を出すことができた。生産体制の見直し、生産能力を上げるための取り組みを実施した。③ネット販売の強化、フェイスブックでの情報発信を積極的に行った。社内ミーティングを活発に行い、社内の組織活性化に努めた。保育園の管理栄養士の方と共同で、子供たちに漬物を食べてもらう機会を増やしてもらう取り組みを行っている。④自社内の施設を見直し、きれいにしたことで、社員の自発的な動きが見られるようになった。⑤求人の応募が急増(コロナにより食品業界への安心性、価値の向上が考えられる)。メディアでのキムチ紹介と原料調達不足が重なり、営業事務でパンクが発生。⑥電話やウェブを活用し社内での見直しを行った。⑦緊急事態宣言前からのテレワーク導入、フレックスタイム、スーパークールビズを取り入れて働く環境の改善。社内改革に力を入れている。⑧ネット通販を開始した。⑨在宅の環境整備に苦戦した。⑩工場見学中止の代わりに、自宅配送や企画の提案を積極的に行った。⑪オンライン販売での進め方が必須。

【今後の対応策】①業界活性化に向けて、総会や業界紙での活動内容開示を積極的に行っていきたい。②量販店向けの製品作り(特に惣菜)、アレンジメニューのきく商品開発に力を入れていきたい。③現在の客層は年齢が高い。次世代消費者を意識した取り組みを行っていきたい。商品開発の際の着眼点(ターゲット層やPRポイント等)をどこに置いているのか、情報交換を行っていきたい。④漬物を残すために価値を上げ、積極的にPRしていきたい。⑤コロナ禍での漬物をどのように残していくか、仮説を立て取り組んでいきたい。⑥フェイスブックやインスタの開始も検討している。⑦世代活性化委員の活動として海外視察の意見もあったが方針を変える必要がある。免疫をキーワードにPRするのが効果的なのではないか。また、漬物が持つ〝発酵の力〟の認知が少ないので広めていきたい、併せて〝塩分は敵〟を打破する取り組みを行っていただきたい。

◆平井副委員長

「一般的には少し価格設定の高いものが売れない傾向にある。医療と食が好調産業のように感じる。医食同源を日本人の文化の中に残していくような取り組みを行っていきたい。料理人の方々に和食の概念や漬物のことを伝えたい。また、漬物の塩分が高いという間違った認識について、管理栄養士の方々と組んで活動して認識を変えることが大事。漬物業界では今後広報力の強化、ネット販売への注力が必須であると考える。漬物=発酵食品との認識が少なく、同じ発酵食品であるヨーグルトの認知度と大きな差がある。この違いは今までの広報活動の差にあると考えている」

◆遠藤委員長

「今回はコロナ禍の中で、集まることができず、平井副委員長からの提案もあってWeb会議を開催した。生姜塩蔵価格は、畑の状況にもよるが昨年の倍になることが見込まれる。コロナの影響もあり原料調達が難しくなってきている。社員には売上が落ちても諦めず、我慢する姿勢が大事だと伝えている。次世代活性化委員会は、全国から優秀な方々が集まっている。各委員においてはコロナ禍でも前向きに頑張っている事が分かった。大変な状況はみんな同じ。この様な時期だからこそ、各委員の意見や取組をヒントにピンチをチャンスに変える時だと思う。

【食料新聞デジタル 令和2(2020)年7月30日号】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)の業界活性化次世代委員会(秋本大典担当副会長、遠藤栄一委員長)は14日、第3回会議をWebで開催。14名が参加した。同委員会は昨年9月に第1回目の会議を東京の全漬連事務所で実施し、第2回目は京都で研修会を開催。第3回目は東京で開催予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、Zoomを活用したWeb会議に切り替えての開催となった。議題はコロナ禍における各委員の現状報告と今後の対策で、漬物は健康に寄与できる発酵食品であることや塩分などの情報を消費者に正しく伝えていくことの重要性が改めて示された。

【家庭用製品の売れ行き】①東京の売上は昨年と変わらない。②4~6月家庭用製品の売上はプラス。③例年1番の繁忙期である年末を越える忙しさだった。④3月~4月は売上がアップ。5月は横ばい。

【業務用の売れ行き】①売上はコロナの影響で落ち込んだが、7月からは前年対比プラスで推移している。②3月から業務用、対面販売用製品売上は激減。また、原料入荷制限も重なり売上は昨対を割った。③4~5月の売上が厳しかった。

④3月は低迷したが、徐々に回復傾向にある。家庭用製品と合わせると売上は前年比若干プラス。⑤売上は全社で見ると前年に少し届かなかった。⑥業務用が多いため厳しい状況だった。

【原料】①梅は今までにないほどの不作。過去に無い大不作の年である。

【コロナ対策】①アフターコロナを見据えて動画を作成。営業活動に有効活用できた。製品の作り方を動画で伝えることで商談の成功率も上がり効果を実感。新しい発見だった。②コロナによって営業担当者の意識に変化が見られた。テレワークを通してサンプルの事前送付を行うなど、バイヤーさんとのコミュニケーションを深めることができ、昨年を超える成果を出すことができた。生産体制の見直し、生産能力を上げるための取り組みを実施した。③ネット販売の強化、フェイスブックでの情報発信を積極的に行った。社内ミーティングを活発に行い、社内の組織活性化に努めた。保育園の管理栄養士の方と共同で、子供たちに漬物を食べてもらう機会を増やしてもらう取り組みを行っている。④自社内の施設を見直し、きれいにしたことで、社員の自発的な動きが見られるようになった。⑤求人の応募が急増(コロナにより食品業界への安心性、価値の向上が考えられる)。メディアでのキムチ紹介と原料調達不足が重なり、営業事務でパンクが発生。⑥電話やウェブを活用し社内での見直しを行った。⑦緊急事態宣言前からのテレワーク導入、フレックスタイム、スーパークールビズを取り入れて働く環境の改善。社内改革に力を入れている。⑧ネット通販を開始した。⑨在宅の環境整備に苦戦した。⑩工場見学中止の代わりに、自宅配送や企画の提案を積極的に行った。⑪オンライン販売での進め方が必須。

【今後の対応策】①業界活性化に向けて、総会や業界紙での活動内容開示を積極的に行っていきたい。②量販店向けの製品作り(特に惣菜)、アレンジメニューのきく商品開発に力を入れていきたい。③現在の客層は年齢が高い。次世代消費者を意識した取り組みを行っていきたい。商品開発の際の着眼点(ターゲット層やPRポイント等)をどこに置いているのか、情報交換を行っていきたい。④漬物を残すために価値を上げ、積極的にPRしていきたい。⑤コロナ禍での漬物をどのように残していくか、仮説を立て取り組んでいきたい。⑥フェイスブックやインスタの開始も検討している。⑦世代活性化委員の活動として海外視察の意見もあったが方針を変える必要がある。免疫をキーワードにPRするのが効果的なのではないか。また、漬物が持つ〝発酵の力〟の認知が少ないので広めていきたい、併せて〝塩分は敵〟を打破する取り組みを行っていただきたい。

◆平井副委員長

「一般的には少し価格設定の高いものが売れない傾向にある。医療と食が好調産業のように感じる。医食同源を日本人の文化の中に残していくような取り組みを行っていきたい。料理人の方々に和食の概念や漬物のことを伝えたい。また、漬物の塩分が高いという間違った認識について、管理栄養士の方々と組んで活動して認識を変えることが大事。漬物業界では今後広報力の強化、ネット販売への注力が必須であると考える。漬物=発酵食品との認識が少なく、同じ発酵食品であるヨーグルトの認知度と大きな差がある。この違いは今までの広報活動の差にあると考えている」

◆遠藤委員長

「今回はコロナ禍の中で、集まることができず、平井副委員長からの提案もあってWeb会議を開催した。生姜塩蔵価格は、畑の状況にもよるが昨年の倍になることが見込まれる。コロナの影響もあり原料調達が難しくなってきている。社員には売上が落ちても諦めず、我慢する姿勢が大事だと伝えている。次世代活性化委員会は、全国から優秀な方々が集まっている。各委員においてはコロナ禍でも前向きに頑張っている事が分かった。大変な状況はみんな同じ。この様な時期だからこそ、各委員の意見や取組をヒントにピンチをチャンスに変える時だと思う。

【食料新聞デジタル 令和2(2020)年7月30日号】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

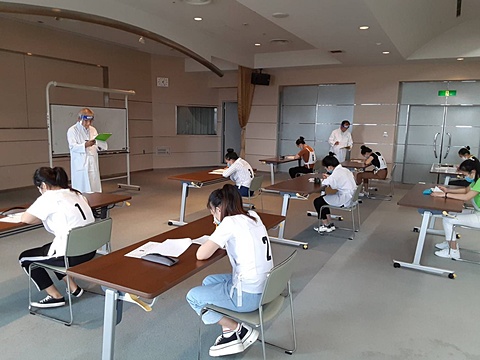

栃木県で実施し8名が受検

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は2日、関東ブロックの栃木県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の加盟企業1社から、8名が受検した。栃木県では、今回が初の実施となった。

栃木市の「吹上公民館」で行われた試験には実習生を受け入れている漬物メーカー1社から、ベトナム人の女性8名が受検した。全漬連事務局から真野康彦専務理事、鎌田洋行氏が運営にあたり、主席試験委員を佐藤洋介氏、試験委員を吉澤貴広氏、田口あゆみ氏が務めた。

試験は予定時間を少し早めて開始され、まず佐藤主席試験委員から試験手順の説明が通訳立会いのもと行われた。続いて行われた学科・判断等試験では、日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式で実施。

休憩後の実技(作業)試験では、日本語で書かれた手順を試験官が読み上げ、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験は全て予定通り進行し、滞りなく終了した。

【2020(令和2)年7月11日第5027号2面】

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は2日、関東ブロックの栃木県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の加盟企業1社から、8名が受検した。栃木県では、今回が初の実施となった。

栃木市の「吹上公民館」で行われた試験には実習生を受け入れている漬物メーカー1社から、ベトナム人の女性8名が受検した。全漬連事務局から真野康彦専務理事、鎌田洋行氏が運営にあたり、主席試験委員を佐藤洋介氏、試験委員を吉澤貴広氏、田口あゆみ氏が務めた。

試験は予定時間を少し早めて開始され、まず佐藤主席試験委員から試験手順の説明が通訳立会いのもと行われた。続いて行われた学科・判断等試験では、日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式で実施。

休憩後の実技(作業)試験では、日本語で書かれた手順を試験官が読み上げ、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験は全て予定通り進行し、滞りなく終了した。

【2020(令和2)年7月11日第5027号2面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

全漬連 外国人技能評価試験 鹿児島

九州・鹿児島県で10名受検

【福岡支局】全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は6月27日、九州ブロックの鹿児島県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。ソーシャルディスタンス確保など感染症対策が行われ、1社10名が受検した。

鹿児島市谷山市民会館で行われた試験には、県内で実習生を受け入れている沢庵メーカー1社から、インドネシア人6名、ベトナム人4名の計10名が受検した。鹿児島県での実施は、これで2回目となる。

主席試験委員は九州漬物協会の中園雅治会長、試験委員を堂園健二氏、堂園春樹氏、中園宗伴氏、上田純市氏が務めた。

試験は学科・判断等試験と実技(作業)試験で学科・判断等試験は日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式、実技(作業)試験は日本語で書かれた手順書を試験官が読み上げ、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験結果は監理団体へ通達され不合格者は1回のみ再試験を受けることが可能。初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され技能実習2号として2、3年目の実習に臨むことができるようになる。

中園会長は、「各社とも人材確保のため受検者が控えているようなので、積極的に試験を実施していきたい」としている。

なお九州ブロック管内では8月2日に宮崎で、8月22日に福岡で外国人技能実習生対象の技能実習評価試験が実施される予定。

【2020(令和2)年7月1日第5026号1面】

【福岡支局】全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は6月27日、九州ブロックの鹿児島県で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。ソーシャルディスタンス確保など感染症対策が行われ、1社10名が受検した。

鹿児島市谷山市民会館で行われた試験には、県内で実習生を受け入れている沢庵メーカー1社から、インドネシア人6名、ベトナム人4名の計10名が受検した。鹿児島県での実施は、これで2回目となる。

主席試験委員は九州漬物協会の中園雅治会長、試験委員を堂園健二氏、堂園春樹氏、中園宗伴氏、上田純市氏が務めた。

試験は学科・判断等試験と実技(作業)試験で学科・判断等試験は日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式、実技(作業)試験は日本語で書かれた手順書を試験官が読み上げ、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験結果は監理団体へ通達され不合格者は1回のみ再試験を受けることが可能。初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され技能実習2号として2、3年目の実習に臨むことができるようになる。

中園会長は、「各社とも人材確保のため受検者が控えているようなので、積極的に試験を実施していきたい」としている。

なお九州ブロック管内では8月2日に宮崎で、8月22日に福岡で外国人技能実習生対象の技能実習評価試験が実施される予定。

【2020(令和2)年7月1日第5026号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

東京・大阪で19名が受検

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は16日に東京、21日には大阪で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。両会場共にソーシャルディスタンスの確保などの感染症対策が行われ、計6社19名が受検した。

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は16日に東京、21日には大阪で外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。両会場共にソーシャルディスタンスの確保などの感染症対策が行われ、計6社19名が受検した。

[東京会場]

東京では16日、東京都江東区の男女共同参画推進センターで外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)が行われた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、東京で予定されていた3月と5月の試験は延期となり、東京では今年2月以来、3回目の開催となった。

今回は、関東エリアで実習生を受け入れている漬物メーカー4社から監理団体への申込みを受け、ベトナム人9名、中国人3名の計12名が受検。主席試験委員を関口悟氏、試験委員を中村秀一郎氏、丸山博史氏、鶴田健次氏、大橋正樹氏が務めた。

当日は、座席の間隔を空けてソーシャルディスタンスを確保し、体温検査、手の消毒、試験会場の換気を実施するなどの感染症対策がとられた。

試験は学科・判断等試験と実技(作業)試験で学科・判断等試験は日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式、実技(作業)試験は日本語で書かれた手順書を試験官が読み上げ、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験結果は監理団体へ通達され不合格者は1回のみ再試験を受けることが可能。初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され技能実習2号として2、3年目の実習に臨むことができるようになる。

試験実施にあたり、関口主席試験委員は「業界の人手不足もあり、外国人実習生を受入れる企業が増えてきている。これからは受入れ企業が漬物の良さを実習生に伝えていくことも大切になると思う。今回の試験のように受入れ後のチェック機能があることは、安全安心な食品づくりに繋がり、業界発展にも寄与していくのではないか」と感想を述べた。

今後は、6月に大阪と鹿児島、7月に栃木で外国人技能実習評価試験が実施される予定となっている。

東京では16日、東京都江東区の男女共同参画推進センターで外国人技能実習生を対象とした農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)が行われた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、東京で予定されていた3月と5月の試験は延期となり、東京では今年2月以来、3回目の開催となった。

今回は、関東エリアで実習生を受け入れている漬物メーカー4社から監理団体への申込みを受け、ベトナム人9名、中国人3名の計12名が受検。主席試験委員を関口悟氏、試験委員を中村秀一郎氏、丸山博史氏、鶴田健次氏、大橋正樹氏が務めた。

当日は、座席の間隔を空けてソーシャルディスタンスを確保し、体温検査、手の消毒、試験会場の換気を実施するなどの感染症対策がとられた。

試験は学科・判断等試験と実技(作業)試験で学科・判断等試験は日本語で書かれた問題を試験官が読み上げ、受検生が正誤を回答欄に記入する方式、実技(作業)試験は日本語で書かれた手順書を試験官が読み上げ、それに沿った作業を行う形式で実施された。

試験結果は監理団体へ通達され不合格者は1回のみ再試験を受けることが可能。初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され技能実習2号として2、3年目の実習に臨むことができるようになる。

試験実施にあたり、関口主席試験委員は「業界の人手不足もあり、外国人実習生を受入れる企業が増えてきている。これからは受入れ企業が漬物の良さを実習生に伝えていくことも大切になると思う。今回の試験のように受入れ後のチェック機能があることは、安全安心な食品づくりに繋がり、業界発展にも寄与していくのではないか」と感想を述べた。

今後は、6月に大阪と鹿児島、7月に栃木で外国人技能実習評価試験が実施される予定となっている。

[大阪会場]

【大阪支社】大阪では21日、大阪市中央卸売市場本場で農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。大阪での実施は今年2月以来となった。

今回受検したのは浅漬・キムチメーカー2社の実習生7名(カンボジア出身3名、中国出身4名)。主席試験委員を林野雅史氏が、試験委員は辻博文氏、杉本宗一氏が務め、河島歳明氏が立ち会い、規定の内容が滞りなく実施された。

最後は林野氏が実習生へ「新型コロナウイルスが世界中で広まり、皆様も心配な日々が続いていると思う。実習を通して、衛生に関するしっかりした知識を身に着け、健康に過ごしながら一緒に良い商品を作ろう」とねぎらいと激励の言葉を贈り、試験を終了した。

【2020(令和2)年6月22日第5025号1面】

今回受検したのは浅漬・キムチメーカー2社の実習生7名(カンボジア出身3名、中国出身4名)。主席試験委員を林野雅史氏が、試験委員は辻博文氏、杉本宗一氏が務め、河島歳明氏が立ち会い、規定の内容が滞りなく実施された。

最後は林野氏が実習生へ「新型コロナウイルスが世界中で広まり、皆様も心配な日々が続いていると思う。実習を通して、衛生に関するしっかりした知識を身に着け、健康に過ごしながら一緒に良い商品を作ろう」とねぎらいと激励の言葉を贈り、試験を終了した。

【2020(令和2)年6月22日第5025号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

ベトナム人、中国人、計8名

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は12日、男女共同参画推進センター(東京都江東区)で第6回となる農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。

外国人技能実習生を対象とした試験は昨年9月と12月に大阪で行われており、今年に入ってからは新潟、福岡で行われ東京では2回目の実施となった。今回は関東エリアで実習生を受け入れている企業(東京近郊、埼玉県等)から監理団体へ申請を受け、6カ月以上の実務経験を積んだベトナム人4名、中国人4名の8名が受検した。(沢庵、浅漬け製造に従事している実習生がそれぞれ2名、奈良漬けが4名)

主席試験委員を関口悟氏、試験委員を中村秀一郎氏、全漬検の佐藤惠氏、そして、全漬連の鎌田洋行氏、東漬協の小林秀氏が務めた。関口氏による試験内容に関する説明が通訳立会いのもと行われ、その後、通訳が退室後、試験へと移行。試験官が問題を読み上げる形式で行われ、試験は学科試験と実技試験(製作等作業試験・判断等試験)で、受検生は緊張の中、真剣な面持ちで試験に臨み、予定通り滞りなく日程を終了した。

結果は監理団体に送付され、不合格者は1回に限り再試験を受けることが可能となっている。今回の初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され、技能実習2号として2・3年目の実習が可能となる。

試験実施にあたり主席試験委員の関口氏は「昨年12月に続いて2回目の外国人技能実習試験だが、私たちも実習生に解り易く説明するよう心掛けているものの、実習生にとってはやはり日本語は難しいのではないかと感じる。それでも皆、真面目で一生懸命に取り組んでいる姿勢が窺える」と率直な感想を述べた。また、今後の各府県単位での試験開催が見据えられていることもあり、試験の在り方、負担を考慮するためにも申請のあった企業の協力等、効率的な運営を探っていく考えだ。

【2020(令和2)年2月24日第5012号3面】

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)は12日、男女共同参画推進センター(東京都江東区)で第6回となる農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を実施した。

外国人技能実習生を対象とした試験は昨年9月と12月に大阪で行われており、今年に入ってからは新潟、福岡で行われ東京では2回目の実施となった。今回は関東エリアで実習生を受け入れている企業(東京近郊、埼玉県等)から監理団体へ申請を受け、6カ月以上の実務経験を積んだベトナム人4名、中国人4名の8名が受検した。(沢庵、浅漬け製造に従事している実習生がそれぞれ2名、奈良漬けが4名)

主席試験委員を関口悟氏、試験委員を中村秀一郎氏、全漬検の佐藤惠氏、そして、全漬連の鎌田洋行氏、東漬協の小林秀氏が務めた。関口氏による試験内容に関する説明が通訳立会いのもと行われ、その後、通訳が退室後、試験へと移行。試験官が問題を読み上げる形式で行われ、試験は学科試験と実技試験(製作等作業試験・判断等試験)で、受検生は緊張の中、真剣な面持ちで試験に臨み、予定通り滞りなく日程を終了した。

結果は監理団体に送付され、不合格者は1回に限り再試験を受けることが可能となっている。今回の初級試験に合格した実習生は在留期間が更新され、技能実習2号として2・3年目の実習が可能となる。

試験実施にあたり主席試験委員の関口氏は「昨年12月に続いて2回目の外国人技能実習試験だが、私たちも実習生に解り易く説明するよう心掛けているものの、実習生にとってはやはり日本語は難しいのではないかと感じる。それでも皆、真面目で一生懸命に取り組んでいる姿勢が窺える」と率直な感想を述べた。また、今後の各府県単位での試験開催が見据えられていることもあり、試験の在り方、負担を考慮するためにも申請のあった企業の協力等、効率的な運営を探っていく考えだ。

【2020(令和2)年2月24日第5012号3面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org

業界発展のため連携強化

全日本漬物協同組合連合会(野﨑伸一会長)、一般社団法人全国漬物検査協会(西村信作会長)の漬物業界2団体は14日、東京都千代田区の松本楼にて2団体共催の新年賀詞交歓会を開催した。

冒頭、昨年逝去された元全漬連会長の秋本幸男氏、自民党漬物振興議員連盟会長の望月義夫氏の冥福を祈り黙祷が捧げられた。

全漬連の藤川研四郎専務理事の司会進行の下、挨拶に立った野﨑会長は、「令和になり世の中が少しずつ変化しているのを肌で感じるようになった。最も変わったのが消費者のニーズではないか。若い世代が増え、戦前・戦後の世代がだんだん少なくなり、価値観も変わってきている。我々業界もこの変化に対応しなければ持続的に発展していくことは不可能だと考えている。皆様方のご指導ご鞭撻の下、業界が一丸となり変革の時代に対応すべき改革を進めていかなければならない」と指摘した。

また全漬連事業に触れ、「外国人技能実習制度も今年から本格的に我々業界に貢献してくれるようになるのではないか。漬物グランプリも漬物のPRにさらに繋がるよう改革をした。浅漬・キムチ部門、本漬部門に分け、出品しやすいようにしたので、例年以上に盛り上がるよう取り組んでいきたい」と話した。

続いて、自民党漬物振興議員連盟幹事長を務める衆議院議員で自民党国会対策委員長の森山裕氏、農林水産省食料産業局食品製造課課長の東野昭浩氏、日本漬物産業同友会の宮前有一郎会長、日本食糧新聞社の平山勝己副社長が来賓挨拶を行った。

森山氏は「先ほど皆様と一緒にご冥福を祈らせて頂いたが、秋本様、また我々の仲間であった望月先生が昨年12月にご逝去された。望月先生とは非常に親しくお付き合いをさせて頂いており、望月先生から自分が会長をやるから、幹事長をやってくれと言われ、幹事長を務めさせて頂いた経緯もあるので、今後、漬物議連の先生方と相談しながら望月先生の気持ちをしっかりと受け止めて頑張っていきたい」とした。また、鹿児島の桜島大根の健康機能性が最近明らかになった例を挙げ、「それぞれの地域には、特産品を使用した漬物がたくさんあると思うので、どのような機能や特徴があるのか消費者に伝えていくことが大切なことではないか。今年も議連に業界としての色々な要望をお寄せいただき、我々は農林水産省を始めとする関係役所と協議をさせて頂き、漬物業界の発展のために自民党として取り組んでいきたい」と話した。

東野氏は「今年、東京オリンピック、パラリンピックが開催されるが、漬物は世界に誇る我が国の伝統的な発酵食品。世界各国からお見えになる皆様方に日本の素晴らしい漬物を賞味して頂きたいと思っている。その先は輸出にもつなげて頂きたい。輸出に取り組んでいる食品加工業者の方々を対象に工場の設備、ラインの増築・新築される場合、半分補助金を出そうという予算取りをしている。この機会に是非とも輸出に向けて製造設備の拡充に取り組んで頂きたい」と制度の活用を促した。

宮前氏は「同友会のメンバーは若い世代が多いので、将来的に農産物原料の供給が続くのか非常に危惧している。そうした中で昨年、九州の沢庵メーカーの見学をさせて頂いたが、農家の方との密接さが漬物産業の素晴らしさだと感じると共に、農家の人々を支えきれる資本や力がまだ業界に足りないのではないかと感じた。これから温暖化や少子高齢化が進む中、皆さん口を揃えて話していたのは農作業を進めるための機械化の重要性。是非、行政の方にもお力添えを頂きたい」と語った。

来賓紹介に続き、一般社団法人全国漬物検査協会の西村会長による乾杯発声で開宴。業界関係者が行政出席者と情報交換を行った。中締めでは、全漬連の泰地武監事が昨秋、旭日双光章を受章したことについて御礼を述べ、閉会となった。

冒頭、昨年逝去された元全漬連会長の秋本幸男氏、自民党漬物振興議員連盟会長の望月義夫氏の冥福を祈り黙祷が捧げられた。

全漬連の藤川研四郎専務理事の司会進行の下、挨拶に立った野﨑会長は、「令和になり世の中が少しずつ変化しているのを肌で感じるようになった。最も変わったのが消費者のニーズではないか。若い世代が増え、戦前・戦後の世代がだんだん少なくなり、価値観も変わってきている。我々業界もこの変化に対応しなければ持続的に発展していくことは不可能だと考えている。皆様方のご指導ご鞭撻の下、業界が一丸となり変革の時代に対応すべき改革を進めていかなければならない」と指摘した。

また全漬連事業に触れ、「外国人技能実習制度も今年から本格的に我々業界に貢献してくれるようになるのではないか。漬物グランプリも漬物のPRにさらに繋がるよう改革をした。浅漬・キムチ部門、本漬部門に分け、出品しやすいようにしたので、例年以上に盛り上がるよう取り組んでいきたい」と話した。

続いて、自民党漬物振興議員連盟幹事長を務める衆議院議員で自民党国会対策委員長の森山裕氏、農林水産省食料産業局食品製造課課長の東野昭浩氏、日本漬物産業同友会の宮前有一郎会長、日本食糧新聞社の平山勝己副社長が来賓挨拶を行った。

森山氏は「先ほど皆様と一緒にご冥福を祈らせて頂いたが、秋本様、また我々の仲間であった望月先生が昨年12月にご逝去された。望月先生とは非常に親しくお付き合いをさせて頂いており、望月先生から自分が会長をやるから、幹事長をやってくれと言われ、幹事長を務めさせて頂いた経緯もあるので、今後、漬物議連の先生方と相談しながら望月先生の気持ちをしっかりと受け止めて頑張っていきたい」とした。また、鹿児島の桜島大根の健康機能性が最近明らかになった例を挙げ、「それぞれの地域には、特産品を使用した漬物がたくさんあると思うので、どのような機能や特徴があるのか消費者に伝えていくことが大切なことではないか。今年も議連に業界としての色々な要望をお寄せいただき、我々は農林水産省を始めとする関係役所と協議をさせて頂き、漬物業界の発展のために自民党として取り組んでいきたい」と話した。

東野氏は「今年、東京オリンピック、パラリンピックが開催されるが、漬物は世界に誇る我が国の伝統的な発酵食品。世界各国からお見えになる皆様方に日本の素晴らしい漬物を賞味して頂きたいと思っている。その先は輸出にもつなげて頂きたい。輸出に取り組んでいる食品加工業者の方々を対象に工場の設備、ラインの増築・新築される場合、半分補助金を出そうという予算取りをしている。この機会に是非とも輸出に向けて製造設備の拡充に取り組んで頂きたい」と制度の活用を促した。

宮前氏は「同友会のメンバーは若い世代が多いので、将来的に農産物原料の供給が続くのか非常に危惧している。そうした中で昨年、九州の沢庵メーカーの見学をさせて頂いたが、農家の方との密接さが漬物産業の素晴らしさだと感じると共に、農家の人々を支えきれる資本や力がまだ業界に足りないのではないかと感じた。これから温暖化や少子高齢化が進む中、皆さん口を揃えて話していたのは農作業を進めるための機械化の重要性。是非、行政の方にもお力添えを頂きたい」と語った。

来賓紹介に続き、一般社団法人全国漬物検査協会の西村会長による乾杯発声で開宴。業界関係者が行政出席者と情報交換を行った。中締めでは、全漬連の泰地武監事が昨秋、旭日双光章を受章したことについて御礼を述べ、閉会となった。

【2020(令和2)年1月20日第5008号1面】

全日本漬物協同組合連合会 http://www.tsukemono-japan.org