2019年12月30日・第5005号

菱富食品工業株式会社(富山県)

さくらますのかぶら寿し

菱富食品工業株式会社(頭川俊一社長、富山県高岡市)は北陸の有力漬物メーカー。浅漬、酢漬、キムチなど各種の漬物では地元食材を活かし、北陸の漬物売場に彩りを与えている。

一昨年(2017年)からは富山産さくらますを使った「かぶら寿し」「大根寿し」を投入し、富山の新名物への育成を狙っている。

さくらますは、サーモンに似た風味がありながら、より淡白で身がしまっておりかぶらとの相性は抜群。サーモンは近年の好きな寿司ネタランキングで上位をキープし、特に若年層からの人気が高い。他にはない独自性の高い商品で、新たな需要喚起が期待されており、関東のスーパーでも導入が増えている。今年の秋冬はさらに原料確保を強化し、拡大を目指す。

同社のかぶら寿しは麹を用いてしっかりと発酵させながらも、酸味や発酵臭を抑えた甘口の味わい。子供や、馴染みのない県外の人でも食べやすいのが特長だ。

また「かぶら寿し」で昔からの定番なのがブリ、サバを利用したもの。日本海で獲れるブリは濃厚な味で、地域を代表する冬の味覚として愛されている。サバは魚らしい野性味ある香りと糀の甘みで「富山のかぶら寿しと言えばサバ」と愛着を持つ人も少なくない。

この他、お惣菜感覚で楽しめると好評なのが、加賀野菜を使った甘酢漬け商品の2つ。「加賀れんこん」はシャキシャキの食感で食卓にアクセントを与えてくれる。一般的なれんこんよりもでんぷん質が多く粘り気があり甘酢との馴染みもよい。

「加賀野菜なます」は源助大根・にんじんを主体に、ゆず皮を入れてほのかな香りを与えたもの。お酢は、昔ながらの製法で作られるこだわりのものを仕入れ、使用している。

同社は今後、地元素材の使用や、郷土料理の商品化などを強化し、オンリーワンの存在を目指していく方針を立てている。「入善ジャンボすいか」の摘果を醤油漬にするなど、農家と連携した新素材の開拓も積極的に行っている。

一昨年(2017年)からは富山産さくらますを使った「かぶら寿し」「大根寿し」を投入し、富山の新名物への育成を狙っている。

さくらますは、サーモンに似た風味がありながら、より淡白で身がしまっておりかぶらとの相性は抜群。サーモンは近年の好きな寿司ネタランキングで上位をキープし、特に若年層からの人気が高い。他にはない独自性の高い商品で、新たな需要喚起が期待されており、関東のスーパーでも導入が増えている。今年の秋冬はさらに原料確保を強化し、拡大を目指す。

同社のかぶら寿しは麹を用いてしっかりと発酵させながらも、酸味や発酵臭を抑えた甘口の味わい。子供や、馴染みのない県外の人でも食べやすいのが特長だ。

また「かぶら寿し」で昔からの定番なのがブリ、サバを利用したもの。日本海で獲れるブリは濃厚な味で、地域を代表する冬の味覚として愛されている。サバは魚らしい野性味ある香りと糀の甘みで「富山のかぶら寿しと言えばサバ」と愛着を持つ人も少なくない。

この他、お惣菜感覚で楽しめると好評なのが、加賀野菜を使った甘酢漬け商品の2つ。「加賀れんこん」はシャキシャキの食感で食卓にアクセントを与えてくれる。一般的なれんこんよりもでんぷん質が多く粘り気があり甘酢との馴染みもよい。

「加賀野菜なます」は源助大根・にんじんを主体に、ゆず皮を入れてほのかな香りを与えたもの。お酢は、昔ながらの製法で作られるこだわりのものを仕入れ、使用している。

同社は今後、地元素材の使用や、郷土料理の商品化などを強化し、オンリーワンの存在を目指していく方針を立てている。「入善ジャンボすいか」の摘果を醤油漬にするなど、農家と連携した新素材の開拓も積極的に行っている。

2019年12月16日・第5004号

大輪水産(茨城県)

朝獲れた川えびは大きめのものだけを手早く選別し、その日のうちに加工していく。白醤油を使うことにより色合い良く赤が鮮やかに映え、また味の面でも甘めで、酸味がなく、まろやかに仕上がる。食感はサックリとして心地よく、上品な味付けで、足を折ることなく姿形も良く、その出来栄えは味も見た目も最上級の品として申し分なく仕上がっている。大振りで色鮮やかな赤を持つ同商品は祝い事などの料理にうってつけの逸品だ。

「しらうおの佃煮」も同社の人気商品だ。霞ヶ浦で獲れたばかりの白魚を煮て、まず一度冷凍する。その後酢に漬けしっかり染み込ませてから、味を付け煮ていく。こうすることにより形良く、味も良く仕上がる。しっかりと染み込んだ濃いめのその味はごはんにも良く合い、また日本酒などとも相性抜群の一品だ。

「しらうおの佃煮」も同社の人気商品だ。霞ヶ浦で獲れたばかりの白魚を煮て、まず一度冷凍する。その後酢に漬けしっかり染み込ませてから、味を付け煮ていく。こうすることにより形良く、味も良く仕上がる。しっかりと染み込んだ濃いめのその味はごはんにも良く合い、また日本酒などとも相性抜群の一品だ。

【2019(令和元)年12月16日第5004号5面】

大輪水産 0299-95-7220

2019年12月9日・第5003号

中條商店(栃木県)

鹿沼生ずりこんにゃく

1911年(明治44年)創業の有限会社中條商店(中條堅二社長、栃木県鹿沼市)は、鹿沼に江戸時代から伝わる特産品「鹿沼こんにゃく」を製造、販売している。

「鹿沼こんにゃく」は、希少な在来種を原料とし、生産に手間がかかることから生産量が減少する中、中條社長が歴史から消えかけた「鹿沼こんにゃく」を復活させ、県内を中心に希少な特産品として出荷している。

鹿沼蒟蒻商組合の組合長も務める中條社長は、「全国的に普及している品種改良された群馬県産のこんにゃく芋は2年で親芋になるが、在来種は3年かかる。鹿沼は在来種を守り、希少な素材として後世にそれを伝えてきた。こんにゃくの繊維を壊さないように手造りで造る製法は素材の良さを生かすためのもの。綺麗な水、良い素材、素材を生かす製法によって他の地域にはない『鹿沼こんにゃく』が生まれる」と魅力を説明した。

全国でも生産量が限られている在来種を生で擦って作る生ずり製法で作られる「生ずりこんにゃく」は、希少な原料と伝統の技が融合した付加価値の高い逸品だ。一般的に蒟蒻はこんにゃく芋を乾燥させた芋粉を使って作られるが、「生ずりこんにゃく」は文字通り在来種を生で擦って作る。こんにゃく芋の繊維質を壊さないようにするため、一枚一枚型に押し込み手作業で作る。

「鹿沼こんにゃく」は、希少な在来種を原料とし、生産に手間がかかることから生産量が減少する中、中條社長が歴史から消えかけた「鹿沼こんにゃく」を復活させ、県内を中心に希少な特産品として出荷している。

鹿沼蒟蒻商組合の組合長も務める中條社長は、「全国的に普及している品種改良された群馬県産のこんにゃく芋は2年で親芋になるが、在来種は3年かかる。鹿沼は在来種を守り、希少な素材として後世にそれを伝えてきた。こんにゃくの繊維を壊さないように手造りで造る製法は素材の良さを生かすためのもの。綺麗な水、良い素材、素材を生かす製法によって他の地域にはない『鹿沼こんにゃく』が生まれる」と魅力を説明した。

全国でも生産量が限られている在来種を生で擦って作る生ずり製法で作られる「生ずりこんにゃく」は、希少な原料と伝統の技が融合した付加価値の高い逸品だ。一般的に蒟蒻はこんにゃく芋を乾燥させた芋粉を使って作られるが、「生ずりこんにゃく」は文字通り在来種を生で擦って作る。こんにゃく芋の繊維質を壊さないようにするため、一枚一枚型に押し込み手作業で作る。

製造期間はこんにゃく芋の収穫時期となる11月から3月までで、旬の時期にしか食べることができない。手間がかかり、大量に作ることはできないが、こんにゃく芋本来のまろやかな風味としっかりとした弾力、滑らかな口当たりが特徴。限られた期間しか食べることができないため、毎年楽しみにしているファンも多く、お歳暮としても利用されている。内容量は4枚入りと7枚入りで賞味期限はD+60。

主力製品の「鹿沼こんにゃく」は、地元鹿沼産のこんにゃく芋粉を乾燥させて作るこんにゃく芋粉を原料に使用。同商品も「生ずりこんにゃく」と同様に型に押し込む作業は手作業で行い、板状にして大鍋で煮上げる。手作りで作ることによって独特の弾力を楽しむことができる。しょうが醤油やポン酢をかけ薬味を乗せれば高級感のある「刺身こんにゃく」となる。規格は5枚入り(350g)と8枚入り(560g)で賞味期限はD+60日。

その他、小玉こんにゃく、板こんにゃく、さしみこんにゃく、糸こんにゃく、蒟蒻麺など、用途に応じたアイテムを取り揃えている。

主力製品の「鹿沼こんにゃく」は、地元鹿沼産のこんにゃく芋粉を乾燥させて作るこんにゃく芋粉を原料に使用。同商品も「生ずりこんにゃく」と同様に型に押し込む作業は手作業で行い、板状にして大鍋で煮上げる。手作りで作ることによって独特の弾力を楽しむことができる。しょうが醤油やポン酢をかけ薬味を乗せれば高級感のある「刺身こんにゃく」となる。規格は5枚入り(350g)と8枚入り(560g)で賞味期限はD+60日。

その他、小玉こんにゃく、板こんにゃく、さしみこんにゃく、糸こんにゃく、蒟蒻麺など、用途に応じたアイテムを取り揃えている。

2019年12月2日・第5002号

服部醸造(北海道)

”麹パック”を新発売

服部醸造株式会社(服部雅彦社長、北海道二海郡八雲町)では、手間なく「こうじ水」が作れる麹パックを新発売した。商品名は「簡単にこうじ水が作れる麹パック」。一袋に麹30グラム×7パック入りで、麹の原料は北海道産米100%と品質にもこだわっている。

使用法は容器に麹パックを入れ、水を注ぐだけ。後は冷蔵庫で約8時間置けばこうじ水が完成する。夜寝る前に作っておき朝飲むのがオススメだ。

テレビや雑誌などで便秘改善効果が広く紹介され話題となっている「こうじ水」だが、作る際に麹を、だしパックやお茶パックに詰める手間があった。同商品ではこの一手間を解決。「こうじ水」を外に持ち歩きたい場合も、夜水筒に麹パックと水を入れておくだけで、朝そのまま持ち出すことができる。濃さはお好みだが、同社では水350ミリリットルに1パック(30g)を推奨している。

使用法は容器に麹パックを入れ、水を注ぐだけ。後は冷蔵庫で約8時間置けばこうじ水が完成する。夜寝る前に作っておき朝飲むのがオススメだ。

テレビや雑誌などで便秘改善効果が広く紹介され話題となっている「こうじ水」だが、作る際に麹を、だしパックやお茶パックに詰める手間があった。同商品ではこの一手間を解決。「こうじ水」を外に持ち歩きたい場合も、夜水筒に麹パックと水を入れておくだけで、朝そのまま持ち出すことができる。濃さはお好みだが、同社では水350ミリリットルに1パック(30g)を推奨している。

使用後の麹パックや残ったこうじ水は、捨てずにそのままお風呂の入浴剤としても使用するのがオススメ。麹パワーを身体の内外から享受できる一石二鳥の使用法だ。

同商品の開発には八雲町の物産振興事業として、道立八雲高校ビジネス科3年生2名も携わり、レッテルやポップのデザインを考案した。

同商品の開発には八雲町の物産振興事業として、道立八雲高校ビジネス科3年生2名も携わり、レッテルやポップのデザインを考案した。

若菜(愛知県)

「銀座のチーズあんこ」

株式会社若菜(山田耕平社長、本社=愛知県海部郡蟹江町)は、伝統製法を受け継いだ奈良漬や季節の野菜を活かした浅漬の他、チーズの味噌漬・酒粕漬など、和と洋を取り入れた商品開発も行い、こだわりの逸品を提供。料亭「得月楼」の伝統を今に伝えるみりん奈良漬「得月楼奈良漬」も根強い人気を誇る。

同社で人気となっているのがチーズの漬物。季節性のある素材を使用した限定商品やコラボ商品も展開するなど、年間で10アイテム程度をラインナップ。新しい需要の創造を目指している。

銀座「空也」の5代目が興した新ブランド「空いろ」とのコラボで商品化した「銀座のチーズあんこ」は、コクのあるチーズに練り込んだ餡の上品な甘味と芳醇な酒粕の香りがマッチした逸品。パンやクラッカーの他、大人のスイーツとして話題性のある商品だ。

「銀座のチーズ」シリーズで定番となっているのが「チーズの味噌漬」と「チーズの酒粕漬」。洋風のメニューやお酒のおつまみとして人気となっている。

「チーズの味噌漬」は、伊予の麦みそと信州味噌をブレンドした特製の味噌床に北海道産クリームチーズを漬け込んだ。クリームチーズのなめらかな食感、ほのかな味噌の香り、風味が楽しめる。バケットやクラッカーに乗せるだけで手軽でお洒落なおつまみになる。

「チーズの酒粕漬」は、吟醸の酒粕とみりん粕を合わせた特製の粕床に北海道産のクリームチーズを漬けた。デザートのような独特の甘みが、酸味のあるフルーツなどにもよく合う。冷やした状態で、そのままでも美味しく食べられる。ドライフルーツや焼野菜との相性も良い。

また、同社は2019年11月5日~17日に品川駅構内にあるecute品川で催事を実施。買い物客の他、仕事帰りにお土産として購入する人が多く盛況となった。今回のコンセプトは「+WAKANA」(プリュスワカナ)で、山田社長は「テーマとしてはご飯だけではなく、色々なメニューや料理にプラスして広がる組み合わせやマリアージュ、日々のライフスタイルに溶け込む漬物を提案すること。チーズの漬物や新商品のオイル漬は若い人も関心を持ってくれるので、そこから興味を持ってもらって漬物の需要にもつなげたい」と新しい提案による相乗効果に期待した。

実際に店舗で販売に当たった山田麻耶氏は、「食が多様化していて、漬物も従来の食べ方だけではなく、色々な食シーンに合わせられるように変化していかないといけない。『+WAKANA』は初めての試みで、食シーンや彩りにプラスとなるよう表現していきたい」と新コンセプトと今後の抱負を語った。

同社で人気となっているのがチーズの漬物。季節性のある素材を使用した限定商品やコラボ商品も展開するなど、年間で10アイテム程度をラインナップ。新しい需要の創造を目指している。

銀座「空也」の5代目が興した新ブランド「空いろ」とのコラボで商品化した「銀座のチーズあんこ」は、コクのあるチーズに練り込んだ餡の上品な甘味と芳醇な酒粕の香りがマッチした逸品。パンやクラッカーの他、大人のスイーツとして話題性のある商品だ。

「銀座のチーズ」シリーズで定番となっているのが「チーズの味噌漬」と「チーズの酒粕漬」。洋風のメニューやお酒のおつまみとして人気となっている。

「チーズの味噌漬」は、伊予の麦みそと信州味噌をブレンドした特製の味噌床に北海道産クリームチーズを漬け込んだ。クリームチーズのなめらかな食感、ほのかな味噌の香り、風味が楽しめる。バケットやクラッカーに乗せるだけで手軽でお洒落なおつまみになる。

「チーズの酒粕漬」は、吟醸の酒粕とみりん粕を合わせた特製の粕床に北海道産のクリームチーズを漬けた。デザートのような独特の甘みが、酸味のあるフルーツなどにもよく合う。冷やした状態で、そのままでも美味しく食べられる。ドライフルーツや焼野菜との相性も良い。

また、同社は2019年11月5日~17日に品川駅構内にあるecute品川で催事を実施。買い物客の他、仕事帰りにお土産として購入する人が多く盛況となった。今回のコンセプトは「+WAKANA」(プリュスワカナ)で、山田社長は「テーマとしてはご飯だけではなく、色々なメニューや料理にプラスして広がる組み合わせやマリアージュ、日々のライフスタイルに溶け込む漬物を提案すること。チーズの漬物や新商品のオイル漬は若い人も関心を持ってくれるので、そこから興味を持ってもらって漬物の需要にもつなげたい」と新しい提案による相乗効果に期待した。

実際に店舗で販売に当たった山田麻耶氏は、「食が多様化していて、漬物も従来の食べ方だけではなく、色々な食シーンに合わせられるように変化していかないといけない。『+WAKANA』は初めての試みで、食シーンや彩りにプラスとなるよう表現していきたい」と新コンセプトと今後の抱負を語った。

2019年11月18日・第5000号

ダイワフード(大阪府)

「松前風白菜」

ダイワフード株式会社(久納洋一社長、大阪府堺市)は大阪で浅漬の製造・販売を行う昭和48年に設立の企業である。

経営合理化を目指し、今年(2019年)8月に伊勢屋食品を吸収合併し、製造・販売事業を引き継いだ。伊勢屋食品で製造していた「いせや」ブランドの漬物は品質重視の商品でありファンが多くいたことから、現在も味・製法・パッケージ等変えることなく守り続けている。

経営合理化を目指し、今年(2019年)8月に伊勢屋食品を吸収合併し、製造・販売事業を引き継いだ。伊勢屋食品で製造していた「いせや」ブランドの漬物は品質重視の商品でありファンが多くいたことから、現在も味・製法・パッケージ等変えることなく守り続けている。

そんな同社の秋冬の人気商品となっているのが「松前風白菜」だ。白菜、人参を中心とした浅漬だが、昆布、するめ、唐辛子、醤油などを用いて、松前漬風に仕立てた。出汁の旨味が利いているためお酒に合わせるのもオススメだ。

食べやすい角カップ入、切漬タイプで内容量は200g。使用する白菜はすべて国産で、時期に応じて質のよいものを産地リレーをしながら使用している。

また冬の漬物の代表となっているのが蕪漬の各種である。中でも人気が高いのが、大型の聖護院蕪をスライスした、いわゆる〝丸千枚〟。昆布をしっかり利かせ旨味たっぷりに味付けをしているのが特徴で、指名買いするファンも多い。職人が包丁等を使って皮むきし、専用の薄刃でスライスしており、滑らかな表面で舌触りは抜群だ。

他にも唐辛子を利かせたピリ辛タイプや、一口サイズに刻んだ〝切り千枚〟など多数を販売している。

久納社長は商品開発について「夏は水なす、冬は千枚漬や赤かぶがある。今後は春秋の核となる素材を開発していく必要がある」と語る。

さらに合併後の経営については「財務状況は当初予定より早く、理想形に近づいている。松田行雄常務を中心に、漬物の販路・利用シーンの拡大にも努めている」と手応えを口にしている。

他にも唐辛子を利かせたピリ辛タイプや、一口サイズに刻んだ〝切り千枚〟など多数を販売している。

久納社長は商品開発について「夏は水なす、冬は千枚漬や赤かぶがある。今後は春秋の核となる素材を開発していく必要がある」と語る。

さらに合併後の経営については「財務状況は当初予定より早く、理想形に近づいている。松田行雄常務を中心に、漬物の販路・利用シーンの拡大にも努めている」と手応えを口にしている。

2019年11月11日・第4999号

菅英佃煮本舗(秋田県)

「厳選白魚のカリカリ揚げ」

株式会社菅英佃煮本舗(菅原英孝社長、秋田県潟上市)は、明治35年の創業当初から「えびすの佃煮」の愛称で親しまれている老舗の佃煮メーカー。

同社の佃煮は八郎潟で獲れた素材を中心に昔ながらの製法にこだわった伝統の佃煮を作り続けている。

一方で早くから八郎潟産のわかさぎを使った唐揚げを販売し、人気を得るなど新しい製品の研究、開発にも力を入れている。

上質なこだわりの佃煮を作り続ける同社だが、より幅広い年代の購買層を開拓するため、普段佃煮にあまり馴染みのない人にも受け入れられやすい製品を追求。新製品として今年5月に発売したのが「厳選白魚のカリカリ揚げ」だ。八郎潟で獲れたシラウオを腕利きの職人が長年の経験を頼りにその日の状態や気候を考慮し、揚げ方を見極め、最適な状態に仕上げている。味付けにはヒマラヤピンク岩塩を使用。シラウオの旨味が引き立ち、揚げたてのカリッとした食感がそのままに保たれている。

同社の佃煮は八郎潟で獲れた素材を中心に昔ながらの製法にこだわった伝統の佃煮を作り続けている。

一方で早くから八郎潟産のわかさぎを使った唐揚げを販売し、人気を得るなど新しい製品の研究、開発にも力を入れている。

上質なこだわりの佃煮を作り続ける同社だが、より幅広い年代の購買層を開拓するため、普段佃煮にあまり馴染みのない人にも受け入れられやすい製品を追求。新製品として今年5月に発売したのが「厳選白魚のカリカリ揚げ」だ。八郎潟で獲れたシラウオを腕利きの職人が長年の経験を頼りにその日の状態や気候を考慮し、揚げ方を見極め、最適な状態に仕上げている。味付けにはヒマラヤピンク岩塩を使用。シラウオの旨味が引き立ち、揚げたてのカリッとした食感がそのままに保たれている。

程よい塩味があとひく味わいで、そのままおやつやお酒のおつまみとしてだけでなく、サラダの具材などとしても良く合う逸品。パッケージにもこだわり、地味になりがちな色使いにも気を遣い、明るいピンクと水色を基調とし独特の方言やイラストなども配し、可愛らしく小さい子供や若年層にも親しみやすいデザインとなっている。内容量は40gで賞味期限は製造日より120日。

同製品はお土産品として秋田空港でも販売を開始するなど着実に販路を拡大しつつある。

同社の菅原英信常務は「より多くの人に新しい製品で佃煮製品の魅力、美味しさを知ってもらい、さらに伝統的な佃煮の良さ、美味しさも知ってもらい、購買層の拡大につながれば」と語った。

【2019(令和元)年11月11日第4999号9面】

同製品はお土産品として秋田空港でも販売を開始するなど着実に販路を拡大しつつある。

同社の菅原英信常務は「より多くの人に新しい製品で佃煮製品の魅力、美味しさを知ってもらい、さらに伝統的な佃煮の良さ、美味しさも知ってもらい、購買層の拡大につながれば」と語った。

【2019(令和元)年11月11日第4999号9面】

株式会社菅英佃煮本舗 https://www.sugae.co.jp/

2019年11月4日・第4998号

長島漬物食品(茨城県)

好評な「ぬか漬大根」

茨城県を代表するメーカー、長島漬物食品株式会社(長島久社長、茨城県小美玉市与沢)は低温熟成・ノンボイル製法の沢庵にこだわり、一本物、ハーフサイズ、ミニなど幅広いアイテムを揃えている。塩漬沢庵や糠絞り大根等豊富なラインナップも同社の強みだ。いずれの製品も生パックのため風味、旨味、食感に優れており、各所から引き合いも強い。

原料の90%以上が茨城県産で、自社で丹精込めて育てた大根に加え、優れた地元農家と契約し生産した新鮮な大根を加工しており、地元に根差し、旬を活かした商品作りで消費者の心を掴んでいる。

同社の人気商品「昆布だし大根」は北海道産昆布のだしとりんご酢を使用。従来の糠絞り大根とは一線を画す上品な酸味と深い味わいに仕上がっており、食感も抜群に良い出来だ。見た目にも白い大根に昆布の緑が映え、人目を惹く商品だ。サイズも1/3サイズを2個入りにしており、食べきりサイズとして消費者の要望に応えている。一方で、半割一本物の「昆布だししぼり」も人気がある。

この注目商品「昆布だし大根」の姉妹品として、米糠発酵液を使用した新商品、「ぬか漬大根」を今秋冬から本格投入していく。

「乳酸発酵沢庵」にも注目したい。厳選された大根を使い糖分、米糠、食塩と植物性乳酸菌だけで熟成発酵させた沢庵漬。品種と栽培法を指定した上に厳選された原料のみを使用し本来の沢庵よりも更に圧搾している。植物性乳酸菌や食物繊維を豊富に含み、甘味の中にも乳酸菌による優しい酸味が程よく楽しめる。食品添加物は一切使用せず、アレルギー物質も含まないという点で安全、安心を実現しており、高付加価値商品として外食からも引き合いがあり、好評だ。

「燻製沢庵」は桜の原木でじっくり燻しており、風味は芳醇で、食感はパリパリで小気味良い歯応え。おつまみとして日本酒はもちろん、ワインなどにも合う逸品だ。

原料の90%以上が茨城県産で、自社で丹精込めて育てた大根に加え、優れた地元農家と契約し生産した新鮮な大根を加工しており、地元に根差し、旬を活かした商品作りで消費者の心を掴んでいる。

同社の人気商品「昆布だし大根」は北海道産昆布のだしとりんご酢を使用。従来の糠絞り大根とは一線を画す上品な酸味と深い味わいに仕上がっており、食感も抜群に良い出来だ。見た目にも白い大根に昆布の緑が映え、人目を惹く商品だ。サイズも1/3サイズを2個入りにしており、食べきりサイズとして消費者の要望に応えている。一方で、半割一本物の「昆布だししぼり」も人気がある。

この注目商品「昆布だし大根」の姉妹品として、米糠発酵液を使用した新商品、「ぬか漬大根」を今秋冬から本格投入していく。

「乳酸発酵沢庵」にも注目したい。厳選された大根を使い糖分、米糠、食塩と植物性乳酸菌だけで熟成発酵させた沢庵漬。品種と栽培法を指定した上に厳選された原料のみを使用し本来の沢庵よりも更に圧搾している。植物性乳酸菌や食物繊維を豊富に含み、甘味の中にも乳酸菌による優しい酸味が程よく楽しめる。食品添加物は一切使用せず、アレルギー物質も含まないという点で安全、安心を実現しており、高付加価値商品として外食からも引き合いがあり、好評だ。

「燻製沢庵」は桜の原木でじっくり燻しており、風味は芳醇で、食感はパリパリで小気味良い歯応え。おつまみとして日本酒はもちろん、ワインなどにも合う逸品だ。

【2019(令和元)年11月4日第4998号10面】

長島漬物食品株式会社 http://www.nagatsuke.com/

2019年10月28日・第4997号

すが野(栃木県)

「すが野の国産たたきごぼう」

創業100周年を迎えた株式会社すが野(菅野弘社長、栃木県下都賀郡壬生町)に新たな勲章が加わった。

農林水産省が2019(令和元)年10月17日に東京ドームシティプリズムホールにて開催した「フード・アクション・ニッポン アワード(FAN)2019」表彰式で、同社の「すが野の国産たたきごぼう」が中食部門の特別賞を受賞。昨年の「フード・アクション・ニッポン アワード 2018」でFAN特別賞を受賞した「ごはんにかけるごぼうと昆布」に続き、2年連続の入賞となった。

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長の西経子氏は本紙の取材に対し、「漬物は地域の食文化と農業を支える存在で、農林水産省としても大変心強く思っている。すが野さんの製品は伝統、健康機能性、地域貢献、利便性、商品ストーリー、インスタ映えといった本日のアワードでキーワードになっていた要素を数多く持っている。これからも付加価値を高める取り組みを行えばチャンスはさらに広がっていくと思う」と評した。

農林水産省が主催する「フード・アクション・ニッポン アワード」は、国産農林水産物の消費拡大を目指し、日本全国の優れた産品を発掘・表彰するイベント。今年は新しい時代の幕開けとともに、「日本の産品と出会い〝あなたの逸品〟を発見しよう」というテーマで、応募総数1491産品の中から一次審査を経た100産品による最終審査会が実施された。

大手百貨店、流通、外食事業等のトップ10名による入賞100産品の中から1産品ずつ選出する受賞10産品と、10月に都内で実施されたフード・アクション・ニッポン食堂で来場した消費者が対象産品5カテゴリー(一次生産物、調味料、加工食品、中食、飲料)のトップ1産品を選出する特別賞を決定。「すが野の国産たたきごぼう」は消費者の支持を獲得し、見事に中食部門の1位に輝いた。

表彰式に出席した菅野嘉弘専務は、「昨年に続いて今年もこのような大変素晴らしい賞をいただき、栄誉に感じている。特別賞は消費者が選ぶ産品なので、非常に価値がある賞だと思う。これからもお客様に喜んでいただける商品を開発し、届けていきたい」とコメント。農林水産省食料産業局長の塩川白良氏より賞状が授与された。

「たたきごぼう」は、ごぼうが地に深く根を張ることから家が安定するという安泰の願いを込め、おせち料理の定番になっている。ごぼうを炊き上げない独自製法で作った「すが野の国産たたきごぼう」は、若掘りした国産ごぼう本来の豊かな風味とシャキッとした程良い歯応えが楽しめる。白醤油ベースの甘めの味付けで酸味が少し効いている。たっぷりと胡麻を加え、後引く美味しさに仕上げた。

内容量は200gで賞味期限は120日。

農林水産省が2019(令和元)年10月17日に東京ドームシティプリズムホールにて開催した「フード・アクション・ニッポン アワード(FAN)2019」表彰式で、同社の「すが野の国産たたきごぼう」が中食部門の特別賞を受賞。昨年の「フード・アクション・ニッポン アワード 2018」でFAN特別賞を受賞した「ごはんにかけるごぼうと昆布」に続き、2年連続の入賞となった。

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長の西経子氏は本紙の取材に対し、「漬物は地域の食文化と農業を支える存在で、農林水産省としても大変心強く思っている。すが野さんの製品は伝統、健康機能性、地域貢献、利便性、商品ストーリー、インスタ映えといった本日のアワードでキーワードになっていた要素を数多く持っている。これからも付加価値を高める取り組みを行えばチャンスはさらに広がっていくと思う」と評した。

農林水産省が主催する「フード・アクション・ニッポン アワード」は、国産農林水産物の消費拡大を目指し、日本全国の優れた産品を発掘・表彰するイベント。今年は新しい時代の幕開けとともに、「日本の産品と出会い〝あなたの逸品〟を発見しよう」というテーマで、応募総数1491産品の中から一次審査を経た100産品による最終審査会が実施された。

大手百貨店、流通、外食事業等のトップ10名による入賞100産品の中から1産品ずつ選出する受賞10産品と、10月に都内で実施されたフード・アクション・ニッポン食堂で来場した消費者が対象産品5カテゴリー(一次生産物、調味料、加工食品、中食、飲料)のトップ1産品を選出する特別賞を決定。「すが野の国産たたきごぼう」は消費者の支持を獲得し、見事に中食部門の1位に輝いた。

表彰式に出席した菅野嘉弘専務は、「昨年に続いて今年もこのような大変素晴らしい賞をいただき、栄誉に感じている。特別賞は消費者が選ぶ産品なので、非常に価値がある賞だと思う。これからもお客様に喜んでいただける商品を開発し、届けていきたい」とコメント。農林水産省食料産業局長の塩川白良氏より賞状が授与された。

「たたきごぼう」は、ごぼうが地に深く根を張ることから家が安定するという安泰の願いを込め、おせち料理の定番になっている。ごぼうを炊き上げない独自製法で作った「すが野の国産たたきごぼう」は、若掘りした国産ごぼう本来の豊かな風味とシャキッとした程良い歯応えが楽しめる。白醤油ベースの甘めの味付けで酸味が少し効いている。たっぷりと胡麻を加え、後引く美味しさに仕上げた。

内容量は200gで賞味期限は120日。

【2019(令和元)年10月28日第4997号1面】

株式会社すが野 https://www.sugano-foods.co.jp/

2019年10月21日・第4996号

前田食品工業(佐賀県)

「高菜ご飯の素」

前田食品工業有限会社(前田節明社長、佐賀県西松浦郡有田町)は、九州特産高菜漬の専門メーカーで九州内でも屈指の漬込み量・製造量を誇る。

同社では、佐賀県漬物工業協同組合事業として〝幻の高菜〟と呼ばれた「相知(おうち)高菜」の復活に取組み、平成25年には「本場の本物」にも認定されている。

その同社が令和元年に新発売したのが「高菜ご飯の素」だ。同年に開催された専業卸問屋の展示会で発表された。「高菜ご飯の素」は、九州産高菜のみを使用。味の深みと混ぜやすさを考慮して油炒めされており、ご飯との相性は抜群だ。

同社統括本部の前田龍哉本部長は「全ての部分にこだわった」と語る。開発には数カ月をかけて試行錯誤を繰り返し、納得のいく味に仕上げた。社員への試食も実施したところ「高菜にはうるさい女性社員が『美味しい!』とまとめ買いして行ってくれるので、手応えを感じている」(前田本部長)と語っている。

食べ方は、炊き上がったご飯2合に高菜ご飯の素1袋を入れ、しゃもじで切るように混ぜ合わせるだけで出来上がり。玉子や豚肉を入れ、高菜チャーハンにしても美味しく食べられる。内容量120g、賞味期限90日。

同社では、佐賀県漬物工業協同組合事業として〝幻の高菜〟と呼ばれた「相知(おうち)高菜」の復活に取組み、平成25年には「本場の本物」にも認定されている。

その同社が令和元年に新発売したのが「高菜ご飯の素」だ。同年に開催された専業卸問屋の展示会で発表された。「高菜ご飯の素」は、九州産高菜のみを使用。味の深みと混ぜやすさを考慮して油炒めされており、ご飯との相性は抜群だ。

同社統括本部の前田龍哉本部長は「全ての部分にこだわった」と語る。開発には数カ月をかけて試行錯誤を繰り返し、納得のいく味に仕上げた。社員への試食も実施したところ「高菜にはうるさい女性社員が『美味しい!』とまとめ買いして行ってくれるので、手応えを感じている」(前田本部長)と語っている。

食べ方は、炊き上がったご飯2合に高菜ご飯の素1袋を入れ、しゃもじで切るように混ぜ合わせるだけで出来上がり。玉子や豚肉を入れ、高菜チャーハンにしても美味しく食べられる。内容量120g、賞味期限90日。

【2019(令和元)年10月21日第4996号5面】

前田食品工業有限会社 http://www.maeda-shokuhin.jp/

東京にいたか屋(東京都)

「東京べったら漬」

昭和天皇も好んで食されたという東京にいたか屋の『東京べったら漬』。

株式会社東京にいたか屋(中川英雄社長、東京都中央区日本橋)は、例年この時期、数多くの生活情報番組で「最高級のべったら漬を扱う老舗メーカー」として紹介される。周知の通り、にいたか屋の『東京べったら漬』は数ある東京の名産品の中でも最も親しまれている漬物だ。

人気の秘訣は、素材と味の良さ。大根製品にあってべったら漬に用いられる原料は、皮むきするため、特に上質なものが使用される。つまり、上質な素材と米こうじの甘さを生かした最高品質の味わいが、江戸時代から長年にわたって庶民に愛され続けきたといえる。

昨今では、その需要の高まりから、定番アイテムとして主にハーフサイズの商品、さらには、昨今販売が好調のカップ詰めのスライスタイプを常時品揃えするスーパーが多く、季節商材から通年商材へと、完全に位置づけが変った。

また、伝承の製造技術も人気を陰で支えている。「新規にべったら漬の製造に取り組むことは非常に難しい」と言われるほど、製造には長年培われた経験に裏打ちされた高度な職人の技が必要とされる。

株式会社東京にいたか屋(中川英雄社長、東京都中央区日本橋)は、例年この時期、数多くの生活情報番組で「最高級のべったら漬を扱う老舗メーカー」として紹介される。周知の通り、にいたか屋の『東京べったら漬』は数ある東京の名産品の中でも最も親しまれている漬物だ。

人気の秘訣は、素材と味の良さ。大根製品にあってべったら漬に用いられる原料は、皮むきするため、特に上質なものが使用される。つまり、上質な素材と米こうじの甘さを生かした最高品質の味わいが、江戸時代から長年にわたって庶民に愛され続けきたといえる。

昨今では、その需要の高まりから、定番アイテムとして主にハーフサイズの商品、さらには、昨今販売が好調のカップ詰めのスライスタイプを常時品揃えするスーパーが多く、季節商材から通年商材へと、完全に位置づけが変った。

また、伝承の製造技術も人気を陰で支えている。「新規にべったら漬の製造に取り組むことは非常に難しい」と言われるほど、製造には長年培われた経験に裏打ちされた高度な職人の技が必要とされる。

◆小売店から大きな期待を寄せられる『東京べったら漬』

数あるべったら漬の中でも、高い評価を受ける東京にいたか屋の『東京べったら漬』は、長年の契約栽培の実績を基盤に、各地の農協や、にいたか屋グループの青果卸との太いパイプを活かし、良質な原料の確保に最大限の努力をしている。今や通年商材として安定した需要を持つことから、本格シーズンを迎える『東京べったら漬』の売れ行きにも、小売店から大きな期待が寄せられている。

べったら漬と名のつく製品は数多く、べったら風や三五八漬の商品群を含めれば、マーケットはメーカー出荷額で50億円前後と推定される。その中で、本べったらは出荷額で25億円ほどと言われる。今から25年前の本べったらの市場規模はおよそ5億円前後であったとのことから、この25年間で市場規模は約5倍に拡大したことになる。

当時、夏場の7、8月はほとんどべったら漬は動かなかったという。しかしながら、今では立派に関西、中四国、九州へも広域流通を果たしている。

その道筋をつくったのが連綿と続く日本橋大伝馬町で開かれる「べったら市」の存在だ。今年も10月19日、20日に大伝馬町の宝田神社界隈で「べったら市」が開催される。

「べったら市」が戦後の復興期から70年以上続いたからこそ、べったら漬の市販化、広域流通が可能となった、と言っても過言ではない。べったら市保存会、それを支援した行政、さらには地域の協力の下、今日の「べったら市」があるわけだが、戦後、「べったら市」の復興を関係方面に働きかけ、爾来、終始その継続開催に向け物心両面で支え続けてきた東京にいたか屋の尽力は特筆される。加えて、同社では「べったら市」を通じて「若い人に漬物、特にべったら漬を食べてもらうべく」(同社)食育活動にも力を入れている。

「べったら市」を控え、現在、東京にいたか屋では盤石な生産体制を整えるべく、原料確保も万全で、企業努力に余念がない。

商品構成も袋詰めを中心として樽物、カップ詰め、スライスと幅広いものになている。今年はパッケージデザインもリニューアル。10月から年末にかけて販促キャンペーンを積極的に展開することで、東京名産の「東京ベったら漬」を拡売し、東京2020を控えた江戸の食文化を広くPRする。

数あるべったら漬の中でも、高い評価を受ける東京にいたか屋の『東京べったら漬』は、長年の契約栽培の実績を基盤に、各地の農協や、にいたか屋グループの青果卸との太いパイプを活かし、良質な原料の確保に最大限の努力をしている。今や通年商材として安定した需要を持つことから、本格シーズンを迎える『東京べったら漬』の売れ行きにも、小売店から大きな期待が寄せられている。

べったら漬と名のつく製品は数多く、べったら風や三五八漬の商品群を含めれば、マーケットはメーカー出荷額で50億円前後と推定される。その中で、本べったらは出荷額で25億円ほどと言われる。今から25年前の本べったらの市場規模はおよそ5億円前後であったとのことから、この25年間で市場規模は約5倍に拡大したことになる。

当時、夏場の7、8月はほとんどべったら漬は動かなかったという。しかしながら、今では立派に関西、中四国、九州へも広域流通を果たしている。

その道筋をつくったのが連綿と続く日本橋大伝馬町で開かれる「べったら市」の存在だ。今年も10月19日、20日に大伝馬町の宝田神社界隈で「べったら市」が開催される。

「べったら市」が戦後の復興期から70年以上続いたからこそ、べったら漬の市販化、広域流通が可能となった、と言っても過言ではない。べったら市保存会、それを支援した行政、さらには地域の協力の下、今日の「べったら市」があるわけだが、戦後、「べったら市」の復興を関係方面に働きかけ、爾来、終始その継続開催に向け物心両面で支え続けてきた東京にいたか屋の尽力は特筆される。加えて、同社では「べったら市」を通じて「若い人に漬物、特にべったら漬を食べてもらうべく」(同社)食育活動にも力を入れている。

「べったら市」を控え、現在、東京にいたか屋では盤石な生産体制を整えるべく、原料確保も万全で、企業努力に余念がない。

商品構成も袋詰めを中心として樽物、カップ詰め、スライスと幅広いものになている。今年はパッケージデザインもリニューアル。10月から年末にかけて販促キャンペーンを積極的に展開することで、東京名産の「東京ベったら漬」を拡売し、東京2020を控えた江戸の食文化を広くPRする。

【2019(令和元)年10月7日第4995号8面】

クリタ(茨城県)

「凍みこんにゃく」

株式会社クリタ https://www.k-kurita.co.jp/

株式会社クリタ(栗田晋一社長、茨城県久慈郡大子町)は蒟蒻粉の加工、販売をする傍ら、日本に3軒しかない稀少な「凍みこんにゃく」を製造していることで知られている。元々大子町周辺は水戸藩の時代から蒟蒻芋の産地として戦前までは日本一だったという土地柄。蒟蒻芋を粉にして食べる技術が発明されたのもこの辺りが発祥で江戸時代は水戸藩の専売品として藩の財政を支えた歴史を持つ。そんな長い歴史を持つ大子町の蒟蒻だが、この地でしか作られていない「凍みこんにゃく」という稀少な食品がある。

「凍みこんにゃく」は生芋から作った蒟蒻を田んぼに敷いた藁の上に干し、これに水をかけ夜中に一気に凍結させることにより美味しくなる。同社では伝統の作り方を守り、手練りで自然乾燥を繰り返す方法で製造する。寒暖差の激しい12月から2月までの厳冬にしか製造できず、ひとつひとつ手で藁に並べ、水を掛けるなど厳しい自然環境の中、大変な重労働を伴う。

「凍みこんにゃく」は雪が少なく冬季、寒暖差の激しい大子町周辺でしか製造できないが、山形県の置賜地方で食されることが多い。山形県では伝統食として日常的に食べられている。主におひたしのようなものに具材として加えたり、煮物やフライなどにして食べる習慣があり、食感は弾力があり味を染み込ませると他の食材にはない味わいとなる。

近年では大子町でも認知度が上がっており、食物繊維が多く、低カロリーで食べ応えがあるので健康食として人気となりつつある。

栗田社長は「この全国でも珍しい『凍みこんにゃく』をきっかけとして、大子町の蒟蒻全般が盛り上がってくれれば」と語った。

「凍みこんにゃく」は生芋から作った蒟蒻を田んぼに敷いた藁の上に干し、これに水をかけ夜中に一気に凍結させることにより美味しくなる。同社では伝統の作り方を守り、手練りで自然乾燥を繰り返す方法で製造する。寒暖差の激しい12月から2月までの厳冬にしか製造できず、ひとつひとつ手で藁に並べ、水を掛けるなど厳しい自然環境の中、大変な重労働を伴う。

「凍みこんにゃく」は雪が少なく冬季、寒暖差の激しい大子町周辺でしか製造できないが、山形県の置賜地方で食されることが多い。山形県では伝統食として日常的に食べられている。主におひたしのようなものに具材として加えたり、煮物やフライなどにして食べる習慣があり、食感は弾力があり味を染み込ませると他の食材にはない味わいとなる。

近年では大子町でも認知度が上がっており、食物繊維が多く、低カロリーで食べ応えがあるので健康食として人気となりつつある。

栗田社長は「この全国でも珍しい『凍みこんにゃく』をきっかけとして、大子町の蒟蒻全般が盛り上がってくれれば」と語った。

【2019(令和元)年9月30日第4994号5面】

2019年9月23日・第4993号

信濃食品(長野県)

「野沢菜チャーハンの素」

有限会社信濃食品(伊藤征剛社長、長野県飯田市嶋)は、信州の郷土食である野沢菜漬を幅広く手がけるメーカー。

その商品は定番の袋物やプチカップといった市販用・業務用の漬物類に留まらず、近年では野沢菜自体を素材として提案する、総合的な野沢菜メーカーとして存在感を強めている。

「野沢菜チャーハンの素」は、今年(2019年)発売した新商品で、刻んだ野沢菜漬を唐辛子やニンニクが香る味わいに仕上げた。

「野沢菜チャーハンの素」は、今年(2019年)発売した新商品で、刻んだ野沢菜漬を唐辛子やニンニクが香る味わいに仕上げた。

使用方法はゴマ油・サラダ油・オリーブオイルなどお好みの油を入れて混ぜるだけ。炒める手間無しに、スパイシーで食欲をそそる美味しさの混ぜごはんが出来上がる。

他にもパスタの具材や、信州名物〝山賊焼き〟のような唐揚げの味つけなど、人によって料理アイデアを浮かべられるため、業務筋でも様々なメニュー提案が可能だ。

1袋100g入りでお米約2合分の混ぜごはんを作ることが出来る。

伊藤社長は「野沢菜=信州というブランド力を、先代たちが作って来てくれた。これをさらに広げて行くためには、定番の商品を売り続けながらも、新しい発信をして行きたい。現在でも野沢菜を食材として使用することに価値を感じていただいており、我々としてもっと売り込むことが出来ると思う」と話す。

手軽に1品を完成させることが出来る同品は外食業界の人手不足にも対応可能で、野沢菜の価値を広範囲に伝えられる商品となっている。

【2019(令和元)年9月23日(第4993)号5面】

食料新聞電子版「信州ふるさと便」サイト https://www.syokuryou-shinbun.com/publics/index/751/

有限会社信濃食品 https://nozawana.jp

有限会社信濃食品 https://nozawana.jp

2019年9月9日・第4992号

島乃香(香川県)

子持ちあらめ

島乃香株式会社(木下佐代社長、本社=香川県小豆郡小豆島町)は昭和21年の創業以来、小豆島名産の醤油を活かした佃煮を製造し続ける。

工場は小豆島内に2か所のほか岡山県、中国江苏省にもあり、佃煮製造では国内指折りの規模で、特に昆布・海苔・しじみが主力となっている。

「佃煮王決定戦」に出品するのが「子持ちあらめ」だ。あらめとは、昆布の仲間の海藻。全国的な知名度はまだまだ低い食材だが、佃煮の素材としてのポテンシャルの高さに目をつけた。昆布よりも薄く、柔らかくて食べやすい。そして、カルシウムが牛乳の12倍、ベータカロチンはトマトの7倍と栄養面でも優れている。

「子持ちあらめ」では、青森県産のあらめを用いてやや甘口に炊き上げた後、たっぷりのししゃも卵を和えた。醤油色に染まったあらめと、赤黄色のししゃも卵のコントラストが食欲をそそる。

食感にこだわっており、噛み始めは魚卵のプチプチ食感とあらめのコリコリ食感が心地良い。次第にあらめから溢れてくるダシの旨みが感じられる。醤油はもちろん地元小豆島で醸造されたものを使っているため、香り豊かでまろやかな風味に仕上がっており、白ごはんとの相性も抜群だ。

昨年(2018年)発売して以来、味と食感が子どもからの評判が非常に良好であったことが「佃煮王決定戦」への出品の決め手となった。本イベントにはファミリー層の来場が多く見込まれることから、ターゲットに合わせた商品選定である。

工場は小豆島内に2か所のほか岡山県、中国江苏省にもあり、佃煮製造では国内指折りの規模で、特に昆布・海苔・しじみが主力となっている。

「佃煮王決定戦」に出品するのが「子持ちあらめ」だ。あらめとは、昆布の仲間の海藻。全国的な知名度はまだまだ低い食材だが、佃煮の素材としてのポテンシャルの高さに目をつけた。昆布よりも薄く、柔らかくて食べやすい。そして、カルシウムが牛乳の12倍、ベータカロチンはトマトの7倍と栄養面でも優れている。

「子持ちあらめ」では、青森県産のあらめを用いてやや甘口に炊き上げた後、たっぷりのししゃも卵を和えた。醤油色に染まったあらめと、赤黄色のししゃも卵のコントラストが食欲をそそる。

食感にこだわっており、噛み始めは魚卵のプチプチ食感とあらめのコリコリ食感が心地良い。次第にあらめから溢れてくるダシの旨みが感じられる。醤油はもちろん地元小豆島で醸造されたものを使っているため、香り豊かでまろやかな風味に仕上がっており、白ごはんとの相性も抜群だ。

昨年(2018年)発売して以来、味と食感が子どもからの評判が非常に良好であったことが「佃煮王決定戦」への出品の決め手となった。本イベントにはファミリー層の来場が多く見込まれることから、ターゲットに合わせた商品選定である。

組織改革進む

4代目社長の木下佐代氏は今年で30歳という若さ。2017年、先代社長で実父の木下英太氏が急逝したことに伴い、新社長に就任した。「業界経験は浅いが、それを逆に武器として、社内の悪い習慣に疑問を投げかけ改善していける」と語る通り、製造、営業、社内福利とあらゆる面で組織改革を進めている。

特に力を入れているのが、お客様に愛される企業となるための取組だ。ホームページやSNSで佃煮を使ったアレンジレシピを発信するなど、佃煮ファンの拡大に努め徐々に成果を上げている。

また島内雇用促進や地域行事への参加により地域への貢献も積極的に取り組んでいく方針だ。これから佃煮業界へ新しい風をもたらしうる、要注目企業だ。

【2019(令和元)年9月9日(第4992)号5面】

4代目社長の木下佐代氏は今年で30歳という若さ。2017年、先代社長で実父の木下英太氏が急逝したことに伴い、新社長に就任した。「業界経験は浅いが、それを逆に武器として、社内の悪い習慣に疑問を投げかけ改善していける」と語る通り、製造、営業、社内福利とあらゆる面で組織改革を進めている。

特に力を入れているのが、お客様に愛される企業となるための取組だ。ホームページやSNSで佃煮を使ったアレンジレシピを発信するなど、佃煮ファンの拡大に努め徐々に成果を上げている。

また島内雇用促進や地域行事への参加により地域への貢献も積極的に取り組んでいく方針だ。これから佃煮業界へ新しい風をもたらしうる、要注目企業だ。

【2019(令和元)年9月9日(第4992)号5面】

島乃香株式会社 http://www.simanoca.co.jp/

2019年9月2日・第4991号

寿食品(神奈川県)

1gで1食分の冷凍生姜

寿食品株式会社(安田琢磨社長、神奈川県足柄上郡大井町)は昭和44年創業。甘酢生姜、紅生姜を主力に、房総産菜の花や国産おくら商材も手掛ける。千葉県南房総市に、第一工場、第二工場、惣菜工場の3工場を構え、安全安心で高品質な商品を製造、販売している。

同社では新商品として「べんりdeしょうが(生おろし)50g」(冷凍)と「房総産 菜の花ペースト1㎏」(冷凍)を発売。ブースを出展した2019年8月27日~29日に東京ビッグサイトで開催された「外食ビジネスウィーク2019」でも注目を集めた。

「べんりdeしょうが(生おろし)50g」は、約1gを50穴に冷凍しており、使いたい分だけ取り出せることが最大の特徴。計量の手間を省くことができ、無駄なく利用できる画期的な商品だ。寿司、冷奴、うどんやそば、天ぷらの薬味など、1食分(1回分)を使用することができる。保存方法は冷凍だが、固形が小さいため解凍に時間はかからない。一般的に「ひげ」と呼ばれる生姜の繊維が残らないように正確な加工を行っているので液体にもきれいに溶け込み、生姜本来の風味・辛味が口の中に広がる。原料は中国山東省の風味が豊かで程よい辛みの生姜を使用。原材料は生姜のみ。規格は50g×50、賞味期限は製造日より730日(冷凍保存)。

【2019(令和元)年9月2日(第4991)号5面】

同社では新商品として「べんりdeしょうが(生おろし)50g」(冷凍)と「房総産 菜の花ペースト1㎏」(冷凍)を発売。ブースを出展した2019年8月27日~29日に東京ビッグサイトで開催された「外食ビジネスウィーク2019」でも注目を集めた。

「べんりdeしょうが(生おろし)50g」は、約1gを50穴に冷凍しており、使いたい分だけ取り出せることが最大の特徴。計量の手間を省くことができ、無駄なく利用できる画期的な商品だ。寿司、冷奴、うどんやそば、天ぷらの薬味など、1食分(1回分)を使用することができる。保存方法は冷凍だが、固形が小さいため解凍に時間はかからない。一般的に「ひげ」と呼ばれる生姜の繊維が残らないように正確な加工を行っているので液体にもきれいに溶け込み、生姜本来の風味・辛味が口の中に広がる。原料は中国山東省の風味が豊かで程よい辛みの生姜を使用。原材料は生姜のみ。規格は50g×50、賞味期限は製造日より730日(冷凍保存)。

【2019(令和元)年9月2日(第4991)号5面】

2019年8月26日・第4990号

美山(千葉県)

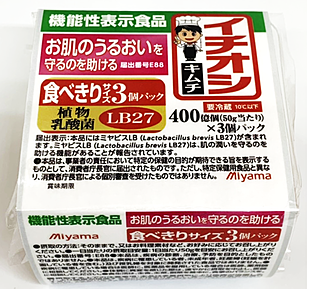

イチオシキムチ

株式会社美山(大山一社長、千葉県船橋市)は、食べきりサイズの人気商品「イチオシキムチ400億個×3個」を機能性表示食品としてリニューアルし、2019年8月下旬より発売する。

新たな機能性表示は「肌のうるおいを守るのを助ける」。同社ではイチオシキムチに含まれる「LB27(ミヤビスLB)」を1日400億個以上継続的に摂取すると、「肌のうるおいを守るのを助ける機能」があることをヒト臨床試験で確認し、消費者庁より機能性表示申請が受理された。植物乳酸菌で肌のうるおいに関する機能性表示取得は日本初で、キムチ商品としても初となる。

「イチオシキムチ400億個×3個」には1パック(50g)あたり400億個の「LB27(ミヤビスLB)」が含まれており、同製品を1日1パックずつ食べることで肌のうるおいを守るのを助ける機能が期待できる。

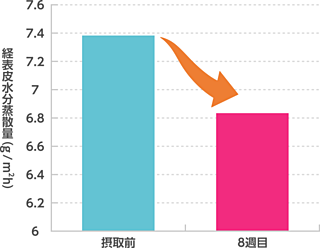

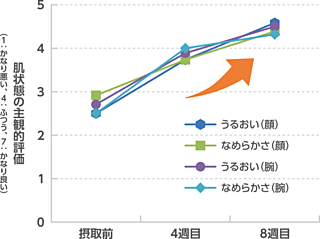

肌の乾燥を自覚する日本人健常女性12名(年齢22~48歳)を対象としたヒト試験では、ミヤビスLBの菌体400億個を含む粉末を1日1回、継続して8週間摂取することで、肌から蒸発する水分量が1割弱減少することが確認された。肌状態の主観的評価では顔や腕のうるおいやなめらかさがかなりの程度改善した。

民間調査機関による乳酸菌摂取調査では、美容・美肌を目的に乳酸菌を摂取している女性の割合は20代で37・5%、30代で40・3%、40代で40・1%、50代で34・5%に上り、乳酸菌を含む食品へのニーズは年々高まっているとみられる。同社では毎日の食事で手軽に食べられる食品として同商品を提案。簡便性、健康性といった現在の食トレンドに沿った商品として大きな注目が集まる。

同社では、〝健康的で豊かな生活を〟との想いから「キムチの乳酸発酵」に着目、長年に亘り乳酸菌の研究を続けており、現在400株以上の乳酸菌株を保有している。この菌株の中で、特に機能性に優れていた乳酸菌が、「LB27(ミヤビスLB)」。同乳酸菌については既に臨床試験により、免疫機能を高める免疫機能改善効果が報告されているが、今回新たに肌のうるおいについての効果が認められた。

【商品概要】商品名:イチオシキムチ400億個×3、内容量: 50g×3、参考価格:198円(税抜)、販売地域:全国【商品特長】▼1パック50g入りの食べきりサイズ、▼植物乳酸菌LB27 400億個入り(キムチ50gあたり)【届出表示(届出番号:E88)】本品にはミヤビスLB(Lactobacillus brevis LB27)が含まれます。ミヤビスLB(Lactobacillus brevis LB27)は、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。

【2019(令和元)年8月26日(第4990)号7面】

新たな機能性表示は「肌のうるおいを守るのを助ける」。同社ではイチオシキムチに含まれる「LB27(ミヤビスLB)」を1日400億個以上継続的に摂取すると、「肌のうるおいを守るのを助ける機能」があることをヒト臨床試験で確認し、消費者庁より機能性表示申請が受理された。植物乳酸菌で肌のうるおいに関する機能性表示取得は日本初で、キムチ商品としても初となる。

「イチオシキムチ400億個×3個」には1パック(50g)あたり400億個の「LB27(ミヤビスLB)」が含まれており、同製品を1日1パックずつ食べることで肌のうるおいを守るのを助ける機能が期待できる。

肌の乾燥を自覚する日本人健常女性12名(年齢22~48歳)を対象としたヒト試験では、ミヤビスLBの菌体400億個を含む粉末を1日1回、継続して8週間摂取することで、肌から蒸発する水分量が1割弱減少することが確認された。肌状態の主観的評価では顔や腕のうるおいやなめらかさがかなりの程度改善した。

民間調査機関による乳酸菌摂取調査では、美容・美肌を目的に乳酸菌を摂取している女性の割合は20代で37・5%、30代で40・3%、40代で40・1%、50代で34・5%に上り、乳酸菌を含む食品へのニーズは年々高まっているとみられる。同社では毎日の食事で手軽に食べられる食品として同商品を提案。簡便性、健康性といった現在の食トレンドに沿った商品として大きな注目が集まる。

同社では、〝健康的で豊かな生活を〟との想いから「キムチの乳酸発酵」に着目、長年に亘り乳酸菌の研究を続けており、現在400株以上の乳酸菌株を保有している。この菌株の中で、特に機能性に優れていた乳酸菌が、「LB27(ミヤビスLB)」。同乳酸菌については既に臨床試験により、免疫機能を高める免疫機能改善効果が報告されているが、今回新たに肌のうるおいについての効果が認められた。

【商品概要】商品名:イチオシキムチ400億個×3、内容量: 50g×3、参考価格:198円(税抜)、販売地域:全国【商品特長】▼1パック50g入りの食べきりサイズ、▼植物乳酸菌LB27 400億個入り(キムチ50gあたり)【届出表示(届出番号:E88)】本品にはミヤビスLB(Lactobacillus brevis LB27)が含まれます。ミヤビスLB(Lactobacillus brevis LB27)は、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。

【2019(令和元)年8月26日(第4990)号7面】

2019年8月19日・第4989号

やまう(東京都)

おかずシリーズ

やまう株式会社(梅澤綱祐社長、東京都目黒区)のおかずシリーズ3品「おかずザーサイ」「おかずビビンバ」「おかず山クラゲ」が手軽に料理のレパートリーを広げてくれると人気だ。

おかずシリーズは「そのまま、のせても、混ぜても、炒めても」がキーワードのレシピ付き商品。

パッケージ裏面にはテレビや雑誌でおなじみの人気料理家・小田真規子氏が同シリーズを使用して考案した様々なレシピが紹介されている。

「おかずザーサイ」はじっくり発酵熟成させたザーサイをスライスし、きくらげ、唐辛子を加え、オイスターエキスのうま味をきかせた。ごま油の風味とザーサイの歯ごたえが食欲をそそる。「たたききゅうりのザーサイ和え」「ザーサイチャーハン」「肉もやしザーサイ」「ザーサイちくわ和え」「ザーサイ春雨」「ザーサイバンバンジー風サラダ」といったレシピにアレンジできる。

「おかずビビンバ」は国産大豆もやしに、ぜんまい、わらび、きくらげ等を加え、ごま油・ラー油・オイスターエキスで風味よく仕上げた。「ビビンバの卵炒め」「ビビンバ奴」「おかずビビンバと鶏肉のマリネ」「ビビンバ生春巻き」「厚揚げおかずビビンバソース」「ビビンバとかにかまのサラダ」といったレシピにアレンジできる。

「おかず山クラゲ」は山クラゲのコリコリとした歯ごたえを生かし、しょうゆ、オイスターエキスをベースにごま油・ラー油の香味を効かせた。ごま油の香味とほのかな酸味と彩りのよい緑色が食欲をそそる。「にんじんの山クラゲ和え」「山クラゲの肉炒め」といったレシピにアレンジできる。

3品とも合成保存料・合成着色料・合成甘味料は使用せず素材の味にこだわった。

「おかずザーサイ」「おかずビビンバ」は内容量130g、「おかず山クラゲ」は内容量120g、賞味期間はいずれも常温で120日となっている。

【2019(令和元)年8月19日(第4989)号6面】

おかずシリーズは「そのまま、のせても、混ぜても、炒めても」がキーワードのレシピ付き商品。

パッケージ裏面にはテレビや雑誌でおなじみの人気料理家・小田真規子氏が同シリーズを使用して考案した様々なレシピが紹介されている。

「おかずザーサイ」はじっくり発酵熟成させたザーサイをスライスし、きくらげ、唐辛子を加え、オイスターエキスのうま味をきかせた。ごま油の風味とザーサイの歯ごたえが食欲をそそる。「たたききゅうりのザーサイ和え」「ザーサイチャーハン」「肉もやしザーサイ」「ザーサイちくわ和え」「ザーサイ春雨」「ザーサイバンバンジー風サラダ」といったレシピにアレンジできる。

「おかずビビンバ」は国産大豆もやしに、ぜんまい、わらび、きくらげ等を加え、ごま油・ラー油・オイスターエキスで風味よく仕上げた。「ビビンバの卵炒め」「ビビンバ奴」「おかずビビンバと鶏肉のマリネ」「ビビンバ生春巻き」「厚揚げおかずビビンバソース」「ビビンバとかにかまのサラダ」といったレシピにアレンジできる。

「おかず山クラゲ」は山クラゲのコリコリとした歯ごたえを生かし、しょうゆ、オイスターエキスをベースにごま油・ラー油の香味を効かせた。ごま油の香味とほのかな酸味と彩りのよい緑色が食欲をそそる。「にんじんの山クラゲ和え」「山クラゲの肉炒め」といったレシピにアレンジできる。

3品とも合成保存料・合成着色料・合成甘味料は使用せず素材の味にこだわった。

「おかずザーサイ」「おかずビビンバ」は内容量130g、「おかず山クラゲ」は内容量120g、賞味期間はいずれも常温で120日となっている。

【2019(令和元)年8月19日(第4989)号6面】

やまう株式会社 https://www.yama-u.co.jp/

2019年8月5日・第4988号

市久八木(京都府)

そのまんま梅肉

株式会社市久八木(八木博久社長、京都府城陽市)は、このほど従来の「そのまんま梅肉」をリニューアルした「Sonomamma Bainiku」の販売を開始した。同品は昨年(2018年)の発売以来、飲食店や酒屋等で根強い人気を誇って来た商品で、装い新たに訴求力を強めている。

同社が位置するのは、京都の梅どころ=青谷梅林で知られる城陽市。青谷梅林は、鎌倉から南北朝時代を生きた宗良親王の歌に登場するなど、産地として長い歴史を持つ。ここでは大粒で肉厚な果肉が特徴の希少品種「城州白」をはじめ特徴ある品種が栽培されており、八木社長は地元の梅を使った商品作りに長年取り組んで来た。

「Sonomamma Bainiku」はこの青谷梅林産の梅と、京都大原の紫蘇を100%使用した商品だ。製品化する上でこだわったのは梅肉の粘度で、とんかつソースに近い、使いやすい柔らかさになるよう調整。様々な料理に使えるほか、焼酎に入れて梅焼酎として楽しむのもおススメだ。塩分濃度は約20%と一般的な市場品と比べ高いものの、昔ながらの味わいを求める一部消費者から支持を得ている。細長い瓶にスタイリッシュなラベルを貼った新パッケージは、様々な店舗、食シーンに馴染むため、より幅広い提案が可能となっている。

また京都大原の紫蘇を100%使用した梅酢「Salty22% Akashiso Umezu」も発売した。

八木社長は「昔ながらの塩分が高いものを求めるお客様は確実に存在する。目指すのは、そうした需要の掘り起こし」との考えから、ターゲットを絞った商品開発、提案を行う。いずれの商品も減塩ニーズが高まる中で一線を画す商品として、着実な人気を誇っている。

【2019(令和元)年8月5日(第4988)号20面】

同社が位置するのは、京都の梅どころ=青谷梅林で知られる城陽市。青谷梅林は、鎌倉から南北朝時代を生きた宗良親王の歌に登場するなど、産地として長い歴史を持つ。ここでは大粒で肉厚な果肉が特徴の希少品種「城州白」をはじめ特徴ある品種が栽培されており、八木社長は地元の梅を使った商品作りに長年取り組んで来た。

「Sonomamma Bainiku」はこの青谷梅林産の梅と、京都大原の紫蘇を100%使用した商品だ。製品化する上でこだわったのは梅肉の粘度で、とんかつソースに近い、使いやすい柔らかさになるよう調整。様々な料理に使えるほか、焼酎に入れて梅焼酎として楽しむのもおススメだ。塩分濃度は約20%と一般的な市場品と比べ高いものの、昔ながらの味わいを求める一部消費者から支持を得ている。細長い瓶にスタイリッシュなラベルを貼った新パッケージは、様々な店舗、食シーンに馴染むため、より幅広い提案が可能となっている。

また京都大原の紫蘇を100%使用した梅酢「Salty22% Akashiso Umezu」も発売した。

八木社長は「昔ながらの塩分が高いものを求めるお客様は確実に存在する。目指すのは、そうした需要の掘り起こし」との考えから、ターゲットを絞った商品開発、提案を行う。いずれの商品も減塩ニーズが高まる中で一線を画す商品として、着実な人気を誇っている。

【2019(令和元)年8月5日(第4988)号20面】

株式会社市久八木 http://ichikyuyagi.co.jp/

2019年7月29日・第4987号

山源山下食品(北海道)

ねばねば小鉢

山源山下食品株式会社(山下仲秋社長、北海道旭川市南6条)は佃煮・煮豆・昆布巻・漬物等の製造を行う。

同社の人気上昇中の商品が「ねばねば小鉢」。がごめ昆布、麹、赤唐辛子を甘めのたれに漬け込んだ。そのままご飯にかけても、オクラや海鮮を加えて食べても美味しい。お酒のおつまみにもピッタリな商品となっている。

また看板商品として知られるのが北海道の郷土料理「三升漬」だ。

「三升漬」の名前の由来は、青なんばん(青唐辛子)・麹・醤油をそれぞれ、一升ずつの分量で漬け込み、合わせて3升使って作ったところからきていると言われている。

同社の「三升漬」は細かく刻んだ青なんばん・大根に加え、白瓜が入っているのが特徴。醤油や米こうじのコク深い旨味にシャキシャキとした食感が引き立つ。後からピリリとくる辛さもクセになる。

瓶タイプの他、ご飯や豆腐などに容器からそのままかけられる簡単手軽なパウチタイプも登場している。

「三升漬」の名前の由来は、青なんばん(青唐辛子)・麹・醤油をそれぞれ、一升ずつの分量で漬け込み、合わせて3升使って作ったところからきていると言われている。

同社の「三升漬」は細かく刻んだ青なんばん・大根に加え、白瓜が入っているのが特徴。醤油や米こうじのコク深い旨味にシャキシャキとした食感が引き立つ。後からピリリとくる辛さもクセになる。

瓶タイプの他、ご飯や豆腐などに容器からそのままかけられる簡単手軽なパウチタイプも登場している。

【2019年7月29日第4987号18面】

山源山下食品株式会社 http://www.hoas.jp/yamagen/index.html

2019年7月22日・第4986号

もり(京都府)

〝「森の恵み」GABA(ギャバ)〟シリーズ

血圧が高めな人にぬか漬を――。

機能性表示食品としてその効果が科学的に認められた〝「森の恵み」GABA(ギャバ)〟シリーズが、株式会社もり(森義治社長、京都府京都市右京区)から今月(2019年7月)発売された。

商品は大根漬・胡瓜漬・人参漬・茄子漬・南瓜漬の5品で、いずれも機能性表示食品として届出されたもの。

機能性関与成分のγ‐アミノ酪酸(GABA)が、1日当たりの摂取目安量の10g当たり20mg含まれている。

GABAは血圧を下げる効果があるとされるアミノ酸の一種で、研究レビューによれば、血圧が高めな成人がGABAを1日当たり12・3~80mg摂取すると、血圧を有意に下げる効果があることが分かっている。

なお1食分(10g)に含まれる塩分量は、食塩相当量で0・3g前後のため、高血圧治療ガイドラインにて推奨されている食塩摂取量6g/日と比べて低く、安全性上の問題が無いことが認められた。

同社がこれまで製造販売してきたぬか漬は、伝統製法に則り、発酵熟成期間を経たもののみ。同社の直売店でも長年人気商品となっており、科学的なエビデンスが明らかになったことで、さらなる消費拡大が期待される。

現在は同社ウェブサイトからのみ購入が可能で、今後はギフトセットなどを含めて展開する見通しだ。内容量はいずれも100gで賞味期限は10日。

機能性表示食品としてその効果が科学的に認められた〝「森の恵み」GABA(ギャバ)〟シリーズが、株式会社もり(森義治社長、京都府京都市右京区)から今月(2019年7月)発売された。

商品は大根漬・胡瓜漬・人参漬・茄子漬・南瓜漬の5品で、いずれも機能性表示食品として届出されたもの。

機能性関与成分のγ‐アミノ酪酸(GABA)が、1日当たりの摂取目安量の10g当たり20mg含まれている。

GABAは血圧を下げる効果があるとされるアミノ酸の一種で、研究レビューによれば、血圧が高めな成人がGABAを1日当たり12・3~80mg摂取すると、血圧を有意に下げる効果があることが分かっている。

なお1食分(10g)に含まれる塩分量は、食塩相当量で0・3g前後のため、高血圧治療ガイドラインにて推奨されている食塩摂取量6g/日と比べて低く、安全性上の問題が無いことが認められた。

同社がこれまで製造販売してきたぬか漬は、伝統製法に則り、発酵熟成期間を経たもののみ。同社の直売店でも長年人気商品となっており、科学的なエビデンスが明らかになったことで、さらなる消費拡大が期待される。

現在は同社ウェブサイトからのみ購入が可能で、今後はギフトセットなどを含めて展開する見通しだ。内容量はいずれも100gで賞味期限は10日。

【2019年7月22日第4986号2面】

株式会社もり http://corp.kyoto-mori.com/

2019年7月8日・第4985号

竹内農産(長野県)

大人のおつまみキャベツと野沢菜

株式会社竹内農産(竹内武史社長、長野県小県郡長和町)は今年(2019年)、「大人のおつまみキャベツと野沢菜」を新発売した。

「大人のおつまみキャベツと野沢菜」は同社従来の「きざみわさび風味のざわな」よりわさび風味を25%以上アップさせた製品。わさび好きの人やこれまでの辛さでは物足りなかったという人にピッタリな仕上がりで、国産野沢菜・国産キャベツのシャキシャキとした食感と共に、ガツンとした辛さ・ツーンとした爽快な辛味が楽しめる。ビールやハイボールなどお酒との相性も抜群で、これから迎える暑い夏場を乗り切るためにピッタリな大人のおつまみとして提案する。

【2019年7月8日第4985号7面】

株式会社竹内農産 http://www.shinsyu-nozawana.co.jp/

2019年7月1日・第4984号

三輝(神奈川県)

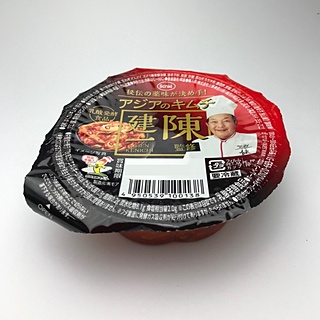

「陳建一監修 アジアのキムチ」

株式会社三輝(新川幸也社長、神奈川県川崎市)は、1986年(昭和61年)に韓国白菜キムチ「ペチュキムチ」の輸入販売を開始し、1988年のソウル五輪の影響などもあって日本市場に本場韓国キムチを浸透させた企業として知られている。

同社では赤坂四川飯店のオーナーシェフである〝中華の鉄人〟こと陳建一氏とのコラボレーションで「陳建一監修アジアのキムチ」を開発。2019年3月16日より販売をスタートし、中華料理界の巨匠として知られる陳建一氏が素材と味にこだわって創り上げた新しいキムチとして注目を集めている。

「陳建一監修アジアのキムチ」は、中高年層にも健康的なイメージが広がり、売場にも定着している「キムチ」に新風を吹き込むべく、陳建一氏が同社の白菜キムチの薬味等を見直し、厳選素材を手間隙かけて今までにない味と食感のキムチに仕上げた。

陳氏の代名詞でもある四川料理に欠かせない山椒を使用しており、山椒の風味が爽やかなアクセントになっている他、プロの料理人ならではの素材に合わせた細かい調理技術を惜しみなく採用している。通常、薬味として使用するニンニクや生姜は磨り下ろしたものを使用するが、陳氏のアドバイスで野菜の風味や食感を生かすため磨り下ろした薬味に加えてみじん切りにしたニンニクと千切りにした生姜を追加した。

同社では赤坂四川飯店のオーナーシェフである〝中華の鉄人〟こと陳建一氏とのコラボレーションで「陳建一監修アジアのキムチ」を開発。2019年3月16日より販売をスタートし、中華料理界の巨匠として知られる陳建一氏が素材と味にこだわって創り上げた新しいキムチとして注目を集めている。

「陳建一監修アジアのキムチ」は、中高年層にも健康的なイメージが広がり、売場にも定着している「キムチ」に新風を吹き込むべく、陳建一氏が同社の白菜キムチの薬味等を見直し、厳選素材を手間隙かけて今までにない味と食感のキムチに仕上げた。

陳氏の代名詞でもある四川料理に欠かせない山椒を使用しており、山椒の風味が爽やかなアクセントになっている他、プロの料理人ならではの素材に合わせた細かい調理技術を惜しみなく採用している。通常、薬味として使用するニンニクや生姜は磨り下ろしたものを使用するが、陳氏のアドバイスで野菜の風味や食感を生かすため磨り下ろした薬味に加えてみじん切りにしたニンニクと千切りにした生姜を追加した。

その他、彩りにもなっている輪切り唐辛子など、こだわりの調味でアジアンテイストの新しいキムチを創り上げている。大手のNB商品が並び画一化されているキムチ売場において、「アジアのキムチ」は見た目でも違いを生み出すことができる。内容量は70gと220gで賞味期限は70gが製造日+45日、220gが製造日+60日。発売エリアは全国で原産国は韓国。

新川社長は、「弊社は本場韓国の輸入キムチを長年販売してきたが、以前ほど『本場韓国』が消費者への訴求ポイントになっていないと気が付いた。キムチは韓国が発祥だが、今では日本でも中国でも作られるなど、アジア各国でポピュラーな商品になった」と韓国キムチの近況を説明。「料理人として知名度が高く、人気のある陳建一氏に監修していただいた『アジアのキムチ』は韓国キムチの良さを活かした今までにない味のキムチなので、是非食べていただきたい」とPRした。

同社が販売する「ペチュキムチ」は、日本市場で初めて韓国産キムチを認知させた元祖韓国輸入キムチとされるロングセラー商品。韓国キムチ製造提携先のモア社(韓国慶尚北道永川市)は、世界に通用する食品安全規格HACCP並びにFSSC22000認証を取得している。

【2019(令和元)年7月1日第4894号6面】

新川社長は、「弊社は本場韓国の輸入キムチを長年販売してきたが、以前ほど『本場韓国』が消費者への訴求ポイントになっていないと気が付いた。キムチは韓国が発祥だが、今では日本でも中国でも作られるなど、アジア各国でポピュラーな商品になった」と韓国キムチの近況を説明。「料理人として知名度が高く、人気のある陳建一氏に監修していただいた『アジアのキムチ』は韓国キムチの良さを活かした今までにない味のキムチなので、是非食べていただきたい」とPRした。

同社が販売する「ペチュキムチ」は、日本市場で初めて韓国産キムチを認知させた元祖韓国輸入キムチとされるロングセラー商品。韓国キムチ製造提携先のモア社(韓国慶尚北道永川市)は、世界に通用する食品安全規格HACCP並びにFSSC22000認証を取得している。

【2019(令和元)年7月1日第4894号6面】

2019年6月24日・第4983号

やまじょう(滋賀県)

下田なす

株式会社やまじょう(上西宗市社長、滋賀県湖南市下田)では、夏場のこの時期、通年商品の「昆布割」や毎年7月下旬から販売開始予定の「下田なす」などが主力商材となる。

夏季限定「下田なす」は今年(2019年)も7月下旬からの販売開始を予定。小ぶりでアクが少ない、近江伝統野菜の下田なすを丸ごとあっさりと漬け、弾けるような食感や甘味が楽しめるよう仕上げた。原料の下田なすは契約栽培のほか自社農園でも栽培。昨年は猛暑等の影響からか、作柄は半作程度となったが、今年は露地での栽培管理方法を工夫することで、現状は順調に生育が進む。「品質の良い原菜が出来れば、品質の良い商品をお客様へ提供出来る」(上西宗太専務)との想いから、安定した原料供給体制の確立を目指している。

直営店の展開では、今年に入り彦根城下に位置する「山上金亀城町店」「近江味噌漬武宗」の売上が伸長。これは昨年同店2階にオープンした漬物バイキングが楽しめるレストラン「山上茶寮」が好影響をもたらしたもの。観光地でありながら地元顧客を狙った展開を行うこと、山上茶寮で実際に食べた漬物を階下で購入する好循環が生まれていることなどが好評の理由だ。

なお今年3月には長浜市に4店舗目となる『山上長浜黒壁』をオープン。今後は湖北を代表する観光地・長浜黒壁で同社のブランドをさらに高めていく見通し。

夏季限定「下田なす」は今年(2019年)も7月下旬からの販売開始を予定。小ぶりでアクが少ない、近江伝統野菜の下田なすを丸ごとあっさりと漬け、弾けるような食感や甘味が楽しめるよう仕上げた。原料の下田なすは契約栽培のほか自社農園でも栽培。昨年は猛暑等の影響からか、作柄は半作程度となったが、今年は露地での栽培管理方法を工夫することで、現状は順調に生育が進む。「品質の良い原菜が出来れば、品質の良い商品をお客様へ提供出来る」(上西宗太専務)との想いから、安定した原料供給体制の確立を目指している。

直営店の展開では、今年に入り彦根城下に位置する「山上金亀城町店」「近江味噌漬武宗」の売上が伸長。これは昨年同店2階にオープンした漬物バイキングが楽しめるレストラン「山上茶寮」が好影響をもたらしたもの。観光地でありながら地元顧客を狙った展開を行うこと、山上茶寮で実際に食べた漬物を階下で購入する好循環が生まれていることなどが好評の理由だ。

なお今年3月には長浜市に4店舗目となる『山上長浜黒壁』をオープン。今後は湖北を代表する観光地・長浜黒壁で同社のブランドをさらに高めていく見通し。

【2019(令和元)年6月24日第4893号3面】

2019年6月17日・第4982号

秋山商店(栃木県)

鹿沼こんにゃく

嘉永二年(1849年)創業の有限会社秋山商店(秋山義治社長、栃木県鹿沼市)は、鹿沼の特産品「鹿沼こんにゃく」を製造する最古の企業として知られている。

収穫まで3年かかる希少な在来種を原料とする「鹿沼こんにゃく」は、鹿沼の風土が作り上げた品質の優れたこんにゃく芋(精粉)を水と撹拌し、それを一つ一つ繊維質を壊さないよう丁寧に手でちぎり、型に押し込み専用の釜で煮上げる。柔らかい食感ながら弾力があり、独特の歯触りが特徴だ。

「鹿沼こんにゃく」の食感と風味を楽しむには刺身が一番のオススメだが、料理の味が良く染み込むため、煮物や汁物の具材としても利用できる。

「鹿沼こんにゃく」の歴史は古く、元文3年(1738年)に東照宮に献納された記述があり、江戸時代後期から生産されていた可能性もあるため、300年以上の歴史があると考えられている。

「かぬまブランド」(かぬまブランド推進協議会認定)に認定されている「鹿沼こんにゃく」は、鹿沼蒟蒻商組合(中條堅二組合長)で商標登録しているため、組合加盟企業で製造できるのは秋山商店を含めて3社のみ。原料も一般的に製造・販売されている群馬県産(こんにゃく芋の生産量は全国の90%以上)の品種と異なり、親芋になるまで3年かかる在来種を使用している。

収穫まで3年かかる希少な在来種を原料とする「鹿沼こんにゃく」は、鹿沼の風土が作り上げた品質の優れたこんにゃく芋(精粉)を水と撹拌し、それを一つ一つ繊維質を壊さないよう丁寧に手でちぎり、型に押し込み専用の釜で煮上げる。柔らかい食感ながら弾力があり、独特の歯触りが特徴だ。

「鹿沼こんにゃく」の食感と風味を楽しむには刺身が一番のオススメだが、料理の味が良く染み込むため、煮物や汁物の具材としても利用できる。

「鹿沼こんにゃく」の歴史は古く、元文3年(1738年)に東照宮に献納された記述があり、江戸時代後期から生産されていた可能性もあるため、300年以上の歴史があると考えられている。

「かぬまブランド」(かぬまブランド推進協議会認定)に認定されている「鹿沼こんにゃく」は、鹿沼蒟蒻商組合(中條堅二組合長)で商標登録しているため、組合加盟企業で製造できるのは秋山商店を含めて3社のみ。原料も一般的に製造・販売されている群馬県産(こんにゃく芋の生産量は全国の90%以上)の品種と異なり、親芋になるまで3年かかる在来種を使用している。

また、手造りで製造するため生産量を増やすことが難しく、地域性があり希少価値の高い商材ながら鹿沼地域周辺でしか販売されておらず、その存在は全国的にもあまり知られていない。しかし、鹿沼では古くから親しまれ、地元を代表する特産品として愛されている。一度食べた人がファンとなり、通販等で購入を続けるケースも少なくない。

同社の「鹿沼こんにゃく」の規格は5枚入と3枚入で、直営店ではバラ売りも可能。その他、ハート型や星型など型抜きした「型抜きこんにゃく」や食べやすい「ひとくちこんにゃく」、麺状にした「こんにゃ麺」など、若い世代向けの商品も展開している。こんにゃくの需要増加を目指し、伝統を重んじながら革新へのチャンレジを続けている。

同社の「鹿沼こんにゃく」の規格は5枚入と3枚入で、直営店ではバラ売りも可能。その他、ハート型や星型など型抜きした「型抜きこんにゃく」や食べやすい「ひとくちこんにゃく」、麺状にした「こんにゃ麺」など、若い世代向けの商品も展開している。こんにゃくの需要増加を目指し、伝統を重んじながら革新へのチャンレジを続けている。

2019年6月10日・第4981号

宮崎農産(宮崎県)

宮崎きゅうりの冷や汁漬

株式会社宮崎農産(壹岐定憲社長、宮崎県児湯郡木城町)は、JA宮崎経済連の協同会社として、昭和57年に創業した。たくあんを主力とし、高菜漬や刻み漬など農産物を加工するメーカーだ。

JA系統組織と連携をとり、地元宮崎の安心・安全な原料を確保し、美味しい製品作りに取り組んでいる。大手漬物メーカーのPBや、ここ数年では給食・外食、弁当チェーンの中食など、業務用も安定した売上を保っている。

同社ではこのほど、宮崎県の郷土料理〝冷や汁〟風味の漬物「宮崎きゅうりの冷や汁漬」を新発売した。〝冷や汁〟とは宮崎の代表的な郷土料理で、一般的には魚といった胡麻、麦みそをすり鉢で擦り、冷たく冷やした出し汁と合わせる。これを温かい白ご飯にかけて食べるのだが、この「宮崎きゅうりの冷や汁漬」はご飯にかけるのはもちろん、おつまみやお茶漬け、おにぎりの具材にも使える万能選手である。

JA系統組織と連携をとり、地元宮崎の安心・安全な原料を確保し、美味しい製品作りに取り組んでいる。大手漬物メーカーのPBや、ここ数年では給食・外食、弁当チェーンの中食など、業務用も安定した売上を保っている。

同社ではこのほど、宮崎県の郷土料理〝冷や汁〟風味の漬物「宮崎きゅうりの冷や汁漬」を新発売した。〝冷や汁〟とは宮崎の代表的な郷土料理で、一般的には魚といった胡麻、麦みそをすり鉢で擦り、冷たく冷やした出し汁と合わせる。これを温かい白ご飯にかけて食べるのだが、この「宮崎きゅうりの冷や汁漬」はご飯にかけるのはもちろん、おつまみやお茶漬け、おにぎりの具材にも使える万能選手である。

2019年6月3日・第4980号

オオタニ(東京都)

九州産醤油使用の佃煮3種

株式会社オオタニ(大谷新一社長、東京都大田区)は九州産醤油使用の佃煮商品を九州地域限定で2019年6月より新発売する。

ラインナップは「たらこうま煮」「ひじき明太」「なめこあさり」の3種。

九州産醤油の甘みを生かし、浅炊きで柔らかく炊き上げた。

同社の通常商品に比べ、低糖・低塩で水分量が多いのが特長、ふっくらとジューシーな惣菜風佃煮として仕上がっている。

開発のきっかけは、「佃煮の味わいは醤油が左右する」との大谷社長の考えから。同社では大分県宇佐市に大分工場を有しており、古くから九州地域との結び付きが強い。大谷社長は「地場で販売する佃煮に地場の醤油を使用することで、さらに地元の方々の舌に合うようになった」と自信を見せる。

「たらこうま煮」は同社の伝統的な看板商品であるたらこ佃煮を九州産醤油を使用してアレンジした商品。たらこのプチプチした食感と旨みが口の中に広がる。

「ひじき明太」は、大分工場からほど近い大分県佐伯市産のひじきを使用、明太子とまぶすことで甘辛く仕上げている。

「なめこあさり」は、なめことあさりの絶妙な組み合わせが楽しめる商品。ご飯との相性も抜群で、お酒も進む。

3商品共通で内容量は80g、賞味期限は常温60日となっている。

ラインナップは「たらこうま煮」「ひじき明太」「なめこあさり」の3種。

九州産醤油の甘みを生かし、浅炊きで柔らかく炊き上げた。

同社の通常商品に比べ、低糖・低塩で水分量が多いのが特長、ふっくらとジューシーな惣菜風佃煮として仕上がっている。

開発のきっかけは、「佃煮の味わいは醤油が左右する」との大谷社長の考えから。同社では大分県宇佐市に大分工場を有しており、古くから九州地域との結び付きが強い。大谷社長は「地場で販売する佃煮に地場の醤油を使用することで、さらに地元の方々の舌に合うようになった」と自信を見せる。

「たらこうま煮」は同社の伝統的な看板商品であるたらこ佃煮を九州産醤油を使用してアレンジした商品。たらこのプチプチした食感と旨みが口の中に広がる。

「ひじき明太」は、大分工場からほど近い大分県佐伯市産のひじきを使用、明太子とまぶすことで甘辛く仕上げている。

「なめこあさり」は、なめことあさりの絶妙な組み合わせが楽しめる商品。ご飯との相性も抜群で、お酒も進む。

3商品共通で内容量は80g、賞味期限は常温60日となっている。

2019年5月27日・第4979号

荒井食品(栃木県)

小なす漬

株式会社荒井食品(荒井一好社長、栃木県さくら市上河戸)は、『土づくりからお客様のお手元まで!』をキャッチフレーズにしている茄子浅漬の専門メーカー。定評ある品質と味で多様なニーズに応えている。

旬を訴求する国産製品を積極的に展開し、長茄子、中茄子、小茄子、スライスと豊富なラインナップと規格で多様なニーズに対応している。現在、北関東を中心とする産地では夏向け商品の原料となる茄子が順調に生育しており、一年で最も商品が動く最需要期に向けて製造、出荷の準備を進めている。昨年は季節外れの台風の影響で原料面に不安を抱えていただけに、今年は大きな期待が寄せられている。

旬を訴求する国産製品を積極的に展開し、長茄子、中茄子、小茄子、スライスと豊富なラインナップと規格で多様なニーズに対応している。現在、北関東を中心とする産地では夏向け商品の原料となる茄子が順調に生育しており、一年で最も商品が動く最需要期に向けて製造、出荷の準備を進めている。昨年は季節外れの台風の影響で原料面に不安を抱えていただけに、今年は大きな期待が寄せられている。

これからの時期に同社がオススメしているのがオンリーワン商品とも言える「小なす漬」。露地栽培の国産長小なすを一番美味しいサイズで収穫。さっぱりとしたプレーンタイプの味付けで、食べやすい大きさが人気となっている。国産小茄子は栽培に手間がかかるため、希少な原料となっており、引き合いは年々増えている。規格は150gで販売期間は7月~10月中旬。賞味期限はD+11。

2019年5月20日・第4978号

養命酒製造(東京都)

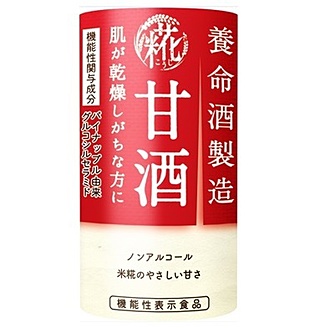

養命酒製造 甘酒

「薬用養命酒」の製造販売元として知られる養命酒製造株式会社(塩澤太朗社長、東京都渋谷区)では、今年(2019年)3月より甘酒商品としては日本初となる機能性表示食品「養命酒製造 甘酒」を発売。美容を訴求できる商品として、ドラッグストアや量販店などで販路を拡大している。

同製品は肌の潤い(水分)を逃しにくくする機能があることが報告されているパイナップル由来グルコシルセラミドを配合し、肌が乾燥しがちな人に適した機能性表示食品の甘酒。米糀のやさしい甘さですっきりと飲みやすく仕上げている。米糀由来のためアルコールは0%。

セラミドとは、化粧品などにも使用されている成分で、細胞間脂質の一つ。水分を蓄えて肌を保湿するとともに細胞間を隙間なく埋める役割を果たす。そのため、女性の認知度は高く、肌の潤いやバリア機能を持つ成分もあるとされる。

「カラダに優しい」「伝統的な」「醸造」のイメージが高い同社のブランド価値を生かした製品で、「飲む美容液」としてブームとなった甘酒の主な飲用理由を明確にすることで、差別化を図っている。また、デザインの大部分に「養命酒製造 甘酒」と「肌が乾燥しがちな方に」という文字を記載し、分かりやすく商品名や用途をPRしている。

ターゲットはケミカルなものに頼らず、自然の力でキレイになりたい40代女性。パイナップル由来グルコシルセラミドの1本当たりの含有量は1・2㎎で、一日摂取目安量は1日1本。内容量は飲み切りサイズの125mlで容器はカートカン。賞味期限は12カ月(常温)。

一般的な米糀由来の甘酒にはブドウ糖、オリゴ糖、ビタミンB群、アミノ酸など、豊富な栄養素が含まれているとされ、近年はテレビ等のメディアで度々紹介されたことで市場の拡大につながっている。

同製品は肌の潤い(水分)を逃しにくくする機能があることが報告されているパイナップル由来グルコシルセラミドを配合し、肌が乾燥しがちな人に適した機能性表示食品の甘酒。米糀のやさしい甘さですっきりと飲みやすく仕上げている。米糀由来のためアルコールは0%。

セラミドとは、化粧品などにも使用されている成分で、細胞間脂質の一つ。水分を蓄えて肌を保湿するとともに細胞間を隙間なく埋める役割を果たす。そのため、女性の認知度は高く、肌の潤いやバリア機能を持つ成分もあるとされる。

「カラダに優しい」「伝統的な」「醸造」のイメージが高い同社のブランド価値を生かした製品で、「飲む美容液」としてブームとなった甘酒の主な飲用理由を明確にすることで、差別化を図っている。また、デザインの大部分に「養命酒製造 甘酒」と「肌が乾燥しがちな方に」という文字を記載し、分かりやすく商品名や用途をPRしている。

ターゲットはケミカルなものに頼らず、自然の力でキレイになりたい40代女性。パイナップル由来グルコシルセラミドの1本当たりの含有量は1・2㎎で、一日摂取目安量は1日1本。内容量は飲み切りサイズの125mlで容器はカートカン。賞味期限は12カ月(常温)。

一般的な米糀由来の甘酒にはブドウ糖、オリゴ糖、ビタミンB群、アミノ酸など、豊富な栄養素が含まれているとされ、近年はテレビ等のメディアで度々紹介されたことで市場の拡大につながっている。

2019年5月6日・第4977号

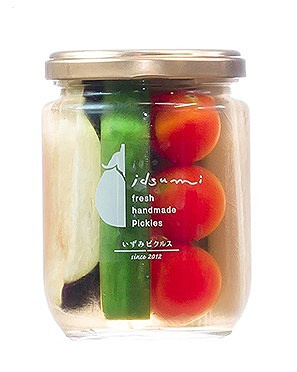

NSW(idsumi)(大阪府)

水なすピクルス

水なすの新たな食べ方として〝ピクルス〟を提案しているのがNSW株式会社(西出喜代彦社長、大阪府泉佐野市)である。2012年参入の新興勢力ながら、「idsumi(いずみ)ピクルス」のブランド名でJR大阪駅、南海なんば駅構内の商業施設に店舗を構える注目企業だ。

同社は元々、約70年続くワイヤロープの町工場だった。厳しい経営環境の中、廃業も考えていたが、4代目の西出社長が一念発起。地場の特産品である水なすの新しい活用方法としてピクルスに目をつけ事業転換を図った。洋風に仕立て、見た目にもこだわることで、従来の水なす漬ファン以外の幅広い層の取り込みを狙った。

この狙いがヒットし、人気№1商品となったのが「水なすピクルス和風mix」。昆布だしをベースにしたお酢の調味液で、酸味を抑えたことで日本人にも馴染みやすい。同社のピクルスの原点となった味でもある。

野菜は水なすに加えて大根、にんじん、きゅうり、ミニトマト。素材が映えるよう、瓶詰めは一つ一つ手作業で行っている。瓶自体の装飾を極力シンプルに抑えているのは、主役はあくまでも野菜という考えからだ。

ピクルスの利点としては、1年という賞味期限の長さや、低塩分であること、お酢の健康性などが挙げられる。

同社は元々、約70年続くワイヤロープの町工場だった。厳しい経営環境の中、廃業も考えていたが、4代目の西出社長が一念発起。地場の特産品である水なすの新しい活用方法としてピクルスに目をつけ事業転換を図った。洋風に仕立て、見た目にもこだわることで、従来の水なす漬ファン以外の幅広い層の取り込みを狙った。

この狙いがヒットし、人気№1商品となったのが「水なすピクルス和風mix」。昆布だしをベースにしたお酢の調味液で、酸味を抑えたことで日本人にも馴染みやすい。同社のピクルスの原点となった味でもある。

野菜は水なすに加えて大根、にんじん、きゅうり、ミニトマト。素材が映えるよう、瓶詰めは一つ一つ手作業で行っている。瓶自体の装飾を極力シンプルに抑えているのは、主役はあくまでも野菜という考えからだ。

ピクルスの利点としては、1年という賞味期限の長さや、低塩分であること、お酢の健康性などが挙げられる。

なお「水なすピクルス和風mix」は、平成30年度優良ふるさと食品中央コンクールの新技術開発部門で農林水産省食料産業局長賞受賞、2017年度おもてなしセレクション受賞など、多方面から高評価を受けている。

味付けは他にも、レモン風味のさわやかな酸味を加えた「水なすピクルス洋風mix」や、ゆず風味、ピリ辛風味などがある。

製造は、ワイヤロープ工場の一角を改装して利用している。HACCP取得への準備も進行中だ。

西出社長は「鉄から農へ。ゼロからのスタートだったが、それだけに新しい発想ができ、現代の食生活に受け入れやすいものとなった。今後は水なすピクルスだけでなく、他の泉州野菜や大阪の伝統野菜のPRに貢献していきたい」と意欲を見せている。

味付けは他にも、レモン風味のさわやかな酸味を加えた「水なすピクルス洋風mix」や、ゆず風味、ピリ辛風味などがある。

製造は、ワイヤロープ工場の一角を改装して利用している。HACCP取得への準備も進行中だ。

西出社長は「鉄から農へ。ゼロからのスタートだったが、それだけに新しい発想ができ、現代の食生活に受け入れやすいものとなった。今後は水なすピクルスだけでなく、他の泉州野菜や大阪の伝統野菜のPRに貢献していきたい」と意欲を見せている。

【2019年5月6日第4977号5面】

NSW株式会社(idsumi) https://idsumi.com/

2019年4月29日・第4976号

天満屋(大阪府)

おかか牛蒡

株式会社天満屋(梶原靖久社長、大阪府東大阪市)は、食品問屋兼メーカーとして、佃煮・惣菜・煮豆・漬物・冷凍食品・調味料など多ジャンルの商品を提供している。

「おかか牛蒡」は、同社が得意とする業務ルートを対象とした牛蒡商材の中でも、中心に位置づけられる商品だ。蒟蒻と牛蒡をおかかの香りを生かして炊き上げており、和食の定番品として長年にわたり人気を博している。量販店や飲食店での人手不足が深刻化する昨今、単品として、またインストア加工品の一品としてなど、幅広く活用されている。そのため春や秋といった行楽シーズンはもちろんのこと、年間を通じて安定した需要を誇っている。なお同社の牛蒡商材と言えば年末の「たたき牛蒡」が著名で、例年安定的な供給を行う。様々な商材を扱う中でも、特に精通する牛蒡商材は、同社の大きな強みのひとつだ。

「おかか牛蒡」は、同社が得意とする業務ルートを対象とした牛蒡商材の中でも、中心に位置づけられる商品だ。蒟蒻と牛蒡をおかかの香りを生かして炊き上げており、和食の定番品として長年にわたり人気を博している。量販店や飲食店での人手不足が深刻化する昨今、単品として、またインストア加工品の一品としてなど、幅広く活用されている。そのため春や秋といった行楽シーズンはもちろんのこと、年間を通じて安定した需要を誇っている。なお同社の牛蒡商材と言えば年末の「たたき牛蒡」が著名で、例年安定的な供給を行う。様々な商材を扱う中でも、特に精通する牛蒡商材は、同社の大きな強みのひとつだ。

同社は西日本エリアを対象として、大阪本社、九州支店、広島営業所と各地に拠点を有する強みを生かし、幅広い対応を行っている。

2019年4月22日・第4975号

中條商店(栃木県)

鹿沼こんにゃく

1911年(明治44年)創業の有限会社中條商店(中條堅二社長、栃木県鹿沼市)は、鹿沼に江戸時代から伝わる特産品「鹿沼こんにゃく」を製造、販売している。

「鹿沼こんにゃく」は、希少な在来種を原料とし、生産に手間がかかることから生産量が下降線を辿る中、中條社長が歴史から消えかけた「鹿沼こんにゃく」を復活させ、県内を中心に希少な特産品を出荷している。

全国でも生産量が限られている在来種を生で擦って造る生擦り製法で造られる「生ずりこんにゃく」は、希少な原料と伝統の技が融合した希少価値の高い逸品だ。一般的に蒟蒻はこんにゃく芋を乾燥させた芋粉を使って造られるが、「生ずりこんにゃく」は文字通り在来種を生で擦って造る。こんにゃく芋の繊維質を壊さないようにするため、一枚一枚型に押し込み手作業で行う。製造期間はこんにゃく芋の収穫時期となる11月から3月まで。手間がかかり、大量に造ることはできないが、こんにゃく芋本来のまろやかな風味としっかりとした弾力、滑らかな口当たりが特徴。限られた期間しか食べることができないため、毎年楽しみにしているファンも多く、お歳暮としても利用されている。内容量は280gで賞味期限はD+60。

主力製品の「鹿沼こんにゃく」は、在来種を乾燥させて造るこんにゃく芋粉を原料に使用。同商品も「生ずりこんにゃく」と同様に型に押し込む作業は手作業で行い、板状にして大鍋で煮上げる。手造りで造ることによって独特の弾力を楽しむことができる。しょうが醤油やポン酢をかけ薬味を乗せれば高級感のある「刺身こんにゃく」となる。規格は5枚入り(350g)と8枚入り(560g)で賞味期限はD+60日。

その他、小玉こんにゃく、板こんにゃく、さしみこんにゃく、糸こんにゃく、蒟蒻麺など、用途に応じたアイテムを取り揃えている。

「鹿沼こんにゃく」は、希少な在来種を原料とし、生産に手間がかかることから生産量が下降線を辿る中、中條社長が歴史から消えかけた「鹿沼こんにゃく」を復活させ、県内を中心に希少な特産品を出荷している。

全国でも生産量が限られている在来種を生で擦って造る生擦り製法で造られる「生ずりこんにゃく」は、希少な原料と伝統の技が融合した希少価値の高い逸品だ。一般的に蒟蒻はこんにゃく芋を乾燥させた芋粉を使って造られるが、「生ずりこんにゃく」は文字通り在来種を生で擦って造る。こんにゃく芋の繊維質を壊さないようにするため、一枚一枚型に押し込み手作業で行う。製造期間はこんにゃく芋の収穫時期となる11月から3月まで。手間がかかり、大量に造ることはできないが、こんにゃく芋本来のまろやかな風味としっかりとした弾力、滑らかな口当たりが特徴。限られた期間しか食べることができないため、毎年楽しみにしているファンも多く、お歳暮としても利用されている。内容量は280gで賞味期限はD+60。

主力製品の「鹿沼こんにゃく」は、在来種を乾燥させて造るこんにゃく芋粉を原料に使用。同商品も「生ずりこんにゃく」と同様に型に押し込む作業は手作業で行い、板状にして大鍋で煮上げる。手造りで造ることによって独特の弾力を楽しむことができる。しょうが醤油やポン酢をかけ薬味を乗せれば高級感のある「刺身こんにゃく」となる。規格は5枚入り(350g)と8枚入り(560g)で賞味期限はD+60日。

その他、小玉こんにゃく、板こんにゃく、さしみこんにゃく、糸こんにゃく、蒟蒻麺など、用途に応じたアイテムを取り揃えている。

2019年4月15日・第4974号

河村屋(埼玉県)

薬膳たまねぎ醤油味

株式会社河村屋(染谷庄一郎社長、埼玉県さいたま市)の漬物グランプリ決勝進出作品が「薬膳たまねぎ醤油味」。厳選した国産たまねぎに八角、赤ナツメ、松の実を加え、旨味成分であるアミノ酸の割合が通常の醤油の2倍近く含まれる超特選再仕込醤油で漬け込んだ。

同商品は3年前にスタートした漬物の未来を考察する同社の次世代プロジェクトの中から生まれた。若手中心に11名の社員がプロジェクトに参加、月1回の会議で議論を重ねた。そこから導き出されたのが〝美味しくて身体に良い〟漬物。中医学の専門家である株式会社潤佳のユウシャーミン社長の監修のもと試行錯誤して開発した。

身体に良い食材を使用することはもちろん、季節ごとの体調変化までを考慮し、その季節に最も身体が必要とする栄養素を製品から摂取できるよう「薬膳たまねぎ」シリーズは春夏秋冬の年4回、食材や味付けを変える。

今回の「薬膳たまねぎ醤油味」はたまねぎの旨味に、超特選再仕込醤油のコク深さ、赤ナツメの甘みが加わりさわやかな味わい。春に必要な栄養素を楽しみながら摂取できる商品となっている。河村屋大宮本店にて期間限定で販売を行っている。

同社では昨年の漬物グランプリにおいて『乳酸発酵糀漬「雪下にんじん」』が準グランプリを受賞。2年連続の決勝進出となった。

【2019(平成31)年4月15日第4974号9、10面】

株式会社河村屋 https://www.kawamuraya.co.jp/

2019年4月1日・第4973号

長久保食品(福島県)

いわきの野菜で作ったピクルス

有限会社長久保食品(篠原福一社長、いわき市好間町)は、看板商品「長久保のしそ巻」で知られる老舗。今年(2019年)2月には『いわきの野菜で作ったピクルス(フラガールトマト・ゴールドしいたけ・勿来なめこ』『長久保の柚子大根』の2品が、全国1000点以上の中から選ばれる「全国推奨観光土産品審査会(主催‥全国観光土産品連盟)」にて、特別審査優秀賞を受賞し注目を集めている。

受賞商品の『いわきの野菜で作ったピクルス(フラガールトマト・ゴールドしいたけ・勿来なめこ』は、一昨年販売を開始した〝おここさん〟シリーズのピクルス3種を詰め合わせたもの。一方で『長久保の柚子大根』は、大根の醤油漬に柚子の爽やかさを加えた、同社が長年販売を続ける商品だ。2品の同時受賞について篠原社長は「新旧の商品どちらも評価していただいたことが一番嬉しい。おここさんシリーズは、今年の展示会で手応えを感じており、今後は特に、若年層を対象として県外を含めた広い範囲へ展開して行きたい」としており、伝統と革新、その両輪で事業を展開して行く見通しだ。

おここさんシリーズは、この地方で漬物を表す「御香々」や「心地よい酸味」の意味から名づけられたシリーズ商品で、現在野菜8種・フルーツ12種と合計20品のラインナップを有する。漬物メーカーとして長年歩んで来たノウハウを生かし、添加物は不使用で、野菜のピクルスは米酢と出汁醤油、フルーツのピクルスは米酢と白ワインで仕上げた。常温3カ月の賞味期限・スタンドパウチのパッケージは、従来の漬物コーナー以外での販売にも対応している。

これまで同社が販売して来た伝統の漬物とはターゲットが異なり、特にいちご・桃・ぶどうなど華やかなフルーツのピクルスは、売場を鮮やかに彩る役割も期待したい。

篠原社長は、ゆくゆくは同シリーズの商品数を50品にまで拡大したい、としており「(風評被害の)マイナスイメージを超える味・商品を作る」との信念のもと、今後もラインナップを拡大する計画だ。

【2019(平成31)年4月1日第4973号4面】

有限会社長久保食品 https://www.nagakubo.net/

2019年3月25日・第4972号

三井食品工業(愛知県)

春きゃべつ

三井食品工業株式会社(岩田浩行社長、愛知県一宮市)は、本社併設の直売店・三井宮蔵にて3・4月の限定商品として浅漬の『春きゃべつ』を発売。そのみずみずしい味わいから、旬の恵みを伝える春の風物詩として評判を呼んでいる。

三井宮蔵の支配人で直販事業部の野々垣信次氏は「お客様は、季節を感じられる商品を求めに来てくださる。〝春きゃべつ〟は春の季節商材として例年好評いただく」とし、店舗のオープン以来販売している同品について語る。開発の際には、甘味があり柔らかな春キャベツの美味しさを生かすよう、胡瓜・大根・人参・生姜をトッピング。さらに爽やかなしそ風味に仕上げた。この時期の限定商品として販売し続けることで、年を追うごとに認知度が上昇し、購買へと繋がっている。内容量は150g。

なお三井宮蔵には、同品をはじめ販売時期を絞った限定商品が並び、旬の美味しさを伝えることを信条とする。商品知識の豊富な専属スタッフを擁する、対面販売ならではの強みを生かした店舗は、近隣を中心に人気を博している。

【2019(平成31)年3月25日第4972号8面】

三井食品工業株式会社 https://mitsuishokuhin.jimdo.com/

2019年3月18日・第4971号

アイエー・フーズ(群馬県)

粒々こんにゃくスープ(トマト&オニオン)

株式会社アイエー・フーズ(吉田さゆり社長、群馬県富岡市南蛇井)では「粒々こんにゃくスープ(トマト&オニオン)」が平成30年度「優良ふるさと食品中央コンクール」の新製品開発部門において農林水産省食料産業局長賞を受賞した。

「粒々こんにゃくスープ」は群馬県産農畜産物のブランド化を女性ならではの視点から考える女子会「ひめラボ」と共同開発した商品。こんにゃくをもっと手軽に多くのシーンで楽しんでほしいとの思いから、こんにゃくを粒状に加工しスープの具材として提案した。トマトスープとオニオンスープが各1袋付いており、野菜など好きな具材を加えることで自分好みに自在にアレンジできる。

こんにゃくとスープを合わせたカロリーは、1食あたり約50キロカロリーとヘルシーで見た目もオシャレ、ダイエット中の女性などから人気が高い。

他にも同社では、伝統食品であるこんにゃくの魅力を様々な形で発信している。こんにゃくの海外輸出も4年前からスタートした。現在は北米やヨーロッパ、アジア各国に輸出を行っている。

海外で特に人気なのが〝J・konjac〟シリーズ。「こんにゃくヌードル」「こんにゃくスープ」「こんにゃくパスタ」の3種類で、英語表記を施した海外仕様のパッケージに仕上げている。また「こんにゃくゼリー」も国内外で人気。コーラやラムネ、メロンソーダといった珍しい味わいが話題を呼んでいる。

【2019(平成31)年3月18日第4971号6面】

株式会社アイエー・フーズ http://ia-foods.com/

2019年3月11日・第4970号

河本食品(和歌山県)

焼き梅

河本食品株式会社(河本高典社長、本社=和歌山県日高郡みなべ町)は昭和7年創業の歴史ある紀州の有力企業として知られる。受け継がれた伝統を守りつつも、その時代に合った新たな製品の開発に力を注いでいる。

各種メディアで度々取り上げられるユニークな商品が「焼き梅」。梅干職人が厳選した紀州南高梅に独自の味付けをほどこし、一粒ずつ遠赤外線で丁寧に焼き上げた。梅干の赤い実に付いた網目模様がなんとも食欲をそそる。じっくりと時間をかけて焼くことで塩角(刺激のあるしょっぱさ)が和らぎ、まろやかな口当たりとなっている。

【2019(平成31)年3月11日第4970号5面】

河本食品株式会社 https://www.kawamotokk.co.jp/

2019年3月4日・第4969号

岩田食品(愛知県)

壬生菜は水菜に良く似た野菜で、関西では主に漬物用野菜として古くから親しまれてきた。今回、惣菜にアレンジすることで、また違った壬生菜の魅力を引き出した製品となっている。

2019年2月25日・第4968号

フンドーダイ五葉(熊本県)

透明醤油

株式会社フンドーダイ五葉(山村脩社長、熊本県熊本市)は2019(平成31)年2月19日より「透明醤油」を発売開始した。同品は発売開始前から多数のテレビ番組で紹介されているのに加え、通販サイト「楽天市場」で醤油・調味料部門のデイリーランキング1位となるなど抜群の話題性を引き提げての登場だ。

同社は今年(2019年)3月に創業150年を迎える節目に、新感覚の醤油を作りたいという思いから、透明な醤油を考案し、1年半以上の歳月をかけて開発した。製法は、一度本醸造醤油を製造してから、独自過程を経て透明化しているのだが、その詳細は完全に企業秘密としている。本醸造しょうゆの芳醇な香りや風味は損なわれておらず、味わいも本格的。

醤油が透明であるメリット――それは、物珍しさや服に零しても汚れが目立たないというだけではない。料理に使っても黒く染めることがなく、素材の色を最大限活かすことが可能になるのだ。煮物やマグロの漬け、みたらし団子のタレなど和風料理使えば、いつもの味が意外な外見となる。逆に洋風料理に使えば、見た目を変えることなく和のテイストを取り入れることが可能だ。

佃煮や漬物にも使用可能

今後は業務用での提案も予定している。中食や外食での使用はもちろん、佃煮や漬物などの製造にも使用可能だ。商品開発室長の池田勝美(かつよし)氏が「醤油は黒い、和食用といったイメージを脱却し、利用の新たなステージを獲得しうる」と話すとおり、食品の見た目が重視される現代において、新しい風を吹き込む一品となりそうだ。

佃煮や漬物にも使用可能

今後は業務用での提案も予定している。中食や外食での使用はもちろん、佃煮や漬物などの製造にも使用可能だ。商品開発室長の池田勝美(かつよし)氏が「醤油は黒い、和食用といったイメージを脱却し、利用の新たなステージを獲得しうる」と話すとおり、食品の見た目が重視される現代において、新しい風を吹き込む一品となりそうだ。

2019年2月18日・第4967号

杉山食品工業(東京都)

おかずキムチ

〝二子玉川すぎ〟ブランドで知られる杉山食品工業株式会社(杉山諄示会長、東京都世田谷区)では、看板商品の「おかずキムチ」が世田谷にゆかりのある逸品を紹介する「世田谷みやげ2019」に認定された。

「世田谷みやげ」は2006年にスタート。世田谷にゆかりのある商品の中から、世田谷区産業振興公社が選定している。認定商品は世田谷区内のスーパーや百貨店の専用コーナーの他、区内で開催されるイベントなどで販売される。

杉山食品工業の「おかずキムチ」は塩漬け、糖しぼりを経てタレで仕込むこだわりの三段製法で作られるキムチ。世田谷区野毛の本社工場で製造されている世田谷産の漬物だ。

酸味を抑えつつ辛さと甘みのバランスを整えた味わいは、そのままご飯にのせても、豚キムチにしても食べやすいと人気になっている。また加熱殺菌をして常温で長期保存が可能なため、手土産や贈り物としても好評を博している。

なお同社ではこの度、杉山会長が作詞をした楽曲「思い出の二子玉川」を発表。故郷である静岡・沼津から世田谷・二子玉川に移り住み、会社を構えて60年。第二の故郷・二子玉川への愛が存分に詰まった作品となっている。

昨年(2018年)85歳を迎えた杉山会長は、昭和45年、人名救助により警視総監章を受章するなど地域社会にも貢献してきた。杉山会長は「これからも二子玉川の発展のため頑張りたい」と思いを語る。

2019年2月11日・第4966号

富岡食品(埼玉県)

深谷ねぎがんも

株式会社富岡食品(冨岡宏臣社長、埼玉県深谷市)はいなり寿司に使用する味つけ油揚げのほか、油揚げ、がんも、厚揚げなどを主に製造する創業大正15年の老舗である。元々は納豆や豆腐製造に端を発しているが、現在は豆腐から加工した食品に特化して様々な商品を世に送り出している。今回注目したいのは地元・深谷市で有名な深谷ねぎの入りの「深谷ねぎがんも」。

富岡食品は美味しさを追求するためにがんもに特化した豆腐生地の製造を行う。そうした中で地元特産品を具に使用したいという思いが、がんもに深谷ねぎを入れるという運命的な出会いを果たすことに繋がった。豆腐と葱が合うのと同じように見事にマッチングを果たした瞬間である。

深谷ねぎのシャキシャキ感はたまらなく、フライパンやトースターで焼いて食べるのが特におすすめ。焼くと豆腐生地との相乗効果でねぎが香ばしくなり、抜群の美味しさを発揮する。

がんもは、煮物やおでん鍋など煮込みにはもちろん適しているが富岡食品は刺身やサラダなど生食としての具材としても提案している。生食で食べられるがんも製造のためには原料も国産というこだわりを持つ。品質管理も万全の体制を敷いており、同社の安全・安心への意識レベルも高い。

埼玉県深谷市では、直営店「富ばあちゃんのいなり本舗」も安くて美味しいおいなりさんが食べられるため大人気となっている。お店では、50種類はあるという富岡食品の味つけ油揚げの中から厳選したものを使用し、いなり寿司を販売。「当社のいなり寿司を気軽に味わってもらい、お客様の声をもっと身近に感じたいと考えたのが開店のきっかけ(冨岡社長)」というようにアンテナショップとしても機能している。ゆずいなりやわさびいなりが人気だが、深谷ねぎいなりや梅入りいなりなどユニークなメニューも楽しめる。

富岡食品は美味しさを追求するためにがんもに特化した豆腐生地の製造を行う。そうした中で地元特産品を具に使用したいという思いが、がんもに深谷ねぎを入れるという運命的な出会いを果たすことに繋がった。豆腐と葱が合うのと同じように見事にマッチングを果たした瞬間である。

深谷ねぎのシャキシャキ感はたまらなく、フライパンやトースターで焼いて食べるのが特におすすめ。焼くと豆腐生地との相乗効果でねぎが香ばしくなり、抜群の美味しさを発揮する。

がんもは、煮物やおでん鍋など煮込みにはもちろん適しているが富岡食品は刺身やサラダなど生食としての具材としても提案している。生食で食べられるがんも製造のためには原料も国産というこだわりを持つ。品質管理も万全の体制を敷いており、同社の安全・安心への意識レベルも高い。

埼玉県深谷市では、直営店「富ばあちゃんのいなり本舗」も安くて美味しいおいなりさんが食べられるため大人気となっている。お店では、50種類はあるという富岡食品の味つけ油揚げの中から厳選したものを使用し、いなり寿司を販売。「当社のいなり寿司を気軽に味わってもらい、お客様の声をもっと身近に感じたいと考えたのが開店のきっかけ(冨岡社長)」というようにアンテナショップとしても機能している。ゆずいなりやわさびいなりが人気だが、深谷ねぎいなりや梅入りいなりなどユニークなメニューも楽しめる。

2019年1月28日・第4965号

高橋商店(香川県)

一時間漬(ふりかけタイプ)

瀬戸内海に浮かぶ小豆島は「醤油」と「佃煮」の島として名高い。この小豆島で嘉永5年(1852年)より醤油の製造を続けているのが、ヤマモ印の株式会社高橋商店(高橋淳社長、本社=香川県小豆郡小豆島町)。小豆島での醤油づくりにおいて4番目の古さを誇る。この伝統の技術を活かしながら、同社はぬか漬の素、漬物の素製品の製造にも取組む。

同社商品で高い人気を誇るのが「一時間漬(ふりかけタイプ)」だ。野菜を切ってふりかけて、もむだけの簡単な漬物の素である。70g入りと10g×10個のミニパックタイプがあり、使い易さから特にミニパックタイプの人気が高い。

また米ぬか、きな粉、昆布、唐辛子、乳酸菌は全て国産を使用した「国産原料で作ったぬか漬の素」も同社独自技術で開発した商品。きな粉を加えることで一段と美味しく浸かり、乳酸菌も加わりすっきりとした味付けの漬物ができる。

2019年1月21日・第4964号

神尾食品工業(神奈川県)

さくら花の塩漬

神尾食品工業株式会社(神尾賢次社長、本社=神奈川県小田原市)は春の商材として欠かせない桜花漬の最大手としても知られる。小田原市をはじめ神奈川県西部地区産の八重桜を使用。同社が製造する桜花製品は、旅館や割烹、菓子業界で長年安定した需要を保持している。

同社では地域特産品としての価値向上を目指し、桜花漬の各種加工品を開発。中でも従来品「さくら花の塩漬」(30g)が観光地で海外観光客の人気が高まっている他、今年(2019年)9ー10月に日本で開催されるラグビーワールドカップ2019、来年の2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて桜花漬を使用した加工品の開発を目指す企業から問い合わせが急増。注目度はさらに高まっている。

「さくら花の塩漬」は、八重桜の塩漬で、桜茶、お湯割のトッピング、まぜごはん、お吸物など、桜の花をそのまま利用できるため、幅広く活用できアレンジもしやすいことが大きな魅力だ。春を演出する代表的な商品なのだが、箱根などの観光地では外国人観光客の需要が増えていることから通年で販売する店舗が増えている。

2019年1月7日・第4963号

三井食品工業(愛知県)

尾張桃かぶ

三井食品工業株式会社(岩田浩行社長、愛知県一宮市三ツ井)は昨年(2018年)冬、同社の位置する一宮市および稲沢市で育てた〝桃かぶ〟を甘酢漬けにした『尾張桃かぶ』を新発売した。「尾張の新たな特産品に育てたい」(岩田社長)との想いから、本社併設の直売店・三井宮蔵にて販売しており、地域に密着した新たなプロジェクトが動き出している。

〝桃かぶ〟とは、赤かぶと白かぶを交配させた新品種で、2010年から一宮市・稲沢市にて栽培されており、現在の生産者は20軒ほど。鮮やかな桃色をした皮は手で簡単に剥くことができ、その下には白地にうっすらと紅の差した果肉が顔を覗かせる。柔らかな食感とほのかな甘味は生食にも適した品質で、同社ではこれを甘酢漬けに加工した。甘酢によって桃かぶのしっとりとした口当たりや優しい甘味が引き立ち、上品な味わいに仕上がっている。また紅色の色素が全体に広がることで、全体が愛らしい桃色に包まれているのも魅力のひとつ。商品化のきっかけは桃かぶの栽培と出荷を取りまとめるJA愛知西から依頼があったことで、加工品として販売することで生産者の所得向上、生産拡大による遊休農地の解消や地域農業の活性化をにらんでいる。

なお、同社直売店の三井宮蔵には、尾張桃かぶをはじめ特色ある様々な漬物が並ぶ。同品は、桃かぶの収穫期(11月から2月頃)にあわせ期間限定で販売するが、店頭には他にも販売を旬の時期に絞った限定商品が多い。岩田社長は「漬物の味は野菜のポテンシャルに大きく依存する。時期によってはお客様が目当ての漬物が無いこともあるが、当社のこだわりを説明することで理解していただけ、その時旬の漬物を購入いただいている」としており、対面販売ならではの良さを生かした店舗運営を行っている。

その反応は好評で、年末商戦が本格化した12月初旬から中旬にかけては、客数が前年比で大きく伸長。オープンから6年目を迎える取り組みが、成果を結び始めている。

【2019(平成31)年1月7日第4963号13面】

三井食品工業株式会社 https://mitsuishokuhin.jimdo.com/

2019年1月1日・第4962号

上園食品(鹿児島県)

麦みその香ばしい風味が、熟成された沢庵にしっかりとしみ込み、噛めばじわっと口いっぱいに旨みが広がる。味噌は洗ってもよいが、出来れば手で落とす程度で食べる方がおいしい。

この独特の味わいが絶大な支持を受けており、コアなリピーター客がついている。九州内の量販店店頭では置いていない店を探す方が困難なくらい、絶対的な定番商材となっている。

【2019(平成31)年1月1日第4962号】

【九州うまかモン 登録企業】

同社のホームページ http://www.uezonoshokuhin.com/